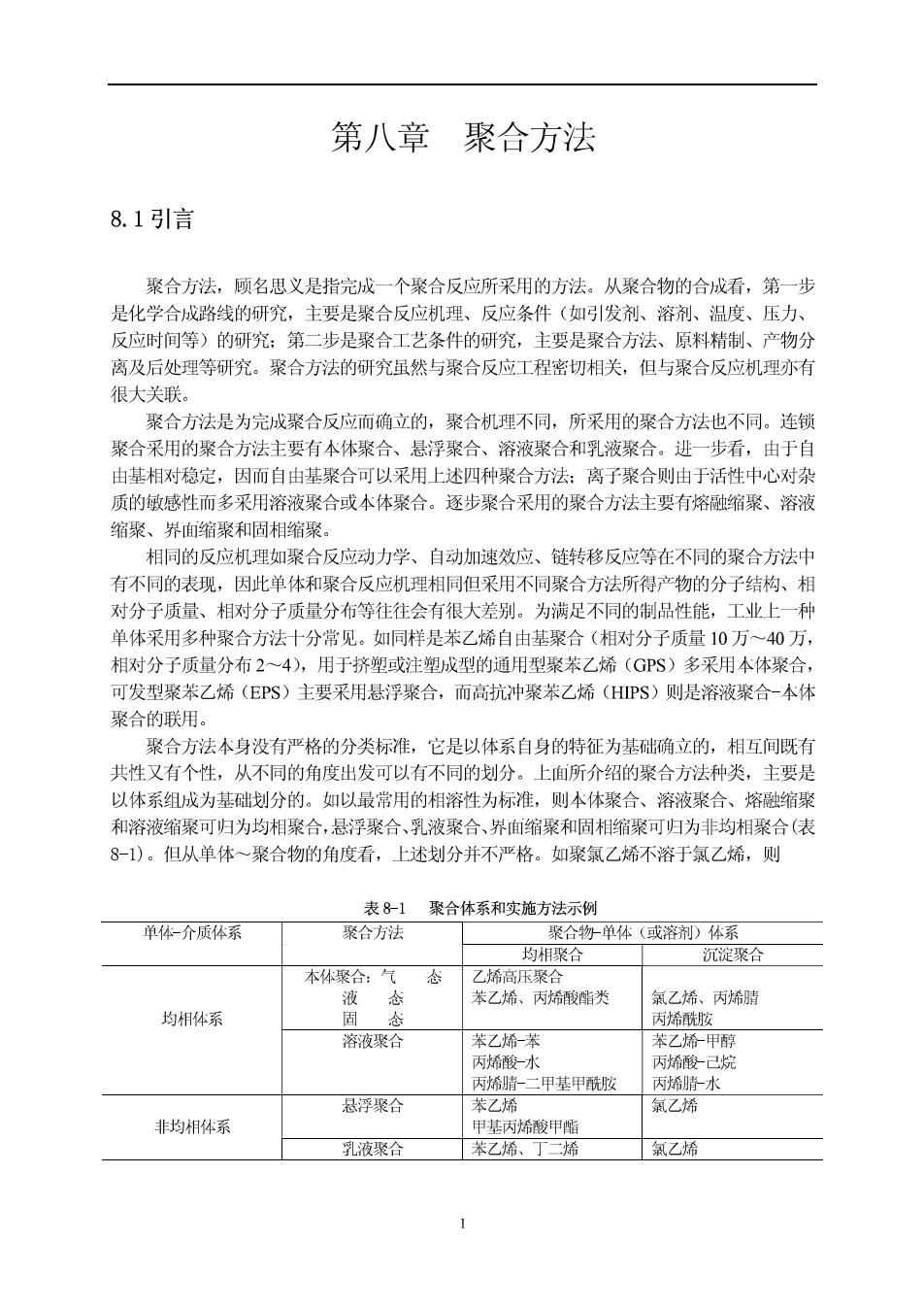

第八章聚合方法 8.1引言 聚合方法,顾名思义是指完成一个聚合反应所采用的方法。从聚合物的合成看,第一步 是化学合成路线的研究,主要是聚合反应机理、反应条件(如引发剂、溶剂、温度、压力、 反应时间等)的研究:第二步是聚合工艺条件的研究,主要是聚合方法、原料精制、产物分 离及后处理等研究。聚合方法的研究虽然与聚合反应工程密切相关,但与聚合反应机理亦有 很大关联。 聚合方法是为完成聚合反应而确立的,聚合机理不同,所采用的聚合方法也不同。连锁 聚合采用的聚合方法主要有本体聚合、悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。进一步看,由于自 由基相对稳定,因而自由基聚合可以采用上述四种聚合方法:离子聚合则由于活性中心对杂 质的敏感性而多采用溶液聚合或本体聚合。逐步聚合采用的聚合方法主要有熔融缩聚、溶液 缩聚、界面缩聚和固相缩聚。 相同的反应机理如聚合反应动力学、自动加速效应、链转移反应等在不同的聚合方法中 有不同的表现,因此单体和聚合反应机理相同但采用不同聚合方法所得产物的分子结构、相 对分子质量、相对分子质量分布等往往会有很大差别。为满足不同的制品性能,工业上一种 单体采用多种聚合方法十分常见。如同样是苯乙烯自由基聚合(相对分子质量10万~40万, 相对分子质量分布2~一4),用于挤塑或往塑成型的通用里聚苯乙给(GPS)多采用本体聚合, 可发型聚苯乙烯(EPS)主要采用悬浮聚合,而高抗冲聚苯乙烯(HPS)则是溶液聚合-本体 聚合的联用。 聚合方法本身没有严格的分类标准,它是以体系自身的特征为基础确立的,相互间既有 共性又有个性,从不同的角度出发可以有不同的划分。上面所介绍的聚合方法种类,主要是 以体系组成为基础战划分的。如以最常用的相溶性为标淮,则本体聚合、溶液聚合、熔融缩聚 和溶液缩聚可归为均相聚合,悬浮聚合、乳液聚合、界面缩聚和固相缩聚可归为非均相聚合(表 8一1)。但从单体~聚合物的角度看,上述划分并不严格。如聚氯乙烯不溶于氯乙烯,则 表81聚合体系和实施方法示例 单体介质体系 聚合方法 聚合物单体(或容剂)体系 均相聚合 沉淀聚合 本休聚合:气 乙烯高压聚合 苯乙烯、丙烯酸酯类 氯乙烯、丙烯腩 均相体系 固 溶液合 苯乙烯-苯 二甲基甲酰胺 悬浮聚 非均相体系 甲基丙稀酸甲 乳液聚合 乙烯、丁三烯 氯乙烯

氯乙烯不论是本体聚合还是溶液聚合都是非均相聚合:苯乙烯是聚苯乙烯的良溶剂,则苯乙 烯不论是悬浮聚合还是乳液聚合都为均相聚合:而乙烯、丙烯在烃类溶剂中进行配位聚合时, 聚乙烯、聚丙烯将从溶液中沉析出来成悬浮液,这种聚合称为溶液沉淀聚合或淤浆聚合。如 果再进一步,则需要考虑引发剂、单体、聚合物、反应介质等诸多因索间的互溶性,这样问 题会更复杂。 本章主要对以上提及的主要聚合方法进行讨论,对工程上涉及的连续聚合和间歇聚合不 再详细介绍。 8.2本体聚合 不加其它介质,单体在引发剂、或催化剂、或热、光、辐射等其它引发方法作用下进行 的聚合称为本体聚合(bulk polymerization)。 8.2.1体系组成 体系主要由单体和引发剂或催化剂组成。对于热引发、光引发或高能辐射引发,则体系 仅由单体组成。 引发剂或催化剂的选用除了从聚合反应本身需要考虑外,还要求与单体有良好的相溶性, 由于多数单休是油溶性的,用于本体聚合的引发剂多为油溶性引发剂,如自由基本体聚合可 选用BPO、AIBN等。 此外,根据需要往往加入其它试剂如相对分子质量调节剂、润滑剂等。 8.2.2主要特征 本体聚合的最大优点是休系组成简单,因而产物纯净,特别适用于生产板材、型材等透 明制品。 由于本体聚合组成简单,反应产物可直接加工成型或挤出造粒,不需要产物与介质分离 及介质回收等后续处理工艺操作,聚合装置及工艺流程相应也比其它聚合方法要简单,因而 生产成本低。 各种聚合反应几乎都可以采用本体聚合,如自由基聚合、离子聚合、配位聚合等。就是 缩聚反应也可采用,固相缩聚、熔融缩聚一般都屈于本体聚合。 气态、液态和固态单体均可进行本体聚合,其中液态单体的本体聚合最为重要。 苯乙烯本体聚合的典型工艺流程为: 苯乙烯+引发剂一预聚合一塔式聚合一造粒一成品 8090℃160~220"℃ C%-3335% C%=1004 本体聚合的最大不足是反应热不易除。烯类单体聚合为放热反应,聚合热约为55~95 kJ/mol。聚合初期体系粘度不大,反应热可由小分子单体导出。转化率提高后,体系粘度增 大,出现自动加速效应,仅靠单体已不能有效地导出反应热,这时体系容易出现局部过热, 使副反应加剧,导致相对分子质量分布变宽、支化度加大、局部交联等:严重时会导致聚合

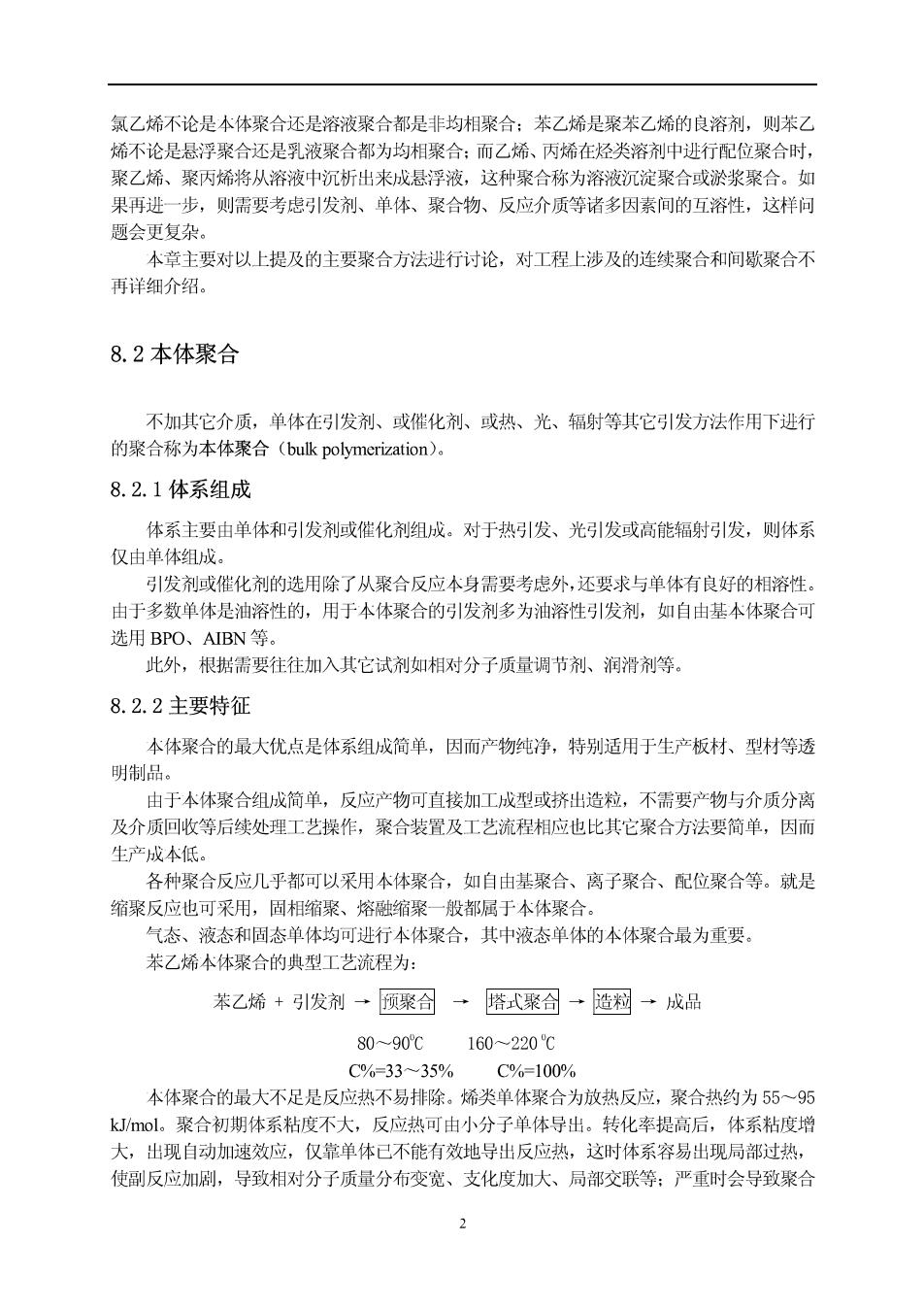

反应失控,引起爆聚。因此控制聚合热和及时地散热是本体聚合中一个重要的、必须解决的 工艺问题。由于这一缺点,本体聚合的工业应用受到一定的限制,不如悬浮聚合和乳液聚合 应用广泛。 8.2.3应用 小体聚合十》活合实验室讲行理论研穷,如单体聚合能力的初步鉴定、少量聚合物式剂 的合成、动力学研究、单体竞聚率的测定等。所用的实验仪器有简单的试管、安瓿封管、膨 张计等。在条件允许时本体聚合是工业上首选的聚合方法。为解决散热问题,在装置上需强 化散热,如加大冷却血积、强化搅拌、薄层聚合等。此外,在生产中多采用分段聚合法。第 一段保持较低的转化率,如10一40%,此时体系粘度不大,散热不是很困难,可在正常的装 置中进行反应。第二段为解决散热问题,可采用高温聚合、薄层聚合、注模聚合等。表8-2 列出几种工业生产的例子。 表8-2 本体聚合工业生产实例 聚合物 引发 工艺过程 产品特点与用途 聚甲基丙烯酸甲酯 BPO或AIBN 第一段聚到转化率10为 工石的粘陶 光字性能优于无机我瑞 家液,浇模升温聚合,高温后处理,脱 可用作航空玻璃、光导纤 聚苯乙烯 BO或热引发 预聚到化率3 、透明、易染色 1, :225聚合, 后体挤出造粒 光件生 聚氯乙烯 氧化乙酸 一段预磨转化7一11形成 具有悬浮树脂的疏松特性 基酸 粒骨架,第二阶段继续沉淀聚合,最后 日无少览物纯净 以粉状出料。 高压聚乙烯 微量氢 管式反应器,180-200'℃、150-200Mp 分子链上带有多个小支链, 连续聚合,转化率15一30%熔体挤出出 老度低(1DPE),结品度低 于制调膜 聚丙烯 高效载体西 比淤浆法投资少10一50%。 位催化剂 在22 度高、弹性好、耐热性女 变色 想的纺织材料 8.3溶液聚合 单体和引发剂或催化剂溶于适当的溶剂中的聚合反应称为溶液聚合(soluti0n polymerization)。 8.3.1体系组成 体系主要由单体、☑引发剂域催化剂和溶剂组成。 引发剂或催化剂的选择与本体聚合要求相同。由于体系中有溶剂存在,因此要同时考虑 3

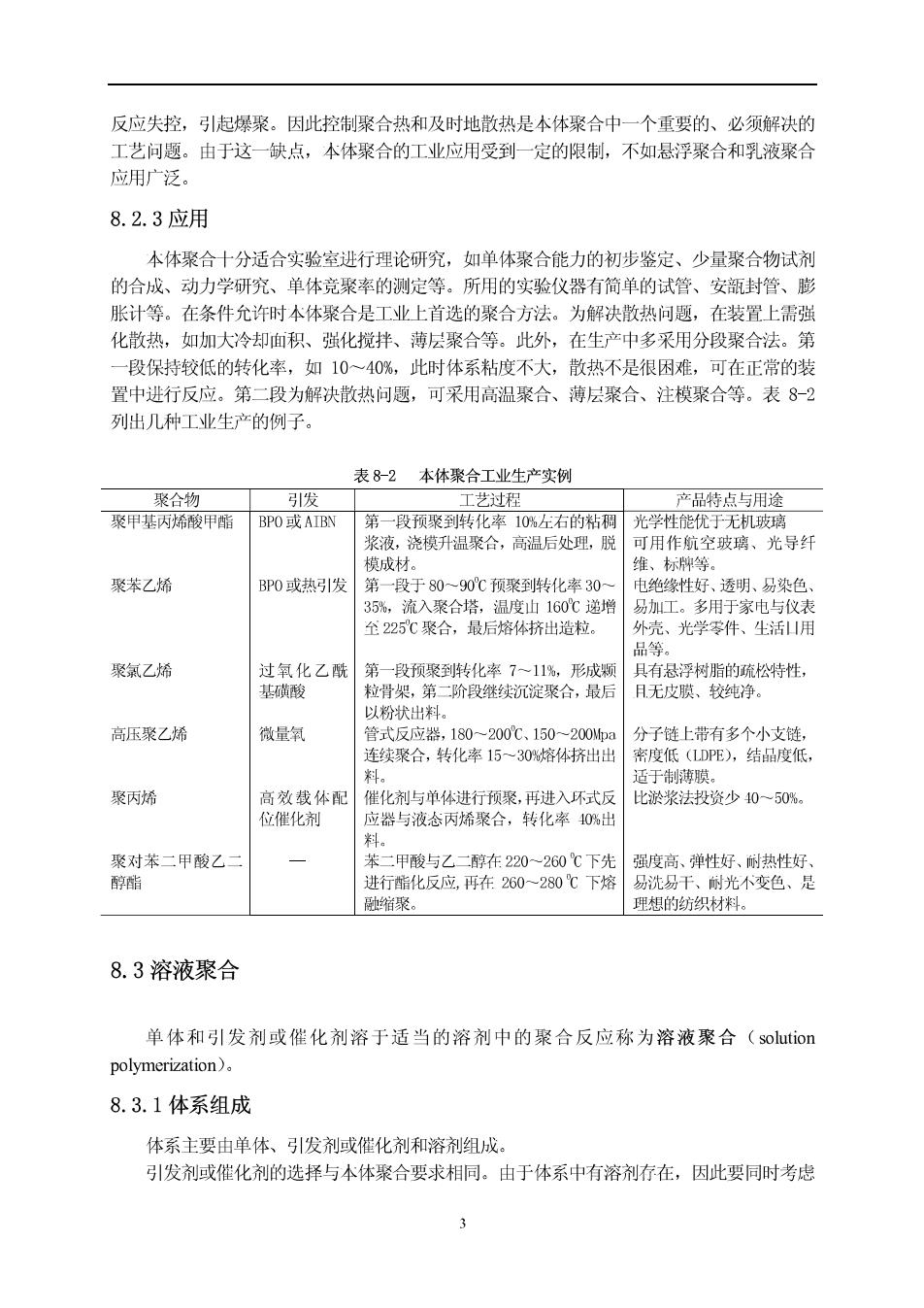

在单体和溶剂中的溶解性。 溶液聚合中溶剂的选择十分重要。主要从以下几个方面考虑: 1,溶解性为保证聚合休系在反应过程中为均相,所选用的溶剂应对引发剂或催化剂、 单体和聚合物均有良好的相溶性。这样有利于降低粘度,减缓凝胶效应,导出聚合反应热 必要时可采用混合溶剂。对于无法找到理想溶剂的聚合体系,主要从聚合反应需要出发,选 择对某些组分(一般是对单体和引发剂)有良好溶解性的溶剂。如乙烯的配位聚合,以加氢 汽油为溶剂,尽管对引发体系和聚合物溶解性不好,但对单体乙烯有良好的溶解性。当然, 从另一个角度讲,还希望在聚合结束后能方便地将溶剂和聚合物分离开来。 2.活性溶剂虽然不参与聚合反应,但自由基聚合时可与引发剂发生诱导分解、与链活 性中心发生链转移反应。在离子聚合中溶剂的影响更大,溶剂的极性对活性种离子对的疗在 形式和活性、 聚合反应速率、相对分子质量及其分布、 以及链微观结构都会有明显影响。对 于共聚反应,尤其是离子型共聚,溶剂的极性会蟛响到单体的竞聚率,进而影响到共聚行为, 如共聚组成、序列分布等。因此在选择溶剂时要十分小心。 3.其它如易于回收、便于再精制、无毒、易得、价廉、便于运输和贮藏等。 8.3.2主要特征 溶液聚合为一均相聚合体系,与本体聚合相比最大的好处是溶剂的加入有利于导出聚合 热,同时利于降低体系粘度,减弱凝胶效应 溶液聚合的不足是加入溶剂后容易引起诸如诱导分解、链转移之类的副反应:同时溶剂 的回收、精制增加了设备及成本,并加大了工艺控制难度。另外溶剂的加入一方面降低了单 体及引发剂的浓度,致使溶液聚合的反应速率比本体聚合要低:另一方面降低了反应装置的 利用率,因此提高单体浓度是溶液聚合的一个重要研究领域。 表8-3溶液聚合工业生产实例 单体 引发 溶剂 聚合机四 物特点与用途 丙烯咭 品化钠水溶液 市华商 氧-还体系 自山基聚合 门生形右地店 酷酸乙烯酯 甲酸 制备聚乙烯醇、维纶的原料 丙搭移脂米 BPO 芳 自其聚合 涂料、粘合剂 丁一烯 配位催化剂 正已烧 世聚合 顺丁橡胶 不已财 ]胸千策省 低顺式聚丁二烯 异丁烯 BF3 异丁烷 阳离子聚合 对 子质量低。用于粘合剂、密 封材料 典型的溶液聚合工艺流程为: 引发剂 单体→聚合·分离一干烟·成品 溶剂 溶剂回收 8.3.3应用

离子聚合、配位聚合多采用溶液聚合,溶液缩聚也是一种溶液聚合。对于粘合剂、涂料 等直接使用溶液的产物,采用溶液聚合十分有利。 8.4悬浮聚合 单体以小液滴状悬浮在分散介质中的聚合反应称为悬浮聚合(suspension polymerization) 8.4.1体系组成 体系主要由单体、引发剂、悬浮剂和分散介质组成: 1.单体为油溶性单体,要求在水中有尽可能小的溶解性(表8-4)。 表8-4烯类单体在水中的溶解度(~25℃) 单体 溶解度 单体 溶解度 mol/L e/L rol/L g/L 氯乙烯 -0.1 丙烯酸乙酯 15.0 0. 甲基丙烯酸甲脂 15.02 丙烯酸辛 0.34 基 己 未乙烯 35 .. 中团 8490 丙烯酸正丁酯 11 下一 15 0.811 甲基丙烯酸 偏氯乙烯 61 丙烯酰胺 04 2.引发剂为油溶性引发剂,选择原则与本体聚合相同。 3.分散介质(dispersant)为水,为避免副反应,一般用无离子水 4.悬浮剂(suspending agent),也称为分散剂或成粒剂。主要有以下两类: (1)水溶性有机高分子主要有合成高分子和天然高分子两大类: 合成高分子 主要有部分醇解的聚乙烯醇、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸盐、马来酸酐-苯 乙烯共聚物等。 天然高分子 主要有甲基纤维素、羟丙基纤维素、明胶、淀粉、海藻酸钠等。 (②)非水溶液性无机粉末主要有碳酸镁、碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙、滑石粉、高岭土、 白垩等。 除上述主悬浮剂外,有时还加入少量表面活性剂作为助悬浮剂,如十二烷基磺酸钠、聚 谜、猫化油等. 主悬浮剂用量一般为单休量的0.1%左右,助悬浮剂则为0.01~0.03%,后者如用量过多, 则体系容易转变为乳液聚合。 最早开发的悬浮聚合体系主要针对油溶性单体,因此体系由油溶性单体、油溶性引发剂、 悬浮剂和水(分散介质)组成。近年来开发出针对水溶性单体的悬浮聚合体系称为反相悬浮 聚合,由水溶性单体、水溶性引发剂、悬浮剂和油溶性分散介质组成。下面就正常的悬浮聚