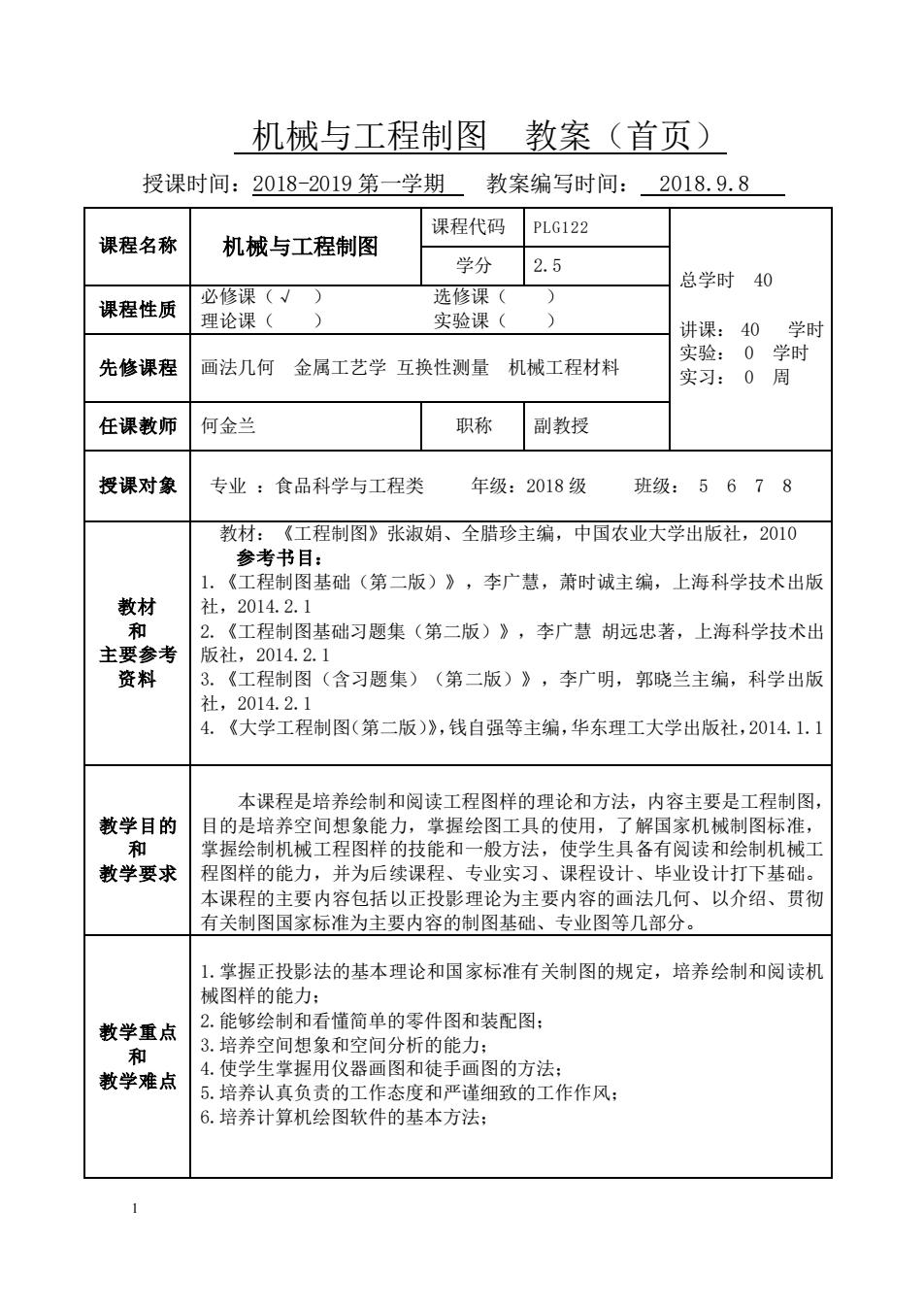

机械与工程制图教案(首页) 授课时间:2018-2019第一学期 教案编写时间:2018.9.8 课程代码pLG122 课程名称 机械与工程制图 学分 2.5 课程性质 必修课( 总学时40 选修课( 理论课() 实验课( 讲课:40 先修课程 画法几何金属工艺学互换性测量 机械工程材料 实验:0 实习:0周 任课教师 何金兰 职称 副教授 授课对象 专业:食品科学与工程类 年级:2018级 班级:5678 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1 《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出版 社,2014.2.1 和 《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧胡远忠著,上海科学技术出 主要参考 版社,2014.2.1 资料 3.《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出版 牡,2014.2.1 4. 《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社,2014.1. 本课程是培养绘制和阅读工程图样的理论和方法,内容主要是工程制图, 教学目的 目的是培养空间想象能力,掌握绘图工具的使用, 了解闲家机械制图标准 据绘制机械工程图样的技能和一般方法, 使学生具备有阅读和绘制机械 教学要求 程图样的能力,并为后续课程、专业实习、课程设计、毕业设计打下基础, 本课程的主要内容包括以正投影理论为主要内容的画法几何、以介绍、贯彻 有关制图国家标准为主要内容的制图基础、专业图等几部分。 1.掌握正投影法的基本理论和因家标准有关制图的规定,培养绘制和阅读机 械图样的能力: 教学重点 2.能够绘制和看懂简单的零件图和装配图: 3.培养空间想象和空间分析的能力: 和 教学难点 4.使学生掌握用仪器画图和徒手画图的方法: 5,培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风: 6.培养计算机绘图软件的基本方法:

1 机械与工程制图 教案(首页) 授课时间:2018-2019 第一学期 教案编写时间: 2018.9.8 课程名称 机械与工程制图 课程代码 PLG122 总学时 40 讲课: 40 学时 实验: 0 学时 实习: 0 周 学分 2.5 课程性质 必修课(√ ) 选修课( ) 理论课( ) 实验课( ) 先修课程 画法几何 金属工艺学 互换性测量 机械工程材料 任课教师 何金兰 职称 副教授 授课对象 专业 :食品科学与工程类 年级:2018 级 班级: 5 6 7 8 教材 和 主要参考 资料 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出版 社,2014.2.1 2.《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧 胡远忠著,上海科学技术出 版社,2014.2.1 3.《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出版 社,2014.2.1 4. 《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社,2014.1.1 教学目的 和 教学要求 本课程是培养绘制和阅读工程图样的理论和方法,内容主要是工程制图, 目的是培养空间想象能力,掌握绘图工具的使用,了解国家机械制图标准, 掌握绘制机械工程图样的技能和一般方法,使学生具备有阅读和绘制机械工 程图样的能力,并为后续课程、专业实习、课程设计、毕业设计打下基础。 本课程的主要内容包括以正投影理论为主要内容的画法几何、以介绍、贯彻 有关制图国家标准为主要内容的制图基础、专业图等几部分。 教学重点 和 教学难点 1.掌握正投影法的基本理论和国家标准有关制图的规定,培养绘制和阅读机 械图样的能力; 2.能够绘制和看懂简单的零件图和装配图; 3.培养空间想象和空间分析的能力; 4.使学生掌握用仪器画图和徒手画图的方法; 5.培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风; 6.培养计算机绘图软件的基本方法;

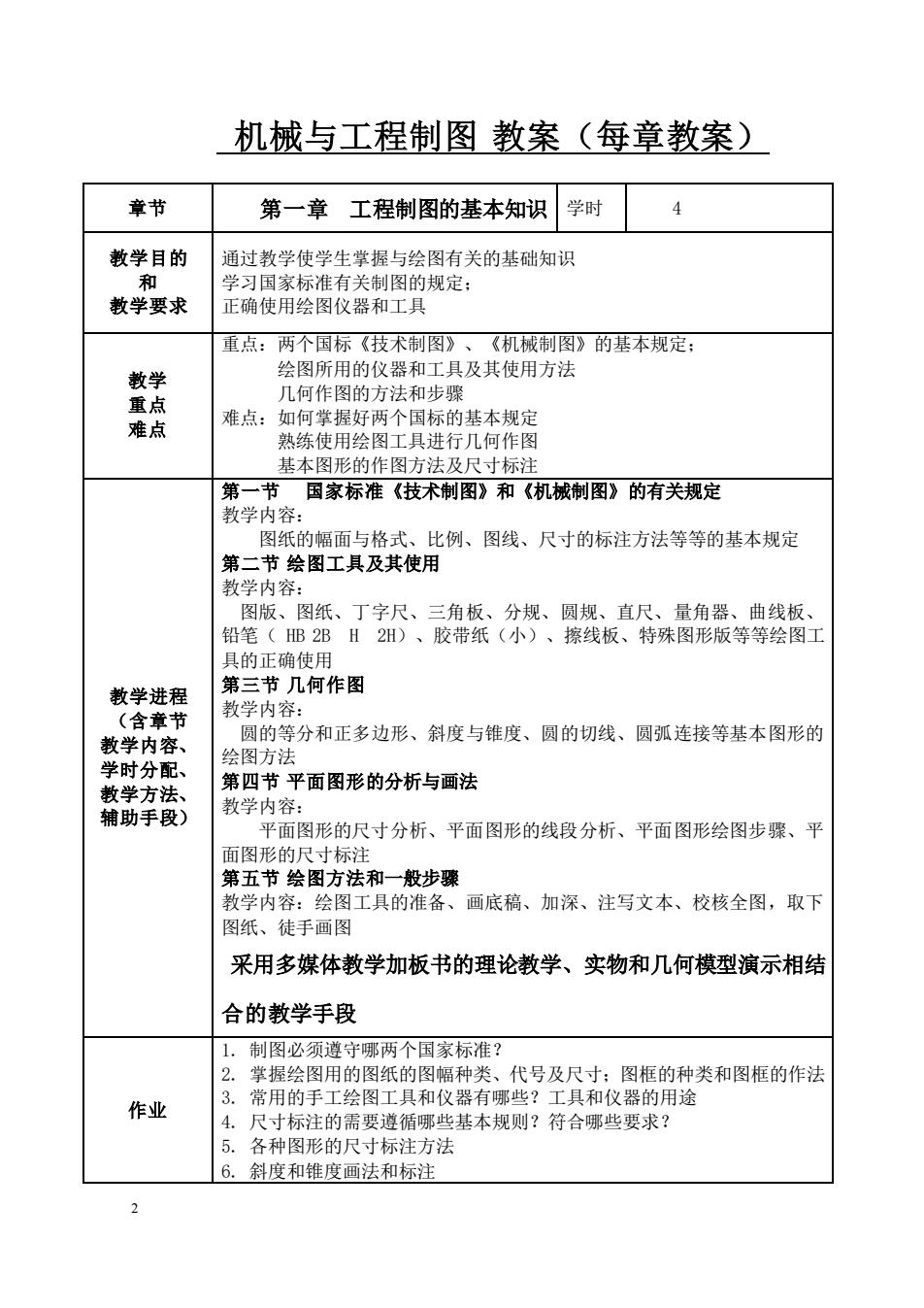

机械与工程制图教案(每章教案) 章节 第一章工程制图的基本知识学时 4 教学目的 通过教学使学生掌握与绘图有关的基础知识 学习国家标准有关制图的规定: 教学要求 正确使用绘图仪器和工具 重点:两个国标《技术制图》、《机械制图》的基本规定: 教学 绘图所用的仪器和工具及其使用方法 重点 几何作图的方法和步聚 难点 难点: 如何学握好两个国标的基本规定 熟练使用绘图工具进行几何作图 基本图形的作图方法及尺寸标注 第一节国家标准《技术制图》和《机械制图》的有关规定 教学内容: 图纸的幅面与格式、比例、图线、尺寸的标注方法等等的基本规定 二节绘图工具及其使用 教学内容: 图版、图纸、丁字尺、三角板、分规、圆规、直尺、量角器、曲线板、 铅笔(B2BH2H)、胶带纸(小)、擦线板、特殊图形版等等绘图工 且的正确使用 教学进程 三节几何作图 (含章节 教学内容: 教学内容、 圆的等分和正多边形、斜度与锥度、圆的切线、圆弧连接等基本图形的 学时分配、 绘图方法 第四节平面图形的分析与画法 教学内容 平面图形的尺寸分析、平面图形的线段分析、平面图形绘图步骤、平 面图形的尺寸标注 第五节绘图方法和一般步骤 教学内容:绘图工具的准备、画底稿、加深、注写文本、校核全图,取下 图纸、徒手画图 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何棋型演示相结 合的教学手段 1. 制图必须遵守哪两个国家标准? 掌握绘图用的图纸的图幅种类、代号及尺寸:图框的种类和图框的作法 作业 常用的手工绘图工具和仪器有哪些?工具和仪器的用途 4. 尺寸标注的需要遵循哪些基本规则?符合哪些要求? 5. 各种图形的尺寸标注方法 6. 斜度和锥度画法和标注 2

2 机械与工程制图 教案(每章教案) 章节 第一章 工程制图的基本知识 学时 4 教学目的 和 教学要求 通过教学使学生掌握与绘图有关的基础知识 学习国家标准有关制图的规定; 正确使用绘图仪器和工具 教学 重点 难点 重点:两个国标《技术制图》、《机械制图》的基本规定; 绘图所用的仪器和工具及其使用方法 几何作图的方法和步骤 难点:如何掌握好两个国标的基本规定 熟练使用绘图工具进行几何作图 基本图形的作图方法及尺寸标注 教学进程 (含章节 教学内容、 学时分配、 教学方法、 辅助手段) 第一节 国家标准《技术制图》和《机械制图》的有关规定 教学内容: 图纸的幅面与格式、比例、图线、尺寸的标注方法等等的基本规定 第二节 绘图工具及其使用 教学内容: 图版、图纸、丁字尺、三角板、分规、圆规、直尺、量角器、曲线板、 铅笔( HB 2B H 2H)、胶带纸(小)、擦线板、特殊图形版等等绘图工 具的正确使用 第三节 几何作图 教学内容: 圆的等分和正多边形、斜度与锥度、圆的切线、圆弧连接等基本图形的 绘图方法 第四节 平面图形的分析与画法 教学内容: 平面图形的尺寸分析、平面图形的线段分析、平面图形绘图步骤、平 面图形的尺寸标注 第五节 绘图方法和一般步骤 教学内容:绘图工具的准备、画底稿、加深、注写文本、校核全图,取下 图纸、徒手画图 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何模型演示相结 合的教学手段 作业 1. 制图必须遵守哪两个国家标准? 2. 掌握绘图用的图纸的图幅种类、代号及尺寸;图框的种类和图框的作法 3. 常用的手工绘图工具和仪器有哪些?工具和仪器的用途 4. 尺寸标注的需要遵循哪些基本规则?符合哪些要求? 5. 各种图形的尺寸标注方法 6. 斜度和锥度画法和标注

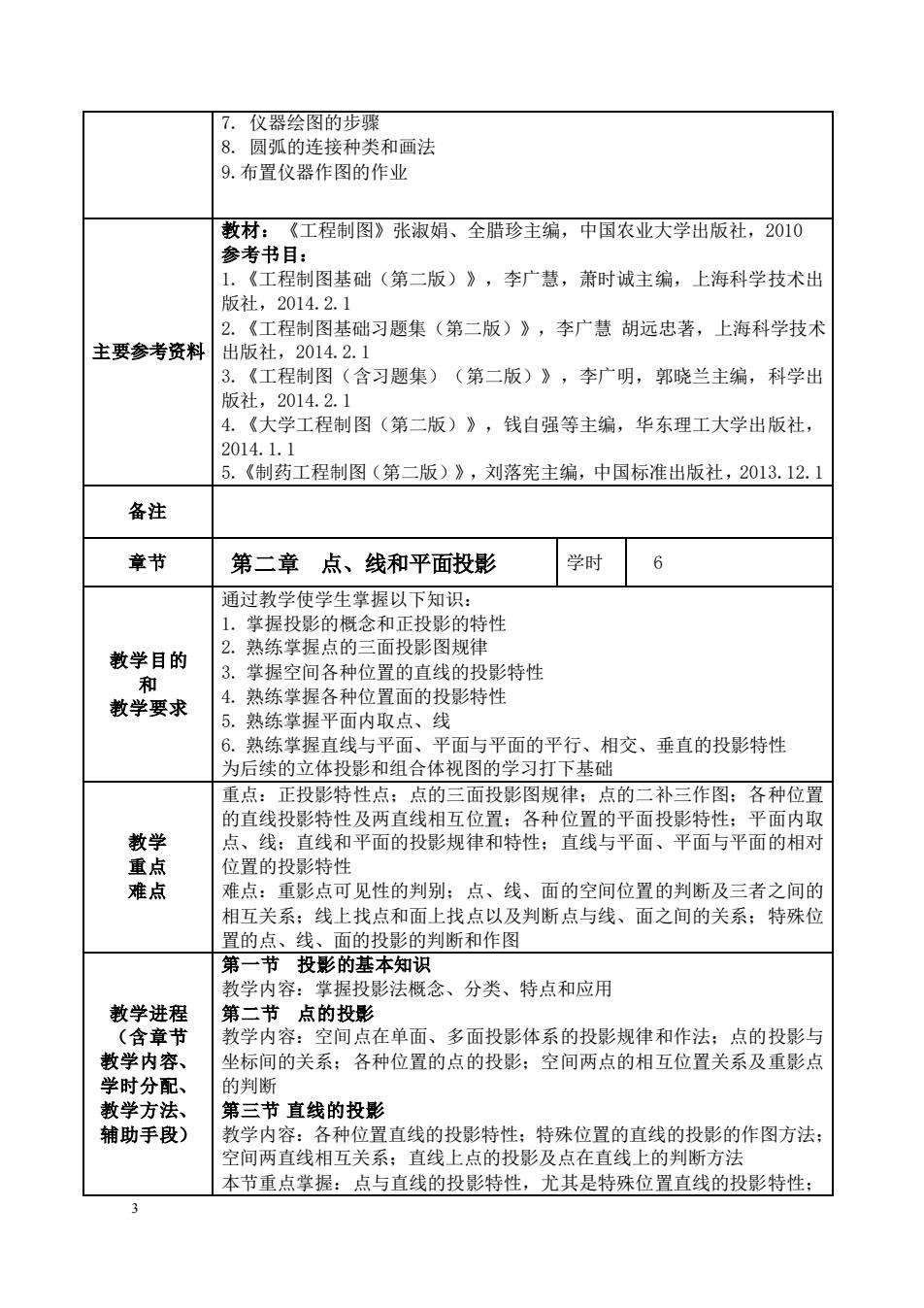

7.仪器绘图的步骤 8.圆弧的连接种类和画法 9.布置仪器作图的作业 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 版社,2014.2.1 《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧胡远忠著,上海科学技术 主要参考资料 出版社,2014.2.1 3。《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出 版社,2014.2.1 4.《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社, 01411 5.《制药工程制图(第二版)》,刘落宪主编,中国标准出版社,2013.12.1 备注 章节 第二章点、线和平面投影 学时6 通过教学使学生掌握以下知识: 1.掌握投影的概念和正投影的特性 教学目的 2 熟练掌握点的三面投影图规律 3 掌握空间各种位置的直线的投影特性 教学要求 熟练掌握各种位置面的投影特性 5. 熟练掌握平面内取点、线 6.熟练掌握直线与平面、平面与平面的平行、相交、垂直的投影特性 为后续的立体投影和组合体视图的学习打下基础 重点: 正投影特性点:点的 面投影图规律:点的二补三作图:各种位置 的直线投影特性及两直线相互位置:各种位置的平面投影特性:平面内取 教学 点、线:直线和平面的投影规律和特性:直线与平面、平面与平面的相对 重点 位置的投影特性 难点 难点:重影点可见性的判别:点、线、面的空间位置的判断及三者之间的 相互关系:线上找点和面上找点以及判断点与线、面之间的关系:特殊位 置的点、线、面的投影的判断和作图 第一节投影的基本知识 教学内容:掌握投影法概念、分类、特点和应用 教学进程 第二节点的投影 (含章节 教学内容: 空间点在单面、多面投影体系的投影规律和作法:点的投影与 教学内容 坐标间的关系:各种位置的点的投影:空间两点的相互位置关系及重影点 学时分配、 的判断 教学方法、 第三节直线的投彩 辅助手段) 教学内容:各种位置直线的投影特性:特殊位置的直线的投影的作图方法 空间两直线相互关系:直线上点的投影及点在直线上的判断方法 本节重点掌握:点与直线的投影特性,尤其是特殊位置直线的投影特性:

3 7. 仪器绘图的步骤 8. 圆弧的连接种类和画法 9.布置仪器作图的作业 主要参考资料 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 版社,2014.2.1 2.《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧 胡远忠著,上海科学技术 出版社,2014.2.1 3.《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出 版社,2014.2.1 4.《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社, 2014.1.1 5.《制药工程制图(第二版)》,刘落宪主编,中国标准出版社,2013.12.1 备注 章节 第二章 点、线和平面投影 学时 6 教学目的 和 教学要求 通过教学使学生掌握以下知识: 1. 掌握投影的概念和正投影的特性 2. 熟练掌握点的三面投影图规律 3. 掌握空间各种位置的直线的投影特性 4. 熟练掌握各种位置面的投影特性 5. 熟练掌握平面内取点、线 6. 熟练掌握直线与平面、平面与平面的平行、相交、垂直的投影特性 为后续的立体投影和组合体视图的学习打下基础 教学 重点 难点 重点:正投影特性点;点的三面投影图规律;点的二补三作图;各种位置 的直线投影特性及两直线相互位置;各种位置的平面投影特性;平面内取 点、线;直线和平面的投影规律和特性;直线与平面、平面与平面的相对 位置的投影特性 难点:重影点可见性的判别;点、线、面的空间位置的判断及三者之间的 相互关系;线上找点和面上找点以及判断点与线、面之间的关系;特殊位 置的点、线、面的投影的判断和作图 教学进程 (含章节 教学内容、 学时分配、 教学方法、 辅助手段) 第一节 投影的基本知识 教学内容:掌握投影法概念、分类、特点和应用 第二节 点的投影 教学内容:空间点在单面、多面投影体系的投影规律和作法;点的投影与 坐标间的关系;各种位置的点的投影;空间两点的相互位置关系及重影点 的判断 第三节 直线的投影 教学内容:各种位置直线的投影特性;特殊位置的直线的投影的作图方法; 空间两直线相互关系;直线上点的投影及点在直线上的判断方法 本节重点掌握:点与直线的投影特性,尤其是特殊位置直线的投影特性;

点与直线及两直线的相对位置的判断方法及投影特性及定比定理 第四节平面投影 教学内容:平面的表示法:各种位置平面的投影特性:平面上的点和直线 方法 直线与平面及两平面的相对位置 平面的投影特性,尤其是特殊位置平面的投影特性:如何在 平面上确定直线和点:直线与平面的交点及平面与平面的交线的作法 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何模型演示相结合的教 学手段同时增加教学视颜 名 面的投影规 2. 中心投影法 平行投影法正投影法斜投影法 3. 三面投影体系的概念和表示方法 4.重影点的概念和重影点的可见性判断 5.空间平面类型及投影特性 作业 空间直线的种类及投影特性、特殊位置的直线及投影特性 直线上的点的投影的作图方法及作图步骤 8.判断空间两直线的相互关系的方法 9.空间平面类型及投影特性 10.在给定的平面内作点和直线的方法 1.判断点和直线是否在已知平面上 12 布置仪器作图的作业 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 5补.901491 《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧胡远忠著,上海科学技术 主要参考资料 出版社,2014.2.1 3.《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出 版社,2014.2.1 4.《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社, 2014.1. 5.《制药工程制图(第二版)》,刘落宪主编,中国标准出版社,2013.12.1 备注 章节 第三章立体的投影 学时 通过教学使学生了解立体投影:立体表面上点的投影:截切立体的投影: 教学目的 相贯体的投影规律和作图方法 和 教学要求:通过本章的学习,学生应掌握以下知识 教学要求 ●立体投影及其表面上点的投影的作图方法 ●立体截交线的作图方法 ● 相贯体的相贯线的作图方法

4 点与直线及两直线的相对位置的判断方法及投影特性及定比定理 第四节 平面投影 教学内容:平面的表示法;各种位置平面的投影特性;平面上的点和直线 及在平面上取点和取直线的方法;直线与平面及两平面的相对位置; 本节的重点:平面的投影特性,尤其是特殊位置平面的投影特性;如何在 平面上确定直线和点;直线与平面的交点及平面与平面的交线的作法 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何模型演示相结合的教 学手段同时增加教学视频 作业 1. 点、线、面的投影规律 2. 名词解释:中心投影法 平行投影法 正投影法 斜投影法 3. 三面投影体系的概念和表示方法 4. 重影点的概念和重影点的可见性判断 5. 空间平面类型及投影特性 6. 空间直线的种类及投影特性、特殊位置的直线及投影特性 7.直线上的点的投影的作图方法及作图步骤 8.判断空间两直线的相互关系的方法 9.空间平面类型及投影特性 10. 在给定的平面内作点和直线的方法 11. 判断点和直线是否在已知平面上 12. 布置仪器作图的作业 主要参考资料 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 版社,2014.2.1 2.《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧 胡远忠著,上海科学技术 出版社,2014.2.1 3.《工程制图(含习题集)(第二版)》,李广明,郭晓兰主编,科学出 版社,2014.2.1 4.《大学工程制图(第二版)》,钱自强等主编,华东理工大学出版社, 2014.1.1 5.《制药工程制图(第二版)》,刘落宪主编,中国标准出版社,2013.12.1 备注 章节 第三章 立体的投影 学时 5 教学目的 和 教学要求 通过教学使学生了解立体投影;立体表面上点的投影;截切立体的投影; 相贯体的投影规律和作图方法 教学要求:通过本章的学习,学生应掌握以下知识 ⚫ 立体投影及其表面上点的投影的作图方法 ⚫ 立体截交线的作图方法 ⚫ 相贯体的相贯线的作图方法

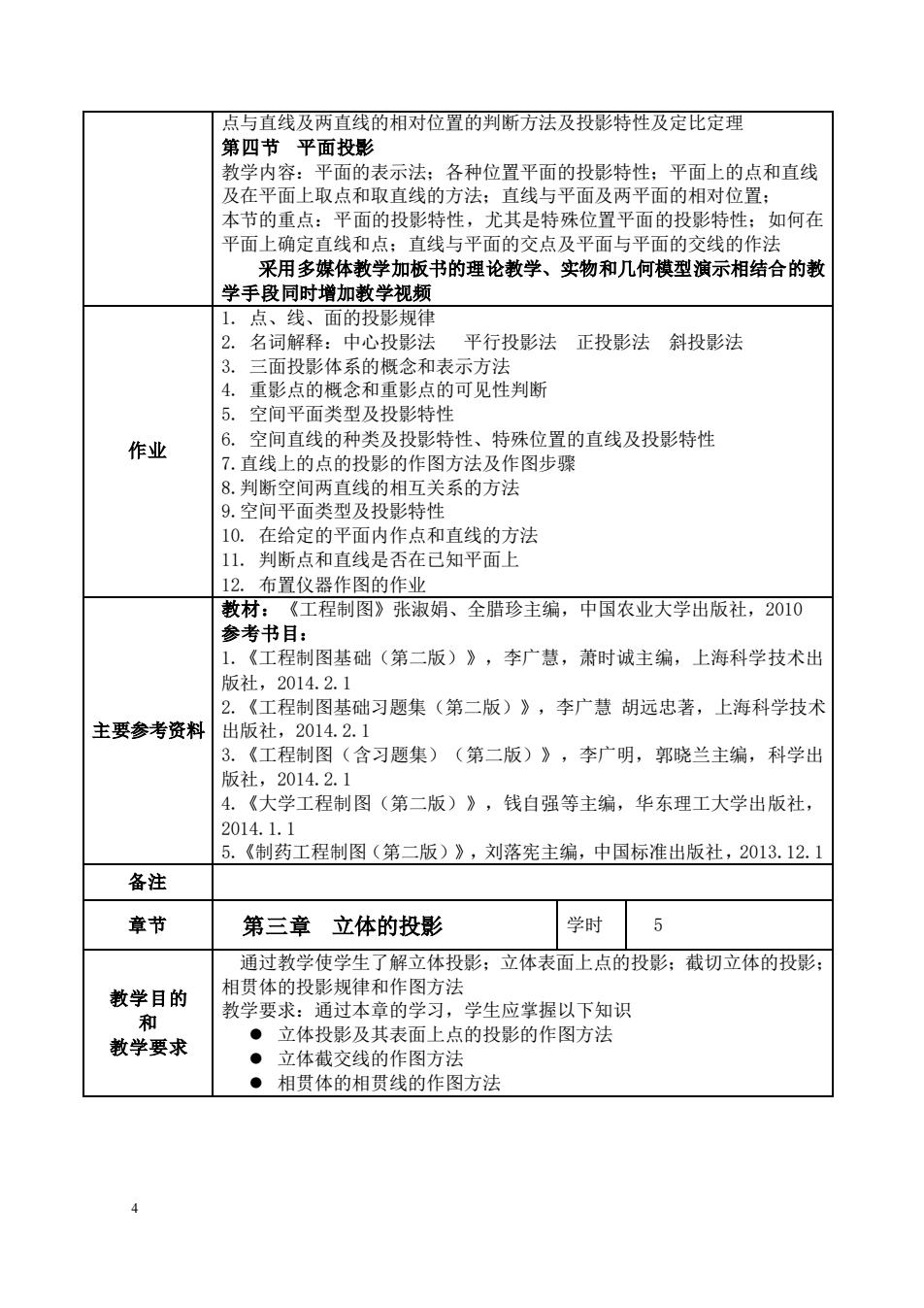

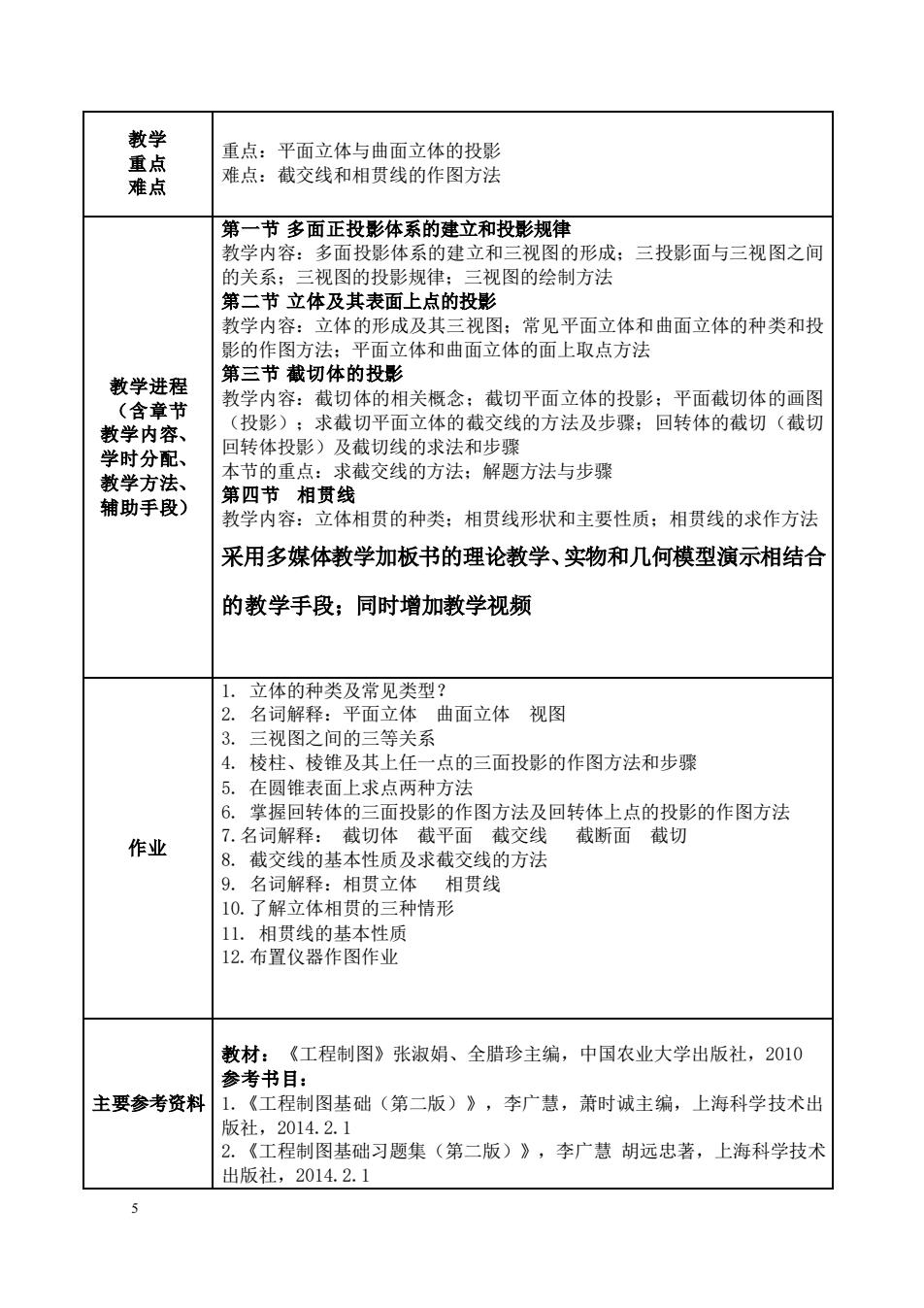

鞋 重点:平面立体与曲面立体的投影 难点:截交线和相贯线的作图方法 节多面正投影体系的建立和投影规律 教学内容:多面投影体系的建立和三视图的形成:三投影面与三视图之间 的关系:三视图的投影规律:三视图的绘制方法 第二节立体及其表面上点的投影 教学内容:立体的形成及其三视图:常见平面立体和曲面立体的种类和投 影的作图方法: 平面立体和曲面立体的面上取点方法 教学进程 三节截切体的投影 (含章节 教学内容:截切体的相关概念:截切平面立体的投影:平面截切体的画图 教学内容、 (投影):求截切平面立体的截交线的方法及步骤:回转体的截切(截切 学时分配 回转体投影)及截切线的求法和步骤 散学方法 本节的重点:求截交线的方法:解题方法与步骤 辅助手段) 第四节相贯线 教学内容:立体相贯的种类:相贯线形状和主要性质:相贯线的求作方法 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何模型演示相结合 的教学手段;同时增加教学视频 1.立体的种类及常见类型? 9 名词解释:平面立体曲面立体视图 二视图之间的 等关系 4. 棱柱、棱锥及其上任一点的三面投影的作图方法和步骤 5.在圆锥表面上求点两种方法 6.掌握回转体的三面投影的作图方法及回转体上点的投影的作图方法 7.名词解释:截切体截平面截交线 作业 截断面截切 截交线的基本性质及求截交线的方法 名词解释:相贯立体相贯线 10.了解立体相贯的三种情形 11.相贯线的基本性质 12.布置仪器作图作业 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 主要参考资料 《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 习恶集(第二板)》,李打港运者,上科学技术 2014. 出版社,2014.2.1

5 教学 重点 难点 重点:平面立体与曲面立体的投影 难点:截交线和相贯线的作图方法 教学进程 (含章节 教学内容、 学时分配、 教学方法、 辅助手段) 第一节 多面正投影体系的建立和投影规律 教学内容:多面投影体系的建立和三视图的形成;三投影面与三视图之间 的关系;三视图的投影规律;三视图的绘制方法 第二节 立体及其表面上点的投影 教学内容:立体的形成及其三视图;常见平面立体和曲面立体的种类和投 影的作图方法;平面立体和曲面立体的面上取点方法 第三节 截切体的投影 教学内容:截切体的相关概念;截切平面立体的投影;平面截切体的画图 (投影);求截切平面立体的截交线的方法及步骤;回转体的截切(截切 回转体投影)及截切线的求法和步骤 本节的重点:求截交线的方法;解题方法与步骤 第四节 相贯线 教学内容:立体相贯的种类;相贯线形状和主要性质;相贯线的求作方法 采用多媒体教学加板书的理论教学、实物和几何模型演示相结合 的教学手段;同时增加教学视频 作业 1. 立体的种类及常见类型? 2. 名词解释:平面立体 曲面立体 视图 3. 三视图之间的三等关系 4. 棱柱、棱锥及其上任一点的三面投影的作图方法和步骤 5. 在圆锥表面上求点两种方法 6. 掌握回转体的三面投影的作图方法及回转体上点的投影的作图方法 7.名词解释: 截切体 截平面 截交线 截断面 截切 8. 截交线的基本性质及求截交线的方法 9. 名词解释:相贯立体 相贯线 10.了解立体相贯的三种情形 11. 相贯线的基本性质 12.布置仪器作图作业 主要参考资料 教材:《工程制图》张淑娟、全腊珍主编,中国农业大学出版社,2010 参考书目: 1.《工程制图基础(第二版)》,李广慧,萧时诚主编,上海科学技术出 版社,2014.2.1 2.《工程制图基础习题集(第二版)》,李广慧 胡远忠著,上海科学技术 出版社,2014.2.1