第二节内容分析的应用模式 一、特征分析 二、发展分析 三、比较分析 第三节教育技术内容分析典型案例 第七章社会网络分析法 重点:社会网络分析在教育技术领域的应用。 难点:社会网络分析方法和工具。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 社会网络分析法的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节社会网络分析概述 一、社会网络分析的概念 二、社会网络分析的特征 三、社会网络分析在教育技术领域的应用 第二节社会网络分析方法和工具 一、社会网络分析过程和方法 二、社会网络分析工具 第三节社会网络分析典型案例 第八章基于设计的研究 重点:基于设计的研究的操作过程与操作程序。 难点:基于设计的研究与其他研究方法的比较。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 基于设计的研究的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节基于设计的研究概述 一、基于设计的研究兴起的背景 二、基于设计的研究的定义 三、基于设计的研究的特征 四、基于设计的研究与其他研究方法的比较 第二节基于设计的研究程序 一、基于设计的研究的操作过程 二、基于设计的研究的常见模式 第三节基于设计的研究的典型案例 24

24 第二节 内容分析的应用模式 一、 特征分析 二、 发展分析 三、 比较分析 第三节 教育技术内容分析典型案例 第七章 社会网络分析法 重点:社会网络分析在教育技术领域的应用。 难点:社会网络分析方法和工具。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 社会网络分析法的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节 社会网络分析概述 一、 社会网络分析的概念 二、 社会网络分析的特征 三、 社会网络分析在教育技术领域的应用 第二节 社会网络分析方法和工具 一、 社会网络分析过程和方法 二、 社会网络分析工具 第三节 社会网络分析典型案例 第八章 基于设计的研究 重点:基于设计的研究的操作过程与操作程序。 难点:基于设计的研究与其他研究方法的比较。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 基于设计的研究的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节 基于设计的研究概述 一、 基于设计的研究兴起的背景 二、 基于设计的研究的定义 三、 基于设计的研究的特征 四、 基于设计的研究与其他研究方法的比较 第二节 基于设计的研究程序 一、 基于设计的研究的操作过程 二、 基于设计的研究的常见模式 第三节 基于设计的研究的典型案例

第九章评价研究 重点:评价研究的程序、评价指标体系的建立。 难点:评价指标体系建立。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 内容分析法的概念、特征与操作过程,掌握评价指标体系设计的关键环节。同时要求学生 利用在线课程开展线上自主学习。 第一节评价研究概述 一、评价研究的概念 二、评价研究的程序 三、评价研究的组成要素 四、评价研究的类型 五、教育技术的评价研究内容 六、教育技术评价研究应注意的问题 第二节评价指标体系的建立 一、指标项的形成 二、评价标准的确立 三、权重系数的确定 四、评价得分的计算 第三节教育技术评价研究中常用的评价指标体系 一、教学课件评价指标体系 二、专题学习网站评价指标体系 三、课堂信息技术教学应用评价指标体系 四、教师信息素养评价指标体系 第四节教育技术评价研究的典型案例 第十章行动研究 重点:行动研究的操作程序。 难点:行动研究的操作程序。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 内容分析法的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节行动研究概述 一、行动研究的意义 二、行动研究的特征 25

25 第九章 评价研究 重点:评价研究的程序、评价指标体系的建立。 难点:评价指标体系建立。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 内容分析法的概念、特征与操作过程,掌握评价指标体系设计的关键环节。同时要求学生 利用在线课程开展线上自主学习。 第一节 评价研究概述 一、 评价研究的概念 二、 评价研究的程序 三、 评价研究的组成要素 四、 评价研究的类型 五、 教育技术的评价研究内容 六、 教育技术评价研究应注意的问题 第二节 评价指标体系的建立 一、 指标项的形成 二、 评价标准的确立 三、 权重系数的确定 四、 评价得分的计算 第三节 教育技术评价研究中常用的评价指标体系 一、 教学课件评价指标体系 二、 专题学习网站评价指标体系 三、 课堂信息技术教学应用评价指标体系 四、 教师信息素养评价指标体系 第四节 教育技术评价研究的典型案例 第十章行动研究 重点:行动研究的操作程序。 难点:行动研究的操作程序。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生课堂讨论相结合的方式,引导学生掌握 内容分析法的概念、特征与操作过程。同时要求学生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节 行动研究概述 一、 行动研究的意义 二、 行动研究的特征

三、行动研究的应用范围 四、教育技术行动研究应注意的问题 第二节行动研究的操作程序 一、行动研究的模式 二、行动研究的基本环节与操作程序 第三节教育技术行动研究典型案例 第十一章质的研究 重点:质的研究的操作程序、质的研究资料的收集与分析:质的研究报告的撰写。 难点:质的研究资料的收集与分析。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生自主学习相结合的方式,引导学生掌握 质的研究方法的内涵、特征与操作过程。 第一节质的研究概述 一、质的研究的定义 二、质的研究的基本特征 三、质的研究的操作程序 第二节质的研究资料的收集与分析 一、访谈资料的收集与分析 二、观察资料的收集与分析 三、实物资料的收集与分析 第三节质的研究报告的撰写 一、质的研究报告的主要内容 二、质的研究报告典型案例 第十二章究论文的撰写 重点:研究论文的结构、研究论文的撰写。 难点:研究论文的撰写。 教学方法与手段:主要采用案例教学法,分析研究论文的结构、内容与撰写,同时要求学 生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节研究论文的类型与结构 一、研究论文的类型 二、研究论文的结构 第二节研究论文的撰写 一、准备工作 26

26 三、 行动研究的应用范围 四、 教育技术行动研究应注意的问题 第二节 行动研究的操作程序 一、 行动研究的模式 二、 行动研究的基本环节与操作程序 第三节 教育技术行动研究典型案例 第十一章质的研究 重点:质的研究的操作程序、质的研究资料的收集与分析;质的研究报告的撰写。 难点:质的研究资料的收集与分析。 教学方法与手段:采用课堂讲授、案例教学与学生自主学习相结合的方式,引导学生掌握 质的研究方法的内涵、特征与操作过程。 第一节 质的研究概述 一、 质的研究的定义 二、 质的研究的基本特征 三、 质的研究的操作程序 第二节 质的研究资料的收集与分析 一、 访谈资料的收集与分析 二、 观察资料的收集与分析 三、 实物资料的收集与分析 第三节 质的研究报告的撰写 一、 质的研究报告的主要内容 二、 质的研究报告典型案例 第十二章究论文的撰写 重点:研究论文的结构、研究论文的撰写。 难点:研究论文的撰写。 教学方法与手段:主要采用案例教学法,分析研究论文的结构、内容与撰写,同时要求学 生利用在线课程开展线上自主学习。 第一节 研究论文的类型与结构 一、研究论文的类型 二、研究论文的结构 第二节 研究论文的撰写 一、准备工作

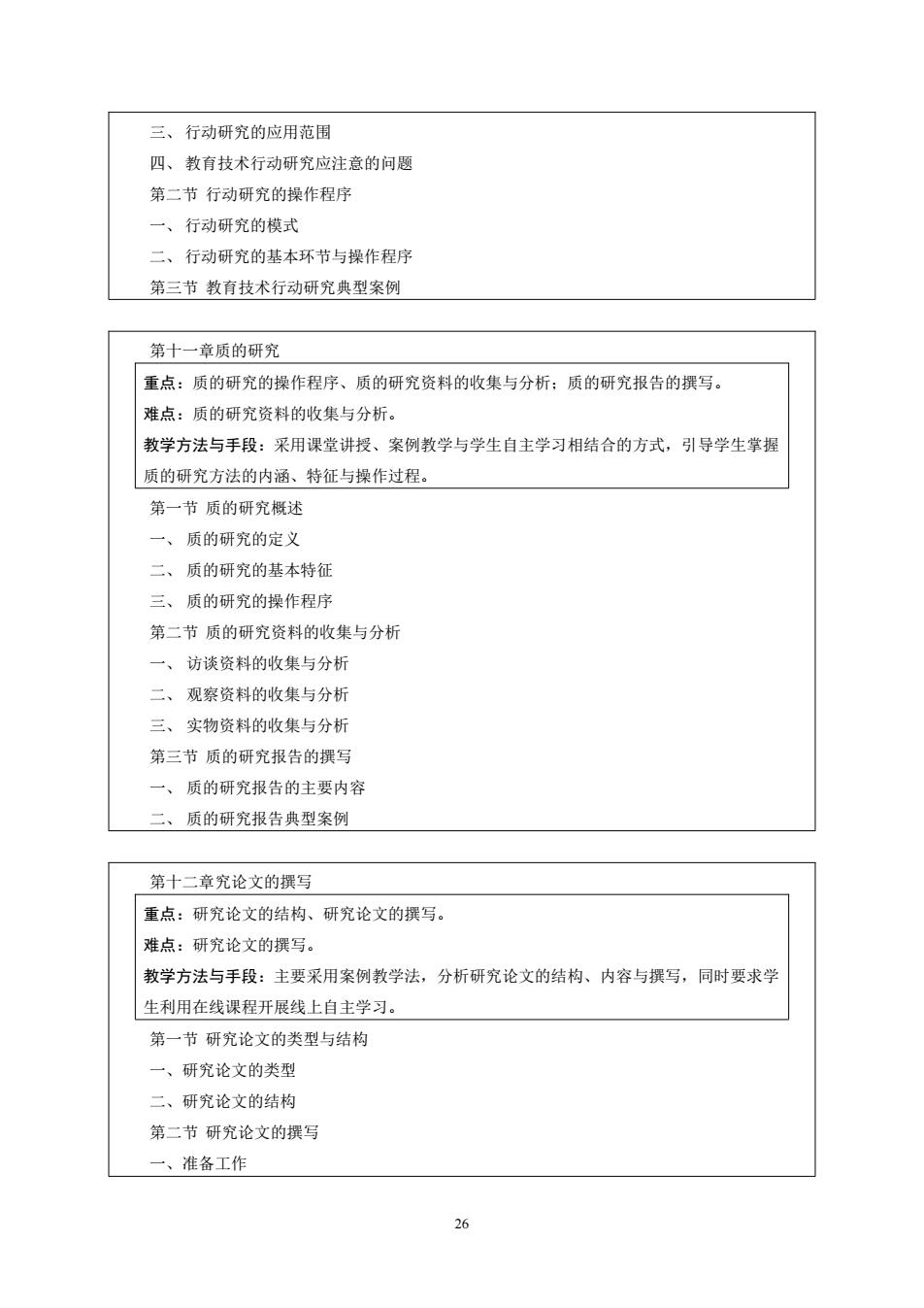

二、撰写初稿 三、修改定稿 六、学时分配 教学内容 各教学环节学时分配 作业 讲 实 实 课 安 讨 习 小 章节 主要内容 题量 注 授 验 训 外 论题 计 1 教育技术学研究方概述 1 1 2 2 教育技术的研究设计 6 4 10 1 数据资料的收集 5 5 1 教育技术实验研究 2 2 数据资料的统计分析 8 8 6 内容分析法 2 1 3 1 社会网络分析法 5 1 6 8 基于设计的研究 2 1 3 9 评价研究 2 3 10 行动研究 2 1 3 11 质的研究 2 2 12 研究论文的撰写 2 2 合计 39 9 48 2 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 谢幼茹,李克东.教育技术学研究方法基础(第2版).北京:高等教育出版社.2017.2. (二)教学参考书 [1]李克东.教育技术学研究方法.北京:北京师范大学出版社.2003.04。 [2]杨晓明.SSS在教育统计中的应用.北京:高等教育出版社.2012.05。 [3]威廉威尔斯曼著.袁振国译.教育研究方法导论.北京:教育科学出版社.2010.06。 [4]马云鹏.教育科学研究方法.沈阳:东北师范大学出版社.2010.06。 [5]陈向明.质的研究方法与社会科学研究.北京:教育科学出版社.2001.03。. 八、其他说明 无 27

27 二、撰写初稿 三、修改定稿 六、学时分配 教学内容 各教学环节学时分配 作业 题量 备 章节 主要内容 注 讲 授 实 验 实 训 课 外 讨 论 习 题 小 计 1 教育技术学研究方概述 1 1 2 2 教育技术的研究设计 6 4 10 1 3 数据资料的收集 5 5 1 4 教育技术实验研究 2 2 5 数据资料的统计分析 8 8 6 内容分析法 2 1 3 7 社会网络分析法 5 1 6 8 基于设计的研究 2 1 3 9 评价研究 2 2 10 行动研究 2 1 3 11 质的研究 2 2 12 研究论文的撰写 2 2 合计 39 9 48 2 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 谢幼茹,李克东.教育技术学研究方法基础(第 2 版).北京:高等教育出版社.2017.2. (二)教学参考书 [1] 李克东.教育技术学研究方法.北京:北京师范大学出版社.2003.04。 [2] 杨晓明. SPSS 在教育统计中的应用.北京:高等教育出版社.2012.05。 [3] 威廉威尔斯曼著.袁振国译.教育研究方法导论.北京:教育科学出版社.2010.06。 [4] 马云鹏.教育科学研究方法.沈阳:东北师范大学出版社.2010.06。 [5] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究.北京:教育科学出版社.2001.03。. 八、其他说明 无

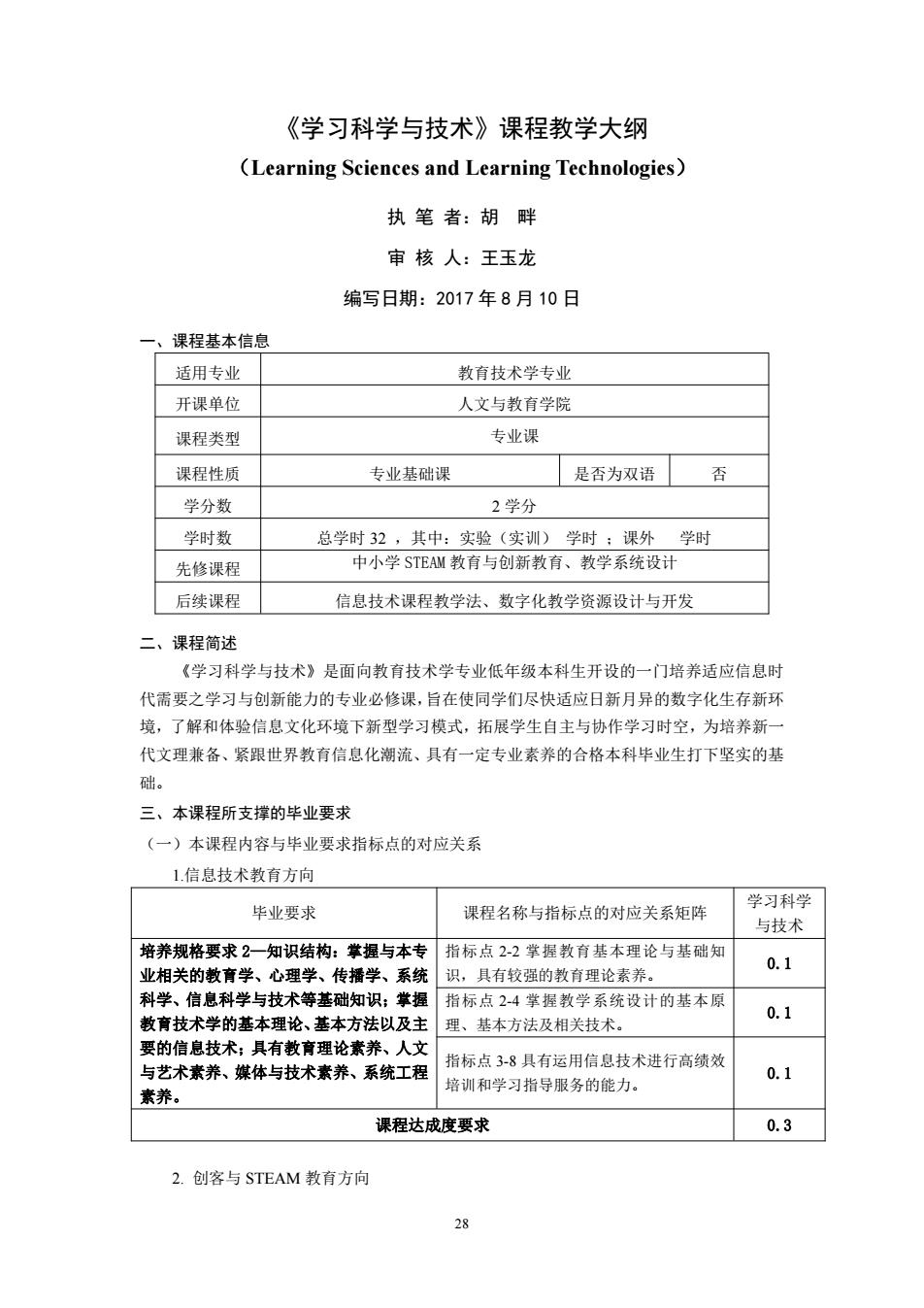

《学习科学与技术》课程教学大纲 (Learning Sciences and Learning Technologies) 执笔者:胡畔 审核人:王玉龙 编写日期:2017年8月10日 一、课程基本信息 适用专业 教育技术学专业 开课单位 人文与教育学院 课程类型 专业课 课程性质 专业基础课 是否为双语 否 学分数 2学分 学时数 总学时32,其中:实验(实训)学时:课外学时 先修课程 中小学STEAM教育与创新教育、教学系统设计 后续课程 信息技术课程教学法、数字化教学资源设计与开发 二、课程简述 《学习科学与技术》是面向教育技术学专业低年级本科生开设的一门培养适应信息时 代需要之学习与创新能力的专业必修课,旨在使同学们尽快适应日新月异的数字化生存新环 境,了解和体验信息文化环境下新型学习模式,拓展学生自主与协作学习时空,为培养新一 代文理兼备、紧跟世界教育信息化潮流、具有一定专业素养的合格本科毕业生打下坚实的基 础。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 1.信息技术教育方向 学习科学 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 与技术 培养规格要求2一知识结构:掌握与本专 指标点2-2掌握教育基本理论与基础知 0.1 业相关的教育学、心理学、传播学、系统 识,具有较强的教育理论素养。 科学、信息科学与技术等基础知识:掌握 指标点2-4掌握教学系统设计的基本原 0.1 教育技术学的基本理论、基本方法以及主 理、基本方法及相关技术。 要的信息技术;具有教育理论素养、人文 指标点3-8具有运用信息技术进行高绩效 与艺术素养、媒体与技术素养、系统工程 0.1 培训和学习指导服务的能力。 素养。 课程达成度要求 0.3 2.创客与STEAM教育方向 28

28 《学习科学与技术》课程教学大纲 (Learning Sciences and Learning Technologies) 执 笔 者:胡 畔 审 核 人:王玉龙 编写日期:2017 年 8 月 10 日 一、课程基本信息 适用专业 教育技术学专业 开课单位 人文与教育学院 课程类型 专业课 课程性质 专业基础课 是否为双语 否 学分数 2 学分 学时数 总学时 32 ,其中:实验(实训) 学时 ;课外 学时 先修课程 中小学 STEAM 教育与创新教育、教学系统设计 后续课程 信息技术课程教学法、数字化教学资源设计与开发 二、课程简述 《学习科学与技术》是面向教育技术学专业低年级本科生开设的一门培养适应信息时 代需要之学习与创新能力的专业必修课,旨在使同学们尽快适应日新月异的数字化生存新环 境,了解和体验信息文化环境下新型学习模式,拓展学生自主与协作学习时空,为培养新一 代文理兼备、紧跟世界教育信息化潮流、具有一定专业素养的合格本科毕业生打下坚实的基 础。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 1.信息技术教育方向 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 学习科学 与技术 培养规格要求 2—知识结构:掌握与本专 业相关的教育学、心理学、传播学、系统 科学、信息科学与技术等基础知识;掌握 教育技术学的基本理论、基本方法以及主 要的信息技术;具有教育理论素养、人文 与艺术素养、媒体与技术素养、系统工程 素养。 指标点 2-2 掌握教育基本理论与基础知 识,具有较强的教育理论素养。 0.1 指标点 2-4 掌握教学系统设计的基本原 理、基本方法及相关技术。 0.1 指标点 3-8 具有运用信息技术进行高绩效 培训和学习指导服务的能力。 0.1 课程达成度要求 0.3 2. 创客与 STEAM 教育方向