大气环境影响评价 (1)环境空气敏感区指评价范围内按GB3095规定划分为一类功能区的自然 保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类功能区中的居民区、文化 区等人群较集中的环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域。 (2)常规污染物指GB3095中所规定的SO2、颗粒物(TSP、PM1o)、NO2、CO 等污染物。(3)特征污染物指项目排放的污染物中除常规污染物以外的特有污染物。 主要指项目实施后可能导致潜在污染或对周边环境空气保护目标产生影响的特 有污染物。(④大气污染源分类:点源、面源、线源、体源(⑤)大气污染物分类按存 在形态分为颗粒物污染物和气态污染物,其中粒径小于15μ的污染物亦可划 为气态污染物。(6)排气筒:有组织形式排放大气污染物()简单地形:距污染源 中心点5k内的地形高度(不含建筑物)低于排气筒高度时,定义为简单地形。 (⑧)复杂地形:距污染源中心点5km内的地形高度(不含建筑物)等于或超过排气 筒高度时,定义为复杂地形。对于存在多源情况下的CP,简单地形与复杂地形 的判断可用该项目的几何高度最高污染源的高度作为判别标准。(⑨推荐模式:包 括估算模式(单源预测模式,适用于CP评价等级及评价范围的确定工作,进 一步预测模式和大气环境防护距离计算模式。非正常排放:指非正常工况下的 污染物排放。如点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工 艺设备运转异常等情况下的排放。)长期气象条件指达到一定时限及观测频次要 求的气象条件。一级评价项目的长期气象条件为:近五年内的至少连续三年的逐 日、逐次气象条件。二级评价项目的长期气象条件为:近三年内的至少连续一年 的逐日、逐次气象条件。2复杂风场指评价范围内存在局地风速、风向等因子不 一致的风场。一般是由于地表的地理特征或土地利用不一致,形成局地风场或局

大气环境影响评价 ⑴环境空气敏感区指评价范围内按 GB3095 规定划分为一类功能区的自然 保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类功能区中的居民区、文化 区等人群较集中的环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域。 ⑵常规污染物指 GB3095 中所规定的 SO2、颗粒物(TSP、PM1O)、NO2、CO 等污染物。⑶特征污染物指项目排放的污染物中除常规污染物以外的特有污染物。 主要指项目实施后可能导致潜在污染或对周边环境空气保护目标产生影响的特 有污染物。⑷大气污染源分类:点源、面源、线源、体源⑸大气污染物分类按存 在形态分为颗粒物污染物和气态污染物,其中粒径小于 15μm 的污染物亦可划 为气态污染物。⑹排气筒:有组织形式排放大气污染物 ⑺简单地形:距污染源 中心点 5km 内的地形高度(不含建筑物)低于排气筒高度时,定义为简单地形。 ⑻复杂地形:距污染源中心点 5km 内的地形高度(不含建筑物)等于或超过排气 筒高度时,定义为复杂地形。对于存在多源情况下的 CP,简单地形与复杂地形 的判断可用该项目的几何高度最高污染源的高度作为判别标准。⑼推荐模式:包 括估算模式(单源预测模式,适用于 CP 评价等级及评价范围的确定工作)、进 一步预测模式和大气环境防护距离计算模式。⑽非正常排放:指非正常工况下的 污染物排放。如点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工 艺设备运转异常等情况下的排放。⑾长期气象条件指达到一定时限及观测频次要 求的气象条件。一级评价项目的长期气象条件为:近五年内的至少连续三年的逐 日、逐次气象条件。二级评价项目的长期气象条件为:近三年内的至少连续一年 的逐日、逐次气象条件。⑿复杂风场指评价范围内存在局地风速、风向等因子不 一致的风场。一般是由于地表的地理特征或土地利用不一致,形成局地风场或局

地环流,如海边、山谷、城市等地带会形成海陆风、山谷风、城市热岛环流等。 3)大气环境防护距离:为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住 区的环境影响,在项目厂界以外设置的环境防护距离。目的主要是增加空间稀释 距离,减少对周围居民的影响。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各 无组织源的大气环境防护距离。无组织排放是指没有排气筒或排气筒高度低于 15排放源排放的污染物,表现在生产工艺过程中具有弥散型的污染物的无组 织排放以及设备、管道和管件的跑冒滴漏,在空气中的蒸发、逸散引起的无组织 排放。 1.评价工作等级与评价范围 1.1掌握大气EIA工作等级划分方法 ()计算模式选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分 级。结合项目的初步工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,采 用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围,然后按评价工作分级 判据进行分级。(②)评价工作等级的确定。根据项目的初步工程分析结果,选择 1~3种主要污染物,分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率P(第ⅰ个污 染物,狗及第个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 P定义为:P=c/co1×100%(式中:c一采用估算模式计算出的第i个污 染物的最大地面浓度,mg/m3co一第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。 (3)co的选用:①一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值; ②对于没有h浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值;③对该标准 中未包含的污染物,可参照T)36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的 一次浓度限值。④如已有地方标准,应选用地方标准中的相应值。⑤对某些上述

地环流,如海边、山谷、城市等地带会形成海陆风、山谷风、城市热岛环流等。 ⒀大气环境防护距离:为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住 区的环境影响,在项目厂界以外设置的环境防护距离。目的主要是增加空间稀释 距离,减少对周围居民的影响。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各 无组织源的大气环境防护距离。无组织排放是指没有排气筒或排气筒高度低于 15m 排放源排放的污染物,表现在生产工艺过程中具有弥散型的污染物的无组 织排放以及设备、管道和管件的跑冒滴漏,在空气中的蒸发、逸散引起的无组织 排放。 1.评价工作等级与评价范围 1.1 掌握大气 EIA 工作等级划分方法 ⑴计算模式选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分 级。结合项目的初步工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,采 用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围,然后按评价工作分级 判据进行分级。⑵评价工作等级的确定。根据项目的初步工程分析结果,选择 1~3 种主要污染物,分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi(第 i 个污 染物,%),及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%。 Pi定义为: Pi=ci/coi×100% ⑴ 式中:ci—采用估算模式计算出的第 i 个污 染物的最大地面浓度,mg/m3;c0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。 ⑶coi的选用:①一般选用 GB3095 中 1h 平均取样时间的二级标准的浓度限值; ②对于没有 h 浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值;③对该标准 中未包含的污染物,可参照 TJ36 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的 一次浓度限值。④如已有地方标准,应选用地方标准中的相应值。⑤对某些上述

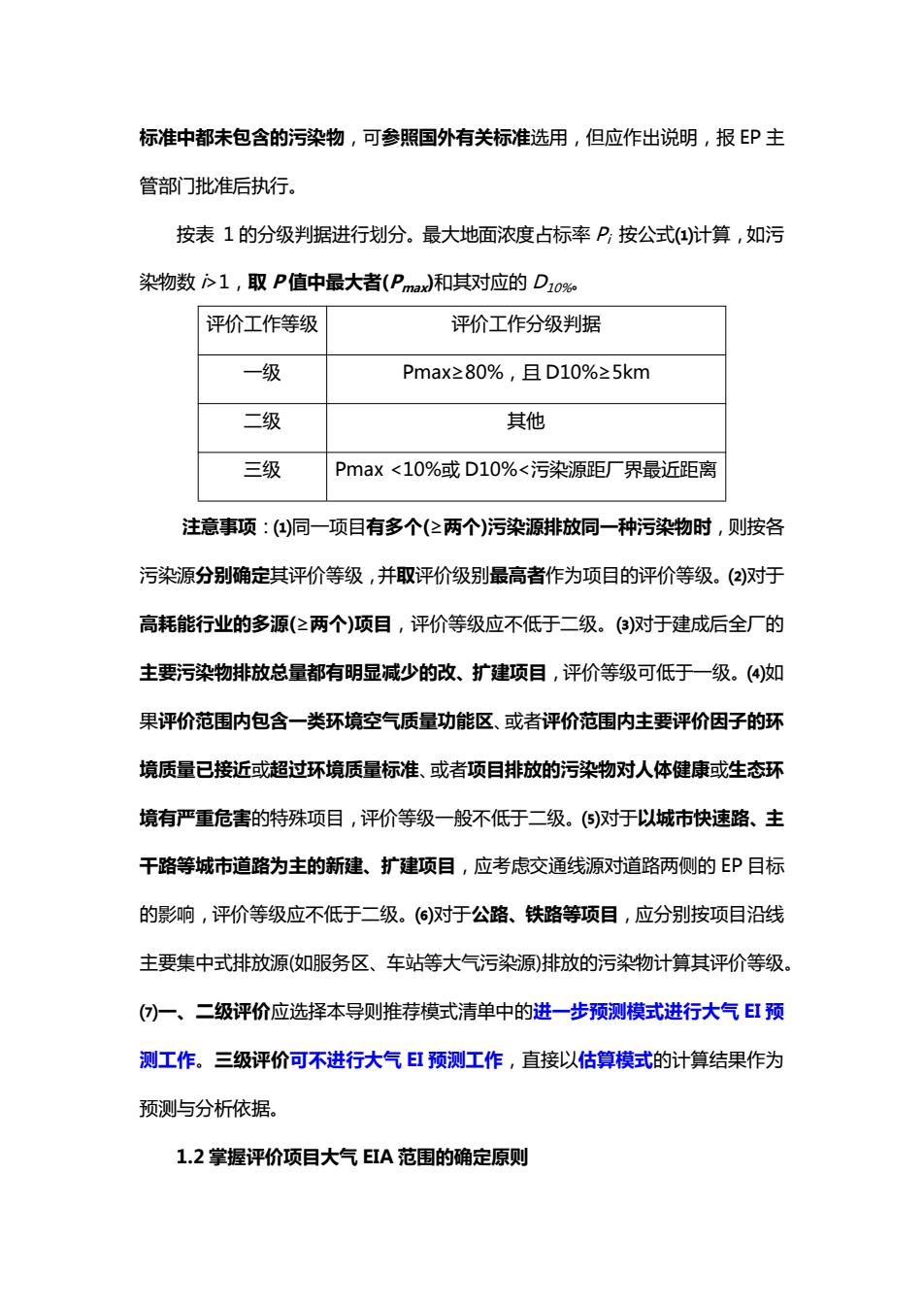

标准中都未包含的污染物,可参照国外有关标准选用,但应作出说明,报EP主 管部门批准后执行。 按表1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率P,按公式()计算,如污 染物数>1,取P值中最大者(Pma和其对应的D0% 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%,且D10%≥5km 二级 其他 三级 Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 注意事项:()同一项目有多个(之两个)污染源排放同一种污染物时,则按各 污染源分别确定其评价等级,并取评价级别最高者作为项目的评价等级。(②)对于 高耗能行业的多源(≥两个)项目,评价等级应不低于二级。(3)对于建成后全厂的 主要污染物排放总量都有明显减少的改、扩建项目,评价等级可低于一级。(④如 果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内主要评价因子的环 境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环 境有严重危害的特殊项目,评价等级一般不低于二级。(⑤)对于以城市快速路、主 干路等城市道路为主的新建、扩建项目,应考虑交通线源对道路两侧的EP目标 的影响,评价等级应不低于二级。(6)对于公路、铁路等项目,应分别按项目沿线 主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。 ()一、二级评价应选择本导侧推荐模式清单中的进一步预测模式进行大气I预 测工作。三级评价可不进行大气1预测工作,直接以估算模式的计算结果作为 预测与分析依据。 1.2掌握评价项目大气E1A范围的确定原则

标准中都未包含的污染物,可参照国外有关标准选用,但应作出说明,报 EP 主 管部门批准后执行。 按表 1 的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi 按公式⑴计算,如污 染物数 i>1,取 P 值中最大者(Pmax)和其对应的 D10%。 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%,且 D10%≥5km 二级 其他 三级 Pmax <10%或 D10%<污染源距厂界最近距离 注意事项:⑴同一项目有多个(≥两个)污染源排放同一种污染物时,则按各 污染源分别确定其评价等级,并取评价级别最高者作为项目的评价等级。⑵对于 高耗能行业的多源(≥两个)项目,评价等级应不低于二级。⑶对于建成后全厂的 主要污染物排放总量都有明显减少的改、扩建项目,评价等级可低于一级。⑷如 果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内主要评价因子的环 境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环 境有严重危害的特殊项目,评价等级一般不低于二级。⑸对于以城市快速路、主 干路等城市道路为主的新建、扩建项目,应考虑交通线源对道路两侧的 EP 目标 的影响,评价等级应不低于二级。⑹对于公路、铁路等项目,应分别按项目沿线 主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。 ⑺一、二级评价应选择本导则推荐模式清单中的进一步预测模式进行大气 EI 预 测工作。三级评价可不进行大气 EI 预测工作,直接以估算模式的计算结果作为 预测与分析依据。 1.2 掌握评价项目大气 EIA 范围的确定原则

()根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气EIA范围。即以排放 源为中心点,以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气EIA范围; 当最远距离超过25k时,确定评价范围为半径25km的圆形区域,或边长 50km矩形区域。(2)评价范围的直径或边长一般不应<5km。(3)对于以线源为主 的城市道路等项目,评价范围可设定为线源中心两侧各200的范围。 2.大气污染源调查与分析 2.1熟悉大气污染源调查与分析对象 ①一、二级评价项目,应调查分析项目的所有污染源(对于改、扩建项目应 包括新、老污染源、评价范围内与项目排放污染物有关的其他在建项目、已批 复EIA文件的未建项目等污染源。如有区域替代方案,还应调查评价范围内所 有的拟替代的污染源。②三级评价项目可只调查分析项目污染源。 新建项目可通过类比调查、物料衡算或设计资料确定;对评价范围内在建和 未建项目的污染源调查可使用已批准的IA报告书中的资料;对于现有项目和 改扩建项目的现状污染源调查,可利用已有的有效数据或进行实测;对于分期实 施的工程项目,可利用前期工程最近5年内的验收监测资料、年度例行监测资 料或进行实测。 2.2熟悉各级评价项目大气污染源调查的内容及要求 1)一级评价项目污染源调查内容 (1)污染源排污概况调查)在满负荷排放下,按分厂或车间逐一统计各有组 织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量;b)改、扩建项目应给出:现有工 程排放量、改扩建工程排放量,以及现有工程经改造后的污染物预测削减量,并 计算最终排放量;c)毒性较大的污染物还应估计其非正常排放量;d)周期性排放

⑴根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气 EIA 范围。即以排放 源为中心点,以 D10%为半径的圆或 2×D10%为边长的矩形作为大气 EIA 范围; 当最远距离超过 25km 时,确定评价范围为半径 25km 的圆形区域,或边长 50km 矩形区域。⑵评价范围的直径或边长一般不应<5km。⑶对于以线源为主 的城市道路等项目,评价范围可设定为线源中心两侧各 200m 的范围。 2.大气污染源调查与分析 2.1 熟悉大气污染源调查与分析对象 ①一、二级评价项目,应调查分析项目的所有污染源(对于改、扩建项目应 包括新、老污染源)、评价范围内与项目排放污染物有关的其他在建项目、已批 复 EIA 文件的未建项目等污染源。如有区域替代方案,还应调查评价范围内所 有的拟替代的污染源。②三级评价项目可只调查分析项目污染源。 新建项目可通过类比调查、物料衡算或设计资料确定;对评价范围内在建和 未建项目的污染源调查可使用已批准的 EIA 报告书中的资料;对于现有项目和 改扩建项目的现状污染源调查,可利用已有的有效数据或进行实测;对于分期实 施的工程项目,可利用前期工程最近 5 年内的验收监测资料、年度例行监测资 料或进行实测。 2.2 熟悉各级评价项目大气污染源调查的内容及要求 1)一级评价项目污染源调查内容 ⑴污染源排污概况调查 a)在满负荷排放下,按分厂或车间逐一统计各有组 织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量;b)改、扩建项目应给出:现有工 程排放量、改扩建工程排放量,以及现有工程经改造后的污染物预测削减量,并 计算最终排放量;c)毒性较大的污染物还应估计其非正常排放量;d)周期性排放

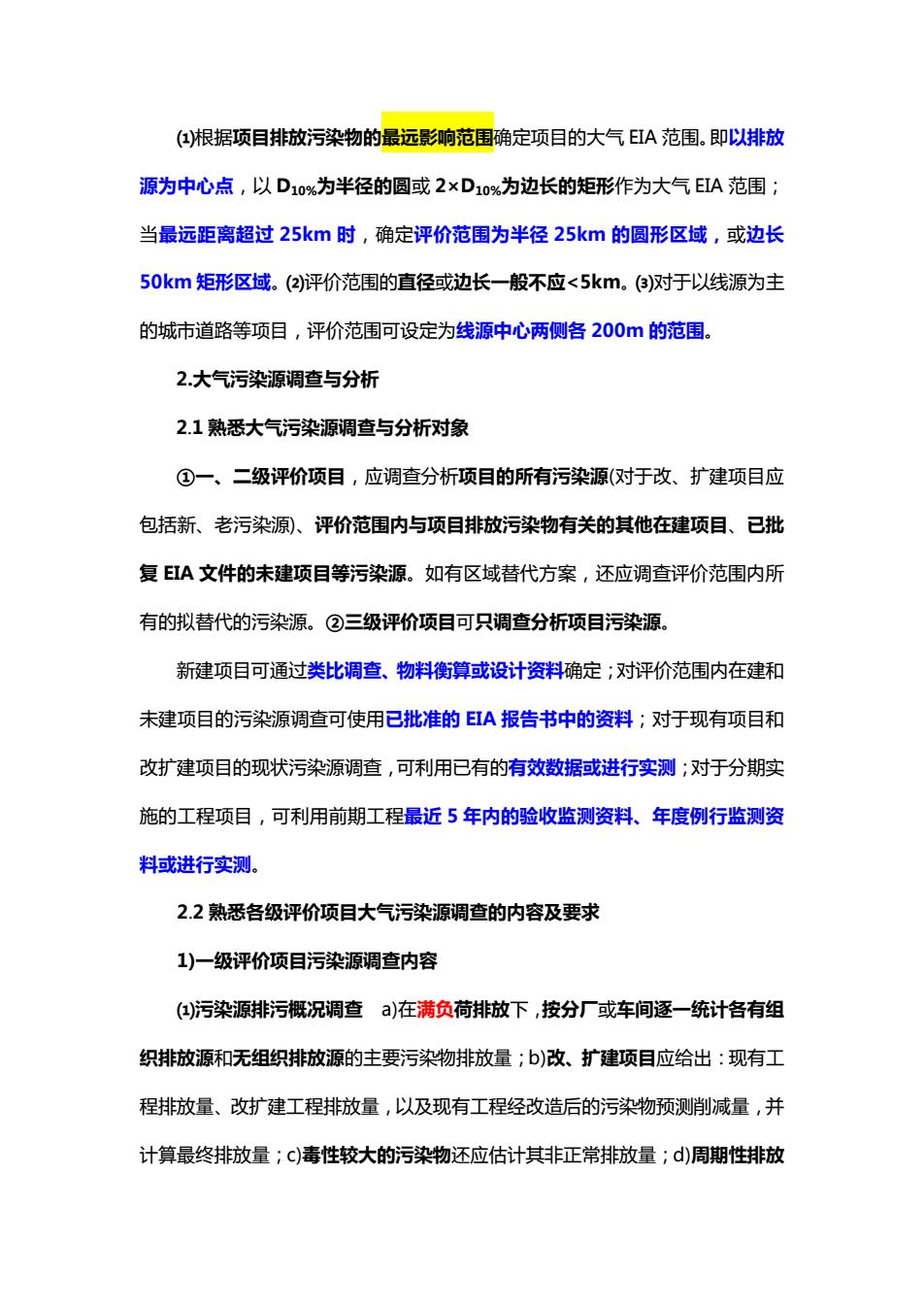

的污染源,还应给出周期性排放系数(取值为0~1),一般可按季节、月份、星期、 日、h等给出。 (2)点源调查内容a)排气筒底部中心坐标、海拔高度(m);b)排气筒几何高 度(m)及排气筒出口内径(m);c)烟气出口速度(m/s);d)排气筒出口处烟气温度 (K;e)各主要污染物正常排放量(g/s),排放工况,年排放h数(h);f)毒性较大 物质的非正常排放量(g/s),排放工况,年排放h数(h)。 )面源调查内容a)面源位置坐标、海拔高度(m)b)面源初始排放高度(m); c)各主要污染物正常排放量(g/5m),排放工况,年排放h数h);d)矩形面源: 初始点坐标,面源的长度(m、宽度(),面源Y方向边长与正北方向逆时针的 夹角;)多边形面源:多边形面源的顶点数或边数以及各顶点坐标;f)近圆形面 源(多边形边数≥21时,可看作近圆形面源):中心点坐标,近圆形半径(),近 圆形顶点数或边数。 (4体源调查内容a)体源中心点坐标、海拔高度(m);b)体源高度(m);c) 体源排放速率(g/s),排放工况,年排放h数(h);d)体源的边长(m)(把体源划分 为多个正方形的边长);e)初始横向扩散参数(m),初始垂直扩散参数(m),体源 初始扩散参数的估算见表3-6,3-7。 表3-6体源初始横向扩散参数的估算 源类型 初始横向扩散参数 单个源 0,0=边长/4.3 连续划分的体源(见图7) 0边长2.I5 何隔划分的体源(见图8) c,。两个相邻间隔中心点的距高/2.15 表3-7体源初始垂直扩散参数的估算 源位置 初始垂直扩散参数 源基底处地形高度H。≈0 0u-源的高度2.15 源基底处地形高度 在建筑物上的,或邻近建筑物 0w=建筑物高度2.15 H>0 不在建筑物上,或不邻近建筑物 0源的高度/4.3

的污染源,还应给出周期性排放系数(取值为 0~1),一般可按季节、月份、星期、 日、h 等给出。 ⑵点源调查内容 a)排气筒底部中心坐标、海拔高度(m);b)排气筒几何高 度(m)及排气筒出口内径(m);c)烟气出口速度(m/s);d)排气筒出口处烟气温度 (K);e)各主要污染物正常排放量(g/s),排放工况,年排放 h 数(h);f)毒性较大 物质的非正常排放量(g/s),排放工况,年排放 h 数(h)。 ⑶面源调查内容 a)面源位置坐标、海拔高度(m);b)面源初始排放高度(m); c)各主要污染物正常排放量(g/s·m2 ),排放工况,年排放 h 数(h);d)矩形面源: 初始点坐标,面源的长度(m)、宽度(m),面源 Y 方向边长与正北方向逆时针的 夹角;e)多边形面源:多边形面源的顶点数或边数以及各顶点坐标;f)近圆形面 源(多边形边数≥21 时,可看作近圆形面源):中心点坐标,近圆形半径(m),近 圆形顶点数或边数。 ⑷体源调查内容 a)体源中心点坐标、海拔高度(m);b)体源高度(m);c) 体源排放速率(g/s),排放工况,年排放 h 数(h);d)体源的边长(m)(把体源划分 为多个正方形的边长);e)初始横向扩散参数(m),初始垂直扩散参数(m),体源 初始扩散参数的估算见表 3-6,3-7。 表 3-6 体源初始横向扩散参数的估算 表 3-7 体源初始垂直扩散参数的估算