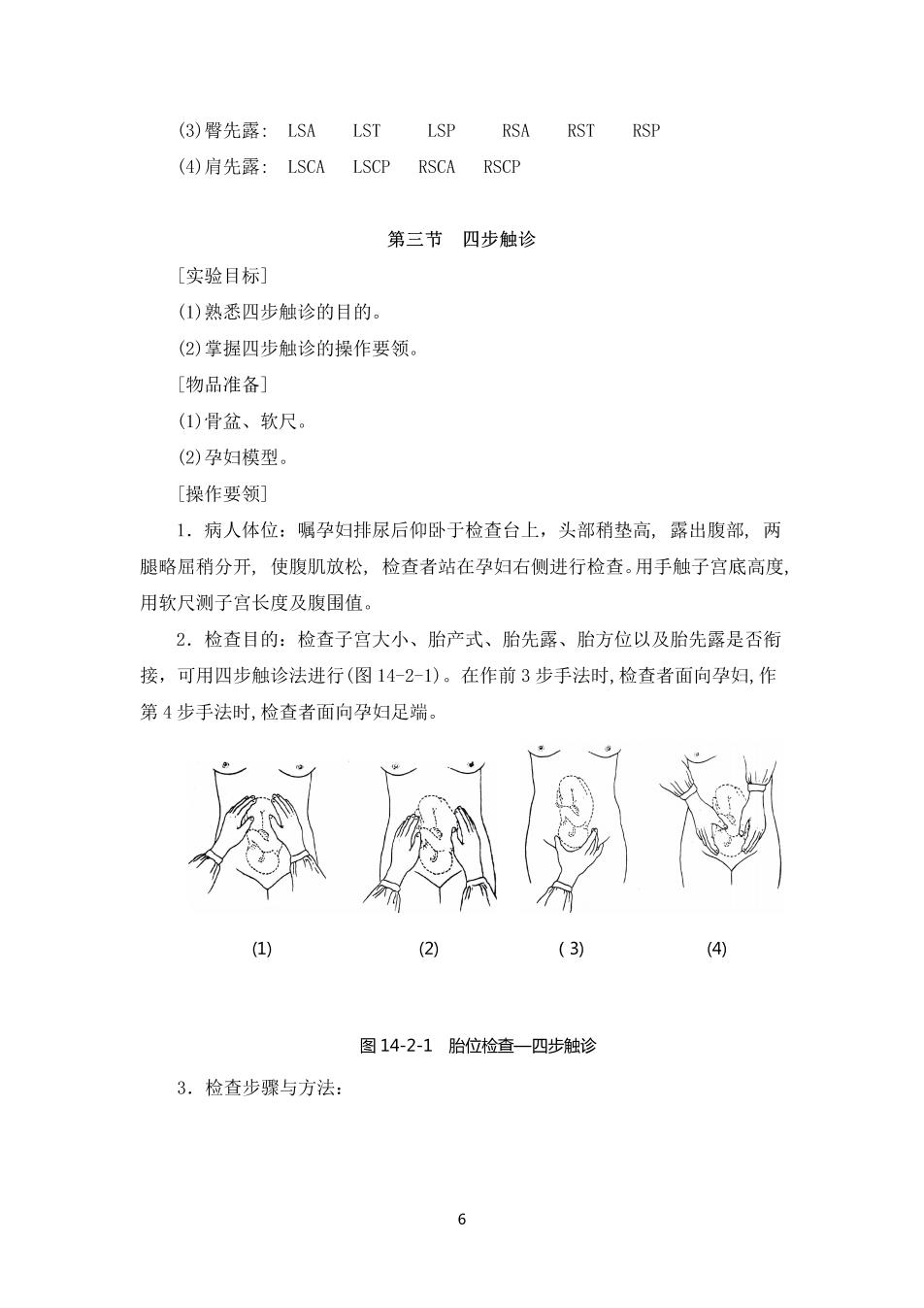

(3)臀先露:LSA LST LSP RSA RST RS (4)肩先露:LSCA LSCP RSCA RSCP 第三节四步触诊 [实验目标] (1)熟悉四步触诊的目的。 (2)掌握四步触诊的操作要领 [物品准备] (1)骨盆、软尺 (2)孕妇模型。 [操作要领] 1.病人体位:嘱孕妇排尿后仰卧于检查台上,头部稍垫高,露出腹部,两 腿略屈稍分开,使腹肌放松,检查者站在孕妇右侧进行检查。用手触子宫底高度, 用软尺测子宫长度及腹围值。 2.检查目的:检查子宫大小、胎产式、胎先露、胎方位以及胎先露是否衔 接,可用四步触诊法进行(图14-2-1)。在作前3步手法时,检查者面向孕妇,作 第4步手法时,检查者面向孕妇足端。 (2) 图14-2-1胎位检查一四步触诊 3.检查步骤与方法:

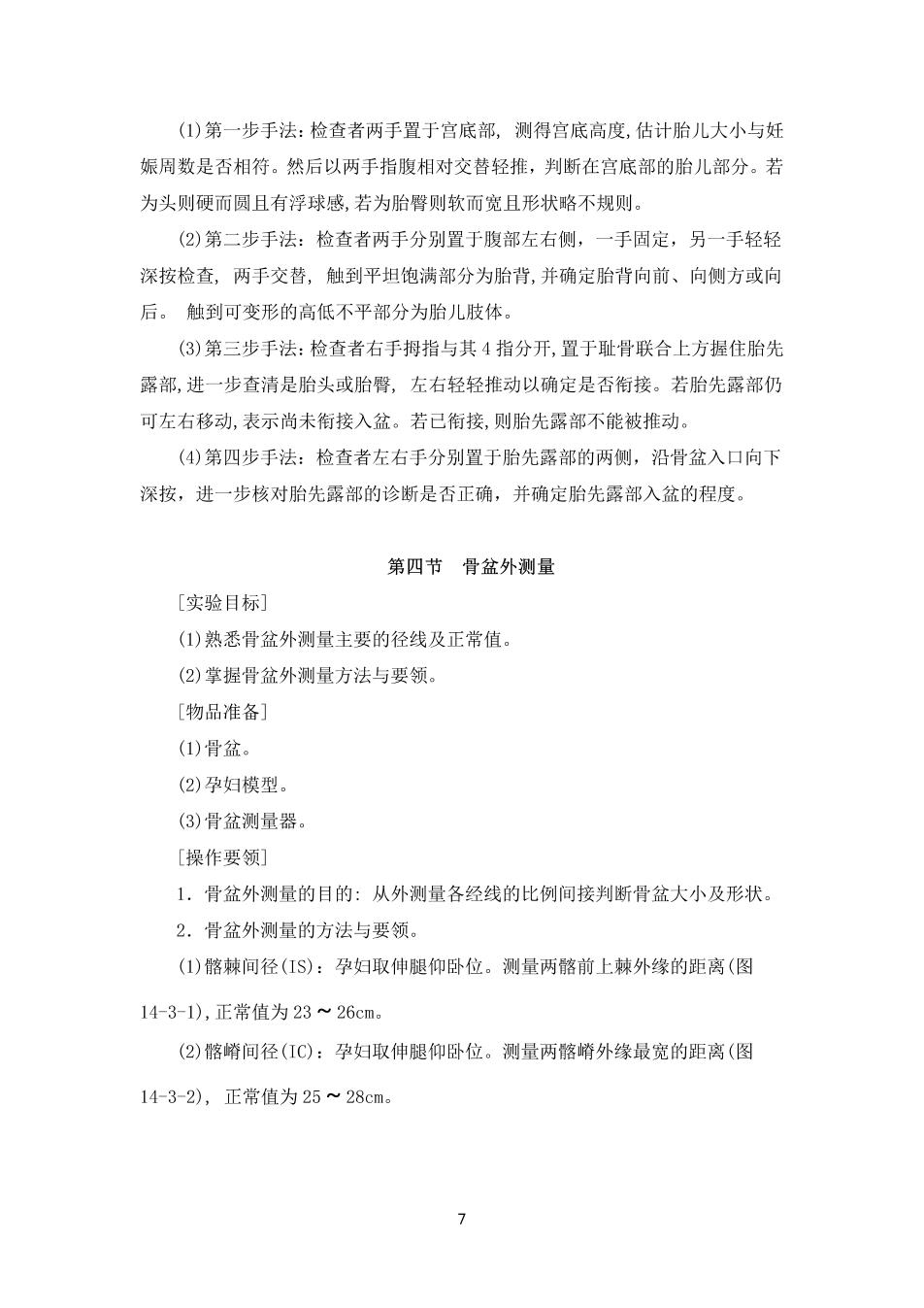

(1)第一步手法:检查者两手置于宫底部,测得宫底高度,估计胎儿大小与妊 娠周数是否相符。然后以两手指腹相对交替轻推,判断在宫底部的胎儿部分。若 为头则硬而圆且有浮球感,若为胎臀则软而宽且形状略不规则。 (2)第二步手法:检查者两手分别置于腹部左右侧,一手固定,另一手轻轻 深按检查,两手交替,触到平坦饱满部分为胎背,并确定胎背向前、向侧方或向 后。触到可变形的高低不平部分为胎儿肢体。 (3)第三步手法:检查者右手拇指与其4指分开,置于耻骨联合上方握住胎先 露部,进一步查清是胎头或胎臀,左右轻轻推动以确定是否衔接。若胎先露部仍 可左右移动,表示尚未衔接入盆。若已衔接,则胎先露部不能被推动。 (④)第四步手法:检查者左右手分别置于胎先露部的两侧,沿骨盆入口向下 深按,进一步核对胎先露部的诊断是否正确,并确定胎先露部入盆的程度。 第四节骨盆外测量 [实验目标] (1)熟悉骨盆外测量主要的径线及正常值。 (2)掌握骨盆外测量方法与要领。 [物品准备] (1)骨盆。 (2)孕妇模型。 (3)骨盆测量器。 [操作要领] 1.骨盆外测量的目的:从外测量各经线的比例间接判断骨盆大小及形状 2.骨盆外测量的方法与要领。 (1)髂棘间径(1S):孕妇取伸腿仰卧位。测量两髂前上棘外缘的距离(图 14-3-1),正常值为23~26cm (2)髂嵴间径(1C):孕妇取伸腿仰卧位。测量两髂嵴外缘最宽的距离(图 14-3-2),正常值为25~28cm

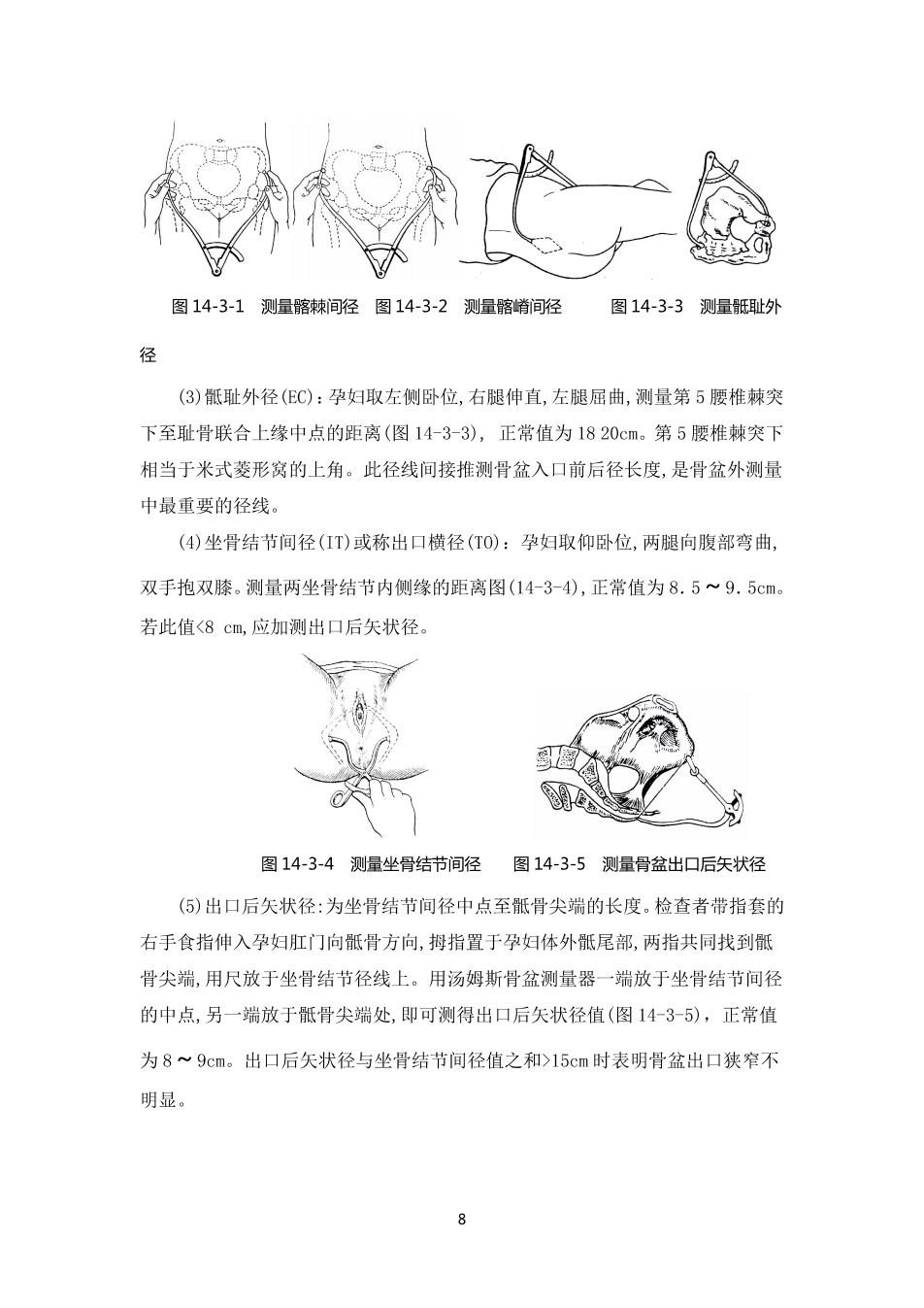

图14-3-1测显髂棘间径图14-3-2测显髂间径 图14-3-3测显耻外 茶 (3)骶耻外径(C):孕妇取左侧卧位,右腿伸直,左腿屈曲,测量第5腰椎棘突 下至耻骨联合上缘中点的距离(图14-3-3),正常值为1820cm,第5腰椎棘突下 相当于米式菱形窝的上角。此径线间接推测骨盆入口前后径长度,是骨盆外测量 中最重要的径线。 (4)坐骨结节间径(IT)或称出口横径(T0):孕妇取仰卧位,两腿向腹部弯曲, 双手抱双膝。测量两坐骨结节内侧缘的距离图(14-3-4),正常值为8.5~9.5cm。 若此值<8cm,应加测出口后矢状径。 》 图14-3-4测量坐骨结节间径图14-3-5测量骨盆出口后矢状径 (⑤)出口后矢状径:为坐骨结节间径中点至骶骨尖端的长度。检查者带指套的 右手食指伸入孕妇肛门向骶骨方向,拇指置于孕妇体外骶尾部,两指共同找到骶 骨尖端,用尺放于坐骨结节径线上。用汤姆斯骨盆测量器一端放于坐骨结节间径 的中点,另一端放于骶骨尖端处,即可测得出口后矢状径值(图143-5),正常值 为8~9cm。出口后矢状径与坐骨结节间径值之和>15cm时表明骨盆出口狭窄不 明显

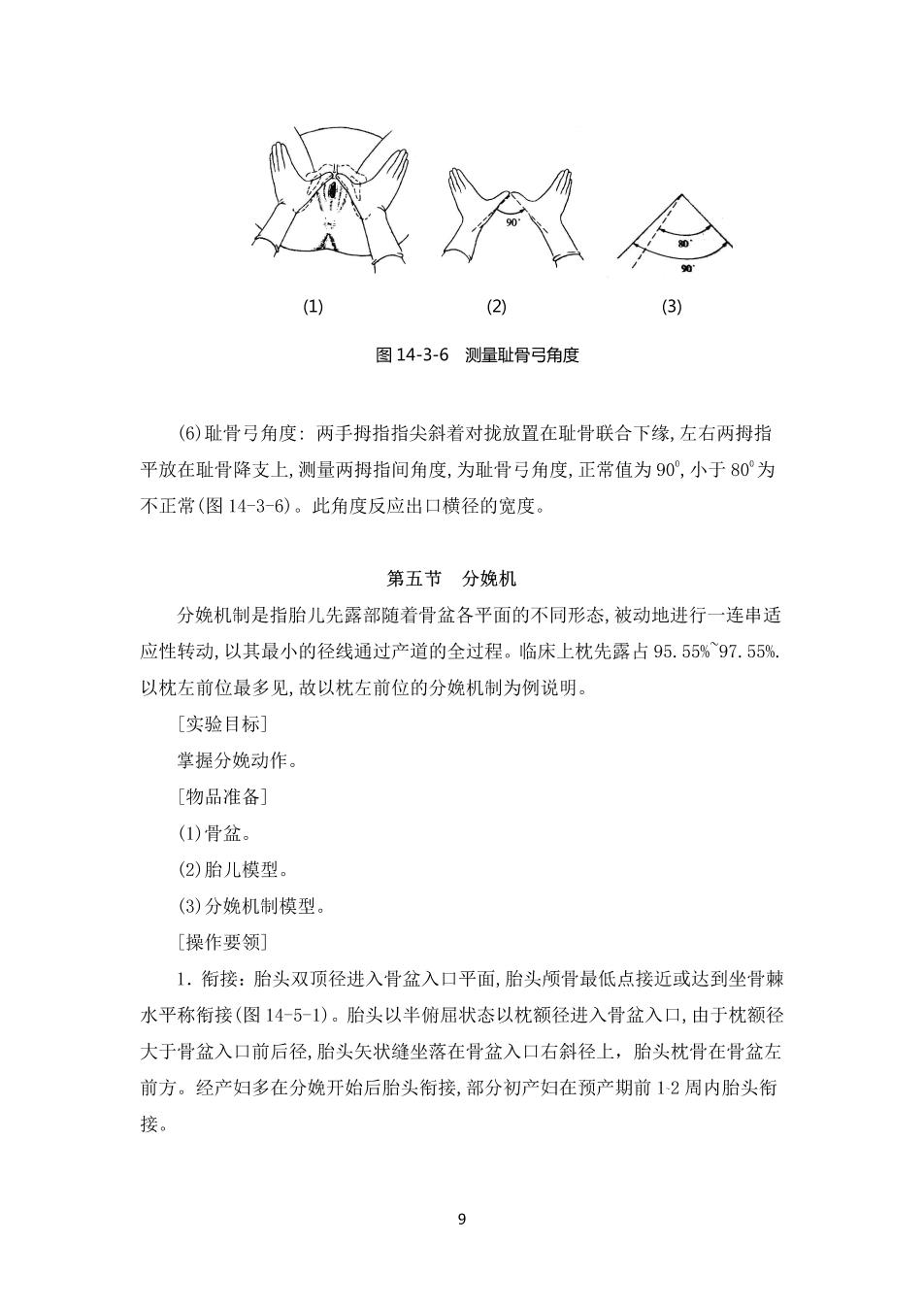

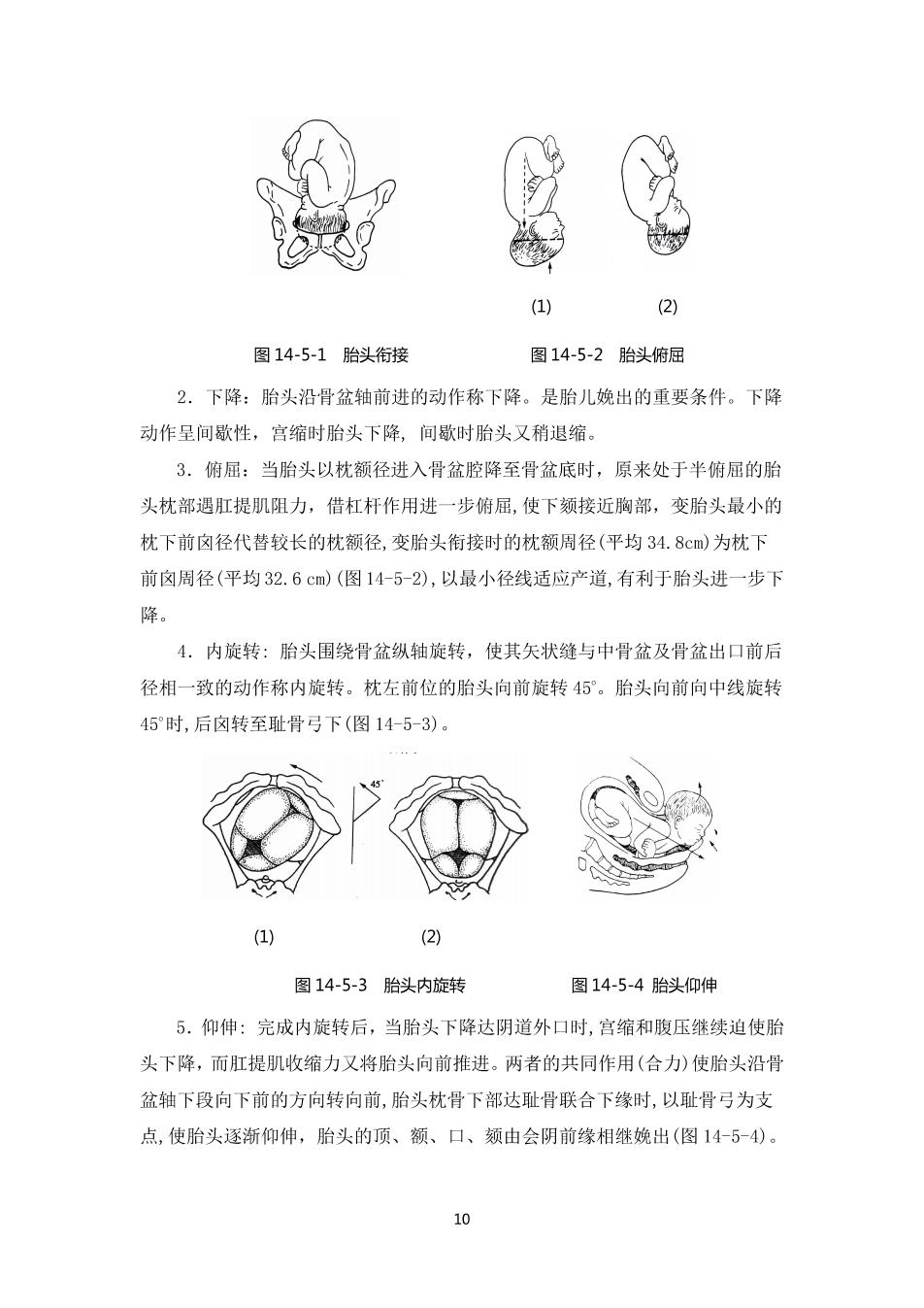

(1) 图14-3-6测量耻骨弓角度 (6)耻骨弓角度:两手拇指指尖斜者对拢放置在耻骨联合下缘,左右两拇指 平放在耻骨降支上,测量两拇指间角度,为耻骨弓角度,正常值为90°,小于80为 不正常(图14-3-6)。此角度反应出口横径的宽度。 第五节分娩机 分娩机制是指胎儿先露部随着骨盆各平面的不同形态,被动地进行一连串适 应性转动,以其最小的径线通过产道的全过程。临床上枕先露占95.55%97.55% 以枕左前位最多见,故以枕左前位的分娩机制为例说明。 [实验目标] 掌握分娩动作 [物品准备] (1)骨盆。 (2)胎儿模型 (3)分娩机制模型 [操作要领] 1.衔接:胎头双顶径进入骨盆入口平面,胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘 水平称衔接(图14-5-1)。胎头以半俯屈状态以枕额径进入骨盆入口,由于枕额径 大于骨盆入口前后径,胎头矢状缝坐落在骨盆入口右斜径上,胎头枕骨在骨盆左 前方。经产妇多在分娩开始后胎头衔接,部分初产妇在预产期前12周内胎头衔 接。 9

(1) 图14-5-1胎头衔接 图14-5-2胎头俯屈 2.下降:胎头沿骨盆轴前进的动作称下降。是胎儿娩出的重要条件。下降 动作呈间歇性,宫缩时胎头下降,间欧时胎头又稍退缩。 3.俯屈:当胎头以枕额径进入骨盆腔降至骨盆底时,原来处于半俯屈的胎 头枕部遇肛提肌阻力,借杠杆作用进一步俯屈,使下颏接近胸部,变胎头最小的 枕下前囟径代替较长的枕额径,变胎头衔接时的枕额周径(平均34.8Cm)为枕下 前囟周径(平均32.6cm)(图14-5-2),以最小径线适应产道,有利于胎头进一步下 降。 4.内旋转:胎头围绕骨盆纵轴旋转,使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后 径相一致的动作称内旋转。枕左前位的胎头向前旋转45°。胎头向前向中线旋转 45时,后囟转至耻骨弓下(图14-5-3)。 (1) (2) 图14-5-3胎头内旋转 图14-5-4胎头仰伸 5.仰伸:完成内旋转后,当胎头下降达阴道外口时,宫缩和腹压继续迫使胎 头下降,而肛提肌收缩力又将胎头向前推进。两者的共同作用(合力)使胎头沿骨 盆轴下段向下前的方向转向前,胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时,以耻骨为支 点,使胎头逐渐仰伸,胎头的顶、额、口、颏由会阴前缘相继娩出(图14-5-4)