第二十三章细胞衰老与死亡 hereditary optic neuropathy)是mtDNA第11778位G转为A面使NADH脱氢酶第四亚单位ND4的第34 位精氨酸残基被组氨酸残基取代,环有多个位点的突变对本病的发生起作用。又如线粒体脑肌病( ochondrial mypathy,encephalopathy)、伴高乳酸血症(lctic acidosis)和卒中样发作(stroke-like episodes) 苦和成年型糖尿病伴耳袭电者,其nIDNA发生IRNALeu基因第3242位AG棒换突变。体细胞系 DNA突变的积累与人类组织器官(脑、心肌、骨酪肌、皮肤、肝、卵母细胞及精子等)衰老、机体衰老及 许多老年性退行性疾病密切相关,Wa1ace等发现,40多岁的正常人的心脏及脑有5kb、7.4kb片段缺失 缺失频率随增龄而增加。许多资料证明,mDNA突变随增龄而积累,机体寿命与基础代谢率呈反比而与氧 自由基清除率呈正比。这均说明随增龄而OXPHOS功能的下降可能是mtDNA氧化损伤积累的结果 细胞衰老是生物学上一个难解的谜,《科学》杂志评出2014年十大科学突破的第三项:研究表明 高龄小鼠体内注射年轻小鼠的血液可以“返老还童”,而原因可能在于血液中一种叫GDFI1的蛋白。到 目前为止,有关衰老的机制的理论还有很多,都有其一定的实验基础,但都是从一个侧面来解释衰老这 一复杂现象都有其局限性,环沿有哪个理论可以全面地解释赛老的全过程。关干衰老机制的研穷现在 仍然是非常活跃的领域,并将受到越来越足够的重视,因为它对于延缓衰老,保持人体健康长寿有着极 为重要的意义。 第二节细胞死亡 细胞死亡(cell death)是生命现象不可逆停止及生命的结束,正常的组织中经常发生细胞死亡,是维 持组织机能和形态所必需的,细胞因受严重损伤而累及胞核时,呈现代谢停止、结构破坏和功能丧失等 不可逆性变化,此即细胞死亡。有些死亡是生理性的,有些死亡则是病理性的,有关细胞死亡过程的研 究,已成为生物学、医学研究的一个热点。多数学者将细胞的死亡形式分为调亡性程序性细胞死亡(即 optosis)、自噬性程序性细胞死亡(autophagy)和细胞坏死(necrosis)三种类型。死亡的原因很多,一切损 伤因子只要作用达到一定强度或持续一定时间,从而使受损组织的代谢完全停止,就会引起细胞、组织 的死亡。在多数情况下,坏死是由组织,细胞的变性逐渐发展来的,称为渐进性坏死。在此期间,只要坏 死尚未发生而病因被消除,则组织、细胞的损伤仍可恢复(可复期)。但一且组织、细胞的损伤严重,代 谢紊乱,出现一系列的形态学变化时,则损伤不能恢复(不可复期)。 一、细胞凋亡的概念 细胞调亡(apoptosis)指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡与细 胞坏死不同,细胞调亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等 的作用,它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死 亡过程 细胞凋亡是细胞的一种基本生物学现象,在多细胞生物去除不需要的或异常的细胞中起着必要的 作用。它在生物体的进化、内环境的稳定以及多个系统的发育中起着重要的作用。细胞调亡不仅是 种特殊的细胞死亡类型,而且具有重要的生物学意义及复杂的分子生物学机制。在个别情况下,由于致 病因子极为强烈,坏死可迅速发生,有时甚至可无明显的形态学改变。1965年,Kr等用组织学方法研 究肝脏的局部缺血性损伤,发现肝细胞染色质浓缩,胞浆被分割为由质膜包裹的小而圆的细胞质团,电 镜下可见由细胞质浓缩和“发芽”而形成的小体,这些小体被质膜包裹,且含有完整的细胞器,小体可以 被残存的组织细胞吞噬和消化。最初这种现象被称之为“被缩型环死”。直到1972年Ker、Wyi与 Currie等人将这种形态上与细胞坏死完全不同的细胞死亡现象命名为细胞调亡(apoptosis)。Apoptosis 源自古希腊语,意指花瓣或树叶的脱落、调零。正是由于发现了细胞调亡的规律,2002年诺贝尔生理学 或医学奖分别授予了英国科学家悉尼·布雷内、美国科学家罗伯特·霍维茨和英国科学家约翰·苏尔 521

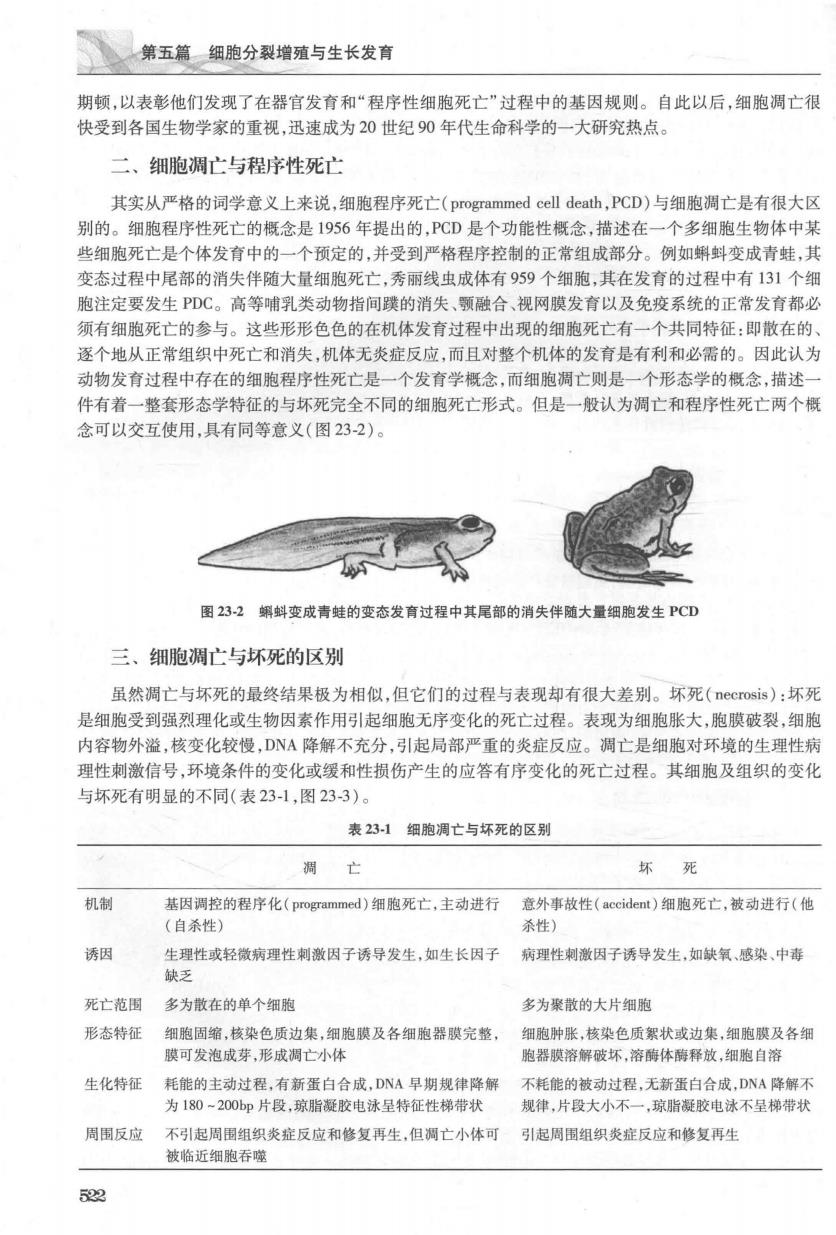

第五篇细胞分裂增殖与生长发商 期顿,以表彰他们发现了在器官发育和“程序性细胞死亡”过程中的基因规则。自此以后,细胞调亡很 快受到各国生物学家的重视,迅速成为20世纪90年代生命科学的一大研究热点。 二、细胞凋亡与程序性死亡 其实从严格的词学意义上来说,细胞程序死亡(programmed cell death,PCD)与细胞调亡是有很大 别的。细胞程序性死亡的概念是1956年提出的,P℃D是个功能性概念,描述在一个多细胞生物体中某 些细胞死亡是个体发育中的一个预定的,并受到严格程序控制的正常组成部分。例如蝌蚪变成青蛙,其 变态过程中尾部的消失伴随大量细胞死亡,秀丽线虫成体有959个细胞,其在发育的过程中有131个细 跑注定要发生PDC。:高等哺乳类动物指间装的消失、颤融合、视网膜发育以及免疫系统的正常发育都必 须有细胞死亡的参与。这些形形色色的在机体发育过程中出现的细胞死亡有一个共同特征:即散在的 逐个地从正常组织中死亡和消失,机体无炎定反应,而且对整个机体的发育是有利和必需的。因此认为 动物发育过程中存在的细胞程序性死亡是一个发育学概念,而细胞调亡则是一个形态学的概念,描述 件有着一整套形态学特征的与坏死完全不同的细胞死亡形式。但是一般认为调亡和程序性死亡两个概 念可以交互使用,具有同等意义(图232)。 图232蚪变成青蛙的变态发育过程中其尾部的消失伴随大量细胞发生PCD 三、细胞凋亡与坏死的区别 虽然调亡与坏死的最终结果极为相似,但它们的过程与表现却有很大差别。坏死(necrosis):坏死 是细胞受到强烈理化或生物因素作用引起细胞无序变化的死亡过程。表现为细胞胀大,胞膜破裂,细胞 内容物外溢,核变化较慢,DNA降解不充分,起局部亚重的炎症反应。调亡是细胞对环培的生理性病 理性刺激信号,环境条件的变化或缓和性损伤产生的应答有序变化的死亡过程。其细胞及组织的变化 与坏死有明显的不同(表23-1,图233)。 表231细胞凋亡与坏死的区别 坏 死 机制 基因调控的程序化(programmed)细胞死亡,主动进行意外事放性(accident)细胞死亡,被动进行(他 (自杀性) 诱因 生理性或轻微病理性刺激因子诱导发生,如生长因子 病理性刺澈因子诱导发生,如缺氧、感染、中毒 死亡范围多为散在的单个细胞 多为聚散的大片细胞 形态特征 细胞固绪,核染色质边集,细胞膜及各细胞器膜完整, 细胞肿张,核染色质絮状或边集,细胞膜及各细 膜可发泡成芽,形成调亡小体 胞器膜溶解破坏,溶酶体酶释放,细胞自溶 生化特征 耗能的主动过程,有新蛋白合成,DNA早期规律降解 为180200p片段,琼脂凝胶电泳呈特征性梯带状 不耗能的被动过程,无新蛋白合成,DA降解不 规律,片段大小不 琼脂凝胶电泳不呈梯带状 周围反应 不引起周围组织炎岸反和修复再生但周亡小体可 引起周围组织炎岸反应和修复再生 被临近细胞吞噬 色