致谢 本政策报告由世界银行团队于2010年12月到2011年2月期间,由王世勇先生(东 亚和太平洋地区人类发展局),Patricio Marquez先生(欧洲与中亚区社会及人类发展处) 以及John Langenbrunner先生(东亚及太平洋地区人类发展局)共同撰写。美国霍普金斯 大学彭博公共卫生学院的Louis Niessen教授、英国东英吉利大学的Marc Suhrcke教授、 宋福建博士、中国疾病控制中心赵文华教授、姜勇先生、李镒冲先生、胡楠先生、王卓群 女士、施小明先生、李晓燕女士等为本报告完成作出重大贡献。 作者在撰写本报告时,参考了世界银行2009年至2010年间在中国开展的慢性非传染 性疾病(慢病)分析与咨询活动(AAA)的主要发现和建议主要。该项活动由东亚及太平洋 地区人类发展局王世勇先生主持,参与该项分析与咨询工作的成员包括英国东英吉利大学 的Marc Suhrcke教授、宋福建博士、王霞女士、Philomena Bacon女士以及Peter Moffatt 先生;美国霍普金斯大学彭博公共卫生学院的Louis Niessen教授和Andrew Mirelman先 生;帕多瓦大学的Lorenzo Rocco先生,以及世界银行非洲人类发展处的王慧慧女士,东 亚及太平洋地区人类发展局John Langenbrunner先生。 世界卫生组织的同仁们自始至终积极参与了该项由中国卫生部和世界银行主导的活动。 世卫组织总部的Ala Alwan博士、世卫组织世界西太区的Hans Troedsson博士和Cherian Varghese博士、世卫组织驻北京代表处的Sarah Barber博士均提供了宝贵的建议。 中国政府相关部门为本项研究提供了诸多帮助。世界银行十分感谢卫生部疾控局副局 长孔灵芝医生对于项目提供的总体指导。世界银行团队特别感谢卫生部疾控局慢性病预防 控制与营养管理处的雷正龙医生、李光琳医生和费佳医生。他们协调各技术单位和有关省 自治区为研究工作提供研究所需数据,组织研讨会推介研究的阶段性报告。其他部门也为 AAA工作提供了宝贵的意见和建议,其中包括财政部孙志筠女士、余功斌先生、宋其超 先生和童爱萍女士,国家发改委的任伟先生、周和宇先生、李春芳女士,人力资源和社会 保障部的王芳琳女士和汤晓莉女士。如果没有财政部王焰宁先生和他的同事杨伟峰先生、 钱江南先生、卫生部冯勇先生的倾力支持,本报告将无法如期完成及面世。 本项研究的开展得益于世界银行内部多位领导的悉心指导,其中包括Klaus Rohland 先生(世界银行驻中国蒙古局局长)、刘晓芸女士(世界银行驻中国蒙古局副局长)、 Emanuel Jimenez先生(世界银行东亚及太平洋地区人类发展局局长)、Juan Pablo Uribe先 生(世界银行东亚及太平洋地区人类发展局卫生、营养和人口部副局长)、Ardo Hasson先 生(世界银行中国蒙古局经济组首席经济学家)以及Fadia Saadah女士(世界银行东亚及太 平洋地区人类发展局卫生、营养和人口部前副局长)。Montserrat Meiro-Lorenzo女士(世 界银行人类发展网络)、Philip Jeremy Hay(世界银行人类发展网络)先生和李莉女士 (世界银行驻中国蒙古局)为研究结果的发布积极进言献策,扩大了报告的影响。 La Trobe大学的Vivian Lin教授,Louis Kuijs先生(世界银行驻中国蒙古局减贫与经济 管理组)、Montserrat Meiro-Lorenzo女士以及经济合作发展组织卫生处Michael Borowitz 先生审阅了本报告。他们的宝贵建议丰富了本报告的内容,提升了本报告的质量

v 致谢 本政策报告由世界银行团队于 2010 年 12 月到 2011 年 2 月期间,由王世勇先生(东 亚和太平洋地区人类发展局),Patricio Marquez 先生(欧洲与中亚区社会及人类发展处) 以及 John Langenbrunner 先生(东亚及太平洋地区人类发展局)共同撰写。美国霍普金斯 大学彭博公共卫生学院的 Louis Niessen 教授、英国东英吉利大学的 Marc Suhrcke 教授、 宋福建博士、中国疾病控制中心赵文华教授、姜勇先生、李镒冲先生、胡楠先生、王卓群 女士、施小明先生、李晓燕女士等为本报告完成作出重大贡献。 作者在撰写本报告时,参考了世界银行 2009 年至 2010 年间在中国开展的慢性非传染 性疾病(慢病)分析与咨询活动(AAA)的主要发现和建议主要。该项活动由东亚及太平洋 地区人类发展局王世勇先生主持,参与该项分析与咨询工作的成员包括英国东英吉利大学 的 Marc Suhrcke 教授、宋福建博士、王霞女士、Philomena Bacon 女士以及 Peter Moffatt 先生;美国霍普金斯大学彭博公共卫生学院的 Louis Niessen 教授和 Andrew Mirelman 先 生;帕多瓦大学的 Lorenzo Rocco 先生,以及世界银行非洲人类发展处的王慧慧女士,东 亚及太平洋地区人类发展局 John Langenbrunner 先生。 世界卫生组织的同仁们自始至终积极参与了该项由中国卫生部和世界银行主导的活动。 世卫组织总部的 Ala Alwan 博士、世卫组织世界西太区的 Hans Troedsson 博士和 Cherian Varghese 博士、世卫组织驻北京代表处的 Sarah Barber 博士均提供了宝贵的建议。 中国政府相关部门为本项研究提供了诸多帮助。世界银行十分感谢卫生部疾控局副局 长孔灵芝医生对于项目提供的总体指导。世界银行团队特别感谢卫生部疾控局慢性病预防 控制与营养管理处的雷正龙医生、李光琳医生和费佳医生。他们协调各技术单位和有关省、 自治区为研究工作提供研究所需数据,组织研讨会推介研究的阶段性报告。其他部门也为 AAA 工作提供了宝贵的意见和建议,其中包括财政部孙志筠女士、余功斌先生、宋其超 先生和童爱萍女士,国家发改委的任伟先生、周和宇先生、李春芳女士,人力资源和社会 保障部的王芳琳女士和汤晓莉女士。如果没有财政部王焰宁先生和他的同事杨伟峰先生、 钱江南先生、卫生部冯勇先生的倾力支持,本报告将无法如期完成及面世。 本项研究的开展得益于世界银行内部多位领导的悉心指导,其中包括 Klaus Rohland 先生 (世界银行驻中国蒙古局局长)、刘晓芸女士 (世界银行驻中国蒙古局副局长)、 Emanuel Jimenez 先生 (世界银行东亚及太平洋地区人类发展局局长)、Juan Pablo Uribe 先 生 (世界银行东亚及太平洋地区人类发展局卫生、营养和人口部副局长)、Ardo Hasson 先 生 (世界银行中国蒙古局经济组首席经济学家) 以及 Fadia Saadah 女士 (世界银行东亚及太 平洋地区人类发展局卫生、营养和人口部前副局长)。Montserrat Meiro-Lorenzo 女士(世 界银行人类发展网络)、Philip Jeremy Hay(世界银行人类发展网络)先生和李莉女士 (世界银行驻中国蒙古局)为研究结果的发布积极进言献策,扩大了报告的影响。 La Trobe 大学的 Vivian Lin 教授,Louis Kuijs 先生(世界银行驻中国蒙古局减贫与经济 管理组)、Montserrat Meiro-Lorenzo 女士以及经济合作发展组织卫生处 Michael Borowitz 先生审阅了本报告。他们的宝贵建议丰富了本报告的内容,提升了本报告的质量

在开展研究的两年时间内,东英吉利大学的Lisa Rowe女士、世界银行中国蒙古局的 张岚松女士、苏涛女士和孙丽梅女士,以及世界银行东亚及太平洋地区人类发展处的 Imani Rasheedah Haidara女士为技术团队提供了出色的行政支持。 本报告主要作者于2011年4月11日至15日期间走访了相关部委及研究机构,收到 以下官员和学者对本研究报告的评价:国家发展与改革委员会周和宇先生、李春芳女士: 国务院发展研究中心贡森博士:卫生部疾病预防控制局孔灵芝医生、吴良有医生:卫生部 资金监管中心于德智先生、池延花女士、刘茂伟先生:人力资源和社会保障部王芳琳女士、 汤晓莉女士、董丽女士和赵欣女士:中国医学科学院阜外心血管病医院顾东风教授:乔治 中心武阳峰教授:中国医学科学院肿瘤研究所陈万青博士:卫生部卫生与发展研究中心赵 琨教授;世界卫生组织驻华代表处Michael O'Leary博士、Pillay Mukundan博士、Sarah England女士、吴岩玮女士、何静女士、张萍萍女士:加拿大驻华使馆FeliⅸLi博士:澳 大利亚驻华使馆Geoff Bowan先生、蔡琳娜女士:美国疾病预防与控制中心的Jeffrey McFarland博士、Alison Kelly女士。对上述官员和学者的建设性意见,世行研究团队深 表感谢。 Elizabeth Goodrich女士为报告的英文版提供了出色的、细致的编辑服务,使其更加 严谨及流畅。 vi

vi 在开展研究的两年时间内,东英吉利大学的 Lisa Rowe 女士、世界银行中国蒙古局的 张岚松女士、苏涛女士和孙丽梅女士,以及世界银行东亚及太平洋地区人类发展处的 Imani Rasheedah Haidara 女士为技术团队提供了出色的行政支持。 本报告主要作者于 2011 年 4 月 11 日至 15 日期间走访了相关部委及研究机构,收到 以下官员和学者对本研究报告的评价:国家发展与改革委员会周和宇先生、李春芳女士; 国务院发展研究中心贡森博士;卫生部疾病预防控制局孔灵芝医生、吴良有医生;卫生部 资金监管中心于德智先生、池延花女士、刘茂伟先生;人力资源和社会保障部王芳琳女士、 汤晓莉女士、董丽女士和赵欣女士;中国医学科学院阜外心血管病医院顾东风教授;乔治 中心武阳峰教授;中国医学科学院肿瘤研究所陈万青博士;卫生部卫生与发展研究中心赵 琨教授;世界卫生组织驻华代表处 Michael O’Leary 博士、Pillay Mukundan 博士、Sarah England 女士、吴岩玮女士、何静女士、张萍萍女士;加拿大驻华使馆 Felix Li 博士;澳 大利亚驻华使馆 Geoff Bowan 先生、蔡琳娜女士;美国疾病预防与控制中心的 Jeffrey McFarland 博士、 Alison Kelly 女士。对上述官员和学者的建设性意见,世行研究团队深 表感谢。 Elizabeth Goodrich 女士为报告的英文版提供了出色的、细致的编辑服务,使其更加 严谨及流畅

“科学发展观,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续。以人为本,就是要把人民的利益 作为一切工作的出发点和落脚点,不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展。” 中国共产党第17次全国代表大会 1. 简介 中国政府的“十二五规划(2011-2015)”更加重视人类发展,旨在实现包容、公平 的发展与增长(1)。 健康是人类发展的一项重要组成部分。不仅是因为健康让人们的生活更加美好,而且 健康长寿能够增强人们实现自身愿望的能力(2)。事实上,健康是一项基本人权(3)。 全人群的良好健康状况有助于提高劳动生产力,减少因疾病导致的经济损失,从而进一步 促进经济发展(4,5,6,7)。 过去三十年里,中国经济增长和发展成果令人艳羡,然而在人类发展方面却长期落后 于世界上经济最发达的一些国家。2010年,联合国开发署公布的中国的人类发展指数位 列世界第89位(8)。中国人健康调整期望寿命为66年,比二十国集团中的主要发达成 员国少10年(9)。倘若能明确影响全人群的重大卫生问题,加强政府领导及政策支持, 采取适当的干预措施,中国完全能够缩小与发达国家在人类发展方面的差距。 近几十年来,中国在传染病控制方面成绩斐然,这也为尽早、有效地着手应对慢性非 传染性疾病(以下简称慢病)营造和一个机遇。当今以及未来,影响中国人健康,导致其 过早死亡和残疾的首因是慢病。中国应当抓住时机,改善全体公民的健康,增进其福祉。 诚然,迎战慢病的挑战是艰巨的,但是通过缜密规划,中国将能够引领全球迎战慢病,从 而推动国家社会及经济发展。 2. 报告编写初衷 慢病已经成为中国的头号健康威胁。在每年约1030万各种因素导致的死亡中,慢病 所占比例超过80%(10)。此外,慢病在疾病负担中所占比重为68.6%(11)(图1)。 中国的主要慢病包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和肺癌。这些疾患构成慢病主 要负担,并且拥有一些相同的行为学及生物学危险因素。 由于慢病流行的可能性极高,且具有造成严重经济损失的巨大潜能,因此在2010年 和2011年,连续两年被全球经济论坛列为影响全球经济发展的主要风险之一(12)。为 此,全球经济论坛建议各国政府应制定切实有效的政策和国家规划,以应对这一经济和社 会发展风险。 1慢性非传染性疾病由一系列慢病构成,包括心血管疾病,癌症,慢性呼吸系统疾病,精神病和 糖尿病,其特点为潜伏期长,病程长,导致患者功能衰弱或丧失。 7

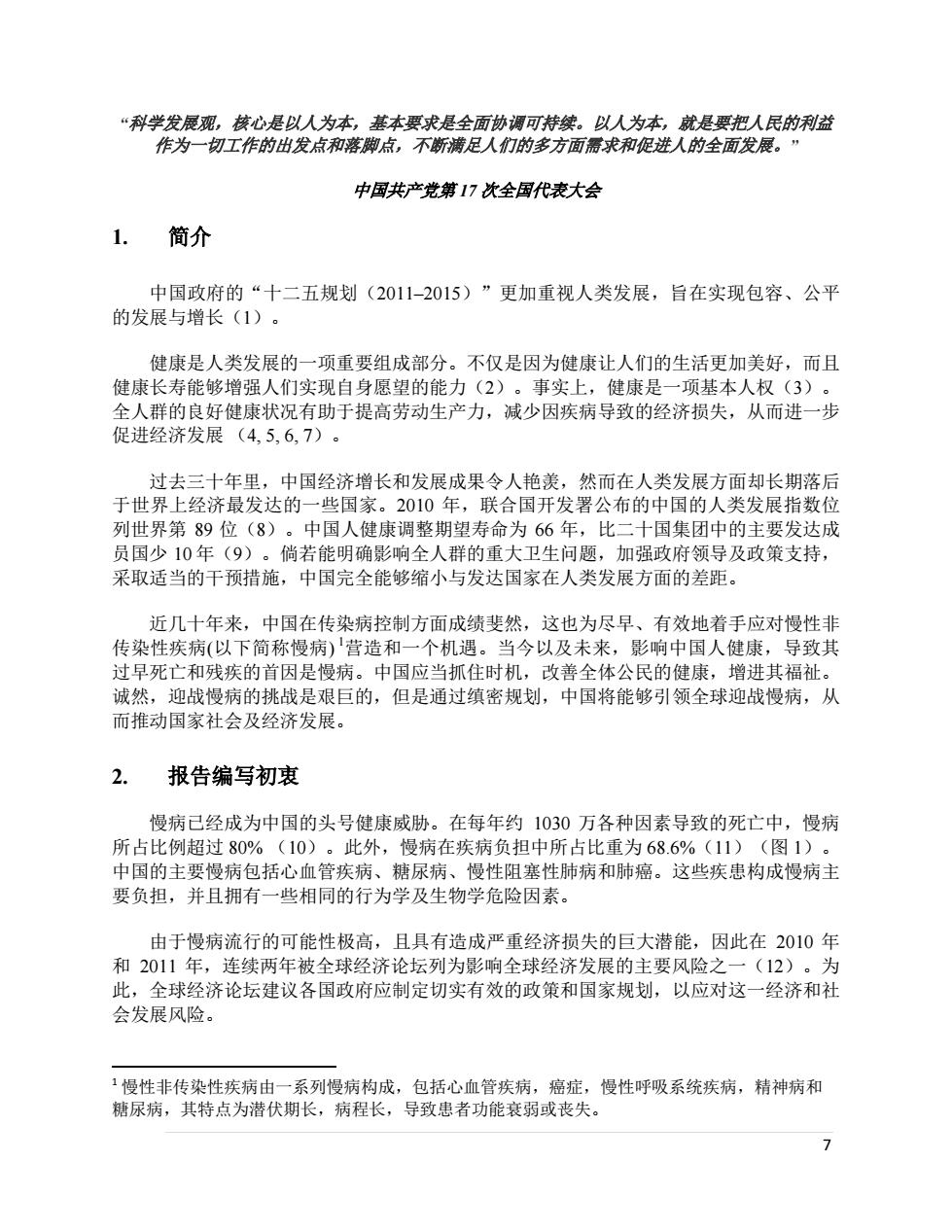

7 “科学发展观,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续。以人为本,就是要把人民的利益 作为一切工作的出发点和落脚点,不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展。” 中国共产党第 17 次全国代表大会 1. 简介 中国政府的“十二五规划(2011–2015)”更加重视人类发展,旨在实现包容、公平 的发展与增长(1)。 健康是人类发展的一项重要组成部分。不仅是因为健康让人们的生活更加美好,而且 健康长寿能够增强人们实现自身愿望的能力(2)。事实上,健康是一项基本人权(3)。 全人群的良好健康状况有助于提高劳动生产力,减少因疾病导致的经济损失,从而进一步 促进经济发展 (4, 5, 6, 7)。 过去三十年里,中国经济增长和发展成果令人艳羡,然而在人类发展方面却长期落后 于世界上经济最发达的一些国家。2010 年,联合国开发署公布的中国的人类发展指数位 列世界第 89 位(8)。中国人健康调整期望寿命为 66 年,比二十国集团中的主要发达成 员国少 10 年(9)。倘若能明确影响全人群的重大卫生问题,加强政府领导及政策支持, 采取适当的干预措施,中国完全能够缩小与发达国家在人类发展方面的差距。 近几十年来,中国在传染病控制方面成绩斐然,这也为尽早、有效地着手应对慢性非 传染性疾病(以下简称慢病) 1营造和一个机遇。当今以及未来,影响中国人健康,导致其 过早死亡和残疾的首因是慢病。中国应当抓住时机,改善全体公民的健康,增进其福祉。 诚然,迎战慢病的挑战是艰巨的,但是通过缜密规划,中国将能够引领全球迎战慢病,从 而推动国家社会及经济发展。 2. 报告编写初衷 慢病已经成为中国的头号健康威胁。在每年约 1030 万各种因素导致的死亡中,慢病 所占比例超过 80% (10)。此外,慢病在疾病负担中所占比重为 68.6%(11)(图 1)。 中国的主要慢病包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和肺癌。这些疾患构成慢病主 要负担,并且拥有一些相同的行为学及生物学危险因素。 由于慢病流行的可能性极高,且具有造成严重经济损失的巨大潜能,因此在 2010 年 和 2011 年,连续两年被全球经济论坛列为影响全球经济发展的主要风险之一(12)。为 此,全球经济论坛建议各国政府应制定切实有效的政策和国家规划,以应对这一经济和社 会发展风险。 1 慢性非传染性疾病由一系列慢病构成,包括心血管疾病,癌症,慢性呼吸系统疾病,精神病和 糖尿病,其特点为潜伏期长,病程长,导致患者功能衰弱或丧失

图1:中国疾病负担构成 ■传染病、产科疾病、围产期疾病 和营养不良 ■恶性肿瘤 1.40% 13.40% ■糖尿病和其他内分泌紊乱 3.30% 17.90% ■神经精神科疾忠 1.20% ■感觉器官疾病 3.10% 9.30% ■心血管系统疾病 7.60% ■呼吸系统疾病 2.10%■消化系统疾病 12.40% ■泌尿系统疾病 17.60% ■运动系统疾病 9.80% ■先天异常 ■伤害 资料来源:世界卫生组织,疾病负担研究,2009年。 在中国,慢病可能给国家及个人造成沉重的经济负担。但是,这种负担是可以避免 的。例如,2010至2040年间,如果每年能将心血管疾病死亡率降低1%,其产生的经济 价值相当于2010年国内经济生产总值的68%,或多达10.7万亿美金(按购买力平价计)。 相反,如果不能有效应对慢病,这些疾病势必将加剧可以预见的人口老龄化、劳动力人口 降低所造成的经济社会影响。而且,健康劳动力人口相对于患病的被扶养人群的比例降低 将增加经济发展减速、社会不稳定的风险。 本政策报告主要依据来自世界银行2009年至2010年间开展的一项关于中国慢病的研 究的成果,旨在提醒中国政府为什么必须高度重视慢病防治:结合中国国情,报告提出了 慢病防治的策略及有效应对措施以及在中、远期内,如何具体落实相关应对措施。本报告 的结论和建议有助于推动国内相关部门就慢病问题开展更广泛、更深层次的对话,从而制 定出有效应对日益增长的慢病负担的多部门甚至是全社会参与的策略:深化当前卫生体制 改革,使其更好地满足人们健康需求:实施“将健康融入所有政策”的战略和具体行动, 开创多部门应对慢病的局面,以实现“和谐”发展与增长的终极目标。 本政策报告将重点聚焦于一些主要慢病,包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病 (慢阻肺)、肺癌及其相关的危险因素。因为这些疾病在中国慢病总体负担中所占比重相对 较高,而且它们“共享”一些可修正的生物和行为危险因素,应对这些疾病及其危险因素 有很多相同的、成本效益高的干预措施。 8

8 图 1:中国疾病负担构成 资料来源:世界卫生组织,疾病负担研究,2009 年。 在中国,慢病可能给国家及个人造成沉重的经济负担。但是,这种负担是可以避免 的。例如,2010 至 2040 年间,如果每年能将心血管疾病死亡率降低 1%,其产生的经济 价值相当于 2010 年国内经济生产总值的 68%,或多达 10.7 万亿美金(按购买力平价计)。 相反,如果不能有效应对慢病,这些疾病势必将加剧可以预见的人口老龄化、劳动力人口 降低所造成的经济社会影响。而且,健康劳动力人口相对于患病的被扶养人群的比例降低 将增加经济发展减速、社会不稳定的风险。 本政策报告主要依据来自世界银行 2009 年至 2010 年间开展的一项关于中国慢病的研 究的成果,旨在提醒中国政府为什么必须高度重视慢病防治;结合中国国情,报告提出了 慢病防治的策略及有效应对措施以及在中、远期内,如何具体落实相关应对措施。本报告 的结论和建议有助于推动国内相关部门就慢病问题开展更广泛、更深层次的对话,从而制 定出有效应对日益增长的慢病负担的多部门甚至是全社会参与的策略:深化当前卫生体制 改革,使其更好地满足人们健康需求;实施“将健康融入所有政策”的战略和具体行动, 开创多部门应对慢病的局面,以实现“和谐”发展与增长的终极目标。 本政策报告将重点聚焦于一些主要慢病,包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病 (慢阻肺)、肺癌及其相关的危险因素。因为这些疾病在中国慢病总体负担中所占比重相对 较高,而且它们“共享”一些可修正的生物和行为危险因素,应对这些疾病及其危险因素 有很多相同的、成本效益高的干预措施。 17.90% 9.30% 2.10% 17.60% 9.80% 12.40% 7.60% 3.10% 1.20% 3.30% 1.40% 13.40% 传染病、产科疾病、围产期疾病 和营养不良 恶性肿瘤 糖尿病和其他内分泌紊乱 神经精神科疾患 感觉器官疾病 心血管系统疾病 呼吸系统疾病 消化系统疾病 泌尿系统疾病 运动系统疾病 先天异常 伤害

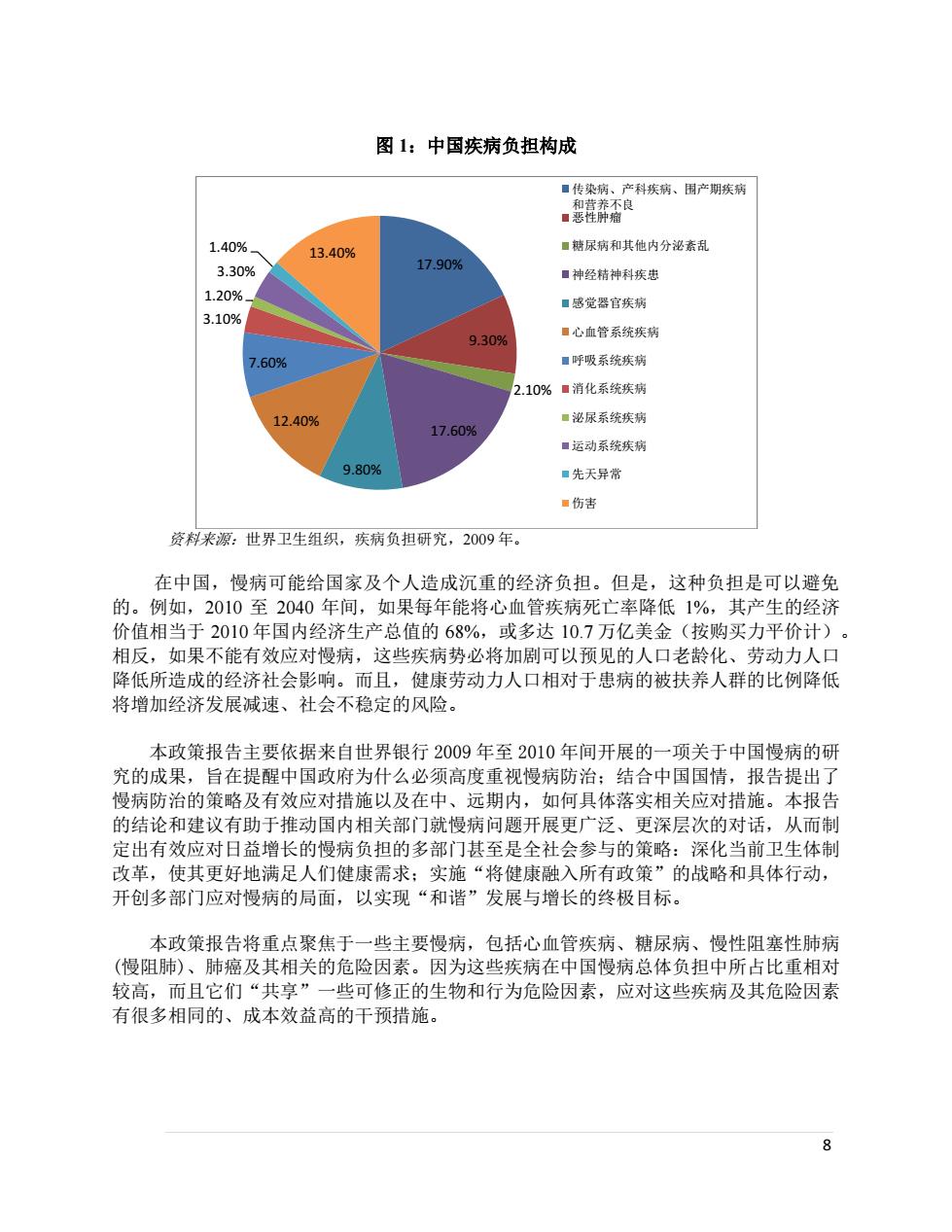

3. 2010至2030中国慢病流行将不断加剧 3.1 患有至少一种慢病的人数将剧增 在未来20年里,40岁以上的人群中,慢病患者(心血管疾病[心梗和中风]、慢阻肺、 糖尿病以及肺癌)人数将增长两倍,甚至三倍。慢病的快速增长主要集中在未来10年 (见图2)。糖尿病患者将成为上述四种疾病中患者人数最多的群体。而肺癌病人数将增加 5倍。 图2:预测慢病患者人数(40岁以上人群) 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 20102012201420162018202020222024202620282030 Total MI Pop -Total Stroke Pop -Total COPD Pop -Total Lung Ca Pop -Total DM Pop 预测慢病患者人数 2010 2020 2030 心梗 8,101,001 16,081,550 22,630,244 中风 8235,812 21,356,978 31.773456 慢阻肺 25,658,483 42.527.240 55,174,104 肺癌 1.412.492 4.621.900 7391.326 糖尿病 36,156.177 52.118.810 64.288.828 总数 79,563,965 136,706,478 181,257,958 资料来源:中国营养与卫生调查,2002,中国国家慢性非传染性疾病危险因素监测2007。 3.2 馒病主要负担由患病造成,且约50%的慢病负担发生在65岁以下人口 2010年到2030年,四种影响健康主要因素-心梗,中风,糖尿病和慢阻肺-的负担 (生命年损失)预计将增长近50%。所有慢病负担中,心血管疾病(心梗和中风)比重将 超过50%(见图3)。中风对个体的健康和生活造成的危害最大(图4)。这些主要慢病导 致的死亡所造成的负担将增长80%以上(图4)。比照图3和图4,不难发现“患慢病”, 而非慢病导致的死亡,“贡献”了慢病总体负担的90%以上。此外,约有一半慢病负担 发生在65岁以下的人群。慢病不断增长的趋势对中国不利,意味着在未来数年,慢病所 导致的健康损失、伤残将显著增加,医疗卫生系统的负担将日期严重。 9

9 3. 2010 至 2030 中国慢病流行将不断加剧 3.1 患有至少一种慢病的人数将剧增 在未来 20 年里,40 岁以上的人群中,慢病患者 (心血管疾病[心梗和中风]、慢阻肺、 糖尿病以及肺癌)人数将增长两倍,甚至三倍。慢病的快速增长主要集中在未来 10 年 (见图 2)。糖尿病患者将成为上述四种疾病中患者人数最多的群体。而肺癌病人数将增加 5 倍。 图 2:预测慢病患者人数(40 岁以上人群) 预测慢病患者人数 2010 2020 2030 心梗 8,101,001 16,081,550 22,630,244 中风 8,235,812 21,356,978 31,773,456 慢阻肺 25,658,483 42,527,240 55,174,104 肺癌 1,412,492 4,621,900 7,391,326 糖尿病 36,156,177 52,118,810 64,288,828 总数 79,563,965 136,706,478 181,257,958 资料来源:中国营养与卫生调查,2002,中国国家慢性非传染性疾病危险因素监测 2007。 3.2 慢病主要负担由患病造成,且约 50%的慢病负担发生在 65 岁以下人口 2010 年到 2030 年,四种影响健康主要因素 – 心梗,中风,糖尿病和慢阻肺 – 的负担 (生命年损失)预计将增长近 50%。所有慢病负担中,心血管疾病 (心梗和中风) 比重将 超过 50% (见图 3)。中风对个体的健康和生活造成的危害最大(图 4)。这些主要慢病导 致的死亡所造成的负担将增长 80%以上 (图 4)。比照图 3 和图 4,不难发现“患慢病”, 而非慢病导致的死亡,“贡献”了慢病总体负担的 90%以上。此外,约有一半慢病负担 发生在 65 岁以下的人群。慢病不断增长的趋势对中国不利,意味着在未来数年,慢病所 导致的健康损失、伤残将显著增加,医疗卫生系统的负担将日期严重。 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Total MI Pop Total Stroke Pop Total COPD Pop Total Lung Ca Pop Total DM Pop