实习二生长发育的评价方法 为了对个体或群体儿童少年的生长发育进行评价,应首先选好适用的“标 准”。这些“标准”是通过有代表性的大样本横断面调查资料,按城乡、性别、 年龄进行分组整理。对正态或近似正态分布资料可计算平均值、标准差、变异系 数等:对非正态分布资料需计算百分位数。还可根据需要计算各种指数、年增加 百分率和相关、回归等,制成各种标准评价表、图供有关部门应用。 一、个体发育的评价 对个体儿童少年的生长发育评价内容包括发育水平、发育速度(包括趋势) 和各种指标间的相互关系,以及营养状态等方面。 (一)等级评价法 等级评价法主要应用于评价个体的生长发育水平。等级标准的制定可利用均 值±标准差和百分位数等两种方法,划分成五个等级(表实习2-1)。 表实习2-2和表实习2-3是利用全国汉族城市男生身高发育统计结果,分别 利用均值±标准差和百分位数法制定的年龄和身高“标准”。表实习2-2的(1)、 (2)栏提供的数据,是划分6~17岁男生五等级身高评定标准的依据。 评价方法设某7岁男孩身高实测值为132.5cm,处于等级标准>X+S~ X+2S(即>130cm~135.97cm)范围内,属中上等水平。如利用百分位数法, 则根据表实习2-3,该男孩实测身高值处于P5~P范围内,仍属于中上等水平。 表实习2一1生长发育五等级划分 等级 均值标准差法 百分数法 上等 >X+2S >P97 中上等 X +S~x +2s >P75 中等 X±S P25P75 中下等 <X-S~X -2S <P25 下等 <X-2S <P3 *也可按>P9o为上等:<P10为下等分类。 第1页共10页

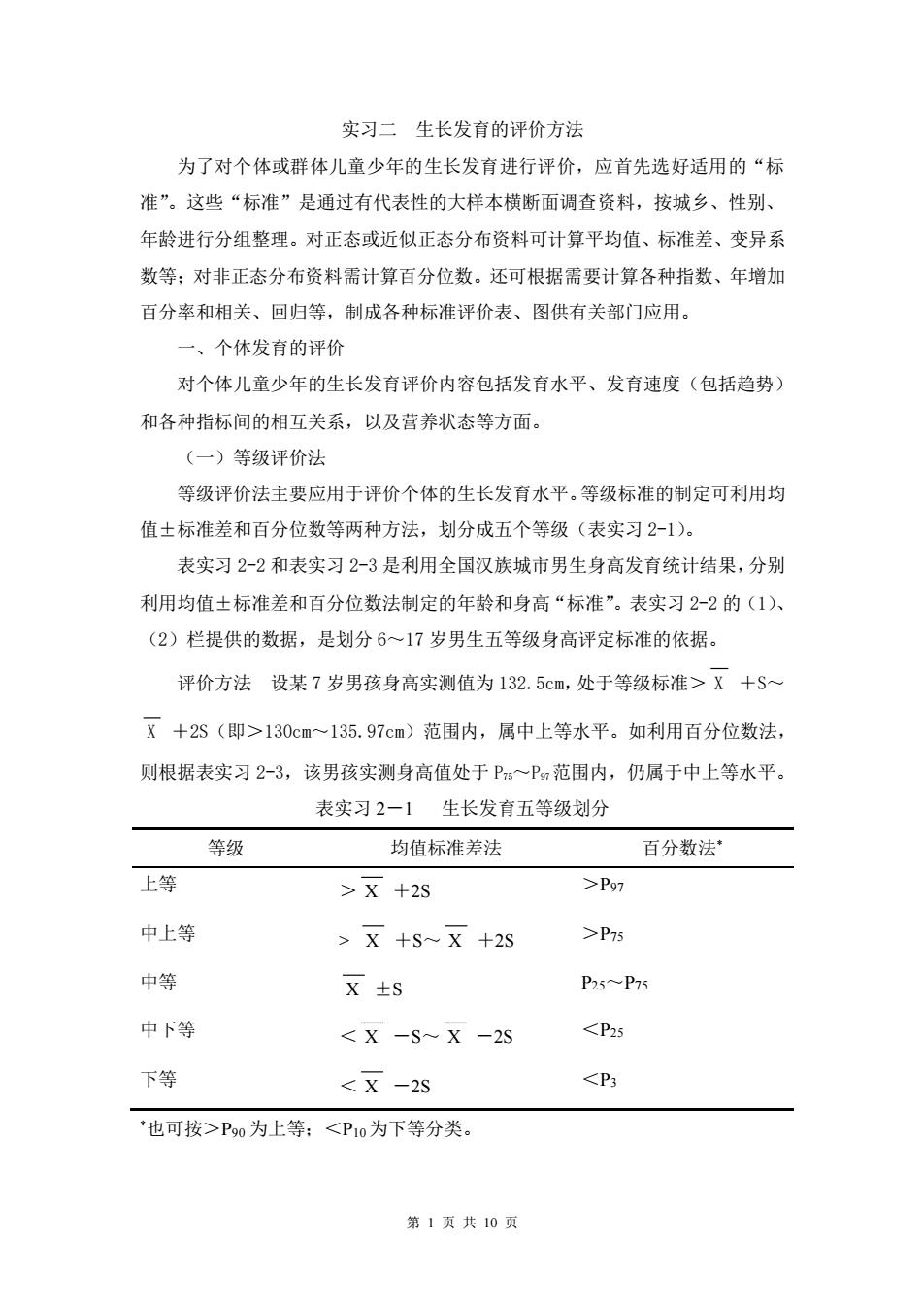

第 1 页 共 10 页 实习二 生长发育的评价方法 为了对个体或群体儿童少年的生长发育进行评价,应首先选好适用的“标 准”。这些“标准”是通过有代表性的大样本横断面调查资料,按城乡、性别、 年龄进行分组整理。对正态或近似正态分布资料可计算平均值、标准差、变异系 数等;对非正态分布资料需计算百分位数。还可根据需要计算各种指数、年增加 百分率和相关、回归等,制成各种标准评价表、图供有关部门应用。 一、个体发育的评价 对个体儿童少年的生长发育评价内容包括发育水平、发育速度(包括趋势) 和各种指标间的相互关系,以及营养状态等方面。 (一)等级评价法 等级评价法主要应用于评价个体的生长发育水平。等级标准的制定可利用均 值±标准差和百分位数等两种方法,划分成五个等级(表实习 2-1)。 表实习 2-2 和表实习 2-3 是利用全国汉族城市男生身高发育统计结果,分别 利用均值±标准差和百分位数法制定的年龄和身高“标准”。表实习 2-2 的(1)、 (2)栏提供的数据,是划分 6~17 岁男生五等级身高评定标准的依据。 评价方法 设某 7 岁男孩身高实测值为 132.5cm,处于等级标准> X +S~ X +2S(即>130cm~135.97cm)范围内,属中上等水平。如利用百分位数法, 则根据表实习 2-3,该男孩实测身高值处于 P75~P97范围内,仍属于中上等水平。 表实习 2-1 生长发育五等级划分 等级 均值标准差法 百分数法* 上等 > X +2S >P97 中上等 > X +S~ X +2S >P75 中等 X ±S P25~P75 中下等 < X -S~ X -2S <P25 下等 < X -2S <P3 *也可按>P90 为上等;<P10为下等分类

表实习2一22000年中国汉族城市6~17岁男学生身高增加情况 标准差 年增加值 年龄 均值(cm) 年增加率(%)修正值(%) (cm) (cm) (岁) (1) (4) (5) (2) (3) 6 119.96 5.4 4.29 3.58 7 124.25 5.86 5.56 4.47 4.04 8 129.81 5.95 4.73 3.64 3.93 9 134.54 6.33 5.35 3.98 3.85 10~ 139.89 6.57 5.29 3.78 3.95 11~ 145.18 7.22 6.16 4.24 4.4 12 151.34 8.6 8.06 5.33 4.57 13~ 159.40 8.75 5.38 3.38 3.61 14 164.78 7.74 3.86 2.34 2.32 15 168.64 6.72 2.04 1.21 1.31 16~ 170.68 6.28 0.79 0.46 17 171.47 6.11 (据2000年中国学生体质与健康调研报告,2002) (二)曲线图法 曲线图法根据离差法或百分位数法原理,将某地不同性别各年龄组儿童少年 某发育指标的数值在坐标纸上制成发育曲线图,作为评价儿童少年发育的标准。 1.标准曲线图制作根据表实习2-2的(1)、(2)提供的各年龄男生身高均 值和±S、±2S绘制标准曲线图。在算术坐标纸上以年龄为横坐标(可精确到月)、 身高(℃m)为纵坐标,先描出年龄均值的连线:然后在各年龄身高均值(Ⅹ) 纵坐标方向,分别利用小分规准确向上、下量取±1、±2个标准差(S)的格子 数,将各年龄的1S、2S各点连成线,即构成X+2S、X+1S、X、X- 第2页共10页

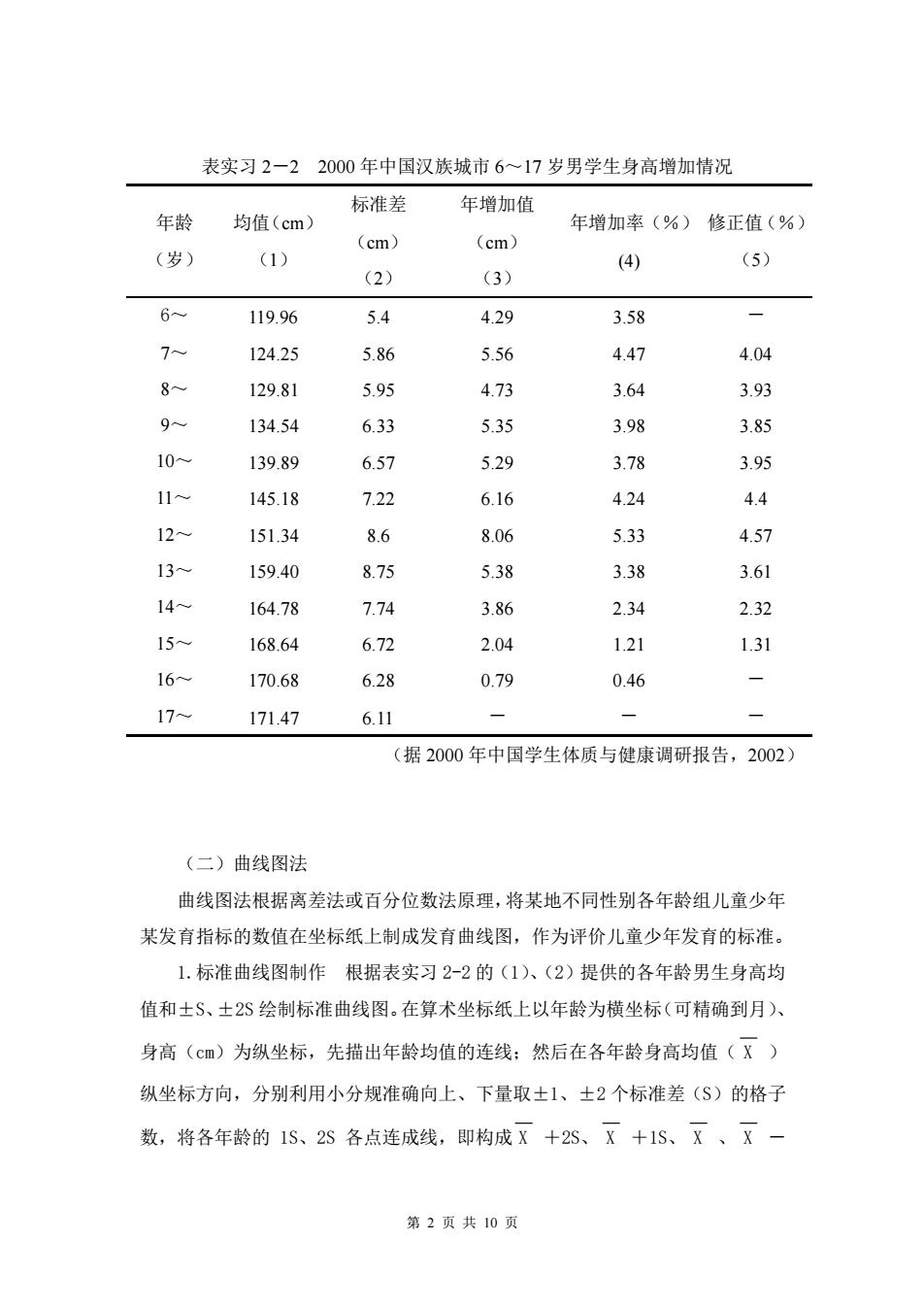

第 2 页 共 10 页 表实习 2-2 2000 年中国汉族城市 6~17 岁男学生身高增加情况 年龄 (岁) 均值(cm) (1) 标准差 (cm) (2) 年增加值 (cm) (3) 年增加率(%) (4) 修正值(%) (5) 6~ 119.96 5.4 4.29 3.58 - 7~ 124.25 5.86 5.56 4.47 4.04 8~ 129.81 5.95 4.73 3.64 3.93 9~ 134.54 6.33 5.35 3.98 3.85 10~ 139.89 6.57 5.29 3.78 3.95 11~ 145.18 7.22 6.16 4.24 4.4 12~ 151.34 8.6 8.06 5.33 4.57 13~ 159.40 8.75 5.38 3.38 3.61 14~ 164.78 7.74 3.86 2.34 2.32 15~ 168.64 6.72 2.04 1.21 1.31 16~ 170.68 6.28 0.79 0.46 - 17~ 171.47 6.11 - - - (据 2000 年中国学生体质与健康调研报告,2002) (二)曲线图法 曲线图法根据离差法或百分位数法原理,将某地不同性别各年龄组儿童少年 某发育指标的数值在坐标纸上制成发育曲线图,作为评价儿童少年发育的标准。 1.标准曲线图制作 根据表实习 2-2 的(1)、(2)提供的各年龄男生身高均 值和±S、±2S 绘制标准曲线图。在算术坐标纸上以年龄为横坐标(可精确到月)、 身高(cm)为纵坐标,先描出年龄均值的连线;然后在各年龄身高均值( X ) 纵坐标方向,分别利用小分规准确向上、下量取±1、±2 个标准差(S)的格子 数,将各年龄的 1S、2S 各点连成线,即构成 X +2S、 X +1S、 X 、 X -

1S、X一2S等组成的“五线图”。最后标明纵、横坐标的含义和单位、图例和 名称,作图应严格按统计学规范要求。 同理,分别依据表2-3提供的数值,以年龄为横坐标、身高为纵坐标,分别 制成由各年龄P3、Ps、P0、P5、P身高值组成的“百分位数曲线图”。注意 在将各点连成线时,应按统计学要求修匀。其它指标,如体重、胸围、坐高等, 均可采用上述方法绘制两种标准曲线图。 表实习2一32000年中国汉族城市6~22岁男学生身高百分位数值 百分位数(cm) 年龄(岁) P3 P25 P50 P75 P97 6 110.2 116.5 119.9 123.4 130.4 7 113.4 120.2 124.2 128.0 135.7 8~ 118.9 125.6 129.8 133.7 141.3 9 123.0 130.3 134.3 138.6 146.6 10~ 128.0 135.5 139.6 144.1 152.4 11 131.8 140.2 145.0 149.8 159.4 12~ 136.3 145.3 151.0 157.1 168.3 13 142.3 153.3 159.9 165.8 174.7 14 149.0 160.0 165.3 170.1 178.4 15 155.8 164.3 168.6 173.0 181.4 16 159.0 166.5 170.6 174.8 182.8 17~ 160.4 167.5 171.5 175.5 183.4 18 159.9 167.4 171.2 175.5 183.3 19 160.1 167.2 171.3 175.3 182.0 20 160.2 167.2 170.5 174.4 182.2 21~ 160.0 166.4 170.6 175.0 183.0 22~ 159.5 166.6 170.5 174.4 182.5 (据2000年中国学生体质与健康调研报告,2002) 2评价方法进行评价时,先利用坐标定位方法,把被评价者的某发育指标 第3页共10页

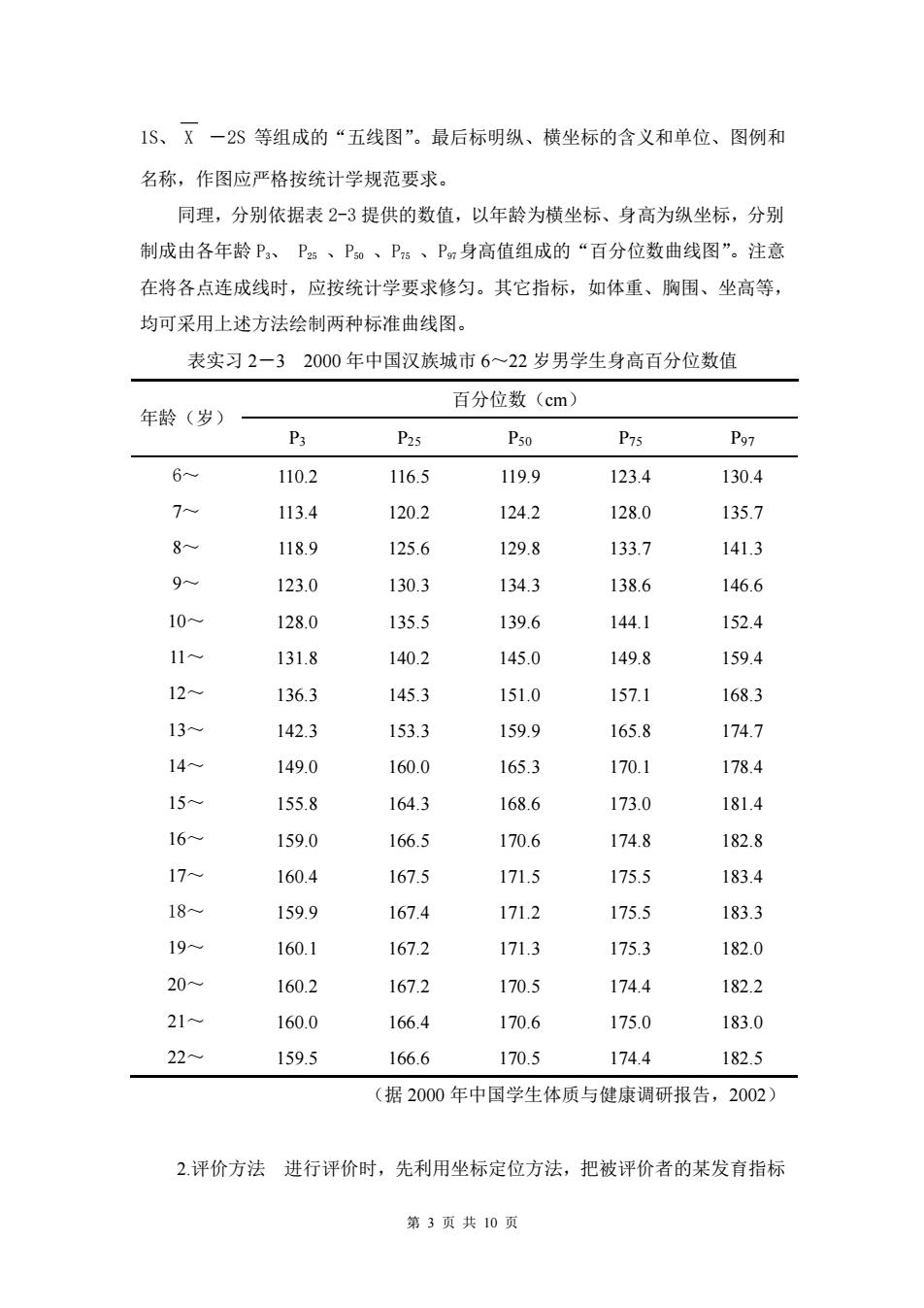

第 3 页 共 10 页 1S、 X -2S 等组成的“五线图”。最后标明纵、横坐标的含义和单位、图例和 名称,作图应严格按统计学规范要求。 同理,分别依据表 2-3 提供的数值,以年龄为横坐标、身高为纵坐标,分别 制成由各年龄 P3、 P25 、P50 、P75 、P97身高值组成的“百分位数曲线图”。注意 在将各点连成线时,应按统计学要求修匀。其它指标,如体重、胸围、坐高等, 均可采用上述方法绘制两种标准曲线图。 表实习 2-3 2000 年中国汉族城市 6~22 岁男学生身高百分位数值 年龄(岁) 百分位数(cm) P3 P25 P50 P75 P97 6~ 110.2 116.5 119.9 123.4 130.4 7~ 113.4 120.2 124.2 128.0 135.7 8~ 118.9 125.6 129.8 133.7 141.3 9~ 123.0 130.3 134.3 138.6 146.6 10~ 128.0 135.5 139.6 144.1 152.4 11~ 131.8 140.2 145.0 149.8 159.4 12~ 136.3 145.3 151.0 157.1 168.3 13~ 142.3 153.3 159.9 165.8 174.7 14~ 149.0 160.0 165.3 170.1 178.4 15~ 155.8 164.3 168.6 173.0 181.4 16~ 159.0 166.5 170.6 174.8 182.8 17~ 160.4 167.5 171.5 175.5 183.4 18~ 159.9 167.4 171.2 175.5 183.3 19~ 160.1 167.2 171.3 175.3 182.0 20~ 160.2 167.2 170.5 174.4 182.2 21~ 160.0 166.4 170.6 175.0 183.0 22~ 159.5 166.6 170.5 174.4 182.5 (据 2000 年中国学生体质与健康调研报告,2002) 2.评价方法 进行评价时,先利用坐标定位方法,把被评价者的某发育指标

实测值标绘在同指标、同性别、同年龄标准曲线图上,可直观评价出该个体值所 处的发育等级:若将个体某发育指标逐年测量值在同一标准曲线图(五线图)或 百分位数曲线图上,还可评价其发育的动态水平和趋势。 实习时,先利用表实习2-2和表实习2-3所提供的数据,绘制均值±标准差 曲线图和百分位数标准曲线图各一张。再利用表实习2-4提供的某男生身高测量 值,评价逐年发育等级、发育速度,并作动态分析。 表实习2-4某男孩7~12岁期间的发育资料 年龄(岁) 指标 7 8 9 10 11 12 身高(cm) 120.1 124.2 129.1 133.8 138.5 142.0 体重(kg) 21.2 22.6 24.7 27.3 29.8 32.0 胸围(cm) 57.5 58.5 60.5 62.5 64.5 65.9 坐高(cm) 67.0 68.0 70.5 72.4 74.6 70.0 (三)年增加率 根据个体逐年测量值,计算各指标的年增加值和年增加百分率,观察其自身 的增长速度及逐年变动规律。同时可与同性别、同年龄的“标准”年增加值和年 增加百分率进行比较,评价其该项指标的生长速度及其动态趋势。 实习时,根据表实习2一4提供的生长发育资料计算年增加值和增加百分率。 “标准”年增加值和增加百分率计算如表实习2一2,计算公式见第三章第二节 的V:(%)计算公式。注意H:和H+的测量时间应相隔一年。修正值百分率计 算方法可用二项二次平均法,公式如下: (a+b)÷2+(b+c)÷2 a+2b+c V= 2 式中:b为修正值年龄组年增加百分率值;a、c分别为b上下相邻两个年龄组的 年增加百分率值。 例:8岁男孩身高年增加率修正值百分数为(4.47+2×3.64+3.98)/4=3.93。 经二项二次平均法处理后,原各年龄组因数值高低不齐而看不出的趋势表现 变得清晰。由于计算每年龄组的年增加百分率修正值时要应用其上下相邻两年龄 第4页共10页

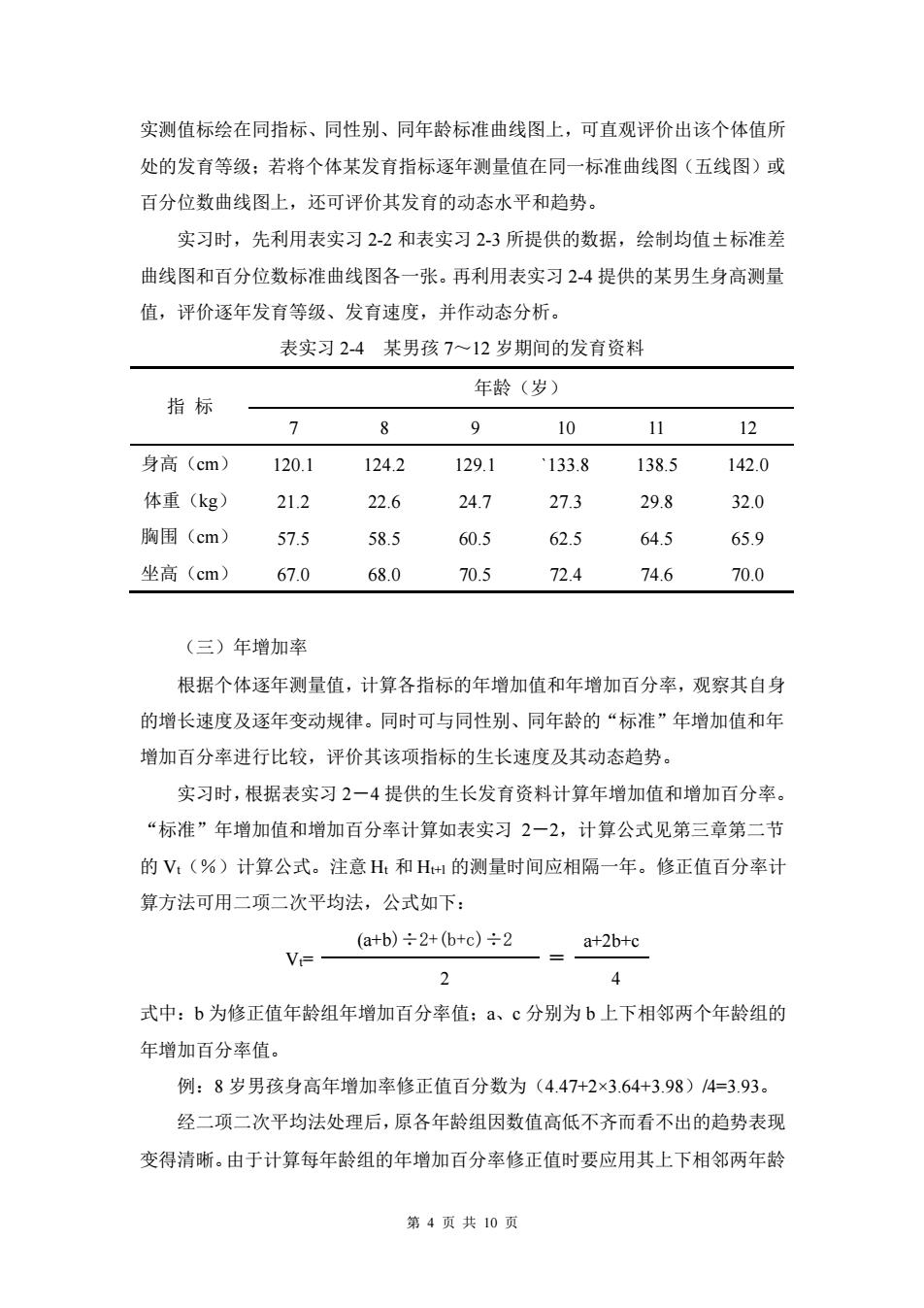

第 4 页 共 10 页 实测值标绘在同指标、同性别、同年龄标准曲线图上,可直观评价出该个体值所 处的发育等级;若将个体某发育指标逐年测量值在同一标准曲线图(五线图)或 百分位数曲线图上,还可评价其发育的动态水平和趋势。 实习时,先利用表实习 2-2 和表实习 2-3 所提供的数据,绘制均值±标准差 曲线图和百分位数标准曲线图各一张。再利用表实习 2-4 提供的某男生身高测量 值,评价逐年发育等级、发育速度,并作动态分析。 表实习 2-4 某男孩 7~12 岁期间的发育资料 指 标 年龄(岁) 7 8 9 10 11 12 身高(cm) 120.1 124.2 129.1 `133.8 138.5 142.0 体重(kg) 21.2 22.6 24.7 27.3 29.8 32.0 胸围(cm) 57.5 58.5 60.5 62.5 64.5 65.9 坐高(cm) 67.0 68.0 70.5 72.4 74.6 70.0 (三)年增加率 根据个体逐年测量值,计算各指标的年增加值和年增加百分率,观察其自身 的增长速度及逐年变动规律。同时可与同性别、同年龄的“标准”年增加值和年 增加百分率进行比较,评价其该项指标的生长速度及其动态趋势。 实习时,根据表实习 2-4 提供的生长发育资料计算年增加值和增加百分率。 “标准”年增加值和增加百分率计算如表实习 2-2,计算公式见第三章第二节 的 Vt(%)计算公式。注意 Ht 和 Ht+1 的测量时间应相隔一年。修正值百分率计 算方法可用二项二次平均法,公式如下: Vt= (a+b)÷2+(b+c)÷2 = a+2b+c 2 4 式中:b 为修正值年龄组年增加百分率值;a、c 分别为 b 上下相邻两个年龄组的 年增加百分率值。 例:8 岁男孩身高年增加率修正值百分数为(4.47+2×3.64+3.98)/4=3.93。 经二项二次平均法处理后,原各年龄组因数值高低不齐而看不出的趋势表现 变得清晰。由于计算每年龄组的年增加百分率修正值时要应用其上下相邻两年龄

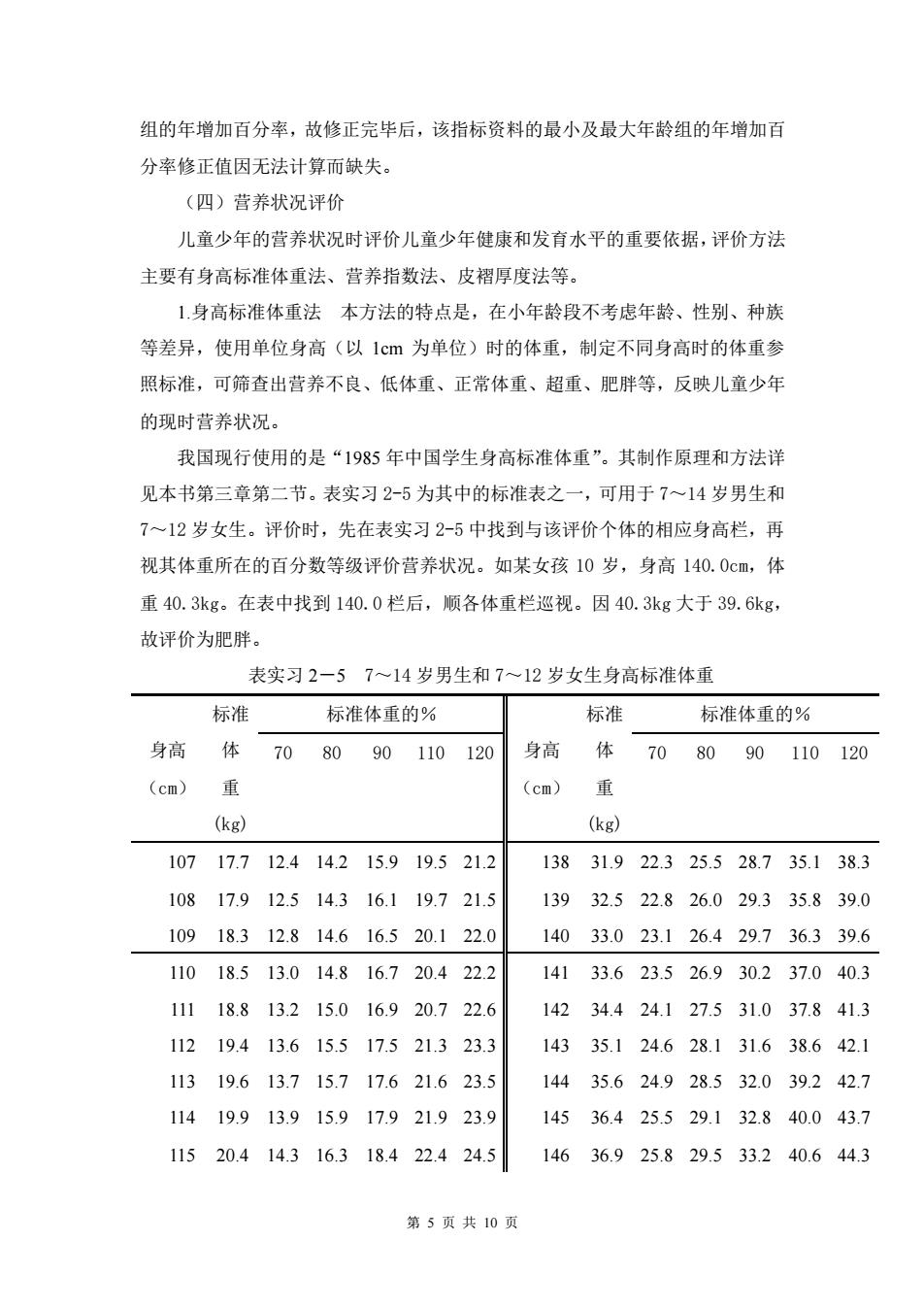

组的年增加百分率,故修正完毕后,该指标资料的最小及最大年龄组的年增加百 分率修正值因无法计算而缺失。 (四)营养状况评价 儿童少年的营养状况时评价儿童少年健康和发育水平的重要依据,评价方法 主要有身高标准体重法、营养指数法、皮褶厚度法等。 1身高标准体重法本方法的特点是,在小年龄段不考虑年龄、性别、种族 等差异,使用单位身高(以1cm为单位)时的体重,制定不同身高时的体重参 照标准,可筛查出营养不良、低体重、正常体重、超重、肥胖等,反映儿童少年 的现时营养状况。 我国现行使用的是“1985年中国学生身高标准体重”。其制作原理和方法详 见本书第三章第二节。表实习2-5为其中的标准表之一,可用于7~14岁男生和 7~12岁女生。评价时,先在表实习2-5中找到与该评价个体的相应身高栏,再 视其体重所在的百分数等级评价营养状况。如某女孩10岁,身高140.0cm,体 重40.3kg。在表中找到140.0栏后,顺各体重栏巡视。因40.3kg大于39.6kg, 故评价为肥胖。 表实习2-5 7~14岁男生和7~12岁女生身高标准体重 标准 标准体重的% 标准 标准体重的% 身高 体 70 80 90 110 120 身高 体 70 80 90 110 120 (cm) 重 (cm) 重 (kg) (kg) 107 17.712.4 14.2 15.9 19.521.2 138 31.9 22.325.528.7 35.138.3 10817.912.514.316.119.721.5 139 32.522.826.029.335.839.0 10918.312.814.616.520.122.0 140 33.023.126.429.736.339.6 11018.513.014.8 16.720.4 22.2 141 33.623.526.930.237.040.3 11118.813.215.016.920.722.6 142 34.424.127.531.037.841.3 11219.413.615.517.521.323.3 143 35.124.628.131.638.642.1 11319.613.715.717.621.623.5 14435.624.928.532.039.242.7 11419.913.915.917.921.923.9 14536.425.529.132.840.043.7 11520.414.316.318.422.424.5 14636.925.829.533.240.644.3 第5页共10页

第 5 页 共 10 页 组的年增加百分率,故修正完毕后,该指标资料的最小及最大年龄组的年增加百 分率修正值因无法计算而缺失。 (四)营养状况评价 儿童少年的营养状况时评价儿童少年健康和发育水平的重要依据,评价方法 主要有身高标准体重法、营养指数法、皮褶厚度法等。 1.身高标准体重法 本方法的特点是,在小年龄段不考虑年龄、性别、种族 等差异,使用单位身高(以 1cm 为单位)时的体重,制定不同身高时的体重参 照标准,可筛查出营养不良、低体重、正常体重、超重、肥胖等,反映儿童少年 的现时营养状况。 我国现行使用的是“1985 年中国学生身高标准体重”。其制作原理和方法详 见本书第三章第二节。表实习 2-5 为其中的标准表之一,可用于 7~14 岁男生和 7~12 岁女生。评价时,先在表实习 2-5 中找到与该评价个体的相应身高栏,再 视其体重所在的百分数等级评价营养状况。如某女孩 10 岁,身高 140.0cm,体 重 40.3kg。在表中找到 140.0 栏后,顺各体重栏巡视。因 40.3kg 大于 39.6kg, 故评价为肥胖。 表实习 2-5 7~14 岁男生和 7~12 岁女生身高标准体重 身高 (cm) 标准 体 重 (kg) 标准体重的% 身高 (cm) 标准 体 重 (kg) 标准体重的% 70 80 90 110 120 70 80 90 110 120 107 17.7 12.4 14.2 15.9 19.5 21.2 138 31.9 22.3 25.5 28.7 35.1 38.3 108 17.9 12.5 14.3 16.1 19.7 21.5 139 32.5 22.8 26.0 29.3 35.8 39.0 109 18.3 12.8 14.6 16.5 20.1 22.0 140 33.0 23.1 26.4 29.7 36.3 39.6 110 18.5 13.0 14.8 16.7 20.4 22.2 141 33.6 23.5 26.9 30.2 37.0 40.3 111 18.8 13.2 15.0 16.9 20.7 22.6 142 34.4 24.1 27.5 31.0 37.8 41.3 112 19.4 13.6 15.5 17.5 21.3 23.3 143 35.1 24.6 28.1 31.6 38.6 42.1 113 19.6 13.7 15.7 17.6 21.6 23.5 144 35.6 24.9 28.5 32.0 39.2 42.7 114 19.9 13.9 15.9 17.9 21.9 23.9 145 36.4 25.5 29.1 32.8 40.0 43.7 115 20.4 14.3 16.3 18.4 22.4 24.5 146 36.9 25.8 29.5 33.2 40.6 44.3