CMOS运放的设计和几何规划优化方法研究 并且,因为第二极点 →8=02×CL=2r×3×40×10°×3×10=2.26×10 85.4,各个管的L都取最小值0.84, 所以得到W6=68.3u。 (3).由失调电压的要求,根据M6管的大小和流过它们的电流大小关系确定M3, M4管的大小 L =13.25→W,=W,=10.64 3.4 (4).确定M5,M7 由输出的动态范围要求,当输出电压从0V变化到4.5V,应保证M5,M7两管始终处 于饱和区,所以这两个管的有效电压都设置为0.5V。 a2W.6 ((2)2)h=,- (5).偏置部分与频率补偿部分的设计 2 2.3 Wg=W,=1.854 偏置部分采用的是带一级cascode的widlar电流镜,且M1l,M13同时为M14提供栅 极的电压偏置。因为两个支路的电流相等均为10u,由第二章中的理论推导可得,M12管的 宽长比应取为M13管宽长比的4倍,Rb的值应取为1/g13。所以应该先确定M13管的大小。 因为由Cc的密勒补偿作用,同时产生一个离原点较近的零点,且位于右半平面。由于 各极点在左半平面,在右半平面的零点贡献了更大的相移,因此使相位交点向原点移动。而 且,从波特近似中可知,这零点减缓了幅值的下降,因而使增益交点外推,更远离原点。结 果大大降低了稳定性。电路中是通过引入工作在线形区的M14来消除此零点的相移。将此 零点移到左半平面,且使其值等于第一个非主极点的值,以便消除第一个非主极点对相位的 影响。 11

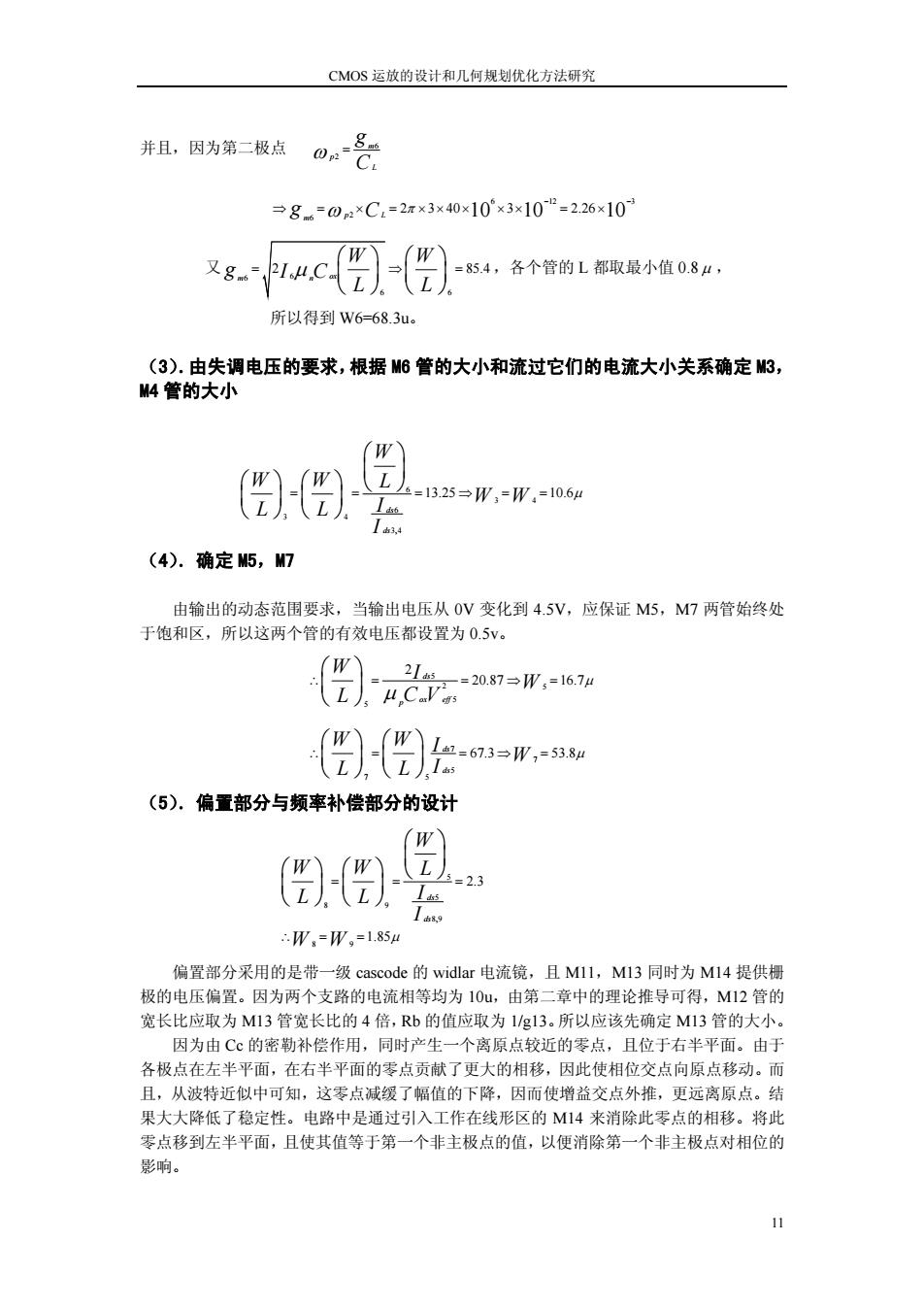

CMOS 运放的设计和几何规划优化方法研究 并且,因为第二极点 6 2 m p L g C ω = 6 12 2 6 g m ω p L C 2 3 π 40 10 3 10 2.26 10 − −3 ⇒ = × = × × × × × = × 又 6 6 6 6 2 85.4 m n ox W W g I C L L = µ ⇒ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ = ,各个管的 L 都取最小值 0.8 µ , 所以得到 W6=68.3u。 (3).由失调电压的要求,根据 M6 管的大小和流过它们的电流大小关系确定 M3, M4 管的大小 6 3 4 6 3 4 3,4 13.25 10.6 ds ds W W W L W W L L I I = = = ⇒ = = µ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (4).确定 M5,M7 由输出的动态范围要求,当输出电压从 0V 变化到 4.5V,应保证 M5,M7 两管始终处 于饱和区,所以这两个管的有效电压都设置为 0.5v。 5 2 5 5 5 2 20.87 16.7 ds ox eff p W I W L C V µ µ ∴ = = ⇒ = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 7 7 5 7 5 67.3 53.8 ds ds W W I W L L I ∴ = = ⇒ = µ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (5).偏置部分与频率补偿部分的设计 5 5 8 9 8,9 8 9 2.3 1.85 ds ds W W W L L L I I W W µ = = = ∴ = = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 偏置部分采用的是带一级 cascode 的 widlar 电流镜,且 M11,M13 同时为 M14 提供栅 极的电压偏置。因为两个支路的电流相等均为 10u,由第二章中的理论推导可得,M12 管的 宽长比应取为 M13 管宽长比的 4 倍,Rb 的值应取为 1/g13。所以应该先确定 M13 管的大小。 因为由 Cc 的密勒补偿作用,同时产生一个离原点较近的零点,且位于右半平面。由于 各极点在左半平面,在右半平面的零点贡献了更大的相移,因此使相位交点向原点移动。而 且,从波特近似中可知,这零点减缓了幅值的下降,因而使增益交点外推,更远离原点。结 果大大降低了稳定性。电路中是通过引入工作在线形区的 M14 来消除此零点的相移。将此 零点移到左半平面,且使其值等于第一个非主极点的值,以便消除第一个非主极点对相位的 影响。 11

CMOS运放的设计和几何规划优化方法研究 1 1 0 =86 Ceg-R) Ceg-R)C. →C+Cs CC86 电路中如果选择合适的M13管的宽长比,使Vs=V。6,则Vu=Vs。由于 -ac)r-dRac-)@auVm时 W ∴Rma=8 m W W 当零点与极点抵消时,有8m17 所以可以得到M14管的宽长比 c W 上达推导的前提是Vam-Vam,一乙, W L-2.9 →W.=2.354 取M11,M10两个管的大小与M13管相同,则 →W。=Wn=2.35h ∴.W2=4Wg=9.44 R= =12.9K bi-uc) CG (Cc取为1.5pf) =29 →W4=234 9

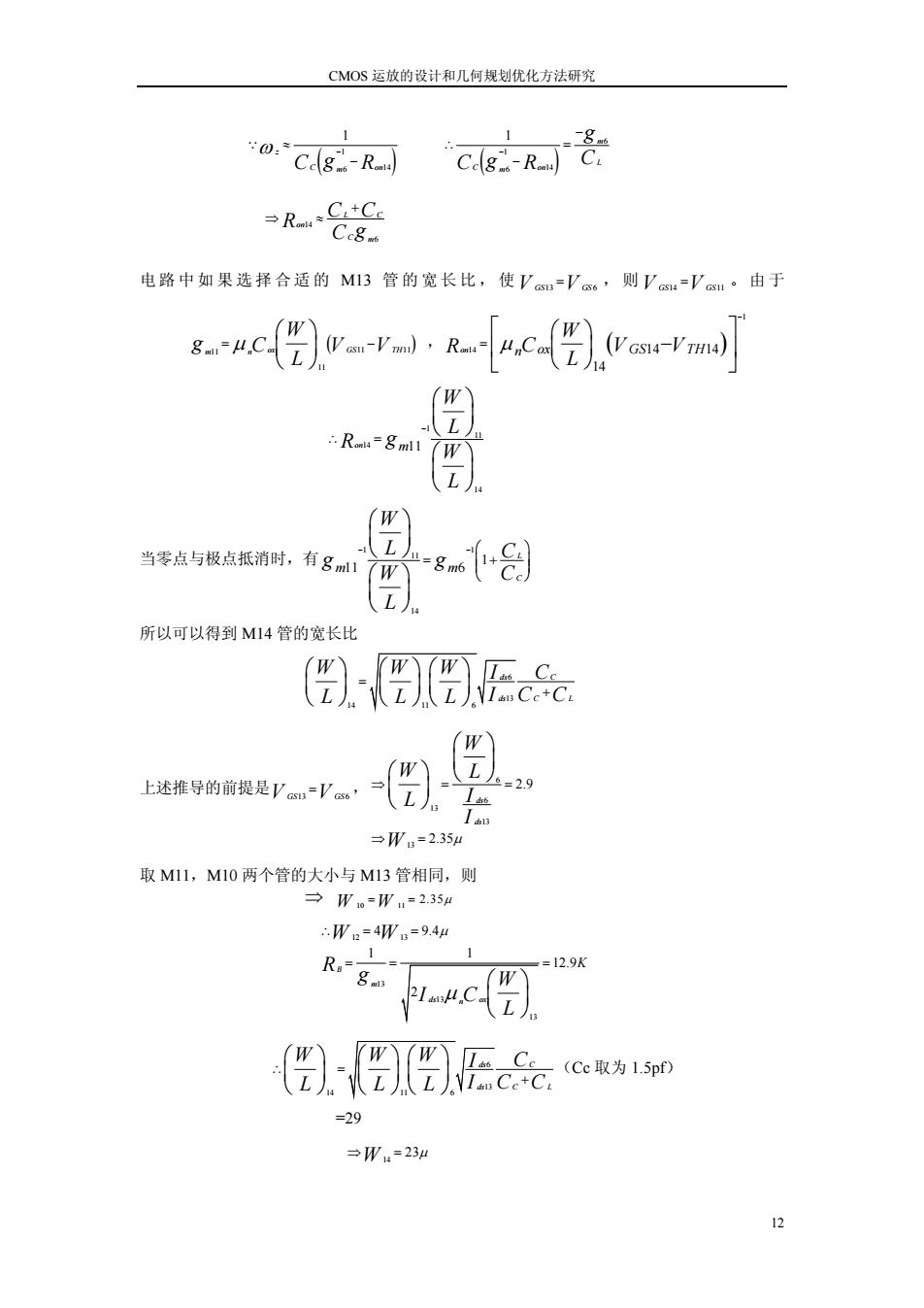

CMOS 运放的设计和几何规划优化方法研究 ( ) 1 14 6 1 z CC g m Ron ω − ≈ − ∵ ( ) 6 1 14 6 1 m L C m on g C g R C − − ∴ = − 14 6 L C on C m C C R C g + ⇒ ≈ 电路中如果选择合适的 M13 管的宽长比,使 V GS13 =V GS 6 , 则 V GS14 =V GS11 。由于 ( ) 11 11 11 11 m n ox GS TH W g C V V L = − µ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ , ( ) 1 14 14 14 14 on n ox GS TH W R C V V L µ − = ⎡ ⎛ ⎞ ⎤ ⎜ ⎟ − ⎢ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ 1 11 14 14 on m11 W L R g W L − ∴ = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 当零点与极点抵消时,有 1 1 11 14 1 11 6 L C m m W L C g g W C L − − ⎛ ⎞ = + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 所以可以得到 M14 管的宽长比 6 13 14 11 6 ds C ds C L W W W I C L L L I C C = + ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 上述推导的前提是V GS13 =V GS 6 , 6 6 13 13 13 2.9 2.35 ds ds W W L L I I W µ ⇒ = = ⇒ = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 取 M11,M10 两个管的大小与 M13 管相同,则 ⇒ 10 11 W W= = 2.35µ 12 13 13 13 13 4 9.4 1 1 12.9 2 B m ds ox n K W W R g W I C L µ µ ∴ = = = = = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 6 13 14 11 6 ds C ds C L W W W I C L L L I C C ∴ = + ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (Cc 取为 1.5pf) =29 14 ⇒W = 23µ 12