8.1.2测量碎部点平面位置的基本方法 ③地形图上应正确反映出植被类别特征和范围分布。 对耕地、园地应实测范围,配置相应的符号表示。 ④对各种名称、说明注记和数字注记要准确注出。图 上所有居民地、道路(街、巷)名称、山峰、沟谷、河流 等自然地理名称,以及主要单位等名称应进行调查核实后 注记

③ 地形图上应正确反映出植被类别特征和范围分布。 对耕地、园地应实测范围,配置相应的符号表示。 ④ 对各种名称、说明注记和数字注记要准确注出。图 上所有居民地、道路(街、巷)名称、山峰、沟谷、河流 等自然地理名称,以及主要单位等名称应进行调查核实后 注记。 8.1.2 测量碎部点平面位置的基本方法

8.1.2测量碎部点平面位置的基本方法 2.碎部点平面位置测量的主要方法 (1)经纬仪测绘法 经纬仪测绘法的实质是按极坐标法测点绘图。 测量原理:观测时先将经纬仪安置在测站A上,绘图板 安置于测站旁,用经纬仪测定碎部点1的方向与已知方向B 之间的夹角B1,测站A至碎部点1的水平距离D1和碎部点 的高程H1。然后根据测定数据用量角器和比例尺把碎部 点的位置展绘在图纸上,并在点的右侧注明其高程,然后 对照实地描绘地形。 极坐标法测图

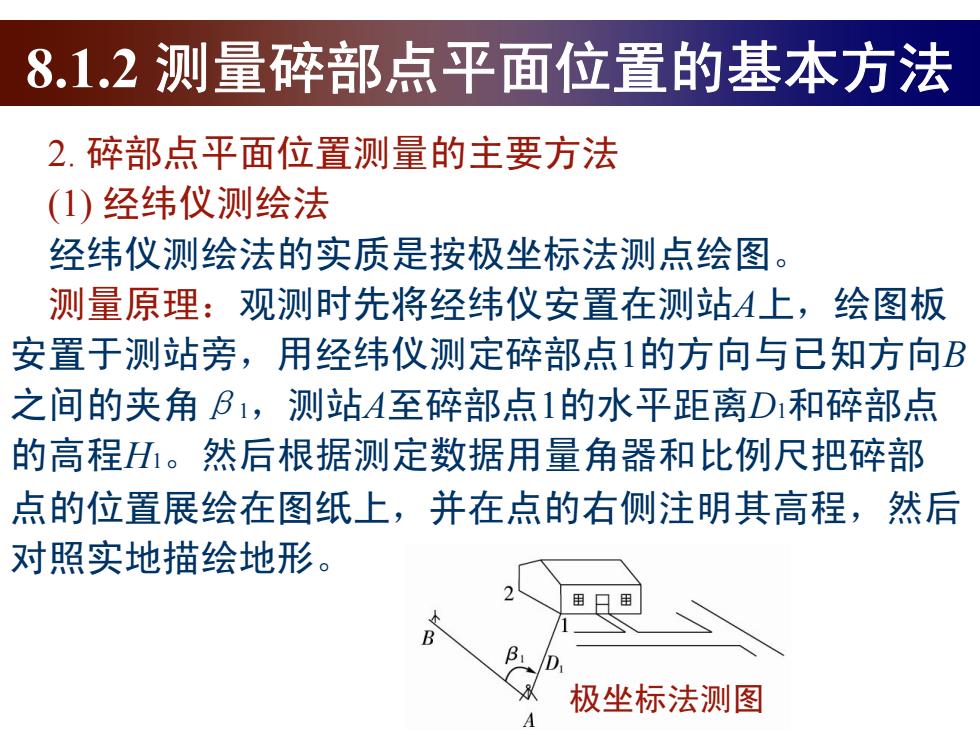

2. 碎部点平面位置测量的主要方法 (1) 经纬仪测绘法 经纬仪测绘法的实质是按极坐标法测点绘图。 测量原理:观测时先将经纬仪安置在测站A上,绘图板 安置于测站旁,用经纬仪测定碎部点1的方向与已知方向B 之间的夹角β1,测站A至碎部点1的水平距离D1和碎部点 的高程H1。然后根据测定数据用量角器和比例尺把碎部 点的位置展绘在图纸上,并在点的右侧注明其高程,然后 对照实地描绘地形。 8.1.2 测量碎部点平面位置的基本方法 极坐标法测图

8.1.2测量碎部点平面位置的基本方法 具体操作步骤如下: ①安置仪器 安置仪器于测站点(控制点) 上,即图中的A点,量取仪器高 i,并记录下来。 ②定向 极坐标法测图 后视另一控制点B,置水平度盘读数为0°00'00”。 ③立尺 立尺员依次将标尺立在地物和地貌碎部点上。立标尺 前,立尺员应弄清实测范围和实地情况,选定立尺点,并 与观测员、绘图员共同商定跑尺路线

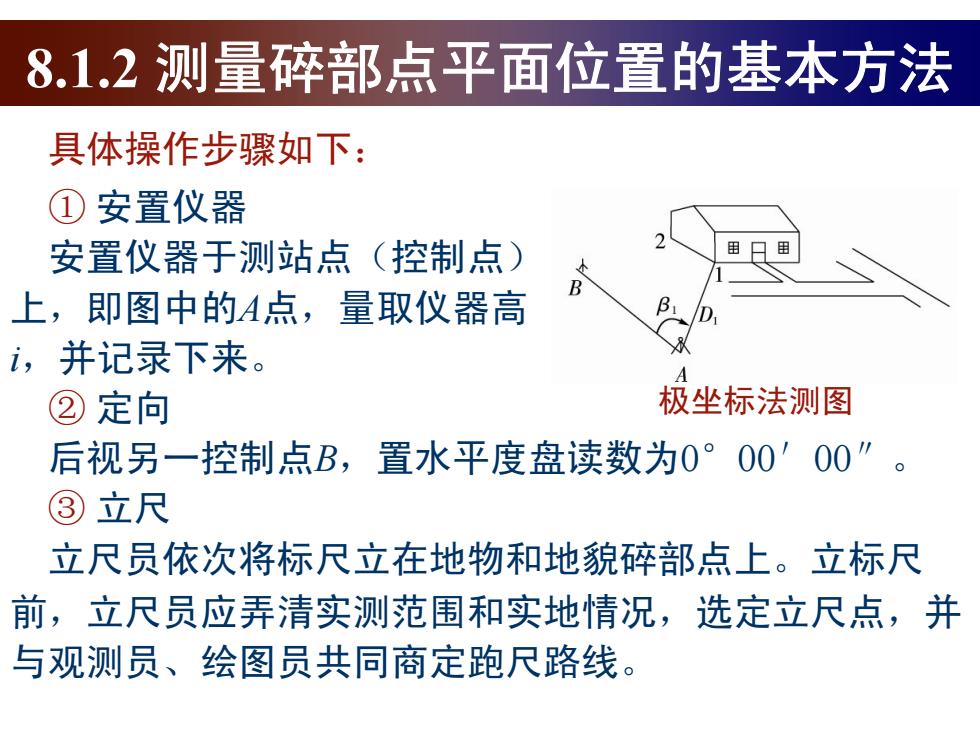

具体操作步骤如下: 8.1.2 测量碎部点平面位置的基本方法 ① 安置仪器 安置仪器于测站点(控制点) 上,即图中的A点,量取仪器高 i,并记录下来。 ② 定向 后视另一控制点B,置水平度盘读数为0°00′00″。 ③ 立尺 立尺员依次将标尺立在地物和地貌碎部点上。立标尺 前,立尺员应弄清实测范围和实地情况,选定立尺点,并 与观测员、绘图员共同商定跑尺路线。 极坐标法测图

8.1.2测量碎部点平面位置的基本方法 ④观测 转动照准部,瞄准房角点1的标尺,读取视距间隔1(包 括上、下丝读数)、中丝读数v、竖盘读数L及水平角B。 ⑤记录 将每点测得的视距间隔1、中丝读数y、竖盘读数L、水 平角B依次填入手簿(如下表)。对于有特殊作用的碎部 点,如房角、山头、鞍部等,应在备注中加以说明。 测站点:A定向点:BH=55.323miA=1.51m X=0” 点号 尺间隔 中丝读数竖盘读数 竖直角 高差 水平角 水平距离 高程 备注 2

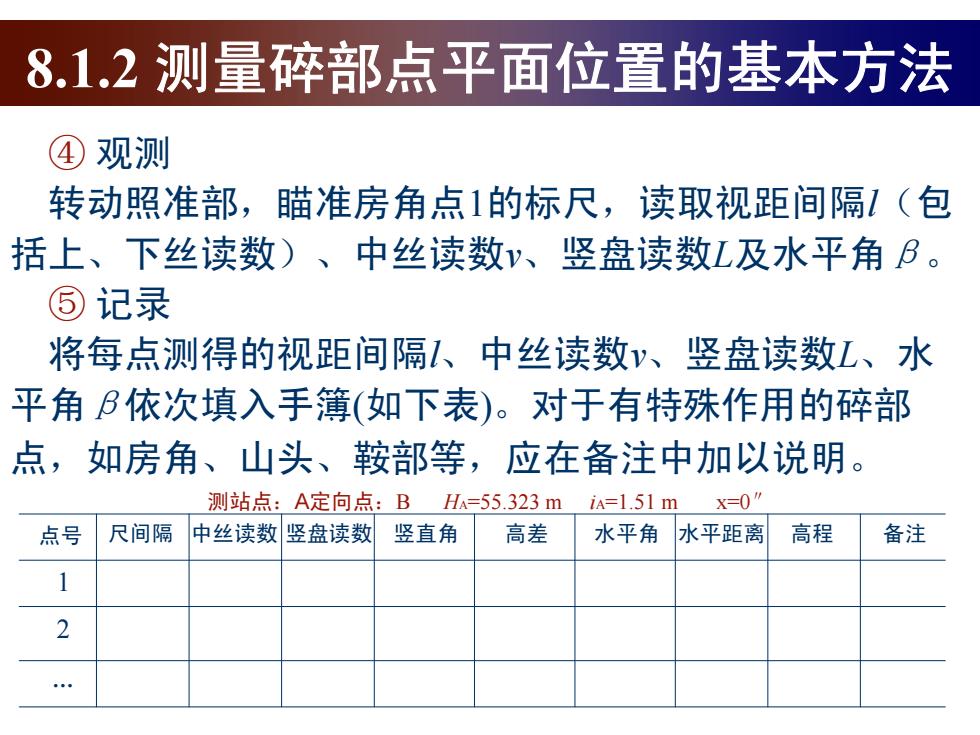

④ 观测 转动照准部,瞄准房角点1的标尺,读取视距间隔l(包 括上、下丝读数)、中丝读数v、竖盘读数L及水平角β。 ⑤ 记录 将每点测得的视距间隔l、中丝读数v、竖盘读数L、水 平角β依次填入手簿(如下表)。对于有特殊作用的碎部 点,如房角、山头、鞍部等,应在备注中加以说明。 8.1.2 测量碎部点平面位置的基本方法 测站点:A定向点:B HA =55.323 m iA=1.51 m x=0″ 点号 尺间隔 中丝读数 竖盘读数 竖直角 高差 水平角 水平距离 高程 备注 1 2 …

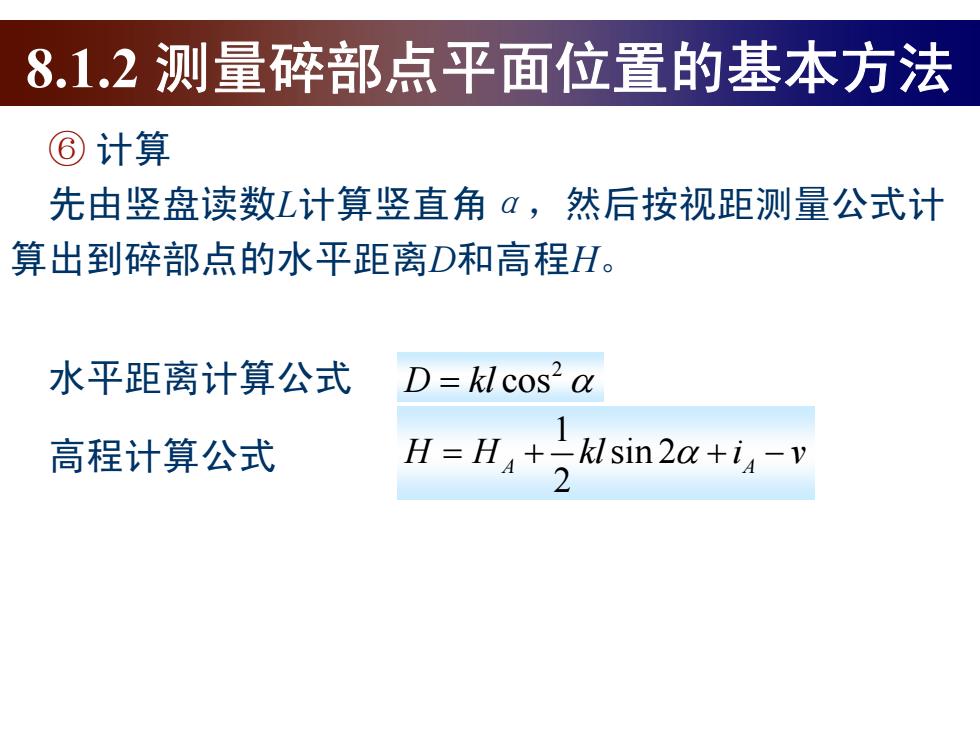

8.1.2测量碎部点平面位置的基本方法 ⑥计算 先由竖盘读数L计算竖直角α,然后按视距测量公式计 算出到碎部点的水平距离D和高程H。 水平距离计算公式 D=kl cos2 a 高程计算公式 H=Ha+klsin 2a+i-v 2

⑥ 计算 先由竖盘读数L计算竖直角α,然后按视距测量公式计 算出到碎部点的水平距离D和高程H。 水平距离计算公式 高程计算公式 2 D kl cos 8.1.2 测量碎部点平面位置的基本方法 1 sin 2 2 H H kl i v A A