第四单元过关检测(B) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.秦统一全国后,北逐匈奴,统一岭南地区,南抚夷、越。这些举措( A标志着中央集权制度建立 B.实现了秦朝的长治久安 C.推动了中华民族多元一体格局的形成 D.违背人民意愿,加速秦的灭亡 答案:C 解析:秦统一全国后,统治范围不断扩大,统治者采取措施巩固统一局面,推动了中 华民族多元一体格局的形成,故选C项:郡县制在全国的推行是中央集权制度的 基础,排除A项;秦朝二世而亡,排除B项;巩固统一不违背人民意愿,排除D项。 2.《三国志》卷三十《魏书》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、 康居、乌孙、疏勒、月氏、都善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据 此可知() A.政权分立阻碍了对外贸易的发展 B.曹魏政权中断了与西域的联系 C.西域与中原的交往较为频繁 D西域是东西方交往的桥梁 答案:C 解析:根据题千材料“西域虽不能尽至“无岁不奉朝贡”并结合所学知识,可知西域 与中原的交往比较频繁,故选C项。 3.唐朝的民族政策,除了朝贡、和亲外,在边疆地区还设立羁縻州、大都护府、都 督府,任用当地部族领袖为都督府都督、羁縻州刺史。唐朝的“羁縻政策() A.有利于边疆地区的稳定和发展 B.导致“藩镇割据”局面出现 C.冲击了中央集权制度 D.固化了对不同民族差别对待的政策 答案:A 解析:羁縻政策尊重少数民族的习俗等,有利于中央政府对边疆地区的管辖,有利 于边疆地区的稳定和发展,故A项正确:B项与史实不符,排除;这一政策有利于加 强中央集权,故C项错误:这一政策体现了唐朝开明的民族政策,并非强调差别对 待,故D项错误。 4.宋朝诗人刘迎在诗中写道:“迄今井邑犹荒凉,居民生资惟榷场。马军步军自来 往,南客北客相经商。”这反映的主要现象是( A.宋朝与少数民族政权之间的战争激烈

第四单元过关检测(B) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.秦统一全国后,北逐匈奴,统一岭南地区,南抚夷、越。这些举措( ) A.标志着中央集权制度建立 B.实现了秦朝的长治久安 C.推动了中华民族多元一体格局的形成 D.违背人民意愿,加速秦的灭亡 答案:C 解析:秦统一全国后,统治范围不断扩大,统治者采取措施巩固统一局面,推动了中 华民族多元一体格局的形成,故选 C 项;郡县制在全国的推行是中央集权制度的 基础,排除 A 项;秦朝二世而亡,排除 B 项;巩固统一不违背人民意愿,排除 D 项。 2.《三国志》卷三十《魏书》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、 康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据 此可知( ) A.政权分立阻碍了对外贸易的发展 B.曹魏政权中断了与西域的联系 C.西域与中原的交往较为频繁 D.西域是东西方交往的桥梁 答案:C 解析:根据题干材料“西域虽不能尽至”“无岁不奉朝贡”并结合所学知识,可知西域 与中原的交往比较频繁,故选 C 项。 3.唐朝的民族政策,除了朝贡、和亲外,在边疆地区还设立羁縻州、大都护府、都 督府,任用当地部族领袖为都督府都督、羁縻州刺史。唐朝的“羁縻政策”( ) A.有利于边疆地区的稳定和发展 B.导致“藩镇割据”局面出现 C.冲击了中央集权制度 D.固化了对不同民族差别对待的政策 答案:A 解析:羁縻政策尊重少数民族的习俗等,有利于中央政府对边疆地区的管辖,有利 于边疆地区的稳定和发展,故 A 项正确;B 项与史实不符,排除;这一政策有利于加 强中央集权,故 C 项错误;这一政策体现了唐朝开明的民族政策,并非强调差别对 待,故 D 项错误。 4.宋朝诗人刘迎在诗中写道:“迄今井邑犹荒凉,居民生资惟榷场。马军步军自来 往,南客北客相经商。”这反映的主要现象是( ) A.宋朝与少数民族政权之间的战争激烈

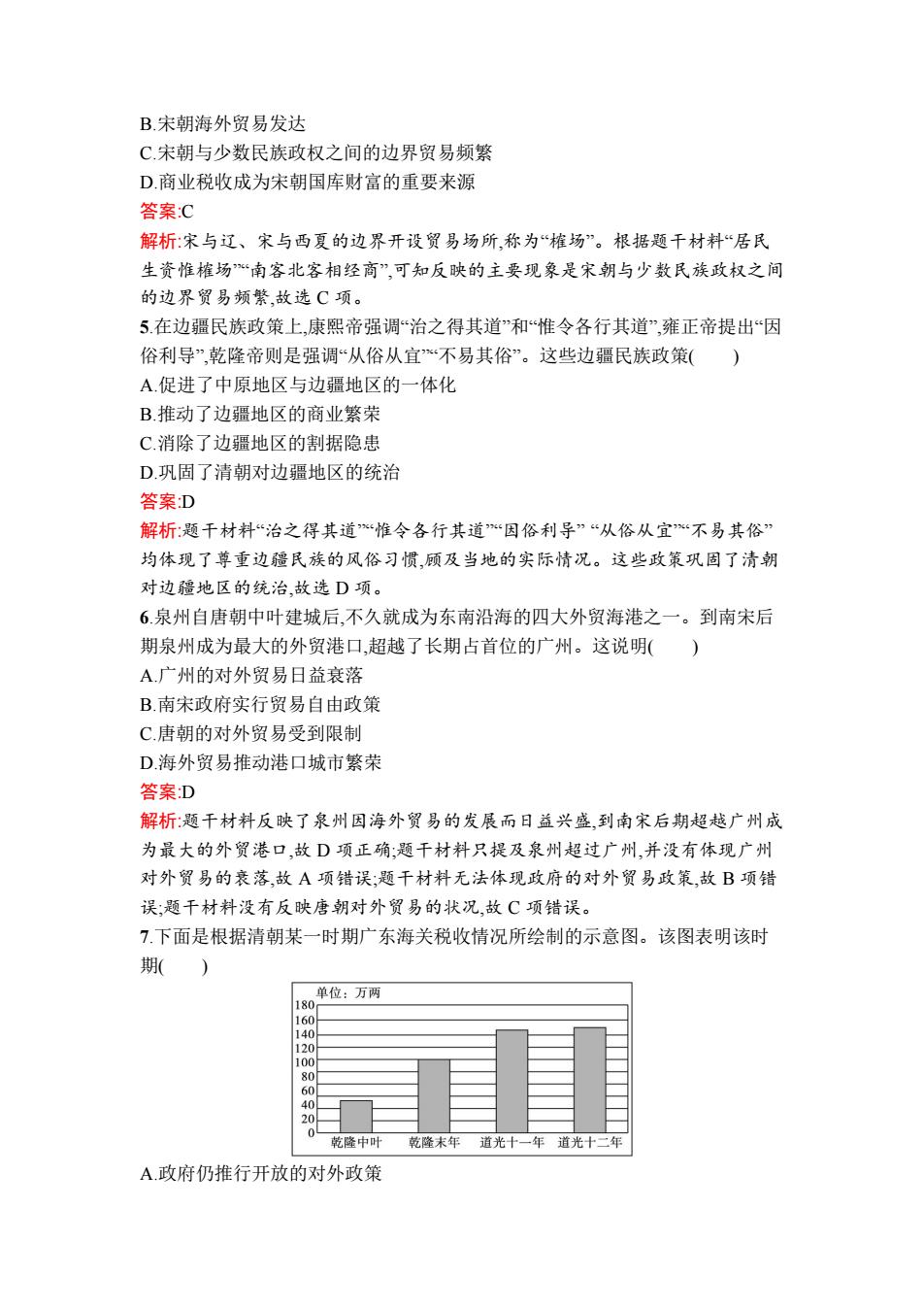

B.宋朝海外贸易发达 C.宋朝与少数民族政权之间的边界贸易频繁 D.商业税收成为宋朝国库财富的重要来源 答案C 解析:宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场”。根据题千材料“居民 生资惟榷场“南客北客相经商”,可知反映的主要现象是宋朝与少数民族政权之间 的边界贸易频繁,故选C项。 5在边疆民族政策上,康熙帝强调“治之得其道”和“惟令各行其道”,雍正帝提出“因 俗利导”,乾隆帝则是强调“从俗从宜不易其俗”。这些边疆民族政策( A.促进了中原地区与边疆地区的一体化 B.推动了边疆地区的商业繁荣 C消除了边疆地区的割据隐患 D.巩固了清朝对边疆地区的统治 答案D 解析:题千材料“治之得其道惟令各行其道“因俗利导”“从俗从宜“不易其俗” 均体现了尊重边疆民族的风俗习惯,顾及当地的实际情况。这些政策巩固了清朝 对边疆地区的统治,故选D项。 6泉州自唐朝中叶建城后,不久就成为东南沿海的四大外贸海港之一。到南宋后 期泉州成为最大的外贸港口,超越了长期占首位的广州。这说明() A.广州的对外贸易日益衰落 B.南宋政府实行贸易自由政策 C.唐朝的对外贸易受到限制 D海外贸易推动港口城市繁荣 答案D 解析:题千材料反映了泉州因海外贸易的发展而日益兴盛,到南宋后期超越广州成 为最大的外贸港口,故D项正确:题干材料只提及泉州超过广州,并没有体现广州 对外贸易的衰落,故A项错误:题干材料无法体现政府的对外贸易政策,故B项错 误:题千材料没有反映唐朝对外贸易的状况,故C项错误。 7.下面是根据清朝某一时期广东海关税收情况所绘制的示意图。该图表明该时 期() 单位:万两 180 160 140 120 100 0 60 40 20 0 乾隆中叶 乾隆末年道光十一年道光十二年 A.政府仍推行开放的对外政策

B.宋朝海外贸易发达 C.宋朝与少数民族政权之间的边界贸易频繁 D.商业税收成为宋朝国库财富的重要来源 答案:C 解析:宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场”。根据题干材料“居民 生资惟榷场”“南客北客相经商”,可知反映的主要现象是宋朝与少数民族政权之间 的边界贸易频繁,故选 C 项。 5.在边疆民族政策上,康熙帝强调“治之得其道”和“惟令各行其道”,雍正帝提出“因 俗利导”,乾隆帝则是强调“从俗从宜”“不易其俗”。这些边疆民族政策( ) A.促进了中原地区与边疆地区的一体化 B.推动了边疆地区的商业繁荣 C.消除了边疆地区的割据隐患 D.巩固了清朝对边疆地区的统治 答案:D 解析:题干材料“治之得其道”“惟令各行其道”“因俗利导” “从俗从宜”“不易其俗” 均体现了尊重边疆民族的风俗习惯,顾及当地的实际情况。这些政策巩固了清朝 对边疆地区的统治,故选 D 项。 6.泉州自唐朝中叶建城后,不久就成为东南沿海的四大外贸海港之一。到南宋后 期泉州成为最大的外贸港口,超越了长期占首位的广州。这说明( ) A.广州的对外贸易日益衰落 B.南宋政府实行贸易自由政策 C.唐朝的对外贸易受到限制 D.海外贸易推动港口城市繁荣 答案:D 解析:题干材料反映了泉州因海外贸易的发展而日益兴盛,到南宋后期超越广州成 为最大的外贸港口,故 D 项正确;题干材料只提及泉州超过广州,并没有体现广州 对外贸易的衰落,故 A 项错误;题干材料无法体现政府的对外贸易政策,故 B 项错 误;题干材料没有反映唐朝对外贸易的状况,故 C 项错误。 7.下面是根据清朝某一时期广东海关税收情况所绘制的示意图。该图表明该时 期( ) A.政府仍推行开放的对外政策

B.中国在对外贸易中处于出超地位 C.中国同外国的交往日趋加强 D.中国对外贸易仍有一定程度的发展 答案D 解析:根据题干图表并结合所学知识,可知清朝虽然实行闭关自守的政策,但是关 税收入依然有所增长,这说明当时中国对外贸易仍有一定程度的发展,故选D项; 清朝当时实行闭关自守的政策,A项错误:关税示意图无法体现出超地位,B项错 误:题干图表只体现了广东一个地区的关税收入情况,不能反映中国同外国的交往 日趋加强,C项错误。 8有学者认为:“文艺复兴的目的在于走出中世纪,走向现代文明:宗教改革的目的 在于开创现代意义上的民族国家。”这反映了( A.中世纪向近代社会转型的阶段性变化 B.文艺复兴为宗教改革准备了阶级基础 C.文艺复兴与宗教改革各自都有局限性 D.文艺复兴与宗教改革的本质存在根本区别 答案:A 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知文艺复兴和宗教改革都是资产阶级性质 的思想解放运动,推动了欧洲的社会转型,但两者的具体目的不同,反映了中世纪 向近代社会转型的阶段性变化,故A项正确:题干材料并未强调文艺复兴和宗教 改革的关系,B项错误;题干材料并未反映两者的局限性,C项错误;文艺复兴和宗 教改革都是资产阶级在意识形态领域里的反封建斗争,本质没有根本区别,D项错 误。 9.西罗马帝国崩溃以后,罗马法陷于沉寂,教会逐渐形成了一套政治法律制度。但 到了12世纪,罗马法在西欧掀起了一股复兴的浪潮,宣扬“国王的爱好具有法律的 力量“国王不受法律约束”。这在当时( ) A.推动文艺复兴运动迅速兴起 B.有利于民族国家的逐步形成 C改变了教权高于王权的局面 D适应反君主专制斗争的需要 答案B 解析:“国王的爱好具有法律的力量“国王不受法律约束”的主张出现在12世纪, 当时的欧洲天主教仍占统治地位,这些主张是对教皇权威的一种挑战,因此有利于 民族国家的逐步形成,故选B项:文艺复兴运动兴起的时间是14世纪,故A项错 误:C项不符合题干材料,故排除;题千材料主张加强君主专制,故排除D项。 10.法国国王路易十四曾声称法兰西国家“完全属于国王本人”:法国大革命和拿破 仑时期,革命领袖们却不得不动员国民军队一由乐于并渴望为祖国而战的,有政 治觉悟的公民组成的军队。这种变化说明()

B.中国在对外贸易中处于出超地位 C.中国同外国的交往日趋加强 D.中国对外贸易仍有一定程度的发展 答案:D 解析:根据题干图表并结合所学知识,可知清朝虽然实行闭关自守的政策,但是关 税收入依然有所增长,这说明当时中国对外贸易仍有一定程度的发展,故选 D 项; 清朝当时实行闭关自守的政策,A 项错误;关税示意图无法体现出超地位,B 项错 误;题干图表只体现了广东一个地区的关税收入情况,不能反映中国同外国的交往 日趋加强,C 项错误。 8.有学者认为:“文艺复兴的目的在于走出中世纪,走向现代文明;宗教改革的目的 在于开创现代意义上的民族国家。”这反映了( ) A.中世纪向近代社会转型的阶段性变化 B.文艺复兴为宗教改革准备了阶级基础 C.文艺复兴与宗教改革各自都有局限性 D.文艺复兴与宗教改革的本质存在根本区别 答案:A 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知文艺复兴和宗教改革都是资产阶级性质 的思想解放运动,推动了欧洲的社会转型,但两者的具体目的不同,反映了中世纪 向近代社会转型的阶段性变化,故 A 项正确;题干材料并未强调文艺复兴和宗教 改革的关系,B 项错误;题干材料并未反映两者的局限性,C 项错误;文艺复兴和宗 教改革都是资产阶级在意识形态领域里的反封建斗争,本质没有根本区别,D 项错 误。 9.西罗马帝国崩溃以后,罗马法陷于沉寂,教会逐渐形成了一套政治法律制度。但 到了 12 世纪,罗马法在西欧掀起了一股复兴的浪潮,宣扬“国王的爱好具有法律的 力量”“国王不受法律约束”。这在当时( ) A.推动文艺复兴运动迅速兴起 B.有利于民族国家的逐步形成 C.改变了教权高于王权的局面 D.适应反君主专制斗争的需要 答案:B 解析:“国王的爱好具有法律的力量”“国王不受法律约束”的主张出现在 12 世纪, 当时的欧洲天主教仍占统治地位,这些主张是对教皇权威的一种挑战,因此有利于 民族国家的逐步形成,故选 B 项;文艺复兴运动兴起的时间是 14 世纪,故 A 项错 误;C 项不符合题干材料,故排除;题干材料主张加强君主专制,故排除 D 项。 10.法国国王路易十四曾声称法兰西国家“完全属于国王本人”;法国大革命和拿破 仑时期,革命领袖们却不得不动员国民军队——由乐于并渴望为祖国而战的,有政 治觉悟的公民组成的军队。这种变化说明( )

A.革命者已放弃君权神授”观点 B.法国民族国家意识觉醒 C.欧洲封建制度正走向衰落 D.启蒙思想对法国社会影响深远 答案B 解析:根据题干材料“法国大革命和拿破仑时期,革命领袖们却不得不动员国民军 队“为祖国而战“有政治觉悟”并结合所学知识,可知法国大革命和拿破仑战争促 进了法国民族国家意识的觉醒B项正确。题干材料强调的是从国王的国家到公 民的国家,与“君权神授”观,点无关,A项错误。从国王的国家到公民的国家这一观 念的变化,不能说明欧洲的封建制度正走向衰落,C项错误。法国大革命时期,法 国公民乐于并渴望为祖国而战,不是启蒙思想强调的“理性主义”的体现,D项错 误。 11.荷兰人格劳秀斯(1583一1645)认为国家主权对内是至高无上的统治权,对外是 不受任何权力限制的独立权,奠定了国家主权内外统一的法理基础。格劳秀斯提 出这一法理的主要意图是() A运用社会达尔文主义推动海外扩张 B.缓和大国冲突,和平解决国际争端 C.适应反国家分裂和殖民扩张的需求 D.鼓吹战争有理,推行狭隘民族主义 答案:C 解析:根据题千材料,可知格劳秀斯对国家主权的认识,一是对内强调至高无上的 统治权,实际上是反对国家分裂,二是对外强调不受任何权力限制的独立权,实际 上适应了欧洲殖民者进行海外扩张的需求,故C项正确:16一17世纪还未出现社 会达尔文主义,故A项错误:题干材料未涉及和平解决国际争端,故B项错误:题干 材料中格劳秀斯从对内、对外两个角度阐述了国家主权的内涵,并不是仅从对外 战争的角度,故D项错误。 12.法兰西第三共和国共和派领袖儒勒·费里建立起义务教育制度,遍布全国各村 镇的小学承担起向全民灌输共和思想和民族语言的使命,强化民族国家观念,这是 因为法国() A.亟须强化民族国家意识 B.面临着新的国内外环境 C.重视义务教育发展 D.资产阶级代议制确立 答案B 解析:法兰西第三共和国成立后,面临着新的国内外环境,德意志帝国的崛起和统 一使法国人感到巨大威胁,普法战争使法国失去了阿尔萨斯和洛林,收复失地成为 强化民族意识的有力工具,故B项正确;A项不是题干材料反映的现象,排除:C项

A.革命者已放弃“君权神授”观点 B.法国民族国家意识觉醒 C.欧洲封建制度正走向衰落 D.启蒙思想对法国社会影响深远 答案:B 解析:根据题干材料“法国大革命和拿破仑时期,革命领袖们却不得不动员国民军 队”“为祖国而战”“有政治觉悟”并结合所学知识,可知法国大革命和拿破仑战争促 进了法国民族国家意识的觉醒,B 项正确。题干材料强调的是从国王的国家到公 民的国家,与“君权神授”观点无关,A 项错误。从国王的国家到公民的国家这一观 念的变化,不能说明欧洲的封建制度正走向衰落,C 项错误。法国大革命时期,法 国公民乐于并渴望为祖国而战,不是启蒙思想强调的“理性主义”的体现,D 项错 误。 11.荷兰人格劳秀斯(1583—1645)认为国家主权对内是至高无上的统治权,对外是 不受任何权力限制的独立权,奠定了国家主权内外统一的法理基础。格劳秀斯提 出这一法理的主要意图是( ) A.运用社会达尔文主义推动海外扩张 B.缓和大国冲突,和平解决国际争端 C.适应反国家分裂和殖民扩张的需求 D.鼓吹战争有理,推行狭隘民族主义 答案:C 解析:根据题干材料,可知格劳秀斯对国家主权的认识,一是对内强调至高无上的 统治权,实际上是反对国家分裂,二是对外强调不受任何权力限制的独立权,实际 上适应了欧洲殖民者进行海外扩张的需求,故 C 项正确;16—17 世纪还未出现社 会达尔文主义,故 A 项错误;题干材料未涉及和平解决国际争端,故 B 项错误;题干 材料中格劳秀斯从对内、对外两个角度阐述了国家主权的内涵,并不是仅从对外 战争的角度,故 D 项错误。 12.法兰西第三共和国共和派领袖儒勒·费里建立起义务教育制度,遍布全国各村 镇的小学承担起向全民灌输共和思想和民族语言的使命,强化民族国家观念,这是 因为法国( ) A.亟须强化民族国家意识 B.面临着新的国内外环境 C.重视义务教育发展 D.资产阶级代议制确立 答案:B 解析:法兰西第三共和国成立后,面临着新的国内外环境,德意志帝国的崛起和统 一使法国人感到巨大威胁,普法战争使法国失去了阿尔萨斯和洛林,收复失地成为 强化民族意识的有力工具,故 B 项正确;A 项不是题干材料反映的现象,排除;C 项

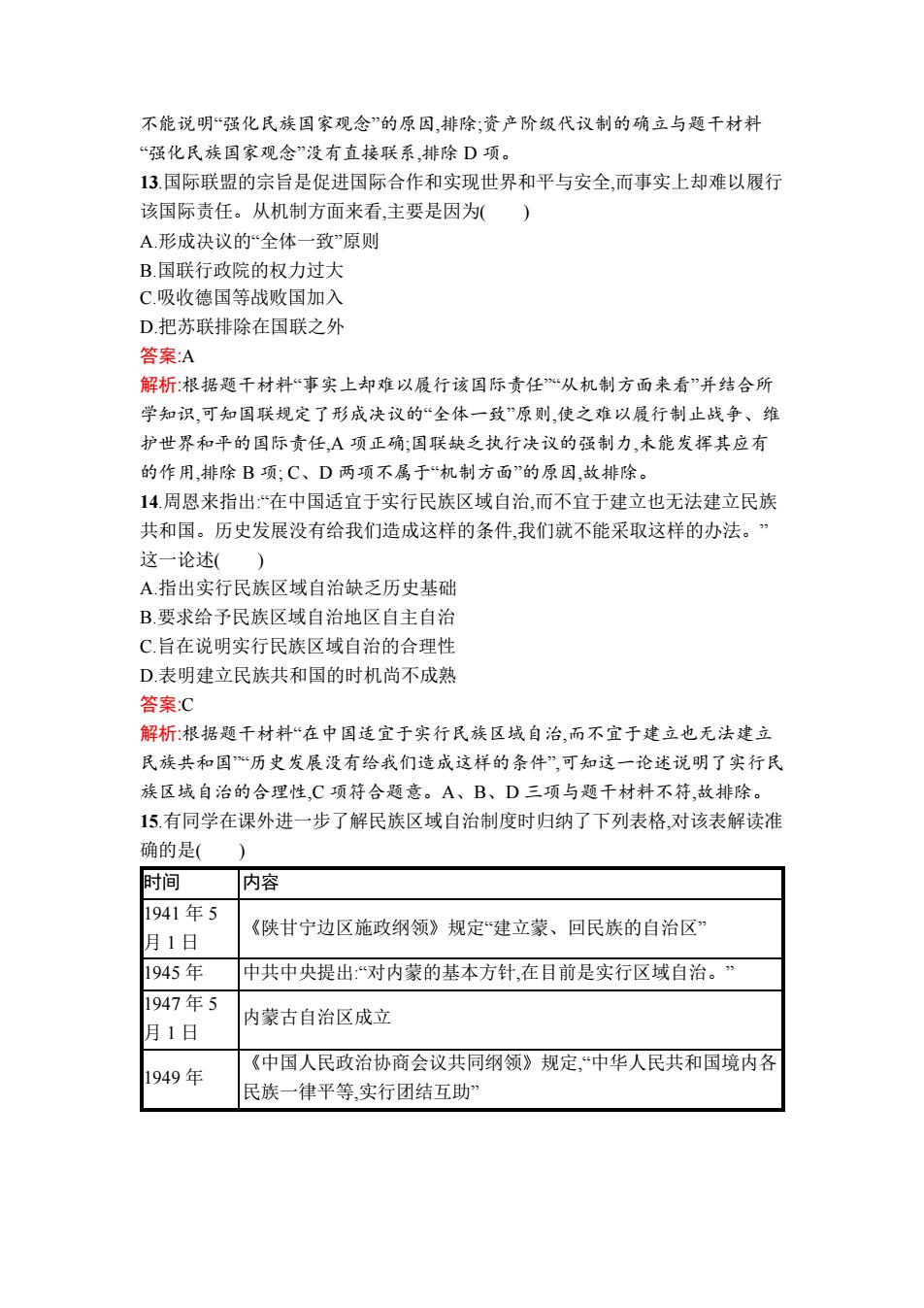

不能说明“强化民族国家观念”的原因,排除:资产阶级代议制的确立与题干材料 “强化民族国家观念”没有直接联系,排除D项。 13.国际联盟的宗旨是促进国际合作和实现世界和平与安全,而事实上却难以履行 该国际责任。从机制方面来看,主要是因为() A.形成决议的“全体一致”原则 B.国联行政院的权力过大 C.吸收德国等战败国加入 D.把苏联排除在国联之外 答案:A 解析:根据题千材料“事实上却难以履行该国际责任“从机制方面来看”并结合所 学知识,可知国联规定了形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维 护世界和平的国际责任,A项正确:国联缺乏执行决议的强制力,未能发挥其应有 的作用,排除B项;C、D两项不属于“机制方面”的原因,故排除。 14周恩来指出:“在中国适宜于实行民族区域自治,而不宜于建立也无法建立民族 共和国。历史发展没有给我们造成这样的条件,我们就不能采取这样的办法。” 这一论述( A.指出实行民族区域自治缺乏历史基础 B.要求给予民族区域自治地区自主自治 C.旨在说明实行民族区域自治的合理性 D.表明建立民族共和国的时机尚不成熟 答案:C 解析:根据题干材料“在中国适宜于实行民族区域自治,而不宜于建立也无法建立 民族共和国“历史发展没有给我们造成这样的条件”,可知这一论述说明了实行民 族区域自治的合理性,C项符合题意。A、B、D三项与题干材料不符,故排除。 15.有同学在课外进一步了解民族区域自治制度时归纳了下列表格,对该表解读准 确的是( ) 时间 内容 1941年5 《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区 月1日 1945年 中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。” 1947年5 内蒙古自治区成立 月1日 《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各 1949年 民族一律平等,实行团结互助

不能说明“强化民族国家观念”的原因,排除;资产阶级代议制的确立与题干材料 “强化民族国家观念”没有直接联系,排除 D 项。 13.国际联盟的宗旨是促进国际合作和实现世界和平与安全,而事实上却难以履行 该国际责任。从机制方面来看,主要是因为( ) A.形成决议的“全体一致”原则 B.国联行政院的权力过大 C.吸收德国等战败国加入 D.把苏联排除在国联之外 答案:A 解析:根据题干材料“事实上却难以履行该国际责任”“从机制方面来看”并结合所 学知识,可知国联规定了形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维 护世界和平的国际责任,A 项正确;国联缺乏执行决议的强制力,未能发挥其应有 的作用,排除 B 项; C、D 两项不属于“机制方面”的原因,故排除。 14.周恩来指出:“在中国适宜于实行民族区域自治,而不宜于建立也无法建立民族 共和国。历史发展没有给我们造成这样的条件,我们就不能采取这样的办法。” 这一论述( ) A.指出实行民族区域自治缺乏历史基础 B.要求给予民族区域自治地区自主自治 C.旨在说明实行民族区域自治的合理性 D.表明建立民族共和国的时机尚不成熟 答案:C 解析:根据题干材料“在中国适宜于实行民族区域自治,而不宜于建立也无法建立 民族共和国”“历史发展没有给我们造成这样的条件”,可知这一论述说明了实行民 族区域自治的合理性,C 项符合题意。A、B、D 三项与题干材料不符,故排除。 15.有同学在课外进一步了解民族区域自治制度时归纳了下列表格,对该表解读准 确的是( ) 时间 内容 1941 年 5 月 1 日 《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区” 1945 年 中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。” 1947 年 5 月 1 日 内蒙古自治区成立 1949 年 《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各 民族一律平等,实行团结互助