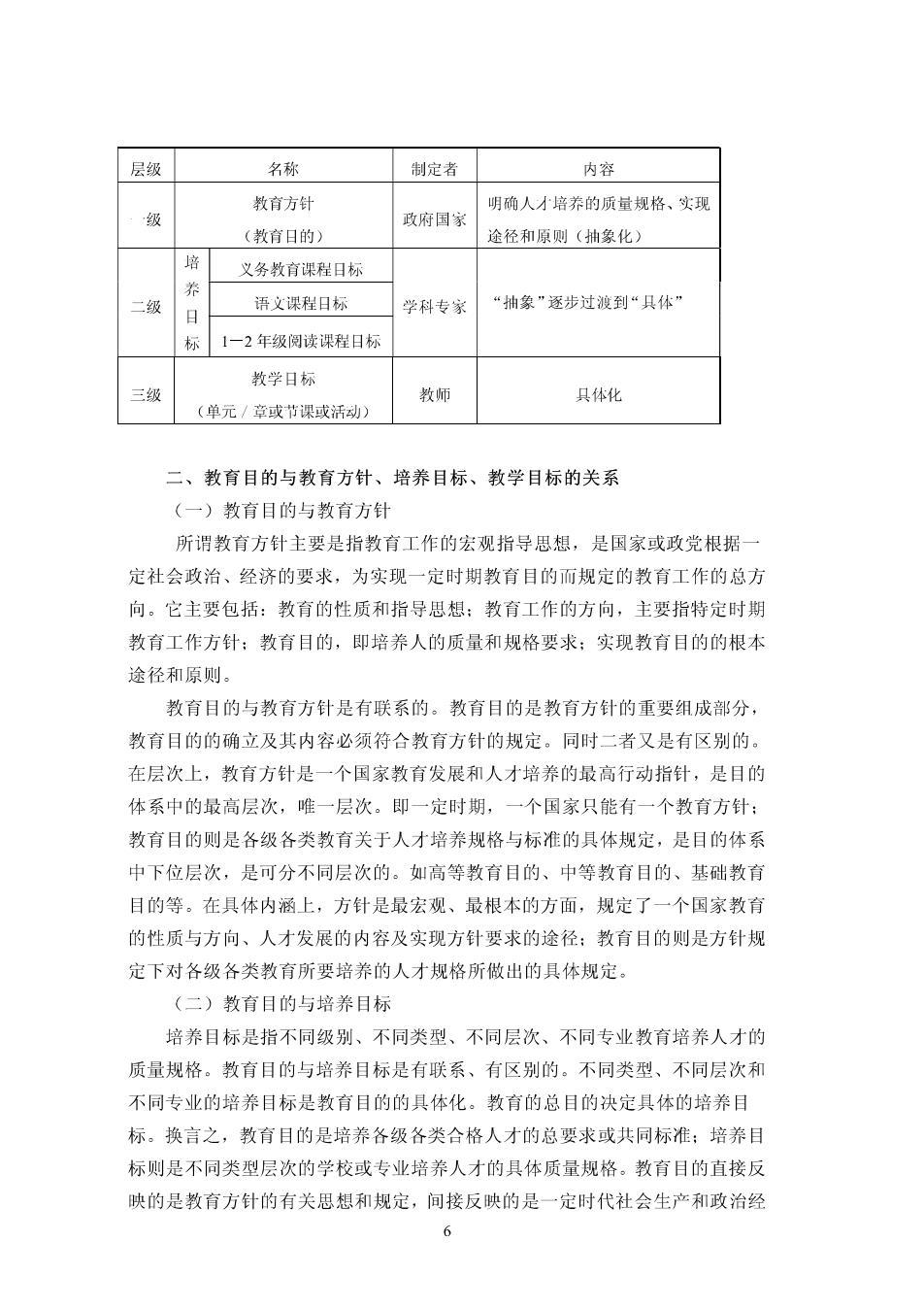

层级 名称 制定者 内容 教育方针 明确人才培养的质量规格、实现 级 政府国家 (教育日的) 途径和原则(抽象化) 培 义务教育课程日标 养 二级 语文课程日标 “抽象”逐步过渡到“具体” 日 学科专家 标 1一2年级阅读课程日标 教学日标 三级 教师 具体化 (单元/章或节课或活动) 二、教育目的与教育方针、培养目标、教学目标的关系 (一)教育目的与教育方针 所谓教育方针主要是指教育工作的宏观指导思想,是国家或政党根据一 定社会政治、经济的要求,为实现一定时期教育目的而规定的教育工作的总方 向。它主要包括:教育的性质和指导思想:教育工作的方向,主要指特定时期 教育工作方针:教育目的,即培养人的质量和规格要求:实现教育目的的根本 途径和原则。 教育目的与教育方针是有联系的。教育目的是教育方针的重要组成部分, 教育目的的确立及其内容必须符合教育方针的规定。同时二者又是有区别的。 在层次上,教育方针是一个国家教育发展和人才培养的最高行动指针,是目的 体系中的最高层次,唯一层次。即一定时期,一个国家只能有一个教育方针: 教育目的则是各级各类教育关于人才培养规格与标准的具体规定,是目的体系 中下位层次,是可分不同层次的。如高等教育目的、中等教育目的、基础教育 目的等。在具体内涵上,方针是最宏观、最根本的方面,规定了一个国家教育 的性质与方向、人才发展的内容及实现方针要求的途径:教育目的则是方针规 定下对各级各类教育所要培养的人才规格所做出的具体规定。 (二)教育目的与培养目标 培养目标是指不同级别、不同类型、不同层次、不同专业教育培养人才的 质量规格。教育目的与培养目标是有联系、有区别的。不同类型、不同层次和 不同专业的培养目标是教育目的的具体化。教育的总目的决定具体的培养目 标。换言之,教育目的是培养各级各类合格人才的总要求或共同标准:培养目 标则是不同类型层次的学校或专业培养人才的具体质量规格。教育目的直接反 映的是教育方针的有关思想和规定,间接反映的是一定时代社会生产和政治经 6

济对人才的共同要求。培养目标则在宏观上体现教育目的对人才质量的共同要 求,微观上体现各类别、各专业的不同培养任务以及社会用人市场的专业需要。 二者是一般与具体的关系。 (三)教育目的与教学目标 教学目标指在教育教学过程中,教育者在完成某一阶段工作时希望受教育 者达到的要求或产生的变化。学校实现教育目的和培养目标不是一蹴而就的, 对学生的培养和改变要靠口积月累。这就要求教师在工作中确定一段时间内、 某一门课程、某一项活动要使受教育者在认知、情感、行为方面发生怎样的变 化,达到怎样的成长结果。因此,教学目标与教育目的之间是具体与抽象的关 系。教育目的、培养目标可以理解为教育意志,他们都要落实在一系列教学目 标上。只有当无数的教学目标都维系教育目的与培养目标的“干线”时,才能 确保每一项教育行动都指向教育目的,教学目标的有次序的循序渐进积累是向 教育目的和培养目标的接近。 三、研究教育目的的意义 (一)教育目的是教育实践活动第一要素和前提,是教育工作的出发点与 归宿(控制教育对象的发展方向) 切教育活动都是从教育目的出发的。正如马克思说过:“蜜蜂建筑蜂房 的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最 灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房之前,已经在自己的头脑中把 他建成了。…他不仅使自然物发生形式的变化,同时他还在自然物中实现自 己的目的,这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动方式和方法 的。”①目的决定着方式方法,是人类实践活动的第一要素,教育这种实践活动 同样如此。人们在教育活动之前,对教育要培养什么样的人,已有一定的期望 与预计,没有这一目的,人们从事教育活动是盲目的,是不可能取得好的效果 的。换句话说,人们总是要按照一定的教育目的去选择教育(教学)内容,采 用一定的手段和方法,组织一定的教育教学活动,乃至确定一定的教育制度。 可以说,一切教育活动都要受教育目的的制约。 (二)教育目的对教育活动质量提高起指导作用。 一般来说,目的是一种结果指向。教育活动因为有可以达成的最终目标,反 过来可能成为一种激励与指导力量。教育目的对于明确教育方向,建立教育制度 评估教育质量等起着决定性的指导作用。由于教育活动是一种培养人的复杂活动, ①马克思恩格斯论教育,人民教育出版社,1979年版,132页 7

周期很长。如果没有一个明确的教育目的,就不能把各个阶段、各个方面的教育 者组织起来,使其协同一致,共同努力,达到预期的教育效果。所以,教育目的 的制定有助于给各方面的教育力量指出共同的努力方向,并激发受教育者的能动 性。使大家步调一致紧密协作,保证人才的质量。 (三)有利于端正教育思想,促进教育改革 教育思想是对教育的根本看法和观点,教育目的是教育思想的核心问题。 学习和研究教育目的,有利于我们端正教育思想,自觉投入教育改革,从而促 进教育改革和发展。 四、教育目的的结构 教育目的的结构是指教育目的的组成部分及其相互关系。一般说来,教育 目的由两个紧密联系的方面构成。教育目的一般由两部分组成:一是就教育所要 培养人的身心素质做出规定,它表明教育所要培养的这种人应当具有什么样的 素质,即指明受教育者在知识、智力、品德、审美、体质诸方面的发展,以期受 教育者形成某种个性结构:二是就教育所要培养人的社会价值做出规定,即指明 这种人符合什么社会的需要或为什么阶级的利益服务,它表明教育应当把受教育 者培养何种功能的社会成员。其中关于身心素质的规定是教育目的结构的核心部 分。在教育目的的两方面中,后者是教育目的的核心。其原因是,教育的职能 是培养人,教育目的必须从社会发展的客观需要出发,对受教育者身心发展的 方向、内容、所要达到的水平做出切实的规定,才能有效的指导教育活动,形 成受教育者合理的素质结构,提高受教育者自身的价值。只有在这个基础上, 受教育者才能在社会实践中能动的创造社会价值,为某种社会目的或社会理想 的实现做出贡献。可见,构成教育目的的两个方面是互相紧密联系的。为了把 受教育者培养成社会上的某种人,必然要求使受教育者形成相应的素质。 五、确定教育目的的客观依据 翻开各类教育著作,我们发现,不同国家、不同社会的教育目的都各不相 同,甚至还有本质差别。这是为什么?教育目的是怎样产生的呢?它是提出者 凭主观随意制定的呢?还是具有客观本原的呢?探讨这些问题,有助于我们深 刻认识教育目的的实质。 教育目的所规定的是现实进行的教育活动,要培养的是在一定时期后参与 社会生活的人,从其提出的主体看,教育目的是由人提出的,可以说他的形式 是主观的。但是,就其确定的最终依据看,人提出的教育目的是有其现实根源 的,它的内容是客观的。历史上不同国家、不同社会所以具有不同的教育目的, 8