(④相对不被劳性 (二)营养作用 通过轴浆流动一末梢释放某些调节性物质一改变组织内在代谢活动,影响其支配组织的结构和功能,与神经冲动无关 ,发支配的组织和胶质细胞也能产生支持神径元的神经宫养因子(0 trophin,NT)其木质为蛋白质,已分高出的T有神 经生长因子(NGF)、神经营养因子-3(NT-3)、神经营养因子4/5(NT-4/5)和脑源性神经营养因子(DN)等。 神经营养因子的运输: NT作用于神经末梢的特异受体·被末梢摄取→逆向轴浆运输→胞体 在神经末梢发现有用种T的受体:TrkA、TrkB和TkC。 Nerve growth factor was the first identified protein with anti-apoptotic activity on neurons.This prototypic neurotrophic factor,together with the three structurally and functionally related growth factors brain-derived neurotrophic factor (BDNF) neurotrophin-3 (NT3)and neurotrophin-4/5 (NT4/5),forms the neurotrophin protein family.Target T cells for neurotrophins include many neurons affected by neurodegenerative diseases such as Alzheiner's disease,Parkinson's disease,amvotrophic lateral sclerosis and peripheral polyner ropathies.In addition,the neurotrophins act on ne rons affected by other neurological and Psychiatricpatho1ogiesinclodingiscthe epilepsy,der provided solid support for the hypothesis that neurotrophins prevent neuronal death.While no evidence exists that a lack o neurotrophins underlies the etiology of any neurodegenerative disease,these studies have spurred on hopes that neurotrophins might be useful symptomatic-therapeutic agents.However first clinical trials led to variable results and severe side effects were observed.For future therapeutic use of the neurotrophins it is therefore crucial to expand our knowledge about their physiologica functionsas as their in effective doses and timed and localized fashion. 第二节神经元间的功能联系 -突触传递(synapse transmission) “、突触的结构与分类 (一)经典的突触概念 突触( )最初是指细胞与细之间相互接触并传递信息的部位。 ,广义的突触也包括了神经肌接头 酒义:具体到神经系统 2.组成:由一个神经元的轴突然袭击与其它神经元的胞体或突起形成。 3。结构:电镜下可见突触接触处各有膜分开,轴突末梢的分支膨大构成突触小体,突触小体膜称为突触前膜,与前膜相对应的胞体 或突起膜称为突触后膜,两粮之问的向隙称为突触问隙。 一栏 突触院 图10-5:突触的结构 结构特点:①突触前、后膜比一般的神经元膜增厚约Tm

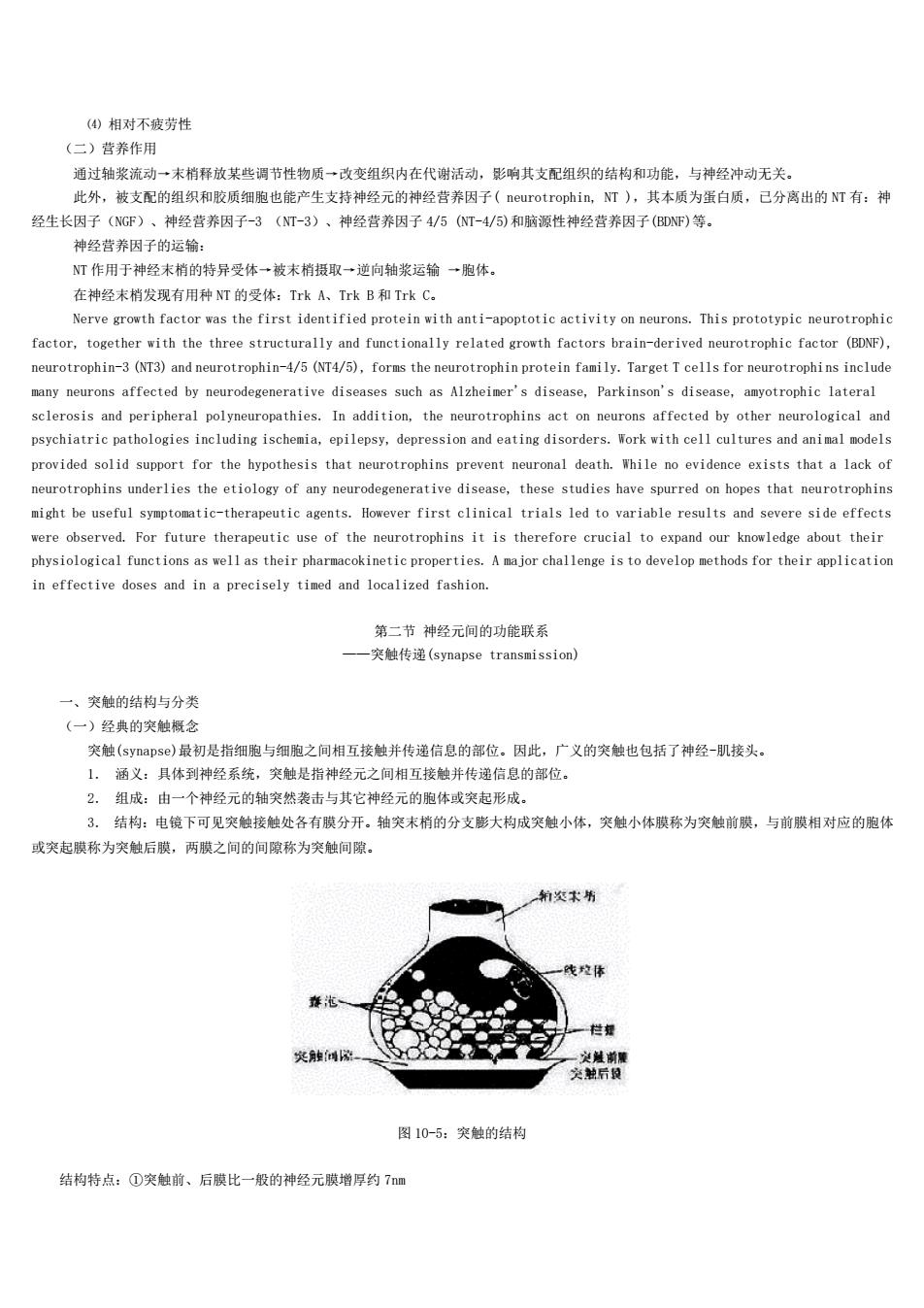

⑷ 相对不疲劳性 (二)营养作用 通过轴浆流动→末梢释放某些调节性物质→改变组织内在代谢活动,影响其支配组织的结构和功能,与神经冲动无关。 此外,被支配的组织和胶质细胞也能产生支持神经元的神经营养因子( neurotrophin, NT ),其本质为蛋白质,已分离出的 NT 有:神 经生长因子(NGF)、神经营养因子-3 (NT-3)、神经营养因子 4/5 (NT-4/5)和脑源性神经营养因子(BDNF)等。 神经营养因子的运输: NT 作用于神经末梢的特异受体→被末梢摄取→逆向轴浆运输 →胞体。 在神经末梢发现有用种 NT 的受体:Trk A、Trk B 和 Trk C。 Nerve growth factor was the first identified protein with anti-apoptotic activity on neurons. This prototypic neurotrophic factor, together with the three structurally and functionally related growth factors brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotrophin-3 (NT3) and neurotrophin-4/5 (NT4/5), forms the neurotrophin protein family. Target T cells for neurotrophins include many neurons affected by neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis and peripheral polyneuropathies. In addition, the neurotrophins act on neurons affected by other neurological and psychiatric pathologies including ischemia, epilepsy, depression and eating disorders. Work with cell cultures and animal models provided solid support for the hypothesis that neurotrophins prevent neuronal death. While no evidence exists that a lack of neurotrophins underlies the etiology of any neurodegenerative disease, these studies have spurred on hopes that neurotrophins might be useful symptomatic-therapeutic agents. However first clinical trials led to variable results and severe side effects were observed. For future therapeutic use of the neurotrophins it is therefore crucial to expand our knowledge about their physiological functions as well as their pharmacokinetic properties. A major challenge is to develop methods for their application in effective doses and in a precisely timed and localized fashion. 第二节 神经元间的功能联系 ——突触传递(synapse transmission) 一、突触的结构与分类 (一)经典的突触概念 突触(synapse)最初是指细胞与细胞之间相互接触并传递信息的部位。因此,广义的突触也包括了神经-肌接头。 1. 涵义:具体到神经系统,突触是指神经元之间相互接触并传递信息的部位。 2. 组成:由一个神经元的轴突然袭击与其它神经元的胞体或突起形成。 3. 结构:电镜下可见突触接触处各有膜分开。轴突末梢的分支膨大构成突触小体,突触小体膜称为突触前膜,与前膜相对应的胞体 或突起膜称为突触后膜,两膜之间的间隙称为突触间隙。 图 10-5:突触的结构 结构特点:①突触前、后膜比一般的神经元膜增厚约 7nm

②间隙较宽,约2030n■,其间有粘多糖和糖蛋白 ③突触小体内有许多的线粒体和囊泡(囊泡内含递质) ④突触后膜上有相应的受体 注意:①一个神经元的轴突末梢分支形成许多突触小体,与其后的神经元形成突触,所以一个神经元可以通过突触与许多其它神经元构 成联系: ②一个神经元的胞体可接触许多神经元的突触,故一个神经又可接受许多不同种类和不同性质神经元的形响。 4.分类 1)按传递信息物质(性质):分为化学性突触(经典的突触)、电突触(又称缝隙连接,见图10-5)和混合性突触 2)按突触排列方式:分为交互突触:并联突触:串联突触(见图10-6) 3)按对下一级神经元活动的影响:分为兴奋性突触和抑制性突触 4)按接触的部位:分为轴-树突触:轴体突触:轴轴突触:体-体突触等(见图107) 的联拉复然 图10-6:突触的排列方式 图10-7:突触按触的部位 (一)蜂隙连接(阳iunction) 除了经典的化学性突触传递外,还存在缝隙连接(见图5).它与经真的突触相比较,神经元膜紧密接触的部位两层膜间的间隙只有23, 连接部位的神经元膜没有增厚,其它轴浆内无突触小泡聚聚,连接部位的膜阻抗较低,容易发生电紧张性扩布。 这种神经元之间的电传导速度快,几乎不存在潜伏期,可能有助于不同神经元产生同步性放电. (三)非突触性化学传递(nonsynaptic chemical transmission) 在交感神经节肾上腺素能神经元、5一T能神经纤维和多巴胺能神经纤维等神经元中,发现其轴突末梢有许多分支,在分支上有大量的结 节状曲张体(aricosity),曲张体内含有大量的小泡,是递质释放的部位。曲张小体类似于突触小体,但它不与效应器细胞形成经典的突触 而是处于效应器附近(见图10-8)

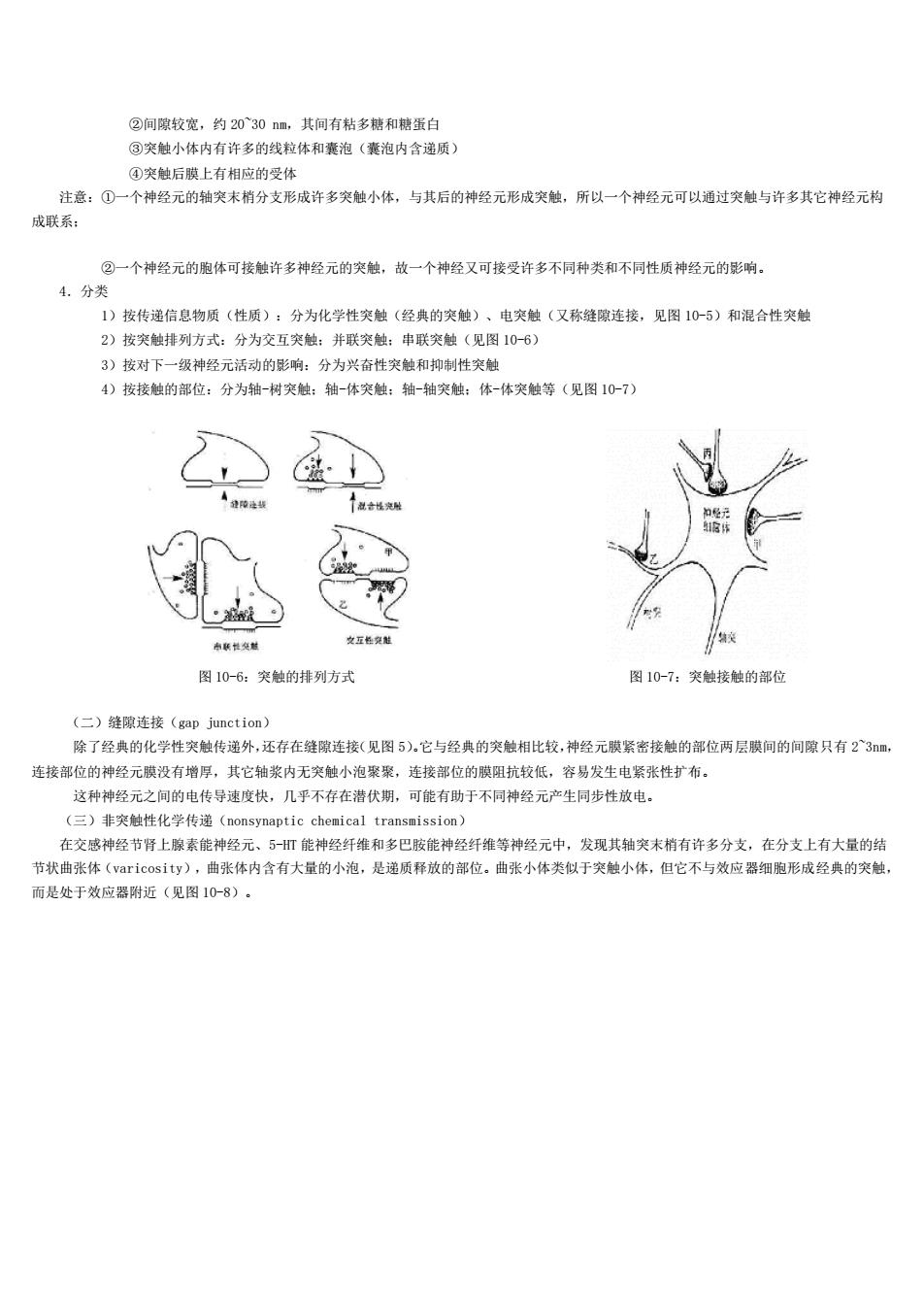

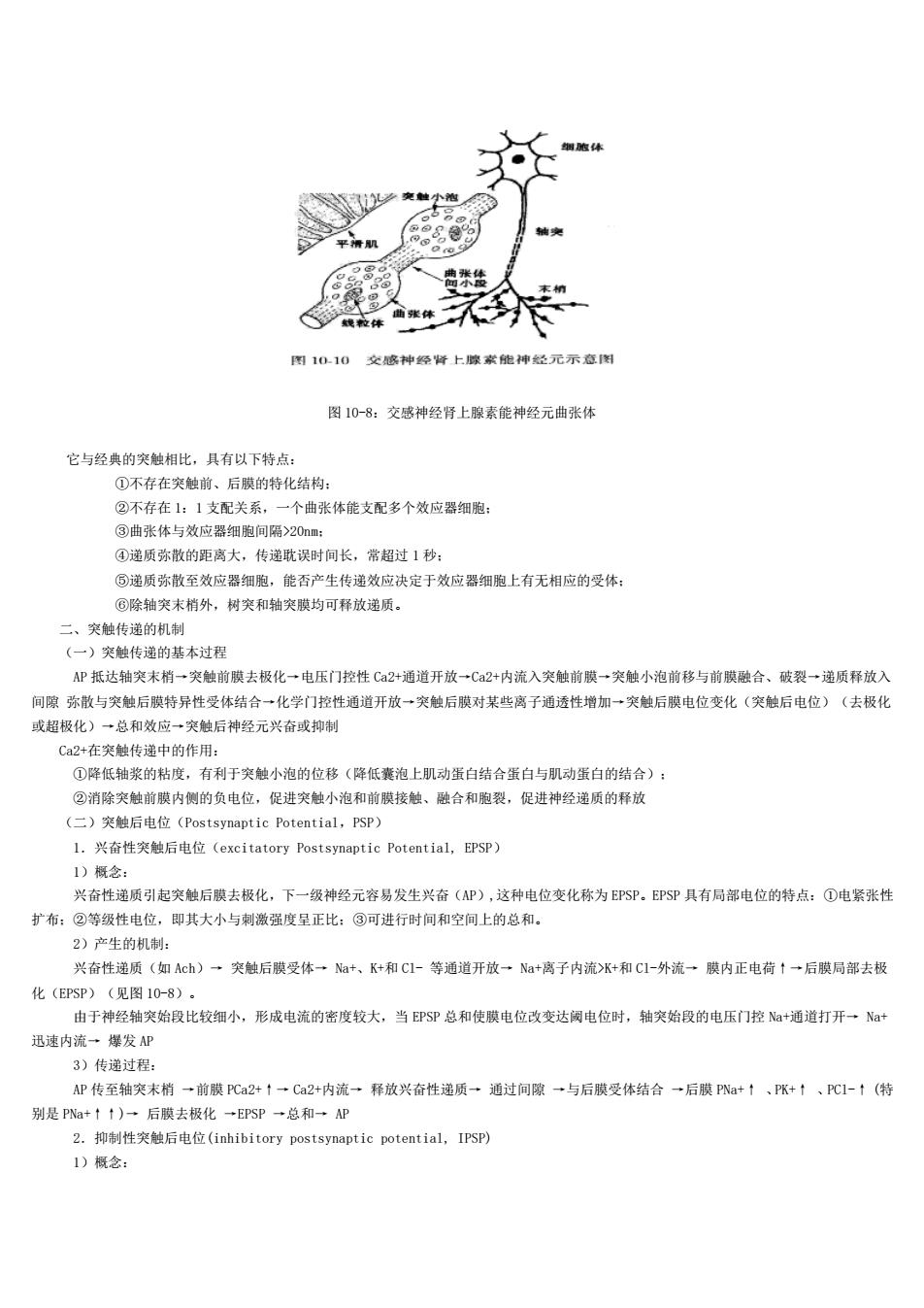

②间隙较宽,约 20~30 nm,其间有粘多糖和糖蛋白 ③突触小体内有许多的线粒体和囊泡(囊泡内含递质) ④突触后膜上有相应的受体 注意:①一个神经元的轴突末梢分支形成许多突触小体,与其后的神经元形成突触,所以一个神经元可以通过突触与许多其它神经元构 成联系; ②一个神经元的胞体可接触许多神经元的突触,故一个神经又可接受许多不同种类和不同性质神经元的影响。 4.分类 1)按传递信息物质(性质):分为化学性突触(经典的突触)、电突触(又称缝隙连接,见图 10-5)和混合性突触 2)按突触排列方式:分为交互突触;并联突触;串联突触(见图 10-6) 3)按对下一级神经元活动的影响:分为兴奋性突触和抑制性突触 4)按接触的部位:分为轴-树突触;轴-体突触;轴-轴突触;体-体突触等(见图 10-7) 图 10-6:突触的排列方式 图 10-7:突触接触的部位 (二)缝隙连接(gap junction) 除了经典的化学性突触传递外,还存在缝隙连接(见图 5)。它与经典的突触相比较,神经元膜紧密接触的部位两层膜间的间隙只有 2~3nm, 连接部位的神经元膜没有增厚,其它轴浆内无突触小泡聚聚,连接部位的膜阻抗较低,容易发生电紧张性扩布。 这种神经元之间的电传导速度快,几乎不存在潜伏期,可能有助于不同神经元产生同步性放电。 (三)非突触性化学传递(nonsynaptic chemical transmission) 在交感神经节肾上腺素能神经元、5-HT 能神经纤维和多巴胺能神经纤维等神经元中,发现其轴突末梢有许多分支,在分支上有大量的结 节状曲张体(varicosity),曲张体内含有大量的小泡,是递质释放的部位。曲张小体类似于突触小体,但它不与效应器细胞形成经典的突触, 而是处于效应器附近(见图 10-8)

细脂 体 图10.10安感种经特上腺能神经元示意 图10-8:交感神经肾上腺素能神经元曲张体 它与经典的突触相比,具有以下特点: ①不存在突触前、后膜的特化结构 ②不存在1:1支配关系 一个曲张体能支配多个效应器细胞 ③曲张体与效应器细胞间隔》20咖m: ④递质弥散的距离大,传递耽误时间长,常超过1秒: ⑤递质弥散至效应器细胞,能否产生传递效应决定于效应器细胞上有无相应的受体: ©除轴突末梢外,树突和轴突膜均可释放递质。 二、突触传递的机制 (一)突触传递的基本过程 AP抵达轴突末梢一突触前膜去极化→电压门控性Ca2+通道开放→C2+内流入突触前膜→突触小泡前移与前膜融合、破裂→递质释放入 间隙弥散与突触后膜特异性受体结合一化学门控性通道开放一突触后膜对某些离子通透性增加一突触后膜电位变化(突触后电位)(去极化 或超极化)→总和效应一突触后神经元兴奋或抑制 Ca2+在突触传递中的作用 ①降低轴浆的粘度,有利于突触小泡的位移(降低囊泡上肌动蛋白结合蛋白与肌动蛋白的结合) ②消除突触前膜内侧的负电位,促进突触小泡和前膜接触、融合和胞裂,促进神经递质的释放 (二)突触后电位(Postsynaptic Potential,psP) L.兴奋性突触后电位(excitatory Postsynaptic Potential,,EPSP) 兴奋性递质引起突触后膜去极化,下一级神经元容易发生兴奋(AP),这种电位变化称为EPSP,PS即具有局部电位的特点:①电紧张性 扩布:②等级性电位,即其大小与刺减强度呈正比:③可进行时间和空间上的总和。 2)产生的机制: 兴奋性递质(如ch)→突触后膜受体一a+、K+和C1-等通道开放一a+高子内流>K+和CI-外流一膜内正电荷↑→后膜局部去极 化(EPSP)(见图10-8) 由于神经轴突始段比较细小,形成电流的密度较大,当PSP总和使膜电位改变达阀电位时,轴突始段的电压门控+通道打开一Na 迅速内流一燥发心 3)传递过程: AP传至轴突末梢→前膜PCa2-1→Ca2+内流一释放兴奋性递质一通过问隙→与后膜受体结合一后膜PWa+1、PK+1、PC1-↑(特 别是PNa+1↑)→后膜去极化→EPSP→总和→P 2.制性突触后电位((inhibitory postsynaptic potentia,IPSP) )概念:

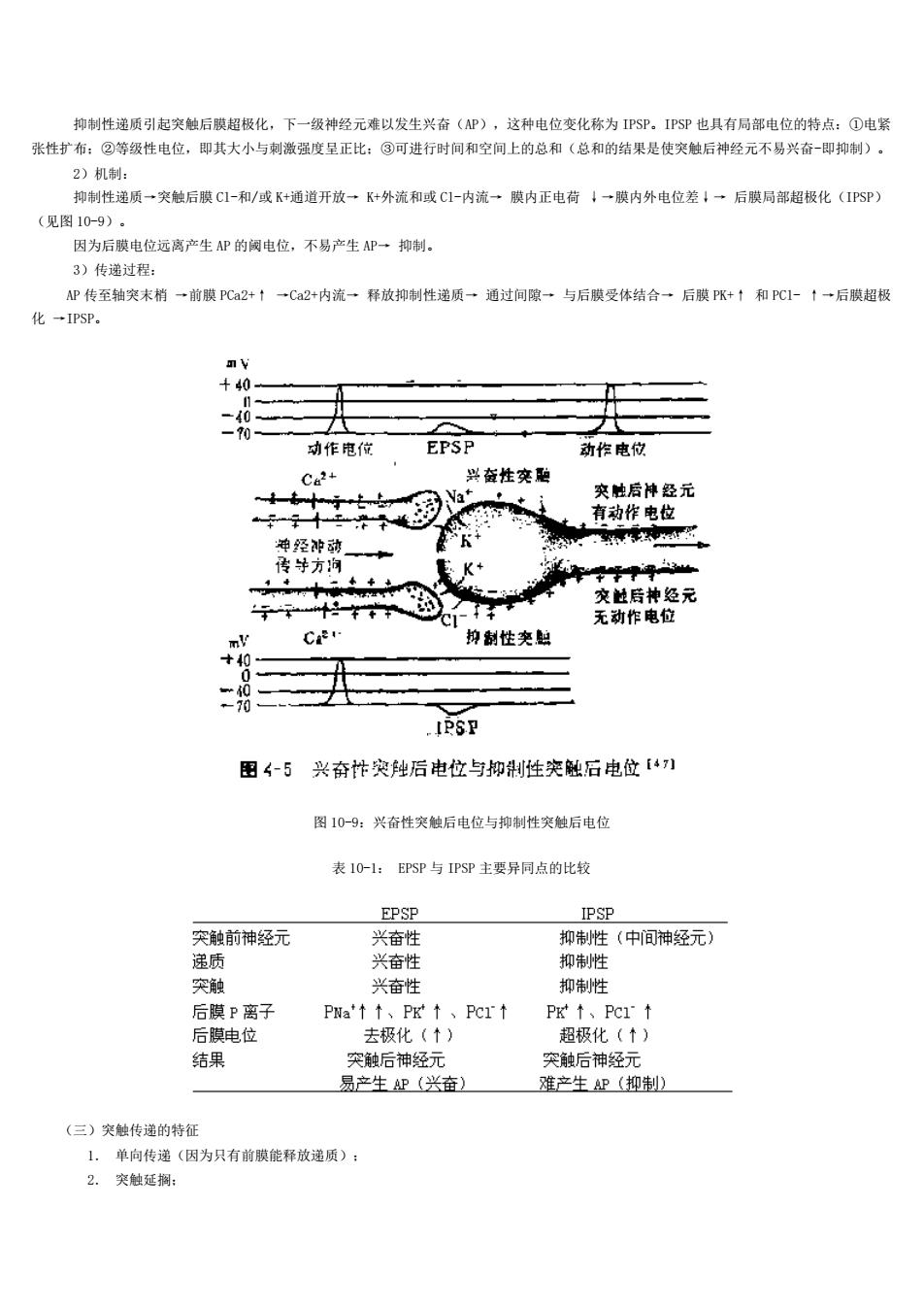

图 10-8:交感神经肾上腺素能神经元曲张体 它与经典的突触相比,具有以下特点: ①不存在突触前、后膜的特化结构; ②不存在 1:1 支配关系,一个曲张体能支配多个效应器细胞; ③曲张体与效应器细胞间隔>20nm; ④递质弥散的距离大,传递耽误时间长,常超过 1 秒; ⑤递质弥散至效应器细胞,能否产生传递效应决定于效应器细胞上有无相应的受体; ⑥除轴突末梢外,树突和轴突膜均可释放递质。 二、突触传递的机制 (一)突触传递的基本过程 AP 抵达轴突末梢→突触前膜去极化→电压门控性 Ca2+通道开放→Ca2+内流入突触前膜→突触小泡前移与前膜融合、破裂→递质释放入 间隙 弥散与突触后膜特异性受体结合→化学门控性通道开放→突触后膜对某些离子通透性增加→突触后膜电位变化(突触后电位)(去极化 或超极化)→总和效应→突触后神经元兴奋或抑制 Ca2+在突触传递中的作用: ①降低轴浆的粘度,有利于突触小泡的位移(降低囊泡上肌动蛋白结合蛋白与肌动蛋白的结合); ②消除突触前膜内侧的负电位,促进突触小泡和前膜接触、融合和胞裂,促进神经递质的释放 (二)突触后电位(Postsynaptic Potential,PSP) 1.兴奋性突触后电位(excitatory Postsynaptic Potential, EPSP) 1)概念: 兴奋性递质引起突触后膜去极化,下一级神经元容易发生兴奋(AP),这种电位变化称为 EPSP。EPSP 具有局部电位的特点:①电紧张性 扩布;②等级性电位,即其大小与刺激强度呈正比;③可进行时间和空间上的总和。 2)产生的机制: 兴奋性递质(如 Ach)→ 突触后膜受体→ Na+、K+和 Cl- 等通道开放→ Na+离子内流>K+和 Cl-外流→ 膜内正电荷↑→后膜局部去极 化(EPSP)(见图 10-8)。 由于神经轴突始段比较细小,形成电流的密度较大,当 EPSP 总和使膜电位改变达阈电位时,轴突始段的电压门控 Na+通道打开→ Na+ 迅速内流→ 爆发 AP 3)传递过程: AP 传至轴突末梢 →前膜 PCa2+↑→ Ca2+内流→ 释放兴奋性递质→ 通过间隙 →与后膜受体结合 →后膜 PNa+↑ 、PK+↑ 、PCl-↑ (特 别是 PNa+↑↑)→ 后膜去极化 →EPSP →总和→ AP 2.抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential, IPSP) 1)概念:

抑制性递质引起突触后膜超极化,下一级神经元难以发生兴奋(P),这种电位变化称为1PSP.IPSP也具有局部电位的特点:①电紧 张性扩布:②等级性电位,即其大小与刺激强度呈正比:③可进行时间和空间上的总和(总和的结果是使突触后神经元不易兴奋-即抑制)。 2)机制 抑制性递质一突触后膜C1-和/或K+通道开放一K+外流和或C1-内流一膜内正电荷一膜内外电位差!→后膜局部超极化(IS) (见图109). 因为后膜电位远离产生AP的候电位,不易产生AP一抑制。 3)传递过程: AP传至轴突末梢 →前膜PCa2+1 一C2+内流一释放抑制性递质一通过问隙一与后膜受体结合一 后膜+1和PC1-1一后膜超极 化IPSP 功作电位 EPSP 动作电位 C+ 兴资性交形 突触后牌经元 动作电位 神经泸动 传牛方询 无动作电1 抑制性突触 图45兴奋性突钟后电位与抑荆性突触后电位【4刀 图10-9:兴奋性突触后电位与抑制性突触后电位 表1O-1:EPSP与IPSP主要异同点的比较 EPSP IPSP 突触前神经元 兴奋性 抑制性(中间神经元) 递质 兴奋性 抑制性 突触 兴奋性 抑制性 后膜P离子 PWa↑↑、Pr↑、PCIt P↑、PC1”↑ 后隙电位 去极化(↑) 绍极化(↑) 结果 突触后神经 突触后 神经列 易产生P(兴奋】 难产生P(抑D (三)突触传递的特征 1.单向传递(因为只有前膜能释放递质): 2.突触延拥:

抑制性递质引起突触后膜超极化,下一级神经元难以发生兴奋(AP),这种电位变化称为 IPSP。IPSP 也具有局部电位的特点:①电紧 张性扩布;②等级性电位,即其大小与刺激强度呈正比;③可进行时间和空间上的总和(总和的结果是使突触后神经元不易兴奋-即抑制)。 2)机制: 抑制性递质→突触后膜 Cl-和/或 K+通道开放→ K+外流和或 Cl-内流→ 膜内正电荷 ↓→膜内外电位差↓→ 后膜局部超极化(IPSP) (见图 10-9)。 因为后膜电位远离产生 AP 的阈电位,不易产生 AP→ 抑制。 3)传递过程: AP 传至轴突末梢 →前膜 PCa2+↑ →Ca2+内流→ 释放抑制性递质→ 通过间隙→ 与后膜受体结合→ 后膜 PK+↑ 和 PCl- ↑→后膜超极 化 →IPSP。 图 10-9:兴奋性突触后电位与抑制性突触后电位 表 10-1: EPSP 与 IPSP 主要异同点的比较 (三)突触传递的特征 1. 单向传递(因为只有前膜能释放递质); 2. 突触延搁;

3.总和,包括时间性总和和空间性总和: 4.对内环境变化敏感和易疲劳: 反射活动中传入神经与传出神经发收的频常不一致) 一定时间内仍发放冲动) 三、神经递质与受体(neurotransmitter and receptor) (一)递质(neurotransmitter) 突触前膜释放的化学物质称为递质 神经神经递质的确定条件 1)突触前神经元中合成 有合成递质的前体和酶系统 2)递质存在于突触小泡内,受到适宜刺激时,能从突触前神经元释放出来, 3)与突触后膜上的受体结合并产生一定的生理效应。 4)在在使其失活的机制。 5)有特异的受体激动剂和结抗剂」 2.递质的分类 1)按分泌部位分为:中枢神经递质和外周神经递质 2)按化学性质分为胆碱类、胺类、氨基酸类、肽类、嘌吟类、脂类和气体类等 3.外周神经弟质 1)乙t胆碱(acetylcholine.Ach) 凡以作为递质的神经元和神经纤维,称为胆碱能神经元和胆碱能纤维。 外周胆碱能纤维包括 ①交感神轻和副交感神经的神经节前纤:②大多数交感神经节后纤维③交感神经的节后纤维:国少数 交感神经节后纤维(汗腺和骨瞥肌舒血管):⑤鬼体运动神经纤维(神经-肌接头处)。 2)去甲肾上腺素(noradrenaline,NE) 凡以E作为递质的神经元和神经纤维,称为肾上腺素能神经元和肾上腺素能纤推 大部分交成节后纤维均为肾上腺素能纤维 3)嘌玲类/肽类 目前认为,植物神经系统除胆碱能纤维和肾上腺素能纤维外,可能还有第三类纤维,即嘌吟或肽类递质。 理由:利用阿托品阻断胆碱能纤维和肌乙啶阻断背上腺素能纤维后,用电刺激肠壁仍可引起其舒张。目前研究得较多的有血管活 性肠肽、胃泌素、生长抑素等。 Receptive and adaptive relaxations of the proxinal third of the stomach are reflex responses that enable the stomach to ate large .The smooth med non-cholinergic (NANC).Nitric oxide (NO)and vasoactive intestinal polypeptide(VIP)are considered to be the principal neurotransmitters of NANC relaxation of the rat storach.NO appears to be mainly responsible for the speed of the relaxation and VIP appears to be responsible for the duration.Studies indicate that inhibitory neurons may also release other neurotransmitters,such as adenosine triphosphate (ATP)and peptide histidine isoleucine (PHD.NANC relaxation of the rat stomach thatto olreroeec ithpire roleo relaxation of the rat stomach. Gen Pharmacol 1998:31(6:697-703 4.中枢递质 因为血-脑屏脖的存在,以及中枢神经元种类多、功能复杂等原因,对中枢递质的研究相对缓慢。目前的研究认为主要有4类。 1)Ach 中枢A山常为兴奋性递质,亦可为抑制性递质,主要存在于:①脊髓前角运动神经元:②丘脑后腹侧特异感觉投射纤维:③脑干网状结 构上行激动系统:④尾核、壳核、苍白球:③边缘系统(梨状区、杏仁核、海马)等】 2)单胺类 包括多巴胺(Dopamine,DA),NE和5-羟色胺(5-T)。 E主要见于低位脑干(延简、脑桥等),与维持觉醒状态、情绪和内分泌以及躯体运动等有关:DA主要存在于黑质-纹状体、中脑边缘

3. 总和,包括时间性总和和空间性总和; 4. 对内环境变化敏感和易疲劳; 5. 兴奋节律性改变(同一反射活动中传入神经与传出神经发放的频率不一致); 6. 后放(刺激停止后,传出神经在一定时间内仍发放冲动)。 三、神经递质与受体(neurotransmitter and receptor) (一)递质(neurotransmitter) 突触前膜释放的化学物质称为递质。 1.神经神经递质的确定条件 1)突触前神经元中合成,有合成递质的 前体和酶系统。 2)递质存在于突触小泡内,受到适宜刺激时,能从突触前神经元释放出来。 3)与突触后膜上的受体结合并产生一定的生理效应。 4)存在使其失活的机制。 5)有特异的受体激动剂和拮抗剂。 2.递质的分类 1)按分泌部位分为:中枢神经递质和外周神经递质 2)按化学性质分为胆碱类、胺类、氨基酸类、肽类、嘌呤类、 脂类和气体类等 3.外周神经递质 1)乙酰胆碱(acetylcholine,Ach) 凡以 ACh 作为递质的神经元和神经纤维,称为胆碱能神经元和胆碱能纤维。 外周胆碱能纤维包括:①交感神经和副交感神经的神经节前纤维;②大多数副交感神经节后纤维③副交感神经的节后纤维;④少数 交感神经节后纤维(汗腺和骨骼肌舒血管);⑤躯体运动神经纤维(神经-肌接头处)。 2)去甲肾上腺素(noradrenaline,NE) 凡以 NE 作为递质的神经元和神经纤维,称为肾上腺素能神经元和肾上腺素能纤维。 大部分交感节后纤维均为肾上腺素能纤维。 3)嘌呤类/肽类 目前认为,植物神经系统除胆碱能纤维和肾上腺素能纤维外,可能还有第三类纤维,即嘌呤或肽类递质。 理由:利用阿托品阻断胆碱能纤维和胍乙啶阻断肾上腺素能纤维后,用电刺激肠壁仍可引起其舒张。目前研究得较多的有血管活 性肠肽、胃泌素、生长抑素等。 Receptive and adaptive relaxations of the proximal third of the stomach are reflex responses that enable the stomach to accommodate large volumes with minimal increases in intraluminal pressure. The smooth muscle relaxations are termed non-adrenergic non-cholinergic (NANC). Nitric oxide (NO) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP) are considered to be the principal neurotransmitters of NANC relaxation of the rat stomach. NO appears to be mainly responsible for the speed of the relaxation and VIP appears to be responsible for the duration. Studies indicate that inhibitory neurons may also release other neurotransmitters, such as adenosine triphosphate (ATP) and peptide histidine isoleucine (PHI). NANC relaxation of the rat stomach is a complex phenomenon that appears to involve many neurotransmitters, each with a specific role(Curro D, Preziosi P. Non-adrenergic non-cholinergic relaxation of the rat stomach. Gen Pharmacol. 1998;31(5):697-703). 4.中枢递质 因为血-脑屏障的存在,以及中枢神经元种类多、功能复杂等原因,对中枢递质的研究相对缓慢。目前的研究认为主要有 4 类。 1) Ach 中枢 Ach 常为兴奋性递质,亦可为抑制性递质,主要存在于:①脊髓前角运动神经元;②丘脑后腹侧特异感觉投射纤维;③脑干网状结 构上行激动系统;④尾核、壳核、苍白球;⑤边缘系统(梨状区、杏仁核、海马)等。 2)单胺类 包括多巴胺(Dopamine ,DA), NE 和 5-羟色胺( 5-HT)。 NE 主要见于低位脑干(延髓、脑桥等),与维持觉醒状态、情绪和内分泌以及躯体运动等有关;DA 主要存在于黑质-纹状体、中脑边缘