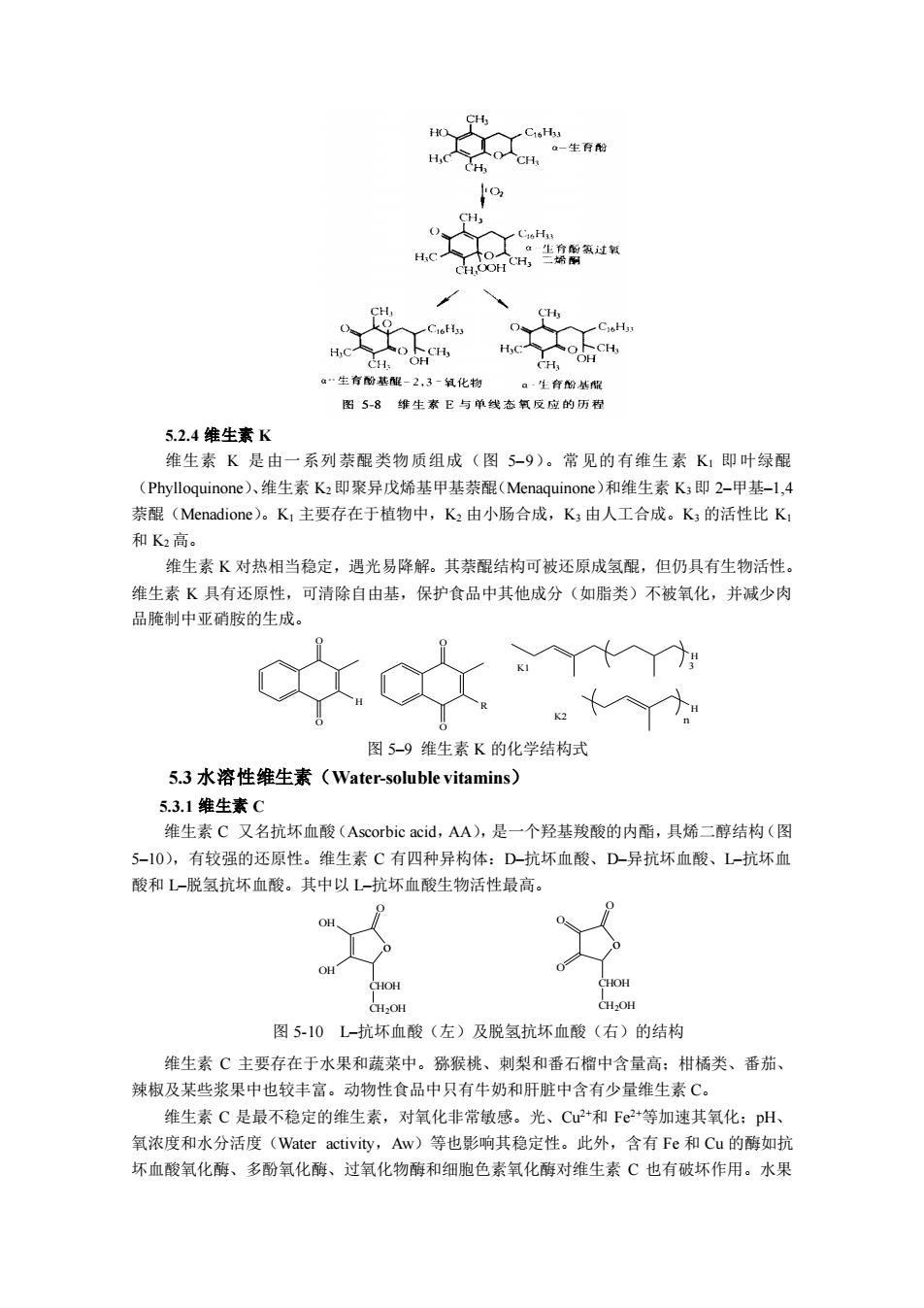

5.2.4 维生素 K 维生素 K 是由一系列萘醌类物质组成(图 5–9)。常见的有维生素 K1 即叶绿醌 (Phylloquinone)、维生素 K2 即聚异戊烯基甲基萘醌(Menaquinone)和维生素 K3 即 2–甲基–1,4 萘醌(Menadione)。K1 主要存在于植物中,K2 由小肠合成,K3 由人工合成。K3 的活性比 K1 和 K2 高。 维生素 K 对热相当稳定,遇光易降解。其萘醌结构可被还原成氢醌,但仍具有生物活性。 维生素 K 具有还原性,可清除自由基,保护食品中其他成分(如脂类)不被氧化,并减少肉 品腌制中亚硝胺的生成。 O O H O O R H 3 H K1 K2 n 图 5–9 维生素 K 的化学结构式 5.3 水溶性维生素(Water-soluble vitamins) 5.3.1 维生素 C 维生素 C 又名抗坏血酸(Ascorbic acid,AA),是一个羟基羧酸的内酯,具烯二醇结构(图 5–10),有较强的还原性。维生素 C 有四种异构体:D–抗坏血酸、D–异抗坏血酸、L–抗坏血 酸和 L–脱氢抗坏血酸。其中以 L–抗坏血酸生物活性最高。 o OH OH O CHOH CH2OH o O CHOH CH2OH O O 图 5-10 L–抗坏血酸(左)及脱氢抗坏血酸(右)的结构 维生素 C 主要存在于水果和蔬菜中。猕猴桃、刺梨和番石榴中含量高;柑橘类、番茄、 辣椒及某些浆果中也较丰富。动物性食品中只有牛奶和肝脏中含有少量维生素 C。 维生素 C 是最不稳定的维生素,对氧化非常敏感。光、Cu2+和 Fe2+等加速其氧化;pH、 氧浓度和水分活度(Water activity,Aw)等也影响其稳定性。此外,含有 Fe 和 Cu 的酶如抗 坏血酸氧化酶、多酚氧化酶、过氧化物酶和细胞色素氧化酶对维生素 C 也有破坏作用。水果

5.2.4 维生素 K 维生素 K 是由一系列萘醌类物质组成(图 5–9)。常见的有维生素 K1 即叶绿醌 (Phylloquinone)、维生素 K2 即聚异戊烯基甲基萘醌(Menaquinone)和维生素 K3 即 2–甲基–1,4 萘醌(Menadione)。K1 主要存在于植物中,K2 由小肠合成,K3 由人工合成。K3 的活性比 K1 和 K2 高。 维生素 K 对热相当稳定,遇光易降解。其萘醌结构可被还原成氢醌,但仍具有生物活性。 维生素 K 具有还原性,可清除自由基,保护食品中其他成分(如脂类)不被氧化,并减少肉 品腌制中亚硝胺的生成。 O O H O O R H 3 H K1 K2 n 图 5–9 维生素 K 的化学结构式 5.3 水溶性维生素(Water-soluble vitamins) 5.3.1 维生素 C 维生素 C 又名抗坏血酸(Ascorbic acid,AA),是一个羟基羧酸的内酯,具烯二醇结构(图 5–10),有较强的还原性。维生素 C 有四种异构体:D–抗坏血酸、D–异抗坏血酸、L–抗坏血 酸和 L–脱氢抗坏血酸。其中以 L–抗坏血酸生物活性最高。 o OH OH O CHOH CH2OH o O CHOH CH2OH O O 图 5-10 L–抗坏血酸(左)及脱氢抗坏血酸(右)的结构 维生素 C 主要存在于水果和蔬菜中。猕猴桃、刺梨和番石榴中含量高;柑橘类、番茄、 辣椒及某些浆果中也较丰富。动物性食品中只有牛奶和肝脏中含有少量维生素 C。 维生素 C 是最不稳定的维生素,对氧化非常敏感。光、Cu2+和 Fe2+等加速其氧化;pH、 氧浓度和水分活度(Water activity,Aw)等也影响其稳定性。此外,含有 Fe 和 Cu 的酶如抗 坏血酸氧化酶、多酚氧化酶、过氧化物酶和细胞色素氧化酶对维生素 C 也有破坏作用。水果

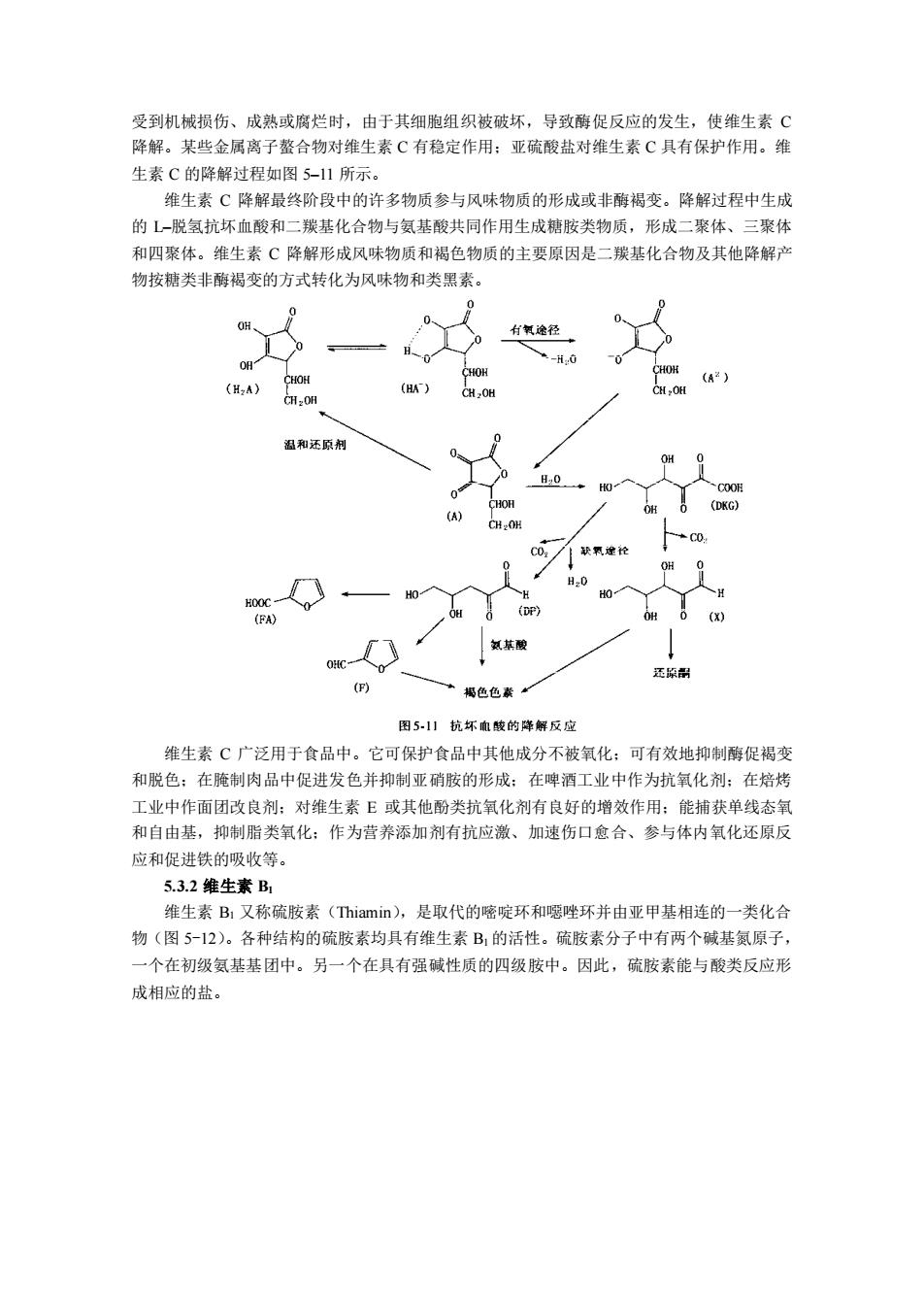

受到机械损伤、成熟或腐烂时,由于其细胞组织被破坏,导致酶促反应的发生,使维生素 C 降解。某些金属离子螯合物对维生素 C 有稳定作用;亚硫酸盐对维生素 C 具有保护作用。维 生素 C 的降解过程如图 5–11 所示。 维生素 C 降解最终阶段中的许多物质参与风味物质的形成或非酶褐变。降解过程中生成 的 L–脱氢抗坏血酸和二羰基化合物与氨基酸共同作用生成糖胺类物质,形成二聚体、三聚体 和四聚体。维生素 C 降解形成风味物质和褐色物质的主要原因是二羰基化合物及其他降解产 物按糖类非酶褐变的方式转化为风味物和类黑素。 维生素 C 广泛用于食品中。它可保护食品中其他成分不被氧化;可有效地抑制酶促褐变 和脱色;在腌制肉品中促进发色并抑制亚硝胺的形成;在啤酒工业中作为抗氧化剂;在焙烤 工业中作面团改良剂;对维生素 E 或其他酚类抗氧化剂有良好的增效作用;能捕获单线态氧 和自由基,抑制脂类氧化;作为营养添加剂有抗应激、加速伤口愈合、参与体内氧化还原反 应和促进铁的吸收等。 5.3.2 维生素 B1 维生素 B1 又称硫胺素(Thiamin),是取代的嘧啶环和噁唑环并由亚甲基相连的一类化合 物(图 5-12)。各种结构的硫胺素均具有维生素 B1 的活性。硫胺素分子中有两个碱基氮原子, 一个在初级氨基基团中。另一个在具有强碱性质的四级胺中。因此,硫胺素能与酸类反应形 成相应的盐

受到机械损伤、成熟或腐烂时,由于其细胞组织被破坏,导致酶促反应的发生,使维生素 C 降解。某些金属离子螯合物对维生素 C 有稳定作用;亚硫酸盐对维生素 C 具有保护作用。维 生素 C 的降解过程如图 5–11 所示。 维生素 C 降解最终阶段中的许多物质参与风味物质的形成或非酶褐变。降解过程中生成 的 L–脱氢抗坏血酸和二羰基化合物与氨基酸共同作用生成糖胺类物质,形成二聚体、三聚体 和四聚体。维生素 C 降解形成风味物质和褐色物质的主要原因是二羰基化合物及其他降解产 物按糖类非酶褐变的方式转化为风味物和类黑素。 维生素 C 广泛用于食品中。它可保护食品中其他成分不被氧化;可有效地抑制酶促褐变 和脱色;在腌制肉品中促进发色并抑制亚硝胺的形成;在啤酒工业中作为抗氧化剂;在焙烤 工业中作面团改良剂;对维生素 E 或其他酚类抗氧化剂有良好的增效作用;能捕获单线态氧 和自由基,抑制脂类氧化;作为营养添加剂有抗应激、加速伤口愈合、参与体内氧化还原反 应和促进铁的吸收等。 5.3.2 维生素 B1 维生素 B1 又称硫胺素(Thiamin),是取代的嘧啶环和噁唑环并由亚甲基相连的一类化合 物(图 5-12)。各种结构的硫胺素均具有维生素 B1 的活性。硫胺素分子中有两个碱基氮原子, 一个在初级氨基基团中。另一个在具有强碱性质的四级胺中。因此,硫胺素能与酸类反应形 成相应的盐

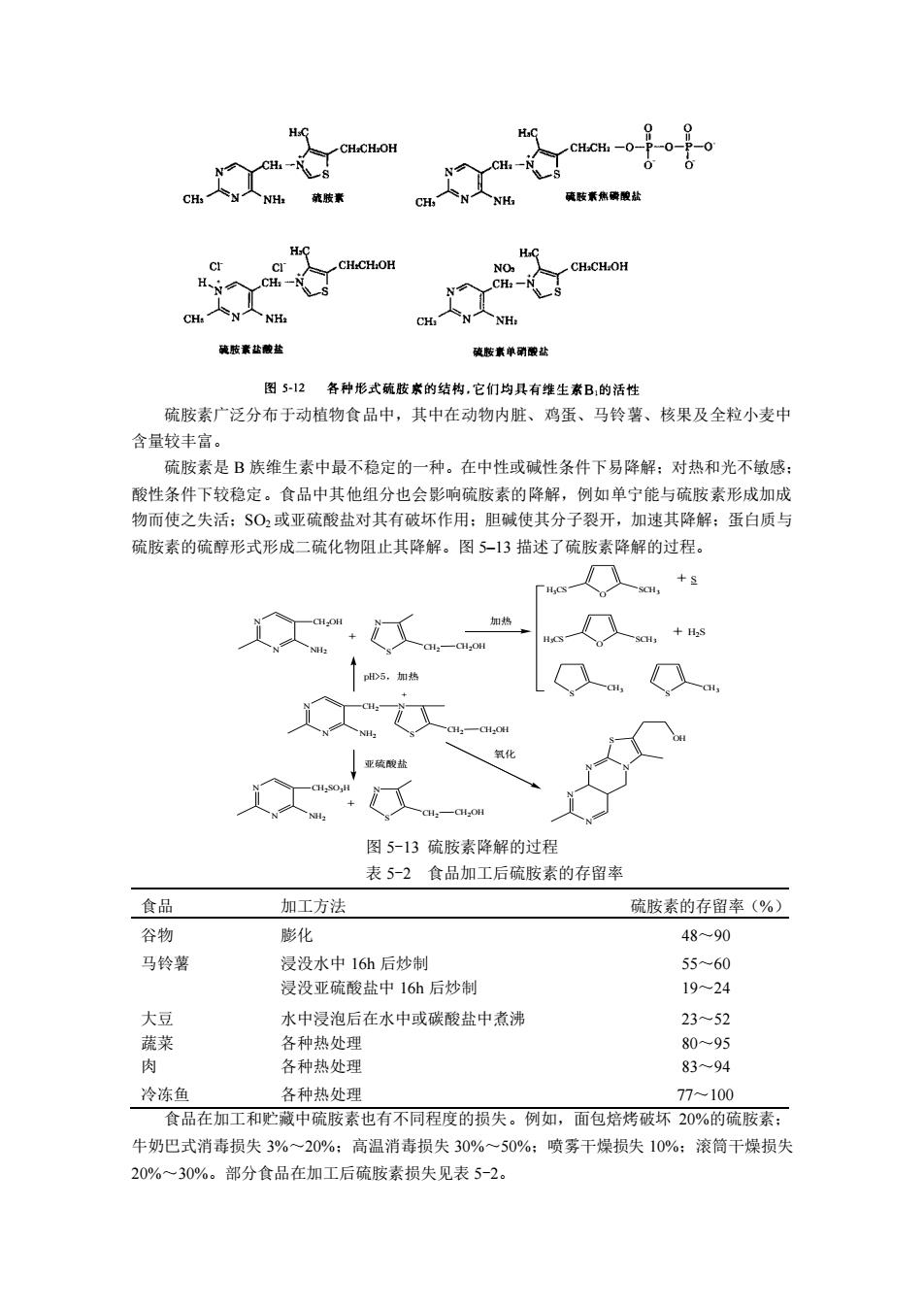

硫胺素广泛分布于动植物食品中,其中在动物内脏、鸡蛋、马铃薯、核果及全粒小麦中 含量较丰富。 硫胺素是 B 族维生素中最不稳定的一种。在中性或碱性条件下易降解;对热和光不敏感; 酸性条件下较稳定。食品中其他组分也会影响硫胺素的降解,例如单宁能与硫胺素形成加成 物而使之失活;SO2 或亚硫酸盐对其有破坏作用;胆碱使其分子裂开,加速其降解;蛋白质与 硫胺素的硫醇形式形成二硫化物阻止其降解。图 5–13 描述了硫胺素降解的过程。 N N NH2 CH2 N S CH2 CH2OH + N N NH2 CH2OH N S CH2 CH2OH + O H3CS SCH3 O H3CS SCH3 S CH3 S CH3 + H2S + S N N NH2 CH2SO3H N S CH2 CH2OH + N N N N S OH 亚硫酸盐 氧化 pH>5,加热 加热 图 5-13 硫胺素降解的过程 表 5-2 食品加工后硫胺素的存留率 食品 加工方法 硫胺素的存留率(%) 谷物 膨化 48~90 马铃薯 浸没水中 16h 后炒制 55~60 浸没亚硫酸盐中 16h 后炒制 19~24 大豆 水中浸泡后在水中或碳酸盐中煮沸 23~52 蔬菜 各种热处理 80~95 肉 各种热处理 83~94 冷冻鱼 各种热处理 77~100 食品在加工和贮藏中硫胺素也有不同程度的损失。例如,面包焙烤破坏 20%的硫胺素; 牛奶巴式消毒损失 3%~20%;高温消毒损失 30%~50%;喷雾干燥损失 10%;滚筒干燥损失 20%~30%。部分食品在加工后硫胺素损失见表 5-2

硫胺素广泛分布于动植物食品中,其中在动物内脏、鸡蛋、马铃薯、核果及全粒小麦中 含量较丰富。 硫胺素是 B 族维生素中最不稳定的一种。在中性或碱性条件下易降解;对热和光不敏感; 酸性条件下较稳定。食品中其他组分也会影响硫胺素的降解,例如单宁能与硫胺素形成加成 物而使之失活;SO2 或亚硫酸盐对其有破坏作用;胆碱使其分子裂开,加速其降解;蛋白质与 硫胺素的硫醇形式形成二硫化物阻止其降解。图 5–13 描述了硫胺素降解的过程。 N N NH2 CH2 N S CH2 CH2OH + N N NH2 CH2OH N S CH2 CH2OH + O H3CS SCH3 O H3CS SCH3 S CH3 S CH3 + H2S + S N N NH2 CH2SO3H N S CH2 CH2OH + N N N N S OH 亚硫酸盐 氧化 pH>5,加热 加热 图 5-13 硫胺素降解的过程 表 5-2 食品加工后硫胺素的存留率 食品 加工方法 硫胺素的存留率(%) 谷物 膨化 48~90 马铃薯 浸没水中 16h 后炒制 55~60 浸没亚硫酸盐中 16h 后炒制 19~24 大豆 水中浸泡后在水中或碳酸盐中煮沸 23~52 蔬菜 各种热处理 80~95 肉 各种热处理 83~94 冷冻鱼 各种热处理 77~100 食品在加工和贮藏中硫胺素也有不同程度的损失。例如,面包焙烤破坏 20%的硫胺素; 牛奶巴式消毒损失 3%~20%;高温消毒损失 30%~50%;喷雾干燥损失 10%;滚筒干燥损失 20%~30%。部分食品在加工后硫胺素损失见表 5-2