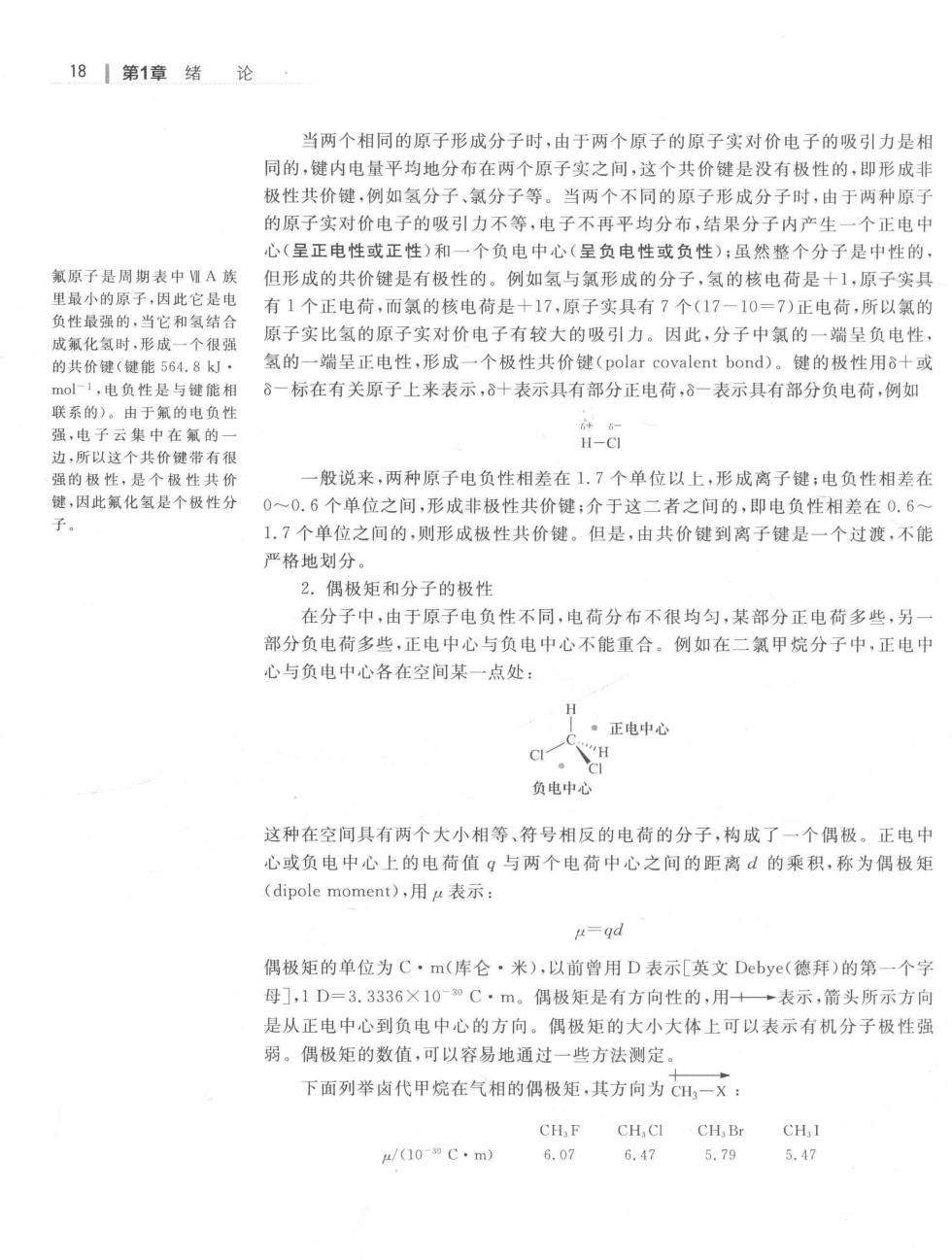

181第1章绪论 当两个相同的原子形成分子时,由于两个原子的原子实对价电子的吸引力是相 同的,键内电量平均地分布在两个原子实之间,这个共价键是没有极性的,即形成非 极性共价键,例如氢分子、氯分子等。当两个不同的原子形成分子时,由于两种原子 的原子实对价电子的吸引力不等,电子不再平均分布,结果分子内产生一个正电中 心(呈正电性或正性)和一个负电中心(呈负电性或负性):虽然整个分子是中性的 氟原子是周期表中MA族 但形成的共价键是有极性的。例如氢与氯形成的分子,氢的核电荷是十1,原子实具 里最小的原子,因此它是电 有1个正电荷,而氯的核电荷是+17,原子实具有7个(17一10-7)正电荷,所以氯的 负性最强的,当它和氢结合 成氟化氢时,形成一个很强 原子实比氢的原子实对价电子有较大的吸引力。因此,分子中氯的一端呈负电性 的共价球(镜能5648k1, 氢的一端呈正电性,形成一个极性共价键(polar covalent bond)。键的极性用a+或 电负性是与键能相 一标在有关原子上来表示,8十表示具有部分正电荷,。一表示具有部分负电荷,例如 强,电子云集中在氟的 边,所以这个共价健带有很 i-d 强的极性,是个极性共价 一般说来,两种原子电负性相差在1.7个单位以上,形成离子键:电负性相差在 键,因此氟化氢是个极性分 0~0.6个单位之间,形成非极性共价键:介于这二者之间的,即电负性相差在0.6 子 1,7个单位之间的,则形成极性共价键。但是,由共价键到离子键是一个过渡,不能 严格地划分。 2.偶极矩和分子的极性 在分子中,由于原子电负性不同,电荷分布不很均匀,某部分正电荷多些,另一 部分负电荷多些,正电中心与负电中心不能重合。例如在二氯甲烷分子中,正电中 心与负电中心各在空间某一点处: H 。正电中心 负电中心 这种在空间具有两个大小相等、符号相反的电荷的分子,构成了一个偶极。正电中 心或负电中心上的电荷值q与两个电荷中心之间的距离d的乘积,称为偶极矩 (dipole moment),用表示 u=qd 偶极矩的单位为C·m(库仑·米),以前曾用D表示[英文Debye(德拜)的第一个字 母],1D=3.3336×100C·m。偶极矩是有方向性的,用+→表示,箭头所示方向 是从正电中心到负电中心的方向。偶极矩的大小大体上可以表示有机分子极性强 弱。偶极矩的数值,可以容易地通过一些方法测定。 下面列举卤代甲烷在气相的偶极矩,其方向为C,一X: CH,F CH,CI CH,Br CH,I u/000C·m)6.076.475.79 5.47

1.3化学键119 氟原子比氯原子的电负性大,但正、负电荷中心之间的距离CH,F比CH,C短,因此 CH,F的偶极矩反而比CH,CI的偶极矩小。 习题5下列化合物中,哪些是离子化合物?哪些是极性化合物?哪些是非极 性化合物? KBr.I2.CHCHs.CHgBr.CHgOH 1,3.7共价键的键长键角键能 1.键长 形成共价键的两原子核间的平衡距离称为共价键的键长(length of covalent bod)。同核双原子分子的键长即是两个原子的共价半径之和。X射线衍射法、电 子衍射法、光谱法等都可以用于测定键长。表1-3列出了有机化合物中一些常见的 共价键的键长 表1-3一些共价键的键长(单位:pm】 化合物键键长化合物 键 键长化合物键键长化合物键键长 甲烷C-H109 烷烃CC154三甲胺C-N147 氟甲烷C一F142 乙烯C-H107 烯烃C-C134 尿素C-N137 氯甲烷CC1177 乙炔C-H105 炔烃C=C120 乙C=N115 溴甲烷C-Br194 C-H108 乙腈C-C149甲陆C一0144 碘甲烧C一1213 硫脉C-S164 丙烯C-C150 甲醛C-0121氯乙烷CC1169 表中的数据表明,键型和成键的杂化轨道发生变化时,共价键的键长也会随之 变化 习题16结合表13中的数据回答下列问题 ()下列化合物中,编号所指三根C一H键的键长是否相等?为什么? H C-cc ()下列化合物中,编号所指碳碳键的键长是否相等?为什么? c u-c-Sab

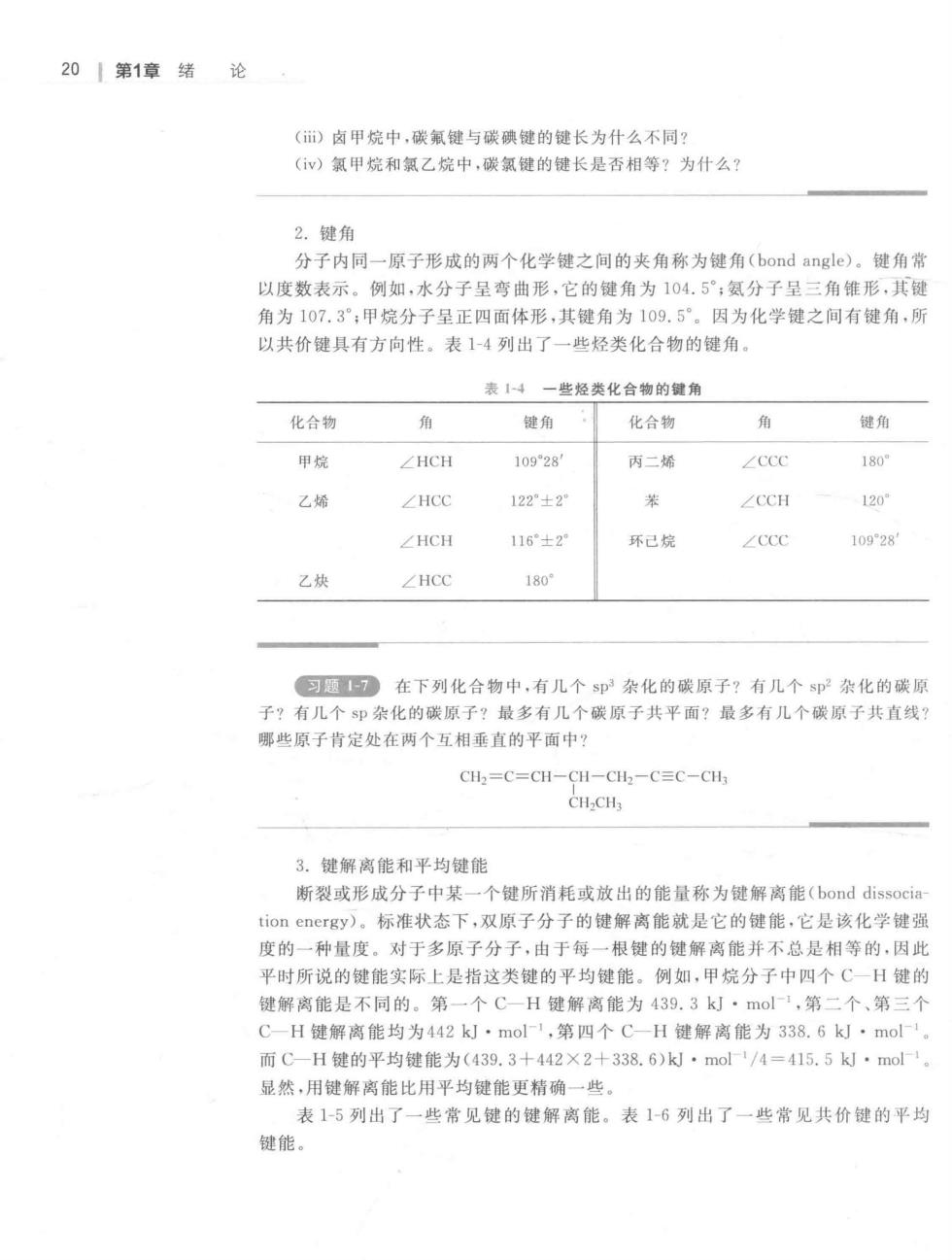

201第1章绪论 ()卤甲烷中,碳氟键与碳碘键的键长为什么不同? (v)氯甲烷和氯乙烷中,碳氯键的键长是否相等?为什么 2.键角 分子内同一原子形成的两个化学键之间的夹角称为键角(bond angle)。键角常 以度数表示。例如,水分子呈弯曲形,它的键角为104.5°:氨分子呈三角锥形,其键 角为107.3°:甲烷分子呈正四面体形,其键角为109.5°。因为化学键之间有键角,所 以共价键具有方向性。表1-4列出了一些烃类化合物的键角。 表14一些烃类化合物的键角 化合物 角 健角 化合物 角 键角 甲烷 ∠HCH 109*28 丙二烯 ∠CCC 180 乙烯 HCC 122°士2 装 ∠ccH 120 ∠HCH 116±2 环已烷 109°28 乙炔 ∠HCC 180 习题17在下列化合物中,有儿个sp杂化的碳原子?有几个sp2杂化的碳原 子?有几个即杂化的碳原子?最多有几个碳原子共平面?最多有几个碳原子共直线? 哪些原子肯定处在两个互相垂直的平面中? CH:=C=CH-CH-CH-C=C-CH; CH-CH 3.键解离能和平均键能 断裂或形成分子中某一个键所消耗或放出的能量称为键解离能(bond dissocia tion energy)。标准状态下,双原子分子的键解离能就是它的键能,它是该化学键强 度的一种量度。对于多原子分子,由于每一根键的键解离能并不总是相等的,因此 平时所说的键能实际上是指这类键的平均键能。例如,甲烷分子中四个C一H键的 键解离能是不同的。第一个C一H键解离能为439.3kJ·mol1,第二个、第三个 C-H键解离能均为442kJ·mol1,第四个C一H键解离能为338.6kJ·mol 而C-H键的平均键能为(439.3十442×2+338.6)kJ·mol/4=415.5k·mol 显然,用键解离能比用平均键能更精确一些。 表1-5列出了一些常见键的键解离能。表1-6列出了一些常见共价键的平均 键能

1.3化学键121 表5一些常见键的键解离能(单位:k·mo1) CI Br OH NH, Me CN 甲基 439.3 460.2 355.6297.1238.5389.1355.6376.6510.5 乙基 410.0 451.9 334.7 284.5 221.8 382.8343.1 359.8 493.7 正丙基 410.0 447.7 338.9 284.5 221.8 384.9 343.1 361.9 489.5 异丙基 397.5 445.6 38.9 284. 223.8 389.1 343. 359.8 485.3 级丁丁果 389.1 460.2 338.9 280.3 217.6 389.1 343.1 354.5 装基 464.1 527.2 401.7 336.8 272.0 464.4 426.8 426.8 548.1 苯甲基 368. 301.2 242.7 200.8 338.9 297.1 318.0 烯丙其 359.8 284.5 225.9 171.5 326. 309.6 乙酰基 359.8 497.9 338.9 276.1 205.0 447.7 338.9 乙氧基 435.1 184.1 347.3 乙烯基 460.2 376.6 326.4 418.4 543.9 436.0 568.2 431.8366.1 298.3 498.0 447.7 419.3523.0 表1-6常见共价键的平均键能(单位:k·mo) H C 0 Si Br 1 H 435.14142389.1464.4564.83180347.3431036402971 347.3 305.4 359.8 485.3 301.2 372.0339.0284.5 217.6 N 163.2221.8272.0 1925 0 196.6 188.3 451.9 217.6 200.8 234.3 154.8564.8 221.8 380.7309.6 234.3 251.0 225.2217.6 c 242.7 Br 192.5 150.6 习题18将下列各组化合物中有下划线的键按键解离能由大到小排列成序。 CH;CH2-H CHCH,CH-H cHe-n (ii)CHs-H CHCH2-F (CH)2CH-CI CH2=CHCH2-OH CH3C-1 CH2=CH-CN

221第1章绪论 14酸碱的概念 近代的酸碱理论是从19世纪后期开始的,先后提出了酸碱电离理论、酸碱溶剂 理论、酸碱质子理论、酸碱电子理论和软硬酸碱理论。现简单介绍如下, 1.4.1酸碱电离理论 酸碱电离理论(ionization theory of acid and base)是由S.Arrhenius(阿仑尼乌 斯)于1889年提出的。该理论的要点是:“凡在水溶液中能电离并释放出H的物度 叫酸,能电离并释放HO的物质叫碱。”该理论的缺点是,将酸碱局限在能在水溶液 中分别生成H和HO的物质:对于非水体系中物质的酸碱性及对不含H和HO 成分的物质的酸碱性,则无能为力了。 1.4.2酸碱溶剂理论 酸碱溶剂理论(solvent theory of acid and base)是由Franklin(富兰克林)于 1905年提出的。该理论的要点是:“能生成和溶剂相同的正离子者为酸,能生成与 阿仑尼乌斯(Svante Arrhe 溶剂相同的负离子者为减。”该理论比酸碱电离理论的话用节制宽广了,但它的缺点 nius),瑞典化学家。185g 年2月19日生于瑞典乌普 是只能应用于能电离的溶剂中,无法解释在不电离的溶剂中的酸碱或无溶剂的酸碱 速拉近的维克城堡.192 体系。 年10月2日逝世,他有很 多贡献,最重要的是创立了 1.4.3酸碱质子理论 电离理论,并于1903年获 酸碱质子理论(proton theory of acid and base)是分别由丹麦化学家Bronsted 诺贝尔化学奖 (布朗斯特)和英国化学家Lowry(劳里)同时于1923年提出的,又称为Bronsted Lowy质子理论。该理论的基本要点是,酸是质子的给予体(给体),碱是质子的接 受体(受体): 1HC1→r+CT NH1+HT◆NH4 共钜碱 碱 共酸 个酸释放质子后产生的酸根,即为该酸的共轭碱(conjugate base)一个碱与质子 结合后形成的质子化物,即为该碱的共轭酸(conjugate acid),如 碱碱的共轭酸酸的共钜碱 CH;COOH+H2O HO+CH:COO H,O+CHNH2→CHNH+HO H2SO CH2OH-CH;OH2 HSO 酸的强度,可以在很多溶剂中测定,但最常用的是在水溶液中,通过酸的解离常