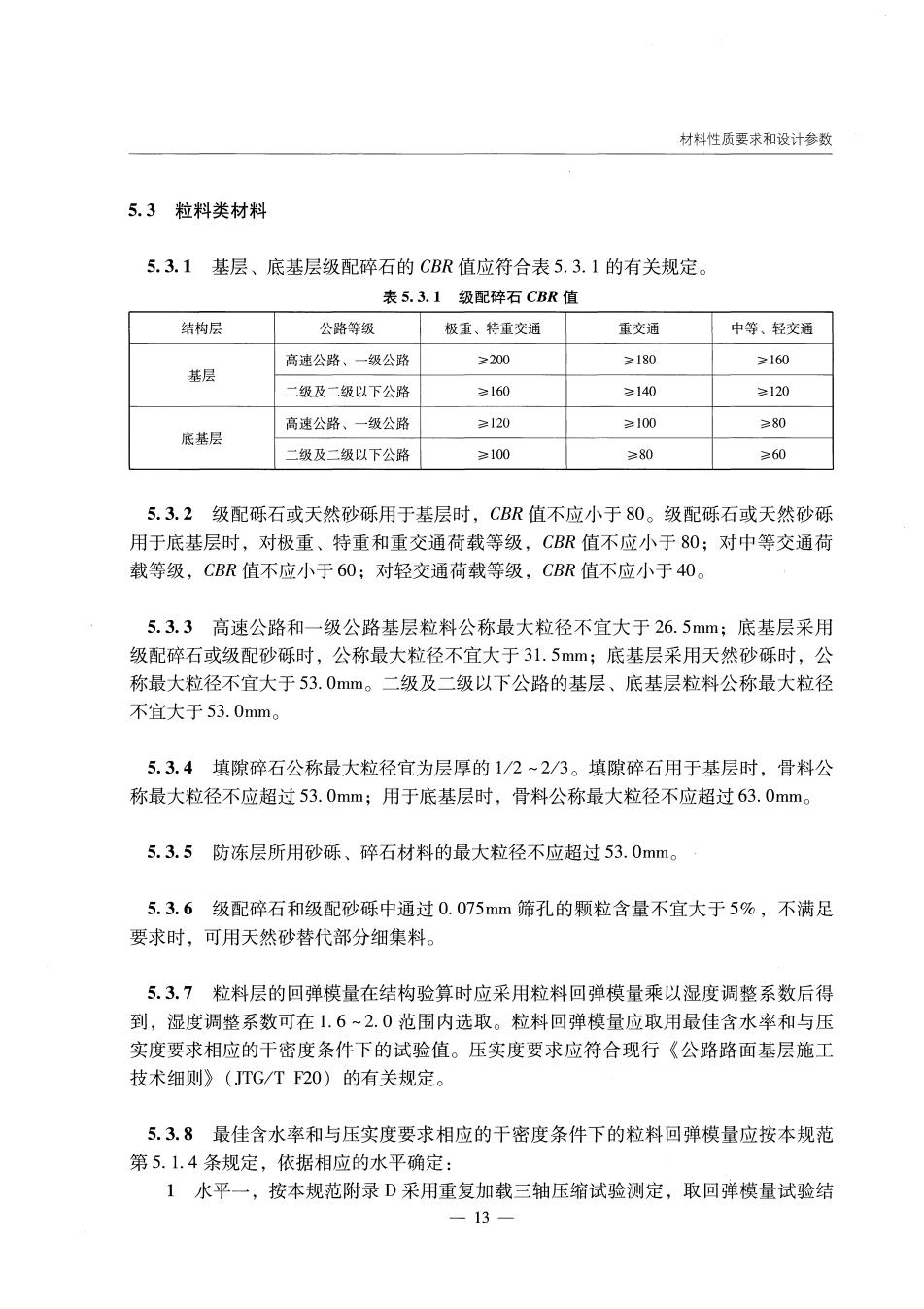

材料性质要求和设计参数5.3粒料类材料5.3.1基层、底基层级配碎石的CBR值应符合表5.3.1的有关规定。表5.3.1级配碎石CBR值结构层公路等级极重、特重交通重交通中等、轻交通≥200≥180高速公路、一级公路≥160基层≥160≥140≥120二级及二级以下公路高速公路、一级公路≥120≥100≥80底基层≥80≥100≥60二级及二级以下公路5.3.2级配砾石或天然砂砾用于基层时,CBR值不应小于80。级配砾石或天然砂砾用于底基层时,对极重、特重和重交通荷载等级,CBR值不应小于80:对中等交通荷载等级,CBR值不应小于60;对轻交通荷载等级,CBR值不应小于40。5.3.3高速公路和一级公路基层粒料公称最大粒径不宜大于26.5mm:底基层采用级配碎石或级配砂砾时,公称最大粒径不宜大于31.5mm;底基层采用天然砂砾时,公称最大粒径不宜大于53.0mm。二级及二级以下公路的基层、底基层粒料公称最大粒径不宜大于53.0mm。5.3.4填隙碎石公称最大粒径宜为层厚的1/2~2/3。填隙碎石用于基层时,骨料公称最大粒径不应超过53.0mm;用于底基层时,骨料公称最大粒径不应超过63.0mm。5.3.5防冻层所用砂砾、碎石材料的最大粒径不应超过53.0mm。5.3.6级配碎石和级配砂砾中通过0.075mm筛孔的颗粒含量不宜大于5%,不满足要求时,可用天然砂替代部分细集料。5.3.7粒料层的回弹模量在结构验算时应采用粒料回弹模量乘以湿度调整系数后得到,湿度调整系数可在1.6~2.0范围内选取。粒料回弹模量应取用最佳含水率和与压实度要求相应的干密度条件下的试验值。压实度要求应符合现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20)的有关规定。5.3.8最佳含水率和与压实度要求相应的于密度条件下的粒料回弹模量应按本规范第5.1.4条规定,依据相应的水平确定:1水平一,按本规范附录D采用重复加载三轴压缩试验测定,取回弹模量试验结13

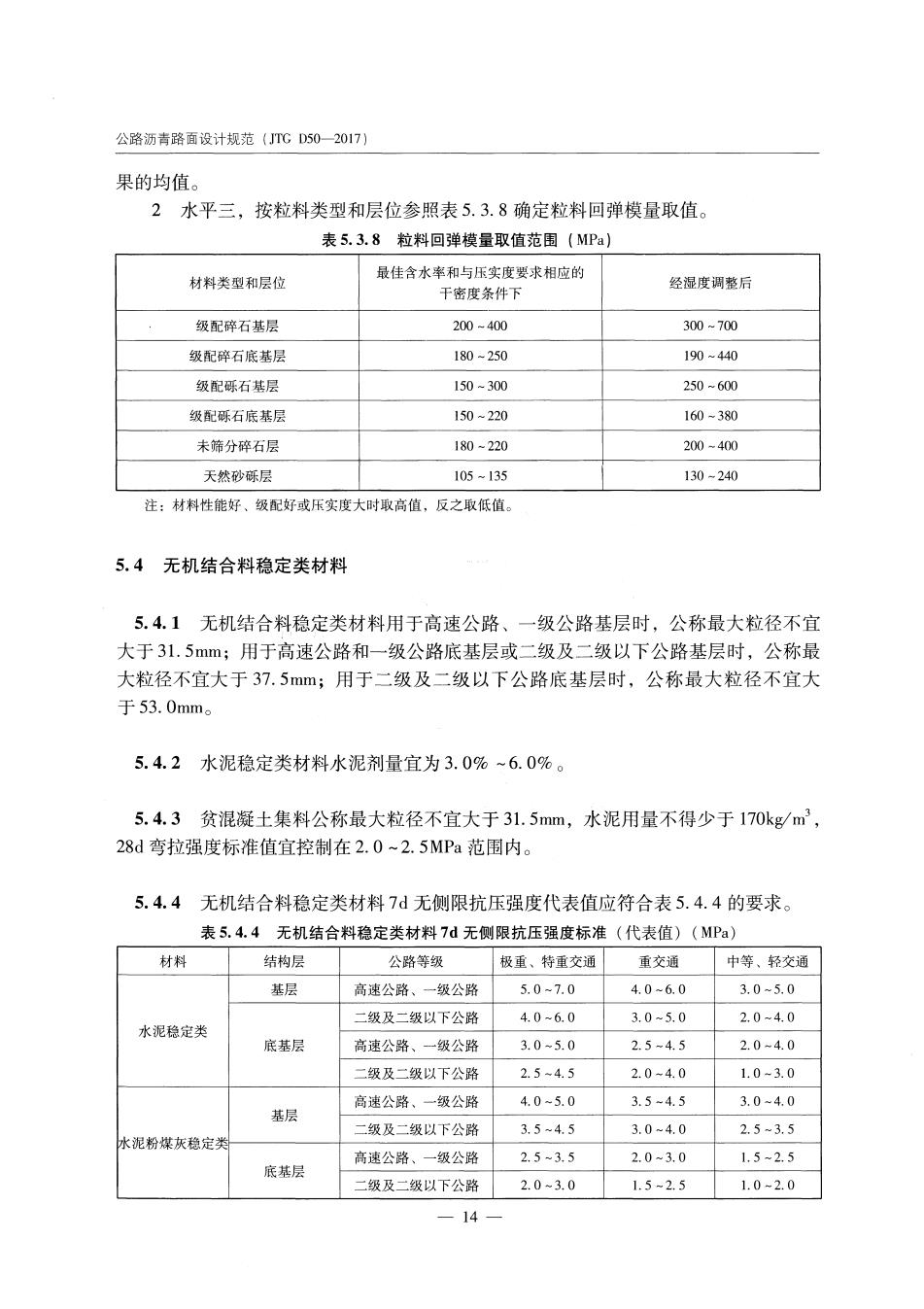

公路沥青路面设计规范(JTGD50—2017)果的均值。2水平三,按粒料类型和层位参照表5.3.8确定粒料回弹模量取值。表5.3.8粒料回弹模量取值范围(MPa)最佳含水率和与压实度要求相应的材料类型和层位经湿度调整后干密度条件下级配碎石基层200~400300 ~ 700180 ~250190 ~440级配碎石底基层150 ~ 300250 ~600级配砾石基层150~220级配砾石底基层160~380未筛分碎石层180~220200~400105~135130~240天然砂砾层注:材料性能好、级配好或压实度大时取高值,反之取低值。5.4无机结合料稳定类材料5.4.1无机结合料稳定类材料用于高速公路、一级公路基层时,公称最大粒径不宜大于31.5mm;用于高速公路和一级公路底基层或二级及二级以下公路基层时,公称最大粒径不宜大于37.5mm;用于二级及二级以下公路底基层时,公称最大粒径不宜大于53.0mm。5.4.2水泥稳定类材料水泥剂量宜为3.0%~6.0%。5.4.3贫混凝十集料公称最大粒径不宜大于31.5mm,水泥用量不得少于170kg/m28d弯拉强度标准值宜控制在2.0~2.5MPa范围内。5.4.4无机结合料稳定类材料7d无侧限抗压强度代表值应符合表5.4.4的要求。表5.4.4无机结合料稳定类材料7d无侧限抗压强度标准(代表值)(MPa)材料结构层公路等级极重、特重交通重交通中等、轻交通基层5.0 ~7. 03.0~5.0高速公路、一级公路4.0~6.04.0 ~6.03.0~5.02.0~4.0二级及二级以下公路水泥稳定类底基层3.0 ~5.02.5~4.52.0~4.0高速公路、一级公路2.5~4.52.0~4.01.0~3.0二级及二级以下公路高速公路、一级公路4.0~5.03.5~4.53.0~4. 0基层3.5~4.53.0~4.02.5~3.5二级及二级以下公路水泥粉煤灰稳定类2.5~3.5高速公路、一级公路2.0~3.01.5 ~2.5底基层2.0 ~3. 01.5 ~2.51.0~2.0二级及二级以下公路14

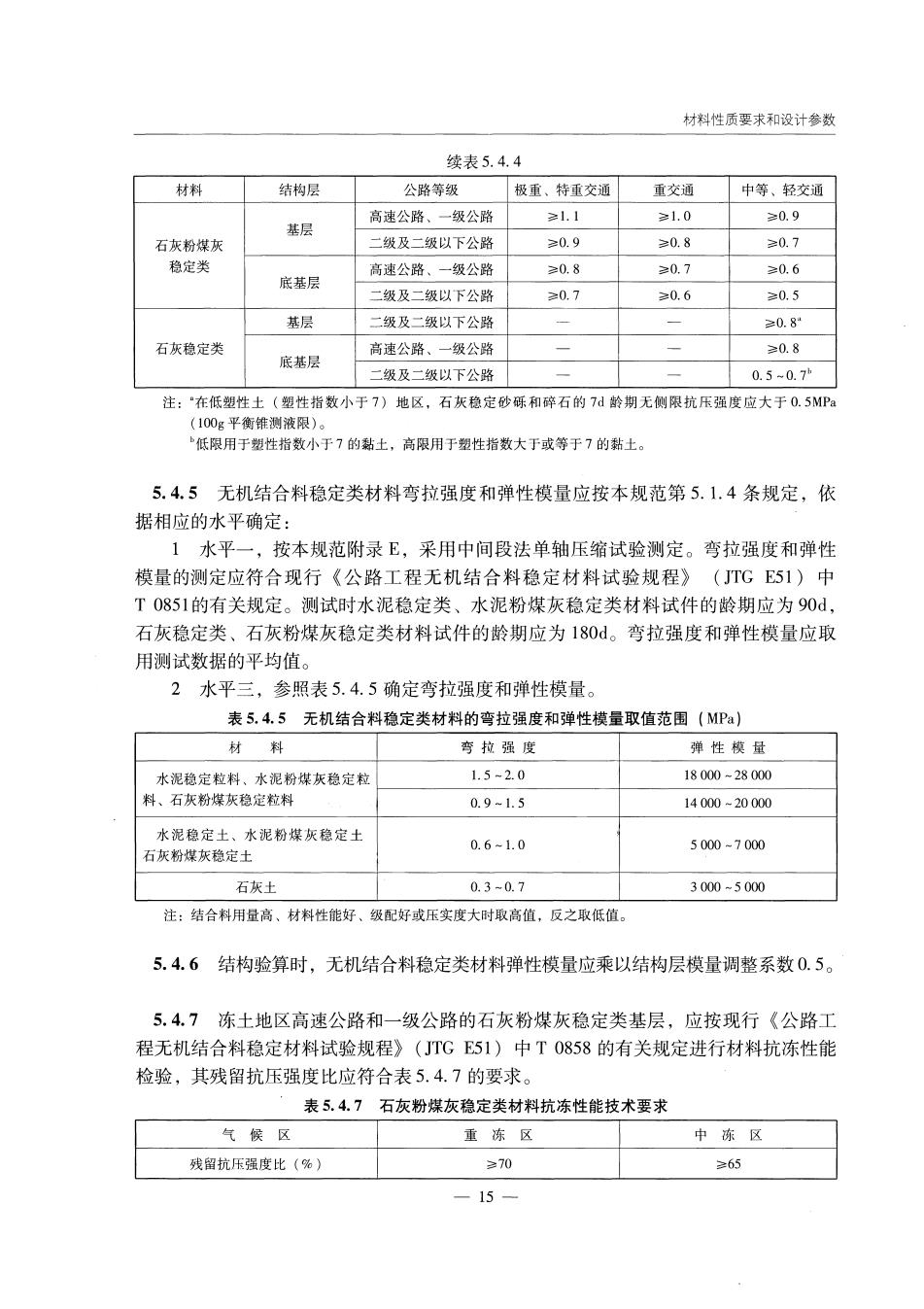

材料性质要求和设计参数续表5.4.4材料结构层公路等级极重、特重交通重交通中等、轻交通≥1.1≥1.0≥0.9高速公路、一级公路基层≥0.9二级及二级以下公路≥0.8≥0.7石灰粉煤灰稳定类≥0.8≥0.7≥0. 6高速公路、一级公路底基层≥0.7≥0.6≥0.5二级及二级以下公路基层二级及二级以下公路≥0. 8*≥0.8石灰稳定类高速公路、一级公路底基层二级及二级以下公路0.5 ~0.7h注:“在低塑性土(塑性指数小于7)地区,石灰稳定砂砾和碎石的7d龄期无侧限抗压强度应大于0.5MPa(100g平衡锥测液限)。低限用于塑性指数小于7的黏土,高限用于塑性指数大于或等于7的黏土。5.4.5无机结合料稳定类材料弯拉强度和弹性模量应按本规范第5.1.4条规定,依据相应的水平确定:1水平一,按本规范附录E,采用中间段法单轴压缩试验测定。弯拉强度和弹性模量的测定应符合现行《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTGE51)中T0851的有关规定。测试时水泥稳定类、水泥粉煤灰稳定类材料试件的龄期应为90d,石灰稳定类、石灰粉煤灰稳定类材料试件的龄期应为180d。弯拉强度和弹性模量应取用测试数据的平均值。2、水平三,参照表5.4.5确定弯拉强度和弹性模量表5.4.5无机结合料稳定类材料的弯拉强度和弹性模量取值范围(MPa)材料弯拉强度弹性模量1.5~2.018 000~28 000水泥稳定粒料、水泥粉煤灰稳定粒料、石灰粉煤灰稳定粒料0.9 ~ 1.514000~20000水泥稳定土、水泥粉煤灰稳定土0.6~1.05000~7000石灰粉煤灰稳定土0.3~0.73000~5000石灰土注:结合料用量高、材料性能好、级配好或压实度大时取高值,反之取低值。5.4.6结构验算时,无机结合料稳定类材料弹性模量应乘以结构层模量调整系数0.5。5.4.7冻土地区高速公路和一级公路的石灰粉煤灰稳定类基层,应按现行《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTGE51)中T0858的有关规定进行材料抗冻性能检验,其残留抗压强度比应符合表5.4.7的要求。表5.4.7石灰粉煤灰稳定类材料抗冻性能技术要求气候区重冻区中冻区≥70≥65残留抗压强度比(%)15

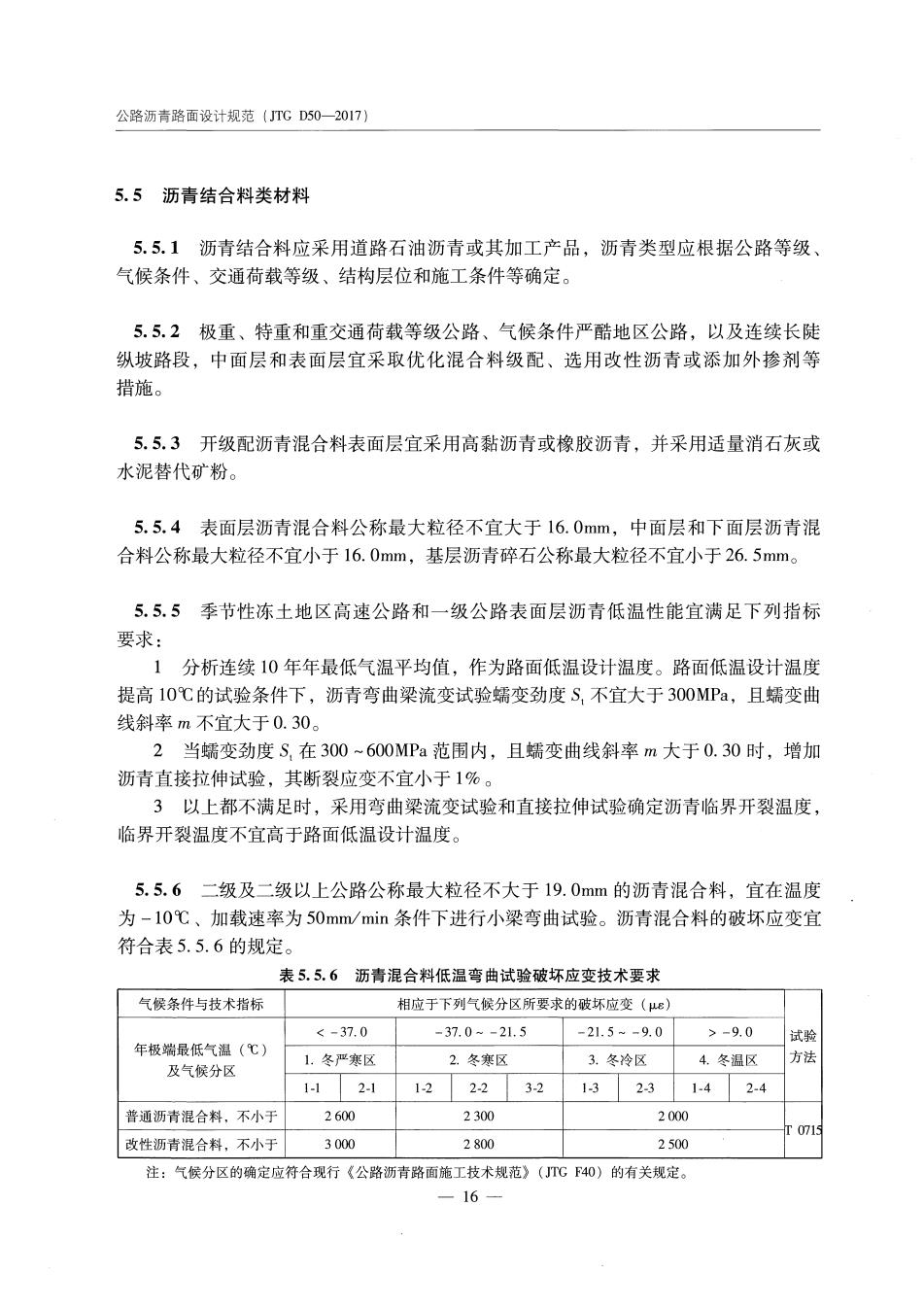

公路沥青路面设计规范(JTGD50—2017)5.5沥青结合料类材料5.5.1沥青结合料应采用道路石油沥青或其加工产品,沥青类型应根据公路等级、气候条件、交通荷载等级、结构层位和施工条件等确定。5.5.2极重、特重和重交通荷载等级公路、气候条件严酷地区公路,以及连续长陡纵坡路段,中面层和表面层宜采取优化混合料级配、选用改性沥青或添加外掺剂等措施。5.5.3开级配沥青混合料表面层宜采用高黏沥青或橡胶沥青,并采用适量消石灰或水泥替代矿粉。5.5.4表面层沥青混合料公称最大粒径不宜大于16.0mm,中面层和下面层沥青混合料公称最大粒径不宜小于16.0mm,基层沥青碎石公称最大粒径不宜小于26.5mm。5.5.5季节性冻土地区高速公路和一级公路表面层沥青低温性能宜满足下列指标要求:1分析连续10年年最低气温平均值,作为路面低温设计温度。路面低温设计温度提高10℃的试验条件下,沥青弯曲梁流变试验变劲度S,不宜大于300MPa,且变曲线斜率m不宜大于0.30。2当蠕变劲度S,在300~600MPa范围内,且蠕变曲线斜率m大于0.30时,增加沥青直接拉伸试验,其断裂应变不宜小于1%。3以上都不满足时,采用弯曲梁流变试验和直接拉伸试验确定沥青临界开裂温度,临界开裂温度不宜高于路面低温设计温度。5.5.6二级及二级以上公路公称最大粒径不大于19.0mm的沥青混合料,宜在温度为-10℃、加载速率为50mm/min条件下进行小梁弯曲试验。沥青混合料的破坏应变宜符合表5.5.6的规定。表5.5.6沥青混合料低温弯曲试验破坏应变技术要求气候条件与技术指标相应于下列气候分区所要求的破坏应变(ue)<37.037.0~21.521.5~-9.0> -9.0试验年极端最低气温(℃)方法1.冬严寒区2.冬寒区3.冬冷区4.冬温区及气候分区1-12-11-22-23-21-32-31-42-42.6002.3002000普通沥青混合料,不小于T07152.5003.0002.800改性沥青混合料,不小于注:气候分区的确定应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40)的有关规定。16

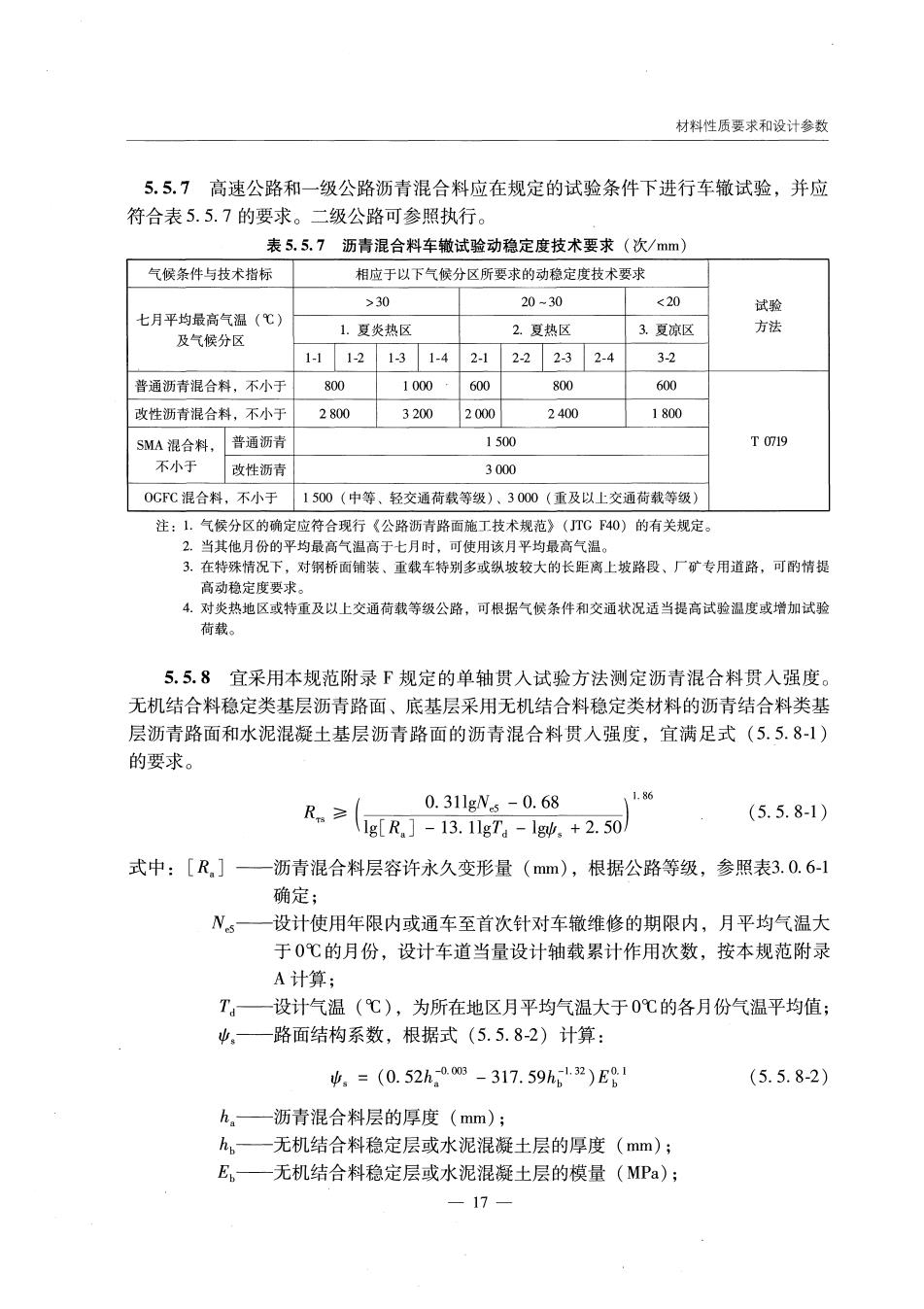

材料性质要求和设计参数5.5.7高速公路和一级公路沥青混合料应在规定的试验条件下进行车辙试验,并应符合表5.5.7的要求。二级公路可参照执行。表5.5.7沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求(次/mm)气候条件与技术指标相应于以下气候分区所要求的动稳定度技术要求<20>3020 ~30试验七月平均最高气温(℃)方法2.夏热区3.夏凉区1.夏炎热区及气候分区1-11-3 2-33-21-21-42-12-22-4800600800600普通沥青混合料,不小于1 000改性沥青混合料,不小于2.80032002.00024001800T 0719普通沥青1500SMA混合料,不小于改性沥青3 000OCFC混合料,不小于1500(中等、轻交通荷载等级)、3000(重及以上交通荷载等级)注:1.气候分区的确定应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40)的有关规定。2.当其他月份的平均最高气温高于七月时,可使用该月平均最高气温。3.在特殊情况下,对钢桥面铺装、重载车特别多或纵坡较大的长距离上坡路段、厂矿专用道路,可酌情提高动稳定度要求。4.对炎热地区或特重及以上交通荷载等级公路,可根据气候条件和交通状况适当提高试验温度或增加试验荷载。5.5.8宜采用本规范附录F规定的单轴贯人试验方法测定沥青混合料贯人强度。无机结合料稳定类基层沥青路面、底基层采用无机结合料稳定类材料的沥青结合料类基层沥青路面和水泥混凝土基层沥青路面的沥青混合料贯人强度,宜满足式(5.5.8-1)的要求。1.860. 31lgNs - 0. 68(5. 5. 8-1)R(ig[R.] -13.11gTa-1g),+2.50)式中:「R.1沥青混合料层容许永久变形量(mm),根据公路等级,参照表3.0.6-1确定;Ns设计使用年限内或通车至首次针对车辙维修的期限内,月平均气温大于0℃的月份,设计车道当量设计轴载累计作用次数,按本规范附录A计算;T设计气温(℃),为所在地区月平均气温大于0℃的各月份气温平均值;、一一路面结构系数,根据式(5.5.8-2)计算:。= (0.52h0.003 317.59hl-32)Eg(5.5.8-2)ha——沥青混合料层的厚度(mm);hh一无机结合料稳定层或水泥混凝土层的厚度(mm);E.一无机结合料稳定层或水泥混凝土层的模量(MPa);17