第二章沉积岩的原生构造及产状 本章提要 本章主要讲述沉积岩层的原生构造、岩层的产状、厚度及其出露特征。学习本章时要 求掌握利用沉积岩的原生构造确定岩层顶、底:掌握倾斜岩层的产状要素及测量、表示方 法:学会利用岩层露头分布“V”字形法则判断岩层产状:了解岩层露头宽度的变化特点 及其影响因素。本章的重点是层理及岩层的概念:岩层顶、底面的识别:岩层产状、厚度 及出露特征。难点是倾斜岩层的出露特征。 沉积岩是地壳表层分布最广泛的岩石,其分布面积约占地球大陆面积的75%。大陆地壳 表层的地质构造很多都是由沉积岩形成的。观测分析沉积岩层的原生构造、岩层产状和接触 关系是研究地质构造的一项基础工作,也是本课程的基本内容之一。 第一节沉积岩层的原生构造 一、岩层的概念 由两个平行或近于平行的界面所限制的,岩性基本一致的,层状岩体叫做岩层,由沉积 作用形成的岩层叫沉积岩层。岩层的上、下界面叫层面,上层面又称顶面,下层面又称底面。 两个岩层的接触面,既是上覆岩层的底面,又是下伏岩层的顶面。 同一岩层的成分、结构和颜色大体上是一致的,并由两个相当清楚的界面将其与上覆岩 层和下伏岩层分隔开。但在同 一岩层内,沿垂直层面方向的 白云质灰岩层 剖面仔细观察,还会发现有颗 2▣ 粒粗细、颜色深浅甚至含有其 泥质灰岩层 它物质多少的变化。根据这些 变化,岩层内还可以细分为者 干更小的层。所以,层又是岩 黄绿色页岩层 层的基本组成单位。一个岩层 紫色页岩层 可以由一个或几个层组成(图 灰绿色顶岩 2-1). 岩层的形成过程是内力 地质作用和外力地质作用相 砂砾岩层 互影响、相互制约的过程。如 粗砂岩层 处于地壳不断下降过程中的 细砂岩层西 个接受沉积的坳陷盆地,在 图2 岩层和层之间的关系示意图

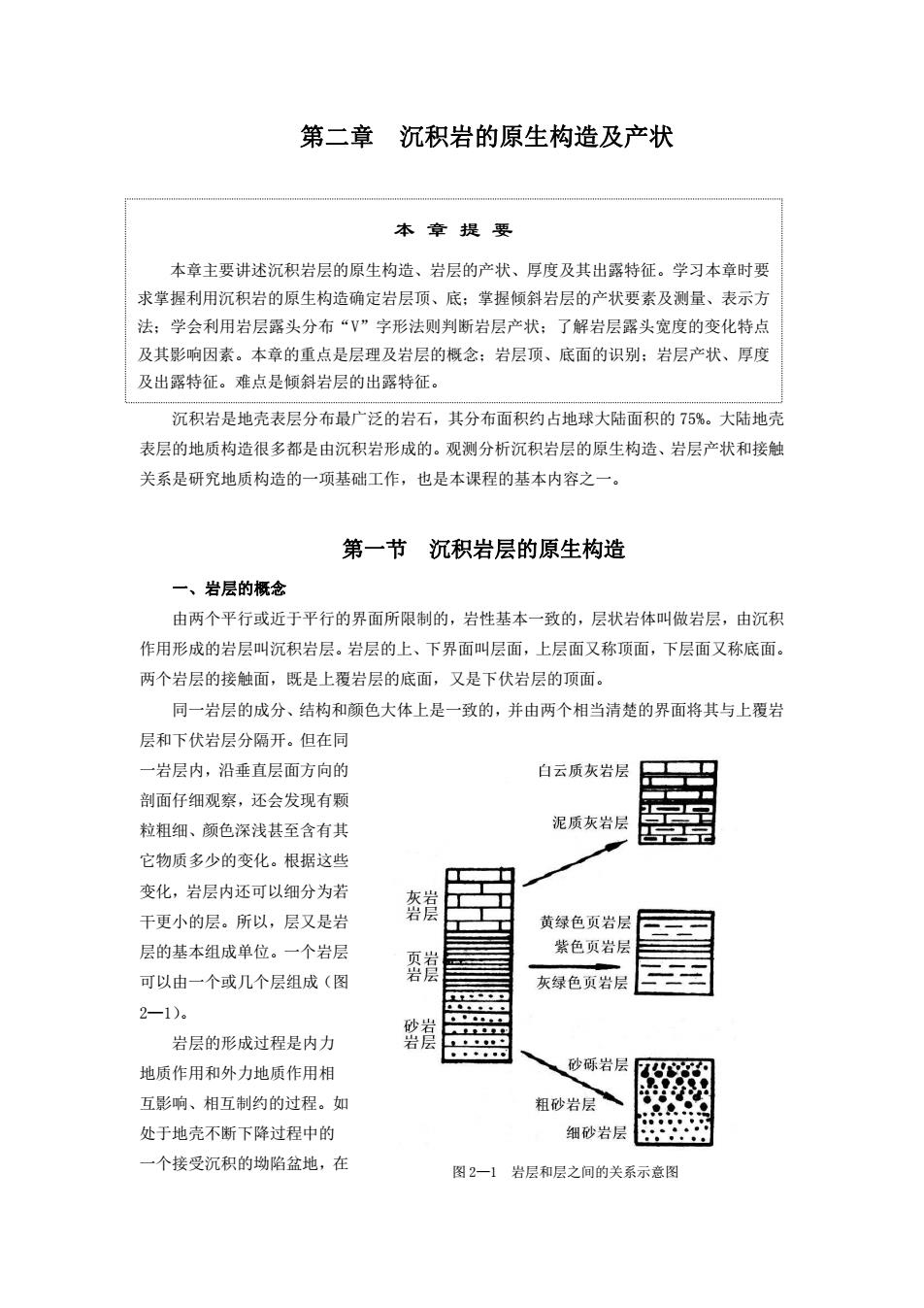

第二章 沉积岩的原生构造及产状 沉积岩是地壳表层分布最广泛的岩石,其分布面积约占地球大陆面积的 75%。大陆地壳 表层的地质构造很多都是由沉积岩形成的。观测分析沉积岩层的原生构造、岩层产状和接触 关系是研究地质构造的一项基础工作,也是本课程的基本内容之一。 第一节 沉积岩层的原生构造 一、岩层的概念 由两个平行或近于平行的界面所限制的,岩性基本一致的,层状岩体叫做岩层,由沉积 作用形成的岩层叫沉积岩层。岩层的上、下界面叫层面,上层面又称顶面,下层面又称底面。 两个岩层的接触面,既是上覆岩层的底面,又是下伏岩层的顶面。 同一岩层的成分、结构和颜色大体上是一致的,并由两个相当清楚的界面将其与上覆岩 层和下伏岩层分隔开。但在同 一岩层内,沿垂直层面方向的 剖面仔细观察,还会发现有颗 粒粗细、颜色深浅甚至含有其 它物质多少的变化。根据这些 变化,岩层内还可以细分为若 干更小的层。所以,层又是岩 层的基本组成单位。一个岩层 可以由一个或几个层组成(图 2—1)。 岩层的形成过程是内力 地质作用和外力地质作用相 互影响、相互制约的过程。如 处于地壳不断下降过程中的 一个接受沉积的坳陷盆地,在 本 章 提 要 本章主要讲述沉积岩层的原生构造、岩层的产状、厚度及其出露特征。学习本章时要 求掌握利用沉积岩的原生构造确定岩层顶、底;掌握倾斜岩层的产状要素及测量、表示方 法;学会利用岩层露头分布“V”字形法则判断岩层产状;了解岩层露头宽度的变化特点 及其影响因素。本章的重点是层理及岩层的概念;岩层顶、底面的识别;岩层产状、厚度 及出露特征。难点是倾斜岩层的出露特征。 图 2—1 岩层和层之间的关系示意图

其边缘沉积了砾石,向盆地内部逐渐过渡为砂、细砂、粘士等物质,在离岸更远的地方为较 稳定的化学沉积。成岩以后就形成了砾岩、砂岩、页岩、泥灰岩或石灰岩等(图1一2)。 如果地壳继续下降,沉积区不断扩大,沉积区段发生变化,在原来砾石层上面又沉积了砂层, 原砂层上面又沉积了细砂或粘土等,使水平方向和垂直方向均呈现出由粗到细逐渐过度的关 系(图2一2B)。有时沉积下降速度明显变化,造成沉积环境的明显变化,使上、下两套沉 积物在物质成分、结构和颜色等方面均有明显的差异(图1一2C)。这种相互重叠并有明显 差异的地质体,成岩以后在构造上的明显特征是具有层状构造。 同一岩层在形成过程中,由于气候条件、水流大小、物源供应等外力地质因素发生变化 而显示出层理和层。因此,任何一个岩层都是一次地壳升降运动所造成的沉积单位。其岩层 的性质受一定的时间、空间和自然地理环境所控制。 海平面 77 钙质泥 陆遵泥 图2一2岩层及层理的形成 A一沉积盆地中陆源沉积物与海岸线的分布关系: B一当沉积盆地缓慢下降时,各岩层间物质成分的渐变关系 C一当沉积盆地迅速下降时,各岩层间物质成分的突变关系 同一岩层顶、底面之间的最短距离,就是岩层的厚度(真厚度)。由于沉积环境和条件 的不同,岩层的厚度区域分布有变化,有的岩层在较大范围内厚度不变或基本一致,形成厚 度稳定的板状岩层:有的岩层在较小范用内明显地向一个方向增厚,而向另一个方向变薄甚 至尖灭,称作岩层的尖灭现象:有的岩层中间厚向两侧尖灭,形成透镜状岩层(图2一3)

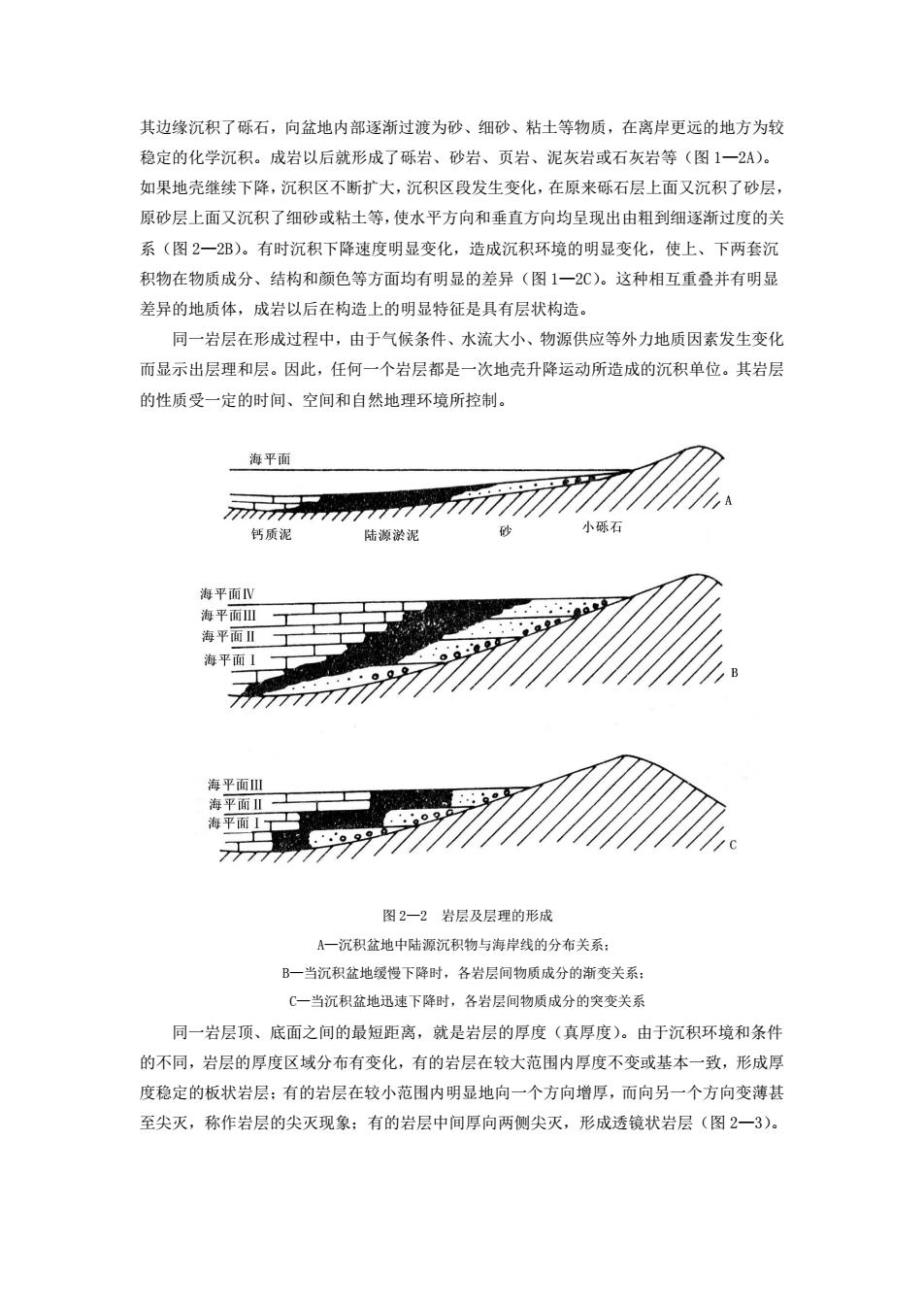

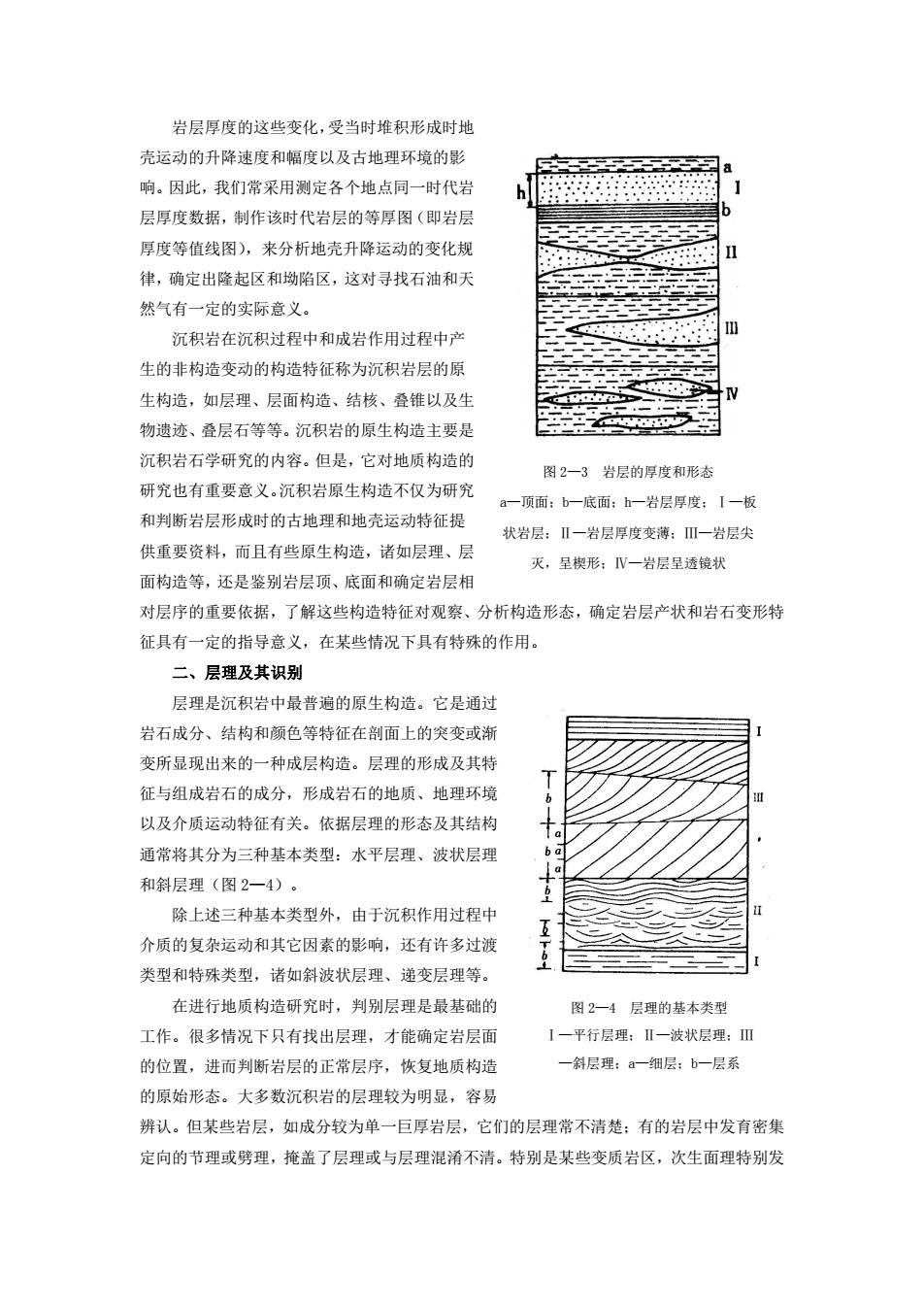

其边缘沉积了砾石,向盆地内部逐渐过渡为砂、细砂、粘土等物质,在离岸更远的地方为较 稳定的化学沉积。成岩以后就形成了砾岩、砂岩、页岩、泥灰岩或石灰岩等(图 1—2A)。 如果地壳继续下降,沉积区不断扩大,沉积区段发生变化,在原来砾石层上面又沉积了砂层, 原砂层上面又沉积了细砂或粘土等,使水平方向和垂直方向均呈现出由粗到细逐渐过度的关 系(图 2—2B)。有时沉积下降速度明显变化,造成沉积环境的明显变化,使上、下两套沉 积物在物质成分、结构和颜色等方面均有明显的差异(图 1—2C)。这种相互重叠并有明显 差异的地质体,成岩以后在构造上的明显特征是具有层状构造。 同一岩层在形成过程中,由于气候条件、水流大小、物源供应等外力地质因素发生变化 而显示出层理和层。因此,任何一个岩层都是一次地壳升降运动所造成的沉积单位。其岩层 的性质受一定的时间、空间和自然地理环境所控制。 同一岩层顶、底面之间的最短距离,就是岩层的厚度(真厚度)。由于沉积环境和条件 的不同,岩层的厚度区域分布有变化,有的岩层在较大范围内厚度不变或基本一致,形成厚 度稳定的板状岩层;有的岩层在较小范围内明显地向一个方向增厚,而向另一个方向变薄甚 至尖灭,称作岩层的尖灭现象;有的岩层中间厚向两侧尖灭,形成透镜状岩层(图 2—3)。 图 2—2 岩层及层理的形成 A—沉积盆地中陆源沉积物与海岸线的分布关系; B—当沉积盆地缓慢下降时,各岩层间物质成分的渐变关系; C—当沉积盆地迅速下降时,各岩层间物质成分的突变关系

岩层厚度的这些变化,受当时堆积形成时地 壳运动的升降速度和幅度以及古地理环境的影 响。因此,我们常采用测定各个地点同一时代岩 层厚度数据,制作该时代岩层的等厚图(即岩层 厚度等值线图),来分析地壳升降运动的变化规 律,确定出隆起区和坳陷区,这对寻找石油和天 然气有一定的实际意义。 沉积岩在沉积过程中和成岩作用过程中产 生的非构造变动的构造特征称为沉积岩层的原 生构造,如层理、层面构造、结核、叠锥以及生 物遗迹、叠层石等等。沉积岩的原生构造主要是 沉积岩石学研究的内容。但是,它对地质构造的 图2一3岩层的厚度和形态 研究也有重要意义。沉积岩原生构造不仅为研究 a一项面:b一底面:一岩层厚度:1一板 和判断岩层形成时的古地理和地壳运动特征提 状岩层:Ⅱ一岩层厚度变薄:一岩层尖 供重要资料,而且有些原生构造,诸如层理、层 灭,呈禊形:一岩层呈透镜状 面构造等,还是鉴别岩层顶、底面和确定岩层相 对层序的重要依据,了解这些构造特征对观察、分析构造形态,确定岩层产状和岩石变形特 征具有一定的指导意义,在某些情况下具有特殊的作用。 二、层理及其识别 层理是沉积岩中最普流的原生构浩。它是诵过 岩石成分、结构和颜色等特征在剖面上的突变或渐 变所显现出来的一种成层构造。层理的形成及其特 征与组成岩石的成分,形成岩石的地质、地理环境 以及介质运动特征有关。依据层理的形态及其结构 通常将其分为三种基本类型:水平层理、波状层理 和斜层理(图2一4)。 除上述三种基本类型外,由于沉积作用过程中 介质的复杂运动和其它因素的影响,还有许多过渡 类型和特殊类型,诸如斜波状层理、递变层理等。 在进行地质构造研究时,判别层理是最基础的 图2一4层理的基本类型 工作。很多情况下只有找出层理,才能确定岩层面 1一平行层理:Ⅱ一波状层理:Ⅲ 的位置,进而判断岩层的正常层序,恢复地质构造 一斜层理:a一细层:一层系 的原始形态。大多数沉积岩的层理较为明显,容易 辨认。但某些岩层,如成分较为单一巨厚岩层,它们的层理常不清楚:有的岩层中发育密集 定向的节理或暗理,掩盖了层理或与层理混淆不清。特别是某些变质岩风,次生面理特别发

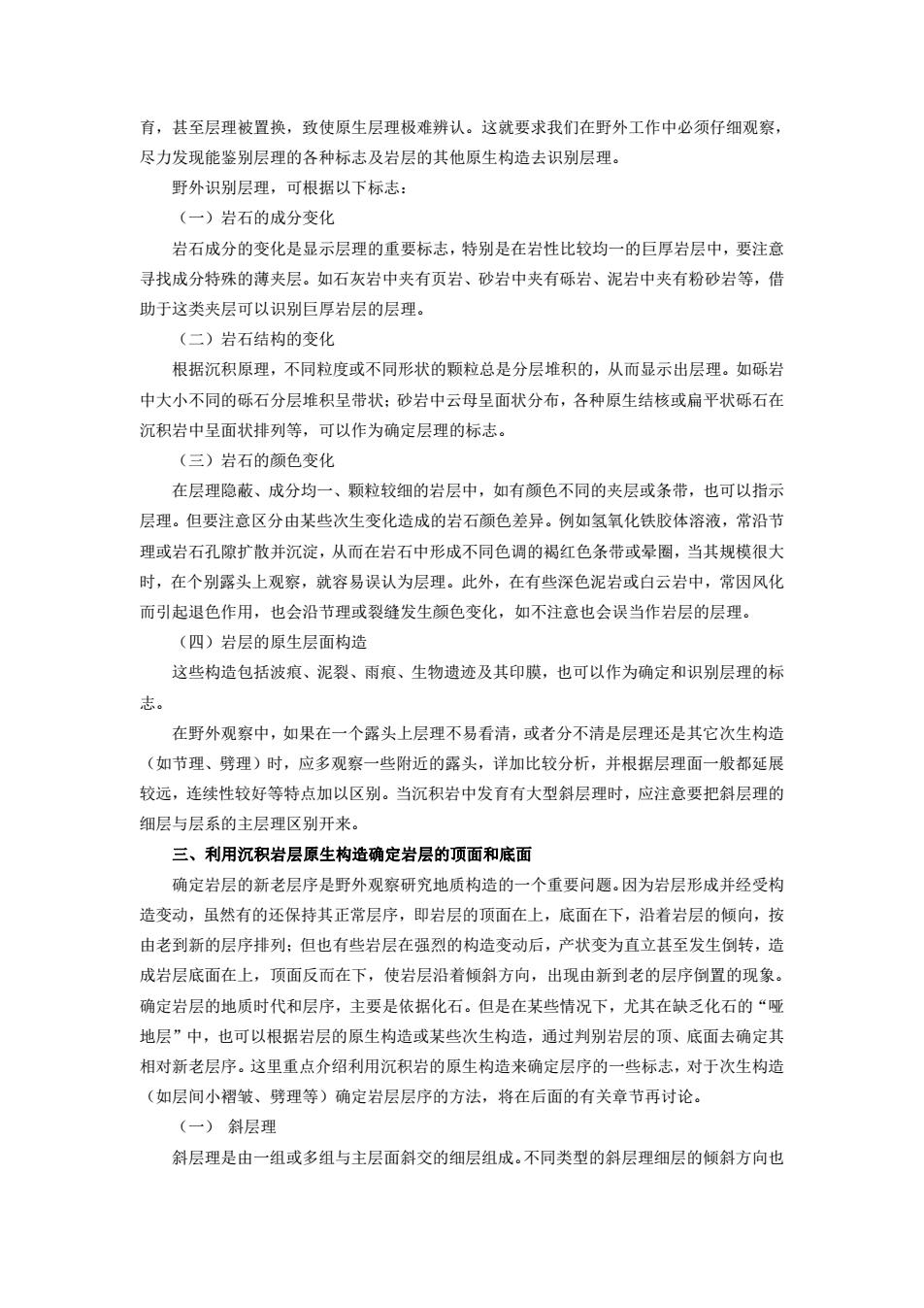

岩层厚度的这些变化,受当时堆积形成时地 壳运动的升降速度和幅度以及古地理环境的影 响。因此,我们常采用测定各个地点同一时代岩 层厚度数据,制作该时代岩层的等厚图(即岩层 厚度等值线图),来分析地壳升降运动的变化规 律,确定出隆起区和坳陷区,这对寻找石油和天 然气有一定的实际意义。 沉积岩在沉积过程中和成岩作用过程中产 生的非构造变动的构造特征称为沉积岩层的原 生构造,如层理、层面构造、结核、叠锥以及生 物遗迹、叠层石等等。沉积岩的原生构造主要是 沉积岩石学研究的内容。但是,它对地质构造的 研究也有重要意义。沉积岩原生构造不仅为研究 和判断岩层形成时的古地理和地壳运动特征提 供重要资料,而且有些原生构造,诸如层理、层 面构造等,还是鉴别岩层顶、底面和确定岩层相 对层序的重要依据,了解这些构造特征对观察、分析构造形态,确定岩层产状和岩石变形特 征具有一定的指导意义,在某些情况下具有特殊的作用。 二、层理及其识别 层理是沉积岩中最普遍的原生构造。它是通过 岩石成分、结构和颜色等特征在剖面上的突变或渐 变所显现出来的一种成层构造。层理的形成及其特 征与组成岩石的成分,形成岩石的地质、地理环境 以及介质运动特征有关。依据层理的形态及其结构 通常将其分为三种基本类型:水平层理、波状层理 和斜层理(图 2—4)。 除上述三种基本类型外,由于沉积作用过程中 介质的复杂运动和其它因素的影响,还有许多过渡 类型和特殊类型,诸如斜波状层理、递变层理等。 在进行地质构造研究时,判别层理是最基础的 工作。很多情况下只有找出层理,才能确定岩层面 的位置,进而判断岩层的正常层序,恢复地质构造 的原始形态。大多数沉积岩的层理较为明显,容易 辨认。但某些岩层,如成分较为单一巨厚岩层,它们的层理常不清楚;有的岩层中发育密集 定向的节理或劈理,掩盖了层理或与层理混淆不清。特别是某些变质岩区,次生面理特别发 图 2—3 岩层的厚度和形态 a—顶面;b—底面;h—岩层厚度;Ⅰ—板 状岩层;Ⅱ—岩层厚度变薄;Ⅲ—岩层尖 灭,呈楔形;Ⅳ—岩层呈透镜状 图 2—4 层理的基本类型 Ⅰ—平行层理;Ⅱ—波状层理;Ⅲ —斜层理;a—细层;b—层系

有,甚至层理被置换,致使原生层理极难辨认。这就要求我们在野外工作中必须仔细观察 尽力发现能鉴别层理的各种标志及岩层的其他原生构造去识别层理。 野外识别层理,可根据以下标志: (一)岩石的成分变化 岩石成分的变化是显示层理的重要标志,特别是在岩性比较均一的巨厚岩层中,要注意 寻找成分特殊的薄夹层。如石灰岩中夹有页岩、砂岩中夹有砾岩、泥岩中夹有粉砂岩等,借 助于这类夹层可以识别巨厚岩层的层理。 (二)岩石结构的变化 根据沉积原理,不同粒度或不同形状的颗粒总是分层堆积的,从而显示出层理。如砾岩 中大小不同的砾石分层堆积呈带状:砂岩中云母呈面状分布,各种原生结核或扁平状砾石在 沉积岩中呈面状排列等,可以作为确定层理的标志。 (三)岩石的颜色变化 在层理隐蔽、成分均一、颗粒较细的岩层中,如有额色不同的夹层或条带,也可以指示 层理。但要注意区分由某些次生变化造成的岩石颜色差异。例如氢氧化铁胶体溶液,常沿节 理或岩石孔隙扩散并沉淀,从而在岩石中形成不同色调的褐红色条带或晕圈,当其规模很大 时,在个别露头上观察,就容易误认为层理。此外,在有些深色泥岩或白云岩中,常因风化 而引起退色作用,也会沿节理或裂缝发生颜色变化,如不注意也会误当作岩层的层理。 (四)岩层的原生层面构造 这些构造包括波痕、泥裂、雨痕、生物遗迹及其印膜,也可以作为确定和识别层理的标 志。 在野外观察中,如果在一个露头上层理不易看清,或者分不清是层理还是其它次生构造 (如节理、劈理)时,应多观察一些附近的露头,详加比较分析,并根据层理面一般都延展 较远,连续性较好等特点加以区别。当沉积岩中发育有大型斜层理时,应注意要把斜层理的 细层与层系的主层理风别开来。 三、利用沉积岩层原生构造确定岩层的顶面和底面 确定岩层的新老层序是野外观察研究地质构造的一个重要问题.因为岩层形成并经受构 造变动,虽然有的还保持其正常层序,即岩层的顶面在上,底面在下,沿着岩层的倾向,按 由老到新的层序排列:但也有些岩层在强烈的构造变动后,产状变为直立甚至发生倒转,造 成岩层底面在上,顶面反而在下,使岩层沿若倾斜方向,出现由新到老的层序倒置的现象。 确定岩层的地质时代和层序,主要是依据化石。但是在某些情况下,尤其在缺乏化石的“哑 地层”中,也可以根据岩层的原生构造或某些次生构造,通过判别岩层的顶、底面去确定其 相对新老层序。这里重点介绍利用沉积岩的原生构造来确定层序的一些标志,对于次生构造 (如层间小褶皱、劈理等)确定岩层层序的方法,将在后面的有关章节再讨论。 (一)斜层理 斜层理是由一组或多组与主层面斜交的细层组成。不同类型的斜层理细层的顿斜方向也

育,甚至层理被置换,致使原生层理极难辨认。这就要求我们在野外工作中必须仔细观察, 尽力发现能鉴别层理的各种标志及岩层的其他原生构造去识别层理。 野外识别层理,可根据以下标志: (一)岩石的成分变化 岩石成分的变化是显示层理的重要标志,特别是在岩性比较均一的巨厚岩层中,要注意 寻找成分特殊的薄夹层。如石灰岩中夹有页岩、砂岩中夹有砾岩、泥岩中夹有粉砂岩等,借 助于这类夹层可以识别巨厚岩层的层理。 (二)岩石结构的变化 根据沉积原理,不同粒度或不同形状的颗粒总是分层堆积的,从而显示出层理。如砾岩 中大小不同的砾石分层堆积呈带状;砂岩中云母呈面状分布,各种原生结核或扁平状砾石在 沉积岩中呈面状排列等,可以作为确定层理的标志。 (三)岩石的颜色变化 在层理隐蔽、成分均一、颗粒较细的岩层中,如有颜色不同的夹层或条带,也可以指示 层理。但要注意区分由某些次生变化造成的岩石颜色差异。例如氢氧化铁胶体溶液,常沿节 理或岩石孔隙扩散并沉淀,从而在岩石中形成不同色调的褐红色条带或晕圈,当其规模很大 时,在个别露头上观察,就容易误认为层理。此外,在有些深色泥岩或白云岩中,常因风化 而引起退色作用,也会沿节理或裂缝发生颜色变化,如不注意也会误当作岩层的层理。 (四)岩层的原生层面构造 这些构造包括波痕、泥裂、雨痕、生物遗迹及其印膜,也可以作为确定和识别层理的标 志。 在野外观察中,如果在一个露头上层理不易看清,或者分不清是层理还是其它次生构造 (如节理、劈理)时,应多观察一些附近的露头,详加比较分析,并根据层理面一般都延展 较远,连续性较好等特点加以区别。当沉积岩中发育有大型斜层理时,应注意要把斜层理的 细层与层系的主层理区别开来。 三、利用沉积岩层原生构造确定岩层的顶面和底面 确定岩层的新老层序是野外观察研究地质构造的一个重要问题。因为岩层形成并经受构 造变动,虽然有的还保持其正常层序,即岩层的顶面在上,底面在下,沿着岩层的倾向,按 由老到新的层序排列;但也有些岩层在强烈的构造变动后,产状变为直立甚至发生倒转,造 成岩层底面在上,顶面反而在下,使岩层沿着倾斜方向,出现由新到老的层序倒置的现象。 确定岩层的地质时代和层序,主要是依据化石。但是在某些情况下,尤其在缺乏化石的“哑 地层”中,也可以根据岩层的原生构造或某些次生构造,通过判别岩层的顶、底面去确定其 相对新老层序。这里重点介绍利用沉积岩的原生构造来确定层序的一些标志,对于次生构造 (如层间小褶皱、劈理等)确定岩层层序的方法,将在后面的有关章节再讨论。 (一) 斜层理 斜层理是由一组或多组与主层面斜交的细层组成。不同类型的斜层理细层的倾斜方向也

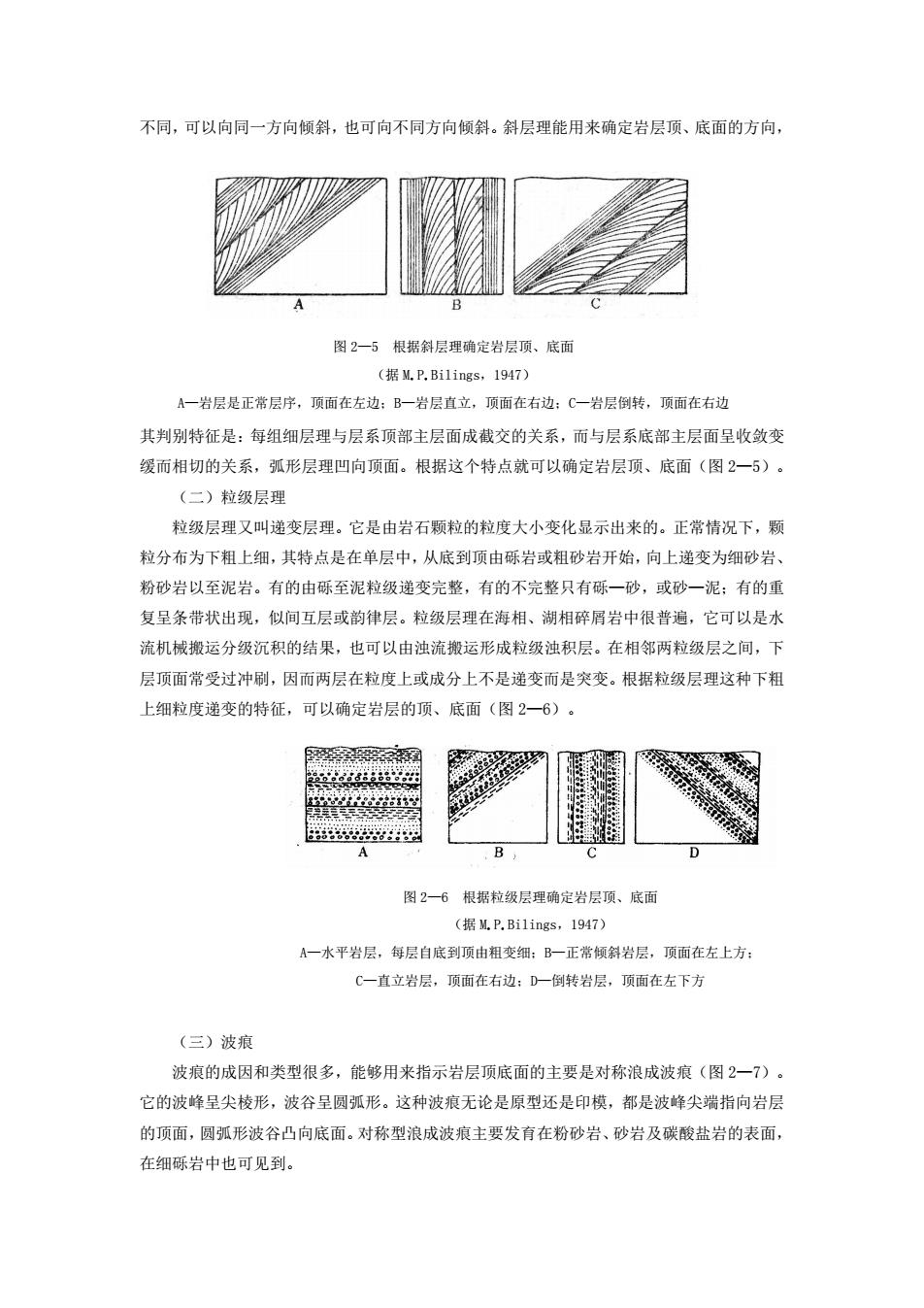

不同,可以向同一方向倾斜,也可向不同方向倾斜。斜层理能用来确定岩层顶、底面的方向, 图2一5根据斜层理确定岩层顶、底面 (据MRBi1ings,1947) A一岩层是正常层序,顶面在左边:B一岩层直立,项面在右边:C一岩层倒转,顶面在右边 其判别特征是:每组细层理与层系顶部主层面成截交的关系,而与层系底部主层面呈收敛变 缓而相切的关系,弧形层理凹向顶面。根据这个特点就可以确定岩层顶、底面(图2一5) (二)粒级层理 粒级层理又叫递变层理。它是由岩石颗粒的粒度大小变化显示出来的。正常情况下,颗 粒分布为下粗上细,其特点是在单层中,从底到顶由砾岩或粗砂岩开始,向上递变为细砂岩、 粉砂岩以至泥岩。有的由砾至泥粒级递变完整,有的不完整只有砾一砂,或砂一泥:有的重 复呈条带状出现,似间互层或韵律层。粒级层理在海相、湖相碎屑岩中很普遍,它可以是水 流机械搬运分级沉积的结果,也可以由浊流搬运形成粒级浊积层。在相邻两粒级层之间,下 层顶面常受过冲刷,因而两层在粒度上或成分上不是递变而是突变。根据粒级层理这种下粗 上细粒度递变的特征,可以确定岩层的顶、底面(图2一6)。 2 B D 图2一6根据粒级层理确定岩层项、底面 (据L.P.Bi1ings,1947) A一水平岩层,每层自底到顶由粗变细:B一正常倾斜岩层,顶面在左上方: C一直立岩层,顶面在右边:D一倒转岩层,顶面在左下方 (三)波痕 波痕的成因和类型很多,能够用来指示岩层顶底面的主要是对称浪成波痕(图2一7)。 它的波峰呈尖棱形,波谷呈圆弧形。这种波痕无论是原型还是印模,都是波峰尖端指向岩层 的顶面,圆弧形波谷凸向底面。对称型浪成波痕主要发有在粉砂岩、砂岩及碳酸盐岩的表面, 在细砾岩中也可见到

不同,可以向同一方向倾斜,也可向不同方向倾斜。斜层理能用来确定岩层顶、底面的方向, 其判别特征是:每组细层理与层系顶部主层面成截交的关系,而与层系底部主层面呈收敛变 缓而相切的关系,弧形层理凹向顶面。根据这个特点就可以确定岩层顶、底面(图 2—5)。 (二)粒级层理 粒级层理又叫递变层理。它是由岩石颗粒的粒度大小变化显示出来的。正常情况下,颗 粒分布为下粗上细,其特点是在单层中,从底到顶由砾岩或粗砂岩开始,向上递变为细砂岩、 粉砂岩以至泥岩。有的由砾至泥粒级递变完整,有的不完整只有砾—砂,或砂—泥;有的重 复呈条带状出现,似间互层或韵律层。粒级层理在海相、湖相碎屑岩中很普遍,它可以是水 流机械搬运分级沉积的结果,也可以由浊流搬运形成粒级浊积层。在相邻两粒级层之间,下 层顶面常受过冲刷,因而两层在粒度上或成分上不是递变而是突变。根据粒级层理这种下粗 上细粒度递变的特征,可以确定岩层的顶、底面(图 2—6)。 (三)波痕 波痕的成因和类型很多,能够用来指示岩层顶底面的主要是对称浪成波痕(图 2—7)。 它的波峰呈尖棱形,波谷呈圆弧形。这种波痕无论是原型还是印模,都是波峰尖端指向岩层 的顶面,圆弧形波谷凸向底面。对称型浪成波痕主要发育在粉砂岩、砂岩及碳酸盐岩的表面, 在细砾岩中也可见到。 图 2—5 根据斜层理确定岩层顶、底面 (据 M.P.Bilings,1947) A—岩层是正常层序,顶面在左边;B—岩层直立,顶面在右边;C—岩层倒转,顶面在右边 图 2—6 根据粒级层理确定岩层顶、底面 (据 M.P.Bilings,1947) A—水平岩层,每层自底到顶由粗变细;B—正常倾斜岩层,顶面在左上方; C—直立岩层,顶面在右边;D—倒转岩层,顶面在左下方