第五章褶皱构造 本章要点:褶皱的基本类型:裙皱要素:裙皱的几何形态分析和描述:褶皱的位态分类 和等斜线分类:圆柱状裙皱和圆锥状皱:平行褶皱和相似皱:褶皱的组合类型:叠加韬 皱的基本型式:摆皱的形成时代 本章是石油构造地质学的重要章节之一,通过本章学习,要求学生掌握褶皱构造的基本 概念,掌握褶皱的分类及形成机制,学会分析和观察褶皱构造,达到会描述、会评价、会分 析褶皱和油气储集的关系;学会编制熠皱地区构造横剂面图、构造等值线图等。 第一节褶皱和褶皱要素 帮皱是地壳上最常见的最基本的地质构造形态,是地壳构造中最引人注目的地质现象 尤其在层状岩层中表现最为明显。帮皱主要是构造运动的产物,在地壳水平方向的挤压 力作用下,岩层在挤压方向上受到压缩而产生上拱下弯的塑性变形。 大帮皱长达几十到几百公里,而小裙皱则可在一块手标本上见到,有的甚至需要在显微 镜下才能观察到 摇皱构造与油气藏的形成有着极为密切的关系,特别是在背斜构造中因常常储藏有丰富 的油气,故成为勘探工作的主要对象。 一、帮皱的概念 1.褶皱 是指层状岩石的各种面(如层面、面理面等)受力后所产生的弯曲变形现象,是岩石塑 性变形的具体表现。或者说:原始产状的岩层,在地壳运动产生的构造力作用下发生永久性 塑性变形所形成的一系列连续弯曲,叫做裙皱构造 2.褶曲 褶曲是褶皱构造的基本单位,即褶皱构造的每一个单独的弯曲。褶曲的基本单位有背斜 和向斜。 背斜:地层向上弯曲,核心部分的地层较老,外侧地层逐渐变新 向斜:地层向下弯曲,核心部分的地层较新,外侧地层逐渐变老。 署皱=n个褶曲:(n=12)=向斜+背斜, 由于后来风化剥蚀的破坏,造成向斜在地面上的出露特征是从中心到两侧,岩层是由新 到老的层序对称重复出露(图5一1,而背斜在地面上的出露特征却恰好相反,从中心到两 侧岩层是从老到新对称重复出露(图5一b)

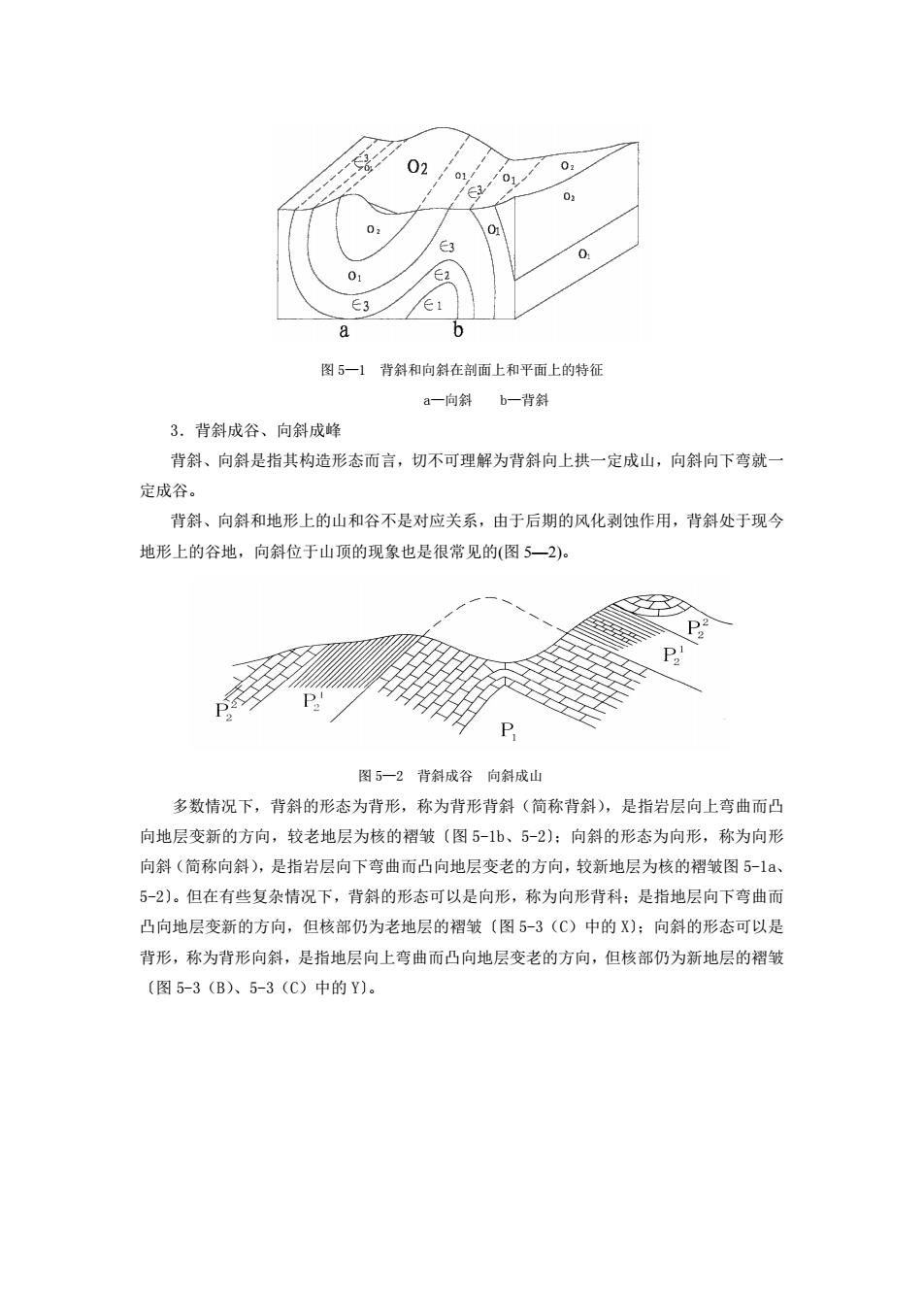

第五章 褶皱构造 本章要点:褶皱的基本类型;褶皱要素;褶皱的几何形态分析和描述;褶皱的位态分类 和等斜线分类;圆柱状褶皱和圆锥状褶皱:平行褶皱和相似褶皱;褶皱的组合类型;叠加褶 皱的基本型式;褶皱的形成时代。 本章是石油构造地质学的重要章节之一,通过本章学习,要求学生掌握褶皱构造的基本 概念,掌握褶皱的分类及形成机制,学会分析和观察褶皱构造,达到会描述、会评价、会分 析褶皱和油气储集的关系;学会编制褶皱地区构造横剖面图、构造等值线图等。 第一节 褶皱和褶皱要素 褶皱是地壳上最常见的最基本的地质构造形态,是地壳构造中最引人注目的地质现象。 尤其在层状岩层中表现最为明显。褶皱主要是构造运动的产物,在地壳水平方向的挤压 力作用下,岩层在挤压方向上受到压缩而产生上拱下弯的塑性变形。 大褶皱长达几十到几百公里,而小褶皱则可在一块手标本上见到,有的甚至需要在显微 镜下才能观察到。 褶皱构造与油气藏的形成有着极为密切的关系,特别是在背斜构造中因常常储藏有丰富 的油气,故成为勘探工作的主要对象。 一、 褶皱的概念 1.褶皱 是指层状岩石的各种面(如层面、面理面等)受力后所产生的弯曲变形现象,是岩石塑 性变形的具体表现。或者说:原始产状的岩层,在地壳运动产生的构造力作用下发生永久性 塑性变形所形成的一系列连续弯曲,叫做褶皱构造。 2. 褶曲 褶曲是褶皱构造的基本单位,即褶皱构造的每一个单独的弯曲。褶曲的基本单位有背斜 和向斜。 背斜:地层向上弯曲,核心部分的地层较老,外侧地层逐渐变新。 向斜:地层向下弯曲,核心部分的地层较新,外侧地层逐渐变老。 褶皱=n 个褶曲;(n=1,2,.)=向斜+背斜。 由于后来风化剥蚀的破坏,造成向斜在地面上的出露特征是从中心到两侧,岩层是由新 到老的层序对称重复出露(图 5—1a),而背斜在地面上的出露特征却恰好相反,从中心到两 侧岩层是从老到新对称重复出露(图 5—1b)

02 图5一】背斜和向斜在制面上和平面上的特征 a一向斜b一背斜 3.背斜成谷、向斜成峰 背斜、向斜是指其构造形态而言,切不可理解为背斜向上拱一定成山,向斜向下弯就 定成谷。 背斜、向斜和地形上的山和谷不是对应关系,由于后期的风化剥蚀作用,背斜处于现今 地形上的谷地,向斜位于山顶的现象也是很常见的(图5一2) P P P P 图5一2背斜成谷向斜成山 多数情况下,背斜的形态为背形,称为背形背斜(简称背斜),是指岩层向上弯曲而凸 向地层变新的方向,较老地层为核的褶皱〔图5-1b、5-2):向斜的形态为向形,称为向形 向斜(简称向斜),是指岩层向下弯曲而凸向地层变老的方向,较新地层为核的裙皱图5-1、 5-2)。但在有些复杂情况下,背斜的形态可以是向形,称为向形背科:是指地层向下弯曲而 凸向地层变新的方向,但核部仍为老地层的褶皱(图53(C)中的X:向斜的形态可以是 背形,称为背形向斜,是指地层向上弯曲而凸向地层变老的方向,但核部仍为新地层的褶皱 (图5-3(B)、5-3(C)中的Y)

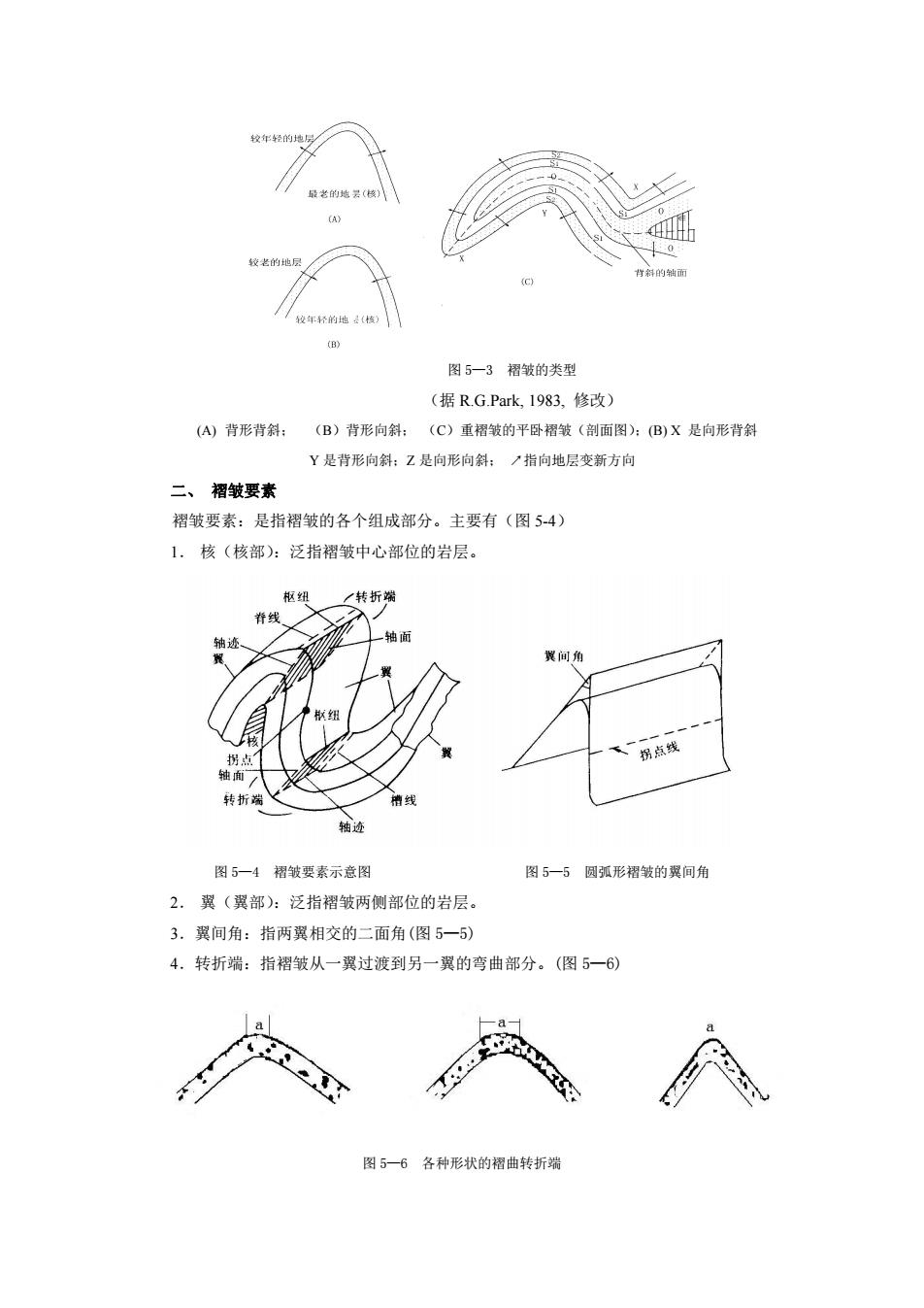

图 5—1 背斜和向斜在剖面上和平面上的特征 a—向斜 b—背斜 3.背斜成谷、向斜成峰 背斜、向斜是指其构造形态而言,切不可理解为背斜向上拱一定成山,向斜向下弯就一 定成谷。 背斜、向斜和地形上的山和谷不是对应关系,由于后期的风化剥蚀作用,背斜处于现今 地形上的谷地,向斜位于山顶的现象也是很常见的(图 5—2)。 图 5—2 背斜成谷 向斜成山 多数情况下,背斜的形态为背形,称为背形背斜(简称背斜),是指岩层向上弯曲而凸 向地层变新的方向,较老地层为核的褶皱〔图 5-1b、5-2〕;向斜的形态为向形,称为向形 向斜(简称向斜),是指岩层向下弯曲而凸向地层变老的方向,较新地层为核的褶皱图 5-1a、 5-2〕。但在有些复杂情况下,背斜的形态可以是向形,称为向形背科;是指地层向下弯曲而 凸向地层变新的方向,但核部仍为老地层的褶皱〔图 5-3(C)中的 X〕;向斜的形态可以是 背形,称为背形向斜,是指地层向上弯曲而凸向地层变老的方向,但核部仍为新地层的褶皱 〔图 5-3(B)、5-3(C)中的 Y〕

图5一3相皱的类型 (据R.G.Park,1983,修改) ()背形背斜:(B)背形向斜:(C)重裙皱的平卧裙皱(剂面图):(B)X是向形背斜 Y是背形向斜:乙是陶形向斜:指向地层变新方向 二、褶皱要素 裙皱要素:是指褶皱的各个组成部分。主要有(图54) 1.核(核部):泛指裙皱中心部位的岩层。 ∠转折端 图一4稻载要素示意图 图5一5圆弧形皱的翼间角 2.翼(翼部):泛指褶皱两侧部位的岩层。 3.翼间角:指两翼相交的二面角(图5一5) 4.转折端:指褶皱从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。(图5一6) a 图5一6各种形状的褶曲转折端

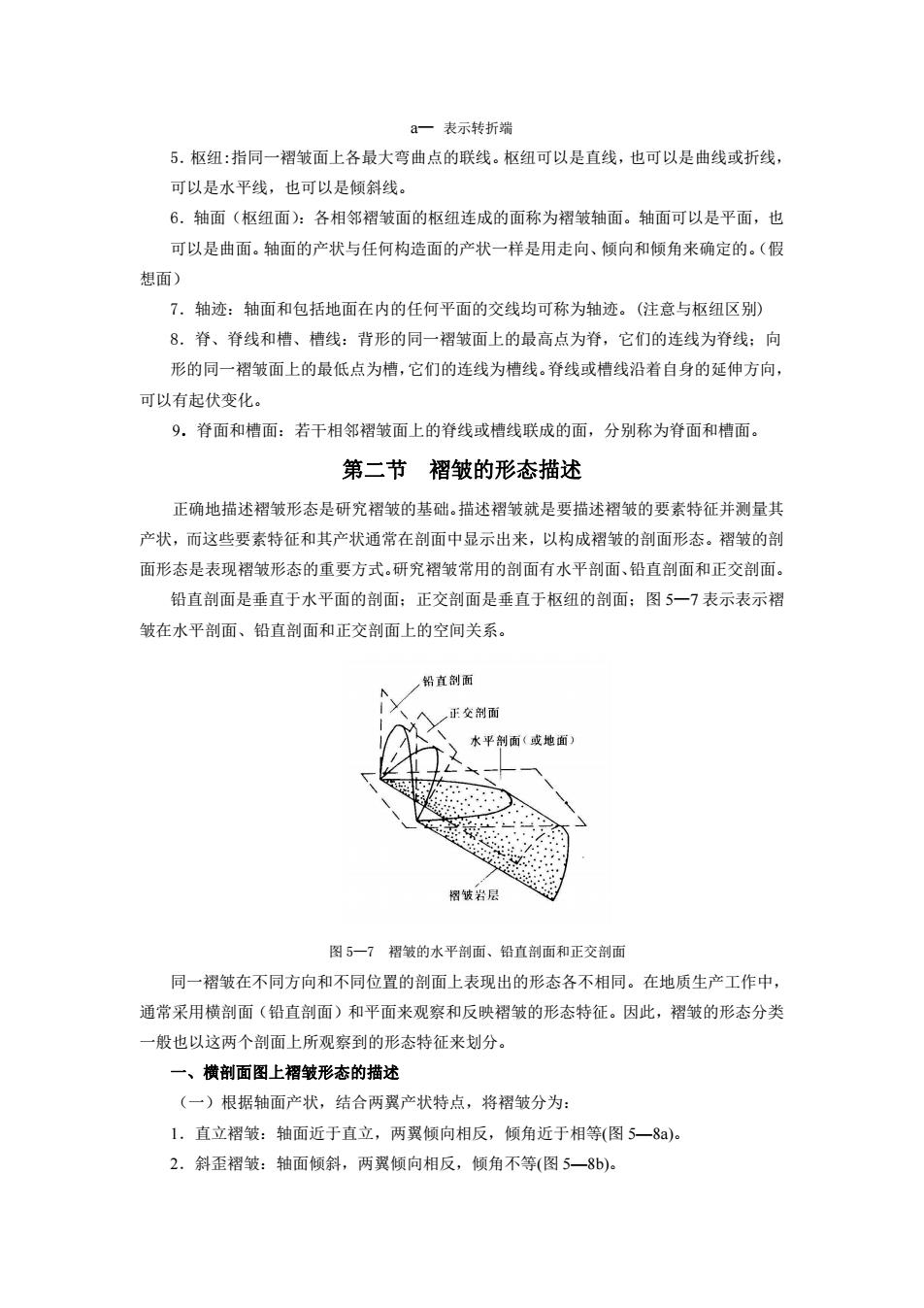

图 5—3 褶皱的类型 (据 R.G.Park, 1983, 修改) (A) 背形背斜; (B)背形向斜; (C)重褶皱的平卧褶皱(剖面图);(B) X 是向形背斜 Y 是背形向斜;Z 是向形向斜; ↗指向地层变新方向 二、 褶皱要素 褶皱要素:是指褶皱的各个组成部分。主要有(图 5-4) 1. 核(核部):泛指褶皱中心部位的岩层。 图 5—4 褶皱要素示意图 图 5—5 圆弧形褶皱的翼间角 2. 翼(翼部):泛指褶皱两侧部位的岩层。 3.翼间角:指两翼相交的二面角(图 5—5) 4.转折端:指褶皱从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。(图 5—6) 图 5—6 各种形状的褶曲转折端

a一表示转折端 5.枢纽:指同一褶皱面上各最大弯曲点的联线。枢纽可以是直线,也可以是曲线或折线, 可以是水平线,也可以是倾斜线。 6。轴面(枢纽面):各相邻裙皱面的枢纽连成的面称为皱轴面。轴面可以是平面,也 可以是曲面。轴面的产状与任何构造面的产状一样是用走向、倾向和倾角来确定的。(假 想面) 7.轴迹:轴面和包括地面在内的任何平面的交线均可称为轴迹。(注意与枢纽区别) 8.脊、脊线和槽、槽线:背形的同一褶皱面上的最高点为脊,它们的连线为脊线;向 形的同一褶皱面上的最低点为槽,它们的连线为槽线。脊线或槽线沿着自身的延伸方向 可以有起伏变化。 9.脊面和植面:若干相邻褶皱面上的脊线或桔线联成的面,分别称为脊面和槽面。 第二节褶皱的形态描述 正确地描述裙皱形态是研究褶皱的基础。描述褶皱就是要描述褶皱的要素特征并测量其 产状,而这些要素特征和其产状通常在剖面中显示出来,以构成褶皱的剖面形态。褶皱的剖 面形态是表现褶皱形态的重要方式。研究褶皱常用的剖面有水平剖面、铅直剖面和正交剖面。 铅直剖面是垂直于水平面的剖面:正交剖面是垂直于枢纽的剖面:图5一7表示表示褶 皱在水平剖面、铅直剖面和正交剖面上的空间关系。 一正交剂面 水平剂面(或地面 图5一7皱的水平剖面、铅直剖面和正交剖面 同一褶皱在不同方向和不同位置的剖面上表现出的形态各不相同。在地质生产工作中 通常采用横剖面(铅直剖面)和平面来观察和反映招皱的形态特征。因此,韬皱的形态分类 一般也以这两个剖面上所观察到的形态特征来划分。 一、横制面图上褶皱形态的描述 (一)根据轴面产状,结合两翼产状特点,将褶皱分为: 1.直立褶皱:轴面近于直立,两翼倾向相反,倾角近于相等图5一8a)。 2.斜歪褶皱:轴面领斜,两翼倾向相反,倾角不等(图5一8b)

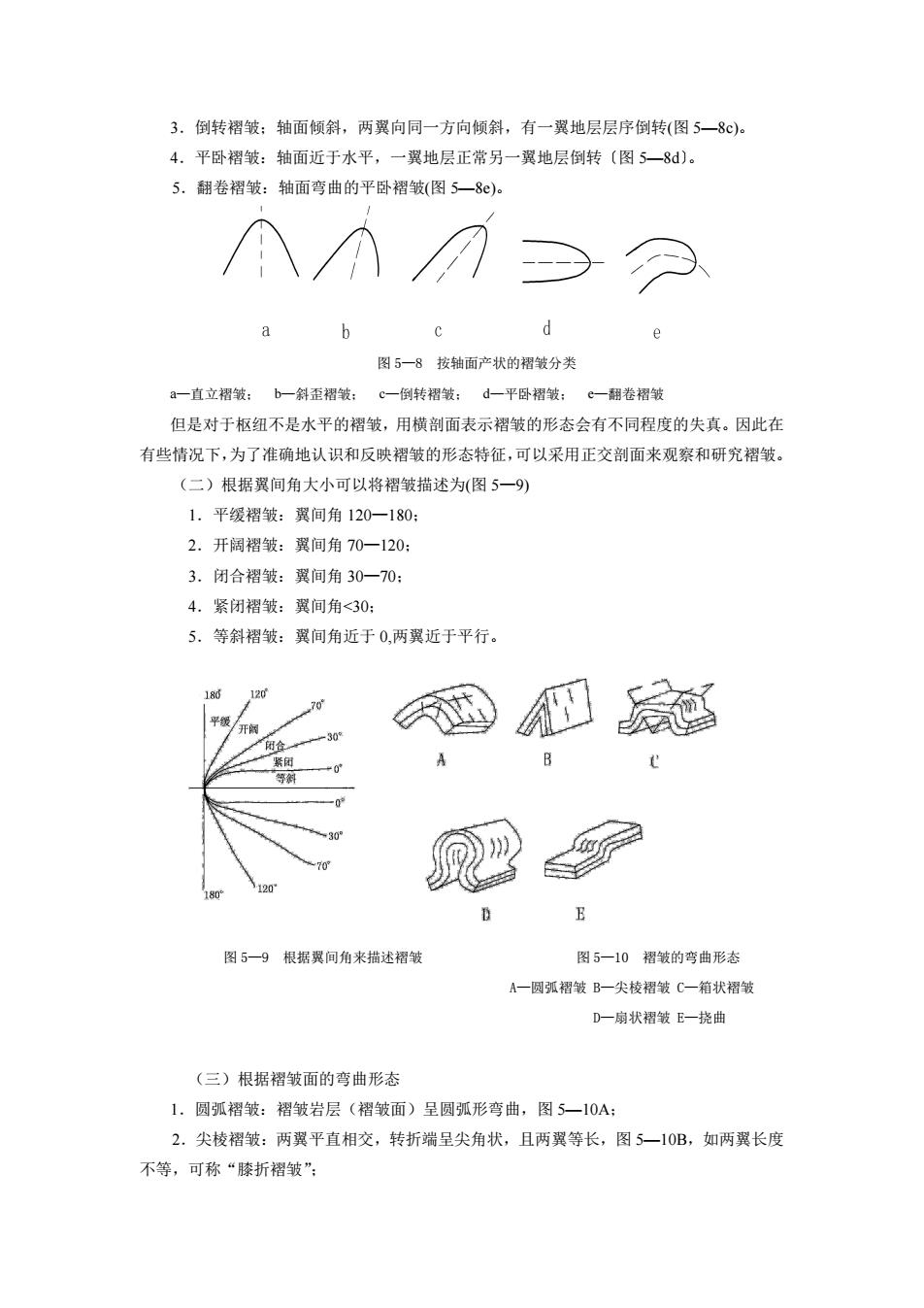

a— 表示转折端 5.枢纽:指同一褶皱面上各最大弯曲点的联线。枢纽可以是直线,也可以是曲线或折线, 可以是水平线,也可以是倾斜线。 6.轴面(枢纽面):各相邻褶皱面的枢纽连成的面称为褶皱轴面。轴面可以是平面,也 可以是曲面。轴面的产状与任何构造面的产状一样是用走向、倾向和倾角来确定的。(假 想面) 7.轴迹:轴面和包括地面在内的任何平面的交线均可称为轴迹。(注意与枢纽区别) 8.脊、脊线和槽、槽线:背形的同一褶皱面上的最高点为脊,它们的连线为脊线;向 形的同一褶皱面上的最低点为槽,它们的连线为槽线。脊线或槽线沿着自身的延伸方向, 可以有起伏变化。 9.脊面和槽面:若干相邻褶皱面上的脊线或槽线联成的面,分别称为脊面和槽面。 第二节 褶皱的形态描述 正确地描述褶皱形态是研究褶皱的基础。描述褶皱就是要描述褶皱的要素特征并测量其 产状,而这些要素特征和其产状通常在剖面中显示出来,以构成褶皱的剖面形态。褶皱的剖 面形态是表现褶皱形态的重要方式。研究褶皱常用的剖面有水平剖面、铅直剖面和正交剖面。 铅直剖面是垂直于水平面的剖面;正交剖面是垂直于枢纽的剖面;图 5—7 表示表示褶 皱在水平剖面、铅直剖面和正交剖面上的空间关系。 图 5—7 褶皱的水平剖面、铅直剖面和正交剖面 同一褶皱在不同方向和不同位置的剖面上表现出的形态各不相同。在地质生产工作中, 通常采用横剖面(铅直剖面)和平面来观察和反映褶皱的形态特征。因此,褶皱的形态分类 一般也以这两个剖面上所观察到的形态特征来划分。 一、横剖面图上褶皱形态的描述 (一)根据轴面产状,结合两翼产状特点,将褶皱分为: 1.直立褶皱:轴面近于直立,两翼倾向相反,倾角近于相等(图 5—8a)。 2.斜歪褶皱:轴面倾斜,两翼倾向相反,倾角不等(图 5—8b)

3.倒转褶皱:轴面倾斜,两翼向同一方向倾斜,有一翼地层层序倒转(图5一8c), 4.平卧褶皱:轴面近于水平,一翼地层正常另一翼地层倒转(图5一8)。 5.翻卷褶皱:轴面弯曲的平卧褶皱(图5一8)。 a d e 图5一8按轴而产状的褶皱分类 a一直立褶皱:b一斜歪韬:c一倒转褶策:d一平卧褶皱:c一翻卷褶 但是对于枢纽不是水平的裙皱,用横剖面表示韬皱的形态会有不同程度的失真。因此在 有些情况下,为了准确地认识和反映熠皱的形态特征,可以采用正交剖面来观察和研究褶皱。 (二)根据翼间角大小可以将相皱描述为图5一9) 1.平缓褶皱:翼间角120一180: 2.开侧褶皱:翼间角70一120: 3.闭合褶皱:翼间角30一70: 4.紧闭褶皱:翼间角<30: 5.等斜褶皱:翼间角近于0,两翼近于平行。 图5一9根据哭间角来描述稻皱 图5一10裙皱的弯曲形态 A一圆弧裙皱B一尖棱裙皱C一箱状裙皱 D一扇状褶E一挠曲 (三)根据捆皱面的弯曲形态 1.圆弧褶皱:褶皱岩层(褶皱面)呈圆弧形弯曲,图5一10: 2.尖棱褶皱:两翼平直相交,转折端呈尖角状,且两翼等长,图5一10B,如两翼长度 不等,可称“膝折褶皱”:

3.倒转褶皱;轴面倾斜,两翼向同一方向倾斜,有一翼地层层序倒转(图 5—8c)。 4.平卧褶皱:轴面近于水平,一翼地层正常另一翼地层倒转〔图 5—8d〕。 5.翻卷褶皱:轴面弯曲的平卧褶皱(图 5—8e)。 图 5—8 按轴面产状的褶皱分类 a—直立褶皱; b—斜歪褶皱; c—倒转褶皱; d—平卧褶皱; e—翻卷褶皱 但是对于枢纽不是水平的褶皱,用横剖面表示褶皱的形态会有不同程度的失真。因此在 有些情况下,为了准确地认识和反映褶皱的形态特征,可以采用正交剖面来观察和研究褶皱。 (二)根据翼间角大小可以将褶皱描述为(图 5—9) 1.平缓褶皱:翼间角 120—180; 2.开阔褶皱:翼间角 70—120; 3.闭合褶皱:翼间角 30—70; 4.紧闭褶皱:翼间角<30; 5.等斜褶皱:翼间角近于 0,两翼近于平行。 图 5—9 根据翼间角来描述褶皱 图 5—10 褶皱的弯曲形态 A—圆弧褶皱 B—尖棱褶皱 C—箱状褶皱 D—扇状褶皱 E—挠曲 (三)根据褶皱面的弯曲形态 1.圆弧褶皱:褶皱岩层(褶皱面)呈圆弧形弯曲,图 5—10A; 2.尖棱褶皱:两翼平直相交,转折端呈尖角状,且两翼等长,图 5—10B,如两翼长度 不等,可称“膝折褶皱”;