第三节中国大地构造学派简介 一、地质力学 (一)地质力学概述 地质力学是运用力学原理研究地壳构造和地壳运动规律的科学。它是我国地质学家李四 光教授在本世纪二十年代初期开始创立的。它是用力学原理研究地质构造和地壳运动规律的 一门边缘学科,也是一门具有多边联系的边缘科学。 地质力学根据构造体系和构造应力场分析,提出地壳运动以水平运动为主的观点,把地 壳运动的方式归纳为径向的和纬向的水平运动,提出产生这种地壳运动方式的原因是在重力 控制下的地球自转惯性离心力,惯性离心力又起源于地球自转速度的变化。而地壳运动是控 制地球自转速度的自动机制。 地质力学运用力学原理,按照一定的逻辑步骤,从研究地质构造的力学本质出发,探索 各种构造形迹的内在联系及其发生、发展的规律,建立构造体系,恢复区域构造应力场。并 进一步探索地壳运动的方式、方向和动力来源,以达到认识地壳运动规律和解决生产实际问 题的目的。 (二)地质力学的研究对象及其工作方法 1.地质力学的基础理论和研究对象 地质力学研究的基础理论是地壳运动。而地质构造是地壳运动的产物,因此地质力学研 究的主要对象是地质构造。 为了探索地壳运动的规律,地质力学从地壳运动留下的踪迹者手。从广义上来说,地 质构造包括改造和建造两个方面,它们都是地壳运动的踪迹,二者是对立的统一体。没有建 造,改造无法表现:没有改造,也就没有建造的形成条件。大量的客观事实说明,改造是地 壳运动的直接产物,而建造则是在地壳运动过程中伴随改造而形成的,改造控制建造,建造 反映改造,影响改造,地壳就是在改造与建造的矛盾运动中演化发展的。因此,地质力学慨 重视对建造的研究,又特别强调对改造(构造形迹)的研究。 2.地质力学的研究内容 地质力学的研究内容包括研究各种构造形迹的力学性质:划分构造形迹的序次和等级: 确立构造体系和构造型式:研究全球构造体系分布及其时空演化规律:研究典型构造型式的 构造应力场:分析构造体系的复合和联合:根据全球构造体系的分布规律及其构造应力场分 布特征推导地壳运动的方式和方向从而探讨地壳运动的起源和动力来源的问题。地质力学在 找矿勘探、水文地质和工程地质以及地震地质等方面的应用,曾经取得巨大成就。 3.地质力学的工作方法 地质力学并不满足于对构造形迹的形态描述,而是强调辨别它们的力学性质,探求它们 的力学成因。但是,这种研究方法与一般力学的研究程序相反,即由形变反推应力作用方式。 地质力学根据反序研究的特点,总结出自己的工作方法。 在野外,首先鉴定每一种构造形迹的力学性质.然后辨别各种构造形迹的序次和等级

第三节 中国大地构造学派简介 一、地质力学 (一)地质力学概述 地质力学是运用力学原理研究地壳构造和地壳运动规律的科学。它是我国地质学家李四 光教授在本世纪二十年代初期开始创立的。它是用力学原理研究地质构造和地壳运动规律的 一门边缘学科,也是一门具有多边联系的边缘科学。 地质力学根据构造体系和构造应力场分析,提出地壳运动以水平运动为主的观点,把地 壳运动的方式归纳为径向的和纬向的水平运动,提出产生这种地壳运动方式的原因是在重力 控制下的地球自转惯性离心力,惯性离心力又起源于地球自转速度的变化。而地壳运动是控 制地球自转速度的自动机制。 地质力学运用力学原理,按照一定的逻辑步骤,从研究地质构造的力学本质出发,探索 各种构造形迹的内在联系及其发生、发展的规律,建立构造体系,恢复区域构造应力场。并 进一步探索地壳运动的方式、方向和动力来源,以达到认识地壳运动规律和解决生产实际问 题的目的。 (二)地质力学的研究对象及其工作方法 1. 地质力学的基础理论和研究对象 地质力学研究的基础理论是地壳运动。而地质构造是地壳运动的产物,因此地质力学研 究的主要对象是地质构造。 为了探索地壳运动的规律,地质力学从地壳运动留下的踪迹着手。从广义上来说,地 质构造包括改造和建造两个方面,它们都是地壳运动的踪迹,二者是对立的统一体。没有建 造,改造无法表现;没有改造,也就没有建造的形成条件。大量的客观事实说明,改造是地 壳运动的直接产物,而建造则是在地壳运动过程中伴随改造而形成的,改造控制建造,建造 反映改造,影响改造,地壳就是在改造与建造的矛盾运动中演化发展的。因此,地质力学既 重视对建造的研究,又特别强调对改造(构造形迹)的研究。 2. 地质力学的研究内容 地质力学的研究内容包括研究各种构造形迹的力学性质;划分构造形迹的序次和等级; 确立构造体系和构造型式;研究全球构造体系分布及其时空演化规律;研究典型构造型式的 构造应力场;分析构造体系的复合和联合;根据全球构造体系的分布规律及其构造应力场分 布特征推导地壳运动的方式和方向从而探讨地壳运动的起源和动力来源的问题。地质力学在 找矿勘探、水文地质和工程地质以及地震地质等方面的应用,曾经取得巨大成就。 3. 地质力学的工作方法 地质力学并不满足于对构造形迹的形态描述,而是强调辨别它们的力学性质,探求它们 的力学成因。但是,这种研究方法与一般力学的研究程序相反,即由形变反推应力作用方式。 地质力学根据反序研究的特点,总结出自己的工作方法。 在野外,首先鉴定每一种构造形迹的力学性质.然后辨别各种构造形迹的序次和等级

再确定构造体系的存在和它们的范围,划分巨型构造体系,鉴定构造型式,分析不同构造体 系的联合与复合现象 在室内,研究组成构造体系的岩石力学性质和各种类型的构造体系的应力活动方式,并 通过模拟实验,验证构造体系的形成条件和过程。最后,根据各个区域的构造应力作用方式 和方向,探索全球构造应力场问题,并对地壳运动的起源和动力来源提出自己的解释。 (三)地质力学的发展过程 地质力学的理论和方法也是随着社会生产活动的发展逐步建立起来的。地质力学的发展 过程大致可分为以下三个阶段: 1.地质力学思想的萌芽阶段 1921年,李四光教授在研究我国东部的石炭二叠纪地层时发现北方地层以陆相沉积为 主,夹有若干煤系地层,而在我国南方这个时代的地层却是海相沉积为主。这样就产生了 对地球上的海水进退有没有一定方向性这一问题,北半球各地区自古生代以来的地层资料也 进一步表明:当高纬度地区发生海侵时,在低纬度地区则发生海退:当高纬度地区发生海退 时,低纬度地区则有海侵。这一发现使他把这种海水进退的规律与地球自转运动联系起来分 析,并设想地球自转的速度在漫长的地质时代中,反复发生了时快时慢的变化当地球自转速 度加快时,离心力加大,地球扁度增加,海水由两极向赤道运动,就会在低纬度地区发生海 侵:当地球自转速度减慢时,海水又从赤道流向两极,而往高纬度地区发生海侵。他从海水 运动规律得到启示,设想当地球自转速度变化时,组成地壳的岩石,在长期地应力的作用下 也会发生运动,产生变形。并留下相应的踪迹,即构造形迹。 2.地质力学理论的建立阶段 这个阶段主要是研究区域性的构造现象及其相互关系,建立地质力学的系统理论。这种 工作是从认识一些个别的和特殊的现象开始的。最初,发现耸立在欧亚大陆之间的乌拉尔 山脉,如一条长蛇,南北延展,在它的两侧啊广大的平原,它的南面存在着巨大的弧形褶皱 山脉。整个组合形态象一个“山”字。因此称为山字型构造体系。同时,对纬向构造带、多 字型构造等也有了初步认识。1929年李四光根据当时的认识作了一次总结,概括了不同类 型构造的基本特征,明确提出了构造体系的概念。推导了与每一类型构造体系有关地区的构 造运动方式和方向,论述了大陆和海洋运动的主因。后来,地质力学以构造体系为指导。继 续深入研究,发现了许多构造体系的定型性、定位性和定时性,三者都反映了构造体系的形 成与地球自转有着密切关系。1945年李四光教授发表了《地质力学的基础与方法》,书中正 式提出了地质力学这一名词。从此,地质力学作为一门独立的学科问世了。 3.地质力学的发展阶段 1962年李四光教授结合我国地质工作积累起来的丰富材料,对地质力学进行了一次全 面总结,写成了《地质力学概论》一书。在这部著作中,进一步把构造体系归纳为三大类, 即纬向构造带、经向构造带和各种扭动构造型式。更确切地阐明了各构造类型的基本特点 明确提出了地壳运动以水平运动为主的论点。并总结出一套地质力学的工作方法,使地质力

再确定构造体系的存在和它们的范围,划分巨型构造体系,鉴定构造型式,分析不同构造体 系的联合与复合现象。 在室内,研究组成构造体系的岩石力学性质和各种类型的构造体系的应力活动方式.并 通过模拟实验,验证构造体系的形成条件和过程。最后,根据各个区域的构造应力作用方式 和方向,探索全球构造应力场问题,并对地壳运动的起源和动力来源提出自己的解释。 (三)地质力学的发展过程 地质力学的理论和方法也是随着社会生产活动的发展逐步建立起来的。地质力学的发展 过程大致可分为以下三个阶段: 1.地质力学思想的萌芽阶段 1921 年,李四光教授在研究我国东部的石炭二叠纪地层时发现北方地层以陆相沉积为 主,夹有若干煤系地层,而在我国南方这个时代的地层却是海相沉积为主。这样就产生了 对地球上的海水进退有没有一定方向性这一问题。北半球各地区自古生代以来的地层资料也 进一步表明:当高纬度地区发生海侵时,在低纬度地区则发生海退;当高纬度地区发生海退 时,低纬度地区则有海侵。这一发现使他把这种海水进退的规律与地球自转运动联系起来 分 析,并设想地球自转的速度在漫长的地质时代中,反复发生了时快时慢的变化当地球自转速 度加快时,离心力加大,地球扁度增加,海水由两极向赤道运动,就会在低纬度地区发生海 侵;当地球自转速度减慢时,海水又从赤道流向两极,而往高纬度地区发生海侵。他从海水 运动规律得到启示,设想当地球自转速度变化时,组成地壳的岩石,在长期地应力的作用下 也会发生运动,产生变形。并留下相应的踪迹,即构造形迹。 2.地质力学理论的建立阶段 这个阶段主要是研究区域性的构造现象及其相互关系,建立地质力学的系统理论。这种 工作是从认识一些个别的和特殊的现象开始的 。最初,发现耸立在欧亚大陆之间的乌拉尔 山脉,如一条长蛇,南北延展,在它的两侧啊广大的平原,它的南面存在着巨大的弧形褶皱 山脉。整个组合形态象一个“山”字。因此称为山字型构造体系。同时,对纬向构造带、多 字型构造等也有了初步认识。1929 年李四光根据当时的认识作了一次总结,概括了不同类 型构造的基本特征,明确提出了构造体系的概念。推导了与每一类型构造体系有关地区的构 造运动方式和方向,论述了大陆和海洋运动的主因。后来,地质力学以构造体系为指导。继 续深入研究,发现了许多构造体系的定型性、定位性和定时性,三者都反映了构造体系的形 成与地球自转有着密切关系。1945 年李四光教授发表了《地质力学的基础与方法》,书中正 式提出了地质力学这一名词。从此,地质力学作为一门独立的学科问世了。 3.地质力学的发展阶段 1962 年李四光教授结合我国地质工作积累起来的丰富材料,对地质力学进行了一次全 面总结,写成了《地质力学概论》一书。在这部著作中,进一步把构造体系归纳为三大类, 即纬向构造带、经向构造带和各种扭动构造型式。更确切地阐明了各构造类型的基本特点, 明确提出了地壳运动以水平运动为主的论点。并总结出一套地质力学的工作方法,使地质力

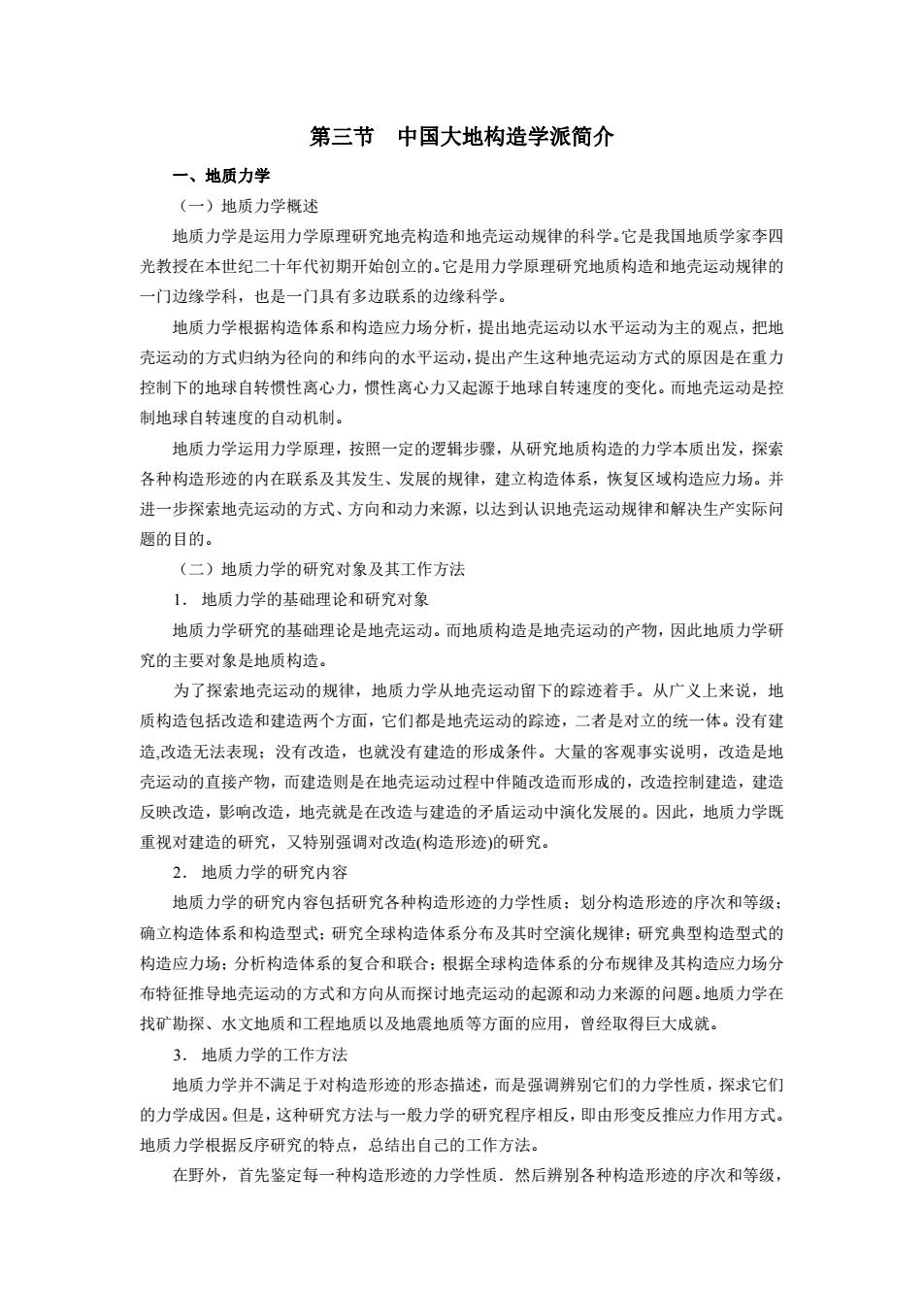

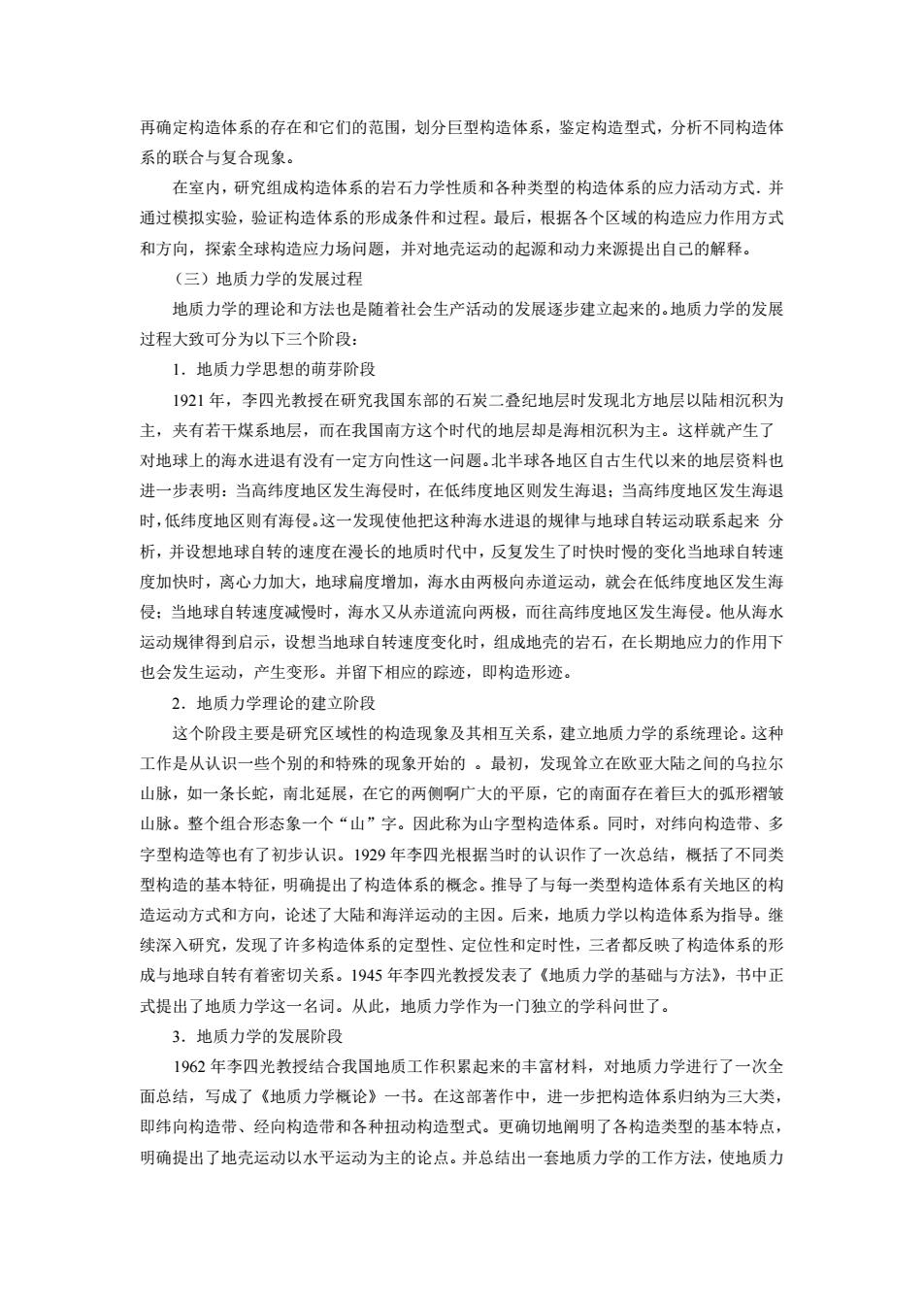

学的理论和方法更加系统和完善。 地质力学在矿产和水文地质、工程地质勘查、地震地质、地热地质以及地区稳定性研 究方面,特别是对中园石油、煤田和若干金属矿产的预测以及解决重大工程建設和大型矿 山建设中遇到的地质问题,都起了重要作用。但在李四光著作中提出的一些地质问题中,如 地壳运动规律,地壳岩石圈、水圈、大气圈、生物圈在运动中的相互联系,矿产资源时空分 布规律等,迄今还沒有解決。 (四)构造形迹力学性质的鉴定 1.构造形迹和结构要素的概念 构造形迹:是指岩块或地块在地应力作用下形变的形象和相对位移的踪迹。如褶皱、断 层、节理、劈理、片理、擦痕等,都属于构造形迹。虽然它们的表现形式不同,规模大小不 “,但都是构造运动的产物。 结构要素:是指表征地壳各部分岩层、岩体的各种构成形象和变动踪迹的基本要素 岩层岩体的构成形象,就是岩石原来的组成形象,如岩层的层理面、不整和面、岩浆岩体的 流面、流线等。岩层、岩体的变动踪迹,是指岩块中由构造运动而造成的各种构造现象。由 此可见,结构要素包括了原生构造和次生构造。构造形迹属于次生的结构要素,是地质力学 研究的主要对象。 为了描述和制图的方便,各种结构要素在三度空间的方位,通常用一个平面或曲面来 表示,这个面就称为结构面。从形态出发,结构面可分为连续性结构面和不连续性结构面两 大类。连续性结构面又叫标志性结构面,它反映两侧岩块之间的几何关系,可以根据岩层和 岩体各部分组成的排列方式来确定。如褶轴面,它的位置和方向,是由褶曲两翼岩层的产状 来确定的(图9-14)。不连续性结构面,又称为分划性结构面,是划分地块或岩块的破裂面 (图915)。一般在野外可以直接观察和测量,如节理面、断层面等。 图9-14一种标志性结构面(裙曲轴面 图915一种分划性结构面(断层而) 结构面在地质图和构造体系图上,常常用各种结构面的走向线或与地面的交切线来表 示。这种走向线或交切线,称为构造线,如褶曲轴线、断层线等。对于不同性质的构造线, 地质力学要求用不同方式来表示,这样可以直接把构造线当作指标线来看待,便于进行构造

学的理论和方法更加系统和完善。 地质力学在矿产和水文地质﹑工程地质勘查﹑地震地质﹑地热地质以及地区稳定性研 究方面﹐特別是对中國石油﹑煤田和若干金属矿产的预测以及解決重大工程建設和大型矿 山建设中遇到的地质问题,都起了重要作用。但在李四光著作中提出的一些地质问题中,如 地壳运动規律﹐地壳岩石圈﹑水圈﹑大气圈﹑生物圈在运动中的相互联系,矿产资源时空分 布規律等﹐迄今还沒有解決。 (四)构造形迹力学性质的鉴定 1.构造形迹和结构要素的概念 构造形迹:是指岩块或地块在地应力作用下形变的形象和相对位移的踪迹。如褶皱、断 层、节理、劈理、片理、擦痕等,都属于构造形迹。虽然它们的表现形式不同,规模大小不 一,但都是构造运动的产物。 结构要素:是指表征地壳各部分岩层、岩体的各种构成形象和变动踪迹的基本要素。 岩层岩体的构成形象,就是岩石原来的组成形象,如岩层的层理面、不整和面、岩浆岩体的 流面、流线等。岩层、岩体的变动踪迹,是指岩块中由构造运动而造成的各种构造现象。由 此可见,结构要素包括了原生构造和次生构造。构造形迹属于次生的结构要素,是地质力学 研究的主要对象。 为了描述和制图的方便,各种结构要素在三度空间的方位,通常用一个平面或曲面来 表示,这个面就称为结构面。从形态出发,结构面可分为连续性结构面和不连续性结构面两 大类。连续性结构面又叫标志性结构面,它反映两侧岩块之间的几何关系,可以根据岩层和 岩体各部分组成的排列方式来确定。如褶轴面,它的位置和方向,是由褶曲两翼岩层的产状 来确定的(图 9-14)。不连续性结构面,又称为分划性结构面,是划分地块或岩块的破裂面 (图 9-15)。一般在野外可以直接观察和测量,如节理面、断层面等。 图 9-14 一种标志性结构面(褶曲轴面) 图 9-15 一种分划性结构面(断层面) 结构面在地质图和构造体系图上,常常用各种结构面的走向线或与地面的交切线来表 示。这种走向线或交切线,称为构造线,如褶曲轴线、断层线等。对于不同性质的构造线, 地质力学要求用不同方式来表示,这样可以直接把构造线当作指标线来看待,便于进行构造

组合分析 2.结构面的力学性质分类 地质力学从平面应力场出发,根据结构面的特征以及与不同应力之间的关系,把它们分 为下列几类: (1)压性结构面 压性结构面又称挤压面。这类结构面都是岩层岩体道受挤压的结果,它的走向垂直于压 应力作用的方向。如单式或复式褶皱轴面,逆断层或逆掩断层面,片理面和流劈理面及一部 分节理面等。 (2)张性结构面 张性结构面又称张裂面。这类结构面都是破裂面,它的走向垂直于张应力作用方向,或 平行下压应力作用方向。如一部分正断层面、张节理面等。 (3)扭性结构面 扭性结构面又称扭裂面。这类结构面是剪切破裂面,它的走向与压应力或与张应力作用 方向斜交。如一部分平移断层面、x节理面、破劈理面等。 (4)压性兼扭性结构面 简称压扭面。这类结构面是张应力和扭应力同时作用的结果,它既具有挤压面的特征又 有扭裂面的特征。如斜冲断层面、某些旋扭断层面和褶皱轴面等。 (5)张性兼扭性结构面 简称张扭面。这类结构面是张应力与扭应力同时作用的结果,它既具有张裂面的特征又 有扭裂面的特征。如正一平移断层面和某些旋扭断裂面等。 (6)复合性结构面 简称复性面。这类结构面是两种或两种以上不同方式的应力先后作用形成的。结构面的 形态比较复杂,力学性质叠加,如先张后压、或先压后扭再张等破裂结构面。 3,结构面力学性质的鉴定 鉴定结构面的力学性质,是为了追潮结构面的力学成因及其发生、发展的历史,进而将 有内在联系的结构面组合在一起,建立构造体系,然后再追溯其构造应力场。由局部到区域 由区域再到全球,为解决地壳运动问题提供依据。因此,结构面力学性质的鉴定是一项基础 性的工作,对于地质力学研究工作的开展极为重要。 结构面力学性质的鉴定,主要在野外进行。野外工作时,要从结构面的产状形态、构造 岩特点、派生构造、充填的矿脉和岩脉以及结构面的组台特性等方面进行研究。 ()连续性结构面力学性质的鉴定 连续性结构面主要指褶曲轴面。从力学性质来看,可分为压性和压扭性褶曲。 压性褶曲的主要特征是: 裙曲的轴线大多呈直线状,轴面较为平直,两翼岩层走向大体平行轴线:枢纽是水平 的或者高低起伏的。当枢纽起伏时,其高点呈串珠状排列:裙曲两翼岩层面上的擦痕与枢纽

组合分析。 2.结构面的力学性质分类 地质力学从平面应力场出发,根据结构面的特征以及与不同应力之间的关系,把它们分 为下列几类: (1)压性结构面 压性结构面又称挤压面。这类结构面都是岩层岩体遭受挤压的结果,它的走向垂直于压 应力作用的方向。如单式或复式褶皱轴面,逆断层或逆掩断层面,片理面和流劈理面及一部 分节理面等。 (2)张性结构面 张性结构面又称张裂面。这类结构面都是破裂面,它的走向垂直于张应力作用方向,或 平行下压应力作用方向。如一部分正断层面、张节理面等。 (3)扭性结构面 扭性结构面又称扭裂面。这类结构面是剪切破裂面,它的走向与压应力或与张应力作用 方向斜交。如一部分平移断层面、x 节理面、破劈理面等。 (4)压性兼扭性结构面 简称压扭面。这类结构面是张应力和扭应力同时作用的结果,它既具有挤压面的特征又 有扭裂面的特征。如斜冲断层面、某些旋扭断层面和褶皱轴面等。 (5)张性兼扭性结构面 简称张扭面。这类结构面是张应力与扭应力同时作用的结果,它既具有张裂面的特征又 有扭裂面的特征。如正一平移断层面和某些旋扭断裂面等。 (6)复合性结构面 简称复性面。这类结构面是两种或两种以上不同方式的应力先后作用形成的。结构面的 形态比较复杂,力学性质叠加,如先张后压、或先压后扭再张等破裂结构面。 3.结构面力学性质的鉴定 鉴定结构面的力学性质,是为了追溯结构面的力学成因及其发生、发展的历史,进而将 有内在联系的结构面组合在一起,建立构造体系,然后再追溯其构造应力场。由局部到区域, 由区域再到全球,为解决地壳运动问题提供依据。因此,结构面力学性质的鉴定是一项基础 性的工作,对于地质力学研究工作的开展极为重要。 结构面力学性质的鉴定,主要在野外进行。野外工作时,要从结构面的产状形态、构造 岩特点、派生构造、充填的矿脉和岩脉以及结构面的组台特性等方面进行研究。 (1)连续性结构面力学性质的鉴定 连续性结构面主要指褶曲轴面。从力学性质来看,可分为压性和压扭性褶曲。 压性褶曲的主要特征是: 褶曲的轴线大多呈直线状,轴面较为平直,两翼岩层走向大体平行轴线;枢纽是水平 的或者高低起伏的。当枢纽起伏时,其高点呈串珠状排列;褶曲两翼岩层面上的檫痕与枢纽

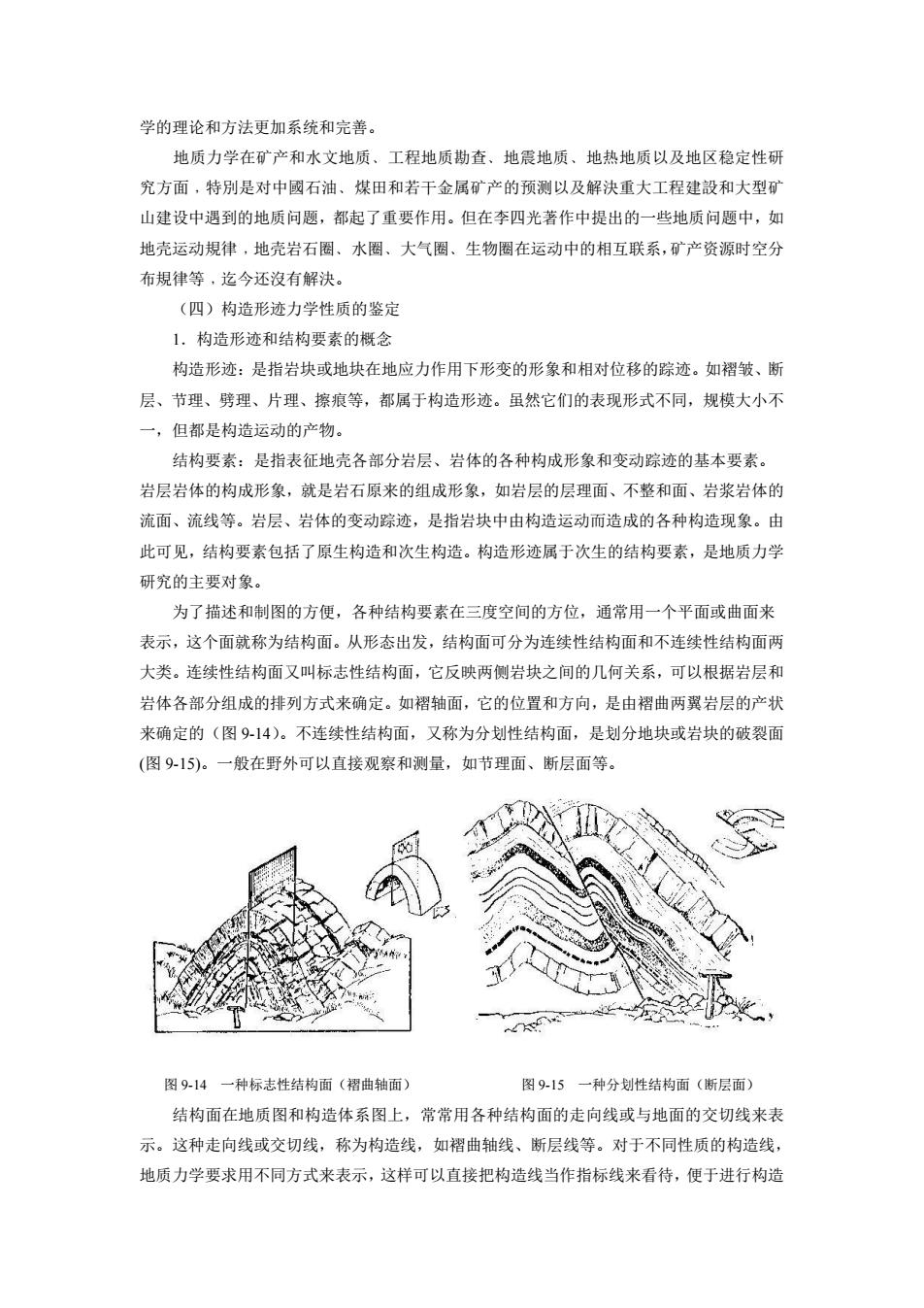

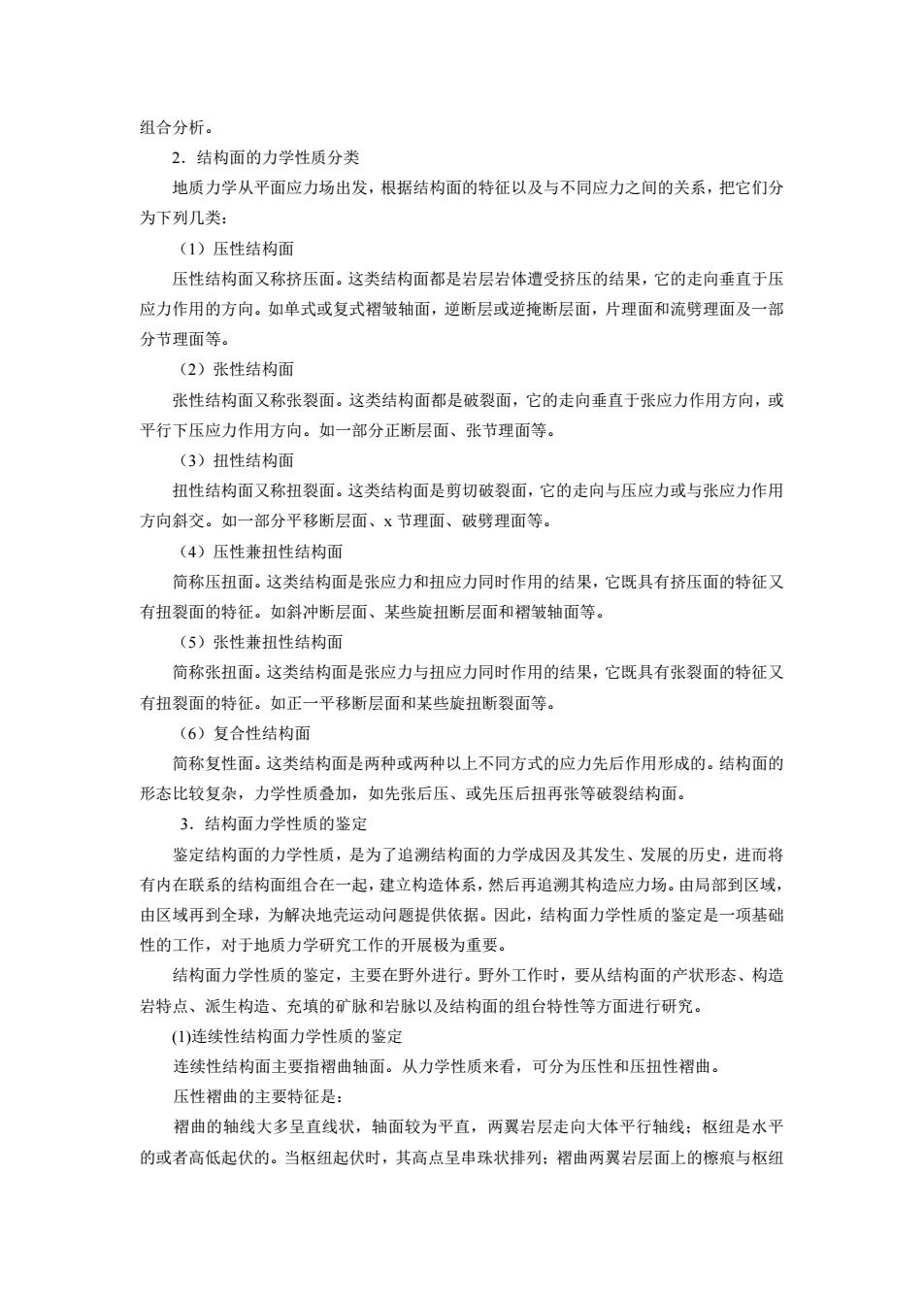

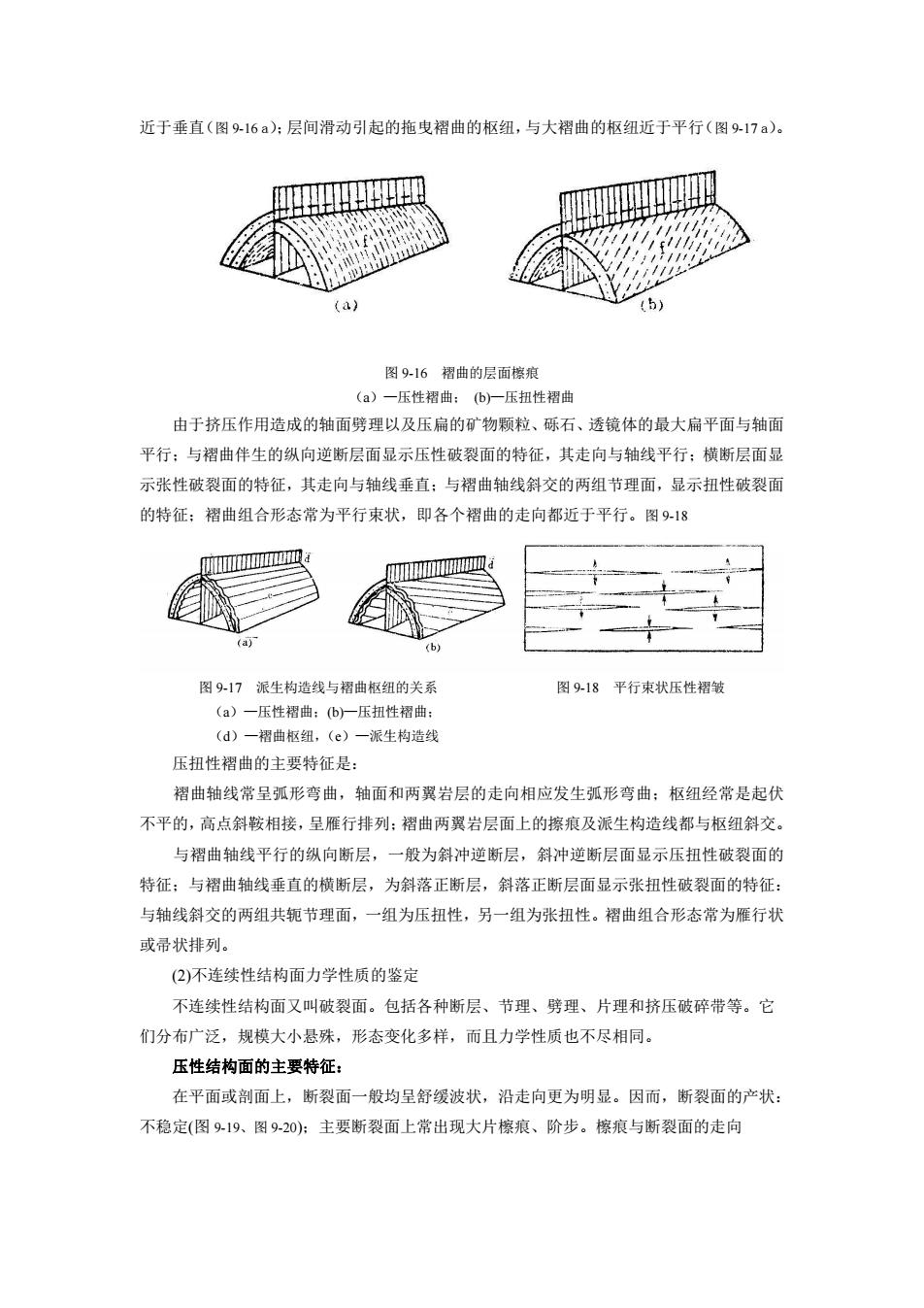

近于垂直(图16a):层间滑动引起的拖曳褶曲的枢纽,与大褶曲的枢纽近于平行(图9-17a) 四 b 图916裙曲的层面擦痕 (a)一压性曲:(b一压扭性褶曲 由于挤压作用造成的轴面劈理以及压扁的矿物颗粒、砾石、透镜体的最大扁平面与轴面 平行:与褶曲伴生的纵向逆断层面显示压性破裂面的特征,其走向与轴线平行:横断层面显 示张性破裂面的特征,其走向与轴线垂直:与褶曲轴线斜交的两组节理面,显示扭性破裂面 的特征:褶曲组合形态常为平行束状,即各个褶曲的走向都近于平行。图918 四 图917派生构造线与褶曲枢纽的关系 图918平行束状压性帮皱 (a)一压性招曲:b)一压扭性福曲: (d)一韬曲枢纽。(e)一派生构造线 压扭性褶曲的主要特征是: 裙曲轴线常呈弧形弯曲,轴面和两翼岩层的走向相应发生弧形弯曲:枢纽经常是起伏 不平的,高点斜鞍相接,呈雁行排列:韬曲两翼岩层面上的擦痕及派生构造线都与枢纽斜交。 与帮曲轴线平行的纵向断层,一般为斜冲逆断层,斜冲逆断层面显示压扭性破裂面的 特征:与褶曲轴线垂直的横断层,为斜落正断层,斜落正断层面显示张扭性破裂面的特征: 与轴线斜交的两组共轭节理面,一组为压扭性,另一组为张扭性。熠曲组合形态常为雁行状 或帚状排列。 (2)不连续性结构面力学性质的鉴定 不连续性结构面又叫破裂面。包括各种断层、节理、劈理、片理和挤压破碎带等。它 们分布广泛,规模大小悬殊,形态变化多样,而且力学性质也不尽相同。 压性结构面的主要特征: 在平面或剖面上,断裂面一般均呈舒缓波状,沿走向更为明显。因而,断裂面的产状: 不稳定(图19、图9-20):主要断裂面上常出现大片擦痕、阶步。擦痕与断裂面的走向

近于垂直(图 9-16 a);层间滑动引起的拖曳褶曲的枢纽,与大褶曲的枢纽近于平行(图 9-17 a)。 图 9-16 褶曲的层面檫痕 (a)—压性褶曲; (b)—压扭性褶曲 由于挤压作用造成的轴面劈理以及压扁的矿物颗粒、砾石、透镜体的最大扁平面与轴面 平行;与褶曲伴生的纵向逆断层面显示压性破裂面的特征,其走向与轴线平行;横断层面显 示张性破裂面的特征,其走向与轴线垂直;与褶曲轴线斜交的两组节理面,显示扭性破裂面 的特征;褶曲组合形态常为平行束状,即各个褶曲的走向都近于平行。图 9-18 图 9-17 派生构造线与褶曲枢纽的关系 图 9-18 平行束状压性褶皱 (a)—压性褶曲;(b)—压扭性褶曲; (d)—褶曲枢纽,(e)—派生构造线 压扭性褶曲的主要特征是: 褶曲轴线常呈弧形弯曲,轴面和两翼岩层的走向相应发生弧形弯曲;枢纽经常是起伏 不平的,高点斜鞍相接,呈雁行排列;褶曲两翼岩层面上的擦痕及派生构造线都与枢纽斜交。 与褶曲轴线平行的纵向断层,一般为斜冲逆断层,斜冲逆断层面显示压扭性破裂面的 特征;与褶曲轴线垂直的横断层,为斜落正断层,斜落正断层面显示张扭性破裂面的特征: 与轴线斜交的两组共轭节理面,一组为压扭性,另一组为张扭性。褶曲组合形态常为雁行状 或帚状排列。 (2)不连续性结构面力学性质的鉴定 不连续性结构面又叫破裂面。包括各种断层、节理、劈理、片理和挤压破碎带等。它 们分布广泛,规模大小悬殊,形态变化多样,而且力学性质也不尽相同。 压性结构面的主要特征: 在平面或剖面上,断裂面一般均呈舒缓波状,沿走向更为明显。因而,断裂面的产状: 不稳定(图 9-19、图 9-20);主要断裂面上常出现大片檫痕、阶步。檫痕与断裂面的走向