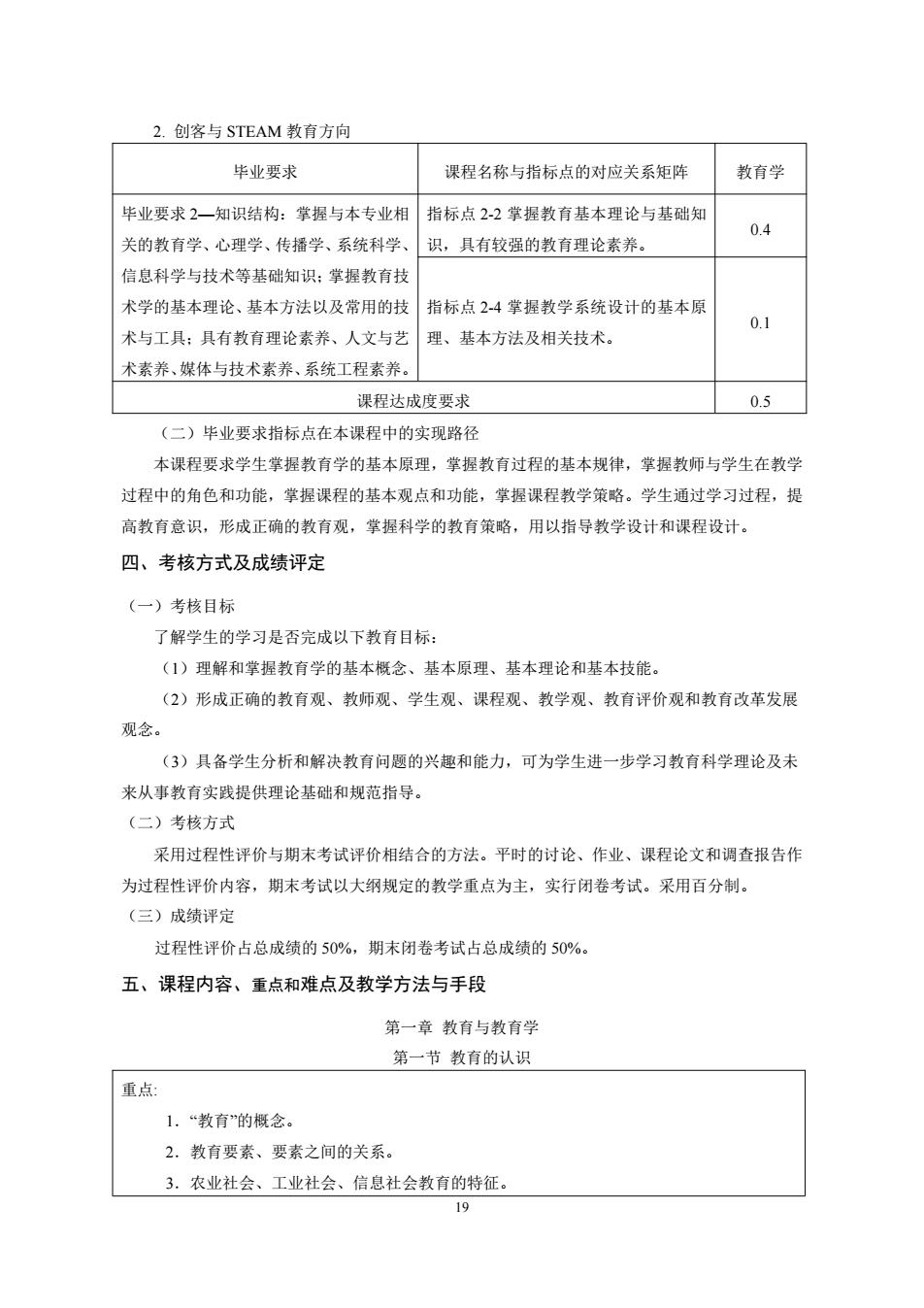

2.创客与STEAM教育方向 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 教育学 毕业要求2一知识结构:掌握与本专业相 指标点2-2掌握教育基本理论与基础知 0.4 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 识,具有较强的教育理论素养。 信息科学与技术等基础知识:掌握教有技 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 指标点2-4掌握教学系统设计的基本原 0.1 术与工具:具有教育理论素养、人文与艺 理、基本方法及相关技术。 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 课程达成度要求 0.5 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 本课程要求学生掌握教育学的基本原理,掌握教育过程的基本规律,掌握教师与学生在教学 过程中的角色和功能,掌握课程的基本观点和功能,掌握课程教学策略。学生通过学习过程,提 高教育意识,形成正确的教育观,掌握科学的教育策略,用以指导教学设计和课程设计。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 了解学生的学习是否完成以下教育目标: (1)理解和掌握教育学的基本概念、基本原理、基本理论和基本技能。 (2)形成正确的教育观、教师观、学生观、课程观、教学观、教育评价观和教育改革发展 观念。 (3)具备学生分析和解决教育问题的兴趣和能力,可为学生进一步学习教育科学理论及未 来从事教育实践提供理论基础和规范指导。 (二)考核方式 采用过程性评价与期末考试评价相结合的方法。平时的讨论、作业、课程论文和调查报告作 为过程性评价内容,期末考试以大纲规定的教学重点为主,实行闭卷考试。采用百分制。 (三)成绩评定 过程性评价占总成绩的50%,期末闭卷考试占总成绩的50%。 五、课程内容、重点和难点及教学方法与手段 第一章教育与教育学 第一节教育的认识 重点: 1.“教有”的概念。 2.教育要素、要素之间的关系。 3.农业社会、工业社会、信息社会教育的特征。 9

19 2. 创客与 STEAM 教育方向 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 教育学 毕业要求 2—知识结构:掌握与本专业相 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 信息科学与技术等基础知识;掌握教育技 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 术与工具;具有教育理论素养、人文与艺 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 指标点 2-2 掌握教育基本理论与基础知 识,具有较强的教育理论素养。 0.4 指标点 2-4 掌握教学系统设计的基本原 理、基本方法及相关技术。 0.1 课程达成度要求 0.5 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 本课程要求学生掌握教育学的基本原理,掌握教育过程的基本规律,掌握教师与学生在教学 过程中的角色和功能,掌握课程的基本观点和功能,掌握课程教学策略。学生通过学习过程,提 高教育意识,形成正确的教育观,掌握科学的教育策略,用以指导教学设计和课程设计。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 了解学生的学习是否完成以下教育目标: (1)理解和掌握教育学的基本概念、基本原理、基本理论和基本技能。 (2)形成正确的教育观、教师观、学生观、课程观、教学观、教育评价观和教育改革发展 观念。 (3)具备学生分析和解决教育问题的兴趣和能力,可为学生进一步学习教育科学理论及未 来从事教育实践提供理论基础和规范指导。 (二)考核方式 采用过程性评价与期末考试评价相结合的方法。平时的讨论、作业、课程论文和调查报告作 为过程性评价内容,期末考试以大纲规定的教学重点为主,实行闭卷考试。采用百分制。 (三)成绩评定 过程性评价占总成绩的 50%,期末闭卷考试占总成绩的 50%。 五、课程内容、重点和难点及教学方法与手段 第一章 教育与教育学 第一节 教育的认识 重点: 1.“教育”的概念。 2.教育要素、要素之间的关系。 3.农业社会、工业社会、信息社会教育的特征

4.教育学的发展趋势。 难点: 1.教育学发展阶段五种主要教育学流派及其主要学术观点。 2.教育学的价值。 教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习:对关 键原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程 的内容体系。 一、教育的概念 (一)“教育”的日常用法 (二)“教育”的词源 (三)“教育”的定义 二、教育的要素 (一)教育者 (二)学习者 (三)教育影响 三、教育的形态 (一)非制度化的教育与制度化的教育 (二)家庭教育、学校教育与社会教育 (三)农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育 第二节教育的历史发展 一、教育的起源 (一)教有的神话起源说 (二)教有的生物起源说 (三)教育的心理起源说 (四)教有的劳动起源说 二、教育的历史发展过程 (一)农业社会的教育 (二)工业社会的教有 (三)信息社会的教育 第三节教育学的产生与发展 一、教育学的萌芽 二、教育学的创立 20

20 4.教育学的发展趋势。 难点: 1.教育学发展阶段五种主要教育学流派及其主要学术观点。 2.教育学的价值。 教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习;对关 键原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程 的内容体系。 一、教育的概念 (一)“教育”的日常用法 (二)“教育”的词源 (三)“教育”的定义 二、教育的要素 (一)教育者 (二)学习者 (三)教育影响 三、教育的形态 (一)非制度化的教育与制度化的教育 (二)家庭教育、学校教育与社会教育 (三)农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育 第二节 教育的历史发展 一、教育的起源 (一)教育的神话起源说 (二)教育的生物起源说 (三)教育的心理起源说 (四)教育的劳动起源说 二、教育的历史发展过程 (一)农业社会的教育 (二)工业社会的教育 (三)信息社会的教育 第三节 教育学的产生与发展 一、教育学的萌芽 二、教育学的创立

三、教育学的发展 (一)实验教育学 (二)文化教育学 (三)实用主义教育学 (四)马克思主义教育学 (五)批判教育学 四、当代教育学的状况 第四节教育学的价值 一、超越日常教育经验 二、科学解释教育问题 三、沟通教育理论与实践 第二章教育功能 重点: 1.教育对社会、个人的正向功能。 2.教育功能类型。 3.影响教育功能发挥的因素。 4.教育对社会、个人的负向功能。 5.避免教育负向功能的措施。 难点: 1.教育功能多维度的复合分类。 2.教育的个体功能。 3.教育功能的实现。 教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习:对关键 原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程的内 容体系。 第一节 教育功能的概述 一、教育功能的含义 二、教育功能的类型 (一)从作用的对象看,教育功能可分为个体功能和社会功能 (二)从作用的方向看,教育功能可分为正向功能和负向功能 (三)从作用的呈现形式看,教育功能可分为显性功能和隐性功能 (四)多维度的复合分类 21

21 三、教育学的发展 (一)实验教育学 (二)文化教育学 (三)实用主义教育学 (四)马克思主义教育学 (五)批判教育学 四、当代教育学的状况 第四节 教育学的价值 一、超越日常教育经验 二、科学解释教育问题 三、沟通教育理论与实践 第二章 教育功能 重点: 1.教育对社会、个人的正向功能 。 2.教育功能类型。 3.影响教育功能发挥的因素。 4.教育对社会、个人的负向功能。 5.避免教育负向功能的措施。 难点: 1.教育功能多维度的复合分类。 2.教育的个体功能。 3.教育功能的实现。 教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习;对关键 原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程的内 容体系。 第一节 教育功能的概述 一、 教育功能的含义 二、 教育功能的类型 (一)从作用的对象看,教育功能可分为个体功能和社会功能 (二)从作用的方向看,教育功能可分为正向功能和负向功能 (三)从作用的呈现形式看,教育功能可分为显性功能和隐性功能 (四)多维度的复合分类

第二节教育的个体功能 一、教育对个体发展的促进功能 (一)教育促进个体社会化的功能 (二)教育促进个体个性化的功能 二、教育的个体谋生和享用功能 (一)教有的个体谋生功能 (二)教有的个体享用功能 三、教育对个体发展的负向功能 第三节教育的社会功能 一、教有改善人口质量,提高民族素质的功能 二、教有促进文化延续和发展的功能 (一)教有的文化传递、保存功能 (二)教育活文化的功能 (三)教育的文化选择功能 (四)教育的文化批判功能 (五)教育的文化交流、融合功能 (六)教育的文化更新与创新功能 三、教育促进经济发展的功能 (一)教育通过提高国民的人力资本,促进国民收入和经济的增长 (二)教育通过生产科学技术,促进经济的发展 四、教育促进政治民主化的功能 五、教育调节人与自然的关系,促进社会可持续发展的功能 六、教育对社会发展的负向功能 第三章教育目的 重点: 1.教育目的及类型。 2.教育目的选择确立中的基本价值取向。 3.我国教育目的的理论基础。 4.我国教育目的及其实现的策略。 难点: 1.教育目的质的规定性。 2.教育目的价值取向确立应注意的问题。 3.我国教育目的的理论基础。 4.教育目的的实践性缺失。 22

22 第二节 教育的个体功能 一、教育对个体发展的促进功能 (一)教育促进个体社会化的功能 (二)教育促进个体个性化的功能 二、教育的个体谋生和享用功能 (一)教育的个体谋生功能 (二)教育的个体享用功能 三、教育对个体发展的负向功能 第三节 教育的社会功能 一、教育改善人口质量,提高民族素质的功能 二、教育促进文化延续和发展的功能 (一)教育的文化传递、保存功能 (二)教育活文化的功能 (三)教育的文化选择功能 (四)教育的文化批判功能 (五)教育的文化交流、融合功能 (六)教育的文化更新与创新功能 三、教育促进经济发展的功能 (一)教育通过提高国民的人力资本,促进国民收入和经济的增长 (二)教育通过生产科学技术,促进经济的发展 四、教育促进政治民主化的功能 五、教育调节人与自然的关系,促进社会可持续发展的功能 六、教育对社会发展的负向功能 第三章 教育目的 重点: 1.教育目的及类型。 2.教育目的选择确立中的基本价值取向。 3.我国教育目的的理论基础。 4.我国教育目的及其实现的策略。 难点: 1.教育目的质的规定性。 2.教育目的价值取向确立应注意的问题。 3.我国教育目的的理论基础。 4.教育目的的实践性缺失

教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习:对关 键原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程 的内容体系。 第一节教育目的的类型及其功能 一、教育目的 (一)教育目的的内涵 (二)教育目的和教育方针 (三)教育目的的对教有活动的质的规定性 二、教育目的的基本类型 (一)价值性教育目的和操作性教育目的 (二)终极性教育目的和发展性教育目的 (三)正式决策的教育目的和非正式的教育目的 三、教育目的的功能 (一)对教育活动的定向功能 (二)对教育活动的调控功能 (三)对教育活动的评价功能 第二节 教育目的的选择与确立 一、教育目的选择确立的基本依据 (一)社会依据 (二)人的依据 二、教育目的选择确立中的基本价值取向 (一)人本位的价值取向 (二)社会本位的价值取向 (三)价值取向中人与社会关系的基本确认 (四)如何认识和解决教育目的选择确立中人与社会的关系 三、教育目的价值取向的确立应注意的问题 (一)社会价值取向确立应注意的问题 (二)人的价值取向确立应注意的问题 第三节我国的教育目的 一、我国的教育目的及精神实质 (一)教育目的的历史回顾 (二)教有目的的精神实质 二、我国教育目的的理论基础 23

23 教学方式和手段: 对于基本概念和基础知识采用讲授法,并要求学生课外通过学习资料进行自主学习;对关 键原理和重点难点采用讲授法、课堂讨论、案例教学,帮助学生理解重难点内容,把握本课程 的内容体系。 第一节 教育目的的类型及其功能 一、教育目的 (一)教育目的的内涵 (二)教育目的和教育方针 (三)教育目的的对教育活动的质的规定性 二、教育目的的基本类型 (一)价值性教育目的和操作性教育目的 (二)终极性教育目的和发展性教育目的 (三)正式决策的教育目的和非正式的教育目的 三、教育目的的功能 (一)对教育活动的定向功能 (二)对教育活动的调控功能 (三)对教育活动的评价功能 第二节 教育目的的选择与确立 一、教育目的选择确立的基本依据 (一)社会依据 (二)人的依据 二、教育目的选择确立中的基本价值取向 (一)人本位的价值取向 (二)社会本位的价值取向 (三)价值取向中人与社会关系的基本确认 (四)如何认识和解决教育目的选择确立中人与社会的关系 三、教育目的价值取向的确立应注意的问题 (一) 社会价值取向确立应注意的问题 (二) 人的价值取向确立应注意的问题 第三节 我国的教育目的 一、我国的教育目的及精神实质 (一) 教育目的的历史回顾 (二) 教育目的的精神实质 二、我国教育目的的理论基础