3疾病传变的寒热转化的具体规律 4.疾病传变的虚实转化的具体规律 [难点内容】 1.疾病的寒热转化 2.疾病的虚实转化 [自主学习内容] 1.中医疾病转化机制的现代研究进展 2.影响疾病传变的因素的现代研究进展 第八章 防治原则 [目的要求] 知识目标: 1.背诵预防的基本概念和基本原则: 2.背诵治则的概念、治病求本的概念以及正治反治、治标治本、扶正祛邪、调整阴阳的治 疗原则: 3.阐述三因制宜治疗原则: 4.分别调理精气血津液等治则。 能力目标: 1.具备应用防止原则指导预防一些常见疾病的能力 2.具备分析判断某个具体病案应使用的治疗法则的能力 第一节预防 [教学内容】 1.未病先防养生以增强正气,并避免邪气侵害: 2.既病防变早期诊治和先安未受邪之地。 [重点内容] 1.中医预防的基本概念 2.中医预防的基本原则 [难点内容] 1.截断疾病的传变途径的具体应用原则 2先安未受邪之地的具体应用原则 [自主学习内容] 1.未病先防理论的现代研究进展 2.既病防变理论的现代研究进展 第二节治则 [教学内容] 治则的基本概念,治则与治法的区别,治则与治法的层次结构:治病求本是治病的主导思想,是整 体观念和辨证论治的体现,求本即是辨病因病机和确立证候。 1.正治与反治 (1)正治寒者热之,热者寒之,虚则补之,实则泻之: (2)反治热因热用,寒因寒用,塞因塞用,通因通用。 2.治标与治本 (1)缓则治本: 18

18 3.疾病传变的寒热转化的具体规律 4.疾病传变的虚实转化的具体规律 [难点内容] 1.疾病的寒热转化 2.疾病的虚实转化 [自主学习内容] 1.中医疾病转化机制的现代研究进展 2.影响疾病传变的因素的现代研究进展 第八章 防治原则 [目的要求] 知识目标: 1.背诵预防的基本概念和基本原则; 2.背诵治则的概念、治病求本的概念以及正治反治、治标治本、扶正祛邪、调整阴阳的治 疗原则; 3.阐述三因制宜治疗原则; 4.分别调理精气血津液等治则。 能力目标: 1.具备应用防止原则指导预防一些常见疾病的能力 2.具备分析判断某个具体病案应使用的治疗法则的能力 第一节 预防 [教学内容] 1.未病先防 养生以增强正气,并避免邪气侵害; 2.既病防变 早期诊治和先安未受邪之地。 [重点内容] 1.中医预防的基本概念 2.中医预防的基本原则 [难点内容] 1.截断疾病的传变途径的具体应用原则 2.先安未受邪之地的具体应用原则 [自主学习内容] 1.未病先防理论的现代研究进展 2.既病防变理论的现代研究进展 第二节 治则 [教学内容] 治则的基本概念,治则与治法的区别,治则与治法的层次结构;治病求本 是治病的主导思想,是整 体观念和辨证论治的体现,求本即是辨病因病机和确立证候。 1.正治与反治 (1)正治 寒者热之,热者寒之,虚则补之,实则泻之; (2)反治 热因热用,寒因寒用,塞因塞用,通因通用。 2.治标与治本 (1)缓则治本;

(2)急则治标: (3)标本兼治。 3.扶正与祛邪 (1)扶正祛邪的概念: (2)扶正祛邪的运用单独运用,同时运用,先后运用。 4.调整阴阳 (1)损其有余: (2)补其不足阴阳互制之调补阴阳,阴阳互济之调补阴阳,阴阳并补,回阳救阴。 5.调理精气血津液 (1)调精: (2)调气: (3)调血: (4)调津液: (5)调理精气血津液的关系。 6.三因制宜 (1)因人制宜: (2)因地制宜: (3)因人制宜。 [重点内容] 1.治则的基本概念、基本原则以及治病求本的概念 2.正治反治、治标治本、扶正祛邪、调整阴阳等治疗原则 3.三因制宜的治疗原则。 [难点内容] 1.正治、反治的含义 2标本先后的治疗原则 [自主学习内容] 1.中医治疗法则的现代研究进展 2.阅读学习中医治则相关古籍 第九章 体质养生 [目的要求] 知识目标: 1.阐述养生与中医体质的含义 2.分别中医养生的基本原则 3.阐述中医九种体质分类方法 能力目标: 学会使用体质量表进行体质辨识 素质目标: 初步对体质与疾病的密切关系建立感性认识 [教学内容] 1.养生的含义 2养生的一般方法 3.冬季如何养生 19

19 (2)急则治标; (3)标本兼治。 3.扶正与祛邪 (1)扶正祛邪的概念; (2)扶正祛邪的运用 单独运用,同时运用,先后运用。 4.调整阴阳 (1)损其有余; (2)补其不足 阴阳互制之调补阴阳,阴阳互济之调补阴阳,阴阳并补,回阳救阴。 5.调理精气血津液 (1)调精; (2)调气; (3)调血; (4)调津液; (5)调理精气血津液的关系。 6.三因制宜 (1)因人制宜; (2)因地制宜; (3)因人制宜。 [重点内容] 1.治则的基本概念、基本原则以及治病求本的概念 2.正治反治、治标治本、扶正祛邪、调整阴阳等治疗原则 3.三因制宜的治疗原则。 [难点内容] 1.正治、反治的含义 2.标本先后的治疗原则 [自主学习内容] 1.中医治疗法则的现代研究进展 2.阅读学习中医治则相关古籍 第九章 体质养生 [目的要求] 知识目标: 1.阐述养生与中医体质的含义 2.分别中医养生的基本原则 3.阐述中医九种体质分类方法 能力目标: 学会使用体质量表进行体质辨识 素质目标: 初步对体质与疾病的密切关系建立感性认识 [教学内容] 1.养生的含义 2.养生的一般方法 3.冬季如何养生

4.体质的含义与发展 5.九种体质的分类及养生方法 [重点内容] 1.中医养生的含义 2.中医养生的基本原则 3.中医体质的含义 [难点内容] 中医九种体质的分类方法 [自主学习内容】 体质学说的演变 20

20 4.体质的含义与发展 5.九种体质的分类及养生方法 [重点内容] 1.中医养生的含义 2.中医养生的基本原则 3.中医体质的含义 [难点内容] 中医九种体质的分类方法 [自主学习内容] 体质学说的演变

《医古文》教学大纲 医古文教学大纲 classical Chinese for traditional Chinese medicine 一、基本信息 课程代码:17102002 总学时/学分:72学时/4学分 考核方式:考试 二、课程教学目的 本课程旨在使学生掌握先秦至清代文理丰富、医理明易并能反映古代中医药文献语言概貌的与 医学相关的古文23篇,既包括著名医家的传记、医著序文,也包括医论、医话、医案等,并紧密结 合篇目,指导学生完成相关的阅读实践,其中包括断句或标点等阅读素材。其任务在于:通过讲授 和实践,使学生掌握常用词语一千个左右,熟谙其主要义项,具备丰富的词汇、句式、句读、今译 等感性知识及较强的阅读理解能力。 通过本课程的学习,增强感性认识,积累语言材料。熟读并理解全部文章,积累1200个以上的 常用词语,包括实词性词语和成语典故的意义、常用虚词的用法和意义,尤应注意古今同形异义的 实词、一词多义及偏义复词等现象。掌握通假字与本字、古字与今字、异体字与正体字的对应关系, 掌握古文中的实词活用、特殊语序现象及常见固定结构的用法与意义,掌握各篇文章所提供的古代 文化知识,理解各篇文章所反映的古代文化信息。 三、课程的教学方法 本课程的教学方法以讲授文理为主,兼顾医理,注意预习与讲授相结合、精讲与勤练相结合, 注重解决典范与疑难的字、词(含)、句、意四大问题及其思维与方法,兼及文化问题,同时要求 学生背诵一定的名言警句、段落乃至全文。可有选择性地开展多媒体教学。 四、课程成绩考核方法及评定标准 在考核机制上,采用与教学体系相适应的考核办法,注重学生学习能力的提高。考核采用全程 化(平时考核、其中考核、闭卷成绩)方式。这样能够真实反映学生掌握知识、技能的情况,发挥 考试对学生学习的督促和引导作用。 1.平时考核:占总评的10%,放在平时的教学过程中进行。 目的:对学生平时的学习态度、学习纪律进行评价:了解学生对教学内容的理解、掌握水平和 程度:对与教学内容有关的专业技能熟练程度的总的评价。 在平时教学过程中,根据学生的课堂表现、作业认真程度、完成作业水平质量以及本课程的出勤 率等打分,占总成绩的5%。平日作业成绩占总成绩的5%。 2期中考核:以论文形式进行,占总评的20%。 目的:检查学生对本学科基础知识的掌握情况和综合运用所学理论解决实际问题的能力。 根据学期教学内容的安排进行考试。准备多个开放性试题,从中选一,题型主要以论文形式出现。 重点考察学生的逻辑思维能力和课程理解能力,以发散性试题为主,一般为规定时间内完成该论文。 对试卷评出分数,以百分制记分。 3.期末考试:占总评的70%,由客观性试题和主观性试题组成。 目的:检查学生对本学科所学知识的掌握程度。 根据本学期教学内容,需要掌握的知识点以客观性试题的方式呈现,主观性试题旨在考察学生 21

21 《医古文》教学大纲 医古文 教学大纲 classical Chinese for traditional Chinese medicine 一、基本信息 课程代码:17102002 总学时/学分:72 学时/4 学分 考核方式:考试 二、课程教学目的 本课程旨在使学生掌握先秦至清代文理丰富、医理明易并能反映古代中医药文献语言概貌的与 医学相关的古文 23 篇,既包括著名医家的传记、医著序文,也包括医论、医话、医案等,并紧密结 合篇目,指导学生完成相关的阅读实践,其中包括断句或标点等阅读素材。其任务在于:通过讲授 和实践,使学生掌握常用词语一千个左右,熟谙其主要义项,具备丰富的词汇、句式、句读、今译 等感性知识及较强的阅读理解能力。 通过本课程的学习,增强感性认识,积累语言材料。熟读并理解全部文章,积累 1200 个以上的 常用词语,包括实词性词语和成语典故的意义、常用虚词的用法和意义,尤应注意古今同形异义的 实词、一词多义及偏义复词等现象。掌握通假字与本字、古字与今字、异体字与正体字的对应关系, 掌握古文中的实词活用、特殊语序现象及常见固定结构的用法与意义,掌握各篇文章所提供的古代 文化知识,理解各篇文章所反映的古代文化信息。 三、课程的教学方法 本课程的教学方法以讲授文理为主,兼顾医理,注意预习与讲授相结合、精讲与勤练相结合, 注重解决典范与疑难的字、词(含)、句、意四大问题及其思维与方法,兼及文化问题,同时要求 学生背诵一定的名言警句、段落乃至全文。可有选择性地开展多媒体教学。 四、课程成绩考核方法及评定标准 在考核机制上,采用与教学体系相适应的考核办法,注重学生学习能力的提高。考核采用全程 化(平时考核、其中考核、闭卷成绩)方式。这样能够真实反映学生掌握知识、技能的情况,发挥 考试对学生学习的督促和引导作用。 1.平时考核:占总评的 10%,放在平时的教学过程中进行。 目的:对学生平时的学习态度、学习纪律进行评价;了解学生对教学内容的理解、掌握水平和 程度;对与教学内容有关的专业技能熟练程度的总的评价。 在平时教学过程中,根据学生的课堂表现、作业认真程度、完成作业水平质量以及本课程的出勤 率等打分,占总成绩的 5%。平日作业成绩占总成绩的 5%。 2.期中考核:以论文形式进行,占总评的 20%。 目的:检查学生对本学科基础知识的掌握情况和综合运用所学理论解决实际问题的能力。 根据学期教学内容的安排进行考试。准备多个开放性试题,从中选一,题型主要以论文形式出现。 重点考察学生的逻辑思维能力和课程理解能力,以发散性试题为主,一般为规定时间内完成该论文。 对试卷评出分数,以百分制记分。 3.期末考试:占总评的 70%,由客观性试题和主观性试题组成。 目的:检查学生对本学科所学知识的掌握程度。 根据本学期教学内容,需要掌握的知识点以客观性试题的方式呈现,主观性试题旨在考察学生

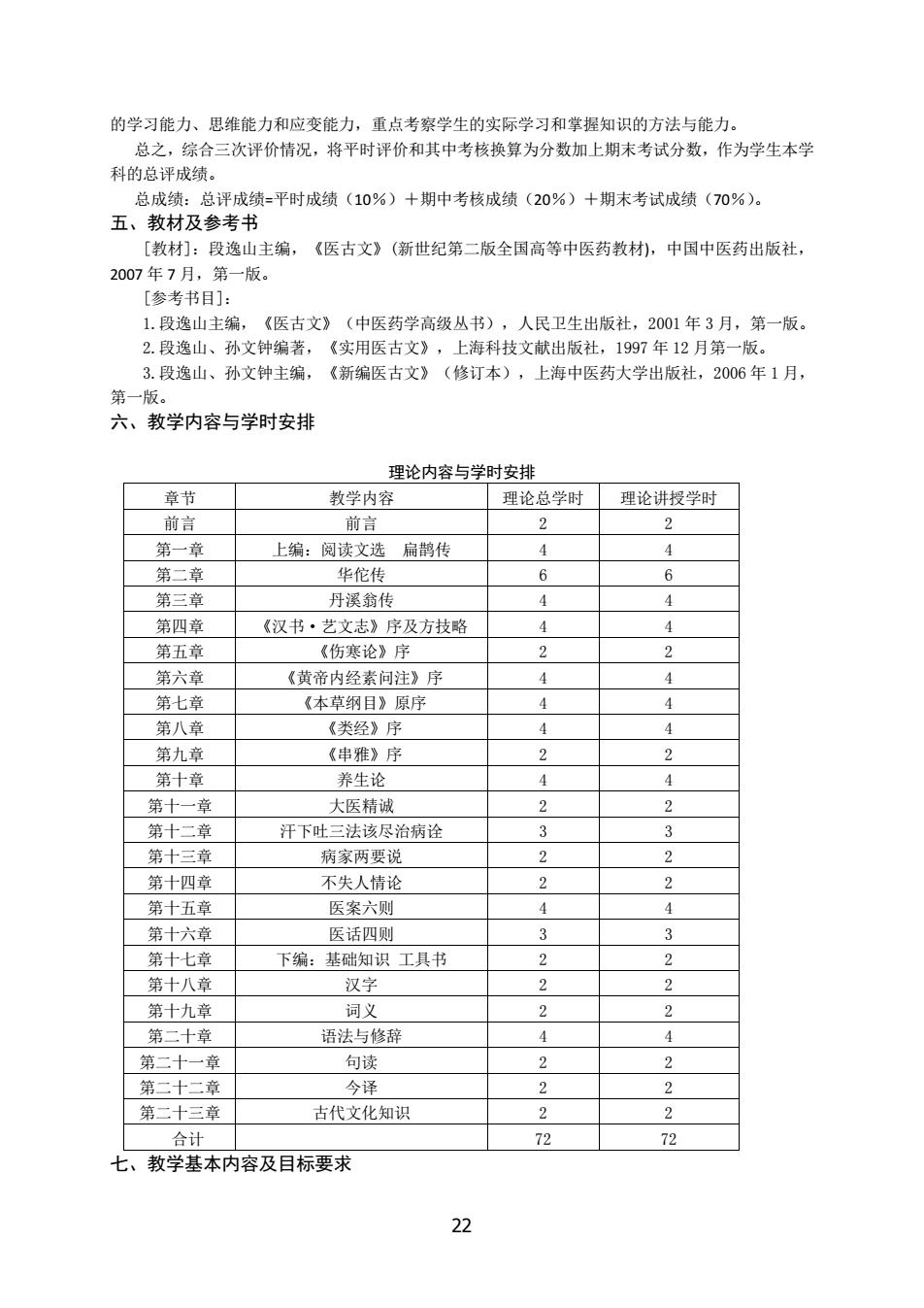

的学习能力、思维能力和应变能力,重点考察学生的实际学习和掌握知识的方法与能力。 总之,综合三次评价情况,将平时评价和其中考核换算为分数加上期末考试分数,作为学生本学 科的总评成绩。 总成绩:总评成绩=平时成绩(10%)+期中考核成绩(20%)+期末考试成绩(70%)。 五、教材及参考书 [教材打:段逸山主编,《医古文》(新世纪第二版全国高等中医药教材),中国中医药出版社, 2007年7月,第一版。 [参考书目]: 1.段逸山主编,《医古文》(中医药学高级丛书),人民卫生出版社,2001年3月,第一版。 2.段逸山、孙文钟编著,《实用医古文》,上海科技文献出版社,1997年12月第一版。 3.段逸山、孙文钟主编,《新编医古文》(修订本),上海中医药大学出版社,2006年1月, 第一版。 六、教学内容与学时安排 理论内容与学时安排 章节 教学内容 理论总学时 理论讲授学时 前言 前言 2 2 第一章 上编:阅读文选扁鹊传 4 4 第二章 华佗传 6 6 第三章 丹溪翁传 4 1 第四章 《汉书·艺文志》序及方技略 4 4 第五章 《伤寒论》序 2 2 第六章 《黄帝内经素问注》序 4 又 第七章 《本草纲目》原序 4 4 第八章 《类经》序 4 4 第九章 《串雅》序 9 第十章 养生论 4 4 第十一章 大医精诚 2 2 第十二章 汗下吐三法该尽治病诠 3 3 第十三章 病家两要说 2 2 第十四章 不失人情论 2 2 第十五章 医案六则 4 4 第十六章 医话四则 3 3 第十七章 下编:基础知识工具书 2 2 第十八章 汉字 2 2 第十九章 词义 2 2 第二十章 语法与修辞 4 4 第二十一章 句读 2 2 第二十二章 今译 2 2 第二十三章 古代文化知识 2 2 合计 72 72 七、教学基本内容及目标要求 22

22 的学习能力、思维能力和应变能力,重点考察学生的实际学习和掌握知识的方法与能力。 总之,综合三次评价情况,将平时评价和其中考核换算为分数加上期末考试分数,作为学生本学 科的总评成绩。 总成绩:总评成绩=平时成绩(10%)+期中考核成绩(20%)+期末考试成绩(70%)。 五、教材及参考书 [教材]:段逸山主编,《医古文》(新世纪第二版全国高等中医药教材),中国中医药出版社, 2007 年 7 月,第一版。 [参考书目]: 1.段逸山主编,《医古文》(中医药学高级丛书),人民卫生出版社,2001 年 3 月,第一版。 2.段逸山、孙文钟编著,《实用医古文》,上海科技文献出版社,1997 年 12 月第一版。 3.段逸山、孙文钟主编,《新编医古文》(修订本),上海中医药大学出版社,2006 年 1 月, 第一版。 六、教学内容与学时安排 理论内容与学时安排 章节 教学内容 理论总学时 理论讲授学时 前言 前言 2 2 第一章 上编:阅读文选 扁鹊传 4 4 第二章 华佗传 6 6 第三章 丹溪翁传 4 4 第四章 《汉书·艺文志》序及方技略 4 4 第五章 《伤寒论》序 2 2 第六章 《黄帝内经素问注》序 4 4 第七章 《本草纲目》原序 4 4 第八章 《类经》序 4 4 第九章 《串雅》序 2 2 第十章 养生论 4 4 第十一章 大医精诚 2 2 第十二章 汗下吐三法该尽治病诠 3 3 第十三章 病家两要说 2 2 第十四章 不失人情论 2 2 第十五章 医案六则 4 4 第十六章 医话四则 3 3 第十七章 下编:基础知识 工具书 2 2 第十八章 汉字 2 2 第十九章 词义 2 2 第二十章 语法与修辞 4 4 第二十一章 句读 2 2 第二十二章 今译 2 2 第二十三章 古代文化知识 2 2 合计 72 72 七、教学基本内容及目标要求