第二章动的性食品的生物性污染与控制 讲投重,点:食源性感染的瓶念和微生物引起食品腐败的形响因素;微生物性食物中毒的特底和重要的 几种微生物性食物中毒 难 点:微生物污染与食品腐败变质的关系;微生物性食物中毒的概念分类和主要细菌性食物中毒 2微生物性食物中毒的分类与流行特点? 3.常见的微生物性食物中毒有哪些? 4如何控制生物性食物中毒? 授课学时:2学时 教学方式:课堂讲授 第一节食源性感染 一、食源性感染的概念 食源性感染:是指人们食用了恋病动物肉、乳、蛋等动物性食品或被病原微生物污柒的动物性食品而 引起的某种人善意传染病或寄生虫病。 因为食源性感染大多是由于食用了患病动物肉而引起的,所以食源性感染狭义地称为食肉感染,或肉 源性感染,或称肉源性疫病。 二、食源性感染的危害 1.危害人类的使康,彩响富牧业的发展:全世界有1000万~2000万人患结核病(其中有10%为牛分 支杆菌引起的结核),2700万人患旋毛虫病,3900万人患牛带缘虫病,300万人患猪带缘虫病,全世界约 有25%的人感染弓形虫病。布鲁氏菌病几乎遍布世界各地,危害十分严重,如蒙古人群年发病率为0.125%。 2玻坏公共卫生安全:从公共卫生观点来看,人兽共患病是动物性食品的主要卫生问题之一。全世界 已证实的人兽共患病有200多种,由联合国专门会议上提出的在公共卫生方面对人有重要意义的人兽共患 病约有90种,其中在许多国家流行的主要人兽共患病有50余种。炭疽、鼻疽、布鲁氏菌病、结核病、伪 结核病、沙门氏菌病、猪丹毒、破伤风、土拉弗氏菌病(野兔热)、李氏杆菌病、弯曲菌病、鼠疫、军团 病、钩端螺旋体病、鹦鹉热、Q热、恙虫病、鼠型斑疹伤寒、口蹄疫、狂犬病、禽流感、日本乙型脑炎、 猪水疱病、念珠菌病、弓形虫病、利什曼原虫病(黑热病)、肉孢子虫病、旋毛虫病、猪囊尾蚴病、牛囊 尾蚴病、包虫病、血吸虫病、并殖吸虫病(肺吸虫病)、华支睾吸虫病、孟氏裂头蚴病等 新的人普共患病,如莱姆病、艾滋病、轮状病毒感染、牛海绵状脑病(疯牛病)。 3造成的损失巨大: 例如,1997年台湾发口蹄疫,使其养猪业遭受到了毁灭性打击。1998-2000年亚洲(韩国、蒙古等)、 201年欧洲(英国等)口蹄疫发生流行,对许多国家的畜牧业造成了严重的危害,对人的健康也构成了威 胁。1997年香港发生禽流感,不仅使大批鸡发病死亡或扑杀,而且造成13人感染H5N1禽流感病毒,其 中4人死亡。2004年以来高致病性禽流感在世界上多个国家,尤其在亚洲的大流行,不但造成大批鸡的扑 杀,还引起人的感染和死亡,截止2008年2月17日,仅印度尼西亚已出现129起人感染腐流感病例,其 中105人死亡

1 第二章 动的性食品的生物性污染与控制 讲授重点:食源性感染的概念和微生物引起食品腐败的影响因素;微生物性食物中毒的特点和重要的 几种微生物性食物中毒。 难 点:微生物污染与食品腐败变质的关系;微生物性食物中毒的概念分类和主要细菌性食物中毒。 思 考 题: 1.什么是食源性感染、食物中毒? 2.微生物性食物中毒的分类与流行特点? 3.常见的微生物性食物中毒有哪些? 4.如何控制生物性食物中毒? 授课学时:2 学时 教学方式:课堂讲授 第一节 食源性感染 一、食源性感染的概念 食源性感染:是指人们食用了患病动物肉、乳、蛋等动物性食品或被病原微生物污染的动物性食品而 引起的某种人兽患传染病或寄生虫病。 因为食源性感染大多是由于食用了患病动物肉而引起的,所以食源性感染狭义地称为食肉感染,或肉 源性感染,或称肉源性疫病。 二、食源性感染的危害 1.危害人类的健康,影响畜牧业的发展: 全世界有 1000 万~2000 万人患结核病(其中有 10%为牛分 支杆菌引起的结核),2700 万人患旋毛虫病,3900 万人患牛带绦虫病,300 万人患猪带绦虫病,全世界约 有 25%的人感染弓形虫病。布鲁氏菌病几乎遍布世界各地,危害十分严重,如蒙古人群年发病率为 0.125%。 2.破坏公共卫生安全:从公共卫生观点来看,人兽共患病是动物性食品的主要卫生问题之一。全世界 已证实的人兽共患病有 200 多种,由联合国专门会议上提出的在公共卫生方面对人有重要意义的人兽共患 病约有 90 种,其中在许多国家流行的主要人兽共患病有 50 余种。炭疽、鼻疽、布鲁氏菌病、结核病、伪 结核病、沙门氏菌病、猪丹毒、破伤风、土拉弗氏菌病(野兔热)、李氏杆菌病、弯曲菌病、鼠疫、军团 病、钩端螺旋体病、鹦鹉热、Q 热、恙虫病、鼠型斑疹伤寒、口蹄疫、狂犬病、禽流感、日本乙型脑炎、 猪水疱病、念珠菌病、弓形虫病、利什曼原虫病(黑热病)、肉孢子虫病、旋毛虫病、猪囊尾蚴病、牛囊 尾蚴病、包虫病、血吸虫病、并殖吸虫病(肺吸虫病)、华支睾吸虫病、孟氏裂头蚴病等 新的人兽共患病,如莱姆病、艾滋病、轮状病毒感染、牛海绵状脑病(疯牛病)。 3.造成的损失巨大: 例如,1997 年台湾发口蹄疫,使其养猪业遭受到了毁灭性打击。1998─2000 年亚洲(韩国、蒙古等)、 2001 年欧洲(英国等)口蹄疫发生流行,对许多国家的畜牧业造成了严重的危害,对人的健康也构成了威 胁。1997 年香港发生禽流感,不仅使大批鸡发病死亡或扑杀,而且造成 13 人感染 H5N1 禽流感病毒,其 中 4 人死亡。2004 年以来高致病性禽流感在世界上多个国家,尤其在亚洲的大流行,不但造成大批鸡的扑 杀,还引起人的感染和死亡,截止 2008 年 2 月 17 日,仅印度尼西亚已出现 129 起人感染禽流感病例,其 中 105 人死亡

因此,为了保护人类健康,防止食源性感染的发生,保障畜牧业的发展,必须加强对动物性食品的卫 生检验与监督。 第二节微生物污染与动物性食品腐败变质 食品腐败变质(food spoilag©)是指在餐生物为主的各种因素作用下,所发生的食品成分和感官性质的酶 性和非酶性变化,结果使食品的品质降低,或变为不能食用的状态。其实质是在各种腐败微生物蛋白酶 (protease)和肽链内切((endopeptidase)等的作用下,引起蛋白质的分解过程。与此同时,脂肪、类脂质、 脂蛋白甚至碳水化合物在相应酶的作用下也发生分解,结果形成许多具恶臭的和有毒的分解产物。 虽然微生物是引起食品腐败变质的决定因素,但是落入食品中的微生物能否引起食品腐败变质,以及 其变化性质和程度如何,还取决于食品的组织结构、营养成分、环境温度、水分、氧的供应、pH、渗透压 等一系列影响微生物生长繁殖的因素。 一、动物性食品腐败变质的菌相变化 新鲜的动物性产品(肉、蛋、乳、水产品)应该是无菌的。 1.各种动物性产品微生物污染的来源 肉:加工、运输、储藏过程的污染。 乳:正常乳房也含有一些微生物(葡萄球菌、链球菌),挤乳、运输、储藏过程中的污染是主要来源。 蛋:蛋鸡感染一些微生物(沙门氏菌、大肠埃希菌),储藏、加工过程的污染。 鱼:体表、鳃、消化道存在微生物,储藏运输中的污染。 2动物性食品腐败变质菌相的变化 (1)肉类微生物污染的种类 常见畜禽肉类被污染的微生物有两大类群。 腐生撤生物:能引起肉类变质的主要有假单胞杆菌属、无色杆菌属、产碱杆菌属等细菌:以及假丝酵 母属、贝莓丝孢酵母、芽枝霉属、卵孢莓属等。 病原微生物:如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、结核分支杆菌、布鲁氏菌和炭疽杆菌等。这些菌不会引 起肉类腐败变质,主要传播疾病,造成食物中毒。 (2)鱼类徽生物污染的种类 引起鱼类腐败变质的微生物主要是水中的微生物,如假单胞菌属、无色杆菌属、黄杆菌属等。淡水鱼 中还有产碱杆菌属,气单胞杆菌属和短杆菌属。 鱼类变质首先表现混浊无光泽、表面组织疏松、鱼鳞脱落、鱼体组织溃烂,进而组织分解产生哚 粪臭素、硫醇、氨、硫化氢等。当鱼体刚察觉到腐败时,菌数一般可达10/g,H值可达7-8。 (3)鲜蛋的微生物污染 引起蛋白质发生变质的细菌有梭菌、变形杆菌、假单胞菌、液化链球菌、蜡样芽胞杆茵以及肠杆菌属 的细菌。 引起蛋内脂肪发生变质的细菌,除上述细菌外,还有产碱杆菌、沙香氏菌和微球菌等。 2

2 因此,为了保护人类健康,防止食源性感染的发生,保障畜牧业的发展,必须加强对动物性食品的卫 生检验与监督。 第二节 微生物污染与动物性食品腐败变质 食品腐败变质(food spoilage)是指在微生物为主的各种因素作用下,所发生的食品成分和感官性质的酶 性和非酶性变化,结果使食品的品质降低,或变为不能食用的状态。其实质是在各种腐败微生物蛋白酶 (protease)和肽链内切酶(endopeptidase)等的作用下,引起蛋白质的分解过程。与此同时,脂肪、类脂质、 脂蛋白甚至碳水化合物在相应酶的作用下也发生分解,结果形成许多具恶臭的和有毒的分解产物。 虽然微生物是引起食品腐败变质的决定因素,但是落入食品中的微生物能否引起食品腐败变质,以及 其变化性质和程度如何,还取决于食品的组织结构、营养成分、环境温度、水分、氧的供应、pH、渗透压 等一系列影响微生物生长繁殖的因素。 一、动物性食品腐败变质的菌相变化 新鲜的动物性产品(肉、蛋、乳、水产品)应该是无菌的。 1. 各种动物性产品微生物污染的来源 肉:加工、运输、储藏过程的污染。 乳:正常乳房也含有一些微生物(葡萄球菌、链球菌),挤乳、运输、储藏过程中的污染是主要来源。 蛋:蛋鸡感染一些微生物(沙门氏菌、大肠埃希菌),储藏、加工过程的污染。 鱼:体表、鳃、消化道存在微生物,储藏运输中的污染。 2.动物性食品腐败变质菌相的变化 (1)肉类微生物污染的种类 常见畜禽肉类被污染的微生物有两大类群。 腐生微生物:能引起肉类变质的主要有假单胞杆菌属、无色杆菌属、产碱杆菌属等细菌;以及假丝酵 母属、贝霉丝孢酵母、芽枝霉属、卵孢霉属等。 病原微生物:如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、结核分支杆菌、布鲁氏菌和炭疽杆菌等。这些菌不会引 起肉类腐败变质,主要传播疾病,造成食物中毒。 (2)鱼类微生物污染的种类 引起鱼类腐败变质的微生物主要是水中的微生物,如假单胞菌属、无色杆菌属、黄杆菌属等。淡水鱼 中还有产碱杆菌属,气单胞杆菌属和短杆菌属。 鱼类变质首先表现混浊无光泽、表面组织疏松、鱼鳞脱落、鱼体组织溃烂,进而组织分解产生吲哚、 粪臭素、硫醇、氨、硫化氢等。当鱼体刚察觉到腐败时,菌数一般可达 108 /g,pH 值可达 7-8。 (3)鲜蛋的微生物污染 引起蛋白质发生变质的细菌有梭菌、变形杆菌、假单胞菌、液化链球菌、蜡样芽胞杆菌以及肠杆菌属 的细菌。 引起蛋内脂肪发生变质的细菌,除上述细菌外,还有产碱杆菌、沙雷氏菌和微球菌等

引起蛋内碳水化合物分解的细菌,还有枯草杆菌、丁酸梭菌等 (4)鲜乳徽生物污染的种类 抑制期:新鲜乳含有各种抗体物质等抗菌因素,能够抑制乳中的微生物的生长。在含菌少的鲜乳中这 种物质作用的时间可持续36小时左右(13-14℃):若污染严重,只可持续18小时左右,这段时间茵数不 会增加。因此,鲜乳置于室温中可保存一定时间而不出现变质现象。 乳酸链球菌期:乳中抗菌物质减少或消失后,存在于乳中的微生物即开始生长繁殖,首先乳酸链球菌 占绝对优势,这些菌分解糖产生乳酸,使乳液酸度不断升高,乳液出现凝块。由于酸度升高抑制了腐败菌 的活动,当酸度升高到一定限度时(4.5),到酸链球南也会受到抑制。 乳酸杆菌期:当乳酸链球菌生长受抑制时,由于乳酸杆菌对酸有较强的抵抗力,能继续生长繁殖并产 酸,使乳出现大量凝块,并析出乳清。 真菌期:当P阳达3.0-3.5时,绝大多数细菌被抑制,甚至死亡,仅酵母菌和真菌尚能适应高酸性的环 境,并能利用乳酸及其它一些有机酸,由于酸被利用,乳液酸度会逐渐降低,PH值回升,接近中性。 胨化细菌期:经过以上几个阶段的变化,乳中的乳糖已被大量消耗,蛋白质和脂肪含量相对升高,因 此,能分解蛋白质和脂肪的细菌开始活跃乳凝块逐渐被消化,乳的阳值上升,向碱性转化,并有腐败菌 生长繁殖。如芽孢杆菌属、假单胞杆菌属、变形杆菌属,并使乳有臭味。 二、影响食品腐败变质的因素 (一)食品的组织结构 一般来说,食品的组织结构愈紧密愈完整,徽生物入侵扩散、繁殖就愈困难,在同等保存条件下,肌 膜完整的大块肉比碎肉块和肉糜具有较强的耐存性,液体食品、糊状食品比固体食品容易腐败变质。同样 是肉品,由于种类之间的差异,耐存性也不一样,如鱼肉就比畜禽肉容易变质,这是因为鱼肉含水量高, 肌纤维短小细嫩,肌膜不发达,肌间结缔组织也很少等因素而造成。 液体食品、糊状食品、碎肉馅等,由于缺乏保护膜或人为地破坏了正常的组织结构,细菌则全面迅速 地向其中扩散:而结构完整的鲜肉块则不是这样,细菌首先在肉块表面生长蔓延,然后沿若肌间疏松结缔 组织延伸(因肌肉间质不偏酸)。当到达骨膜后,细菌则沿疏松的骨膜扩散,进而侵入周围肌组织。这就是 为什么当外源性细菌污染时,腐败变质常常比较明显地出现在骨骼周围组织的原因,也是解释肉类“深层 腐败”的理论基础。 如果动物生前已受微生物的内源性感染,一旦条件适宜,这种肉不论深层或表层均全面地发生腐败, 而且进展非常迅速。这种腐败方式同样也见于濒死期急宰、宰前饱食和宰后延迟开膛的动物肉。 (二)食品的营养组成 动物性食品的营养成分,主要是蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质及维生素等。其中可被微生物分 解利用而引起食品腐败变质的营养成分,从微生物的细胞化学组成和营养需求来看,主要是蛋白质,其次 是碳水化合物和脂肪。因此,声含蛋白质的食品较其他食品容易腐败变质,而肉、蛋、乳、鱼等动物性食 品恰恰具有这个特点,从而决定了其易腐性。 能分泌胞外蛋白酶的细南如梭状芽胞杆菌属、假单胞菌属、变形杆菌属、链球菌属等对蛋白质的分解能 3

3 引起蛋内碳水化合物分解的细菌,还有枯草杆菌、丁酸梭菌等。 (4) 鲜乳微生物污染的种类 抑制期:新鲜乳含有各种抗体物质等抗菌因素,能够抑制乳中的微生物的生长。在含菌少的鲜乳中这 种物质作用的时间可持续 36 小时左右(13-140 C);若污染严重,只可持续 18 小时左右,这段时间菌数不 会增加。因此,鲜乳置于室温中可保存一定时间而不出现变质现象。 乳酸链球菌期:乳中抗菌物质减少或消失后,存在于乳中的微生物即开始生长繁殖,首先乳酸链球菌 占绝对优势,这些菌分解糖产生乳酸,使乳液酸度不断升高,乳液出现凝块。由于酸度升高抑制了腐败菌 的活动,当酸度升高到一定限度时(pH4.5),乳酸链球菌也会受到抑制。 乳酸杆菌期:当乳酸链球菌生长受抑制时,由于乳酸杆菌对酸有较强的抵抗力,能继续生长繁殖并产 酸,使乳出现大量凝块,并析出乳清。 真菌期:当 PH 达 3.0-3.5 时,绝大多数细菌被抑制,甚至死亡,仅酵母菌和真菌尚能适应高酸性的环 境,并能利用乳酸及其它一些有机酸,由于酸被利用,乳液酸度会逐渐降低,PH 值回升,接近中性。 胨化细菌期:经过以上几个阶段的变化,乳中的乳糖已被大量消耗,蛋白质和脂肪含量相对升高,因 此,能分解蛋白质和脂肪的细菌开始活跃乳凝块逐渐被消化,乳的 PH 值上升,向碱性转化,并有腐败菌 生长繁殖。如芽孢杆菌属、假单胞杆菌属、变形杆菌属,并使乳有臭味。 二、影响食品腐败变质的因素 (一)食品的组织结构 一般来说,食品的组织结构愈紧密愈完整,微生物入侵扩散、繁殖就愈困难,在同等保存条件下,肌 膜完整的大块肉比碎肉块和肉糜具有较强的耐存性,液体食品、糊状食品比固体食品容易腐败变质。同样 是肉品,由于种类之间的差异,耐存性也不一样,如鱼肉就比畜禽肉容易变质,这是因为鱼肉含水量高, 肌纤维短小细嫩,肌膜不发达,肌间结缔组织也很少等因素而造成。 液体食品、糊状食品、碎肉馅等,由于缺乏保护膜或人为地破坏了正常的组织结构,细菌则全面迅速 地向其中扩散;而结构完整的鲜肉块则不是这样,细菌首先在肉块表面生长蔓延,然后沿着肌间疏松结缔 组织延伸(因肌肉间质不偏酸)。当到达骨膜后,细菌则沿疏松的骨膜扩散,进而侵入周围肌组织。这就是 为什么当外源性细菌污染时,腐败变质常常比较明显地出现在骨骼周围组织的原因,也是解释肉类“深层 腐败”的理论基础。 如果动物生前已受微生物的内源性感染,一旦条件适宜,这种肉不论深层或表层均全面地发生腐败, 而且进展非常迅速。这种腐败方式同样也见于濒死期急宰、宰前饱食和宰后延迟开膛的动物肉。 (二)食品的营养组成 动物性食品的营养成分,主要是蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质及维生素等。其中可被微生物分 解利用而引起食品腐败变质的营养成分,从微生物的细胞化学组成和营养需求来看,主要是蛋白质,其次 是碳水化合物和脂肪。因此,富含蛋白质的食品较其他食品容易腐败变质,而肉、蛋、乳、鱼等动物性食 品恰恰具有这个特点,从而决定了其易腐性。 能分泌胞外蛋白酶的细菌如梭状芽胞杆菌属、假单胞菌属、变形杆菌属、链球菌属等对蛋白质的分解能

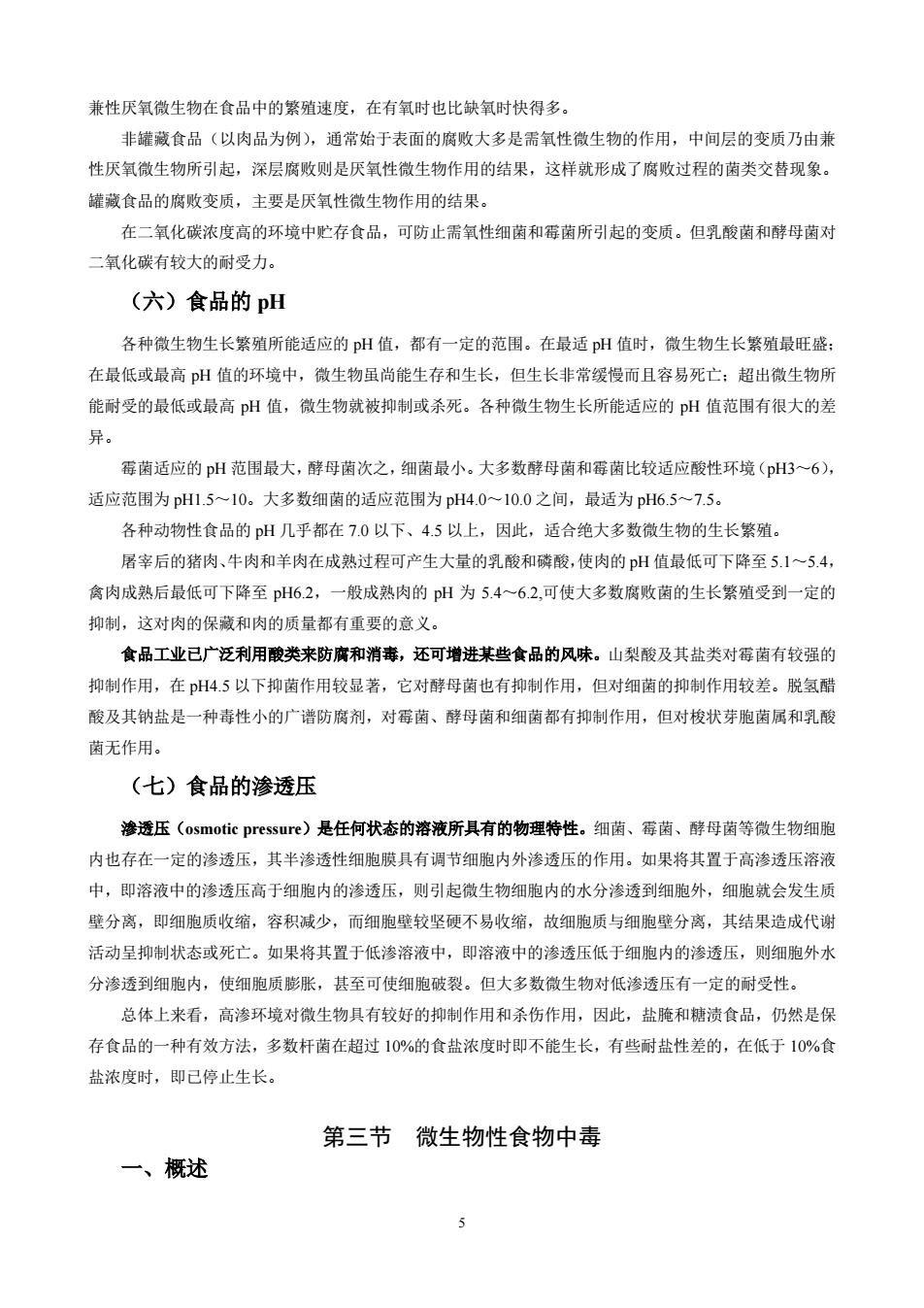

力特别强,而无胞外蛋白酶的细菌如微球菌属、葡萄球菌属、无色杆菌属、黄杆茵属、埃希氏菌属等对蛋 白质的分解能力很弱。非蛋白分解菌不侵入肉的深部,即使当它们和分解蛋白的细菌生长在一起时也如此。 (三)水分供应 对微生物来说,水分是一种不可缺少的成分。水分含量对微生物活动的影响,因种类不同而异。一般 而言,含水量高的食品,细菌容易繁殖:含水量低的食品,霉菌和酵母菌容易繁殖。但食品中的水分能否 被微生物利用或利用多少,并不取决于含量,而是取决于水分在食品中的存在形式。可溶性成分多的食品, 水分含量虽高也能阻止微生物繁殖:可溶性成分少的食品,只有水分含量降至很低时,才能阻止微生物繁 殖。食品中可提供给微生物利用的这部分水分,常以水分活性(water activity,.Aw)值来表示。 1.水分活性Aw)值Aw值即食品在密闭容器内的水蒸气压(P)与在相同温度下的纯水蒸气压(Po) 之比值,即Aw=PPa。Aw的最大值为1,表示为纯水,最小值为O,即食品不含游离水。试验观察表明, 随着Aw值的降低,微生物的生长发有逐渐缓慢,当Aw值降低到微生物生长的极限时,微生物就停止生 长。因此,人们就可以利用水分活性调整剂(如食盐、糖、有机酸、醇类等)来降低食品的AW值,以提 高食品的附髓性 从细菌、酵母、霉菌3大类微生物看,细菌最不耐干燥。当Aw接近0.90时,绝大多数细菌生长的能力 已很微弱:当低于0.90时,细菌已几乎不能生长。其次是酵母,当Aw值下降至0.88时,生长受到严重 的影响,而绝大多数霉菌却还能生长,多数霉菌生长的最低Aw值为0.80。 2.食品的水分活性新鲜食品,如肉、乳、蛋、鱼、水果、蔬菜等,它们的Aw均在0.98~0.99范围 内,适合于多种微生物的生长繁殖。如果将食品的Aw值作适当的降低,就可大大提高其耐存性 干制食品的Aw值,较高的在0.80~0.85之间,像这样含水量的食品,在1~2周内,可以被霉菌等 微生物引起变质。若食品的Aw值保持在0.70,即食品的含水量低于15%,就可以较长期防止微生物的生 长。 (四)环境温度 温度是影响微生物生长繁殖的重要因素之一,对食品的腐败变质起着很大作用。适宜的温度可以促进 微生物的生长繁殖,加速食品腐败变质的过程:而不适宜的温度可减弱微生物的生命活动,或导致其形态、 生理等特性上的改变,甚至死亡。根据微生物适宜的生长温度,将其分为嗜冷微生物(psychrophiles)、中 温微生物(nesophiles)和嗜热微生物(thermophiles)3个生理类群,每个类群有其生长的最活温度、最 低温度和最高温度(表2-1)。 表2-】微生物生长的温度范因 生长温度(℃) 类群 分布 最低 最适 最高 嗜冷微生物 -10-5 10-20 25~30 水和冷库中的微生物 中温微生物 1020 37-40 40-45 腐生、将生性微生物 嗜热微生物 2545 50-55 70-80 温泉、堆肥中微生物 (五)氧的供应 是否有氧的存在,对食品的腐败变质过程影响较大。根据徽生物对氧的需求,可分为需氧性、厌氧性 和兼性厌氧三大类群。由于它们对氧的需求不同,因而在食品中生长发育和引起食品的变化也不同。 在有氧条件下,由需氧性微生物引起的腐败变质过程进行得很快,分解也较彻底。在缺氧条件下,由 厌氧性微生物引起的腐败变质进行的比较缓慢,此时由于还原过程占优势,多形成具恶臭的中间分解产物。 4

4 力特别强,而无胞外蛋白酶的细菌如微球菌属、葡萄球菌属、无色杆菌属、黄杆菌属、埃希氏菌属等对蛋 白质的分解能力很弱。非蛋白分解菌不侵入肉的深部,即使当它们和分解蛋白的细菌生长在一起时也如此。 (三)水分供应 对微生物来说,水分是一种不可缺少的成分。水分含量对微生物活动的影响,因种类不同而异。一般 而言,含水量高的食品,细菌容易繁殖;含水量低的食品,霉菌和酵母菌容易繁殖。但食品中的水分能否 被微生物利用或利用多少,并不取决于含量,而是取决于水分在食品中的存在形式。可溶性成分多的食品, 水分含量虽高也能阻止微生物繁殖;可溶性成分少的食品,只有水分含量降至很低时,才能阻止微生物繁 殖。食品中可提供给微生物利用的这部分水分,常以水分活性(water activity, Aw)值来表示。 1.水分活性(Aw)值 Aw 值即食品在密闭容器内的水蒸气压(P)与在相同温度下的纯水蒸气压(P0) 之比值,即 Aw=P/P0。Aw的最大值为 1,表示为纯水,最小值为 0,即食品不含游离水。试验观察表明, 随着 Aw 值的降低,微生物的生长发育逐渐缓慢,当 Aw 值降低到微生物生长的极限时,微生物就停止生 长。因此,人们就可以利用水分活性调整剂(如食盐、糖、有机酸、醇类等)来降低食品的 Aw 值,以提 高食品的耐藏性。 从细菌、酵母、霉菌 3 大类微生物看,细菌最不耐干燥。当 Aw接近 0.90 时,绝大多数细菌生长的能力 已很微弱;当低于 0.90 时,细菌已几乎不能生长。其次是酵母,当 Aw值下降至 0.88 时,生长受到严重 的影响,而绝大多数霉菌却还能生长,多数霉菌生长的最低 Aw值为 0.80。 2.食品的水分活性 新鲜食品,如肉、乳、蛋、鱼、水果、蔬菜等,它们的 Aw均在 0.98~0.99 范围 内,适合于多种微生物的生长繁殖。如果将食品的 Aw值作适当的降低,就可大大提高其耐存性。 干制食品的 Aw值,较高的在 0.80~0.85 之间,像这样含水量的食品,在 1~2周内,可以被霉菌等 微生物引起变质。若食品的 Aw值保持在 0.70,即食品的含水量低于 15%,就可以较长期防止微生物的生 长。 (四)环境温度 温度是影响微生物生长繁殖的重要因素之一,对食品的腐败变质起着很大作用。适宜的温度可以促进 微生物的生长繁殖,加速食品腐败变质的过程;而不适宜的温度可减弱微生物的生命活动,或导致其形态、 生理等特性上的改变,甚至死亡。根据微生物适宜的生长温度,将其分为嗜冷微生物(psychrophiles)、中 温微生物(mesophiles)和嗜热微生物(thermophiles)3 个生理类群,每个类群有其生长的最适温度、最 低温度和最高温度(表 2-1)。 表 2-1 微生物生长的温度范围 类 群 生长温度(℃) 分 布 最低 最适 最高 嗜冷微生物 -10~5 10~20 25~30 水和冷库中的微生物 中温微生物 10~20 37~40 40~45 腐生、寄生性微生物 嗜热微生物 25~45 50~55 70~80 温泉、堆肥中微生物 (五)氧的供应 是否有氧的存在,对食品的腐败变质过程影响较大。根据微生物对氧的需求,可分为需氧性、厌氧性 和兼性厌氧三大类群。由于它们对氧的需求不同,因而在食品中生长发育和引起食品的变化也不同。 在有氧条件下,由需氧性微生物引起的腐败变质过程进行得很快,分解也较彻底。在缺氧条件下,由 厌氧性微生物引起的腐败变质进行的比较缓慢,此时由于还原过程占优势,多形成具恶臭的中间分解产物

兼性厌氧微生物在食品中的繁殖速度,在有氧时也比缺氧时快得多。 非罐藏食品(以肉品为例),通常始于表面的腐败大多是需氧性微生物的作用,中间层的变质乃由兼 性厌氧微生物所引起,深层腐败则是厌氧性微生物作用的结果,这样就形成了腐败过程的菌类交替现象。 罐藏食品的腐败变质,主要是厌氧性微生物作用的结果。 在二氧化碳浓度高的环境中贮存食品,可防止需氧性细菌和霉菌所引起的变质。但乳酸菌和酵母菌对 氧化碳有较大的耐受力。 (六)食品的pH 各种微生物生长繁殖所能适应的pH值,都有一定的范围。在最适pH值时,微生物生长繁殖最旺盛: 在最低或最高pH值的环境中,微生物虽尚能生存和生长,但生长非常缓慢而且容易死亡:超出微生物所 能耐受的最低或最高pH值,微生物就被抑制或杀死。各种微生物生长所能适应的pH值范围有很大的差 异。 霉菌适应的pH范围最大,酵母菌次之,细菌最小。大多数酵母菌和霉菌比较适应酸性环境(pH3~6), 适应范围为pH1.5~10。大多数细菌的适应范围为pH4.0~10.0之间,最适为pH6.5~7.5。 各种动物性食品的pH几乎都在7.0以下、4.5以上,因此,适合绝大多数微生物的生长繁殖。 屠宰后的猪肉、牛肉和羊肉在成熟过程可产生大量的乳酸和磷酸,使肉的pH值最低可下降至5.1~5.4, 禽肉成熟后最低可下降至pH6.2,一般成熟肉的pH为54~6.2,可使大多数腐败菌的生长繁殖受到一定的 抑制,这对肉的保藏和肉的质量都有重要的意义。 食品工业已广泛利用酸类来防腐和消毒,还可增进某些食品的风味。山梨酸及其盐类对莓菌有较强的 抑制作用,在pH4.5以下抑菌作用较显著,它对酵母菌也有抑制作用,但对细菌的抑制作用较差。脱氢醋 酸及其钠盐是一种毒性小的广谱防腐剂,对霉菌、酵母菌和细菌都有抑制作用,但对梭状芽胞菌属和乳酸 菌无作用。 (七)食品的渗透压 渗透压(osmotic pressure)是任何状态的溶液所具有的物理特性。细闲、霉菌、酵母菌等微生物细胞 内也存在一定的渗透压,其半渗透性细胞膜具有调节细胞内外渗透压的作用。如果将其置于高渗透压溶液 中,即溶液中的渗透压高于细胞内的渗透压,则引起微生物细胞内的水分渗透到细胞外,细胞就会发生质 壁分离,即细胞质收缩,容积减少,而细胞壁较坚硬不易收缩,故细胞质与细胞壁分离,其结果造成代谢 活动呈抑制状态或死亡。如果将其置于低渗溶液中,即溶液中的渗透压低于细胞内的渗透压,则细胞外水 分渗透到细胞内,使细胞质膨胀,甚至可使细胞破裂。但大多数微生物对低渗透压有一定的耐受性。 总体上来看,高渗环境对微生物具有较好的抑制作用和杀伤作用,因此,盐腌和糖渍食品,仍然是保 存食品的一种有效方法,多数杆菌在超过10%的食盐浓度时即不能生长,有些耐盐性差的,在低于10%食 盐浓度时,即已停止生长。 第三节微生物性食物中毒 一、概述

5 兼性厌氧微生物在食品中的繁殖速度,在有氧时也比缺氧时快得多。 非罐藏食品(以肉品为例),通常始于表面的腐败大多是需氧性微生物的作用,中间层的变质乃由兼 性厌氧微生物所引起,深层腐败则是厌氧性微生物作用的结果,这样就形成了腐败过程的菌类交替现象。 罐藏食品的腐败变质,主要是厌氧性微生物作用的结果。 在二氧化碳浓度高的环境中贮存食品,可防止需氧性细菌和霉菌所引起的变质。但乳酸菌和酵母菌对 二氧化碳有较大的耐受力。 (六)食品的 pH 各种微生物生长繁殖所能适应的 pH 值,都有一定的范围。在最适 pH 值时,微生物生长繁殖最旺盛; 在最低或最高 pH 值的环境中,微生物虽尚能生存和生长,但生长非常缓慢而且容易死亡;超出微生物所 能耐受的最低或最高 pH 值,微生物就被抑制或杀死。各种微生物生长所能适应的 pH 值范围有很大的差 异。 霉菌适应的 pH 范围最大,酵母菌次之,细菌最小。大多数酵母菌和霉菌比较适应酸性环境(pH3~6), 适应范围为 pH1.5~10。大多数细菌的适应范围为 pH4.0~10.0 之间,最适为 pH6.5~7.5。 各种动物性食品的 pH 几乎都在 7.0 以下、4.5 以上,因此,适合绝大多数微生物的生长繁殖。 屠宰后的猪肉、牛肉和羊肉在成熟过程可产生大量的乳酸和磷酸,使肉的 pH 值最低可下降至 5.1~5.4, 禽肉成熟后最低可下降至 pH6.2,一般成熟肉的 pH 为 5.4~6.2,可使大多数腐败菌的生长繁殖受到一定的 抑制,这对肉的保藏和肉的质量都有重要的意义。 食品工业已广泛利用酸类来防腐和消毒,还可增进某些食品的风味。山梨酸及其盐类对霉菌有较强的 抑制作用,在 pH4.5 以下抑菌作用较显著,它对酵母菌也有抑制作用,但对细菌的抑制作用较差。脱氢醋 酸及其钠盐是一种毒性小的广谱防腐剂,对霉菌、酵母菌和细菌都有抑制作用,但对梭状芽胞菌属和乳酸 菌无作用。 (七)食品的渗透压 渗透压(osmotic pressure)是任何状态的溶液所具有的物理特性。细菌、霉菌、酵母菌等微生物细胞 内也存在一定的渗透压,其半渗透性细胞膜具有调节细胞内外渗透压的作用。如果将其置于高渗透压溶液 中,即溶液中的渗透压高于细胞内的渗透压,则引起微生物细胞内的水分渗透到细胞外,细胞就会发生质 壁分离,即细胞质收缩,容积减少,而细胞壁较坚硬不易收缩,故细胞质与细胞壁分离,其结果造成代谢 活动呈抑制状态或死亡。如果将其置于低渗溶液中,即溶液中的渗透压低于细胞内的渗透压,则细胞外水 分渗透到细胞内,使细胞质膨胀,甚至可使细胞破裂。但大多数微生物对低渗透压有一定的耐受性。 总体上来看,高渗环境对微生物具有较好的抑制作用和杀伤作用,因此,盐腌和糖渍食品,仍然是保 存食品的一种有效方法,多数杆菌在超过 10%的食盐浓度时即不能生长,有些耐盐性差的,在低于 10%食 盐浓度时,即已停止生长。 第三节 微生物性食物中毒 一、概述