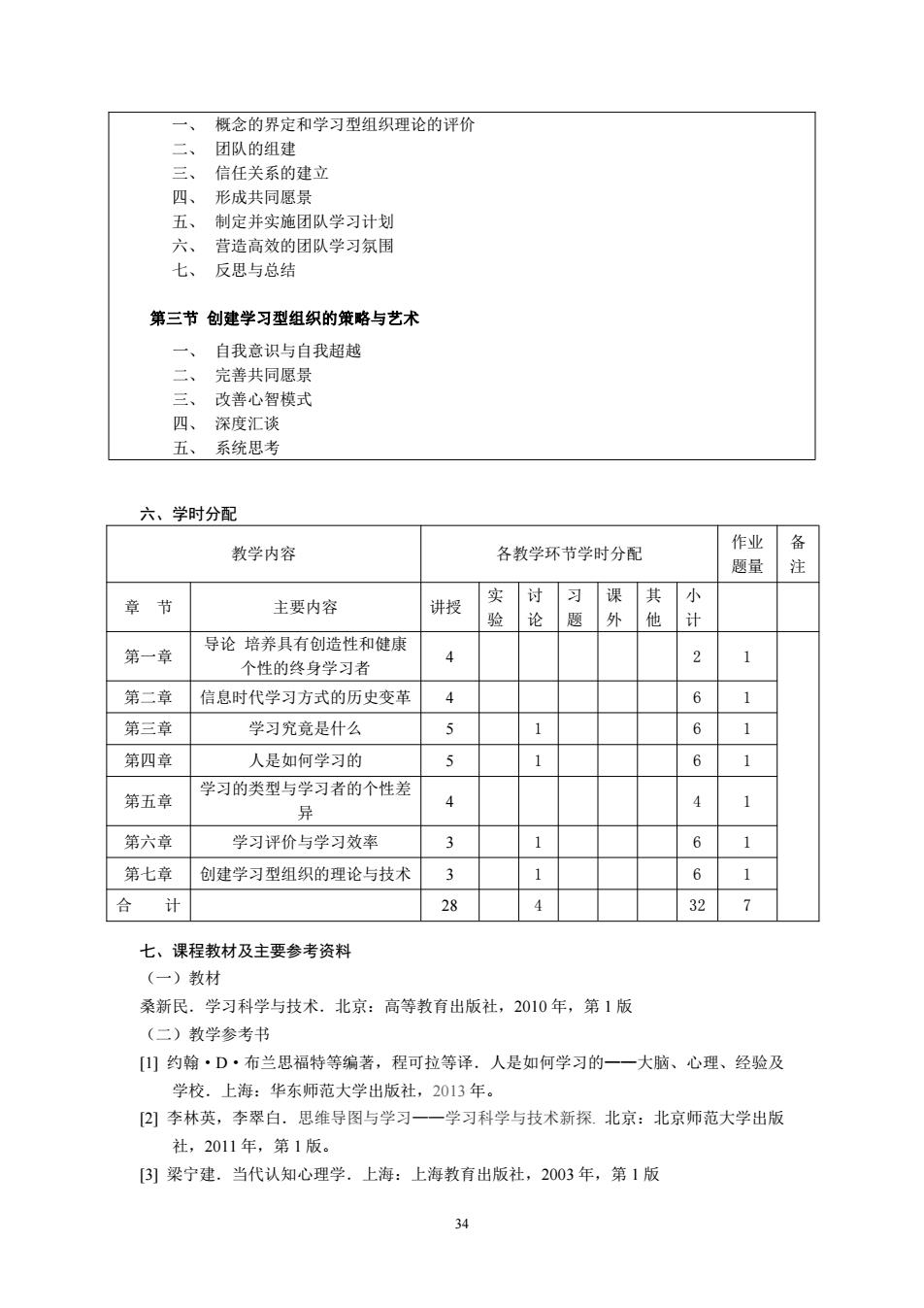

概念的界定和学习型组织理论的评价 二、 团队的组建 三、 信任关系的建立 四、形成共同愿景 五、 制定并实施团队学习计划 六、 营造高效的团队学习氛围 七、反思与总结 第三节创建学习型组织的策略与艺术 一、 自我意识与自我超越 二、 完善共同愿景 三、 改善心智模式 四、深度汇谈 五、系统思考 六、学时分配 教学内容 作业 备 各教学环节学时分配 题量 注 习 其 章节 实 主要内容 讲授 讨 课 小 验 论 题 外 他 计 第一章 导论培养具有创造性和健康 4 个性的终身学习者 2 第二章 信息时代学习方式的历史变革 6 第三章 学习究竞是什么 5 1 6 1 第四章 人是如何学习的 5 1 6 学习的类型与学习者的个性差 第五章 异 4 第六章 学习评价与学习效率 3 1 6 1 第七章 创建学习型组织的理论与技术 3 1 6 1 合 计 28 32 7 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 桑新民.学习科学与技术.北京:高等教育出版社,2010年,第1版 (二)教学参考书 []约翰·D·布兰思福特等编著,程可拉等译.人是如何学习的一一大脑、心理、经验及 学校.上海:华东师范大学出版社,2013年。 [2]李林英,李翠白.思维导图与学习一一学习科学与技术新探北京:北京师范大学出版 社,2011年,第1版。 [3]梁宁建.当代认知心理学.上海:上海教育出版社,2003年,第1版 34

34 一、 概念的界定和学习型组织理论的评价 二、 团队的组建 三、 信任关系的建立 四、 形成共同愿景 五、 制定并实施团队学习计划 六、 营造高效的团队学习氛围 七、 反思与总结 第三节 创建学习型组织的策略与艺术 一、 自我意识与自我超越 二、 完善共同愿景 三、 改善心智模式 四、 深度汇谈 五、 系统思考 六、学时分配 教学内容 各教学环节学时分配 作业 题量 备 注 章 节 主要内容 讲授 实 验 讨 论 习 题 课 外 其 他 小 计 第一章 导论 培养具有创造性和健康 个性的终身学习者 4 2 1 第二章 信息时代学习方式的历史变革 4 6 1 第三章 学习究竟是什么 5 1 6 1 第四章 人是如何学习的 5 1 6 1 第五章 学习的类型与学习者的个性差 异 4 4 1 第六章 学习评价与学习效率 3 1 6 1 第七章 创建学习型组织的理论与技术 3 1 6 1 合 计 28 4 32 7 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 桑新民.学习科学与技术.北京:高等教育出版社,2010 年,第 1 版 (二)教学参考书 [1] 约翰·D·布兰思福特等编著,程可拉等译.人是如何学习的——大脑、心理、经验及 学校.上海:华东师范大学出版社,2013 年。 [2] 李林英,李翠白.思维导图与学习——学习科学与技术新探. 北京:北京师范大学出版 社,2011 年,第 1 版。 [3] 梁宁建.当代认知心理学.上海:上海教育出版社,2003 年,第 1 版

[4施良方.学习论.北京:人民教育出版社,2000年。第1版 八、其他说明 本课程采取讲授、自学、研讨、调查研究与学年论文写作相结合的教学方法。教师讲 授以介绍课程主要内容和重点难点为主,压缩讲授时间:学生采用教师指导下自主学习与团 队协同学习以及各种形式的研讨与交流相结合的学习方式,要求学生在掌握基本学习理论的 基础上,通过对学习科学范畴体系的总体把握与分专题深入研究结合,学习科学的探究与学 习技术的修炼相结合,锻炼信息时代的学习能力、研究能力、创造性实践能力(如读书能力, 分析概括能力,选题能力,搜集整理资料能力,创造性思维能力,创造性应用现代教育技术 的能力,口头和文字表达能力,答辩能力等,尤其要注重探索在多媒体和网络化的学习环境 中培养以上能力和方法和技能)。 35

35 [4] 施良方.学习论.北京:人民教育出版社,2000 年。第 1 版 八、其他说明 本课程采取讲授、自学、研讨、调查研究与学年论文写作相结合的教学方法。教师讲 授以介绍课程主要内容和重点难点为主,压缩讲授时间;学生采用教师指导下自主学习与团 队协同学习以及各种形式的研讨与交流相结合的学习方式,要求学生在掌握基本学习理论的 基础上,通过对学习科学范畴体系的总体把握与分专题深入研究结合,学习科学的探究与学 习技术的修炼相结合,锻炼信息时代的学习能力、研究能力、创造性实践能力(如读书能力, 分析概括能力,选题能力,搜集整理资料能力,创造性思维能力,创造性应用现代教育技术 的能力,口头和文字表达能力,答辩能力等,尤其要注重探索在多媒体和网络化的学习环境 中培养以上能力和方法和技能)

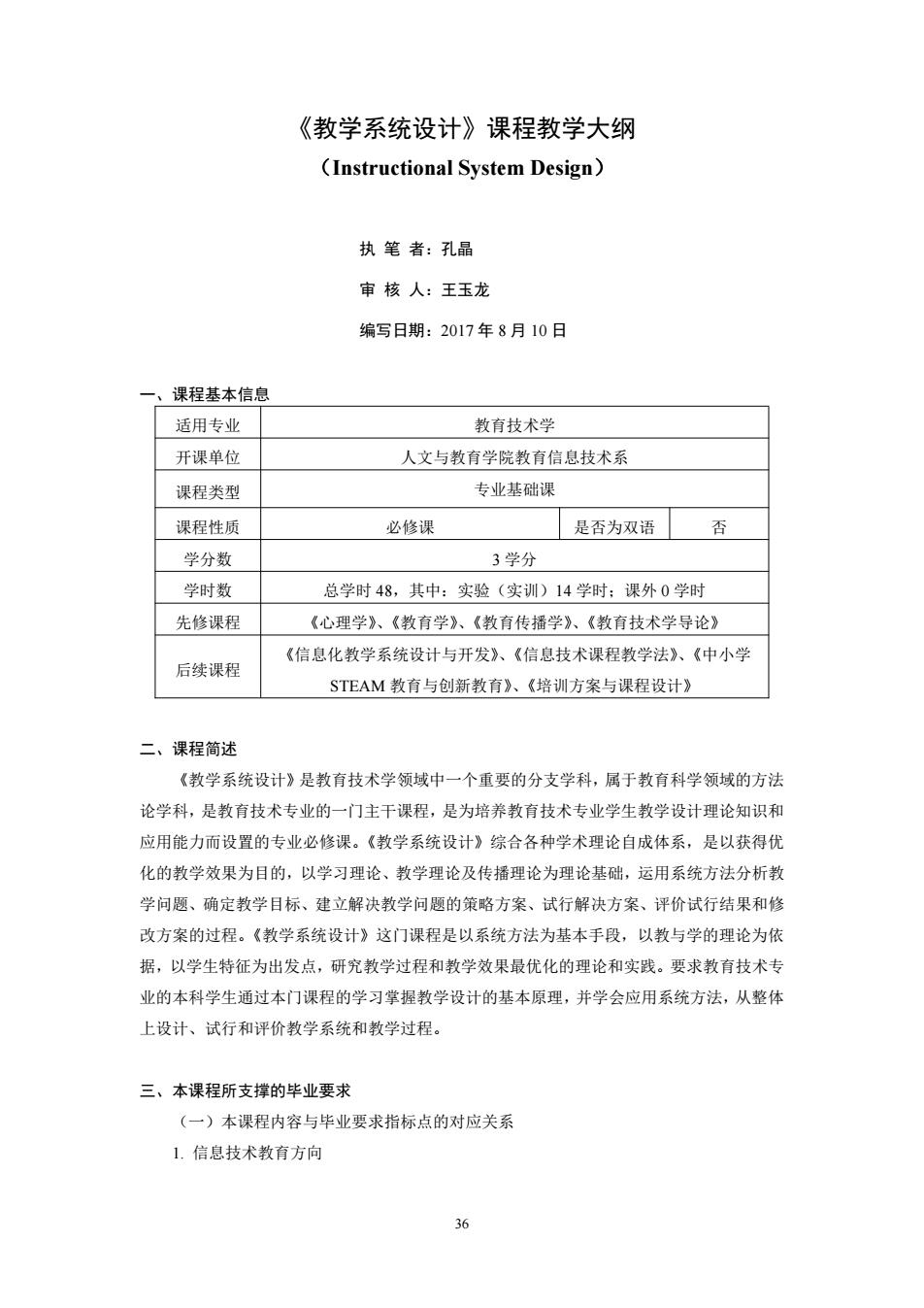

《教学系统设计》课程教学大纲 (Instructional System Design) 执笔者:孔晶 审核人:王玉龙 编写日期:2017年8月10日 一、 课程基本信息 适用专业 教育技术学 开课单位 人文与教育学院教育信息技术系 课程类型 专业基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 3学分 学时数 总学时48,其中:实验(实训)14学时:课外0学时 先修课程 《心理学》、《教育学》、《教育传播学》、《教育技术学导论》 《信息化教学系统设计与开发》、《信息技术课程教学法》、《中小学 后续课程 STEAM教育与创新教育》、《培训方案与课程设计》 二、课程简述 《教学系统设计》是教育技术学领域中一个重要的分支学科,属于教育科学领域的方法 论学科,是教育技术专业的一门主干课程,是为培养教育技术专业学生教学设计理论知识和 应用能力而设置的专业必修课。《教学系统设计》综合各种学术理论自成体系,是以获得优 化的教学效果为目的,以学习理论、教学理论及传播理论为理论基础,运用系统方法分析教 学问题、确定教学目标、建立解决教学问题的策略方案、试行解决方案、评价试行结果和修 改方案的过程。《教学系统设计》这门课程是以系统方法为基本手段,以教与学的理论为依 据,以学生特征为出发点,研究教学过程和教学效果最优化的理论和实践。要求教育技术专 业的本科学生通过本门课程的学习掌握教学设计的基本原理,并学会应用系统方法,从整体 上设计、试行和评价教学系统和教学过程。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 1.信息技术教育方向 36

36 《教学系统设计》课程教学大纲 (Instructional System Design) 执 笔 者:孔晶 审 核 人:王玉龙 编写日期:2017 年 8 月 10 日 一、课程基本信息 适用专业 教育技术学 开课单位 人文与教育学院教育信息技术系 课程类型 专业基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 3 学分 学时数 总学时 48,其中:实验(实训)14 学时;课外 0 学时 先修课程 《心理学》、《教育学》、《教育传播学》、《教育技术学导论》 后续课程 《信息化教学系统设计与开发》、《信息技术课程教学法》、《中小学 STEAM 教育与创新教育》、《培训方案与课程设计》 二、课程简述 《教学系统设计》是教育技术学领域中一个重要的分支学科,属于教育科学领域的方法 论学科,是教育技术专业的一门主干课程,是为培养教育技术专业学生教学设计理论知识和 应用能力而设置的专业必修课。《教学系统设计》综合各种学术理论自成体系,是以获得优 化的教学效果为目的,以学习理论、教学理论及传播理论为理论基础,运用系统方法分析教 学问题、确定教学目标、建立解决教学问题的策略方案、试行解决方案、评价试行结果和修 改方案的过程。《教学系统设计》这门课程是以系统方法为基本手段,以教与学的理论为依 据,以学生特征为出发点,研究教学过程和教学效果最优化的理论和实践。要求教育技术专 业的本科学生通过本门课程的学习掌握教学设计的基本原理,并学会应用系统方法,从整体 上设计、试行和评价教学系统和教学过程。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 1. 信息技术教育方向

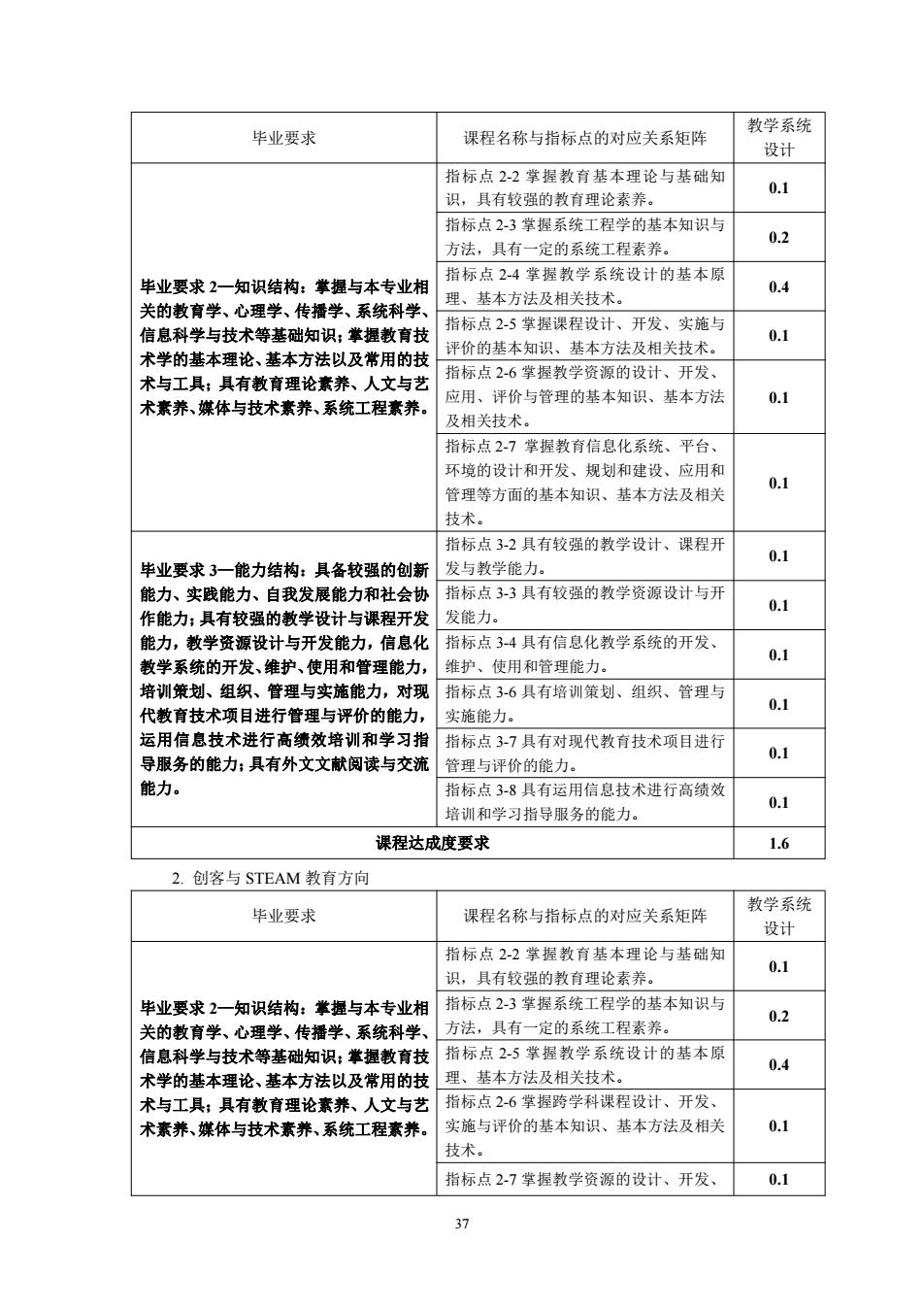

教学系统 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 设计 指标点2-2掌握教育基本理论与基础知 识,具有较强的教育理论素养。 0.1 指标点2-3掌握系统工程学的基本知识与 0.2 方法,具有一定的系统工程素养。 指标点2-4掌握教学系统设计的基本原 毕业要求2一知识结构:掌握与本专业相 0.4 理、基本方法及相关技术。 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 信息科学与技术等基础知识;掌握教育技 指标点2-5掌握课程设计、开发、实施与 0.1 评价的基本知识、基本方法及相关技术。 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 术与工具;具有教育理论素养、人文与艺 指标点2-6掌握教学资源的设计、开发、 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 应用、评价与管理的基本知识、基本方法 0.1 及相关技术。 指标点2-7掌握教育信息化系统、平台、 环境的设计和开发、规划和建设、应用和 0.1 管理等方面的基本知识、基本方法及相关 技术。 指标点3-2具有较强的教学设计、课程开 0.1 毕业要求3一能力结构:具备较强的创新 发与教学能力。 能力、实践能力、自我发展能力和社会协 指标点3-3具有较强的教学资源设计与开 0.1 作能力;具有较强的教学设计与课程开发 发能力。 能力,教学资源设计与开发能力,信息化 指标点3-4具有信息化教学系统的开发、 0.1 教学系统的开发、维护、使用和管理能力, 维护、使用和管理能力。 培训策划、组织、管理与实施能力,对现 指标点3-6具有培训策划、组织、管理与 代教育技术项目进行管理与评价的能力, 实施能力。 0.1 运用信息技术进行高绩效培训和学习指 指标点3-7具有对现代教育技术项目进行 0.1 导服务的能力;具有外文文献阅读与交流 管理与评价的能力。 能力。 指标点3-8具有运用信息技术进行高绩效 0.1 培训和学习指导服务的能力。 课程达成度要求 1.6 2.创客与STEAM教育方向 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 教学系统 设计 指标点2-2掌握教育基本理论与基础知 0.1 识,具有较强的教育理论素养。 毕业要求2一知识结构:掌握与本专业相 指标点2-3掌握系统工程学的基本知识与 0.2 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 方法,具有一定的系统工程素养。 信息科学与技术等基础知识:掌握教育技 指标点2-5掌握教学系统设计的基本原 0.4 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 理、基本方法及相关技术。 术与工具;具有教育理论素养、人文与艺 指标点2-6掌握跨学科课程设计、开发、 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 实施与评价的基本知识、基本方法及相关 0.1 技术。 指标点2-7掌握教学资源的设计、开发、 0.1 37

37 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 教学系统 设计 毕业要求 2—知识结构:掌握与本专业相 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 信息科学与技术等基础知识;掌握教育技 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 术与工具;具有教育理论素养、人文与艺 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 指标点 2-2 掌握教育基本理论与基础知 识,具有较强的教育理论素养。 0.1 指标点 2-3 掌握系统工程学的基本知识与 方法,具有一定的系统工程素养。 0.2 指标点 2-4 掌握教学系统设计的基本原 理、基本方法及相关技术。 0.4 指标点 2-5 掌握课程设计、开发、实施与 评价的基本知识、基本方法及相关技术。 0.1 指标点 2-6 掌握教学资源的设计、开发、 应用、评价与管理的基本知识、基本方法 及相关技术。 0.1 指标点 2-7 掌握教育信息化系统、平台、 环境的设计和开发、规划和建设、应用和 管理等方面的基本知识、基本方法及相关 技术。 0.1 毕业要求 3—能力结构:具备较强的创新 能力、实践能力、自我发展能力和社会协 作能力;具有较强的教学设计与课程开发 能力,教学资源设计与开发能力,信息化 教学系统的开发、维护、使用和管理能力, 培训策划、组织、管理与实施能力,对现 代教育技术项目进行管理与评价的能力, 运用信息技术进行高绩效培训和学习指 导服务的能力;具有外文文献阅读与交流 能力。 指标点 3-2 具有较强的教学设计、课程开 发与教学能力。 0.1 指标点 3-3 具有较强的教学资源设计与开 发能力。 0.1 指标点 3-4 具有信息化教学系统的开发、 维护、使用和管理能力。 0.1 指标点 3-6 具有培训策划、组织、管理与 实施能力。 0.1 指标点 3-7 具有对现代教育技术项目进行 管理与评价的能力。 0.1 指标点 3-8 具有运用信息技术进行高绩效 培训和学习指导服务的能力。 0.1 课程达成度要求 1.6 2. 创客与 STEAM 教育方向 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 教学系统 设计 毕业要求 2—知识结构:掌握与本专业相 关的教育学、心理学、传播学、系统科学、 信息科学与技术等基础知识;掌握教育技 术学的基本理论、基本方法以及常用的技 术与工具;具有教育理论素养、人文与艺 术素养、媒体与技术素养、系统工程素养。 指标点 2-2 掌握教育基本理论与基础知 识,具有较强的教育理论素养。 0.1 指标点 2-3 掌握系统工程学的基本知识与 方法,具有一定的系统工程素养。 0.2 指标点 2-5 掌握教学系统设计的基本原 理、基本方法及相关技术。 0.4 指标点 2-6 掌握跨学科课程设计、开发、 实施与评价的基本知识、基本方法及相关 技术。 0.1 指标点 2-7 掌握教学资源的设计、开发、 0.1

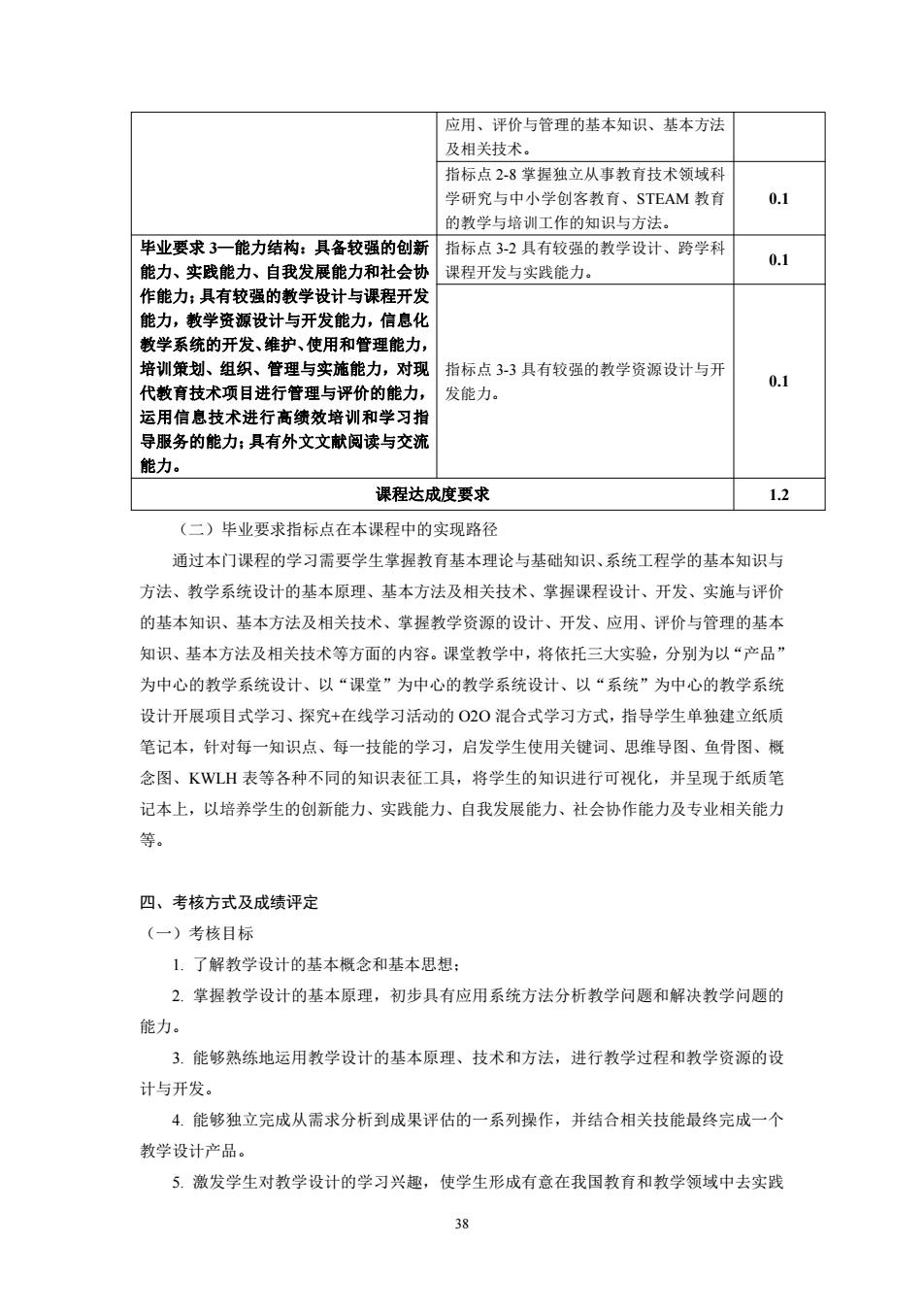

应用、评价与管理的基本知识、基本方法 及相关技术。 指标点2-8掌握独立从事教育技术领域科 学研究与中小学创客教育、STEAM教育 0.1 的教学与培训工作的知识与方法。 毕业要求3一能力结构:具备较强的创新 指标点3-2具有较强的教学设计、跨学科 0.1 能力、实践能力、自我发展能力和社会协 课程开发与实践能力。 作能力;具有较强的教学设计与课程开发 能力,教学资源设计与开发能力,信息化 教学系统的开发、维护、使用和管理能力, 培训策划、组织、管理与实施能力,对现 指标点3-3具有较强的教学资源设计与开 0.1 代教育技术项目进行管理与评价的能力, 发能力。 运用信息技术进行高绩效培训和学习指 导服务的能力:具有外文文献阅读与交流 能力。 课程达成度要求 1.2 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 通过本门课程的学习需要学生掌握教育基本理论与基础知识、系统工程学的基本知识与 方法、教学系统设计的基本原理、基本方法及相关技术、掌握课程设计、开发、实施与评价 的基本知识、基本方法及相关技术、掌握教学资源的设计、开发、应用、评价与管理的基本 知识、基本方法及相关技术等方面的内容。课堂教学中,将依托三大实验,分别为以“产品” 为中心的教学系统设计、以“课堂”为中心的教学系统设计、以“系统”为中心的教学系统 设计开展项目式学习、探究+在线学习活动的O20混合式学习方式,指导学生单独建立纸质 笔记本,针对每一知识点、每一技能的学习,启发学生使用关键词、思维导图、鱼骨图、概 念图、KWLH表等各种不同的知识表征工具,将学生的知识进行可视化,并呈现于纸质笔 记本上,以培养学生的创新能力、实践能力、自我发展能力、社会协作能力及专业相关能力 等。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 1.了解教学设计的基本概念和基本思想: 2.掌握教学设计的基本原理,初步具有应用系统方法分析教学问题和解决教学问题的 能力。 3.能够熟练地运用教学设计的基本原理、技术和方法,进行教学过程和教学资源的设 计与开发。 4.能够独立完成从需求分析到成果评估的一系列操作,并结合相关技能最终完成一个 教学设计产品。 5.激发学生对教学设计的学习兴趣,使学生形成有意在我国教育和教学领域中去实践 38

38 应用、评价与管理的基本知识、基本方法 及相关技术。 指标点 2-8 掌握独立从事教育技术领域科 学研究与中小学创客教育、STEAM 教育 的教学与培训工作的知识与方法。 0.1 毕业要求 3—能力结构:具备较强的创新 能力、实践能力、自我发展能力和社会协 作能力;具有较强的教学设计与课程开发 能力,教学资源设计与开发能力,信息化 教学系统的开发、维护、使用和管理能力, 培训策划、组织、管理与实施能力,对现 代教育技术项目进行管理与评价的能力, 运用信息技术进行高绩效培训和学习指 导服务的能力;具有外文文献阅读与交流 能力。 指标点 3-2 具有较强的教学设计、跨学科 课程开发与实践能力。 0.1 指标点 3-3 具有较强的教学资源设计与开 发能力。 0.1 课程达成度要求 1.2 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 通过本门课程的学习需要学生掌握教育基本理论与基础知识、系统工程学的基本知识与 方法、教学系统设计的基本原理、基本方法及相关技术、掌握课程设计、开发、实施与评价 的基本知识、基本方法及相关技术、掌握教学资源的设计、开发、应用、评价与管理的基本 知识、基本方法及相关技术等方面的内容。课堂教学中,将依托三大实验,分别为以“产品” 为中心的教学系统设计、以“课堂”为中心的教学系统设计、以“系统”为中心的教学系统 设计开展项目式学习、探究+在线学习活动的 O2O 混合式学习方式,指导学生单独建立纸质 笔记本,针对每一知识点、每一技能的学习,启发学生使用关键词、思维导图、鱼骨图、概 念图、KWLH 表等各种不同的知识表征工具,将学生的知识进行可视化,并呈现于纸质笔 记本上,以培养学生的创新能力、实践能力、自我发展能力、社会协作能力及专业相关能力 等。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 1. 了解教学设计的基本概念和基本思想; 2. 掌握教学设计的基本原理,初步具有应用系统方法分析教学问题和解决教学问题的 能力。 3. 能够熟练地运用教学设计的基本原理、技术和方法,进行教学过程和教学资源的设 计与开发。 4. 能够独立完成从需求分析到成果评估的一系列操作,并结合相关技能最终完成一个 教学设计产品。 5. 激发学生对教学设计的学习兴趣,使学生形成有意在我国教育和教学领域中去实践