第6章优势育种(总) 杂种优势(Heterosis)一般是指具有不同遗传性的亲本杂交(有性或无性)产生的杂种 第一代(F1),在生长势、产量、品质、适应性、抗逆性、生理生化特性等方面都优于双亲 的现象。广义杂种优势在方向性上可分为正向杂种优势和负向杂种优势:在功能性上可分为 三种类型。 (1)体质型杂种优势也称旺势杂种优势(Luxuriance),即杂种根、茎、叶等营养器 官生长势超过双亲,但对生存和繁殖能力却无增益。进化遗传学家往往把它归于“假”杂种 优势。 (2)生殖型杂种优势也称真杂种优势(Euheterosis),即杂种繁殖器官发育较强,如 结实率高、种子和果实产量高,但个体生长不一定超过亲本,在进化上具有实用意义。 (3)适应型杂种优势杂种具有较强的适应能力,在抗逆性、抗病虫害能力等方面超 过双亲。在农业生产中无论是真杂种优势还是假杂种优势,只要具有经济效益的杂种优势均 视为杂种优势。 优势育种(Heterosis breeding)即杂种优势育种,是指利用杂种优势,通过亲本的选择、 选配、选育出优良的杂交组合,然后采取适宜的杂交制种技术获得用于生产的杂交品种的有 性杂交育种途径。 杂种优势是生物界普遍而客观存在的现象,早在公元前548年《齐民要术》一书中记载 了马和驴杂交后代骡子超过双亲的现象。1637年出版的《天工开物》一书中有关于养蚕业 利用杂种优势的记载。对杂种优势的科学研究始于19世纪中叶,孟德尔(Mendel,,1865) 在他著名的豌豆杂交试验中,观察到杂种优势现象后提出的“杂种活力”这个术语。杂种优 势理论奠基人达尔文(Darwin,.1866)首先发现玉米杂种优势现象,指出玉米异花授粉与自 花授粉后代,株高之比是100:80.1907年谢尔首次提出“杂种优势”这个术语。在农业上 大规模利用杂种优势是在20世纪30年代以后,杂交玉米首先应用生产并迅速发展。现今世 界上,大田作物、蔬菜、果树、花卉、林木、饲养动物等利用杂种优势越来越广泛。据不完 全统计已经育成20种园艺植物杂交种400余个。 6.1杂种优势的遗传学基础及特点 6.1.1遗传学基础 杂种优势是生物界普遍存在的现象,那么它产生的原因和实质是什么呢?一个世纪以 来,很多学者围绕杂种优势的遗传学基础开展了深入地研究。至今尚无比较完善的解释。杂 种优势遗传假说主要有三种。 6.1.1.1显性假说(Dominance hypothesis) 该假说首先由Bruce(1910)提出的,其主要观点是:“杂种优势来源于等位基因间的 显性效应和非等位基因间显性基因的加性效应。”显性效应(Dominant effect)是指在杂合位 点上的显性或部分显性基因对隐性基因的互补效应。显性基因的加性效应(Additive effect) 是指非等位基因位点上显性效应的集合,即不同位点上的显性基因的累加效应。显性说认为

1 第 6 章 优势育种(总) 杂种优势(Heterosis)一般是指具有不同遗传性的亲本杂交(有性或无性)产生的杂种 第一代(F1),在生长势、产量、品质、适应性、抗逆性、生理生化特性等方面都优于双亲 的现象。广义杂种优势在方向性上可分为正向杂种优势和负向杂种优势:在功能性上可分为 三种类型。 (1)体质型杂种优势 也称旺势杂种优势(Luxuriance),即杂种根、茎、叶等营养器 官生长势超过双亲,但对生存和繁殖能力却无增益。进化遗传学家往往把它归于“假”杂种 优势。 (2)生殖型杂种优势 也称真杂种优势(Euheterosis),即杂种繁殖器官发育较强,如 结实率高、种子和果实产量高,但个体生长不一定超过亲本,在进化上具有实用意义。 (3)适应型杂种优势 杂种具有较强的适应能力,在抗逆性、抗病虫害能力等方面超 过双亲。在农业生产中无论是真杂种优势还是假杂种优势,只要具有经济效益的杂种优势均 视为杂种优势。 优势育种(Heterosis breeding)即杂种优势育种,是指利用杂种优势,通过亲本的选择、 选配、选育出优良的杂交组合,然后采取适宜的杂交制种技术获得用于生产的杂交品种的有 性杂交育种途径。 杂种优势是生物界普遍而客观存在的现象,早在公元前 548 年《齐民要术》一书中记载 了马和驴杂交后代骡子超过双亲的现象。1637 年出版的《天工开物》一书中有关于养蚕业 利用杂种优势的记载。对杂种优势的科学研究始于 19 世纪中叶,孟德尔(Mendel,1865) 在他著名的豌豆杂交试验中,观察到杂种优势现象后提出的“杂种活力”这个术语。杂种优 势理论奠基人达尔文(Darwin,1866)首先发现玉米杂种优势现象,指出玉米异花授粉与自 花授粉后代,株高之比是 100∶80。1907 年谢尔首次提出“杂种优势”这个术语。在农业上 大规模利用杂种优势是在 20 世纪 30 年代以后,杂交玉米首先应用生产并迅速发展。现今世 界上,大田作物、蔬菜、果树、花卉、林木、饲养动物等利用杂种优势越来越广泛。据不完 全统计已经育成 20 种园艺植物杂交种 400 余个。 6.1 杂种优势的遗传学基础及特点 6.1.1 遗传学基础 杂种优势是生物界普遍存在的现象,那么它产生的原因和实质是什么呢?一个世纪以 来,很多学者围绕杂种优势的遗传学基础开展了深入地研究。至今尚无比较完善的解释。杂 种优势遗传假说主要有三种。 6.1.1.1 显性假说(Dominance hypothesis) 该假说首先由 Bruce(1910)提出的,其主要观点是:“杂种优势来源于等位基因间的 显性效应和非等位基因间显性基因的加性效应。”显性效应(Dominant effect)是指在杂合位 点上的显性或部分显性基因对隐性基因的互补效应。显性基因的加性效应(Additive effect) 是指非等位基因位点上显性效应的集合,即不同位点上的显性基因的累加效应。显性说认为

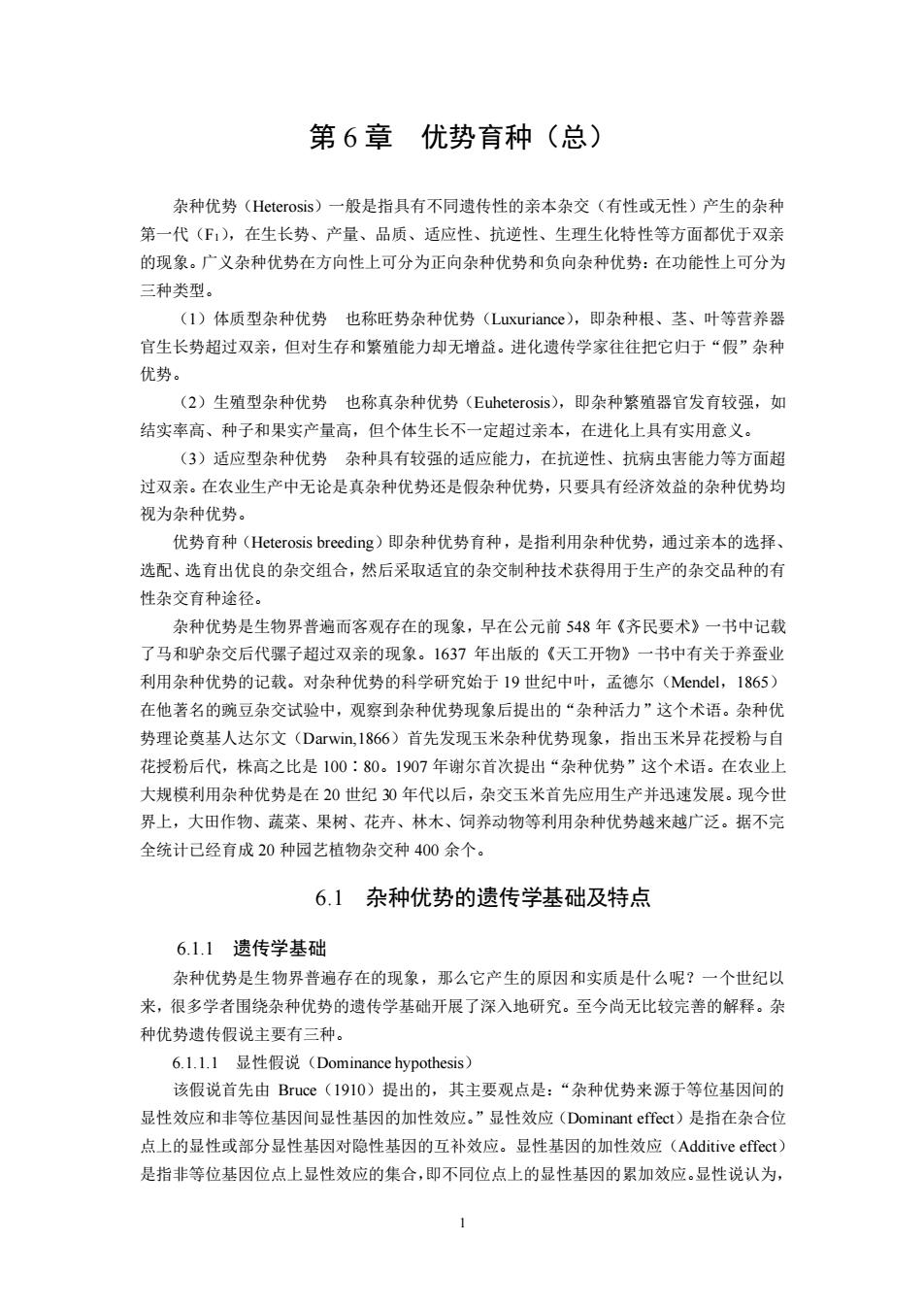

自交系(或品种)的各种优良性状是受多个基因连锁群中的显性基因所控制的,不利的隐性 基因的作用能被有利显性基因所抑制,基因型不同的品种(或自交系)杂交,其F1内有许 多不同位点上都有显性基因抑制着相对应的隐性基因,达到互相补充作用,使杂种一代表现 出超越双亲的强大优势。显性等位基因积累的越多,杂种优势就越明显。该假说也称为显性 基因互补假说或显性连销基因假说。它是异交生物群体赖以抵消有害突变压力的一种保护性 机制。例如,假定两个自交系,有5对互为显隐性的等位基因,分别在两条染色体上,纯合 隐性基因如a对性状发育作用为1个单位,各显性纯合体和杂合体如AA、Aa对性状发育 作用为2个单位(A→a为显性)。甲自交系有b,e两个不利隐性纯合基因,乙自交系有a, ℃,b三个不利隐性纯合基因,两个自交系对性状的贡献值分别为8和7个单位。杂交后各 自的隐性基因都被显性基因所抑制,F1获得10个单位贡献值,表现出超亲优势。见图6-1。 AbC De aBc dE X AbC De aBc dE (2+1+2+2+1) (1+2+1+1+2) 甲自交系 乙自交系 F AbC De aBc dE (2+2+2+2+2) 图6-1显性假说示意图 显性假说的不足之处:①该假说只考虑等位基因的显性效应,无法解释数量性状是多基 因遗传的,等位基因间往往不存在明显的显隐性关系。②该假说只考虑到非等位基因间的显 性加性效应,认为其效应所引起的杂种优势的大小,仅在于杂种带的显性基因位点的多少, 等位基因的杂合本身不起实质作用,杂交主要是为了使F在较多位点上获得显性基因。该 假说没有考虑非等基因间的上位效应,无法解释F1出现的杂种负优势。无法解释自交系的 产量与它们的杂交种的产量之间设有高度的相关性。如两个产量分别为50kg/667m2和 60kg667m2的自交系杂交后,其单交种的产量按显性假说无论如何也不可能超过这两个自 交系产量总和110kg667m。因为杂种的显性基因数不可能超过双亲这种基因的总数。而实 际上一个优良单交种的产量能大大超过双亲之和,可达500-600kg667m2。③该假说没有涉 及细胞质和环境对杂种优势所起的作用。 6.1.l.2超显性假说(Superdominance hypothesis) 该假说由Est(1936)提出的,其主要观点是:“处于杂合态的等位基因间的互作效应 和非等位基因间的上位效应是产生杂种优势的根本原因”。认为一个基因位点A可能由于突 变的多向性而产生等位基因,如由A突变为1、a2、as…等。在杂合状态下彼此没有显隐 关系,但在生理机能上,则各有微小的差异。纯合个体(a1a1、a2a2)只有一种代谢功能, 杂合个体(a1a、aa)则有两种代谢功能,因此a1a2的效应值有可能大于a1al的效应值, 出现超显性现象。非等位基因间的上位效应(Epistasis)是指某一对等位基因的表现受到另 一对非等位基因的影响,随着后者的不同而不同。也称为非等位基因间的互作。上位效应会 2

2 自交系(或品种)的各种优良性状是受多个基因连锁群中的显性基因所控制的,不利的隐性 基因的作用能被有利显性基因所抑制,基因型不同的品种(或自交系)杂交,其 F1 内有许 多不同位点上都有显性基因抑制着相对应的隐性基因,达到互相补充作用,使杂种一代表现 出超越双亲的强大优势。显性等位基因积累的越多,杂种优势就越明显。该假说也称为显性 基因互补假说或显性连销基因假说。它是异交生物群体赖以抵消有害突变压力的一种保护性 机制。例如,假定两个自交系,有 5 对互为显隐性的等位基因,分别在两条染色体上,纯合 隐性基因如 aa 对性状发育作用为 1 个单位,各显性纯合体和杂合体如 AA、Aa 对性状发育 作用为 2 个单位(A→a 为显性)。甲自交系有 b,e 两个不利隐性纯合基因,乙自交系有 a, c,b 三个不利隐性纯合基因,两个自交系对性状的贡献值分别为 8 和 7 个单位。杂交后各 自的隐性基因都被显性基因所抑制,F1 获得 10 个单位贡献值,表现出超亲优势。见图 6-1。 图 6-1 显性假说示意图 显性假说的不足之处:①该假说只考虑等位基因的显性效应,无法解释数量性状是多基 因遗传的,等位基因间往往不存在明显的显隐性关系。②该假说只考虑到非等位基因间的显 性加性效应,认为其效应所引起的杂种优势的大小,仅在于杂种带的显性基因位点的多少, 等位基因的杂合本身不起实质作用,杂交主要是为了使 F1 在较多位点上获得显性基因。该 假说没有考虑非等基因间的上位效应,无法解释 F1 出现的杂种负优势。无法解释自交系的 产量与它们的杂交种的产量之间设有高度的相关性。如两个产量分别为 50kg/667m2 和 60kg/667m2 的自交系杂交后,其单交种的产量按显性假说无论如何也不可能超过这两个自 交系产量总和 110kg/667m2。因为杂种的显性基因数不可能超过双亲这种基因的总数。而实 际上一个优良单交种的产量能大大超过双亲之和,可达 500~600kg/667m2。③该假说没有涉 及细胞质和环境对杂种优势所起的作用。 6.1.1.2 超显性假说(Superdominance hypothesis) 该假说由 East(1936)提出的,其主要观点是:“处于杂合态的等位基因间的互作效应 和非等位基因间的上位效应是产生杂种优势的根本原因”。认为一个基因位点 A 可能由于突 变的多向性而产生等位基因,如由 A 突变为 a1、a2、a3……等。在杂合状态下彼此没有显隐 关系,但在生理机能上,则各有微小的差异。纯合个体(a1a1、a2a2)只有一种代谢功能, 杂合个体(a1a2、a2a3)则有两种代谢功能,因此 a1a2 的效应值有可能大于 a1a1 的效应值, 出现超显性现象。非等位基因间的上位效应(Epistasis)是指某一对等位基因的表现受到另 一对非等位基因的影响,随着后者的不同而不同。也称为非等位基因间的互作。上位效应会 AbC De AbC De (2+1+2+2+1) 甲自交系 aBc dE aBc dE (1+2+1+1+2) 乙自交系 × AbC De aBc dE (2+2+2+2+2) P F1

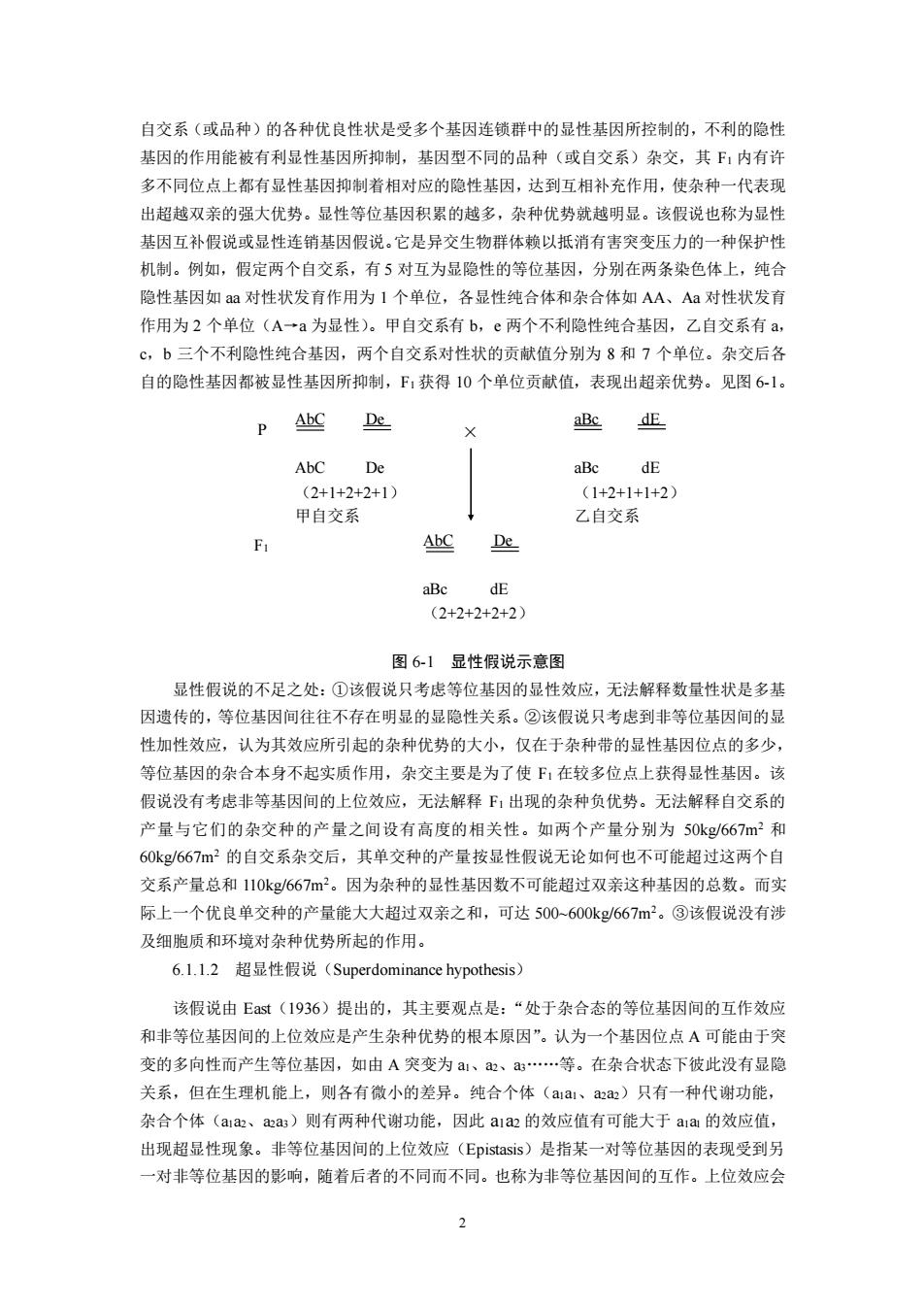

导致新的代谢途径、产生新性状。见图6-2。 P:甲自交系ab1 a2b2 乙自交系 aibi a2b2 只有a1b:两种功能 只有ab2两种功能 F ab超 a2b2 杂种具有五种功能 图6-2超显性假说示意图 根据超显性假说,杂种优势来源于基因的杂合状态,一旦纯合、优势便会消失,因此该 假说可以说明为什么杂交亲本要求选配亲缘关系远的,地理来源和生态类型差别大的自交系 杂交。该假说又称为等位基因异质结合假说。 超显性假说的不足之处:该假说着重于基因的杂合性,同样不能解释所有的杂种优势现 象,比如用聚合改良法(即用多个自交系通过一系列杂交将其优良基因聚合在一起的方法) 育成的两个自交系杂交,较之两个原始自交系杂交所得到的杂种杂合状态是降低了,而按该 假说,丰产性也相应的下降,而实际并非如此。该假说同样也没有涉及细胞质的作用和环境 的影响。 6.1.1.3基因平衡和遗传平衡假说(Genetic balance hypothesis) 该假说主要论点是:“不同的基因型互作能使基因组的遗传平衡发生变化,由杂交形成 的杂种群体,表现有杂种优势的即是双亲杂交后代能形成良好的遗传平衡的异质结合系统, 而自交衰退现象则是遗传平衡被破坏的结果”。该假说注意到杂种优势形成的复杂性,但未 说明各组成因素对杂种优势作用的程度和地位。该假说的提出是企图统一上面的两种假说的 一种尝试。 除此之外还有核质刺激假说,其要点是:“杂种优势来源于双亲细胞核、细胞质及环境 的共同作用”。 6.1.2杂种优势的特点 6.1.2.1杂种优势的一般特点 (1)杂种优势不是某一两个性状单独表现突出,而是许多综合性状表现突出。 (2)在一定范围内,双亲的基因型纯合程度越高,双亲的差异越大(亲缘关系远,地 理来源和生态型差异大),F1代杂种优势就越强。故自交系间F1代杂种优势要比品种间F1 代杂种优势强。 (3)F1代杂种优势效应值与双亲性状效应值不一定具相关性。即亲本性状好,F1代不 一定好,亲本性差,其F1代的杂种优势是由双亲的配合力决定的。 (4)亲种优势的广泛利用决定于杂种一代的实际经济效益与生产杂交种成本之间的相 对效益。如某一杂交种的增产效益还抵不上生产杂种而增加的成本,那么这样的一代杂种就 没有什么实用价值了。 6.l.2.2自交衰退(Inbreeding depression)或称近交衰退现象 (1)自交的遗传学效应一是使异质基因分离,二是增加群体内纯合体的比例。如图

3 导致新的代谢途径、产生新性状。见图 6-2。 图 6-2 超显性假说示意图 根据超显性假说,杂种优势来源于基因的杂合状态,一旦纯合、优势便会消失,因此该 假说可以说明为什么杂交亲本要求选配亲缘关系远的,地理来源和生态类型差别大的自交系 杂交。该假说又称为等位基因异质结合假说。 超显性假说的不足之处:该假说着重于基因的杂合性,同样不能解释所有的杂种优势现 象,比如用聚合改良法(即用多个自交系通过一系列杂交将其优良基因聚合在一起的方法) 育成的两个自交系杂交,较之两个原始自交系杂交所得到的杂种杂合状态是降低了,而按该 假说,丰产性也相应的下降,而实际并非如此。该假说同样也没有涉及细胞质的作用和环境 的影响。 6.1.1.3 基因平衡和遗传平衡假说(Genetic balance hypothesis) 该假说主要论点是:“不同的基因型互作能使基因组的遗传平衡发生变化,由杂交形成 的杂种群体,表现有杂种优势的即是双亲杂交后代能形成良好的遗传平衡的异质结合系统, 而自交衰退现象则是遗传平衡被破坏的结果”。该假说注意到杂种优势形成的复杂性,但未 说明各组成因素对杂种优势作用的程度和地位。该假说的提出是企图统一上面的两种假说的 一种尝试。 除此之外还有核质刺激假说,其要点是:“杂种优势来源于双亲细胞核、细胞质及环境 的共同作用”。 6.1.2 杂种优势的特点 6.1.2.1 杂种优势的一般特点 (1)杂种优势不是某一两个性状单独表现突出,而是许多综合性状表现突出。 (2)在一定范围内,双亲的基因型纯合程度越高,双亲的差异越大(亲缘关系远,地 理来源和生态型差异大),F1 代杂种优势就越强。故自交系间 F1 代杂种优势要比品种间 F1 代杂种优势强。 (3)F1 代杂种优势效应值与双亲性状效应值不一定具相关性。即亲本性状好,F1 代不 一定好,亲本性差,其 F1 代的杂种优势是由双亲的配合力决定的。 (4)亲种优势的广泛利用决定于杂种一代的实际经济效益与生产杂交种成本之间的相 对效益。如某一杂交种的增产效益还抵不上生产杂种而增加的成本,那么这样的一代杂种就 没有什么实用价值了。 6.1.2.2 自交衰退(Inbreeding depression)或称近交衰退现象 (1)自交的遗传学效应 一是使异质基因分离,二是增加群体内纯合体的比例。如图 P:甲自交系 a1b1 a1b1 只有 a1b1 两种功能 a2b2 乙自交系 a2b2 只有 a2b2 两种功能 × a2b2 a2b2 杂种具有五种功能 F1

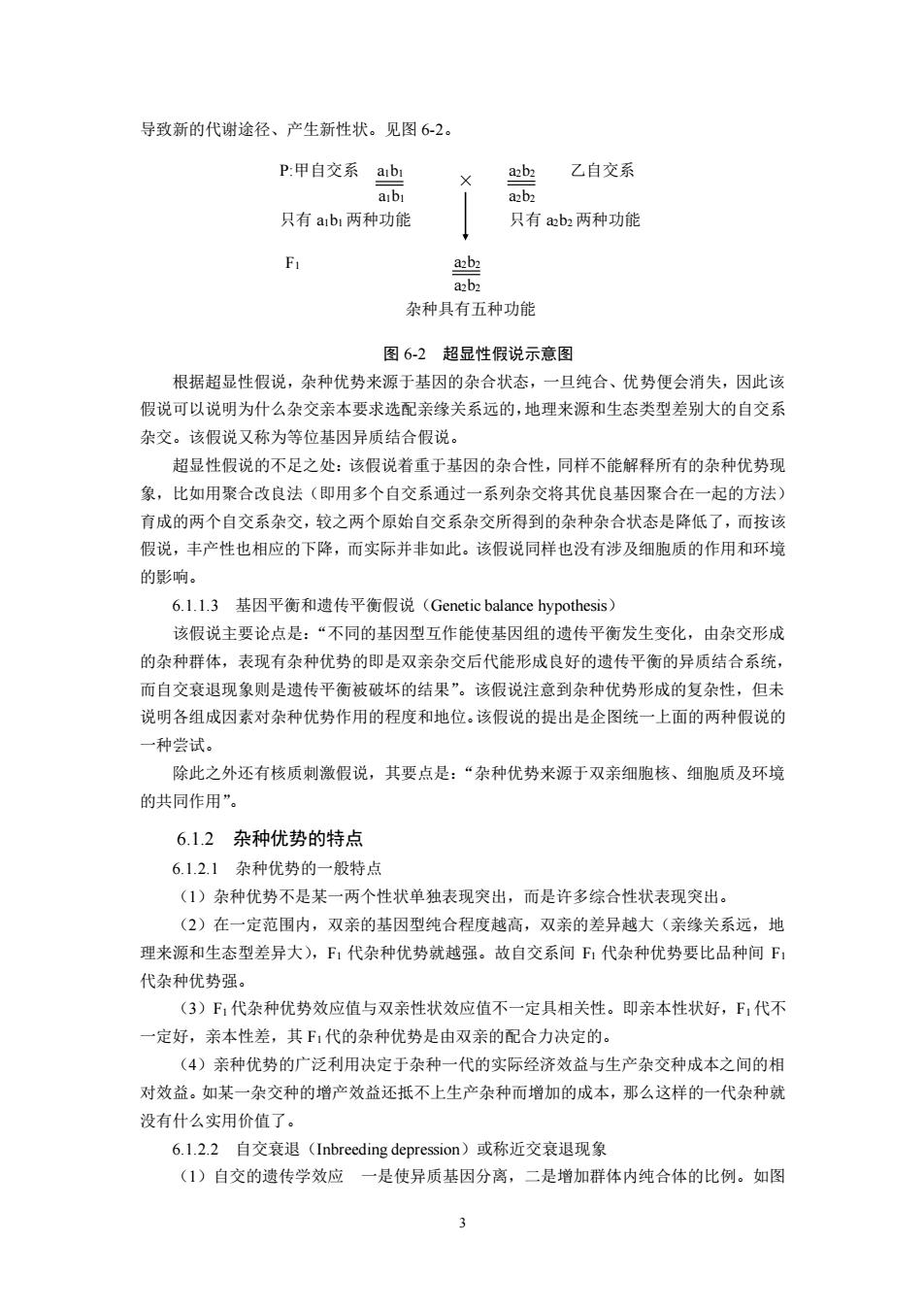

6-3所示,含有一对杂合基因Aa的群体、每自交一代杂合体的比例就会减少1/2。随着自交 代数增加纯合体的比例愈来愈高,最终整个群体都成为纯合体。 Generation P1 F1 F2 F3 Fn 1 3 1-2 aa 16 2 Aa 8 3 AP 164 1- AA 2 图6-3自交的遗传效应 若r代表自交代数,n代表基因对数,自交群体(如自交系)中纯合体所占比率按下式 估算: X(%=[(2”-1)/2]"×100% (2)杂种优势是与基因的杂合化同时生产,而自交衰退是与基因的纯合化同时产生。 杂种优势只能利用F1代,F2代会出现自交衰退现象。异花授粉植物由于长期异交,不利的 隐性基因有较多机会以杂合形式被保存下来,一旦自交,隐性不利基因纯合就会表现出衰退 现象。如生长势变弱,生产力下降等。其衰退程度因种类而异。如:十字花科植物衰退较快, 而葫芦科植物衰退较慢。在自交的初期阶段衰退较快,随着自交代数的增加,衰退有变慢的 趋势。这是植物在生存竞争中赖以生存的一种适应性。 6.1.2.3不同繁殖方式的植物利用杂种优势的途径不同 (1)自花授粉和常异花授粉植物,由于长期自花授粉,基因多为纯合体。这类植物利 用杂种优势的主要途径是选配两个优良纯系品种进行杂交,从而获得整齐一致的品种间1 代杂交种。如何去雄,授粉是杂交利用的关键。 (2)异花授粉或某些常异花授粉植物,天然杂交率高,品种的遗传基础复杂,株间差 异大,因此利用杂种优势的主要途径是从品种开始选育自交系,利用自交系配制F:代杂种。 如何获得配合力高的优良自交系以及优化制种手段是杂优利用的关键。 (3)无性繁殖植物多为杂合体,遗传基础复杂。杂种优势利用主要是采用品种间有性 杂交,获得F1代实生杂交种。再从分离的F1代中选择优良株系进行无性繁殖,固定其杂种 优势:也可以采用自交系配制F1代杂种,利用无性繁殖固定杂种优势。如何克服无性繁殖 植物高度自交不亲和性是杂优利用的关键。 6.1.2.4优势育种与组合育种的不同特点 优势育种和组合育种(杂交育种)都需选择、选配亲本,进行有性杂交,都需进行品比 试验,区域试验和生产试验等。不同点如下: (1)育种程序不同组合育种是“先杂后纯”,即两个或两个以上亲本杂交得到杂合的 F1代,然后通过多代自交分离、选择,获得基因型纯合的定型品种,一般需5-7年:优势育 种是“先纯合杂”,即通过自交分离、选育基因纯合的自交系,然后两个自交系有性杂交配

4 6-3 所示,含有一对杂合基因 Aa 的群体、每自交一代杂合体的比例就会减少 1/2。随着自交 代数增加纯合体的比例愈来愈高,最终整个群体都成为纯合体。 图 6-3 自交的遗传效应 若 r 代表自交代数,n 代表基因对数,自交群体(如自交系)中纯合体所占比率按下式 估算: (%) =[(2 −1)/ 2 ] 100% n r n X (2)杂种优势是与基因的杂合化同时生产,而自交衰退是与基因的纯合化同时产生。 杂种优势只能利用 F1 代,F2 代会出现自交衰退现象。异花授粉植物由于长期异交,不利的 隐性基因有较多机会以杂合形式被保存下来,一旦自交,隐性不利基因纯合就会表现出衰退 现象。如生长势变弱,生产力下降等。其衰退程度因种类而异。如:十字花科植物衰退较快, 而葫芦科植物衰退较慢。在自交的初期阶段衰退较快,随着自交代数的增加,衰退有变慢的 趋势。这是植物在生存竞争中赖以生存的一种适应性。 6.1.2.3 不同繁殖方式的植物利用杂种优势的途径不同 (1)自花授粉和常异花授粉植物,由于长期自花授粉,基因多为纯合体。这类植物利 用杂种优势的主要途径是选配两个优良纯系品种进行杂交,从而获得整齐一致的品种间 F1 代杂交种。如何去雄,授粉是杂交利用的关键。 (2)异花授粉或某些常异花授粉植物,天然杂交率高,品种的遗传基础复杂,株间差 异大,因此利用杂种优势的主要途径是从品种开始选育自交系,利用自交系配制 F1 代杂种。 如何获得配合力高的优良自交系以及优化制种手段是杂优利用的关键。 (3)无性繁殖植物多为杂合体,遗传基础复杂。杂种优势利用主要是采用品种间有性 杂交,获得 F1 代实生杂交种。再从分离的 F1 代中选择优良株系进行无性繁殖,固定其杂种 优势;也可以采用自交系配制 F1 代杂种,利用无性繁殖固定杂种优势。如何克服无性繁殖 植物高度自交不亲和性是杂优利用的关键。 6.1.2.4 优势育种与组合育种的不同特点 优势育种和组合育种(杂交育种)都需选择、选配亲本,进行有性杂交,都需进行品比 试验,区域试验和生产试验等。不同点如下: (1)育种程序不同 组合育种是“先杂后纯”,即两个或两个以上亲本杂交得到杂合的 F1 代,然后通过多代自交分离、选择,获得基因型纯合的定型品种,一般需 5-7 年;优势育 种是“先纯合杂”,即通过自交分离、选育基因纯合的自交系,然后两个自交系有性杂交配

制F1代杂交种,一般需3-5年。 (2)遗传性不同组合育种主要是利用纯合基因的加性效应,是可以固定遗传的部分。 故定型品种可以通过留种方式进行繁殖:优势育种主要是利用显性效应和上位效应,是不可 固定遗传的部分。故F1杂种不能留种繁殖,必须每年配制杂交种。 (3)经济效益不同组合育种是采用留种方式繁殖,种子成本低,易于推广:优势育 种需每年繁殖亲本,配制F,代杂种,种子成本高。但F1代杂交种具有杂种优势,一致性高, 故经济效益高。 (4)保护种质资源方式和结果不同组合育种中,一旦新品种育成推广,育种者便无 法控制原种,新品种将会长期保存(繁殖)在民间。这种保护有利于生物多样性:优势育种 中,育种者或种子生产者可以控制杂交亲本,控制种子生产的规模和数量。这有利于保护育 种者和种子生产者的权益。但由于选育自交系可能将会丢失一部分基因或某一F1代杂种大 范围应用,一旦出现问题(不利的气候条件,流行性病虫害发生等),将会带来毁灭性的打 击。这是优势育不利的一面,故优势育种不可同代替组合育种。 6.1.3杂种优势的测定及预测 6.1.3.1杂种优势的测定 杂种优势最可靠的测定方法是通过测算配合力或遗传变量分析来估计。生产上常用以下 几种简便的测定方法。 (I)平均优势率(Rate of average heterosis)或超中优势,这是以某一性状的双亲平均 值也称中亲值(MP)作为度量单位,用以度量F1与双亲平均值之差的测定方法,用公式表 示如下: F-3(R+B) H%= ×100% 2B+) 式中F1、P1、P2为统计平均数,H取正、负、零,当两个亲本差异较大时,即使F1平 均优势强,如未起过大值亲本,也没有推广价值。 (2)超亲优势率(Rate of super--parent heterosis)或超亲优势,以某一性状高亲本(Ph) 平均值为度量单位,用以度量F1平均值与高亲平均之差的测定方法,用公式表示如下: H%=F-Ph ×100% Ph 若F1=Ph,H=0无优势,因而该法适于测定F1高于Ph的情况。 (3)竞争优势率(Rate of competitive heterosis)或称超标优势或对照优势,以生产上 主栽品种为度量单位,用以度量F,平均值与对照即生产上的主栽品种比较的增减百分率。 用公式表示如下: H%=F-CKx100% CK 此法强调杂种必须优于当地主栽品种,才能有推广的价值,H值大小只取决于CK的选 定,而忽略F1与P、P2之间的遗传关系。 (4)相对优势率(Rate of relative heterisis.)或称离中优势,以双亲平均数之差作为度

5 制 F1 代杂交种,一般需 3-5 年。 (2)遗传性不同 组合育种主要是利用纯合基因的加性效应,是可以固定遗传的部分。 故定型品种可以通过留种方式进行繁殖;优势育种主要是利用显性效应和上位效应,是不可 固定遗传的部分。故 F1 杂种不能留种繁殖,必须每年配制杂交种。 (3)经济效益不同 组合育种是采用留种方式繁殖,种子成本低,易于推广;优势育 种需每年繁殖亲本,配制 F1 代杂种,种子成本高。但 F1 代杂交种具有杂种优势,一致性高, 故经济效益高。 (4)保护种质资源方式和结果不同 组合育种中,一旦新品种育成推广,育种者便无 法控制原种,新品种将会长期保存(繁殖)在民间。这种保护有利于生物多样性;优势育种 中,育种者或种子生产者可以控制杂交亲本,控制种子生产的规模和数量。这有利于保护育 种者和种子生产者的权益。但由于选育自交系可能将会丢失一部分基因或某一 F1 代杂种大 范围应用,一旦出现问题(不利的气候条件,流行性病虫害发生等),将会带来毁灭性的打 击。这是优势育不利的一面,故优势育种不可同代替组合育种。 6.1.3 杂种优势的测定及预测 6.1.3.1 杂种优势的测定 杂种优势最可靠的测定方法是通过测算配合力或遗传变量分析来估计。生产上常用以下 几种简便的测定方法。 (1)平均优势率(Rate of average heterosis)或超中优势,这是以某一性状的双亲平均 值也称中亲值(MP)作为度量单位,用以度量 F1 与双亲平均值之差的测定方法,用公式表 示如下: 100% ( ) 2 1 ( ) 2 1 % 1 2 1 1 2 + − + = P P F P P H 式中 F1、P1、P2 为统计平均数,H 取正、负、零,当两个亲本差异较大时,即使 F1 平 均优势强,如未起过大值亲本,也没有推广价值。 (2)超亲优势率(Rate of super-parent heterosis)或超亲优势,以某一性状高亲本(Ph) 平均值为度量单位,用以度量 F1 平均值与高亲平均之差的测定方法,用公式表示如下: % 1 100% − = Ph F Ph H 若 F1=Ph,H=0 无优势,因而该法适于测定 F1 高于 Ph 的情况。 (3)竞争优势率(Rate of competitive heterosis)或称超标优势或对照优势,以生产上 主栽品种为度量单位,用以度量 F1 平均值与对照即生产上的主栽品种比较的增减百分率。 用公式表示如下: % 1 100% − = CK F CK H 此法强调杂种必须优于当地主栽品种,才能有推广的价值,H 值大小只取决于 CK 的选 定,而忽略 F1 与 P1、P2 之间的遗传关系。 (4)相对优势率(Rate of relative heterisis)或称离中优势,以双亲平均数之差作为度