强警务改革创新,强化社会治安综合治理,关心百姓疾苦 化解社会矛盾。文化大发展大繁荣格局奠定良好基础,“唱 读讲传”凝聚起加快发展的强大精神动力。 “十一五”时期,是重庆践行科学发展观,抓住发展机 遇和创新发展理念、发展模式有机结合,实现发展速度质量 效益同步提高的五年;是重庆发展瓶颈和体制障碍实现重要 突破的五年;是重庆综合实力提升快、城乡面貌变化大、人 民群众实惠多,全面建设小康社会取得重大进展的五年。五 年的巨大成就为”十二五“经济社会发展奠定了坚实的基础。 专栏1“十一五”规划主要指标实现情况 规划目标 完成情况 指标名称 绝对数 5000 1地区生产总值(亿元) (2005年价 10 7800 14.9 18000 人均地区生产总值(元)】 10 (2005年价 27000 14.1 3非农产业增加值比重(%) 89 913 4非农产业就业比重(%) 60 58 高技术制造业增加值占地区生产总值比重 5 5.5 (%) 6研究与开发支出占地区生产总值比重(%) 1.7 13 7人口自然增长率(%。) <4 3.93 8城镇化率(%) 52 53 9城镇登记失业率(%) <5 3.9 10耕地保有量(万公顷) 221.67 221.67 11搬迁安置三峡库区移民(万人) 【19.2】 【19.67J 全社会固定资产投资总额(亿元 3500 12 6934.8 282 其中:引进内资(亿元) 450 17 2638.3 66.5 外商直接投资(亿美元) 10 15 63 64.7 静态移民补偿投资(亿元】 【86.71 【241.1】 13社会消费品零售总额(亿元) 2150 12 2880.1 18.6 14进出口总值(亿美元) 100 18124.3 23.7

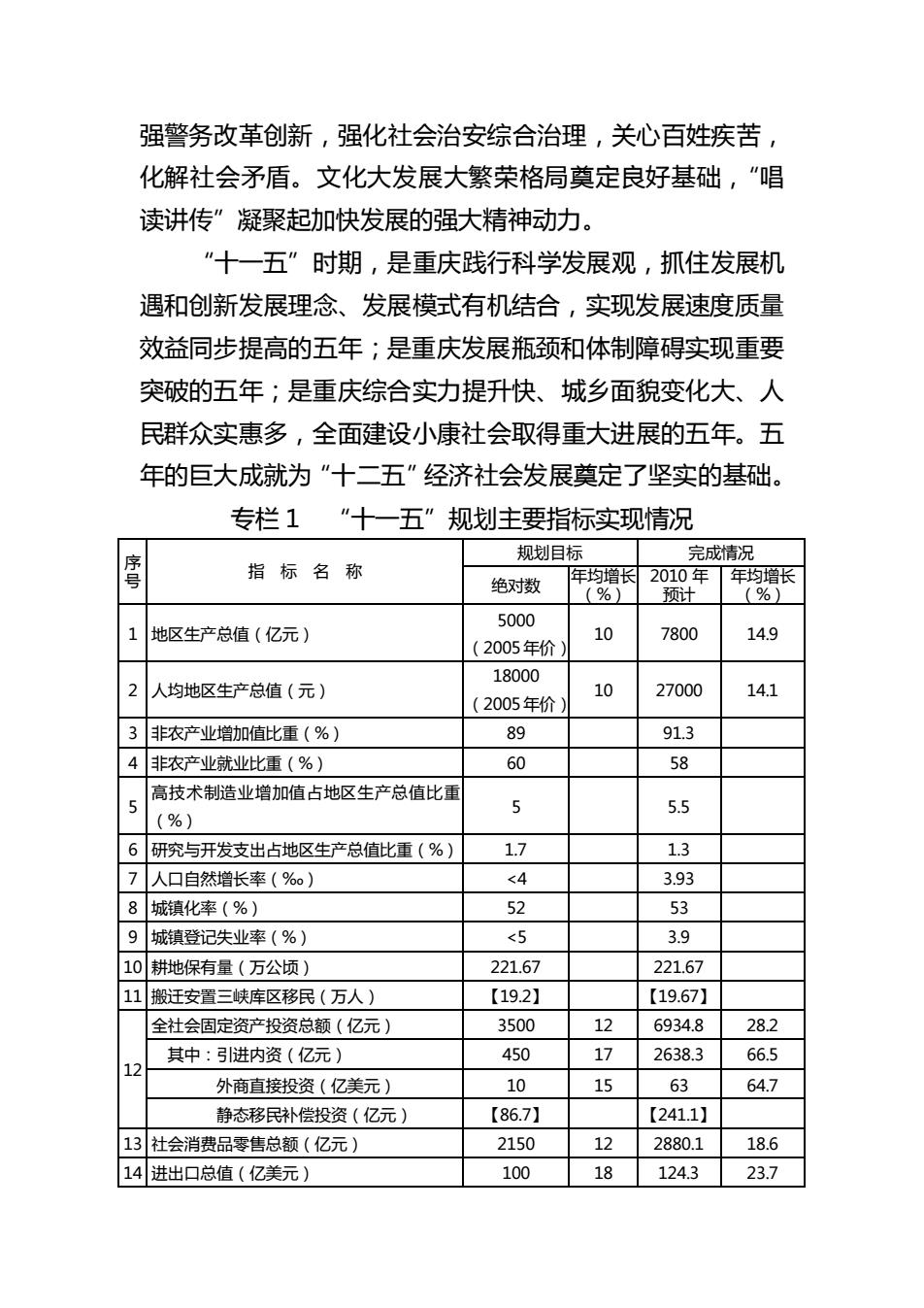

强警务改革创新,强化社会治安综合治理,关心百姓疾苦, 化解社会矛盾。文化大发展大繁荣格局奠定良好基础,“唱 读讲传”凝聚起加快发展的强大精神动力。 “十一五”时期,是重庆践行科学发展观,抓住发展机 遇和创新发展理念、发展模式有机结合,实现发展速度质量 效益同步提高的五年;是重庆发展瓶颈和体制障碍实现重要 突破的五年;是重庆综合实力提升快、城乡面貌变化大、人 民群众实惠多,全面建设小康社会取得重大进展的五年。五 年的巨大成就为“十二五”经济社会发展奠定了坚实的基础。 专栏 1 “十一五”规划主要指标实现情况 序 号 指 标 名 称 规划目标 完成情况 绝对数 年均增长 (%) 2010 年 预计 年均增长 (%) 1 地区生产总值(亿元) 5000 (2005年价) 10 7800 14.9 2 人均地区生产总值(元) 18000 (2005年价) 10 27000 14.1 3 非农产业增加值比重(%) 89 91.3 4 非农产业就业比重(%) 60 58 5 高技术制造业增加值占地区生产总值比重 (%) 5 5.5 6 研究与开发支出占地区生产总值比重(%) 1.7 1.3 7 人口自然增长率(‰) <4 3.93 8 城镇化率(%) 52 53 9 城镇登记失业率(%) <5 3.9 10 耕地保有量(万公顷) 221.67 221.67 11 搬迁安置三峡库区移民(万人) 【19.2】 【19.67】 12 全社会固定资产投资总额(亿元) 3500 12 6934.8 28.2 其中:引进内资(亿元) 450 17 2638.3 66.5 外商直接投资(亿美元) 10 15 63 64.7 静态移民补偿投资(亿元) 【86.7】 【241.1】 13 社会消费品零售总额(亿元) 2150 12 2880.1 18.6 14 进出口总值(亿美元) 100 18 124.3 23.7

规制目标 完成情况 指标名称 绝对数 甘中:讲口(亿美元】 45 494 22.8 出▣(亿美元】 55 74.9 243 公路通车总里程(公里)* 110000 112000 其中:高速公路(公里) 1914 1865 16铁路营运里程(公里)* 1394 1342 港口货物吞吐能力(万吨) 12500 13000 其中·街结箱(万标箱) 160 200 18电力装机容量(万千瓦) 1100 1135 19森林覆盖率(%) 36 37 20单位地区生产总值能源消耗降低(%) 【20】 -4.4【20.9】 -4.6 21工业固体废物综合利用率(%) 80 >80 主要污染物排放量* 其中:二氧化硫排放量(万吨) 73.7 73.7 化学需氧量排放量(万吨) 23.9 23.9 城市污水垃圾处理率 其中:城沛污水集中处理率(%) 80 80 城市生活垃圾无害化处理率(%) 90 93 24三峡库区长江干流水质(地表水国家标准)Ⅱ一Ⅲ类 Ⅱ一m类 25主城区环境空气质量满足Ⅱ级天数(天) 290 311 26人均受教音年限(年) 9 9 27儿童“四苗”接种率(%) 98 98 28孕产妇死亡率(1/10万) <50 30 29城镇新增就业人员(万人) 【120】 【138】 30转移农村劳动力(万人) 【160】 【185】 31全员劳动生产率(2005年价,万元/人年】 11 12.5 城乡居民收入 其中:城镇居民人均可支配收入(元) 15000 7.9 17532 11.3 农村居民人均纯收入(元】 4100 8 5200 13.1 城镇社会保障参加人数 其中城镇基本医疗保险参加人数(万人】 250 400 城镇职工基本养老保险参加人数(万 228 365 人) 34新型农村合作医疗参合率(%) 70 93.65

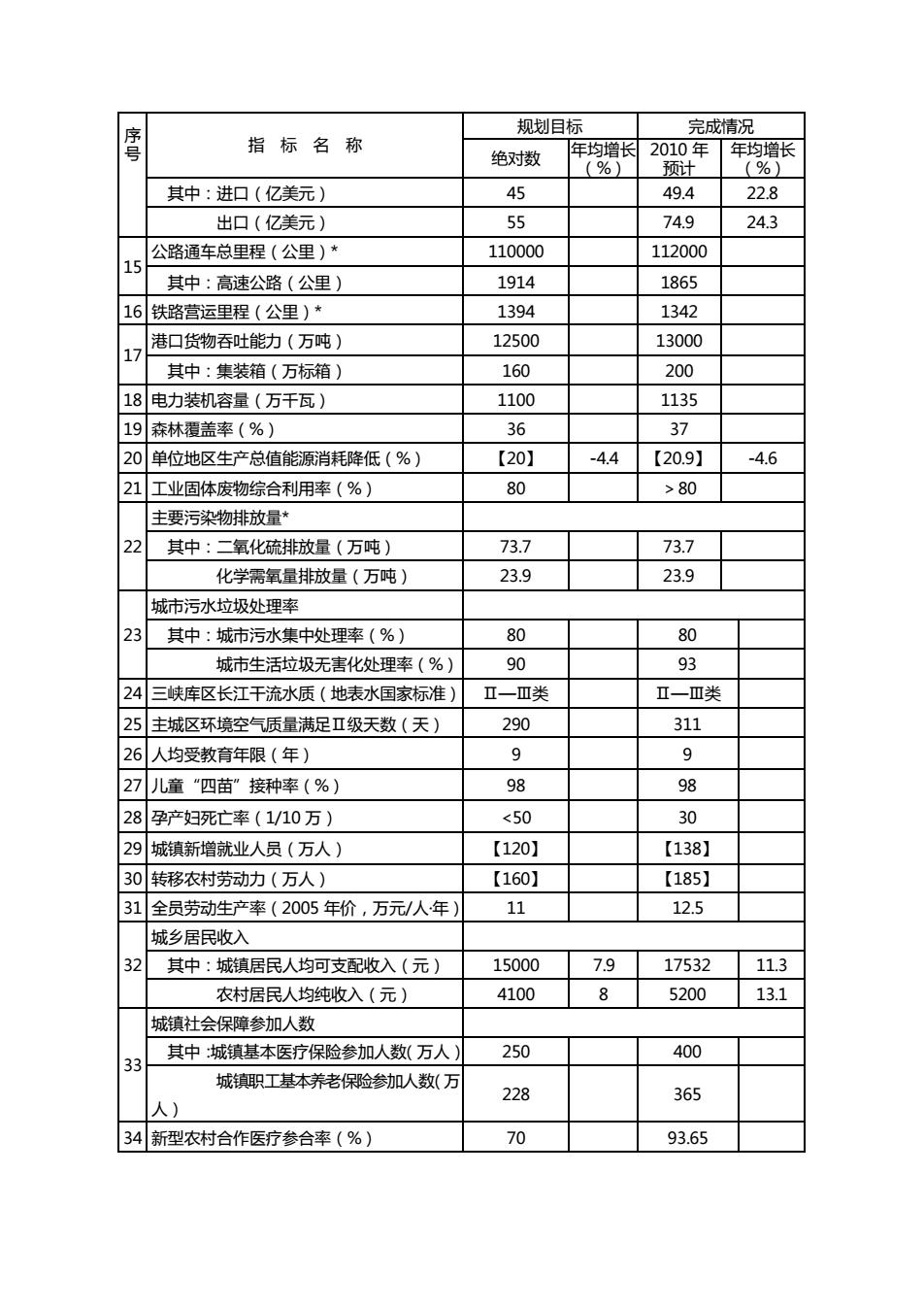

序 号 指 标 名 称 规划目标 完成情况 绝对数 年均增长 (%) 2010 年 预计 年均增长 (%) 其中:进口(亿美元) 45 49.4 22.8 出口(亿美元) 55 74.9 24.3 15 公路通车总里程(公里)* 110000 112000 其中:高速公路(公里) 1914 1865 16 铁路营运里程(公里)* 1394 1342 17 港口货物吞吐能力(万吨) 12500 13000 其中:集装箱(万标箱) 160 200 18 电力装机容量(万千瓦) 1100 1135 19 森林覆盖率(%) 36 37 20 单位地区生产总值能源消耗降低(%) 【20】 -4.4 【20.9】 -4.6 21 工业固体废物综合利用率(%) 80 >80 22 主要污染物排放量* 其中:二氧化硫排放量(万吨) 73.7 73.7 化学需氧量排放量(万吨) 23.9 23.9 23 城市污水垃圾处理率 其中:城市污水集中处理率(%) 80 80 城市生活垃圾无害化处理率(%) 90 93 24 三峡库区长江干流水质(地表水国家标准) Ⅱ—Ⅲ类 Ⅱ—Ⅲ类 25 主城区环境空气质量满足Ⅱ级天数(天) 290 311 26 人均受教育年限(年) 9 9 27 儿童“四苗”接种率(%) 98 98 28 孕产妇死亡率(1/10 万) <50 30 29 城镇新增就业人员(万人) 【120】 【138】 30 转移农村劳动力(万人) 【160】 【185】 31 全员劳动生产率(2005 年价,万元/人·年) 11 12.5 32 城乡居民收入 其中:城镇居民人均可支配收入(元) 15000 7.9 17532 11.3 农村居民人均纯收入(元) 4100 8 5200 13.1 33 城镇社会保障参加人数 其中:城镇基本医疗保险参加人数(万人) 250 400 城镇职工基本养老保险参加人数(万 人) 228 365 34 新型农村合作医疗参合率(%) 70 93.65

备注:1.2010年完成情况为预计数,以统计局最终发布数据为准;2,地区生产总值 绝对数为当年价,速度为不变价。3.【表示五年累计数。4,移民静态补偿投资规划实施 期间无统计指标,完成指标统计的实际投资量。5.公路通车总里程原不包括行政村、乡镇 公路,按照交通部要求将行政村和乡镇公路纳入。6,高速公路因线路优化,建成线路完成 规划目标。7.铁路营运里程因线路优化,建成线路完成规划目标。8,原规划万元工业增 加值二氧化硫、化学需氧量排放量减少目标,根据国家下达给重庆的减排任务调整为排放总 量。9.城市居民收入规划目标为城市居民可支配收入统计口径,规划执行过程中调整为城 镇居民可支配收入。 ”十二五”时期,和平、发展、合作仍是时代潮流,金 融危机催使世界格局发生深刻变化,在给我国带来历史性机 遇的同时,也带来前所未有的桃战。我国仍处于社会主义初 级阶段,经过三十多年改革开放,物质基础日益增强,社会 主义制度不断完善和发展,但各种结构性、深层次矛盾和问 题也日益显现,加快转变经济发展方式成为未来较长时期的 工作主线。未来五年,重庆面临更多新的发展机遇:”十一 五”形成的一系列发展优势将进一步释放效应,在西部大开 发中的特殊战略地位将更加明显,经济社会发展基础将更加 坚实。更为重要的是,市委、市政府实施的各项政策举措重 民生、顺民意、合民心,全市上下心齐气顺、风正劲足,广 大人民群众对市委、市政府充满信任和信心,全市人民满怀 求发展、奔小康的强烈愿望,展现出积极向上、开拓创新的 精神面貌,这些都将为经济社会持续快速发展创造有利条 件。 同时,我们也必须清醒认识到,重庆未来发展还面临许 多新的矛盾和挑战:经济发展水平和质量不高,产业结构不 优,自主创新能力不强,现代服务业和战略性新兴产业发展 不足;改革进入纵深推进的关键期,建立科学发展的体制机 制任重道远;对外开放的区域竞争加剧,发展环境需要进

备注:1.2010 年完成情况为预计数,以统计局最终发布数据为准;2.地区生产总值 绝对数为当年价,速度为不变价。3.【】表示五年累计数。4.移民静态补偿投资规划实施 期间无统计指标,完成指标统计的实际投资量。5.公路通车总里程原不包括行政村、乡镇 公路,按照交通部要求将行政村和乡镇公路纳入。6.高速公路因线路优化,建成线路完成 规划目标。7.铁路营运里程因线路优化,建成线路完成规划目标。8.原规划万元工业增 加值二氧化硫、化学需氧量排放量减少目标,根据国家下达给重庆的减排任务调整为排放总 量。9.城市居民收入规划目标为城市居民可支配收入统计口径,规划执行过程中调整为城 镇居民可支配收入。 “十二五”时期,和平、发展、合作仍是时代潮流,金 融危机催使世界格局发生深刻变化,在给我国带来历史性机 遇的同时,也带来前所未有的挑战。我国仍处于社会主义初 级阶段,经过三十多年改革开放,物质基础日益增强,社会 主义制度不断完善和发展,但各种结构性、深层次矛盾和问 题也日益显现,加快转变经济发展方式成为未来较长时期的 工作主线。未来五年,重庆面临更多新的发展机遇:“十一 五”形成的一系列发展优势将进一步释放效应,在西部大开 发中的特殊战略地位将更加明显,经济社会发展基础将更加 坚实。更为重要的是,市委、市政府实施的各项政策举措重 民生、顺民意、合民心,全市上下心齐气顺、风正劲足,广 大人民群众对市委、市政府充满信任和信心,全市人民满怀 求发展、奔小康的强烈愿望,展现出积极向上、开拓创新的 精神面貌,这些都将为经济社会持续快速发展创造有利条 件。 同时,我们也必须清醒认识到,重庆未来发展还面临许 多新的矛盾和挑战:经济发展水平和质量不高,产业结构不 优,自主创新能力不强,现代服务业和战略性新兴产业发展 不足;改革进入纵深推进的关键期,建立科学发展的体制机 制任重道远;对外开放的区域竞争加剧,发展环境需要进一

步优化;城乡、“圈翼”发展不平衡,二元结构矛盾突出 革命老区、民族地区、贫困地区、三峡库区发展困难较多; 资源环境问题较突出,生态修复和污染防治任务重,三峡库 区等敏感区域环境约束紧;社会民生需求大,居民收入差距 仍呈扩大趋势,调节利益关系、持续增加就业、保障公共安 全、应对突发灾害事件等任务繁重。 第二节指导思想和基本要求 “十二五”时期必须高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科 学发展观,全面落实“314”总体部署,以科学发展为主题, 以加快转变经济发展方式为主线,走民生导向发展之路,着 力增强综合经济实力,着力加快“五个重庆”建设,着力提 升中心城市功能,着力建设内陆开放高地,着力推进统筹城 乡改革,促进经济持续发展和社会和谐稳定,全市人民共建 共享改革发展成果走向共同富裕,在西部地区率先实现全面 建设小康社会目标。 “十二五”时期经济社会发展的基本要求是: 一突出经济结构战略性调整。进一步扩大内需,调整 投资和消费关系,构建消费、投资、出口协调拉动经济增长 的良好格局。加强农业基础地位,提升工业核心竞争力,培 育战略性新兴产业,加快发展现代服务业,促进经济增长向 依靠三次产业协同带动转变。着力推动城乡、区域结构调整, 促进协调发展。 一突出提升国家中心城市功能。进一步强化作为长江 上游地区经济中心对区域的集聚辐射服务功能。围绕建设国

步优化;城乡、“圈翼”发展不平衡,二元结构矛盾突出, 革命老区、民族地区、贫困地区、三峡库区发展困难较多; 资源环境问题较突出,生态修复和污染防治任务重,三峡库 区等敏感区域环境约束紧;社会民生需求大,居民收入差距 仍呈扩大趋势,调节利益关系、持续增加就业、保障公共安 全、应对突发灾害事件等任务繁重。 第二节 指导思想和基本要求 “十二五”时期必须高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科 学发展观,全面落实“314”总体部署,以科学发展为主题, 以加快转变经济发展方式为主线,走民生导向发展之路,着 力增强综合经济实力,着力加快“五个重庆”建设,着力提 升中心城市功能,着力建设内陆开放高地,着力推进统筹城 乡改革,促进经济持续发展和社会和谐稳定,全市人民共建 共享改革发展成果走向共同富裕,在西部地区率先实现全面 建设小康社会目标。 “十二五”时期经济社会发展的基本要求是: ——突出经济结构战略性调整。进一步扩大内需,调整 投资和消费关系,构建消费、投资、出口协调拉动经济增长 的良好格局。加强农业基础地位,提升工业核心竞争力,培 育战略性新兴产业,加快发展现代服务业,促进经济增长向 依靠三次产业协同带动转变。着力推动城乡、区域结构调整, 促进协调发展。 ——突出提升国家中心城市功能。进一步强化作为长江 上游地区经济中心对区域的集聚辐射服务功能。围绕建设国

家中心城市,努力提升交通枢纽、金融、商贸、物流等集聚 辐射能力和综合服务水平。 —突出缩小贫富、城乡、区域差距。处理好经济发展 和收入分配的关系,把缩小贫富差距作为缩小三个差距的核 心任务,加大收入分配调节力度,坚定不移走共同富裕道路, 使发展成果惠及全市人民。坚持统筹城乡发展,加快推进城 镇化,建设社会主义新农村,促进城乡基本公共服务均等化 缩小城乡差距。坚持”一圈两翼”区域发展总体战略,促进 “两翼”提速发展,注重解决革命老区、民族地区、贫困地 区、三峡库区发展问题,缩小区域差距。 突出加快推进改革创新。更加注重通过改革的途径 和办法解决发展中的矛盾和问题,努力破除制约科学发展的 体制机制障碍。加快建设国家创新型城市,积极推进理论创 新、科技创新、文化创新以及其他各方面创新,推动发展向 主要依靠科技进步、劳动者素质提高、制度和管理创新转变。 -突出建设内陆开放高地。树立全球视野,坚持在大 开放格局中谋求跨越发展,创新和完善开放模式,走内陆开 放之路。加大两江新区等开放平台建设力度,构建国际贸易 大通道,加快“走出去”步伐,积极参与国际国内竞争与合 作,全方位提升开放水平。 一突出资源节约利用和生态环境保护。建设资源节约 型和环境友好型社会,走绿色发展之路,增强可持续发展能 力。加强资源能源节约利用,降低污染物排放,降低温室气 体排放,推广低碳技术,积极应对气候变化,发展循环经济, 提高生态文明水平

家中心城市,努力提升交通枢纽、金融、商贸、物流等集聚 辐射能力和综合服务水平。 ——突出缩小贫富、城乡、区域差距。处理好经济发展 和收入分配的关系,把缩小贫富差距作为缩小三个差距的核 心任务,加大收入分配调节力度,坚定不移走共同富裕道路, 使发展成果惠及全市人民。坚持统筹城乡发展,加快推进城 镇化,建设社会主义新农村,促进城乡基本公共服务均等化, 缩小城乡差距。坚持“一圈两翼”区域发展总体战略,促进 “两翼”提速发展,注重解决革命老区、民族地区、贫困地 区、三峡库区发展问题,缩小区域差距。 ——突出加快推进改革创新。更加注重通过改革的途径 和办法解决发展中的矛盾和问题,努力破除制约科学发展的 体制机制障碍。加快建设国家创新型城市,积极推进理论创 新、科技创新、文化创新以及其他各方面创新,推动发展向 主要依靠科技进步、劳动者素质提高、制度和管理创新转变。 ——突出建设内陆开放高地。树立全球视野,坚持在大 开放格局中谋求跨越发展,创新和完善开放模式,走内陆开 放之路。加大两江新区等开放平台建设力度,构建国际贸易 大通道,加快“走出去”步伐,积极参与国际国内竞争与合 作,全方位提升开放水平。 ——突出资源节约利用和生态环境保护。建设资源节约 型和环境友好型社会,走绿色发展之路,增强可持续发展能 力。加强资源能源节约利用,降低污染物排放,降低温室气 体排放,推广低碳技术,积极应对气候变化,发展循环经济, 提高生态文明水平