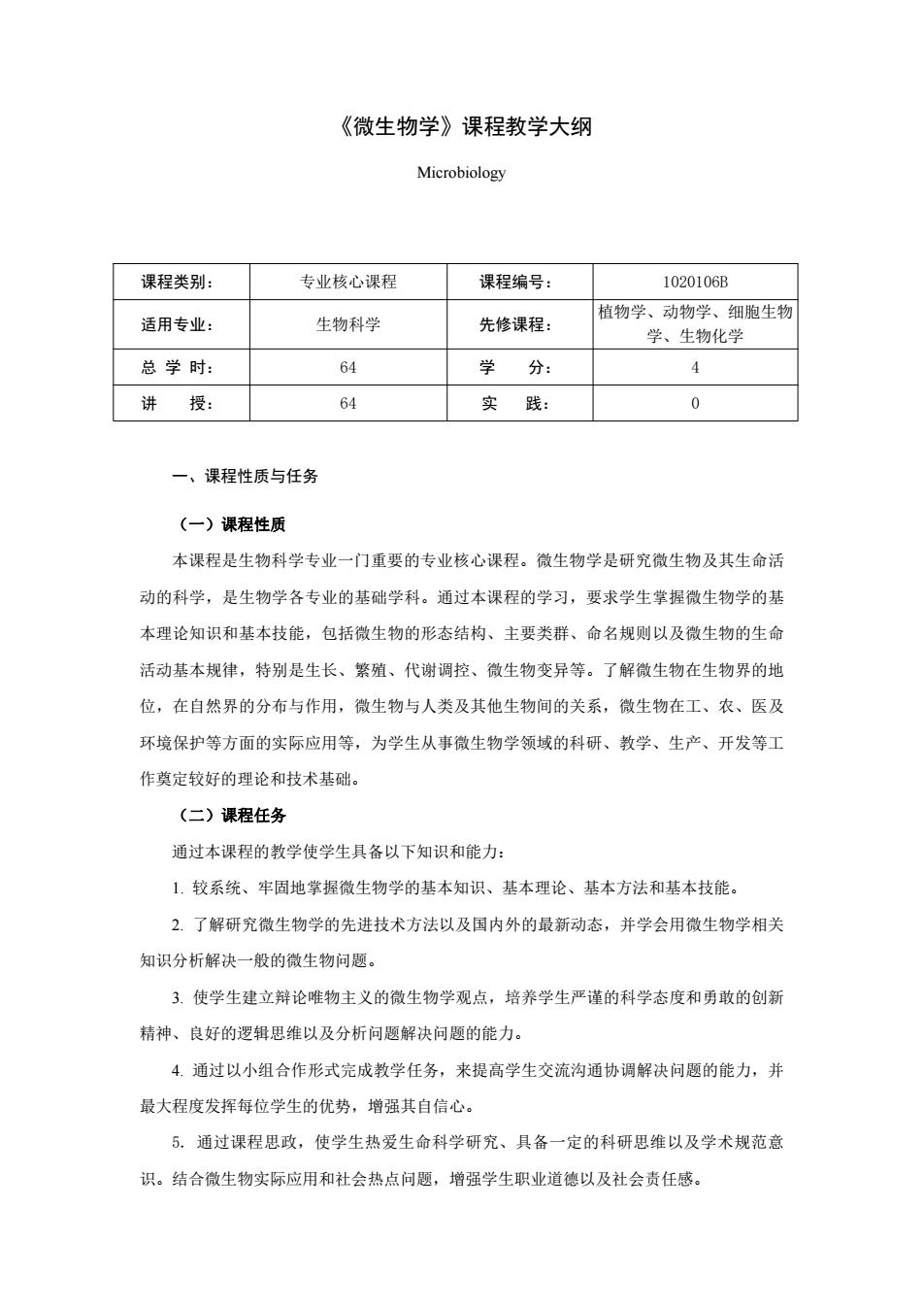

《微生物学》课程教学大纲 Microbiology 课程类别: 专业核心课程 课程编号: 1020106B 植物学、动物学、细胞生物 适用专业: 生物科学 先修课程: 学、生物化学 总学时: 64 学分: 4 讲授: 64 实践: 。 一、课程性质与任务 (一)课程性质 本课程是生物科学专业一门重要的专业核心课程。微生物学是研究微生物及其生命活 动的科学,是生物学各专业的基础学科。通过本课程的学习,要求学生掌握微生物学的基 本理论知识和基本技能,包括微生物的形态结构、主要类群、命名规则以及微生物的生命 活动基本规律,特别是生长、繁殖、代谢调控、微生物变异等。了解微生物在生物界的地 位,在自然界的分布与作用,微生物与人类及其他生物间的关系,微生物在工、农、医及 环境保护等方面的实际应用等,为学生从事微生物学领域的科研、教学、生产、开发等工 作奠定较好的理论和技术基础。 (二)课程任务 通过本课程的教学使学生具备以下知识和能力: 1.较系统、牢固地掌握微生物学的基本知识、基本理论、基本方法和基本技能。 2.了解研究微生物学的先进技术方法以及国内外的最新动态,并学会用微生物学相关 知识分析解决一般的微生物问题。 3.使学生建立辩论唯物主义的微生物学观点,培养学生严谨的科学态度和勇敢的创新 精神、良好的逻辑思维以及分析问题解决问题的能力。 4.通过以小组合作形式完成教学任务,来提高学生交流沟通协调解决问题的能力,并 最大程度发挥每位学生的优势,增强其自信心。 5.通过课程思政,使学生热爱生命科学研究、具备一定的科研思维以及学术规范意 识。结合微生物实际应用和社会热点问题,增强学生职业道德以及社会责任感

《微生物学》课程教学大纲 Microbiology 课程类别: 专业核心课程 课程编号: 1020106B 适用专业: 生物科学 先修课程: 植物学、动物学、细胞生物 学、生物化学 总 学 时: 64 学 分: 4 讲 授: 64 实 践: 0 一、课程性质与任务 (一)课程性质 本课程是生物科学专业一门重要的专业核心课程。微生物学是研究微生物及其生命活 动的科学,是生物学各专业的基础学科。通过本课程的学习,要求学生掌握微生物学的基 本理论知识和基本技能,包括微生物的形态结构、主要类群、命名规则以及微生物的生命 活动基本规律,特别是生长、繁殖、代谢调控、微生物变异等。了解微生物在生物界的地 位,在自然界的分布与作用,微生物与人类及其他生物间的关系,微生物在工、农、医及 环境保护等方面的实际应用等,为学生从事微生物学领域的科研、教学、生产、开发等工 作奠定较好的理论和技术基础。 (二)课程任务 通过本课程的教学使学生具备以下知识和能力: 1. 较系统、牢固地掌握微生物学的基本知识、基本理论、基本方法和基本技能。 2. 了解研究微生物学的先进技术方法以及国内外的最新动态,并学会用微生物学相关 知识分析解决一般的微生物问题。 3. 使学生建立辩论唯物主义的微生物学观点,培养学生严谨的科学态度和勇敢的创新 精神、良好的逻辑思维以及分析问题解决问题的能力。 4. 通过以小组合作形式完成教学任务,来提高学生交流沟通协调解决问题的能力,并 最大程度发挥每位学生的优势,增强其自信心。 5. 通过课程思政,使学生热爱生命科学研究、具备一定的科研思维以及学术规范意 识。结合微生物实际应用和社会热点问题,增强学生职业道德以及社会责任感

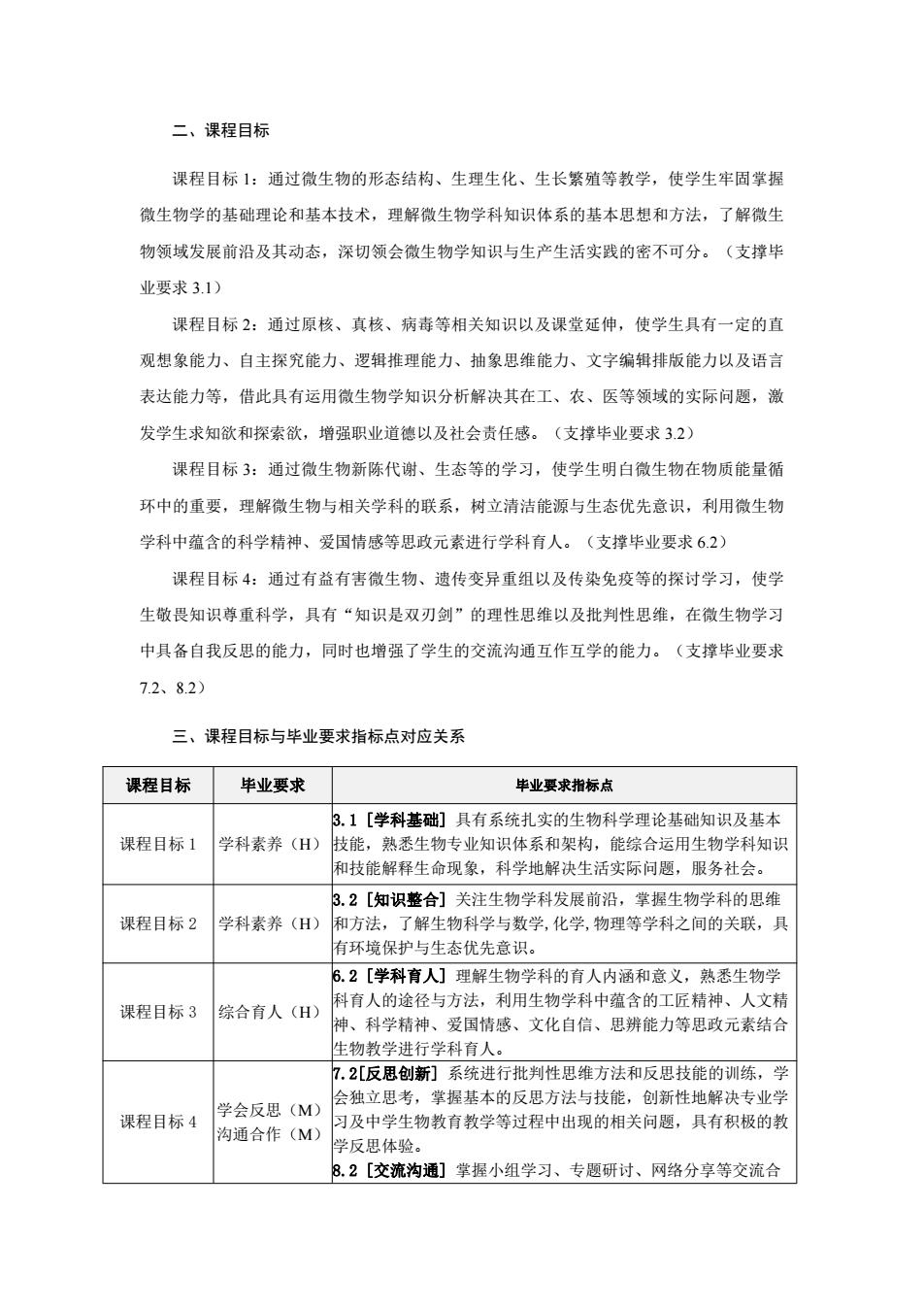

二、课程目标 课程目标1:通过微生物的形态结构、生理生化、生长繁殖等教学,使学生牢固掌握 微生物学的基础理论和基本技术,理解微生物学科知识体系的基本思想和方法,了解微生 物领域发展前沿及其动态,深切领会微生物学知识与生产生活实践的密不可分。(支撑毕 业要求3.1) 课程目标2:通过原核、真核、病毒等相关知识以及课堂延伸,使学生具有一定的直 观想象能力、自主探究能力、逻辑推理能力、抽象思维能力、文字编辑排版能力以及语言 表达能力等,借此具有运用微生物学知识分析解决其在工、农、医等领域的实际问题,激 发学生求知欲和探索欲,增强职业道德以及社会责任感。(支撑毕业要求3.2) 课程目标3:通过微生物新陈代谢、生态等的学习,使学生明白微生物在物质能量循 环中的重要,理解微生物与相关学科的联系,树立清洁能源与生态优先意识,利用微生物 学科中蕴含的科学精神、爱国情感等思政元素进行学科育人。(支撑毕业要求6.2) 课程目标4:通过有益有害微生物、遗传变异重组以及传染免疫等的探讨学习,使学 生敬畏知识尊重科学,具有“知识是双刃剑”的理性思维以及批判性思维,在微生物学习 中具备自我反思的能力,同时也增强了学生的交流沟通互作互学的能力。(支撑毕业要求 7.2、8.2) 三、课程目标与毕业要求指标点对应关系 课程目标 毕业要求 毕业要求指标点 3.1[学科基础]具有系统扎实的生物科学理论基础知识及基本 课程目标1 学科素养(H)技能,熟悉生物专业知识体系和架构,能综合运用生物学科知识 和技能解释生命现象,科学地解决生活实际问题,服务社会。 3.2【知识整合】关注生物学科发展前沿,掌握生物学科的思维 课程目标2学科素养(H)和方法,了解生物科学与数学,化学,物理等学科之间的关联,具 有环境保护与生态优先意识。 6.2[学科育人]理解生物学科的育人内涵和意义,熟悉生物学 科育人的途径与方法,利用生物学科中蕴含的工匠精神、人文精 课程目标3综合育人(H) 神、科学精神、爱国情感、文化自信、思辨能力等思政元素结合 生物教学进行学科育人。 7.2[反思创新]系统进行批判性思维方法和反思技能的训练,学 会独立思考,掌握基本的反思方法与技能,创新性地解决专业学 学会反思(M) 课程目标4 习及中学生物教育教学等过程中出现的相关问题,具有积极的教 沟通合作(M) 学反思体验。 8.2[交流沟通]掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合

二、课程目标 课程目标 1:通过微生物的形态结构、生理生化、生长繁殖等教学,使学生牢固掌握 微生物学的基础理论和基本技术,理解微生物学科知识体系的基本思想和方法,了解微生 物领域发展前沿及其动态,深切领会微生物学知识与生产生活实践的密不可分。(支撑毕 业要求 3.1) 课程目标 2:通过原核、真核、病毒等相关知识以及课堂延伸,使学生具有一定的直 观想象能力、自主探究能力、逻辑推理能力、抽象思维能力、文字编辑排版能力以及语言 表达能力等,借此具有运用微生物学知识分析解决其在工、农、医等领域的实际问题,激 发学生求知欲和探索欲,增强职业道德以及社会责任感。(支撑毕业要求 3.2) 课程目标 3:通过微生物新陈代谢、生态等的学习,使学生明白微生物在物质能量循 环中的重要,理解微生物与相关学科的联系,树立清洁能源与生态优先意识,利用微生物 学科中蕴含的科学精神、爱国情感等思政元素进行学科育人。(支撑毕业要求 6.2) 课程目标 4:通过有益有害微生物、遗传变异重组以及传染免疫等的探讨学习,使学 生敬畏知识尊重科学,具有“知识是双刃剑”的理性思维以及批判性思维,在微生物学习 中具备自我反思的能力,同时也增强了学生的交流沟通互作互学的能力。(支撑毕业要求 7.2、8.2) 三、课程目标与毕业要求指标点对应关系 课程目标 毕业要求 毕业要求指标点 课程目标 1 学科素养(H) 3.1 [学科基础] 具有系统扎实的生物科学理论基础知识及基本 技能,熟悉生物专业知识体系和架构,能综合运用生物学科知识 和技能解释生命现象,科学地解决生活实际问题,服务社会。 课程目标 2 学科素养(H) 3.2 [知识整合] 关注生物学科发展前沿,掌握生物学科的思维 和方法,了解生物科学与数学,化学,物理等学科之间的关联,具 有环境保护与生态优先意识。 课程目标 3 综合育人(H) 6.2 [学科育人] 理解生物学科的育人内涵和意义,熟悉生物学 科育人的途径与方法,利用生物学科中蕴含的工匠精神、人文精 神、科学精神、爱国情感、文化自信、思辨能力等思政元素结合 生物教学进行学科育人。 课程目标 4 学会反思(M) 沟通合作(M) 7.2[反思创新] 系统进行批判性思维方法和反思技能的训练,学 会独立思考,掌握基本的反思方法与技能,创新性地解决专业学 习及中学生物教育教学等过程中出现的相关问题,具有积极的教 学反思体验。 8.2 [交流沟通] 掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合

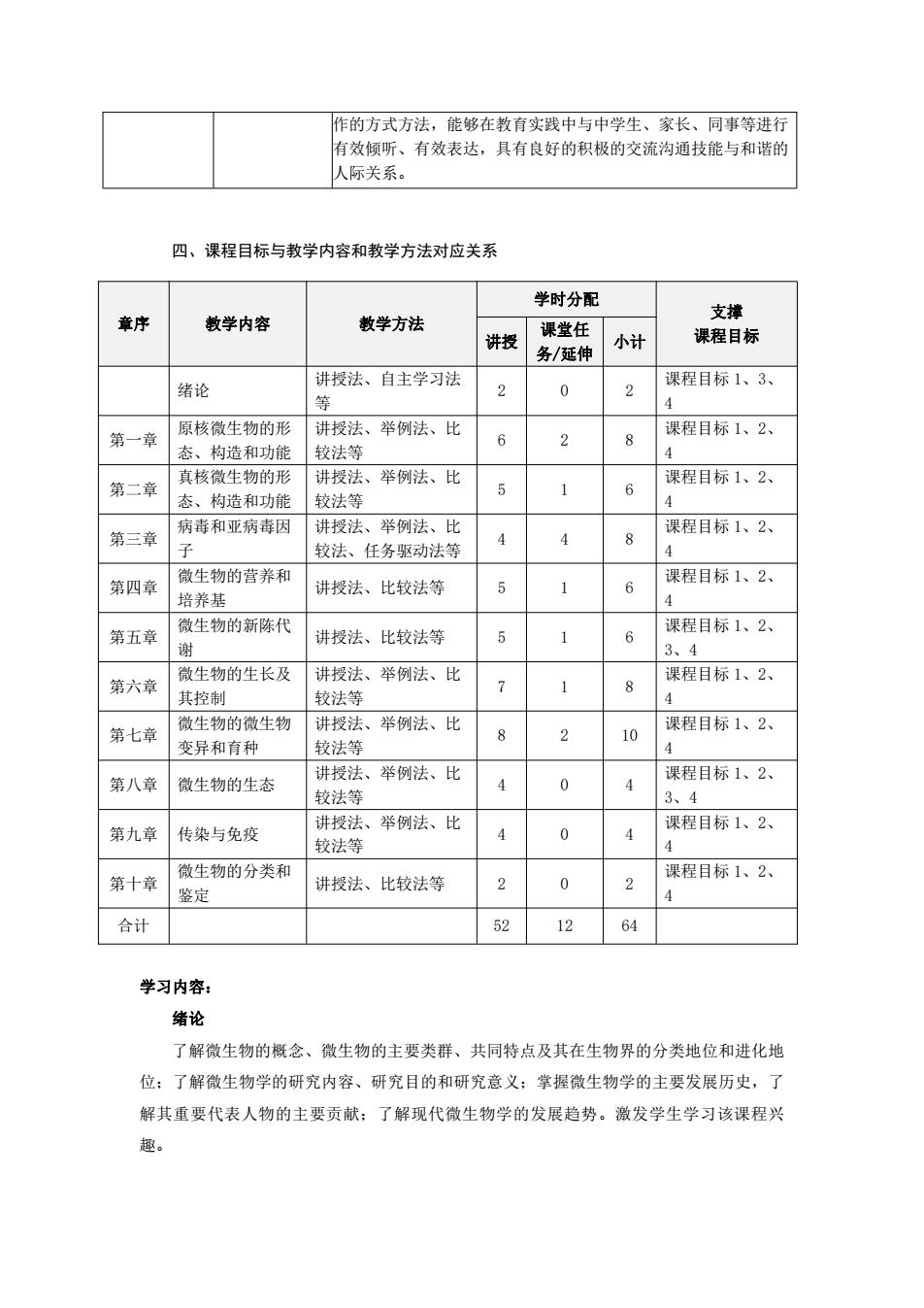

作的方式方法,能够在教育实践中与中学生、家长、同事等进行 有效倾听、有效表达,具有良好的积极的交流沟通技能与和谐的 人际关系。 四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系 学时分配 支撑 教学内容 教学方法 课堂任 课程目标 章序 讲授 小计 务/延伸 讲授法、自主学习法 课程目标1、3、 2 o 2 等 绪论 4 原核微生物的形 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第一章 6 2 态、构造和功能 8 较法等 真核微生物的形 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第二章 5 1 6 态、构造和功能 较法等 病毒和亚病毒因 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第三章 4 8 子 较法、任务驱动法等 4 A 微生物的营养和 课程目标1、2、 第四章 讲授法、比较法等 5 1 6 培养基 4 微生物的新陈代 课程目标1、2、 第五章 讲授法、比较法等 5 1 6 谢 3、4 微生物的生长及 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第六章 7 1 8 其控制 较法等 微生物的微生物 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第七章 2 10 变异和育种 8 较法等 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第八章 微生物的生态 4 o 4 较法等 3、4 讲授法、举例法、比 课程目标1、2、 第九章 传染与免疫 4 4 较法等 4 微生物的分类和 课程目标1、2、 第十章 讲授法、比较法等 2 鉴定 2 M 合计 52 12 64 学习内容: 绪论 了解微生物的概念、微生物的主要类群、共同特点及其在生物界的分类地位和进化地 位:了解微生物学的研究内容、研究目的和研究意义:掌握微生物学的主要发展历史,了 解其重要代表人物的主要贡献:了解现代微生物学的发展趋势。激发学生学习该课程兴 趣

作的方式方法,能够在教育实践中与中学生、家长、同事等进行 有效倾听、有效表达,具有良好的积极的交流沟通技能与和谐的 人际关系。 四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系 章序 教学内容 教学方法 学时分配 支撑 讲授 课堂任 课程目标 务/延伸 小计 绪论 讲授法、自主学习法 等 2 0 2 课程目标 1、3、 4 第一章 原核微生物的形 态、构造和功能 讲授法、举例法、比 较法等 6 2 8 课程目标 1、2、 4 第二章 真核微生物的形 态、构造和功能 讲授法、举例法、比 较法等 5 1 6 课程目标 1、2、 4 第三章 病毒和亚病毒因 子 讲授法、举例法、比 较法、任务驱动法等 4 4 8 课程目标 1、2、 4 第四章 微生物的营养和 培养基 讲授法、比较法等 5 1 6 课程目标 1、2、 4 第五章 微生物的新陈代 谢 讲授法、比较法等 5 1 6 课程目标 1、2、 3、4 第六章 微生物的生长及 其控制 讲授法、举例法、比 较法等 7 1 8 课程目标 1、2、 4 第七章 微生物的微生物 变异和育种 讲授法、举例法、比 较法等 8 2 10 课程目标 1、2、 4 第八章 微生物的生态 讲授法、举例法、比 较法等 4 0 4 课程目标 1、2、 3、4 第九章 传染与免疫 讲授法、举例法、比 较法等 4 0 4 课程目标 1、2、 4 第十章 微生物的分类和 鉴定 讲授法、比较法等 2 0 2 课程目标 1、2、 4 合计 52 12 64 学习内容: 绪论 了解微生物的概念、微生物的主要类群、共同特点及其在生物界的分类地位和进化地 位;了解微生物学的研究内容、研究目的和研究意义;掌握微生物学的主要发展历史,了 解其重要代表人物的主要贡献;了解现代微生物学的发展趋势。激发学生学习该课程兴 趣

重点:微生物包括的类群,微生物的五大共性。微生物学发展的主要阶段、重要代表 人物的主要贡献及研究微生物的意义等。 难点:微生物学发展重要代表人物的主要贡献。研究微生物的重要意义等。 第一章原核生物的形态、构造和功能 学习和掌握细菌细胞的一般形态、大小;了解常见的致病细菌和工业菌种的形态、大 小;学习和掌握原核生物细胞细胞壁的化学组成、结构特点。了解革兰氏染色的基本过 程、染色原理和实际应用。掌握革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌在化学组成和结构上的 区别。 重点:原核生物的结构和功能。革兰氏阳性细菌(G+)细胞壁的结构、组成和功能。 革兰氏阴性细菌(G)细胞壁的结构、组成和功能。革兰氏染色的机理和步骤等。 难点:细菌的革兰氏染色。革兰氏阳性细菌(G+)和革兰氏阴性细菌(G)细胞壁的结 构、组成和功能等。 第二章真核生物的形态、构造和功能 了解真核生物细胞与原核生物细胞的区别,酵母菌及霉菌的分布及与人类的关系:学 习和掌握丝状真菌和酵母菌的一般形态大小、细胞结构、繁殖方式和培养特征。掌握真菌 各种无性孢子和有性孢子的形成过程。 重点:原核生物和真核生物的主要区别。真菌的繁殖方式和生活史以及真菌的菌落特 征等。 难点:真菌的繁殖方式和生活史以及真菌的菌落特征。霉菌的无性和有性孢子等。 第三章病毒和亚病毒因子 了解病毒的描述、特点、大小、形态构造以及病毒的增殖方式、过程和特点。掌握温 和噬菌体和烈性噬菌体的侵染循环。了解类病毒、拟病毒和肮病毒等亚病毒的主要特点。 重点:病毒的化学组成。病毒的结构和对称形式。病毒的增殖方式。烈性病毒繁殖的 主要过程。温和噬菌体和溶源性,烈性噬菌体和一步生长曲线、噬菌体效价的测定等。 难点:烈性病毒繁殖的主要过程。温和噬菌体和溶源性,烈性噬菌体和一步生长曲线 等。 第四章薇生物的营养和培养基 了解微生物生长所需六大营养要素及它们的生理功能;掌握微生物营养类型划分依据 和划分类型;了解培养基的概念,掌握培养基设计和配制的原则方法。掌握物质进出微生 物细胞的方式和培养基的种类及应用。 重点:微生物的营养类型。培养基的种类和应用等。 难点:微生物的营养类型。培养基的种类和应用等。 第五章微生物的新陈代谢

重点:微生物包括的类群,微生物的五大共性。微生物学发展的主要阶段、重要代表 人物的主要贡献及研究微生物的意义等。 难点:微生物学发展重要代表人物的主要贡献。研究微生物的重要意义等。 第一章 原核生物的形态、构造和功能 学习和掌握细菌细胞的一般形态、大小;了解常见的致病细菌和工业菌种的形态、大 小;学习和掌握原核生物细胞细胞壁的化学组成、结构特点。了解革兰氏染色的基本过 程、染色原理和实际应用。掌握革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌在化学组成和结构上的 区别。 重点:原核生物的结构和功能。革兰氏阳性细菌(G+)细胞壁的结构、组成和功能。 革兰氏阴性细菌(G-)细胞壁的结构、组成和功能。革兰氏染色的机理和步骤等。 难点:细菌的革兰氏染色。革兰氏阳性细菌(G+)和革兰氏阴性细菌(G-)细胞壁的结 构、组成和功能等。 第二章 真核生物的形态、构造和功能 了解真核生物细胞与原核生物细胞的区别,酵母菌及霉菌的分布及与人类的关系;学 习和掌握丝状真菌和酵母菌的一般形态大小、细胞结构、繁殖方式和培养特征。掌握真菌 各种无性孢子和有性孢子的形成过程。 重点:原核生物和真核生物的主要区别。真菌的繁殖方式和生活史以及真菌的菌落特 征等。 难点:真菌的繁殖方式和生活史以及真菌的菌落特征。霉菌的无性和有性孢子等。 第三章 病毒和亚病毒因子 了解病毒的描述、特点、大小、形态构造以及病毒的增殖方式、过程和特点。掌握温 和噬菌体和烈性噬菌体的侵染循环。了解类病毒、拟病毒和朊病毒等亚病毒的主要特点。 重点:病毒的化学组成。病毒的结构和对称形式。病毒的增殖方式。烈性病毒繁殖的 主要过程。温和噬菌体和溶源性,烈性噬菌体和一步生长曲线、噬菌体效价的测定等。 难点:烈性病毒繁殖的主要过程。温和噬菌体和溶源性,烈性噬菌体和一步生长曲线 等。 第四章 微生物的营养和培养基 了解微生物生长所需六大营养要素及它们的生理功能;掌握微生物营养类型划分依据 和划分类型;了解培养基的概念,掌握培养基设计和配制的原则方法。掌握物质进出微生 物细胞的方式和培养基的种类及应用。 重点:微生物的营养类型。培养基的种类和应用等。 难点:微生物的营养类型。培养基的种类和应用等。 第五章 微生物的新陈代谢

了解微生物的能量代谢及微生物特有的合成代谢途径;重点掌握微生物乙醇发酵的基 本原理、过程和方式。了解微生物呼吸的基本类型和特点,了解微生物特有的产能代谢方 式一一无机物氧化;掌握生物固氮和肽聚糖的合成:了解微生物初生代谢和次生代谢的概 念和区别。 重点:底物脱氢的四条途径:EMP、HMP、ED和TCA循环,尤其ED途径是微生物所特 有的。生物氧化的类型:有氧呼吸、无氧呼吸和发酵的比较。发酵的定义和类型及意义。 生物固氮的途径及生化机制。肽聚糖的生物合成过程。自氧微生物二氧化碳的固定等。 难点:微生物分解代谢与合成代谢之间的联系及两用代谢途径。酵母菌酒精发酵与细 菌酒精发酵的比较。同型乳酸发酵和异型乳酸发酵的比较等。 第六章微生物的生长及其控制 了解微生物个体生长和群体生长的概念和区别:学习和掌握微生物生长测量的主要方 法原理;学习和掌握微生物群体生长规律和在实际中的应用。了解影响微生物生长的环境 因素:学习和掌握有害微生物控制的基本原理和方法。 重点:微生物的群体生长规律和典型生长曲线。连续培养及其优缺点,恒化培养与恒 浊培养的比较。影响微生物生长的主要因素。有害微生物的物理和化学控制方法等。 难点:微生物的连续培养及有害微生物的物理和化学控制方法等。 第七章微生物的遗传变异和育种 了解利用微生物作为实验材料的原因,证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验: 了解微生物遗传物质存在的形式和特点:掌握微生物基因突变的规律和分子机理。了解微 生物诱变育种的基本原理和基本过程。掌握原核生物基因重组的主要方式。掌握微生物菌 种衰退、复壮和保藏的基本原理和方法。 重点:证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验。原核生物质粒的定义、特点和分 类。基因突变自发性和不对应性的实验证明。Ames试验。基因突变和诱变育种。原核生物 基因重组的主要方式。转化、转导、结合、普遍转导、局限转导、溶源转变、低频转导、 高频转导。微生物菌种衰退、复壮和保藏的基本原理和方法等。 难点:证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验。基因突变自发性和不对应性的实 验证明。原核生物基因重组的主要方式等。 第八章微生物的生态 了解微生物在自然界中的分布及微生物在自然界物质循环中的作用,还有微生物与环 境保护之间的关系。 重点:微生物与生物环境之间的各种关系等。 难点:氮素循环及活性污泥法治理污水等。 第九章传染与免疫

了解微生物的能量代谢及微生物特有的合成代谢途径;重点掌握微生物乙醇发酵的基 本原理、过程和方式。了解微生物呼吸的基本类型和特点,了解微生物特有的产能代谢方 式——无机物氧化;掌握生物固氮和肽聚糖的合成;了解微生物初生代谢和次生代谢的概 念和区别。 重点:底物脱氢的四条途径:EMP、HMP、ED 和 TCA 循环,尤其 ED 途径是微生物所特 有的。生物氧化的类型:有氧呼吸、无氧呼吸和发酵的比较。发酵的定义和类型及意义。 生物固氮的途径及生化机制。肽聚糖的生物合成过程。自氧微生物二氧化碳的固定等。 难点:微生物分解代谢与合成代谢之间的联系及两用代谢途径。酵母菌酒精发酵与细 菌酒精发酵的比较。同型乳酸发酵和异型乳酸发酵的比较等。 第六章 微生物的生长及其控制 了解微生物个体生长和群体生长的概念和区别;学习和掌握微生物生长测量的主要方 法原理;学习和掌握微生物群体生长规律和在实际中的应用。了解影响微生物生长的环境 因素;学习和掌握有害微生物控制的基本原理和方法。 重点:微生物的群体生长规律和典型生长曲线。连续培养及其优缺点,恒化培养与恒 浊培养的比较。影响微生物生长的主要因素。有害微生物的物理和化学控制方法等。 难点:微生物的连续培养及有害微生物的物理和化学控制方法等。 第七章 微生物的遗传变异和育种 了解利用微生物作为实验材料的原因,证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验; 了解微生物遗传物质存在的形式和特点;掌握微生物基因突变的规律和分子机理。了解微 生物诱变育种的基本原理和基本过程。掌握原核生物基因重组的主要方式。掌握微生物菌 种衰退、复壮和保藏的基本原理和方法。 重点:证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验。原核生物质粒的定义、特点和分 类。基因突变自发性和不对应性的实验证明。Ames 试验。基因突变和诱变育种。原核生物 基因重组的主要方式。转化、转导、结合、普遍转导、局限转导、溶源转变、低频转导、 高频转导。微生物菌种衰退、复壮和保藏的基本原理和方法等。 难点:证明微生物遗传物质是核酸的三个经典实验。基因突变自发性和不对应性的实 验证明。原核生物基因重组的主要方式等。 第八章 微生物的生态 了解微生物在自然界中的分布及微生物在自然界物质循环中的作用,还有微生物与环 境保护之间的关系。 重点:微生物与生物环境之间的各种关系等。 难点:氮素循环及活性污泥法治理污水等。 第九章 传染与免疫