1拒绝给予儿童少年所需要的关心或帮助, 2在大庭广众之下,对儿童少年实施体罚或怒骂等不萌川童少年领面的行 为。 3对儿童少年施加恐吓的行为,如:将对其本人,或是他所喜爱的人或宠物 不利等,使其心生害怕。 4.禁止儿童少年参与正当的社交活动或与他人互动,而使儿童少年处于孤立 的状态。 5鼓励儿童少年参与、使用,或未予禁止参与、使用一些偏差或犯罪行为。 6利用儿童少年,以满足自己的需求或利益。 7拒绝或是忽略儿童少年心理上的需求。 (四)疏忽 所谓疏忽行为系指:「有责任照顾儿童少年者,不论有无故意的动机,本人 或准许他人怠忽执行对于十八岁以下儿童、青少年应尽的职责,使儿童、青少 年的健康或幸福受到伤害或威胁的一种不作为行为。」 所谓疏忽行为包括以下几类: 1.遗弃。 2未提供适当的食物、衣着、住所、安全照顾、医疗照顾及成长所需的教养。 3.利用儿童及少年从事有害健康等危害性活动或欺骗之行为。 4利用身心障碍或特殊形体儿童及少年供人参观。 5.利用儿童及少年行气。 6剥夺或妨碍儿童及少年接受国民教育之机会 7强迫儿童及少年婚嫁。 8拐骗、绑架、买卖、质押儿童及少年,或以儿童及少年为担保之行为 9供应儿童及少年刀械、枪炮、弹药或其它危险物品。 10.利用儿童及少年拍摄或录制暴力或其它有害儿童及少年身心发展之出版 品、图画、录像带、录音带、影片、光盘、磁盘、电子讯号、游戏软件 因特网或其它物品。 11.违反媒体分级办法,对儿童及少年提供或播送有害其身心发展之出版品、 图画、录像带、影片、光盘、电子讯号、因特网或其它物品。 12.带领或诱使儿童及少年进入有碍其身心健康之场所。 13.其它对儿童及少年或利用儿童及少年犯罪或为不正当之行为 (五)目睹父母婚姻暴力行为 在过去,儿童少年目睹父母的婚姻暴力行为通常被归类为精神虐待或疏忽的 6

6 1.拒绝给予儿童少年所需要的关心或帮助。 2.在大庭广众之下,对儿童少年实施体罚或怒骂等不顾儿童少年颜面的行 为。 3.对儿童少年施加恐吓的行为,如:将对其本人,或是他所喜爱的人或宠物 不利等,使其心生害怕。 4.禁止儿童少年参与正当的社交活动或与他人互动,而使儿童少年处于孤立 的状态。 5.鼓励儿童少年参与、使用,或未予禁止参与、使用一些偏差或犯罪行为。 6.利用儿童少年,以满足自己的需求或利益。 7.拒绝或是忽略儿童少年心理上的需求。 (四)疏忽 所谓疏忽行为系指:「有责任照顾儿童少年者,不论有无故意的动机,本人 或准许他人怠忽执行对于十八岁以下儿童、青少年应尽的职责,使儿童、青少 年的健康或幸福受到伤害或威胁的一种不作为行为。」 所谓疏忽行为包括以下几类: 1.遗弃。 2.未提供适当的食物、衣着、住所、安全照顾、医疗照顾及成长所需的教养。 3.利用儿童及少年从事有害健康等危害性活动或欺骗之行为。 4.利用身心障碍或特殊形体儿童及少年供人参观。 5.利用儿童及少年行乞。 6.剥夺或妨碍儿童及少年接受国民教育之机会。 7.强迫儿童及少年婚嫁。 8.拐骗、绑架、买卖、质押儿童及少年,或以儿童及少年为担保之行为。 9.供应儿童及少年刀械、枪炮、弹药或其它危险物品。 10.利用儿童及少年拍摄或录制暴力或其它有害儿童及少年身心发展之出版 品、图画、录像带、录音带、影片、光盘、磁盘、电子讯号、游戏软件、 因特网或其它物品。 11.违反媒体分级办法,对儿童及少年提供或播送有害其身心发展之出版品、 图画、录像带、影片、光盘、电子讯号、因特网或其它物品。 12.带领或诱使儿童及少年进入有碍其身心健康之场所。 13.其它对儿童及少年或利用儿童及少年犯罪或为不正当之行为。 (五)目睹父母婚姻暴力行为 在过去,儿童少年目睹父母的婚姻暴力行为通常被归类为精神虐待或疏忽的

一种类型,而贿若人们愈来愈关注目睹婚烟暴力对千儿童少年的影响,目前在川 童少年受虐研究上,亦将其与其它儿童少年受虐类型分开讨论。通常所谓目睹父 母婚姻暴力行为系指:「有责任照顾儿童少年者,不论有无故意的动机,使十八 岁以下的儿童少年曝露于夫妻冲突、斗股的情境下,而影响其人格发展,或不 利于其心理或情绪发展。」 二、遭受虐待暨目睹婚姻暴力行为对于受虐者的影响 与未受虐待的儿童少年比较起来,受虐经验将会导致受虐儿童少年在心理、 行为、队知,以及在学业能力上的伤害。就像名种童虐待行为类型可可能同时并 存而无法清楚区隔其界限一样,各种类型的儿童少年虐待行为所导致的后果,也 往往会有所重铁。然而特定的虎待类型,也可能会有一些特定或是明显的心理 认知与行为后果。 遭受身体虑待的儿童少年经常会显现出比较多外在的行为问题,包括:不服 从、容易发脾气、攻击同伴或是其它人、人际关系不佳、情绪困扰,以及拙劣的 社交技巧等。遭受身体虐待的儿童少年也经常表现出较差的同情心、比较容易有 物质滥用与偏差行为的倾向,而在学业上的表现往往是比较不理想的。 曹受性电待的儿童少年除经常会显现出出较多心,理问题与讨多的性行为外 遭受性虐待的儿童少年也经常显现出恐惧、创伤后压力疾患、焦虑、沮丧,以及 较低的自我概念。儿童少年遭受精神唐待比较可能产生内在人格特质上的适应不 良现象,而延迟与扭曲儿童的发展与机能,并且产生退缩与攻击的行为。至于最 容易发生的儿童少年受虐类型一疏忽,虽然其对于受虐儿童少年的伤害可能不及 其它受虐经验,也比较不易受到人们的重视,但是长期遭受疏忽的结果仍然会对 受虐儿童少年造成诸多戕害 遭受疏忽经验对于受虐儿童少年的影响,往往与遭受身体虐待的儿童少年类 似,这些受虐者经常会表现出攻击、行为问题,以及较差的社交技巧。而他们也 往往容易出现低智商、认知功能异常、语言障碍、学业中辍,以及学业上的表现 不佳等现象。最后,儿童少年目睹父母亲或主要照顾者的婚烟暴力行为,不但会 引发其情绪与行为方面的问题,也会影响其在学校课业的表现。这些儿童少年可 能会有沮丧、焦虑、身体上的不适、社会疏离与偏见、不听从成人的话及违反法 律、与同侪间的肢体冲突,以及其它各种行为问题。其中,最引人注目的行为问 题又莫过于暴力与自我伤害行为。 个体置身于父母亲的婚姻暴力中,对于各个时期的发展皆有不良的影响。在 婴幼儿时期,由于和母亲有着基本的依附关系的需求,将使其出现体重及饮食的 问题、睡眠的困扰、无预警的大叫等难以照料的状况:而当其进入学龄阶段时, 则可能在情绪与行为、人际关系、认知态度等方面皆出现异于未曝露于婚姻暴力 家庭儿童少年之症状,而且这些症状将持续至青春期及成年期,对于青少年而言

7 一种类型,而随着人们愈来愈关注目睹婚姻暴力对于儿童少年的影响,目前在儿 童少年受虐研究上,亦将其与其它儿童少年受虐类型分开讨论。通常所谓目睹父 母婚姻暴力行为系指:「有责任照顾儿童少年者,不论有无故意的动机,使十八 岁以下的儿童少年曝露于夫妻冲突、斗殴的情境下,而影响其人格发展,或不 利于其心理或情绪发展。」 二、遭受虐待暨目睹婚姻暴力行为对于受虐者的影响 与未受虐待的儿童少年比较起来,受虐经验将会导致受虐儿童少年在心理、 行为、认知,以及在学业能力上的伤害。就像各种儿童虐待行为类型可能同时并 存而无法清楚区隔其界限一样,各种类型的儿童少年虐待行为所导致的后果,也 往往会有所重迭。然而特定的虐待类型,也可能会有一些特定或是明显的心理、 认知与行为后果。 遭受身体虐待的儿童少年经常会显现出比较多外在的行为问题,包括:不服 从、容易发脾气、攻击同伴或是其它人、人际关系不佳、情绪困扰,以及拙劣的 社交技巧等。遭受身体虐待的儿童少年也经常表现出较差的同情心、比较容易有 物质滥用与偏差行为的倾向,而在学业上的表现往往是比较不理想的。 遭受性虐待的儿童少年除经常会显现出比较多心理问题与过多的性行为外, 遭受性虐待的儿童少年也经常显现出恐惧、创伤后压力疾患、焦虑、沮丧,以及 较低的自我概念。儿童少年遭受精神虐待比较可能产生内在人格特质上的适应不 良现象,而延迟与扭曲儿童的发展与机能,并且产生退缩与攻击的行为。至于最 容易发生的儿童少年受虐类型—疏忽,虽然其对于受虐儿童少年的伤害可能不及 其它受虐经验,也比较不易受到人们的重视,但是长期遭受疏忽的结果仍然会对 受虐儿童少年造成诸多戕害。 遭受疏忽经验对于受虐儿童少年的影响,往往与遭受身体虐待的儿童少年类 似,这些受虐者经常会表现出攻击、行为问题,以及较差的社交技巧。而他们也 往往容易出现低智商、认知功能异常、语言障碍、学业中辍,以及学业上的表现 不佳等现象。最后,儿童少年目睹父母亲或主要照顾者的婚姻暴力行为,不但会 引发其情绪与行为方面的问题,也会影响其在学校课业的表现。这些儿童少年可 能会有沮丧、焦虑、身体上的不适、社会疏离与偏见、不听从成人的话及违反法 律、与同侪间的肢体冲突,以及其它各种行为问题。其中,最引人注目的行为问 题又莫过于暴力与自我伤害行为。 个体置身于父母亲的婚姻暴力中,对于各个时期的发展皆有不良的影响。在 婴幼儿时期,由于和母亲有着基本的依附关系的需求,将使其出现体重及饮食的 问题、睡眠的困扰、无预警的大叫等难以照料的状况;而当其进入学龄阶段时, 则可能在情绪与行为、人际关系、认知态度等方面皆出现异于未曝露于婚姻暴力 家庭儿童少年之症状,而且这些症状将持续至青春期及成年期。对于青少年而言

较容易出现违规行为、逃家,在课业上退后或需要特殊教育的协助, 整休而言,在受唐经验对干川童少年的影向上,虽然名种受虚经验皆有其长 期与短期的效应,但在过去,大多数的研究皆仅针对遭受身体虑待或是性店待对 于儿童少年的影响进行探讨。同时,在各种受虐经验对于儿童少年之影响方面, 相较于遭受性虐待之儿童少年,遭受身体虐待、精神虐待、疏忽,以及目睹父母 亲或是主要照顾者的婚姻暴力行为等店待类型对于儿童少年的影响比较接近。因 此,以下将仅分就遭受身体虐待与性虐待对于儿童少年在儿童期与成人期的影响 分述如下表。 表一遭受虐待对于儿童少年的影响 遭受身体虐待对于儿童少年的彩响 时期 儿童少年期 成人期 效应 1.身体与神经上的伤害 1.攻击或暴力行为 )不安全的依附关系 )低自我概念 3避免与他人在目光上的接触 3.社会疏离 4.负面的社会互动 4.有虎待自己子女或配偶的危险 5.过动倾向 性 6.沮丧 7.社会疏离与退缩 8.睡眠困扰 9.智力缺陷 10.攻击行为 11.偏差行为 遭受性虐待对于儿童少年的影响 时期 儿童少年期 成人期 效应 1情绪困扰 1.情绪困扰 2.忧郁与焦虑倾向 2.忧郁与焦虑倾向 3.创伤症候疾患 3.创伤症候疾患 4.行为问题 4.人际关系困扰 5.人际关系困扰 5.认知扭曲 6认知困难与扭曲 6.不快乐的人格特质

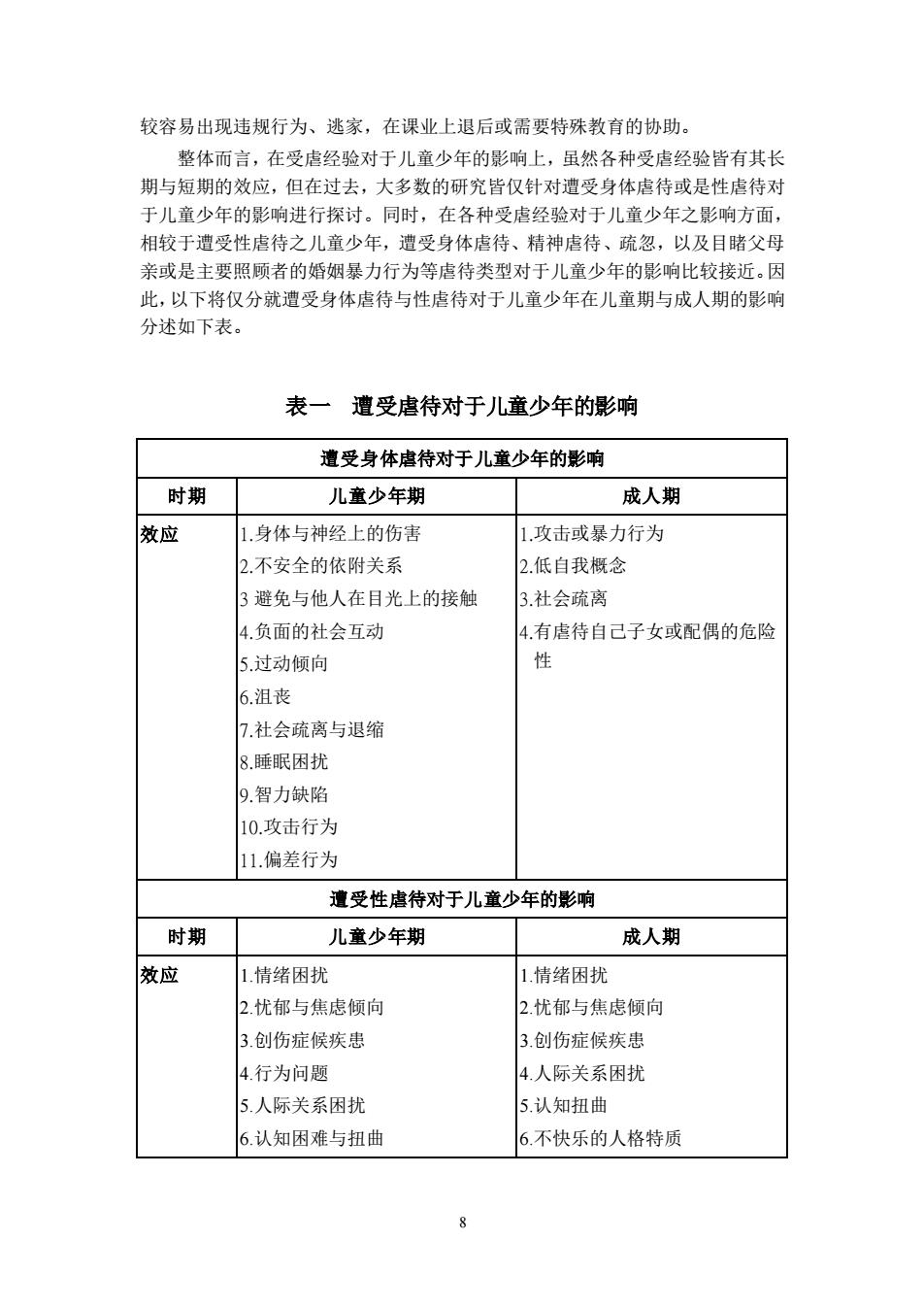

8 较容易出现违规行为、逃家,在课业上退后或需要特殊教育的协助。 整体而言,在受虐经验对于儿童少年的影响上,虽然各种受虐经验皆有其长 期与短期的效应,但在过去,大多数的研究皆仅针对遭受身体虐待或是性虐待对 于儿童少年的影响进行探讨。同时,在各种受虐经验对于儿童少年之影响方面, 相较于遭受性虐待之儿童少年,遭受身体虐待、精神虐待、疏忽,以及目睹父母 亲或是主要照顾者的婚姻暴力行为等虐待类型对于儿童少年的影响比较接近。因 此,以下将仅分就遭受身体虐待与性虐待对于儿童少年在儿童期与成人期的影响 分述如下表。 表一 遭受虐待对于儿童少年的影响 遭受身体虐待对于儿童少年的影响 时期 儿童少年期 成人期 效应 1.身体与神经上的伤害 2.不安全的依附关系 3 避免与他人在目光上的接触 4.负面的社会互动 5.过动倾向 6.沮丧 7.社会疏离与退缩 8.睡眠困扰 9.智力缺陷 10.攻击行为 11.偏差行为 1.攻击或暴力行为 2.低自我概念 3.社会疏离 4.有虐待自己子女或配偶的危险 性 遭受性虐待对于儿童少年的影响 时期 儿童少年期 成人期 效应 1.情绪困扰 2.忧郁与焦虑倾向 3.创伤症候疾患 4.行为问题 5.人际关系困扰 6.认知困难与扭曲 1.情绪困扰 2.忧郁与焦虑倾向 3.创伤症候疾患 4.人际关系困扰 5.认知扭曲 6.不快乐的人格特质

三、儿童少年遭受虐待暨目睹婚姻暴力行为的分析指标 父母具有管教子女的义务与权利,而民法第一O八五条亦规定:「父母得于 必要范围内惩戒其子女」。民法赋予父母惩戒权之目的系在于保护、教养子女, 而非将子女视为父母之财产而得任意加以惩戒,因此需在保护教养的必要范围 内,依照家庭环境:子女的性别、年龄、健康与性格:以及过错的轻重程度等情 况定其程度,如果逾越必要的范围则为过度惩戒,甚至己经构成虐待子女的事实。 故而父母亲对于子女的管教与虐待行为是不一样的,其间的差异如表二所示。事 实上,施唐者与非施唐者之间有许多不同的行为特点,而这些一般都会反应在问 题解决,以及亲职技巧的缺陷上。整体而言,施父母亲有较差的问题解决能力: 在亲子的互动关系上,施虐者比较可能使用无效、以及极端的管教方式,因而形 成一些亲子关系上的问题。相较于非施虐者,施虐者比较少和子女互动与沟通 即使与子女有互动,施虐者也比较会出现强制、严厉,以及前后矛盾的态度,而 且经常使用严格的管教方式,比较不会使用正面而积极的方式来鼓励子女。例如 施虐父母亲经常会对子女使用言语和身体上的攻击行为,而且很少有理由与解 释,对于子女好的行为也几乎没有赞赏与奖励。 虽然受虐经验对于受虐儿童少年的影响迄今仍无一共同的认知,使得目前仍 无一致的受虐儿童少年认定指标,但过去的研究都一致的指出,各种受虐经验不 但皆可能会对受虐儿童少年在心理、行为、认知以及学业表现上造成诸多伤害 长期受虐的结果对其一生的影响更是深远;这些受虐儿童少年在成年之后,不但 容易成为成瘾物质滥用者(例如:烟瘾、酒瘾或毒瘾)、家庭暴力施虐者,也往 往具有忧郁的人格特质,而使其比一般人更容易有自杀的倾向。因此,不论是对 儿童少年或是整体社会而言,儿童少年待与疏忽都是一个非常严重的社会问 题,但由于儿童少年遭受虐待的事件不易为一般人所发觉,使得学校教职员在儿 童少年的保护上便扮演非常重要的角色。学校教职员若是能够了解儿童少年受虐 的征兆,以及儿童少年遭受虐待通报的规定与通报程序,将可发挥其在儿童少年 保护上的功能。 在了解受虐经验对于儿童、少年的影响后,大多数的学校教职员都会想要达 到责任通报制的要求,但是有许多教职员可能会由于不了解儿童少年受席的辨识 指标或缺乏相关的训练,而无法进行适当的通报。事实上,有许多负有通报义务 的专业人员对于儿童少年受虚的指标与征状欠缺足够的知识,也使得其对于在何 种情况下才构成合理怀疑而需将此个案通报相关机构知悉,所知相当有限。因此, 以下本手册列出内政部儿童局提供给实务人员参考的儿童少年常见的一些受 指标(包括:受虐儿童少年身体伤害指标、受虐儿童少年行为指标、父母其它 主要照顾者的行为与特质指标,以及环境指标等)。比较需要注意的是,如果儿 童少年身上偶尔出现以下一、二个指标,往往还不能据以推论其己遭受虐待。因 此,以下所列指标应该合并观察。 9

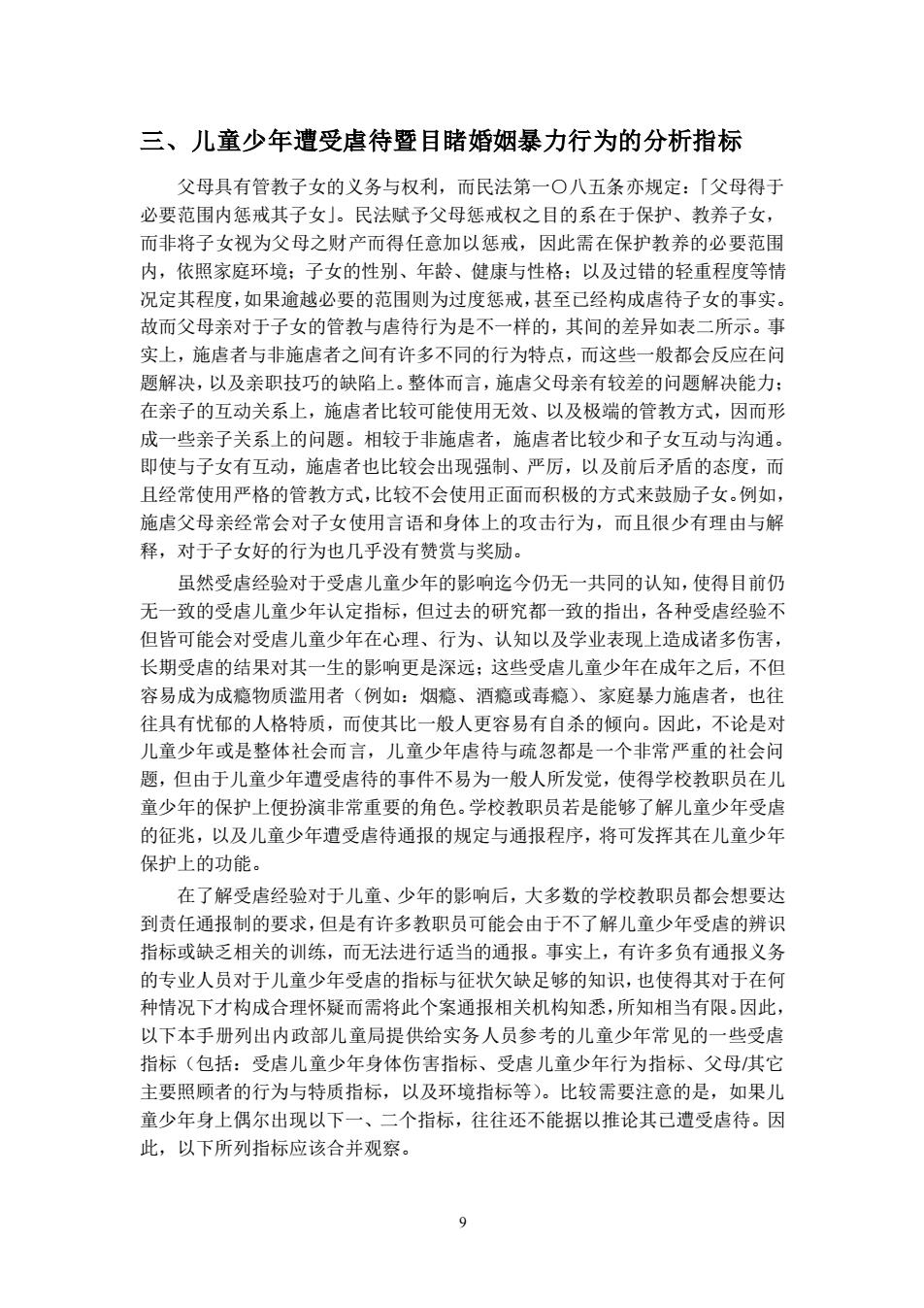

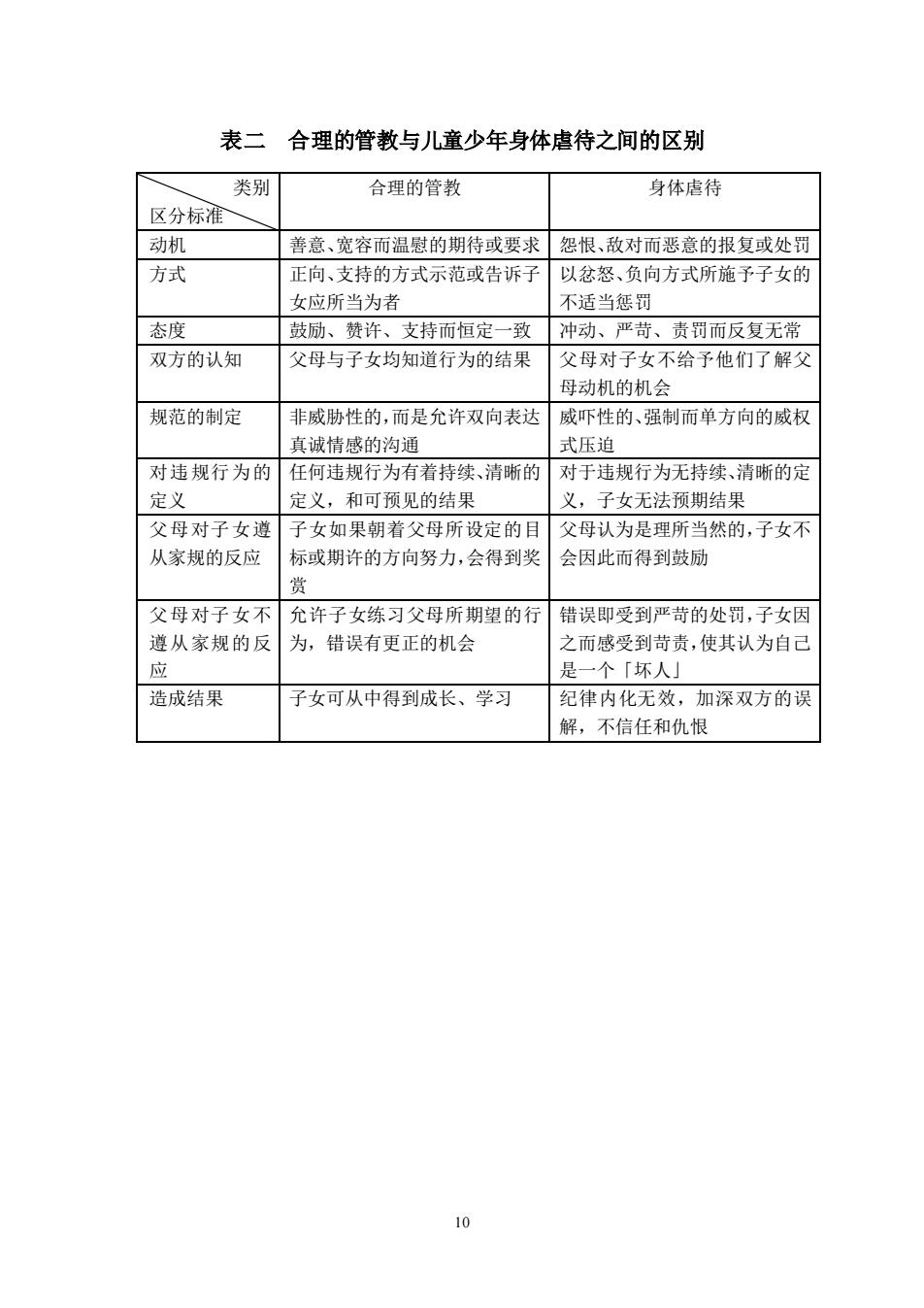

9 三、儿童少年遭受虐待暨目睹婚姻暴力行为的分析指标 父母具有管教子女的义务与权利,而民法第一○八五条亦规定:「父母得于 必要范围内惩戒其子女」。民法赋予父母惩戒权之目的系在于保护、教养子女, 而非将子女视为父母之财产而得任意加以惩戒,因此需在保护教养的必要范围 内,依照家庭环境;子女的性别、年龄、健康与性格;以及过错的轻重程度等情 况定其程度,如果逾越必要的范围则为过度惩戒,甚至已经构成虐待子女的事实。 故而父母亲对于子女的管教与虐待行为是不一样的,其间的差异如表二所示。事 实上,施虐者与非施虐者之间有许多不同的行为特点,而这些一般都会反应在问 题解决,以及亲职技巧的缺陷上。整体而言,施虐父母亲有较差的问题解决能力; 在亲子的互动关系上,施虐者比较可能使用无效、以及极端的管教方式,因而形 成一些亲子关系上的问题。相较于非施虐者,施虐者比较少和子女互动与沟通。 即使与子女有互动,施虐者也比较会出现强制、严厉,以及前后矛盾的态度,而 且经常使用严格的管教方式,比较不会使用正面而积极的方式来鼓励子女。例如, 施虐父母亲经常会对子女使用言语和身体上的攻击行为,而且很少有理由与解 释,对于子女好的行为也几乎没有赞赏与奖励。 虽然受虐经验对于受虐儿童少年的影响迄今仍无一共同的认知,使得目前仍 无一致的受虐儿童少年认定指标,但过去的研究都一致的指出,各种受虐经验不 但皆可能会对受虐儿童少年在心理、行为、认知以及学业表现上造成诸多伤害, 长期受虐的结果对其一生的影响更是深远;这些受虐儿童少年在成年之后,不但 容易成为成瘾物质滥用者(例如:烟瘾、酒瘾或毒瘾)、家庭暴力施虐者,也往 往具有忧郁的人格特质,而使其比一般人更容易有自杀的倾向。因此,不论是对 儿童少年或是整体社会而言,儿童少年虐待与疏忽都是一个非常严重的社会问 题,但由于儿童少年遭受虐待的事件不易为一般人所发觉,使得学校教职员在儿 童少年的保护上便扮演非常重要的角色。学校教职员若是能够了解儿童少年受虐 的征兆,以及儿童少年遭受虐待通报的规定与通报程序,将可发挥其在儿童少年 保护上的功能。 在了解受虐经验对于儿童、少年的影响后,大多数的学校教职员都会想要达 到责任通报制的要求,但是有许多教职员可能会由于不了解儿童少年受虐的辨识 指标或缺乏相关的训练,而无法进行适当的通报。事实上,有许多负有通报义务 的专业人员对于儿童少年受虐的指标与征状欠缺足够的知识,也使得其对于在何 种情况下才构成合理怀疑而需将此个案通报相关机构知悉,所知相当有限。因此, 以下本手册列出内政部儿童局提供给实务人员参考的儿童少年常见的一些受虐 指标(包括:受虐儿童少年身体伤害指标、受虐儿童少年行为指标、父母/其它 主要照顾者的行为与特质指标,以及环境指标等)。比较需要注意的是,如果儿 童少年身上偶尔出现以下一、二个指标,往往还不能据以推论其已遭受虐待。因 此,以下所列指标应该合并观察

表二 合理的管教与儿童少年身体虐待之间的区别 类别 合理的管教 身体虐待 区分标准 动机 善意、宽容而温慰的期待或要求怨恨、敌对而恶意的报复或处罚 方式 正向、支持的方式示范或告诉子 以忿怒、负向方式所施予子女的 女应所当为者 不活当惩罚 态度 鼓励、赞许、支持而恒定一致冲动、严苛、责罚而反复无常 双方的认知 父母与子女均知道行为的结果 父母对子女不给予他们了解父 母动机的机会 规范的制定 非威胁性的,而是允许双向表达 威吓性的、强制而单方向的威权 真诚情感的沟通 式压迫 对违规行为的 任何违规行为有着持续、清晰的 对于违规行为无持续、清晰的定 定义 定义,和可预见的结果 义,子女无法预期结果 父母对子女遵 子女如果朝着父母所设定的目 父母认为是理所当然的,子女不 从家规的反应 标或期许的方向努力,会得到奖 会因出而得到鼓励 父母对子女不 允许子女练习父母所期望的行 错误即受到严苛的处罚,子女因 遵从家规的反 为,错误有更正的机会 之而成受到苛责,使其认为自己 应 是一个「坏人」 造成结果 子女可从中得到成长、学习 纪律内化无效,加深双方的误 解,不信任和仇恨

10 表二 合理的管教与儿童少年身体虐待之间的区别 类别 区分标准 合理的管教 身体虐待 动机 善意、宽容而温慰的期待或要求 怨恨、敌对而恶意的报复或处罚 方式 正向、支持的方式示范或告诉子 女应所当为者 以忿怒、负向方式所施予子女的 不适当惩罚 态度 鼓励、赞许、支持而恒定一致 冲动、严苛、责罚而反复无常 双方的认知 父母与子女均知道行为的结果 父母对子女不给予他们了解父 母动机的机会 规范的制定 非威胁性的,而是允许双向表达 真诚情感的沟通 威吓性的、强制而单方向的威权 式压迫 对违规行为的 定义 任何违规行为有着持续、清晰的 定义,和可预见的结果 对于违规行为无持续、清晰的定 义,子女无法预期结果 父母对子女遵 从家规的反应 子女如果朝着父母所设定的目 标或期许的方向努力,会得到奖 赏 父母认为是理所当然的,子女不 会因此而得到鼓励 父母对子女不 遵从家规的反 应 允许子女练习父母所期望的行 为,错误有更正的机会 错误即受到严苛的处罚,子女因 之而感受到苛责,使其认为自己 是一个「坏人」 造成结果 子女可从中得到成长、学习 纪律内化无效,加深双方的误 解,不信任和仇恨