1】【调首的激活和逐新增强所浩成的K+外向流,是导致睾房结细胞复极的原因。L,汤道在隙复极达.40mV时便开始逐新失活,K+外流 因此渐渐减少,导致膜内正电荷逐渐增加而形成4期除极。目前认为,由于,通道的时间依从性逐渐失活所造成的K+外流进行性衰减,是窦房 结细跑4期自动除极的最重要的离子基础(图49)。 人 L 0! 图4-9窦房结动作电位和起搏电位的离子机制 A.跨膜电位B,越膜电位C.孢浆Ca2*浓度表示动作电位升支由 构成,起搏电位由,和l及1nc构成 (21是一种进行性增强的内向离子(住要为Na+)流,在浦肯野细胞起捕活动中,【起着极重要的作用,而k衰减的作用很小。与此怡 相反,爽房结细抱4期虽也可记录到,但它对起搏活动所起的作用不如k袁减。实验证明,用C2+选择性阻新1后,窦房结自发放频率仅轻度 减少:对家免突房结细胞4期净内向电流 总值而言,1衰减与1两者所起作用的比例为6:1 【通道的最大激活电位为-100mV左右,而正常情况下窦房结细胞的最大复极电位为-0mV,在这种电位水平下,1酒道的激活十分缓慢 这可能是1在卖房结期除极过程中所起作用不大的原因。若卖房结细胞发生超级化时,1则可能成为起搏电流中的主要成分 (3)此外,房结细4期中还存在一种非特异性的缓内向电流。在膜除极达-60mV时被激活,可见,它在自动除极过程的后1/3蝴间才 起作用。这种缓慢内向电流可能是生电性Na.Ca2+交换的结果(Na.Ca2+交换时,心肌细胞排出一个Ca2+,摄入3个Na,出/入细胞正电荷之 比为2:3,形成内向电流), 心肌细抱的类型除了按照功能和电生理特性将心肌细胞分为工作细胞和自律细胞之外,还可以根据其生物活动的特征,特别是动作电位0 期除极的速度,将心肌细胞分为快反应细泡和慢反应细跑,其动作电位相应称为快反应电位和慢反应电位:然后再结合其自律性,可将心肌细 跑分为以下四种类型: 快反应非自律细胞:包括心房肌细胞和心室肌细胞: 快反应自律细胞:浦肯野自律细胞: 慢反应自律细胞:窦房结自律细胞,以及房结区和结希区的自律细胞: 慢反应非自律细胞:结区细抱。 心肌细胞的跨膜离子流由多种离子通过细胞膜上的特异性或非特异性离子通道以及经离子交换转运形成的跨膜离子运动,是心肌细胞跨膜 电位形成的基础。心肌细胞跨膜离子流的种类众多,性质很复杂,近年又取得许多进展。由于在实验研究中对这些离子通道的命名和认识比较 混乱,甚至前后矛后,故将目前比较情定的主要几种离子流和通道的名称,存在的部位和作用归纳介绍如下: 1。内向离子流 ()【:称为快速N流,存在于快反应细跑,是引起快反应细胞0期除极的内向电流(称第一内向电流)的离子基础 (2)【:称为缓慢内向电流,也称第二内向电流,过去认为它是一种由慢通道控制的缓慢C2*流,故标志为,其功能是构成快反应细 胞的平台期和慢反应细胞的除极期。新近的研究结果在很大程度上修正了对1©的认识。目前认为,第二内向电流并不是单一的Ca2流,而是由 特性各异的三个组分所构成:第一组分称Ica.了,二、三组分别称1s1和Ica.5。其中@1c1是一种快速C2*流,其通道激活和失活的速度远比 往所认为的要快得多,它酷合于快反应细跑、:内流的最后部分,共同形成动作电位升支的上段,而对平台期的作用很小。它是慢反应细图除 极的离子基础。对工作细胞而言,肌浆网C2+再生性释放帅细胞外C2+进入胞求触发的,既然1ca的激活十分迅速,那么C2+释放的触发有及 兴奋·收缩棋联的启动速度都比以往认为的要快得多;②第三组分1cs,是一种较ca微弱而缓慢的Ca+流,主要作用是维持快反应细胞平台

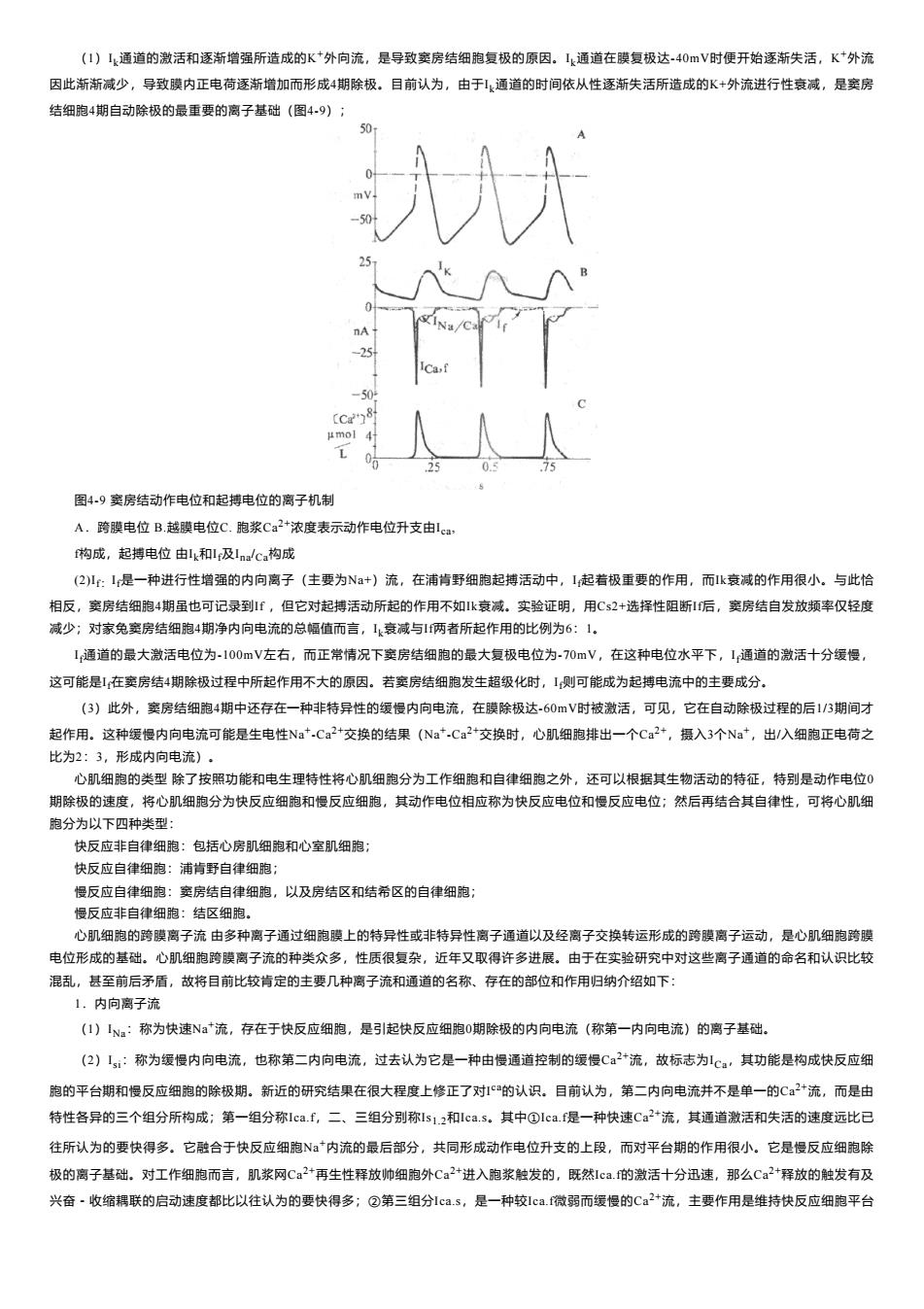

(1)Ik通道的激活和逐渐增强所造成的K +外向流,是导致窦房结细胞复极的原因。Ik通道在膜复极达-40mV时便开始逐渐失活,K +外流 因此渐渐减少,导致膜内正电荷逐渐增加而形成4期除极。目前认为,由于Ik通道的时间依从性逐渐失活所造成的K+外流进行性衰减,是窦房 结细胞4期自动除极的最重要的离子基础(图4-9); 图4-9 窦房结动作电位和起搏电位的离子机制 A.跨膜电位 B.越膜电位C. 胞浆Ca 2+浓度表示动作电位升支由Ica , f构成,起搏电位 由Ik和I f及Ina /Ca构成 (2)I f:I f是一种进行性增强的内向离子(主要为Na+)流,在浦肯野细胞起搏活动中,I f起着极重要的作用,而Ik衰减的作用很小。与此恰 相反,窦房结细胞4期虽也可记录到If ,但它对起搏活动所起的作用不如Ik衰减。实验证明,用Cs2+选择性阻断If后,窦房结自发放频率仅轻度 减少;对家兔窦房结细胞4期净内向电流的总幅值而言,Ik衰减与If两者所起作用的比例为6:1。 I f通道的最大激活电位为-100mV左右,而正常情况下窦房结细胞的最大复极电位为-70mV,在这种电位水平下,I f通道的激活十分缓慢, 这可能是I f在窦房结4期除极过程中所起作用不大的原因。若窦房结细胞发生超级化时,I f则可能成为起搏电流中的主要成分。 (3)此外,窦房结细胞4期中还存在一种非特异性的缓慢内向电流,在膜除极达-60mV时被激活,可见,它在自动除极过程的后1/3期间才 起作用。这种缓慢内向电流可能是生电性Na+ -Ca 2+交换的结果(Na+ -Ca 2+交换时,心肌细胞排出一个Ca 2+,摄入3个Na+,出/入细胞正电荷之 比为2:3,形成内向电流)。 心肌细胞的类型 除了按照功能和电生理特性将心肌细胞分为工作细胞和自律细胞之外,还可以根据其生物活动的特征,特别是动作电位0 期除极的速度,将心肌细胞分为快反应细胞和慢反应细胞,其动作电位相应称为快反应电位和慢反应电位;然后再结合其自律性,可将心肌细 胞分为以下四种类型: 快反应非自律细胞:包括心房肌细胞和心室肌细胞; 快反应自律细胞:浦肯野自律细胞; 慢反应自律细胞:窦房结自律细胞,以及房结区和结希区的自律细胞; 慢反应非自律细胞:结区细胞。 心肌细胞的跨膜离子流 由多种离子通过细胞膜上的特异性或非特异性离子通道以及经离子交换转运形成的跨膜离子运动,是心肌细胞跨膜 电位形成的基础。心肌细胞跨膜离子流的种类众多,性质很复杂,近年又取得许多进展。由于在实验研究中对这些离子通道的命名和认识比较 混乱,甚至前后矛盾,故将目前比较肯定的主要几种离子流和通道的名称、存在的部位和作用归纳介绍如下: 1.内向离子流 (1)INa:称为快速Na+流,存在于快反应细胞,是引起快反应细胞0期除极的内向电流(称第一内向电流)的离子基础。 (2)I si:称为缓慢内向电流,也称第二内向电流,过去认为它是一种由慢通道控制的缓慢Ca 2+流,故标志为ICa,其功能是构成快反应细 胞的平台期和慢反应细胞的除极期。新近的研究结果在很大程度上修正了对I ca的认识。目前认为,第二内向电流并不是单一的Ca 2+流,而是由 特性各异的三个组分所构成;第一组分称Ica.f,二、三组分别称Is1.2和Ica.s。其中①Ica.f是一种快速Ca 2+流,其通道激活和失活的速度远比已 往所认为的要快得多。它融合于快反应细胞Na+内流的最后部分,共同形成动作电位升支的上段,而对平台期的作用很小。它是慢反应细胞除 极的离子基础。对工作细胞而言,肌浆网Ca 2+再生性释放帅细胞外Ca 2+进入胞浆触发的,既然Ica.f的激活十分迅速,那么Ca 2+释放的触发有及 兴奋-收缩耦联的启动速度都比以往认为的要快得多;②第三组分Ica.s,是一种较Ica.f微弱而缓慢的Ca 2+流,主要作用是维持快反应细胞平台

期:③s12称第二内向电流第二组分,其离子本质不基清楚,可能是a*-Ca2交换的生电电流,故也称为NCa,在平台期起作用:慢反应自 律细胞4期自动除极晚期也有它的作用, (3):超极化激活的非特异性内向离子流,主要由Na携带,存在于自律细胞4期。1是决定浦肯野快反应自律起螨活动的主要负离子流。 而在窦房结慢反应自律细胞起活动中,其作用不如,袁减, 2.外向离子流 (1):存在于快反应细胞,是决定快反应工作细胞静息电位的离子流,并在复极2期和3期起复极作用 (2)k:这种外向电流主要由K*携带,但也有N2参加,不是单纯的K*流,故又称,在快反应细胞复极期起重要作用,故又称为复极 电浒,因而也决定着浦肯野细包的最大复极电位:【,也存在于慢反应自律细抱,促使膜复极,4期内显进行性衰减,是形成4期除极的主要离了 基础: (3)o:是快反应细1期复极的离子流,离子成分主要为K*,也有Na参与, 3.化学门控高子通道近年相继证实,在心肌细胞膜上,除了电压门控通道外,还存在化学门控离子通道:它们的作用井不在于维持和产 生正常离膜电位(静息电位和动作电位),但对于心肌细胞活动的调节以及异常电活动的电生产有着待别重要的意义。重要的化学门控离子遥 道有以下三种: (()乙酰胆撼控制的K通道(~ACh) :早年曾 为ACh激活的是 近年发现是通过G重白激活开放了 一种与在生物物理学特性利 生理学特性上均不相回的K*通道。 (2)AT依从性K*通道(-ATP) ::ATP的作用并不是分解供能激活此通道。而是维持此通道在正常情况下处于关闭状态。当心肌细胞内 ATP降到临界水平以下时(如心肌缺血时),此种特殊的K通道开故。大量K*外漏以致缺血心肌细胞局部高钾而引起除极,诱发心律失常。硫 识类药物可断此通道】 (3)1N-k一C2+通道:是细胞内Ca2增高时激活的一种非特异性正离子通道,载流离子是Na和K*,形成一过性内向离子流(),实 验表明,在某些情况下,浦肯野细胞在动作电位复极后可产生一种除极电位(廷迟后除极电位),当它达阔电位时就可以诱发另一个新的动作 电位,形成异位搏动。1:就是延迟后除极电位的离子基础。洋地黄中毒,细胞外低K*或低N,以及咖啡因、儿茶酚胺等可引起细胞内Ca2*起 负荷的因素,均可诱发或加强1和延迟后除极电位」 二、心肌的电生理特性 自律 、传导性和 特性 ,心肌的收缩性是指心肌能够在肌 动作电位的发下产生反应的村 减特性。兴奋性、自律性和传导性 ,则是以肌膜的生物电 心肌组织的这些生理特性共同决定着心脏的活动 (一)心肌的兴奋性 所有心肌细胞都貝有兴奋性,即具有在受到剩激时产生兴奋的能力。衡量心肌的兴奋性,同样可以采用刺激的闻值作指标,阔值大表示兴 查性低,候值小表示兴奋性高。 1.决定和影响兴奋性的因素从关于兴奋产生过程的叙述中可知,兴奋的产生包括静息电位去极化到阔电位水平以及N通道(以快反应型 细胞为例)的激活这样两个环节:当这两方面的因素发生变化时,兴奋性将随之发生改变。 (1)静息电位水平:静息电位(在自律细胞,则为最大复极电位)绝对值塔大时,距高阔电位的差距就加大,引起兴奋所需的刺激阀值增 大,表现为兴奋性降低。反之,静息电位绝对值减少时,距阀电位的差距缩小,所需的刺激阀值减少,兴奋性增高, (2)闲电位水平:慑电位水平上移,则和静息电位之间的差距增大,引起兴查所需的刺激试值塔大,兴奋性降低。反之亦然 静息电位水平和(或)阀电位水平的改变,都能够影响兴奋性,但在心脏,以静息电位水平改变为多见的原因。 (3)N通道的性状:上述兴奋的产生时,都是以N通道能够被激活作为前提。事实上,Na通道并不是始终处于这种可被激活的状 态,它可表现为激活、失活和备用三种功能状态:而、通道处于其中那一种状态,则取决于当时的要电位以及有关的时间进程。这就是说, N通道的活动是电压依从性和时间依从性的。当要电位处于正常静息电位水平90mV时,N通道处于备用状态,这种状态下,通道具有 双重特性,一方面,N阳通道是关闭的:另一方面,当膜电位由静息水平去极化到阈电位水平(膜内70mV)时,就可以被激活,N*通道迅速 开放,Na因而得以快速跨膜内流。Na通道激活后就立即迅速失活,此时通道关闭,Na内流迅速终止,Na通道的激活和失活,都是比较快 速的过程:前者在ms内,后者约在几毫秒到10ms内即可完成。处于失活状态的Na通道不仅限制了Na的膜扩散,并且不能被再次激活 只有在膜电位恢复到静息电位水平时,N通道才重新恢复到备用状态,即恢复再兴奋的能力,这个过程称为复活。由上可见,N阳通道是否处 备用状态。是该心肌细胞当时是否且有兴性的前提:而正微静息盟电位水平又是决定N福首能否处于或能否复活到备用状态的关键。N阳十 道的上述特殊性状,可以解程有关心肌细胞兴奋性的一些现象。例如,当膜电位由正常静息水平(90V)去极化到阔电位水平(~70mV)】 时,Na通道被激活,出现动作电位:而如果静息状况下膜电位为50mV左右,即肌膜处于持续低极化状态时,就不能引起N+通道激活,表现 为兴奋性的丧失,至于Na通道上述三种状态的实质以及膜电位是如何影响Na通道性状的问题,目前尚未彻底闹明

期;③Is1.2称第二内向电流第二组分,其离子本质不甚清楚,可能是Na+ -Ca 2+交换的生电电流,故也称为INa .Ca,在平台期起作用;慢反应自 律细胞4期自动除极晚期也有它的作用。 (3)I f:超极化激活的非特异性内向离子流,主要由Na+携带,存在于自律细胞4期。I f是决定浦肯野快反应自律起搏活动的主要负离子流, 而在窦房结慢反应自律细胞起搏活动中,其作用不如Ik衰减。 2.外向离子流 (1)Ikl:存在于快反应细胞,是决定快反应工作细胞静息电位的离子流,并在复极2期和3期起复极作用; (2)Ik:这种外向电流主要由K +携带,但也有Na 2+参加,不是单纯的K +流,故又称Ix,在快反应细胞复极3期起重要作用,故又称为复极 电流,因而也决定着浦肯野细胞的最大复极电位;Ix也存在于慢反应自律细胞,促使膜复极,4期内呈进行性衰减,是形成4期除极的主要离子 基础; (3)I to:是快反应细胞1期复极的离子流,离子成分主要为K +,也有Na+参与。 3.化学门控离子通道 近年相继证实,在心肌细胞膜上,除了电压门控通道外,还存在化学门控离子通道;它们的作用并不在于维持和产 生正常跨膜电位(静息电位和动作电位),但对于心肌细胞活动的调节以及异常电活动的电生产有着特别重要的意义。重要的化学门控离子通 道有以下三种; (1)乙酰胆碱控制的K +通道(Ik -ACh):早年曾认为ACh激活的是Ikl,近年发现是通过G蛋白激活开放了另一种与在生物物理学特性和 生理学特性上均不相同的K +通道。 (2)ATP依从性K +通道(Ik -ATP):ATP的作用并不是分解供能激活此通道,而是维持此通道在正常情况下处于关闭状态。当心肌细胞内 ATP降到临界水平以下时(如心肌缺血时),此种特殊的K +通道开放。大量K +外漏以致缺血心肌细胞局部高钾而引起除极,诱发心律失常。硫 脲类药物可阻断此通道。 (3)INa–k—Ca 2+通道:是细胞内Ca 2+增高时激活的一种非特异性正离子通道,载流离子是Na+和K +,形成一过性内向离子流(I ti)。实 验表明,在某些情况下,浦肯野细胞在动作电位复极后可产生一种除极电位(延迟后除极电位),当它达阈电位时就可以诱发另一个新的动作 电位,形成异位搏动。I ti就是延迟后除极电位的离子基础。洋地黄中毒,细胞外低K +或低Na+,以及咖啡因、儿茶酚胺等可引起细胞内Ca 2+超 负荷的因素,均可诱发或加强I ti和延迟后除极电位。 二、心肌的电生理特性 心肌组织具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性四种生理特性。心肌的收缩性是指心肌能够在肌膜动作电位的触发下产生收缩反应的特 性,它是以收缩蛋白质之间的生物化学和生物物理反应为基础的,是心肌的一种机械特性。兴奋性、自律性和传导性,则是以肌膜的生物电活 动为基础的,故又称为电生理特性。心肌组织的这些生理特性共同决定着心脏的活动。 (一)心肌的兴奋性 所有心肌细胞都具有兴奋性,即具有在受到刺激时产生兴奋的能力。衡量心肌的兴奋性,同样可以采用刺激的阈值作指标,阈值大表示兴 奋性低,阈值小表示兴奋性高。 1.决定和影响兴奋性的因素 从关于兴奋产生过程的叙述中可知,兴奋的产生包括静息电位去极化到阈电位水平以及Na+通道(以快反应型 细胞为例)的激活这样两个环节;当这两方面的因素发生变化时,兴奋性将随之发生改变。 (1)静息电位水平:静息电位(在自律细胞,则为最大复极电位)绝对值增大时,距离阈电位的差距就加大,引起兴奋所需的刺激阈值增 大,表现为兴奋性降低。反之,静息电位绝对值减少时,距阈电位的差距缩小,所需的刺激阈值减少,兴奋性增高。 (2)阈电位水平:阈电位水平上移,则和静息电位之间的差距增大,引起兴奋所需的刺激阈值增大,兴奋性降低。反之亦然。 静息电位水平和(或)阈电位水平的改变,都能够影响兴奋性,但在心脏,以静息电位水平改变为多见的原因。 (3)Na+通道的性状:上述兴奋的产生时,都是以Na+通道能够被激活作为前提。事实上,Na+通道并不是始终处于这种可被激活的状 态,它可表现为激活、失活和备用三种功能状态:而Na+通道处于其中哪一种状态,则取决于当时的膜电位以及有关的时间进程。这就是说, Na+通道的活动是电压依从性和时间依从性的。当膜电位处于正常静息电位水平-90mV时,Na+通道处于备用状态。这种状态下,Na+通道具有 双重特性,一方面,Na+通道是关闭的;另一方面,当膜电位由静息水平去极化到阈电位水平(膜内-70mV)时,就可以被激活,Na+通道迅速 开放,Na+因而得以快速跨膜内流。Na+通道激活后就立即迅速失活,此时通道关闭,Na+内流迅速终止。Na+通道的激活和失活,都是比较快 速的过程;前者在1ms 内,后者约在几毫秒到10ms内即可完成。处于失活状态的Na+通道不仅限制了Na+的跨膜扩散,并且不能被再次激活; 只有在膜电位恢复到静息电位水平时,Na+通道才重新恢复到备用状态,即恢复再兴奋的能力,这个过程称为复活。由上可见,Na+通道是否处 备用状态,是该心肌细胞当时是否具有兴奋性的前提;而正常静息膜电位水平又是决定Na+通道能否处于或能否复活到备用状态的关键。Na+通 道的上述特殊性状,可以解释有关心肌细胞兴奋性的一些现象。例如,当膜电位由正常静息水平(-90mV)去极化到阈电位水平(-70mV) 时,Na+通道被激活,出现动作电位;而如果静息状况下膜电位为-50mV左右,即肌膜处于持续低极化状态时,就不能引起Na+通道激活,表现 为兴奋性的丧失。至于Na+通道上述三种状态的实质以及膜电位是如何影响Na+通道性状的问题,目前尚未彻底阐明

一次兴奋过程中兴奋性的周期性变化心肌细胞每产生一次兴奋,其膜电位将发生一系列有规律的变化,膜通道由备用状态经历激活、失 活和复活等过程,兴奋性也随之发生相应的周期性改变。兴奋性的这种周期性变化,影响着心肌细胞对重复刺数的反应能力,对心肌的收缩反 应和兴奋的产生及传导过程具有重要作用。心室肌细一次兴奋过程中,其兴奋性的变化可分以下几个时期(图410): (1)有效不应明:心肌细电发生一次兴奋后,由动作电位的去极相开始到复极3期膜内电位达到约55mV这一段时期内,如果再受到第 个刺激,则不论刺激有多强。肌膜都不会进一步发生任何程度的去极化:腰内电位由55mv继续恢复到约60mV这一段时间内,如果给予的刺 激有足够的强度,肌膜可发生局部的部分去极化,但并不能引起扩播性兴奋(动作电位)。心肌细孢兴奋后不能立即再产生第二次兴奋的特 性,称为不应性,不应性表现为可逆的、短暂的兴奋性缺失或极度下降。心肌细胞一次兴奋过程中,由0期开始到3期模内电位恢复到60mV这 一段不能再产生动作电位的时期,称为有效不应期。其原因是这段时间内膜电位绝对值太低,N通道完全失活(前一阶段),或刚刚开始复 活(后一阶段),但还远远没有恢复到可以被激活的备用状态的缘故 (2)相对不应朋:从有效不应完毕(膜内电位约.60mV)到复极化基本上完成(约,80mV)的这设期问,为相对不应期。这一时期内 施加给心肌细胞以高于正常阔值的强刺激,可以引起扩播性兴奋。出现相对不应蝴的原因是:此蝴膜电位绝对值高于有效不应期未时的膜电 位,但仍低于静息电位,这时Na通道已逐复 但其开放能力尚未恢复正常:故心肌细跑 兴奋性虽比有效不应期时有所恢复,但仍然低 于正常。引起兴奋所需的刺 值高于正常 而所产生的动作电位(称期前兴奋)0期的幅 速度都化正常为小 兴奇的传导也比较慢。此 外,此期处于前一个动作电位的3期, 尚有K+迅速外流的趋势,因此,在此期内新产生的动作电位,其时程较短(K+外流可使平台期缩短) 不应期也较短。 图410心室肌动作电位蝴间兴奋性的变 与机城结的关 A:动作电位B: 机,横收缩E正R 有效不应期 RRP:相对不应期SNP:超常期 (3)超常期:心肌细跑继续复极,膜内电位由-80mV恢复到90V这一段时期内,由于膜电位已经基本恢复,但其绝对值尚低于静息电 位,与阀电位水平的差距较小,用以引起该细胞发生兴奋所需的刺微阀值比正常要低,表明兴奋性高于正常,故称为超常期。另一方面,此时 N通道基本上恢复到可被激活的正常备用状态,但开放能力仍然没有恢复正常,产生的动力电位的0期去极的幅度和速度,兴奋传导的速度都 仍然低于正常。 最后,复极完毕,膜电位恢复正常静息水平,兴奋性也恢复正常。 3.兴奋过程中,兴奋性周期性变化与收缩活动的关系细胞在发生一次兴奋过程中,兴奋性发生周期性变化,是所有神经和肌组织共同的特 性:但心肌细胞的有效不应期特别长,一直延续到机械反应的舒张期开始之后。因此,只有到舒张早期之后,兴奋性变化进入相对不应期,才 有可能在受到强刺激作用时产生兴查和收缩。从收缩开始到舒张昂期之间,心肌细胞不会产生第二个兴奋和收缩。这个特点使得心肌不会像骨 酪肌那样产生完全强直收缩而始终作收缩和舒张相交智的活动,从而使心脏有血液回心充盆的时期,这样才可能实现其系血功能. 以下实验可以说明心肌组织的这一特点。正常情况下,实房结产生的每一次兴奋传播到心房肌或心室肌的时间,部是在它们前一次兴奋的 不应期终结之后,因此,整个心脏能够按照窦房结的节律而兴奋,但在某些情况下,如果心室在有效不应期之后受到人工的或窦房结之外的病 理性异常异常刺激,则可产生一次前兴奋,引起期前收缩或额外收缩。期前兴奋也有它自己的有效不应期,这样,当紧接在期前兴奋之后的 一次窦房结兴奋传到心室肌时,常常正好落在期前兴奋的有效不应期内,因而不能引起心室兴奋和收缩,形成一次“脱失”,必须等到再下一次 窦房结的兴奋传到心室时才能引起心室收缩。过 次期前收缩之后往往出现一段较长的心宝舒张期,称为代偿性问(图4.11),随 之,才恢复突性节律。 (二)心肌的自动 组织 有外来刺激的条件下,自动地发生节律性兴奋的 待性 ,称为自动节律性,简称自律性。 具有自动节律性的组织或细 组织 细单 时间(每分钟】 内能够自动发生兴奋的次数 即自动兴奋的颜率】 是衡量自动节律性高低的

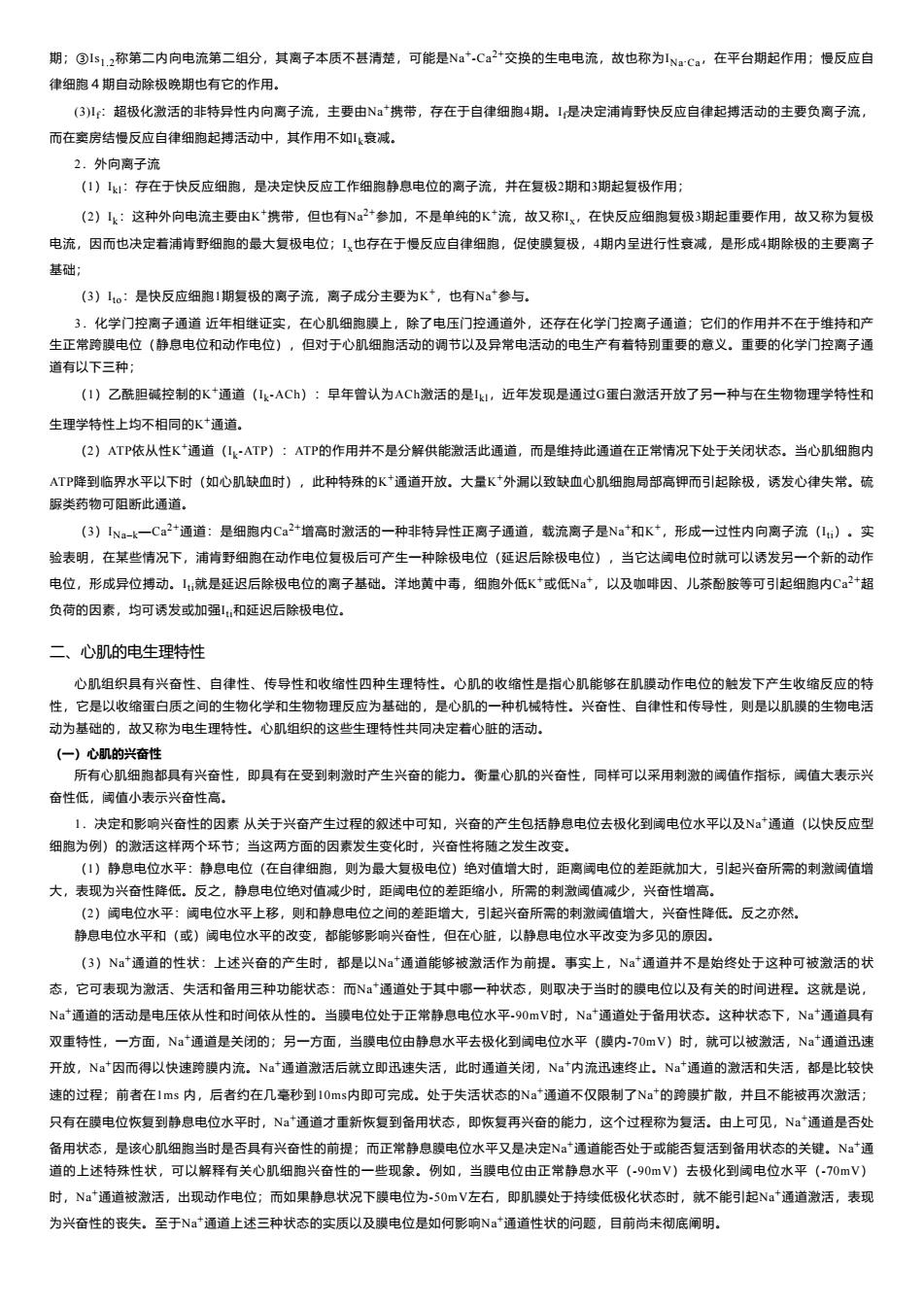

2.一次兴奋过程中兴奋性的周期性变化心肌细胞每产生一次兴奋,其膜电位将发生一系列有规律的变化,膜通道由备用状态经历激活、失 活和复活等过程,兴奋性也随之发生相应的周期性改变。兴奋性的这种周期性变化,影响着心肌细胞对重复刺激的反应能力,对心肌的收缩反 应和兴奋的产生及传导过程具有重要作用。心室肌细胞一次兴奋过程中,其兴奋性的变化可分以下几个时期(图4-10): (1)有效不应期:心肌细胞发生一次兴奋后,由动作电位的去极相开始到复极3期膜内电位达到约-55mV这一段时期内,如果再受到第二 个刺激,则不论刺激有多强,肌膜都不会进一步发生任何程度的去极化;膜内电位由-55mV继续恢复到约-60mV这一段时间内,如果给予的刺 激有足够的强度,肌膜可发生局部的部分去极化,但并不能引起扩播性兴奋(动作电位)。心肌细胞兴奋后不能立即再产生第二次兴奋的特 性,称为不应性,不应性表现为可逆的、短暂的兴奋性缺失或极度下降。心肌细胞一次兴奋过程中,由0期开始到3期膜内电位恢复到-60mV这 一段不能再产生动作电位的时期,称为有效不应期。其原因是这段时间内膜电位绝对值太低,Na+通道完全失活(前一阶段),或刚刚开始复 活(后一阶段),但还远远没有恢复到可以被激活的备用状态的缘故。 (2)相对不应期:从有效不应期完毕(膜内电位约-60mV)到复极化基本上完成(约-80mV)的这段期间,为相对不应期。这一时期内, 施加给心肌细胞以高于正常阈值的强刺激,可以引起扩播性兴奋。出现相对不应期的原因是:此期膜电位绝对值高于有效不应期末时的膜电 位,但仍低于静息电位,这时Na+通道已逐渐复活,但其开放能力尚未恢复正常;故心肌细胞的兴奋性虽比有效不应期时有所恢复,但仍然低 于正常,引起兴奋所需的刺激阈值高于正常,而所产生的动作电位(称期前兴奋)0期的幅度和速度都比正常为小,兴奋的传导也比较慢。此 外,此期处于前一个动作电位的3期,尚有K+迅速外流的趋势,因此,在此期内新产生的动作电位,其时程较短(K+外流可使平台期缩短), 不应期也较短。 图4-10 心室肌动作电位期间兴奋性的变化及其与机械收缩的关系 A:动作电位 B:机械收缩ERP:有效不应期 RRP:相对不应期 SNP:超常期 (3)超常期:心肌细胞继续复极,膜内电位由-80mV恢复到-90mV这一段时期内,由于膜电位已经基本恢复,但其绝对值尚低于静息电 位,与阈电位水平的差距较小,用以引起该细胞发生兴奋所需的刺激阈值比正常要低,表明兴奋性高于正常,故称为超常期。另一方面,此时 Na+通道基本上恢复到可被激活的正常备用状态,但开放能力仍然没有恢复正常,产生的动力电位的0期去极的幅度和速度,兴奋传导的速度都 仍然低于正常。 最后,复极完毕,膜电位恢复正常静息水平,兴奋性也恢复正常。 3.兴奋过程中,兴奋性周期性变化与收缩活动的关系细胞在发生一次兴奋过程中,兴奋性发生周期性变化,是所有神经和肌组织共同的特 性;但心肌细胞的有效不应期特别长,一直延续到机械反应的舒张期开始之后。因此,只有到舒张早期之后,兴奋性变化进入相对不应期,才 有可能在受到强刺激作用时产生兴奋和收缩。从收缩开始到舒张早期之间,心肌细胞不会产生第二个兴奋和收缩。这个特点使得心肌不会像骨 骼肌那样产生完全强直收缩而始终作收缩和舒张相交替的活动,从而使心脏有血液回心充盈的时期,这样才可能实现其泵血功能。 以下实验可以说明心肌组织的这一特点。正常情况下,窦房结产生的每一次兴奋传播到心房肌或心室肌的时间,都是在它们前一次兴奋的 不应期终结之后,因此,整个心脏能够按照窦房结的节律而兴奋。但在某些情况下,如果心室在有效不应期之后受到人工的或窦房结之外的病 理性异常异常刺激,则可产生一次期前兴奋,引起期前收缩或额外收缩。期前兴奋也有它自己的有效不应期,这样,当紧接在期前兴奋之后的 一次窦房结兴奋传到心室肌时,常常正好落在期前兴奋的有效不应期内,因而不能引起心室兴奋和收缩,形成一次“脱失”,必须等到再下一次 窦房结的兴奋传到心室时才能引起心室收缩。这样,在一次期前收缩之后往往出现一段较长的心室舒张期,称为代偿性间歇(图4-11)。随 之,才恢复窦性节律。 (二)心肌的自动节律性 组织、细胞能够在没有外来刺激的条件下,自动地发生节律性兴奋的特性,称为自动节律性,简称自律性。具有自动节律性的组织或细 胞,称自律组织或自律细胞。组织、细胞单位时间(每分钟)内能够自动发生兴奋的次数,即自动兴奋的频率,是衡量自动节律性高低的指 标