肾是维持机体内环境相对稳定的最重要的器宜之一。通过尿的生成和排出,@排除机体的大部分代谢终产物以及进入体内的异物:②调节 细外液量和渗透正③保留体液中的重要电解质如钠、钾、碳酸氢盐以及氣离子等,排出氢离子,维持酸碱平衡。 民的生成包括小球的淀过,肾小管和生合管的重聚收以及它们的分泌三个基本过程 本章主要阐述的尿生成过程及其调节机制,以及输尿管和膀胱的排尿活动 第一节肾的功能解剖和肾血流量 一、肾的功能解剖 功能单位,它与集合管共同完成泌尿功能。 小体包括晋小 小珠是一团 它有两层 血管内皮细孢、基膜和肾小囊脏层】 图8-3) 图81胃单位示意图 入球小动脉运曲小 出球小动时 颗粒细购 开小 图82肾小球、肾小囊穿刺和近球小体示意图方框示近球小

肾是维持机体内环境相对稳定的最重要的器官之一。通过尿的生成和排出,①排除机体的大部分代谢终产物以及进入体内的异物;②调节 细胞外液量和渗透压;③保留体液中的重要电解质如钠、钾、碳酸氢盐以及氯离子等,排出氢离子,维持酸碱平衡。 尿的生成包括肾小球的滤过,肾小管和集合管的重吸收以及它们的分泌三个基本过程。 本章主要阐述肾的尿生成过程及其调节机制,以及输尿管和膀胱的排尿活动。 第一节 肾的功能解剖和肾血流量 一、肾的功能解剖 (一)肾单位和集合管 肾单位是肾的基本功能单位,它与集合管共同完成泌尿功能。人的两侧肾约有170-240万个肾单位,每个肾单位包括肾小体和肾小管部分 (图8-1)。肾小体包括肾小球和肾小囊两部分。肾小球是一团毛细血管网,其峡谷端分别与入球小动脉和出球小动脉相连(图8-2)。肾小球 的包囊称为肾小囊。它有两层上皮细胞,内层(脏层)紧贴在毛细血管壁上,外层(壁层)与肾小管壁相连;两层上皮之间的腔隙称为囊腔, 与肾小管管腔相通。血浆中某些成分通过肾小球毛细血管网向囊腔滤出;滤出时必须通过肾小球毛细血管内皮细胞、基膜和肾小囊脏层上皮细 胞,这三者构成滤过膜(图8-3)。 图8-1 肾单位示意图 图8-2 肾小球、肾小囊穿刺和近球小体示意图方框示近球小体

-肾小燕脏层 毛绸血管内皮 图83滤过膜示意图 小营由近诗小管 髓拌和远球小管三部分组成。 球小管包括近由小管和骑降支相段, 璃料由降支和升支组成:前者包活配 段和远曲 小管远曲小管末端怀集合管相连 支细段:后者是指髓拌升支细段和升支 段(也是远球小管的一部分)远球小管包括升支 集合管不包话在 但在 功能上和远球小管密切相关,它在尿生成过程中,特别是在尿液浓缩过程中起着重要 每一集合管 受多条远内小管运来的液体。 许多集合管又汇入乳头管, 最后形成的尿液经骨盏、 肾盂、 输尿首而进入膀趴 (仁)皮质青单位和近 菌单位 肾单位按其所在部位不同。可分为皮质肾单位和近髓肾单位(髓旁肾单位)两类《图84) 皮质肾单位主要分布于外皮质层和中皮质层。人青的皮质肾单位约占肾单位总数的85%90%, 这类肾单位的肾小球体积较小:入球小动脉 的口径比出球小动脉的相 两者口径之比约为 ,出球小动脉进一步再分为毛细血管后,几乎全部分布于皮质部分的青小管周围。这类肾年 位的髓样甚短,只达外质层有的甚至不到质。 近单 色 二直小血管集合管 内 薄段 不部位的青单位 近蓝单位 质的 占单 15% 这类泻单位的青小球体积蛟大 其的 样甚长 ,可深入至 层 有的 小动脉不仅 升支和集合管。近髓肾 或细而长的0字 位和直小 决 了它们在尿的浓缩与稀释过程 (但)近球小体 近球小体((juxtaglomerular apparatus)由顾粒细胞、系膜(间质)细胞和致密玩三者组成(国8-2)。颗粒细抱是位于入球小动脉的中碳 内的肌上皮样细胞,内含分泌赖拉,分泌颗粒内含肾素。系腰细胞是招入球小动脉和出球小动脉之间的一群细泡,具有吞噬功能。数密斑位于 远曲小管的起始部分,此处的上皮细胞变为主挂状细胞,局部呈现斑纹隆起,称为致密斑,致密斑与入球小动脉和出球小动脉相接触。致密斑 可感受小管液中NaCI含量的变化,并将信息传递至颗粒细胞,调节胃素的释放。 近球小体主要分布在皮质晋单位,因而皮质胃单位含音素较多,而近髓音单位则几乎不含骨素,胃素分布的这种差异,也提示两种胃单位 在功能上有所不同。 (四)肾的神经支配

图8-3 滤过膜示意图 肾小管由近球小管、髓袢和远球小管三部分组成。近球小管包括近由小管和髓袢降支粗段。髓袢由髓袢降支和髓袢升支组成;前者包括髓 袢降支粗段(也是近球小管的组成部分)和降支细段;后者是指髓袢升支细段和升支粗段(也是远球小管的一部分)。远球小管包括髓袢升支 粗段和远曲小管。远曲小管末端怀集合管相连。 集合管不包括在肾单位内,但在功能上和远球小管密切相关,它在尿生成过程中,特别是在尿液浓缩过程中起着重要作用,每一集合管接 受多条远内小管运来的液体。许多集合管又汇入乳头管,最后形成的尿液经肾盏、肾盂、输尿管而进入膀胱,由膀胱排出体外。 (二)皮质肾单位和近髓肾单位 肾单位按其所在部位不同,可分为皮质肾单位和近髓肾单位(髓旁肾单位)两类(图8-4)。 皮质肾单位主要分布于外皮质层和中皮质层。人肾的皮质肾单位约占肾单位总数的85%-90%。这类肾单位的肾小球体积较小;入球小动脉 的口径比出球小动脉的粗,两者口径之比约为2:1。出球小动脉进一步再分为毛细血管后,几乎全部分布于皮质部分的肾小管周围。这类肾单 位的髓袢甚短,只达外髓质层,有的甚至不到髓质。 图8-4 肾单位和肾血管的示意图 处于肾皮质不同部位的肾单位和肾血管的结构显著不同 近髓肾单位分布于靠近髓质的内皮质层,在人肾约占肾单位中的10%-15%。这类肾单位的肾小球体积较大;其髓袢甚长,可深入到内髓质 层,有的甚至到达乳头部。出球小动脉不仅形成缠绕邻近的近曲小管或远曲小管的网状毛细血管,而且还形成细而长的U字形直小血管。直小 血管可深入到髓质,并形成毛细血管网包绕髓袢升支和集合管。近髓肾单位和直小血管的这些解剖特点,决定了它们在尿的浓缩与稀释过程中 起着重要作用。 (三)近球小体 近球小体(juxtaglomerular apparatus)由颗粒细胞、系膜(间质)细胞和致密斑三者组成(图8-2)。颗粒细胞是位于入球小动脉的中膜 内的肌上皮样细胞,内含分泌颗粒,分泌颗粒内含肾素。系膜细胞是指入球小动脉和出球小动脉之间的一群细胞,具有吞噬功能。致密斑位于 远曲小管的起始部分,此处的上皮细胞变为主柱状细胞,局部呈现斑纹隆起,称为致密斑,致密斑与入球小动脉和出球小动脉相接触。致密斑 可感受小管液中NaCI含量的变化,并将信息传递至颗粒细胞,调节肾素的释放。 近球小体主要分布在皮质肾单位,因而皮质肾单位含肾素较多,而近髓肾单位则几乎不含肾素。肾素分布的这种差异,也提示两种肾单位 在功能上有所不同。 (四)肾的神经支配

肾交感神经主要从胸12至厦1,脊髓发出,其纤维经腹腔神经丛支配胃动脉(尤其是入球小动脉和出球小动脉的不滑肌)、肾小管和释放骨 素的颗粒细跑。肾交感神经末稍释放去甲肾上腺素,调节肾血流量、肾小球滤过率、肾小管的重吸收和肾素释放。有人认为,未发现肾有副并 感神经支配,肾的各种感受器可经肾神经传入脊随,并从脊髓投射到中枢的不同部位。 (五)音的血湾件 动脉由主动脉垂直分出,其分支经叶间动脉一号形动脉一小叶间动脉一入球小动脉。每支入球小动脉进入肾小体后,又分支成肾小球 毛细血管网,后者汇集成出球小动脉而离开肾小体,出球小动脉再次分成毛细血管网,裤绕于肾小管和集合管的周国。所以,肾血液供应要经 过两次毛细血管网,然后才汇合成静脉,由小叶间静脉一弓形静脉一→叶间静脉一肾静脉(图84 肾小球毛细血管网介于入球小动脉和出球小动咏之间,而且皮质单位入球小动脉的口径比出球小动脉的粗1倍,因此,肾小球毛细血管内 血压较高,有利于肾小球的涉过作用:小管周围的毛细血管网的血压较低,可促进肾小管的重吸收 二、肾血液循环的特征 的血液应很丰高,正常成人安静时海分有120m血液流过两侧,相当于心输出量的54左右。其中约9%的血液分布在皮 层 6%分布在外配 其余不到%供应内,通常所说的晋备注量主要指晋皮质血流量 肾血流量的调节包括肾血流量的白身节和神经体液洞节。 (一)肾血流量的自身调节 肾血流量的自身调节表现为动脉血正在一定范围内变动时,肾血流量仍然保持相对恒定(国85)。离体肾实验观察到,当肾动脉的灌注压 (相当于体内的平均动球压)由2.7P(20 1g)提高到10.7kP(80mmHg)的过程中,肾血流量将随肾灌注压的升高而成批例地增加:而当濯 注压在10.7.247kP(80.180mmHg)范田内变动时,肾血流量又将随港注压的长高而增加.这种不依赖肾外神经支配使肾血流量在一定的血压变 动范国内能保持不变的现象,表明它只有自身调节。 一般认为,自身调节只涉及肾皮质的血流量。 GFR 2.0 时 1.5 0.5 10.7 平均肾动压(Pa) 图85肾血流量和肾小球滤过率的自身调节 RPF:肾血浆流量GFR:肾小球滤过率 关于自身调节的机制,有人提出肌源学说来解释。此学说认为,当肾灌注压增高时,血管平滑肌因灌注压增加而受到牵张刻激。这使得不 滑肌的累张性加强,血管口径相应地缩小,血流的阻力便相应地增大,保持肾血流量稳定:而当灌注压减小时则发生相反的变化。由于在灌注 压低于10,77Pa(80mmHg)时,平滑肌已达到舒张的极限;而灌注压高于247kPa180mmHg)时,平滑肌又达到收缩的极限。因此,在 10.7kP以80mmHg)以下和24kPa(180mmHg)以上时,肾血流量的自身调节使不能维持,肾血流量将随血压的变化而变化.只有在10.7- 24kP(80-180mmHg)的血压变化范围内,入球小动脉平滑肌才能发挥自身调节作用,保持肾血流量的相对恒定.。如果用茫菜碱、水合氧醛或幕 化钠等药物抑制血管平滑肌的活动,自身调节便告消失。此外,还不能完全排除其它因素如宵内组织液压力、代谢产物等因素在肾血流量自身 调节中的作用。通过置血流量自身调节。使冒小球设守率不会因血压波动而改变,维持晋小球浅过率相对时恒定(图85), 流量的神经体 节使肾血流量与全身的血液酒环节相配合,交感神经活动加时,引起晋血管收,血流量减少。影响 交感神经活动的因素己在心血管反射中作了详述(见第四章) 肾上腺素与去甲肾上腺素都能使肾血管收缩,肾血流量减少。血管升压素和血管紧张素等也能使肾血管收缩:前列像素可使肾血管扩张」 总之,在通常情况下,在一般的血压变化范围内,肾主要依靠自身调节来保持血流量的相对稳定,以维持正常的论尿功能。在紧急情况 下,全身血液将重新分配,通过交感神经及肾上腺素的作用来减少肾血流量,使血液分配到脑心脏等重要器宜,这对维持脑和心脏的血液供 应有重要肩义 第二节肾小球的滤过功能 循环血液经过骨小球毛细血管 中的 和小分子溶质,包括少量分子量较小的血浆蛋白,可以滤入肾小囊的囊腔而形成滤过液。用 微 法是利用显 损纵仪 入肾小体的囊腔中 在与囊腔相接部 立的近球小管内 注入石蝎油防止起滤液进》 液体进行微 了蛋白质含量甚少 ,无 尿素 解等的浓度都与血浆中的非常接近 分 尿酸和 及酸碱度也与血浆的相 由此证明囊内液确是血浆的起

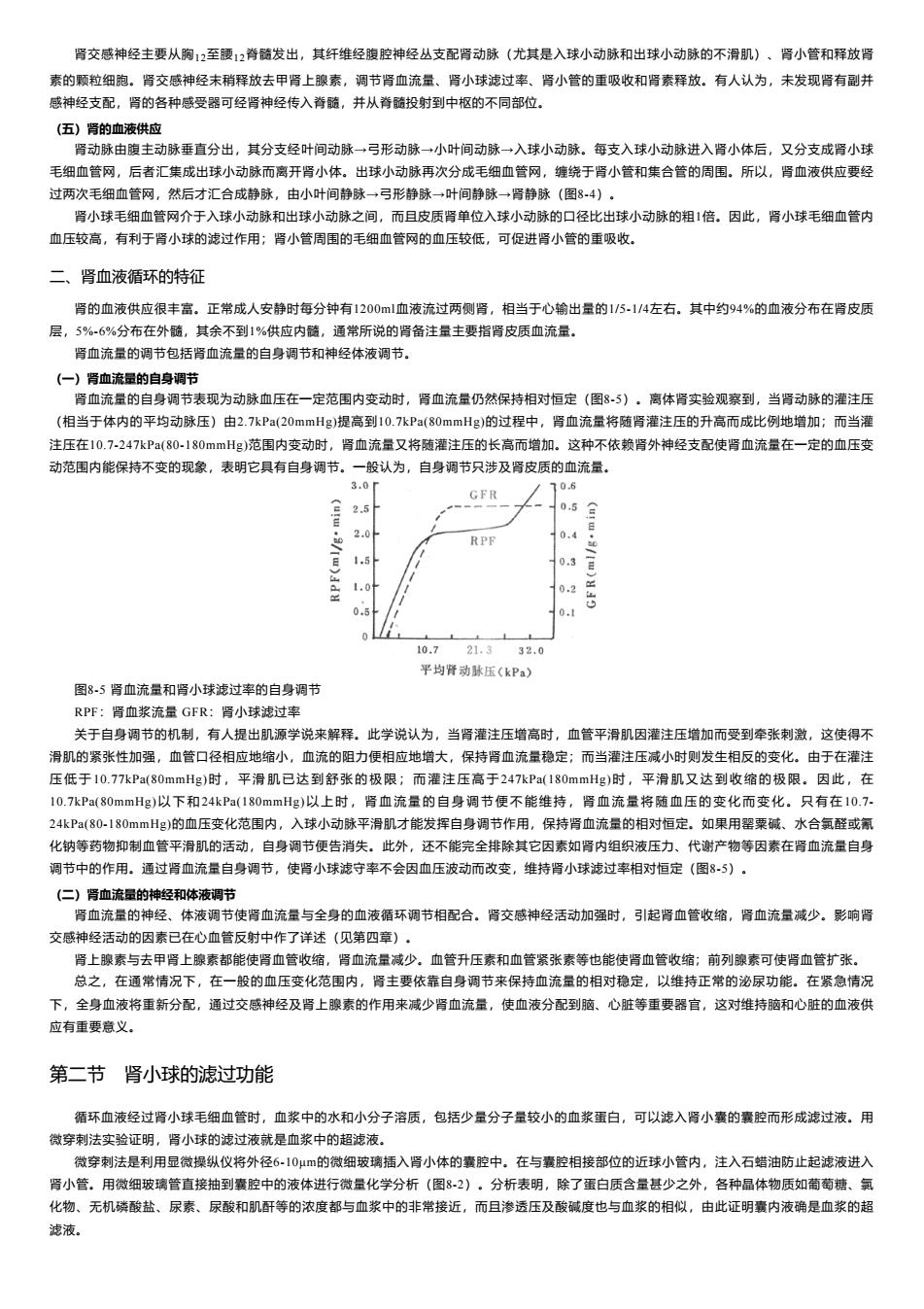

肾交感神经主要从胸12至腰12脊髓发出,其纤维经腹腔神经丛支配肾动脉(尤其是入球小动脉和出球小动脉的不滑肌)、肾小管和释放肾 素的颗粒细胞。肾交感神经末稍释放去甲肾上腺素,调节肾血流量、肾小球滤过率、肾小管的重吸收和肾素释放。有人认为,未发现肾有副并 感神经支配,肾的各种感受器可经肾神经传入脊髓,并从脊髓投射到中枢的不同部位。 (五)肾的血液供应 肾动脉由腹主动脉垂直分出,其分支经叶间动脉→弓形动脉→小叶间动脉→入球小动脉。每支入球小动脉进入肾小体后,又分支成肾小球 毛细血管网,后者汇集成出球小动脉而离开肾小体。出球小动脉再次分成毛细血管网,缠绕于肾小管和集合管的周围。所以,肾血液供应要经 过两次毛细血管网,然后才汇合成静脉,由小叶间静脉→弓形静脉→叶间静脉→肾静脉(图8-4)。 肾小球毛细血管网介于入球小动脉和出球小动脉之间,而且皮质肾单位入球小动脉的口径比出球小动脉的粗1倍。因此,肾小球毛细血管内 血压较高,有利于肾小球的滤过作用;肾小管周围的毛细血管网的血压较低,可促进肾小管的重吸收。 二、肾血液循环的特征 肾的血液供应很丰富。正常成人安静时每分钟有1200ml血液流过两侧肾,相当于心输出量的1/5-1/4左右。其中约94%的血液分布在肾皮质 层,5%-6%分布在外髓,其余不到1%供应内髓,通常所说的肾备注量主要指肾皮质血流量。 肾血流量的调节包括肾血流量的自身调节和神经体液调节。 (一)肾血流量的自身调节 肾血流量的自身调节表现为动脉血压在一定范围内变动时,肾血流量仍然保持相对恒定(图8-5)。离体肾实验观察到,当肾动脉的灌注压 (相当于体内的平均动脉压)由2.7kPa(20mmHg)提高到10.7kPa(80mmHg)的过程中,肾血流量将随肾灌注压的升高而成比例地增加;而当灌 注压在10.7-247kPa(80-180mmHg)范围内变动时,肾血流量又将随灌注压的长高而增加。这种不依赖肾外神经支配使肾血流量在一定的血压变 动范围内能保持不变的现象,表明它具有自身调节。一般认为,自身调节只涉及肾皮质的血流量。 图8-5 肾血流量和肾小球滤过率的自身调节 RPF:肾血浆流量 GFR:肾小球滤过率 关于自身调节的机制,有人提出肌源学说来解释。此学说认为,当肾灌注压增高时,血管平滑肌因灌注压增加而受到牵张刺激,这使得不 滑肌的紧张性加强,血管口径相应地缩小,血流的阻力便相应地增大,保持肾血流量稳定;而当灌注压减小时则发生相反的变化。由于在灌注 压 低 于 10.77kPa(80mmHg) 时 , 平 滑 肌 已 达 到 舒 张 的 极 限 ; 而 灌 注 压 高 于 247kPa(180mmHg) 时 , 平 滑 肌 又 达 到 收 缩 的 极 限 。 因 此 , 在 10.7kPa(80mmHg) 以 下 和 24kPa(180mmHg) 以 上 时 , 肾 血 流 量 的 自 身 调 节 便 不 能 维 持 , 肾 血 流 量 将 随 血 压 的 变 化 而 变 化 。 只 有 在 10.7- 24kPa(80-180mmHg)的血压变化范围内,入球小动脉平滑肌才能发挥自身调节作用,保持肾血流量的相对恒定。如果用罂粟碱、水合氯醛或氰 化钠等药物抑制血管平滑肌的活动,自身调节便告消失。此外,还不能完全排除其它因素如肾内组织液压力、代谢产物等因素在肾血流量自身 调节中的作用。通过肾血流量自身调节,使肾小球滤守率不会因血压波动而改变,维持肾小球滤过率相对恒定(图8-5)。 (二)肾血流量的神经和体液调节 肾血流量的神经、体液调节使肾血流量与全身的血液循环调节相配合。肾交感神经活动加强时,引起肾血管收缩,肾血流量减少。影响肾 交感神经活动的因素已在心血管反射中作了详述(见第四章)。 肾上腺素与去甲肾上腺素都能使肾血管收缩,肾血流量减少。血管升压素和血管紧张素等也能使肾血管收缩;前列腺素可使肾血管扩张。 总之,在通常情况下,在一般的血压变化范围内,肾主要依靠自身调节来保持血流量的相对稳定,以维持正常的泌尿功能。在紧急情况 下,全身血液将重新分配,通过交感神经及肾上腺素的作用来减少肾血流量,使血液分配到脑、心脏等重要器官,这对维持脑和心脏的血液供 应有重要意义。 第二节 肾小球的滤过功能 循环血液经过肾小球毛细血管时,血浆中的水和小分子溶质,包括少量分子量较小的血浆蛋白,可以滤入肾小囊的囊腔而形成滤过液。用 微穿刺法实验证明,肾小球的滤过液就是血浆中的超滤液。 微穿刺法是利用显微操纵仪将外径6-10μm的微细玻璃插入肾小体的囊腔中。在与囊腔相接部位的近球小管内,注入石蜡油防止起滤液进入 肾小管。用微细玻璃管直接抽到囊腔中的液体进行微量化学分析(图8-2)。分析表明,除了蛋白质含量甚少之外,各种晶体物质如葡萄糖、氯 化物、无机磷酸盐、尿素、尿酸和肌酐等的浓度都与血浆中的非常接近,而且渗透压及酸碱度也与血浆的相似,由此证明囊内液确是血浆的超 滤液

单位时间内(每分钟)两肾生成的超花液量称为肾小球滤过率(lomerularfiltration rate,GFR),据测定,体表面积为1.73m的个体,其 肾小球滤过率为123m/m左右。服此计算,两侧肾每一昼夜从肾小球滤出的血家总量将高达180L,此值约为体重的3倍。肾小球滤过率和肾血 浆流量的比例称为滤过分数(ration fraction)).经测算,肾血家流量为66 ml/min,所以滤过分数为:125/660x100=19%.滤过分数表明, 流经肾的血浆约有15有小球小到囊腔中。肾小球过率大小决定于过系数K】(即过的面积及过通透性的状态和有效泛过压。肾 小球过率-KpxPuF,.PUF表示有效波过压。 一、滤过膜及其通透性 人体两侧肾全部肾小球毛细血管总面积估计在1.5m以上,这样大的滤过面积有利于血浆的滤过。在正常情况下,人两肾的全部肾小球过 过面积可以保持稳定。但是在急性肾小球肾炎时 由于肾小球毛 血管管空变窄或完全阻塞,以致有过功能的肾小球数量减少,有效滤过面 积也因而减少,导致肾小球过率降低,结果出现 少尿(每星夜尿量在100500ml之间)以致无尿(每夜尿量不到100ml) 表8-物质的有效半径和肾小球过能力的关家 半径(nm 透过能力(lterability)值为1.0表示该物质可自由滤过,0则表示不能透过 不同物质过肾小球过摸的能力决定于被滤过物质的分子大小及其所带的电荷。表81表示被滤过物质的分子量和有效半径对速过的影 的物质,如葡萄糖(分子量180)的有效半径为0.36n m,它可以被完全沈过.有效半径大于3.6nm的大分子 物质,如血浆白蛋白(分子量约690)则几平完全不能过.有效半径介于萄葡糖和白蛋白之间的各种物质,随着有效半径的增加,它们被 ,滤过澳上存在着大小不同的孔道,小分子物压很容易通过各种大小的孔道,而有效半 经较大的物压只能江 较大的道。用不同有效半径的中性右旋糖哥分子进行实验。也清书 说明了被涉过物质的大小对涉过的影响。有效半径小于1.8m的中性 右旋铺酐能白由通过滤过膜,有效半径大于3.6m的右旋塘研就完全不能通过,有效半径在1.8,3.6m的右旋糖酐,其涉过量与有效半径成反 比,即随着有效 速过量就不断减少 图8.61 1.0 0.8 负电背 中性 正电荷 0.2 0 1.822 26 3034 38 2 图86不同的有效半径和带不同电荷对右旋糖 滤过能力的作用餐半径(an 滤过能力的值为10,表示自由速过0则不能过过 滤过膜的通性还决定 被迪 被滤过物质所带的电荷。用带不同电荷的右旋糖酐进行实验观察到,即使有效半径相同,带正电荷的右旋德酐较易 右旋研则较难通过(图8 ,由于其带负电荷 于通过速过 的 性可由滤过膜合 点来说明 图 0内层是 管的内 皮细胞有」 许多直径5 它可防止止 分离的是膜 待殊染色证明有 形网子 微纤到 网孔的大 小不同 洛质何者可 滤 ,上有 舞的上 nm的孔 蛋白,限制它们的滤过。肾在病理情 减少或消失,就会导致带负电荷的血浆蛋白 怎过量比正常时明 从而出规蛋目 二、有效滤过压

单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液量称为肾小球滤过率(glomerularfiltration rate,GFR)。据测定,体表面积为1.73m 2的个体,其 肾小球滤过率为125ml/min左右。照此计算,两侧肾每一昼夜从肾小球滤出的血浆总量将高达180L。此值约为体重的3倍。肾小球滤过率和肾血 浆流量的比例称为滤过分数(filtration fraction)。经测算,肾血浆流量为66ml/min,所以滤过分数为:125/660×100=19%。滤过分数表明, 流经肾的血浆约有1/5幔有小球小茁到囊腔中。肾小球滤过率大小决定于滤过系数(Kf)(即滤过膜的面积及其通透性的状态)和有效滤过压。肾 小球滤过率=Kf×PUF ,PUF表示有效滤过压。 一、滤过膜及其通透性 人体两侧肾全部肾小球毛细血管总面积估计在1.5m 2以上,这样大的滤过面积有利于血浆的滤过。在正常情况下,人两肾的全部肾小球滤 过面积可以保持稳定。但是在急性肾小球肾炎时,由于肾小球毛细血管管腔变窄或完全阻塞,以致有滤过功能的肾小球数量减少,有效滤过面 积也因而减少,导致肾小球滤过率降低,结果出现少尿(每昼夜尿量在100-500ml之间)以致无尿(每昼夜尿量不到100ml)。 表8-1 物质的有效半径和肾小球滤过能力的关系 物质 分子量 有效半径(nm) 滤过能力 水 18 0.10 1.0 钠 23 0.14 1.0 尿素 60 0.16 1.0 葡萄糖 180 0.36 1.0 蔗糖 342 0.44 1.0 菊粉 5500 1.48 0.98 肌球蛋白 17000 1.95 0.75 卵白蛋白 43000 2.85 0.22 血红蛋白 68000 3.25 0.03 血浆白蛋白 69000 3.55 <0.01 滤过能力(filterability)值为1.0表示该物质可自由滤过,0则表示不能滤过 不同物质通过肾小球滤过膜的能力决定于被滤过物质的分子大小及其所带的电荷。表8-1表示被滤过物质的分子量和有效半径对滤过的影 响。一般来说,有效半径小于1.8nm的物质,如葡萄糖(分子量180)的有效半径为0.36nm,它可以被完全滤过。有效半径大于3.6nm的大分子 物质,如血浆白蛋白(分子量约69000)则几乎完全不能滤过。有效半径介于葡萄糖和白蛋白之间的各种物质,随着有效半径的增加,它们被 滤过的量逐渐降低,以上事实提示,滤过膜上存在着大小不同的孔道,小分子物质很容易通过各种大小的孔道,而有效半径较大的物质只能通 过较大的孔道,用不同有效半径的中性右旋糖酐分子进行实验,也清楚地说明了被滤过物质的大小对滤过的影响。有效半径小于1.8nm的中性 右旋糖酐能自由通过滤过膜,有效半径大于3.6nm的右旋糖酐就完全不能通过。有效半径在1.8-3.6nm的右旋糖酐,其滤过量与有效半径成反 比,即随着有效半径增大,滤过量就不断减少(图8-6)。 图8-6 不同的有效半径和带不同电荷对右旋糖酐滤过能力的作用 滤过能力的值为1.0,表示自由滤过 0则不能滤过 滤过膜的通性还决定于被滤过物质所带的电荷。用带不同电荷的右旋糖酐进行实验观察到,即使有效半径相同,带正电荷的右旋糖酐较易 被滤过,而带负电荷的右旋糖酐则较难通过(图8-6)。血浆白蛋白虽然其有效半径为3.5nm,由于其带负电荷,因此就难于通过滤过膜。 滤过膜的上述特性可由滤过膜的超微结构的特点来说明。滤过膜由三层结构组成(图8-3);①内层是毛细血管的内皮细胞。内皮细胞有上 许多直径50-100nm的小孔,称为窗孔(fenestration),它可防止血细胞通过,但对血浆蛋白的滤过可能不起阻留作用。②中间层是非细胞性 的基膜,是滤过膜的主要滤过屏障。基膜是由水合凝胶(hydrated gel)构成的微纤维网结构,水和部分溶质可以通过微纤维网的网孔。有人把 分离的基膜经特殊染色证明有4-8nm的多角形网孔。微纤维网孔的大小可能决定着分子大小不同的溶质何者可以滤过。③外层是肾小囊的上皮 细胞。上皮细胞具有足突,相互交错的足突之间形成裂隙。裂隙上有一层滤过裂隙膜(filtration slit membrane),膜上有直径4-14nm的孔它 是滤过的最后一道屏障。通过内、中两层的物质最后将经裂隙膜滤出,裂隙膜在超滤作用中也很重要。 滤过膜各层含有许多带负电荷的物质,主要为糖蛋白。这些带负电荷的物质排斥带带负电荷的血浆蛋白,限制它们的滤过。肾在病理情况 下,滤过膜上带负电荷的糖蛋白减少或消失,就会导致带负电荷的血浆蛋白滤过量比正常时明显增加,从而出现蛋白尿。 二、有效滤过压

肾小球滤过作用的动力是有效滤过压。像其它器言组织液生或的机制那样,肾小球有效滤过压=(肾小球毛细血管狂+囊内液胶体渗透压) (血浆胶体渗透正+肾小囊内压)(国8)·由于肾小囊内的滤过液中蛋白质浓度较低,其胶体渗透压可忽力略不计。因此,肾小球毛细血管 压是出的唯 动力,而血求胶渗透压和囊内压则是出的阻力。有效过压-肾小球毛细血管压·(血浆胶体渗透正+肾小囊内压)·皮质 肾单位的入球小动脉粗而短,血流阻力较小:出球小动脉细而长,血流阻力较大.因此,青小球德细血管血压较其它器官的毛细血管血压高, 用微穿刺法没得胥小球毛细血管平均值为6.0kPa(45mmHg(为主动脉平均压的40%左右):用微穿法还发现,由肾小球毛血管的入球端到出球 端,血压下降不多,两端的血压几乎相等。肾小囊内压与近曲小管内压力相近。囊内压为13张P(I0mmHg。据测定,在大鼠的肾小球毛细血 管入球端的血浆胶体港透压约为3.3kPa(2 5mmHg)左右. 、球小动脉 出球小动 青内正 固87有效滤过示意图 在入球端,有效沈过压-6.0(3.3+13-14kP。但肾小球毛细血管内的血浆胶体渗透压不是固定不变的。在血液流经肾小球毛细血管时 由于不断生成滤过液,血液中血浆蛋白浓度就会逐渐增加,血浆胶体渗透压也随之升高。因此,有效滤过压也逐渐下降。当有效滤过压下降到 零时,就达到滤过平衡(rationqm),滤过便停止了(图8-8)。由此可见,不是骨小球毛细血管全段都有滤过作用,只有从入球 小动脉端到滤过平衡这一段才有滤过作用。滤过平衡越靠近入球小动脉端,有效滤过的毛细血管长度就越短,有效滤过压和面积就越小,肾小 球滤过率就低。相反,滤过平衡越靠近出球小动脉端,有效滤过的毛细血管长度越长,有效滤过压和滤过面积就越大,胃小球滤过率就越高。 如果达不到滤过平衡,全段毛细血管都有波过作用(图8-8)。 -s.3 年血管 4.0 31 1.3 餐内压 毛细直管长度 图88胃小球毛细血管血压,胶体渗透压和囊内压对肾小球滤过率的作用 三、影响肾小球滤过的因素 滤过膜的通透性和滤过面积的改变对肾小球滤过功能的影响前已述,下面进一步分析肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压,囊内压和肾 血浆流量变化对肾小球涉过功能的影响。 (一)小球毛细血管血压 全身动脉血压如有改变,理应影响肾小球毛细血管的血压,由于肾血流量具有自身调节机制,动脉血正变动于10.7?ONT>24kPa(80 45mmHg)范国内时,肾小球毛细血管血正维持稳定,人而使肾小球边过率基本保持不变(图85).但当动脉血压降到10.7兆P80mmHg)以下 时,小球毛细血管将相应下降,于是有效速过压降低,肾小球过率也减少.当动脉血压降到5.3-6.kP44050mmHg)以下时,肾小球滤过 将降低到零,因而无尿。在高血正病晚期,入球小动脉由于硬化而缩小,肾小球毛细血管血压可明显降低,于是肾小球沈过率减少而导致少 尿 (仁)内压 况下,小囊内压是比较稳定的。肾玉或输尿 可使 盂内压显着升高。 主市艺装海胶翅 小砖 高。可在得小管液的餐性班干都出结品:某些疾 (但)血浆胶体渗透压

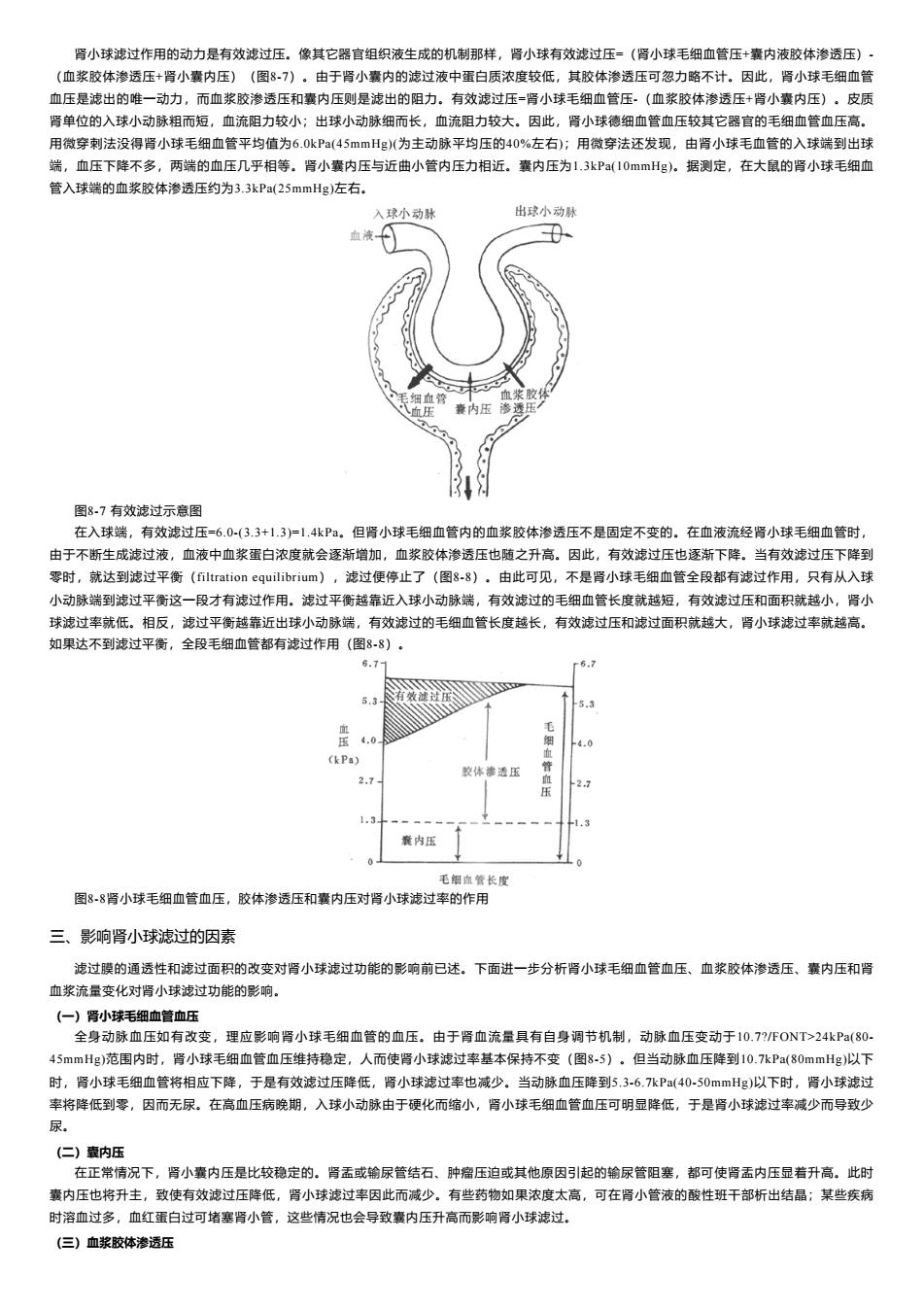

肾小球滤过作用的动力是有效滤过压。像其它器官组织液生成的机制那样,肾小球有效滤过压=(肾小球毛细血管压+囊内液胶体渗透压)- (血浆胶体渗透压+肾小囊内压)(图8-7)。由于肾小囊内的滤过液中蛋白质浓度较低,其胶体渗透压可忽力略不计。因此,肾小球毛细血管 血压是滤出的唯一动力,而血浆胶渗透压和囊内压则是滤出的阻力。有效滤过压=肾小球毛细血管压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。皮质 肾单位的入球小动脉粗而短,血流阻力较小;出球小动脉细而长,血流阻力较大。因此,肾小球德细血管血压较其它器官的毛细血管血压高。 用微穿刺法没得肾小球毛细血管平均值为6.0kPa(45mmHg)(为主动脉平均压的40%左右);用微穿法还发现,由肾小球毛血管的入球端到出球 端,血压下降不多,两端的血压几乎相等。肾小囊内压与近曲小管内压力相近。囊内压为1.3kPa(10mmHg)。据测定,在大鼠的肾小球毛细血 管入球端的血浆胶体渗透压约为3.3kPa(25mmHg)左右。 图8-7 有效滤过示意图 在入球端,有效滤过压=6.0-(3.3+1.3)=1.4kPa。但肾小球毛细血管内的血浆胶体渗透压不是固定不变的。在血液流经肾小球毛细血管时, 由于不断生成滤过液,血液中血浆蛋白浓度就会逐渐增加,血浆胶体渗透压也随之升高。因此,有效滤过压也逐渐下降。当有效滤过压下降到 零时,就达到滤过平衡(filtration equilibrium),滤过便停止了(图8-8)。由此可见,不是肾小球毛细血管全段都有滤过作用,只有从入球 小动脉端到滤过平衡这一段才有滤过作用。滤过平衡越靠近入球小动脉端,有效滤过的毛细血管长度就越短,有效滤过压和面积就越小,肾小 球滤过率就低。相反,滤过平衡越靠近出球小动脉端,有效滤过的毛细血管长度越长,有效滤过压和滤过面积就越大,肾小球滤过率就越高。 如果达不到滤过平衡,全段毛细血管都有滤过作用(图8-8)。 图8-8肾小球毛细血管血压,胶体渗透压和囊内压对肾小球滤过率的作用 三、影响肾小球滤过的因素 滤过膜的通透性和滤过面积的改变对肾小球滤过功能的影响前已述。下面进一步分析肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压、囊内压和肾 血浆流量变化对肾小球滤过功能的影响。 (一)肾小球毛细血管血压 全身动脉血压如有改变,理应影响肾小球毛细血管的血压。由于肾血流量具有自身调节机制,动脉血压变动于10.7?/FONT>24kPa(80- 45mmHg)范围内时,肾小球毛细血管血压维持稳定,人而使肾小球滤过率基本保持不变(图8-5)。但当动脉血压降到10.7kPa(80mmHg)以下 时,肾小球毛细血管将相应下降,于是有效滤过压降低,肾小球滤过率也减少。当动脉血压降到5.3-6.7kPa(40-50mmHg)以下时,肾小球滤过 率将降低到零,因而无尿。在高血压病晚期,入球小动脉由于硬化而缩小,肾小球毛细血管血压可明显降低,于是肾小球滤过率减少而导致少 尿。 (二)囊内压 在正常情况下,肾小囊内压是比较稳定的。肾盂或输尿管结石、肿瘤压迫或其他原因引起的输尿管阻塞,都可使肾盂内压显着升高。此时 囊内压也将升主,致使有效滤过压降低,肾小球滤过率因此而减少。有些药物如果浓度太高,可在肾小管液的酸性班干部析出结晶;某些疾病 时溶血过多,血红蛋白过可堵塞肾小管,这些情况也会导致囊内压升高而影响肾小球滤过。 (三)血浆胶体渗透压