②台背斜:是地台内部的大型隆起单元。其上沉积盖层厚度较小,沉积间断较多,在相 邻的台向斜中发有的某些地层延伸至台背斜可能完全缺失。 ③台向斜:是地台上相对坳陷的负向单元。沉积盖层发育完全,厚度较大,在较大范用 内岩相和厚度均较稳定。 ④台裙带(沉降带):是地台上的褶皱带。它是地台上最深沉降带。早期强烈下降,有 些沉降带本伴有火山喷发,后期强烈褶皱,形成地台和地槽间的过波性褶皱,有时还伴有酸 性花岗岩的侵入。 地台内的三级构造单元:隆起区(带、隆断区(带)、隆褶区(带)、坳陷区(带入、坳 断区(带)、坳褶区(带)。 地台内的四级构造单元:凸起、凹陷、穹褶、穹断、凹断、凹褶。 地台内的五级构造单元:背斜、向斜、穹隆、挠曲、地堑、地垒 4.地台的沉积建造 地台的沉积建造是在构造活动相对稳定的环境中形成的,其沉积盖层的厚度及岩相变化 均比地棺区稳定,沉积厚度一般不大,并有其独特的建造特点。 (1)地台的沉积建造特点: ①岩性以砂质、粘土质和碳酸盐为主,浅海相沉积物居多,少复理石、磨拉石、火山岩 建造。 ②组成建造的岩性单一,结构均匀,分布面积广,相变不大、厚度稳定。 ③不同建造之间多为整合或假整合接触。 ④由于沉积环境稳定和分布面积广,所以反映当时的沉积相和古气候特征明显。 (2)地台沉积的特点 下降阶段(早期):褶皱基底遭受长期剥蚀,坳陷范围由小变大,沉积环境由陆相过渡 为海相,出现沉积物颗粒由粗变细的海侵沉积序列。该阶段后期,主要是碳酸盐沉积 上升阶段(晚期):随着地壳不断上升,海侵范围缩小,出现了沉积物由细变粗的海退 沉积序列。以后变为海陆交互相沉积,乃至全部为陆相沉积所代替。 (3)地台区典型的沉积建造 地台区沉积建造主要有石英砂岩建造、碳酸盐建造、含煤一铝土矿一铁建造、红色建造 及陆相火山一碎屑岩建造等。它们一般均反映地台区升降运动的特点。 ①石英砂岩建造:石英砂岩建造在地台上广泛发有。主要为成分较纯的石英砂岩组成, 分选性及圆度均较好,交错层理发有。这类建造大部分属近海沉积。其成因有风成、湖成及 河成沉积等。 ②碳酸盐岩建造:碳酸盐岩建造在地台上也广泛发有。主要由浅色石灰岩和白云岩组成, 与地槽区碳酸盐岩建造相比,地台区碳酸盐建造成分较纯,岩相厚度变化不大。 ③含煤一铝土矿一建造:含煤一铝士矿一铁建造,主要由砂质、泥质沉积及与其共生的 铝土矿、铁矿、煤及耐火粘土等沉积组成,一般均形成于明显的基岩侵蚀面上。地台区含煤

②台背斜:是地台内部的大型隆起单元。其上沉积盖层厚度较小,沉积间断较多,在相 邻的台向斜中发育的某些地层延伸至台背斜可能完全缺失。 ③台向斜:是地台上相对坳陷的负向单元。沉积盖层发育完全,厚度较大,在较大范围 内岩相和厚度均较稳定。 ④台褶带(沉降带):是地台上的褶皱带。它是地台上最深沉降带。早期强烈下降,有 些沉降带本伴有火山喷发,后期强烈褶皱,形成地台和地槽间的过渡性褶皱,有时还伴有酸 性花岗岩的侵入。 地台内的三级构造单元:隆起区(带)、隆断区(带)、隆褶区(带)、坳陷区(带)、坳 断区(带)、坳褶区(带)。 地台内的四级构造单元:凸起、凹陷、穹褶、穹断、凹断、凹褶。 地台内的五级构造单元:背斜、向斜、穹隆、挠曲、地堑、地垒 。 4.地台的沉积建造 地台的沉积建造是在构造活动相对稳定的环境中形成的,其沉积盖层的厚度及岩相变化 均比地槽区稳定,沉积厚度一般不大,并有其独特的建造特点。 (1) 地台的沉积建造特点: ①岩性以砂质、粘土质和碳酸盐为主,浅海相沉积物居多,少复理石、磨拉石、火山岩 建造。 ②组成建造的岩性单一,结构均匀,分布面积广,相变不大、厚度稳定。 ③不同建造之间多为整合或假整合接触。 ④由于沉积环境稳定和分布面积广,所以反映当时的沉积相和古气候特征明显。 (2)地台沉积的特点 下降阶段(早期):褶皱基底遭受长期剥蚀,坳陷范围由小变大,沉积环境由陆相过渡 为海相,出现沉积物颗粒由粗变细的海侵沉积序列。该阶段后期,主要是碳酸盐沉积。 上升阶段(晚期):随着地壳不断上升,海侵范围缩小,出现了沉积物由细变粗的海退 沉积序列。以后变为海陆交互相沉积,乃至全部为陆相沉积所代替。 (3)地台区典型的沉积建造 地台区沉积建造主要有石英砂岩建造、碳酸盐建造、含煤一铝土矿一铁建造、红色建造、 及陆相火山一碎屑岩建造等。它们一般均反映地台区升降运动的特点。 ①石英砂岩建造:石英砂岩建造在地台上广泛发育。主要为成分较纯的石英砂岩组成, 分选性及圆度均较好,交错层理发育。这类建造大部分属近海沉积。其成因有风成、湖成及 河成沉积等。 ②碳酸盐岩建造:碳酸盐岩建造在地台上也广泛发育。主要由浅色石灰岩和白云岩组成, 与地槽区碳酸盐岩建造相比,地台区碳酸盐建造成分较纯,岩相厚度变化不大。 ③含煤一铝土矿一建造:含煤一铝土矿一铁建造,主要由砂质、泥质沉积及与其共生的 铝土矿、铁矿、煤及耐火粘土等沉积组成,一般均形成于明显的基岩侵蚀面上。地台区含煤

建造与地槽区相比,其特点是煤系厚度不大,煤层层数少,各层煤的厚度较大,且比较稳定, ④红色碎屑岩建造:红色建造多形成于地台的发展后期。主要由碎屑岩构成。它分滨海 一浅海相沉积与陆相沉积两种,前者常有泥灰岩、灰岩及白云岩夹层,后者粗碎屑岩较多, 且含较多石音盐类矿床。 ⑤陆相火山碎屑岩建造:陆相火山一碎屑岩建造,包括中、酸性及少量基性的火山熔岩 凝灰岩及集块岩,中夹有大量碎屑岩,厚度不等,数十米至一、二千米。 5.地台的岩浆活动 无论是岩浆活动规模及岩浆活动方式。地台区沉积盖层的岩浆活动的强度均比地槽区相 差很多,是不强烈的。地台区岩浆活动大致分为两类:一类是小型浅层侵入,如岩墙等类裂 隙式侵入岩体多发有在台褶带内:另一类是大片玄武岩流,往往出现在地台区的负性构造内。 地台的沉积盖层一般不发生区域变质,仅局部地区有接触变质和动力变质。我国地台区岩 浆活动,除中生代比较强烈外,其它时期均较微弱 6.地台的构造变动 基底控制着盖层构造,盖层构造又可能影响基底构造:基底僵化程度高的地区,盖层构 造表现为形变微弱的特点,反之基底僵化程度低的地区,盖层表现较强烈的构造变形,构造 形式有继承性。同样,盖层在形变过程中,对基底的构造产生了明显的改造作用,使基底进 步破碎或导致构造线方向发生偏转】 地台盖层构造的一般特点: 地台区的褶皱一般比较开阔,通常是一些孤立的短轴褶皱,如穹隆、长垣、短轴背斜 和构造盆地。但在台褶带内褶皱比较强烈,出现一些紧闭的梳状、箱状等构造,空间组合上 构成了隔挡式或隔槽式褶皱。 地台区断裂变动一般不强烈,且多为正断层,主要发有在隆起区,常成群出现组成地堑、 地垒等构造。地台区的逆断层相对较少 7.地台的矿产 地台在漫长的发展过程中,既有产生各种矿产的沉积建造和岩浆岩类,又有赋存各种矿 产的构造条件。所以其矿产是非常丰富的。 沉积矿产有:石油、天然气、煤、磷、铁、铝矾土和盐类等 内生矿产有:铁、铜、钼、铅、锌、汞、金刚石、稀有和稀土元素等矿产。 二、地槽的发展模式 自从地槽的概念提出以来,对于它的产生原因和发展模式,国内外地质学家提出了许多 论述。一般认为,地槽从强烈活动开始到最后褶皱成山,是向着稳定的方向发展,期间经历 过复杂的、有规律的发展过程。归纳起来,是两种模式:单旋回发展和多旋回发展。 1.地栖发展的单旋回模式 (1)单旋回模式的奠基人是H史提勒,他以构造岩浆旋回为主线,提出了地槽发展的 单旋回模式:

建造与地槽区相比,其特点是煤系厚度不大,煤层层数少,各层煤的厚度较大,且比较稳定。 ④红色碎屑岩建造:红色建造多形成于地台的发展后期。主要由碎屑岩构成。它分滨海 一浅海相沉积与陆相沉积两种,前者常有泥灰岩、灰岩及白云岩夹层,后者粗碎屑岩较多, 且含较多石膏盐类矿床。 ⑤陆相火山碎屑岩建造:陆相火山一碎屑岩建造,包括中、酸性及少量基性的火山熔岩、 凝灰岩及集块岩,中夹有大量碎屑岩,厚度不等,数十米至一、二千米。 5.地台的岩浆活动 无论是岩浆活动规模及岩浆活动方式。地台区沉积盖层的岩浆活动的强度均比地槽区相 差很多,是不强烈的。地台区岩浆活动大致分为两类:一类是小型浅层侵入,如岩墙等类裂 隙式侵入岩体多发育在台褶带内;另一类是大片玄武岩流,往往出现在地台区的负性构造内。 地台的沉积盖层一般不发生区域变质,仅局部地区有接触变质和动力变质。.我国地台区岩 浆活动,除中生代比较强烈外,其它时期均较微弱。 6.地台的构造变动 基底控制着盖层构造,盖层构造又可能影响基底构造:基底僵化程度高的地区,盖层构 造表现为形变微弱的特点,反之基底僵化程度低的地区,盖层表现较强烈的构造变形,构造 形式有继承性。同样,盖层在形变过程中,对基底的构造产生了明显的改造作用,使基底进 一步破碎或导致构造线方向发生偏转。 地台盖层构造的一般特点: 地台区的褶皱一般比较开阔,通常是一些孤立的短轴褶皱,如穹隆、长垣、短轴背斜 和构造盆地。但在台褶带内褶皱比较强烈,出现一些紧闭的梳状、箱状等构造,空间组合上 构成了隔挡式或隔槽式褶皱。 地台区断裂变动一般不强烈,且多为正断层,主要发育在隆起区,常成群出现组成地堑、 地垒等构造。地台区的逆断层相对较少。 7.地台的矿产 地台在漫长的发展过程中,既有产生各种矿产的沉积建造和岩浆岩类,又有赋存各种矿 产的构造条件。所以其矿产是非常丰富的。 沉积矿产有:石油、天然气、煤、磷、铁、铝矾土和盐类等。 内生矿产有:铁、铜、钼、铅、锌、汞、金刚石、稀有和稀土元素等矿产。 二、地槽的发展模式 自从地槽的概念提出以来,对于它的产生原因和发展模式,国内外地质学家提出了许多 论述。一般认为,地槽从强烈活动开始到最后褶皱成山,是向着稳定的方向发展,期间经历 过复杂的、有规律的发展过程。归纳起来,是两种模式:单旋回发展和多旋回发展。 1.地槽发展的单旋回模式 (1)单旋回模式的奠基人是 H.史提勒,他以构造岩浆旋回为主线,提出了地槽发展的 单旋回模式:

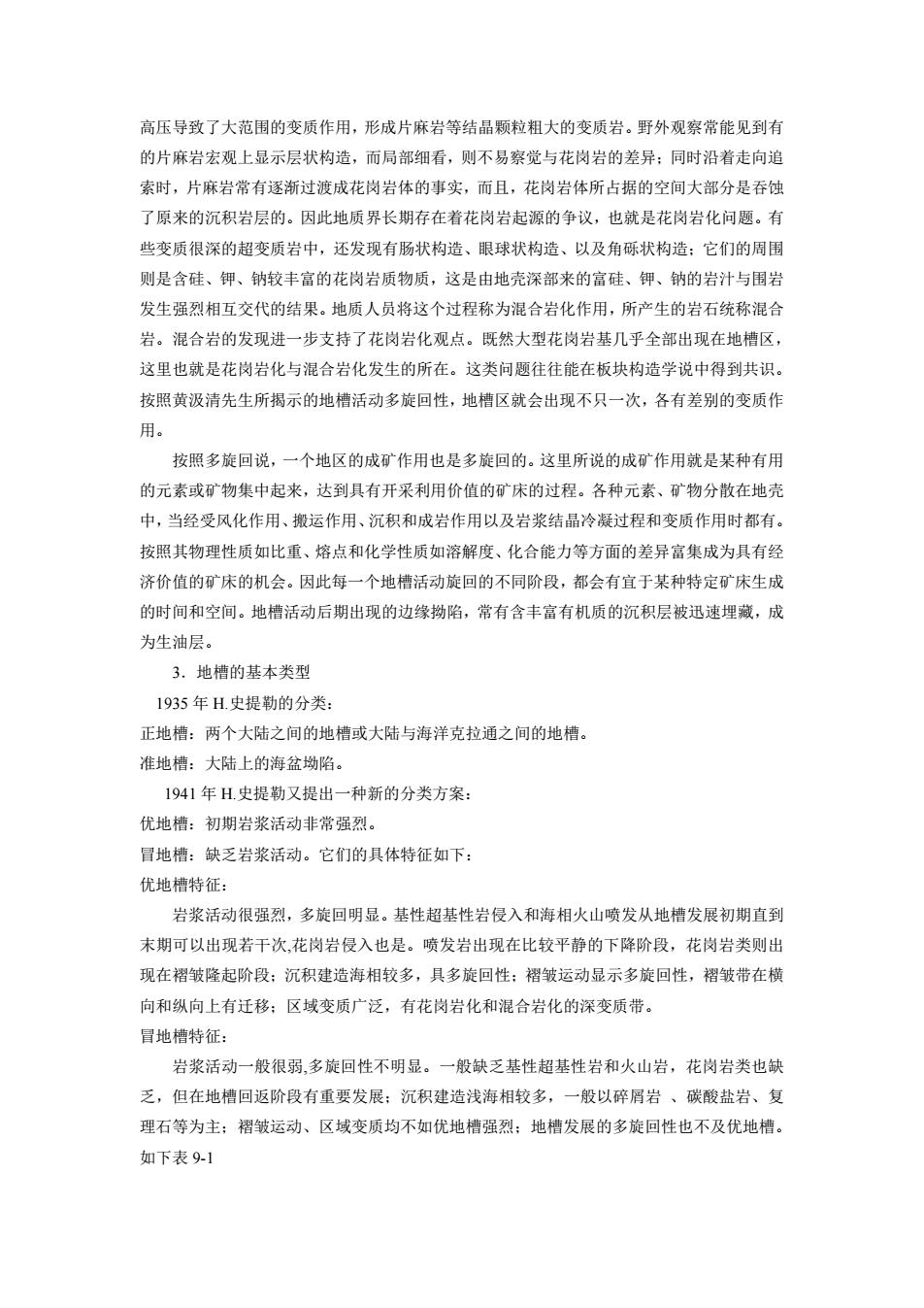

初期岩浆活动:(地槽期)蛇绿岩 同造山岩浆活动:(造山幕)花岗岩 高造山:顺层花岗岩和区域变质 晚造山:穿层花岗岩和接触变质 后继岩浆活动(半克拉通期)安山岩等喷发,各种斑岩侵入 末期岩浆活动(全克拉通期)玄武岩 (2)B.B.别洛乌索夫地槽发展模式 地槽以下降为主的阶段 地槽以上升为主的阶段 地槽全面转变形成褶皱山系,标志着地槽发展的结束 在褶皱山系的逐步发展过程中,往往产生一些新的构造单元边缘坳陷、山前坳陷、山间 坳陷 2.地槽发展的多旋回模式 我国地质学家黄汲清教授于1945年提出了地槽发展的多旋回理论。他认为地槽转化为 帮皱山系的裙皱运动不是单旋回的,而是多旋回的。即一个褶皱山系的形成往往经历了多次 褶皱运动。1960年代,他进一步指出:地槽发展的多旋回性,不仅是多旋回的裙皱运动, 还包括多旋回的断裂运动、多旋回的岩浆活动、多旋回的沉积作用、多旋回的变质作用、多 旋回的成矿作用。(如图9-2) 吃型拉 系期 发后 服阶 上 光空 地料 地斜 地育制地内斜 地台区 图92地槽发展阶段示意图

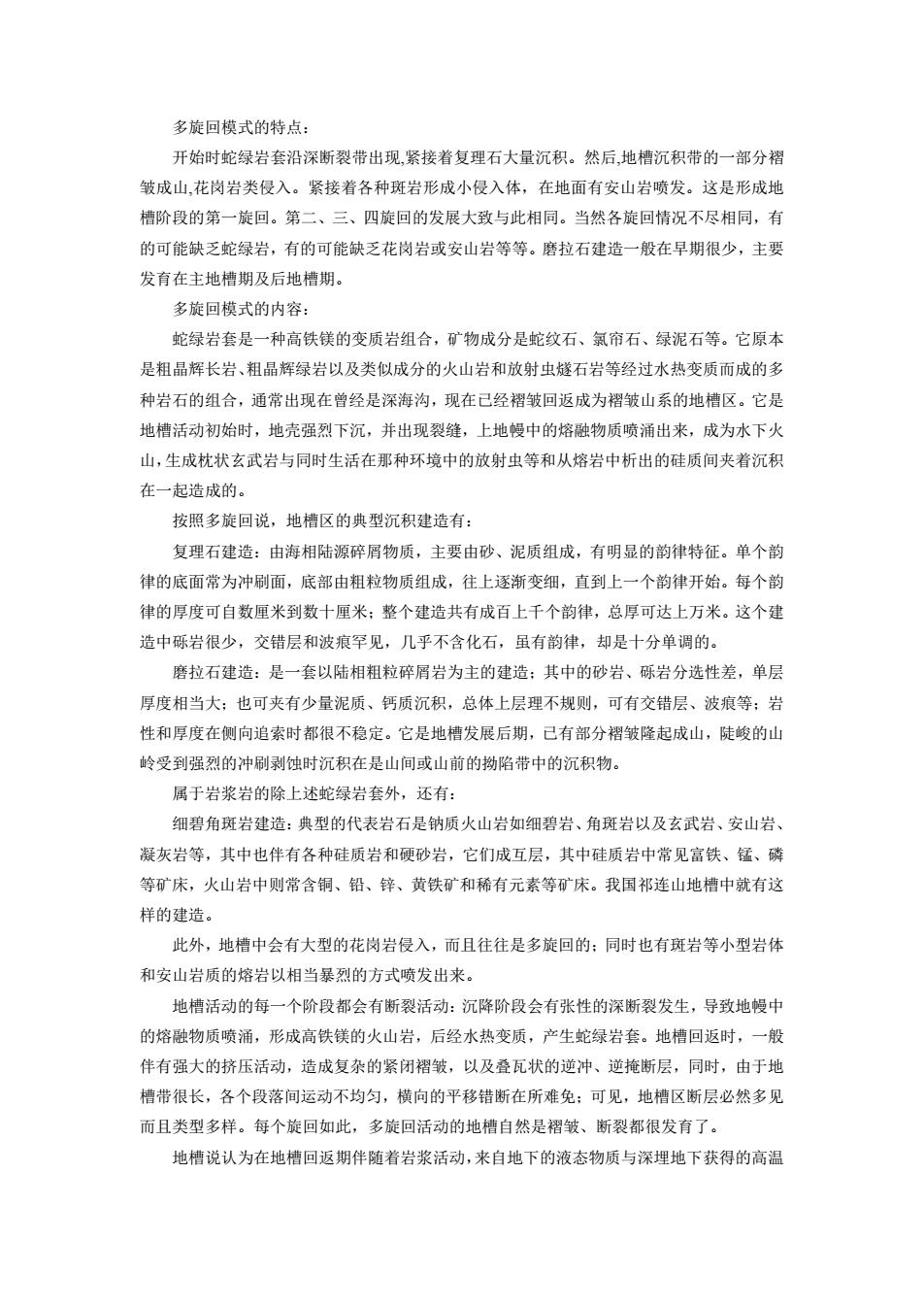

初期岩浆活动:(地槽期) 蛇绿岩 同造山岩浆活动:(造山幕) 花岗岩 高造山:顺层花岗岩和区域变质 晚造山:穿层花岗岩和接触变质 后继岩浆活动(半克拉通期)安山岩等喷发,各种斑岩侵入 末期岩浆活动(全克拉通期) 玄武岩 (2)B.B.别洛乌索夫地槽发展模式 地槽以下降为主的阶段 地槽以上升为主的阶段 地槽全面转变形成褶皱山系,标志着地槽发展的结束 在褶皱山系的逐步发展过程中,往往产生一些新的构造单元:边缘坳陷、山前坳陷、山间 坳陷 2.地槽发展的多旋回模式 我国地质学家黄汲清教授于 1945 年提出了地槽发展的多旋回理论。他认为地槽转化为 褶皱山系的褶皱运动不是单旋回的,而是多旋回的。即一个褶皱山系的形成往往经历了多次 褶皱运动。1960 年代,他进一步指出:地槽发展的多旋回性,不仅是多旋回的褶皱运动, 还包括多旋回的断裂运动、多旋回的岩浆活动、多旋回的沉积作用、多旋回的变质作用、多 旋回的成矿作用。(如图 9-2) 褶 皱 系 发 展 期 地 槽 期 后 阶 段 内部磨拉石建造 晚期磨拉 石建造 早期磨拉 石建造 地 槽 发 展 期 上 升 阶 段 下 降 阶 段 晚 期 中 期 早 期 深大断裂 火山岩建 造 泥质页岩建造 礁灰岩建造 泥质岩建造 下部陆屑建造 地台区 地背斜 地向斜 地背斜 地 向斜 地槽区 泥灰岩建 造 礁灰岩建造 上部 陆源复 理 石建造 边缘坳陷 上部陆源复 理石建造 图 9-2 地槽发展阶段示意图

多旋回模式的特点 开始时蛇绿岩套沿深断裂带出现,紧接者复理石大量沉积。然后,地槽沉积带的一部分褶 皱成山,花岗岩类侵入。紧接着各种斑岩形成小侵入体,在地面有安山岩喷发。这是形成地 槽阶段的第一旋回。第二、三、四旋回的发展大致与此相同。当然各旋回情况不尽相同,有 的可能缺乏蛇绿岩,有的可能缺乏花岗岩或安山岩等等。磨拉石建造一般在早期很少,主要 发育在主地槽期及后地槽期。 多旋回模式的内容: 蛇绿岩套是一种高铁镁的变质岩组合,矿物成分是蛇纹石、氯帘石、绿泥石等。它原本 是粗晶辉长岩、粗晶辉绿岩以及类似成分的火山岩和放射虫燧石岩等经过水热变质而成的多 种岩石的组合,通常出现在曾经是深海沟,现在已经褶皱回返成为褶皱山系的地槽区。它是 地梧活动初始时,地壳强烈下沉,并出现裂缝,上地幔中的熔融物质喷涌出来,成为水下火 山,生成枕状玄武岩与同时生活在那种环境中的放射虫等和从熔岩中析出的硅质间夹着沉积 在一起造成的。 按照多旋回说,地槽区的典型沉积建造有: 复理石建造:由海相陆源碎屑物质,主要由砂、泥质组成,有明显的韵律特征。单个韵 律的底面常为冲刷面,底部由粗粒物质组成,往上逐渐变细,直到上一个韵律开始。每个韵 律的厚度可自数厘米到数十厘米:整个建造共有成百上千个韵律,总厚可达上万米。这个建 造中砾岩很少,交错层和波痕罕见,几乎不含化石,虽有韵律,却是十分单调的。 磨拉石建造:是一套以陆相粗粒碎屑岩为主的建造:其中的砂岩、砾岩分选性差,单层 厚度相当大:也可夹有少量泥质、钙质沉积,总体上层理不规则,可有交错层、波痕等:岩 性和厚度在侧向追索时都很不稳定。它是地梧发展后期,己有部分褶皱隆起成山,陡峻的山 岭受到强烈的冲刷剥蚀时沉积在是山间或山前的拗陷带中的沉积物。 属于岩浆岩的除上述蛇绿岩套外,还有: 细碧角斑岩建造:典型的代表岩石是钠质火山岩如细碧岩、角斑岩以及玄武岩、安山岩 凝灰岩等,其中也伴有各种硅质岩和硬砂岩,它们成互层,其中硅质岩中常见富铁、锰、磷 等矿床,火山岩中则常含铜、铅、锌、黄铁矿和稀有元素等矿床。我国祁连山地槽中就有这 样的建造」 此外,地槽中会有大型的花岗岩侵入,而且往往是多旋回的:同时也有斑岩等小型岩体 和安山岩质的熔岩以相当暴烈的方式喷发出来。 地悟活动的每一个阶段都会有断裂活动:沉降阶段会有张性的深断裂发生,导致地幔中 的熔融物质喷涌,形成高铁镁的火山岩,后经水热变质,产生蛇绿岩套。地槽回返时,一般 伴有强大的挤压活动,造成复杂的紧闭裙皱,以及叠瓦状的逆冲、逆掩断层,同时,由于地 槽带很长,各个段落间运动不均匀,横向的平移错断在所难免:可见,地槽区断层必然多见 而且类型多样。每个旋回如此,多旋回活动的地槽自然是褶皱、断裂都很发育了。 地槽说认为在地槽回返期伴随者岩浆活动,来自地下的液态物质与深埋地下获得的高温

多旋回模式的特点: 开始时蛇绿岩套沿深断裂带出现,紧接着复理石大量沉积。然后,地槽沉积带的一部分褶 皱成山,花岗岩类侵入。紧接着各种斑岩形成小侵入体,在地面有安山岩喷发。这是形成地 槽阶段的第一旋回。第二、三、四旋回的发展大致与此相同。当然各旋回情况不尽相同,有 的可能缺乏蛇绿岩,有的可能缺乏花岗岩或安山岩等等。磨拉石建造一般在早期很少,主要 发育在主地槽期及后地槽期。 多旋回模式的内容: 蛇绿岩套是一种高铁镁的变质岩组合,矿物成分是蛇纹石、氯帘石、绿泥石等。它原本 是粗晶辉长岩、粗晶辉绿岩以及类似成分的火山岩和放射虫燧石岩等经过水热变质而成的多 种岩石的组合,通常出现在曾经是深海沟,现在已经褶皱回返成为褶皱山系的地槽区。它是 地槽活动初始时,地壳强烈下沉,并出现裂缝,上地幔中的熔融物质喷涌出来,成为水下火 山,生成枕状玄武岩与同时生活在那种环境中的放射虫等和从熔岩中析出的硅质间夹着沉积 在一起造成的。 按照多旋回说,地槽区的典型沉积建造有: 复理石建造:由海相陆源碎屑物质,主要由砂、泥质组成,有明显的韵律特征。单个韵 律的底面常为冲刷面,底部由粗粒物质组成,往上逐渐变细,直到上一个韵律开始。每个韵 律的厚度可自数厘米到数十厘米;整个建造共有成百上千个韵律,总厚可达上万米。这个建 造中砾岩很少,交错层和波痕罕见,几乎不含化石,虽有韵律,却是十分单调的。 磨拉石建造:是一套以陆相粗粒碎屑岩为主的建造;其中的砂岩、砾岩分选性差,单层 厚度相当大;也可夹有少量泥质、钙质沉积,总体上层理不规则,可有交错层、波痕等;岩 性和厚度在侧向追索时都很不稳定。它是地槽发展后期,已有部分褶皱隆起成山,陡峻的山 岭受到强烈的冲刷剥蚀时沉积在是山间或山前的拗陷带中的沉积物。 属于岩浆岩的除上述蛇绿岩套外,还有: 细碧角斑岩建造:典型的代表岩石是钠质火山岩如细碧岩、角斑岩以及玄武岩、安山岩、 凝灰岩等,其中也伴有各种硅质岩和硬砂岩,它们成互层,其中硅质岩中常见富铁、锰、磷 等矿床,火山岩中则常含铜、铅、锌、黄铁矿和稀有元素等矿床。我国祁连山地槽中就有这 样的建造。 此外,地槽中会有大型的花岗岩侵入,而且往往是多旋回的;同时也有斑岩等小型岩体 和安山岩质的熔岩以相当暴烈的方式喷发出来。 地槽活动的每一个阶段都会有断裂活动:沉降阶段会有张性的深断裂发生,导致地幔中 的熔融物质喷涌,形成高铁镁的火山岩,后经水热变质,产生蛇绿岩套。地槽回返时,一般 伴有强大的挤压活动,造成复杂的紧闭褶皱,以及叠瓦状的逆冲、逆掩断层,同时,由于地 槽带很长,各个段落间运动不均匀,横向的平移错断在所难免;可见,地槽区断层必然多见 而且类型多样。每个旋回如此,多旋回活动的地槽自然是褶皱、断裂都很发育了。 地槽说认为在地槽回返期伴随着岩浆活动,来自地下的液态物质与深埋地下获得的高温

高压导致了大范围的变质作用,形成片麻岩等结晶颗粒粗大的变质岩。野外观察常能见到有 的片麻岩宏观上显示层状构造,而局部细看,则不易察觉与花岗岩的差异:同时沿着走向追 索时,片麻岩常有逐渐过渡成花岗岩体的事实,而且,花岗岩体所占据的空间大部分是吞蚀 了原来的沉积岩层的。因此地质界长期存在着花岗岩起源的争议,也就是花岗岩化问题。有 些变质很深的超变质岩中,还发现有肠状构造、眼球状构造、以及角砾状构造:它们的周围 则是含硅、钾、钠较丰富的花岗岩质物质,这是由地壳深部来的富硅、钾、钠的岩汁与围岩 发生强烈相互交代的结果。地质人员将这个过程称为混合岩化作用,所产生的岩石统称混合 岩。混合岩的发现进一步支持了花岗岩化观点。既然大型花岗岩基几乎全部出现在地槽区, 这里也就是花岗岩化与混合岩化发生的所在。这类问题往往能在板块构造学说中得到共识。 按照黄汲清先生所揭示的地槽活动多旋回性,地槽区就会出现不只一次,各有差别的变质作 用。 按照多旋回说,一个地区的成矿作用也是多旋回的。这里所说的成矿作用就是某种有用 的元素或矿物集中起来,达到具有开采利用价值的矿床的过程。各种元素、矿物分散在地壳 中,当经受风化作用、搬运作用、沉积和成岩作用以及岩浆结品冷凝过程和变质作用时都有。 按照其物理性质如比重、熔点和化学性质如溶解度、化合能力等方面的差异富集成为具有经 济价值的矿床的机会。因此每一个地槽活动旋回的不同阶段,都会有宜于某种特定矿床生成 的时间和空间。地槽活动后期出现的边缘拗陷,常有含丰富有机质的沉积层被迅速埋藏,成 为生油层。 3.地植的基本类型 1935年H史提勒的分类: 正地槽:两个大陆之间的地槽或大陆与海洋克拉通之间的地槽。 准地槽:大陆上的海盆坳陷。 1941年H.史提勒又提出一种新的分类方案: 优地槽:初期岩浆活动非常强烈。 冒地槽:缺乏岩浆活动。它们的具体特征如下: 优地槽特征: 岩浆活动很强烈,多旋回明显。基性超基性岩侵入和海相火山喷发从地槽发展初期直到 末期可以出现若干次,花岗岩侵入也是。喷发岩出现在比较平静的下降阶段,花岗岩类则出 现在褶皱隆起阶段:沉积建造海相较多,具多旋回性:褶皱运动显示多旋回性,褶皱带在横 向和纵向上有迁移:区域变质广泛,有花岗岩化和混合岩化的深变质带。 冒地槽特征: 岩浆活动一般很弱,多旋回性不明显。一般缺乏基性超基性岩和火山岩,花岗岩类也缺 乏,但在地槽回返阶段有重要发展:沉积建造浅海相较多,一般以碎屑岩、碳酸盐岩、复 理石等为主:褶皱运动、区域变质均不如优地槽强烈:地槽发展的多旋回性也不及优地槽。 如下表9.1

高压导致了大范围的变质作用,形成片麻岩等结晶颗粒粗大的变质岩。野外观察常能见到有 的片麻岩宏观上显示层状构造,而局部细看,则不易察觉与花岗岩的差异;同时沿着走向追 索时,片麻岩常有逐渐过渡成花岗岩体的事实,而且,花岗岩体所占据的空间大部分是吞蚀 了原来的沉积岩层的。因此地质界长期存在着花岗岩起源的争议,也就是花岗岩化问题。有 些变质很深的超变质岩中,还发现有肠状构造、眼球状构造、以及角砾状构造;它们的周围 则是含硅、钾、钠较丰富的花岗岩质物质,这是由地壳深部来的富硅、钾、钠的岩汁与围岩 发生强烈相互交代的结果。地质人员将这个过程称为混合岩化作用,所产生的岩石统称混合 岩。混合岩的发现进一步支持了花岗岩化观点。既然大型花岗岩基几乎全部出现在地槽区, 这里也就是花岗岩化与混合岩化发生的所在。这类问题往往能在板块构造学说中得到共识。 按照黄汲清先生所揭示的地槽活动多旋回性,地槽区就会出现不只一次,各有差别的变质作 用。 按照多旋回说,一个地区的成矿作用也是多旋回的。这里所说的成矿作用就是某种有用 的元素或矿物集中起来,达到具有开采利用价值的矿床的过程。各种元素、矿物分散在地壳 中,当经受风化作用、搬运作用、沉积和成岩作用以及岩浆结晶冷凝过程和变质作用时都有。 按照其物理性质如比重、熔点和化学性质如溶解度、化合能力等方面的差异富集成为具有经 济价值的矿床的机会。因此每一个地槽活动旋回的不同阶段,都会有宜于某种特定矿床生成 的时间和空间。地槽活动后期出现的边缘拗陷,常有含丰富有机质的沉积层被迅速埋藏,成 为生油层。 3.地槽的基本类型 1935 年 H.史提勒的分类: 正地槽:两个大陆之间的地槽或大陆与海洋克拉通之间的地槽。 准地槽:大陆上的海盆坳陷。 1941 年 H.史提勒又提出一种新的分类方案: 优地槽:初期岩浆活动非常强烈。 冒地槽:缺乏岩浆活动。它们的具体特征如下: 优地槽特征: 岩浆活动很强烈,多旋回明显。基性超基性岩侵入和海相火山喷发从地槽发展初期直到 末期可以出现若干次,花岗岩侵入也是。喷发岩出现在比较平静的下降阶段,花岗岩类则出 现在褶皱隆起阶段;沉积建造海相较多,具多旋回性;褶皱运动显示多旋回性,褶皱带在横 向和纵向上有迁移;区域变质广泛,有花岗岩化和混合岩化的深变质带。 冒地槽特征: 岩浆活动一般很弱,多旋回性不明显。一般缺乏基性超基性岩和火山岩,花岗岩类也缺 乏,但在地槽回返阶段有重要发展;沉积建造浅海相较多,一般以碎屑岩 、碳酸盐岩、复 理石等为主;褶皱运动、区域变质均不如优地槽强烈;地槽发展的多旋回性也不及优地槽。 如下表 9-1