(“Institutions,Roles,and Disorder'”),《主权、民族主义和阿拉 伯国家体系中的区域秩序》(“Sovereignty,Nationalism,and Regional Order in the Arab States System”);韦尔兹的《建构国 家利益》(“Constructing National Interests")、《不安全的文化: 国家、共同体和危险的造就》(Cultures of Insecurity:States, Communities,and the Production of Danger)等已经成为建构 主义的重要研究战果。建构主义能够成为国际关系学的重要理 论,明尼苏达学派的年轻学者齐心协力、不惟权威、执著认真、相 互启迪的精神不能不说是一个重要的原因。而温特之所以成为 社会建构主义的领袖人物,也得益于这个活跃的学术群体。 当然,建构主义兴起更重要的还是受到国际关系学界大环 境的影响,这个大环境的主要标志是80年代国际关系的理论发 展和论战,它构成了温特学术思想发展的学理背景。 二、建构主义产生的背景: 国际关系的学理论战 20世纪初,国际关系开始成为一门社会科学学科。此后,政 治现实主义和自由主义作为国际关系主流理论的两大派别交替 主导了西方国际关系学的理论研究和国际关系的实践活动,这 两个学派也成为国际关系学理争论的主要对手。 新现实主义及其批评者5 两次大战期间,自由主义以政治理想主义的形式成为国际 关系的主导理论,国际联盟和集体安全的思想明显反映出当时 自由主义的主要形式一威尔逊理想主义一的影响。E,H.卡 尔1939年的经典著作《20年危机,1919一1939》对理想主义观 *5

点提出了挑战,现实主义重新兴起。汉斯·摩根索1948年的著 作《国家间政治:为权力与和平的斗争》提出了一个以人性、利益 和权力为核心的、比较完整的现实主义理论体系,成为战后经典 现实主义(Classic Realism)的奠基之作。之后,现实主义主导西 方国际关系20余年,虽然批判声不断,但始终设有一种理论能 够与之抗衡,也没有一个流派能够动摇现实主义的主导地位。 到了20世纪?0年代,世界环境发生了很大的变化。越南战 争结束、石油危机发生、布雷顿森林体系解体等一系列重大事件 使现实主义的根本假定受到质疑。自由主义思潮再起,且声势浩 大。1977年基欧汉和奈的《权力与相互依存:转变中的国际政 治》一书问世,反驳了现实主义国家中心说、军事权力说等基本 假说,成为跨国主义(Transnationalism)的代表作。到80年代, 多种自由主义国际关系理论派别一共和自由主义、认知自由 主义、制度自由主义一逐渐成型,虽然这些派别各有侧重,但 都可以统一在自由主义框架之中,共同形成了对现实主义的严 峻挑战。6 在现实主义和自由主义的辩论之中,新现实主义(neoreal- ism)逐渐成熟,标志是1979年问世的肯尼斯·华尔兹的著作 《国际政治理论》。在该书中,华尔兹提出了高度简约的现实主义 理论,摒弃了经典现实主义中人性等难以用科学标定的概念和 无法证伪的假设,把无政府秩序和自助体系、权力分配、国家利 己特征和生存需求等设定为国际关系理论的核心概念,并把国 际关系研究集中在体系结构这个因素上面,因此,华尔兹理论被 称为结构现实主义(structural realism)。 华尔兹理论的影响之大是国际关系理论发展史上少有的现 象。它提出了一整套严谨的研究议程,据此产生了一系列可证伪 假设,对80年代的国际关系研究制定了核心研究议程。根据波 6

普尔关于科学始自真问题这一论断,结构现实主义的真正意义 也许是激发了更多政治科学家的问题,并引发了近0年国际关 系学界的学理辩论。 在这场辩论中产生了两个与新现实主义对立的学派。一派 是在诸自由主义理论发展过程中在学理方面最有影响、研究议 程最严谨的新自由制度主义(Neolibera】Institutionalism),属于 西方主流国际关系理论范畴。这~派的代表著作是基欧汉1984 年的著作《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》。新自由制 度主义的核心概念与华尔兹结构现实主义基本相同,但基欧汉 认为国际体系中的权力分配不能够对国家的许多行为作出具有 说服力的解释,在相同的结构条件下,体系进程也会产生重要的 因果意义,体系进程的最重要标志是包括国际组织、国际规制和 国际惯例的国际制度。这样,基欧汉的主要研究议程就集中在国 际制度这个概念上面,新自由制度主义因此得名。? 另一派是以新马克恩主义为基本理论框架的世界体系理论 (World System Theory),代表人物是伊曼纽尔·沃勒斯坦(Im- manuel Wallerstein)。世界体系理论认为只有把世界政治置于 全球资本主义结构的框架之中才能使其实质和内容得以揭示。 国家体系的产生和延续是为全球资本主义服务的,核心、半核心 和边缘地带之间的关系实际上是一种阶级之间的剥削关系。虽 然世界体系理论具有强烈的批判特征,但是在认识论和本体论 方面与其他主流国家关系理论有着基本的相通,所以也可以置 于主流理论范畴的边缘。8 新现实主义,新自由制度主义和世界体系理论之间有着许 多不同之处,但是它们的理论基底都是理性主义(Rationa- lism),所以基欧汉将这些理论统称为理性主义理论(Rationalis- tic theories)。9与主流理论范式之间辩论同时发展起来的是所谓 ◆7◆

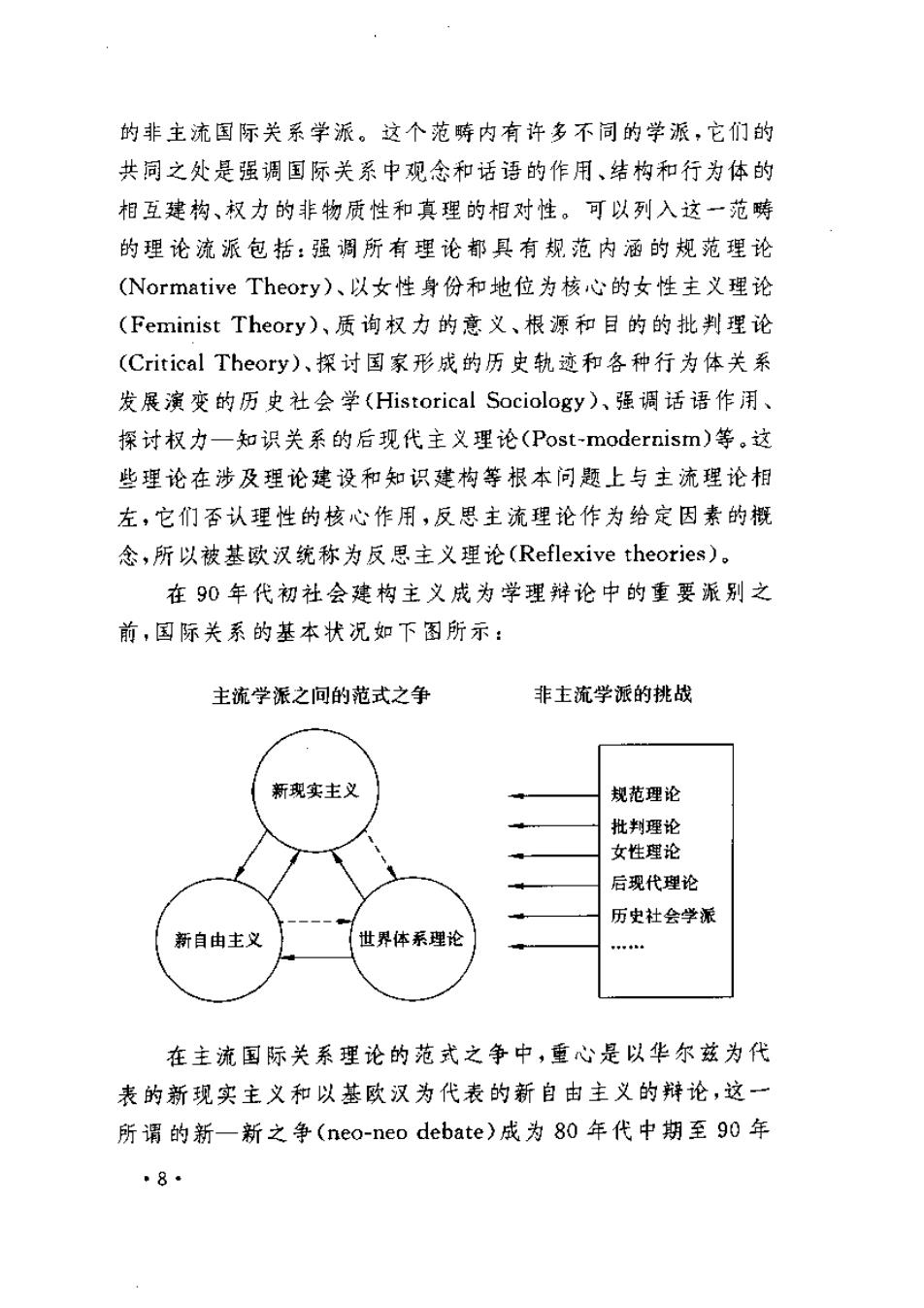

的非主流国际关系学派。这个范畴内有许多不间的学派,它们的 共同之处是强调国际关系中观念和话语的作用、结构和行为体的 相互建构、权力的非物质性和真理的相对性。可以列入这一范畴 的理论流派包括:强调所有理论都具有规范内涵的规范理论 (Normative Theory)、以女性身份和地位为核心的女性主义理论 (Feminist Theory)、质询权力的意义、根源和目的的批判理论 (Critical Theory)、探讨国家形成的历史轨迹和各种行为体关系 发展演变的历史社会学(Historical Sociology)、强调话语作闭、 探讨权力一知识关系的后现代主义理论(Post-modernism)等。这 些理论在涉及理论建设和知识建构等根本问题上与主流理论相 左,它们否认理性的核心作用,反思主流理论作为给定因素的概 念,所以被基欧汉统称为反思主义理论(Reflexive theories)., 在90年代初社会建构主义成为学理辩论中的重要派别之 前,国际关系的基本状况如下图所示: 主流学派之问的范式之争 非主流学派的挑战 新现实主义 规范理论 批判理论 女性理论 后现代理论 历史社会学派 新自由主义 世界体系理论 在主流国际关系理论的范式之争中,重心是以华尔兹为代 表的新现实主义和以基欧汉为代表的新自由主义的辩论,这一 所谓的新一新之争(neo-neo debate)成为80年代中期至90年 ·8·

代中后期国际关系理论发展的核心,主流国际关系理论杂志上 大多数文章是关于这两种理论流派的争论和依照各自理论体系 所做的实证分析。10世界体系理论对新现实主义和新自由主义 发起了挑战,但是两个主流理论派别的应战兴趣不大,所以,这 方面的辩论更多是单向的。正因为如此,世界体系理论无法成为 与新现实主义和新自由主义具有同样重置级的理论范式,虽然 被大多数学者纳入主流范式之争范畴,但始终处于边缘地位。 非主流理论派别的状况更是如此。非主流理论主要是在批 判主流国际关系理论体系中发展起来的,尤其针对在国际关系 学领域占主导地位的现实主义和新现实主义,非主流理论的主 要贡献也是对国际关系学的核心问题一知识建构一提出的 质疑。虽然非主流的矛头所向是主流理论,并且主流理论也承认 非主流理论提出了深刻的问题,但主流派基本上把非主流理论 称之为“非客观的”和“非科学”的,11因此不予重视,对非主流提 出的批判也很少作出回应。因此,所谓的第三次大辩论实际上是 不对称的论战。 这种现象无疑导致了一种结果,即主流和非主流理论同在 一个学术领域,但根本谈不上平等的沟通和交流。新现实主义的 批评者甚多,与之真正对话的只有新自由主义一家。这种以主流 国际关系理论为中心的“话语霸权”使得波普尔强调的那种作为 科学实质的批判和猜想无法发挥作用,也不能出现真正意义上 的科学革命。结果是可以展开对话和辩论的两种主流国际关系 流派-一一新现实主义和新自由主义一一越来越呈现趋同状况, 两派之问的辩论也就越来越失去学问的意义。 主流学派的辩论:由不可通钓到理论趋同 70年代至90年代第三次国际关系学理辩论的重心是新现 ·9