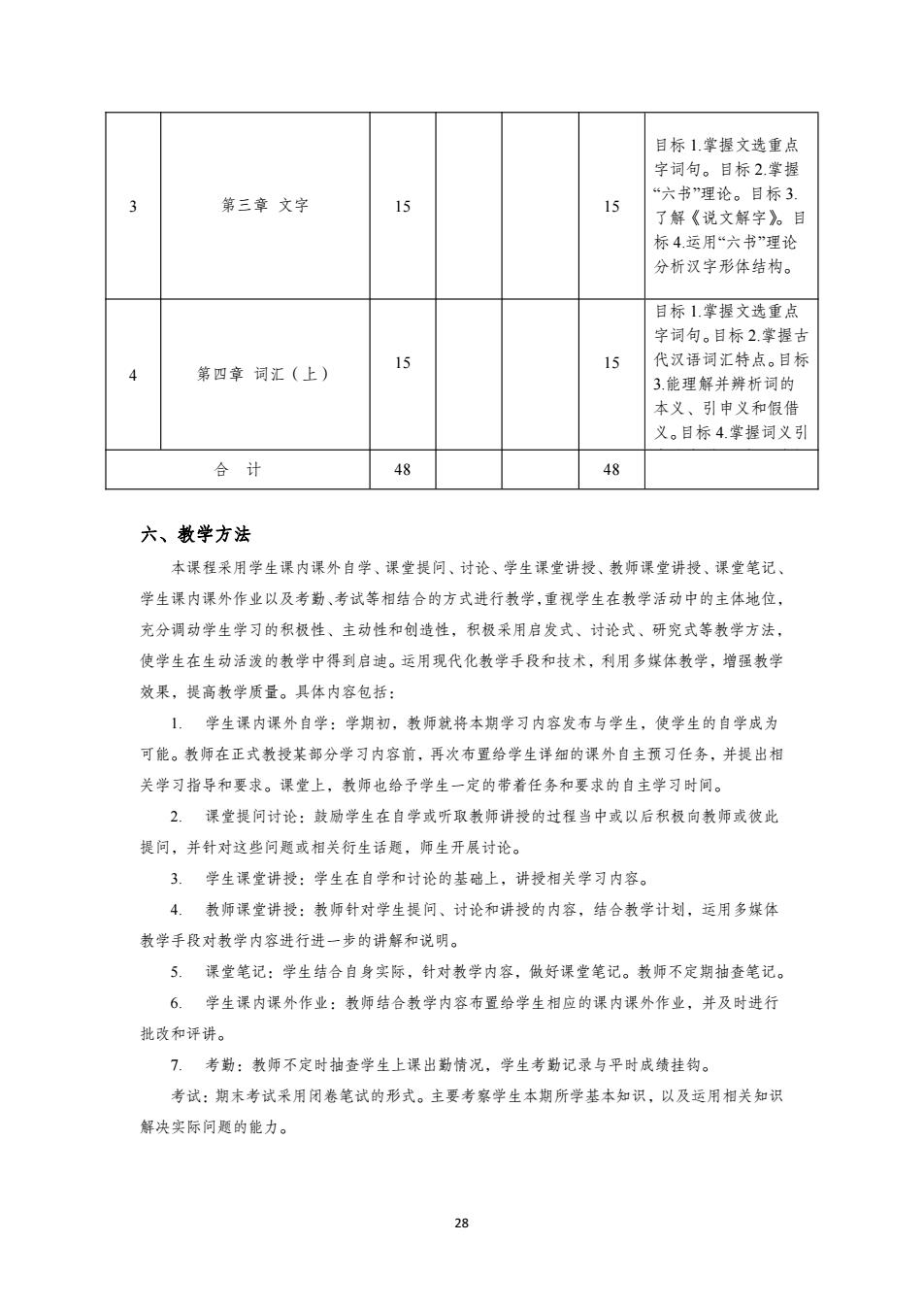

目标1掌握文选重点 字词句。目标2.掌握 “六书”理论。目标3 3 第三章文字 15 15 了解《说文解字》。目 标4.运用“六书”理论 分析汉字形体结构。 目标1.掌握文选重点 字词句。目标2.掌握古 15 15 代汉语词汇特点。目标 4 第四章词汇(上) 3能理解并辨析词的 本义、引申义和假借 义。目标4.掌握词义引 合计 48 48 六、教学方法 本课程采用学生课内课外自学、课堂提问、讨论、学生课堂讲授、教师课堂讲授、课堂笔记、 学生课内课外作业以及考勤、考试等相结合的方式进行教学,重视学生在教学活动中的主体地位, 充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性,积极采用启发式、讨论式、研究式等教学方法, 使学生在生动活泼的教学中得到启迪。运用现代化教学手段和技术,利用多媒体教学,增强教学 效果,提高教学质量。具体内容包括: 1.学生课内课外自学:学期初,教师就将本期学习内容发布与学生,使学生的自学成为 可能。教师在正式教授某部分学习内容前,再次布置给学生详细的课外自主预习任务,并提出相 关学习指导和要求。课堂上,教师也给予学生一定的带着任务和要求的自主学习时间。 2.课堂提问讨论:鼓励学生在自学或听取教师讲授的过程当中或以后积极向教师或彼此 提问,并针对这些问题或相关衍生话题,师生开展讨论。 3.学生课堂讲授:学生在自学和讨论的基础上,讲授相关学习内容。 4.教师课堂讲授:教师针对学生提问、讨论和讲授的内容,结合教学计划,运用多煤体 教学手段对教学内容进行进一步的讲解和说明。 5.课堂笔记:学生结合自身实际,针对教学内容,做好课堂笔记。教师不定期抽查笔记。 6.学生课内课外作业:教师结合教学内容布置给学生相应的课内课外作业,并及时进行 批改和评讲。 7.考勤:教师不定时抽查学生上课出勤情况,学生考勤记录与平时成绩挂钩。 考试:期末考试采用闭卷笔试的形式。主要考察学生本期所学基本知识,以及运用相关知识 解决实际问题的能力。 28

28 3 第三章 文字 15 15 目标 1.掌握文选重点 字词句。目标 2.掌握 “六书”理论。目标 3. 了解《说文解字》。目 标 4.运用“六书”理论 分析汉字形体结构。 4 第四章 词汇(上) 15 15 目标 1.掌握文选重点 字词句。目标 2.掌握古 代汉语词汇特点。目标 3.能理解并辨析词的 本义、引申义和假借 义。目标 4.掌握词义引 申的类型。目标 5.掌握 合 计 48 48 六、教学方法 本课程采用学生课内课外自学、课堂提问、讨论、学生课堂讲授、教师课堂讲授、课堂笔记、 学生课内课外作业以及考勤、考试等相结合的方式进行教学,重视学生在教学活动中的主体地位, 充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性,积极采用启发式、讨论式、研究式等教学方法, 使学生在生动活泼的教学中得到启迪。运用现代化教学手段和技术,利用多媒体教学,增强教学 效果,提高教学质量。具体内容包括: 1. 学生课内课外自学:学期初,教师就将本期学习内容发布与学生,使学生的自学成为 可能。教师在正式教授某部分学习内容前,再次布置给学生详细的课外自主预习任务,并提出相 关学习指导和要求。课堂上,教师也给予学生一定的带着任务和要求的自主学习时间。 2. 课堂提问讨论:鼓励学生在自学或听取教师讲授的过程当中或以后积极向教师或彼此 提问,并针对这些问题或相关衍生话题,师生开展讨论。 3. 学生课堂讲授:学生在自学和讨论的基础上,讲授相关学习内容。 4. 教师课堂讲授:教师针对学生提问、讨论和讲授的内容,结合教学计划,运用多媒体 教学手段对教学内容进行进一步的讲解和说明。 5. 课堂笔记:学生结合自身实际,针对教学内容,做好课堂笔记。教师不定期抽查笔记。 6. 学生课内课外作业:教师结合教学内容布置给学生相应的课内课外作业,并及时进行 批改和评讲。 7. 考勤:教师不定时抽查学生上课出勤情况,学生考勤记录与平时成绩挂钩。 考试:期末考试采用闭卷笔试的形式。主要考察学生本期所学基本知识,以及运用相关知识 解决实际问题的能力

七、课程考核内容及方式 1.考核方式考试 2.考核形式平时考核、期末考核等方式综合评定 3成绩评定采用百分制,按以下2项考核指标进行期末总评成绩综合评定。其构成比 例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的40%(其中考勤占10%,作业占30%) 期末考核成绩:占课程总成绩的60% 八、推荐教材和教学参考书 教材:《古代汉语》第1-4册校订重排本,王力主编,吉常宏等编,中华书局,1999年第3版。 教材:《古代汉语》(上)(下)(修订本),郭锡良、唐作藩、何九盈、蒋绍愚、田瑞娟编 著,商务印书馆,1999年第1版。 教材:《古代汉语》(上)(中)(下),许嘉璐主编,高等教育出版社,1992年第1版。d 教材:《古代汉语》(修订本)(上)(下),荆贵生主编,黄河出版社,1997年第2版。 教材:《新编古代汉语》(全二册),周及徐主编,中华书局,2009年第1版。 参考书:《汉语史稿》,王力著,中华书局,1980年新1版 参考书:《文字学概要》,裘锡圭著,商务印书馆,1998年第1版。 参考书:《训诂简论》,陆宗达著,北京出版社,2002年第1版。 参考书:《音韵学教程》,唐作藩著,北京大学出版社,1987年第1版。 撰写人:崔雪梅 审核人: 和殿绝整形 存浅酸于年片我州 黛分管导字(整大绑寄 文学与新闻传播学院 2018年7月1日 29

29 七、课程考核内容及方式 1.考核方式 考试 2.考核形式 平时考核、期末考核等方式综合评定 3.成绩评定 采用百分制,按以下 2 项考核指标进行期末总评成绩综合评定。其构成比 例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的 40%(其中考勤占 10%,作业占 30%) 期末考核成绩:占课程总成绩的 60% 八、推荐教材和教学参考书 教 材:《古代汉语》第 1-4 册校订重排本,王力主编,吉常宏等编,中华书局,1999 年第 3 版。 教 材:《古代汉语》(上)(下)(修订本),郭锡良、唐作藩、何九盈、蒋绍愚、田瑞娟编 著,商务印书馆,1999 年第 1 版。 教 材:《古代汉语》(上)(中)(下),许嘉璐主编,高等教育出版社,1992 年第 1 版。d 教 材:《古代汉语》(修订本)(上)(下),荆贵生主编,黄河出版社,1997 年第 2 版。 教 材:《新编古代汉语》(全二册),周及徐主编,中华书局,2009 年第 1 版。 参考书:《汉语史稿》,王力著,中华书局,1980 年新 1 版 参考书:《文字学概要》,裘锡圭著,商务印书馆,1998 年第 1 版。 参考书:《训诂简论》,陆宗达著,北京出版社,2002 年第 1 版。 参考书:《音韵学教程》,唐作藩著,北京大学出版社,1987 年第 1 版。 撰写人:崔雪梅 审核人:

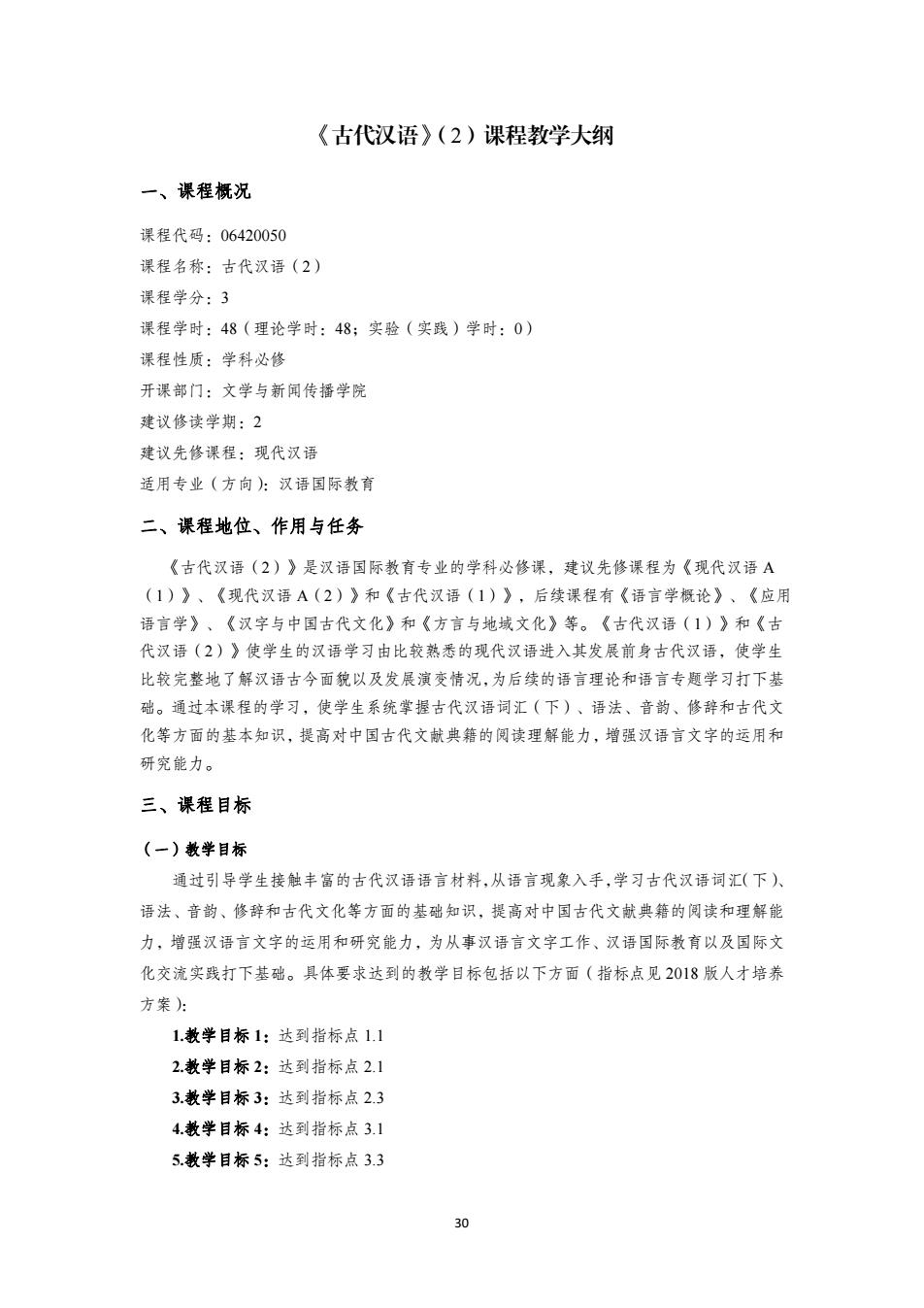

《古代汉语》(2)课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:06420050 课程名称:古代汉语(2) 课程学分:3 课程学时:48(理论学时:48;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科必修 开课部门:文学与新闻传播学院 建议修读学期:2 建议先修课程:现代汉语 适用专业(方向):汉语国际教育 二、课程地位、作用与任务 《古代汉语(2)》是汉语国际教育专业的学科必修课,建议先修课程为《现代汉语A (1)》、《现代汉语A(2)》和《古代汉语(1)》,后续课程有《语言学概论》、《应用 语言学》、《汉字与中国古代文化》和《方言与地域文化》等。《古代汉语(1)》和《古 代汉语(2)》使学生的汉语学习由比较熟悉的现代汉语进入其发展前身古代汉语,使学生 比较完整地了解汉语古今面貌以及发展演变情况,为后续的语言理论和语言专题学习打下基 础。通过本课程的学习,使学生系统掌握古代汉语词汇(下)、语法、音韵、修辞和古代文 化等方面的基本知识,提高对中国古代文献典籍的阅读理解能力,增强汉语言文字的运用和 研究能力。 三、课程目标 (一)教学目标 通过引导学生接触丰富的古代汉语语言材料,从语言现象入手,学习古代汉语词汇(下)、 语法、音韵、修辞和古代文化等方面的基础知识,提高对中国古代文献典籍的阅读和理解能 力,增强汉语言文字的运用和研究能力,为从事汉语言文字工作、汉语国际教育以及国际文 化交流实践打下基础。具体要求达到的教学目标包括以下方面(指标点见2018版人才培养 方案) 1.教学目标1:达到指标点1.1 2.教学目标2:达到指标点2.1 3.教学目标3:达到指标点2.3 4.教学目标4:达到指标点3.1 5.教学目标5:达到指标点3.3 30

30 《古代汉语》(2)课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:06420050 课程名称:古代汉语(2) 课程学分:3 课程学时:48(理论学时:48;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科必修 开课部门:文学与新闻传播学院 建议修读学期:2 建议先修课程:现代汉语 适用专业(方向):汉语国际教育 二、课程地位、作用与任务 《古代汉语(2)》是汉语国际教育专业的学科必修课,建议先修课程为《现代汉语 A (1)》、《现代汉语 A(2)》和《古代汉语(1)》,后续课程有《语言学概论》、《应用 语言学》、《汉字与中国古代文化》和《方言与地域文化》等。《古代汉语(1)》和《古 代汉语(2)》使学生的汉语学习由比较熟悉的现代汉语进入其发展前身古代汉语,使学生 比较完整地了解汉语古今面貌以及发展演变情况,为后续的语言理论和语言专题学习打下基 础。通过本课程的学习,使学生系统掌握古代汉语词汇(下)、语法、音韵、修辞和古代文 化等方面的基本知识,提高对中国古代文献典籍的阅读理解能力,增强汉语言文字的运用和 研究能力。 三、课程目标 (一)教学目标 通过引导学生接触丰富的古代汉语语言材料,从语言现象入手,学习古代汉语词汇(下)、 语法、音韵、修辞和古代文化等方面的基础知识,提高对中国古代文献典籍的阅读和理解能 力,增强汉语言文字的运用和研究能力,为从事汉语言文字工作、汉语国际教育以及国际文 化交流实践打下基础。具体要求达到的教学目标包括以下方面(指标点见 2018 版人才培养 方案): 1.教学目标 1:达到指标点 1.1 2.教学目标 2:达到指标点 2.1 3.教学目标 3:达到指标点 2.3 4.教学目标 4:达到指标点 3.1 5.教学目标 5:达到指标点 3.3

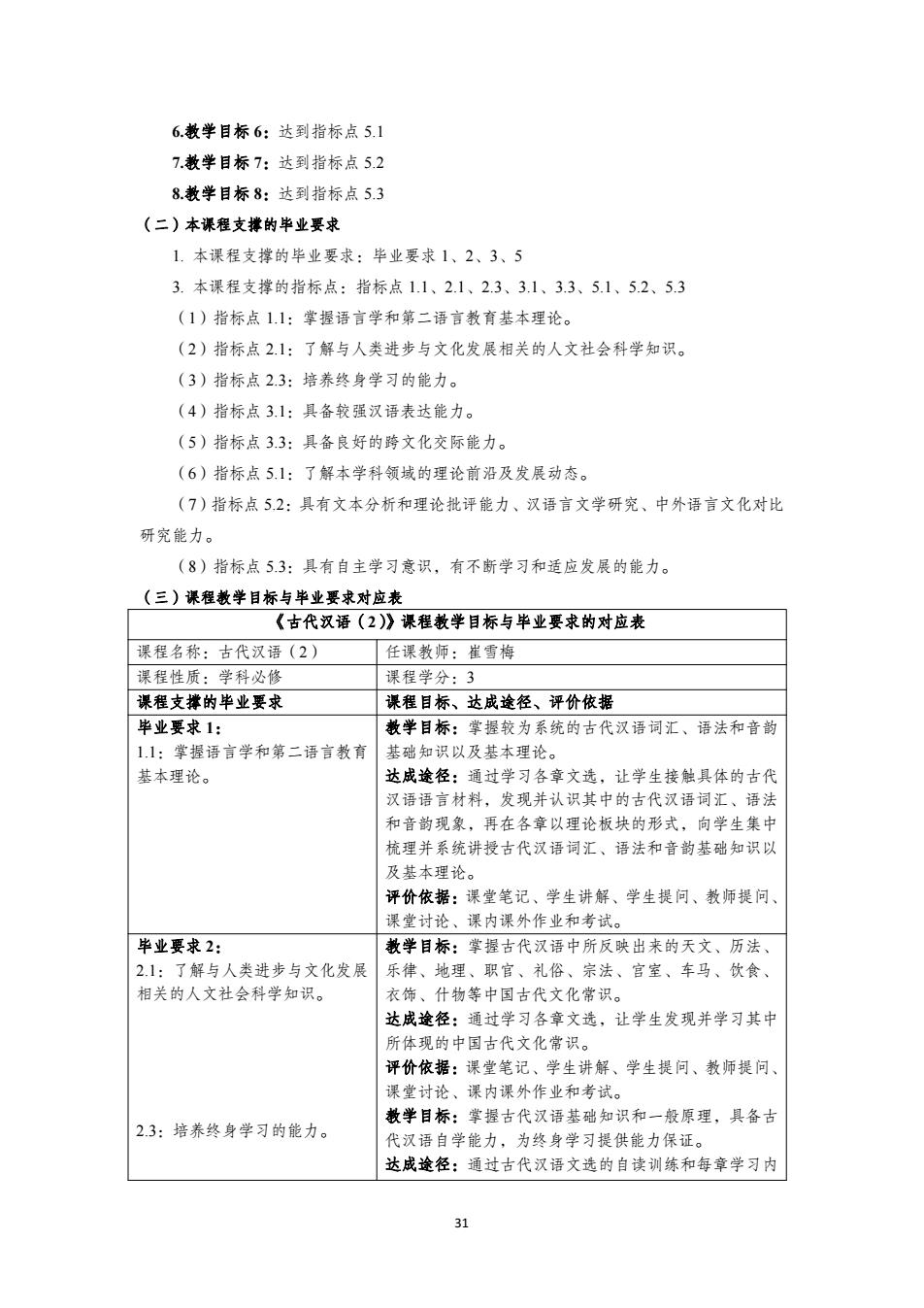

6.教学目标6:达到指标点5.1 7.教学目标7:达到指标点5.2 8教学目标8:达到指标点5.3 (二)本课程支撑的半业要求 1.本课程支撑的毕业要求:毕业要求1、2、3、5 3.本课程支撑的指标点:指标点1.1、2.1、2.3、3.1、3.3、5.1、5.2、5.3 (1)指标点1.1:掌握语言学和第二语言教育基本理论。 (2)指标点21:了解与人类进步与文化发展相关的人文社会科学知识。 (3)指标点2.3:培养终身学习的能力。 (4)指标点3.1:具备较强汉语表达能力。 (5)指标点3.3:具备良好的跨文化交际能力。 (6)指标点5.1:了解本学科领域的理论前沿及发展动态。 (7)指标点52:具有文本分析和理论批评能力、汉语言文学研究、中外语言文化对比 研究能力。 (8)指标点53:具有自主学习意识,有不断学习和适应发展的能力。 (三)课程教学目标与半业要求对应表 《古代汉语(2)》课程教学目标与半业要求的对应表 课程名称:古代汉语(2) 任课教师:崔雪梅 课程性质:学科必修 课程学分:3 课程支撑的半业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求1: 教学目标:掌握较为系统的古代汉语词汇、语法和音韵 1.1:掌握语言学和第二语言教有 基础知识以及基本理论。 基本理论。 达成途径:通过学习各章文选,让学生接触具体的古代 汉语语言材料,发现并认识其中的古代汉语词汇、语法 和音韵现象,再在各章以理论板块的形式,向学生集中 梳理并系统讲授古代汉语词汇、语法和音韵基础知识以 及基本理论。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 毕业要求2: 教学目标:掌握古代汉语中所反映出来的天文、历法、 21:了解与人类进步与文化发展 乐律、地理、职官、礼俗、宗法、宫室、车马、饮食、 相关的人文社会科学知识。 衣饰、什物等中国古代文化常识。 达成途径:通过学习各章文选,让学生发现并学习其中 所体现的中国古代文化常识。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:掌握古代汉语基础知识和一般原理,具备古 2.3:培养终身学习的能力。 代汉语自学能力,为终身学习提供能力保证。 达成途径:通过古代汉语文选的自读训练和每章学习内 31

31 6.教学目标 6:达到指标点 5.1 7.教学目标 7:达到指标点 5.2 8.教学目标 8:达到指标点 5.3 (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:毕业要求 1、2、3、5 3. 本课程支撑的指标点:指标点 1.1、2.1、2.3、3.1、3.3、5.1、5.2、5.3 (1)指标点 1.1:掌握语言学和第二语言教育基本理论。 (2)指标点 2.1:了解与人类进步与文化发展相关的人文社会科学知识。 (3)指标点 2.3:培养终身学习的能力。 (4)指标点 3.1:具备较强汉语表达能力。 (5)指标点 3.3:具备良好的跨文化交际能力。 (6)指标点 5.1:了解本学科领域的理论前沿及发展动态。 (7)指标点 5.2:具有文本分析和理论批评能力、汉语言文学研究、中外语言文化对比 研究能力。 (8)指标点 5.3:具有自主学习意识,有不断学习和适应发展的能力。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《古代汉语(2)》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:古代汉语(2) 任课教师:崔雪梅 课程性质:学科必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 1.1:掌握语言学和第二语言教育 基本理论。 教学目标:掌握较为系统的古代汉语词汇、语法和音韵 基础知识以及基本理论。 达成途径:通过学习各章文选,让学生接触具体的古代 汉语语言材料,发现并认识其中的古代汉语词汇、语法 和音韵现象,再在各章以理论板块的形式,向学生集中 梳理并系统讲授古代汉语词汇、语法和音韵基础知识以 及基本理论。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 毕业要求 2: 2.1:了解与人类进步与文化发展 相关的人文社会科学知识。 2.3:培养终身学习的能力。 教学目标:掌握古代汉语中所反映出来的天文、历法、 乐律、地理、职官、礼俗、宗法、宫室、车马、饮食、 衣饰、什物等中国古代文化常识。 达成途径:通过学习各章文选,让学生发现并学习其中 所体现的中国古代文化常识。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:掌握古代汉语基础知识和一般原理,具备古 代汉语自学能力,为终身学习提供能力保证。 达成途径:通过古代汉语文选的自读训练和每章学习内

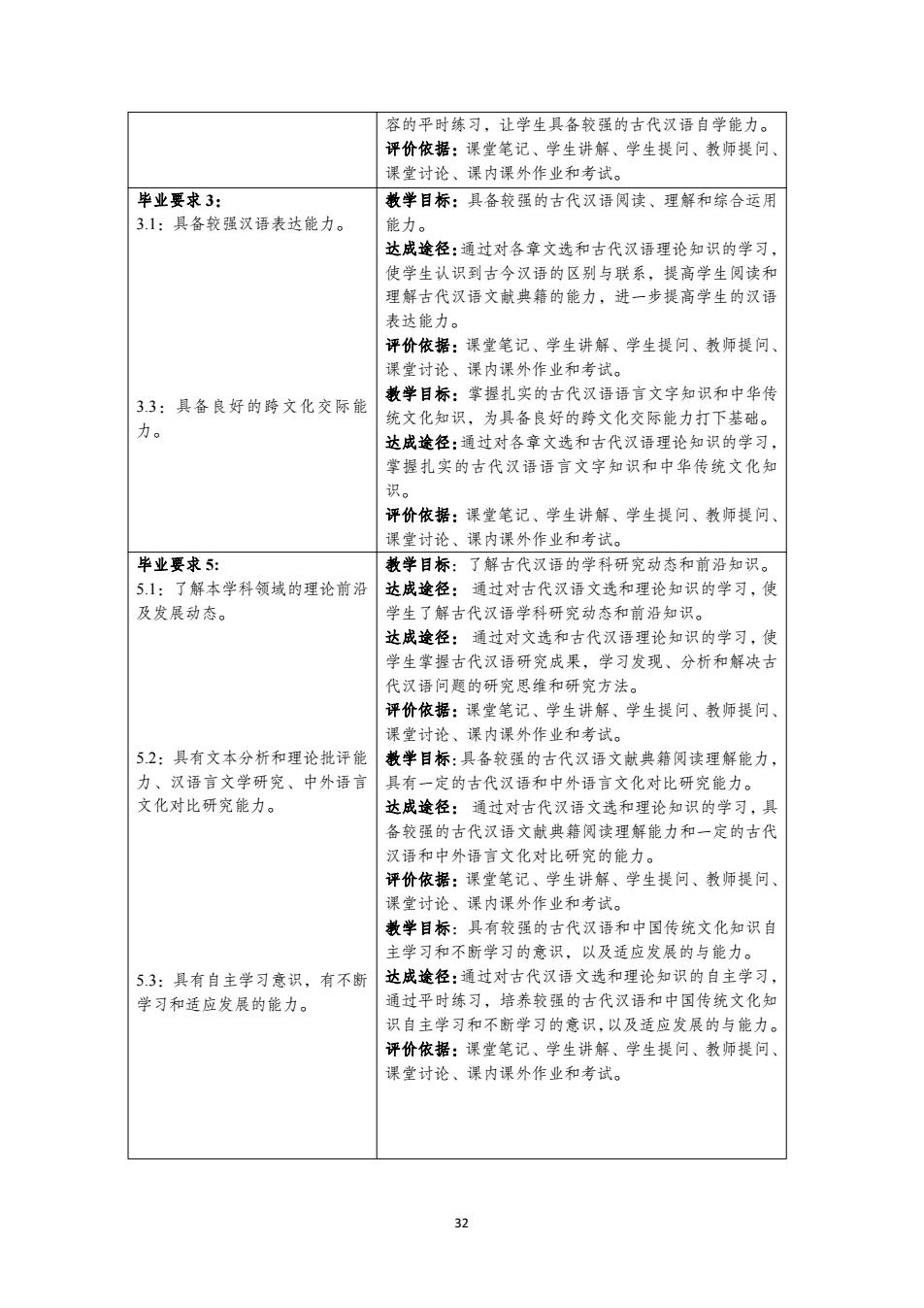

容的平时练习,让学生具备较强的古代汉语自学能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 毕业要求3: 教学目标:具备较强的古代汉语阅读、理解和综合运用 3.1:具备较强汉语表达能力。 能力。 达成途径:通过对各章文选和古代汉语理论知识的学习, 使学生认识到古今汉语的区别与联系,提高学生阅读和 理解古代汉语文献典籍的能力,进一步提高学生的汉语 表达能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 33:具备良好的跨文化交际能 教学目标:掌握扎实的古代汉语语言文字知识和中华传 统文化知识,为具备良好的跨文化交际能力打下基础。 力。 达成途径:通过对各章文选和古代汉语理论知识的学习, 掌握扎实的古代汉语语言文字知识和中华传统文化知 识。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 半业要求5: 教学目标:了解古代汉语的学科研究动态和前沿知识。 5.1:了解本学科领域的理论前沿 达成途径:通过对古代汉语文选和理论知识的学习,使 及发展动态。 学生了解古代汉语学科研究动态和前沿知识。 达成途径:通过对文选和古代汉语理论知识的学习,使 学生掌握古代汉语研究成果,学习发现、分析和解决古 代汉语问题的研究思维和研究方法。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 52:具有文本分析和理论批评能 教学目标:具备较强的古代汉语文献典籍阅读理解能力, 力、汉语言文学研究、中外语言 具有一定的古代汉语和中外语言文化对比研究能力。 文化对比研究能力。 达成途径:通过对古代汉语文选和理论知识的学习,具 备较强的古代汉语文献典籍阅读理解能力和一定的古代 汉语和中外语言文化对比研究的能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:具有较强的古代汉语和中国传统文化知识自 主学习和不断学习的意识,以及适应发展的与能力。 5.3:具有自主学习意识,有不断 达成途径:通过对古代汉语文选和理论知识的自主学习, 学习和适应发展的能力。 通过平时练习,培养较强的古代汉语和中国传统文化知 识自主学习和不断学习的意识,以及适应发展的与能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 32

32 容的平时练习,让学生具备较强的古代汉语自学能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 毕业要求 3: 3.1:具备较强汉语表达能力。 3.3:具备良好的跨文化交际能 力。 教学目标:具备较强的古代汉语阅读、理解和综合运用 能力。 达成途径:通过对各章文选和古代汉语理论知识的学习, 使学生认识到古今汉语的区别与联系,提高学生阅读和 理解古代汉语文献典籍的能力,进一步提高学生的汉语 表达能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:掌握扎实的古代汉语语言文字知识和中华传 统文化知识,为具备良好的跨文化交际能力打下基础。 达成途径:通过对各章文选和古代汉语理论知识的学习, 掌握扎实的古代汉语语言文字知识和中华传统文化知 识。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 毕业要求 5: 5.1:了解本学科领域的理论前沿 及发展动态。 5.2:具有文本分析和理论批评能 力、汉语言文学研究、中外语言 文化对比研究能力。 5.3:具有自主学习意识,有不断 学习和适应发展的能力。 教学目标:了解古代汉语的学科研究动态和前沿知识。 达成途径: 通过对古代汉语文选和理论知识的学习,使 学生了解古代汉语学科研究动态和前沿知识。 达成途径: 通过对文选和古代汉语理论知识的学习,使 学生掌握古代汉语研究成果,学习发现、分析和解决古 代汉语问题的研究思维和研究方法。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:具备较强的古代汉语文献典籍阅读理解能力, 具有一定的古代汉语和中外语言文化对比研究能力。 达成途径: 通过对古代汉语文选和理论知识的学习,具 备较强的古代汉语文献典籍阅读理解能力和一定的古代 汉语和中外语言文化对比研究的能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试。 教学目标:具有较强的古代汉语和中国传统文化知识自 主学习和不断学习的意识,以及适应发展的与能力。 达成途径:通过对古代汉语文选和理论知识的自主学习, 通过平时练习,培养较强的古代汉语和中国传统文化知 识自主学习和不断学习的意识,以及适应发展的与能力。 评价依据:课堂笔记、学生讲解、学生提问、教师提问、 课堂讨论、课内课外作业和考试