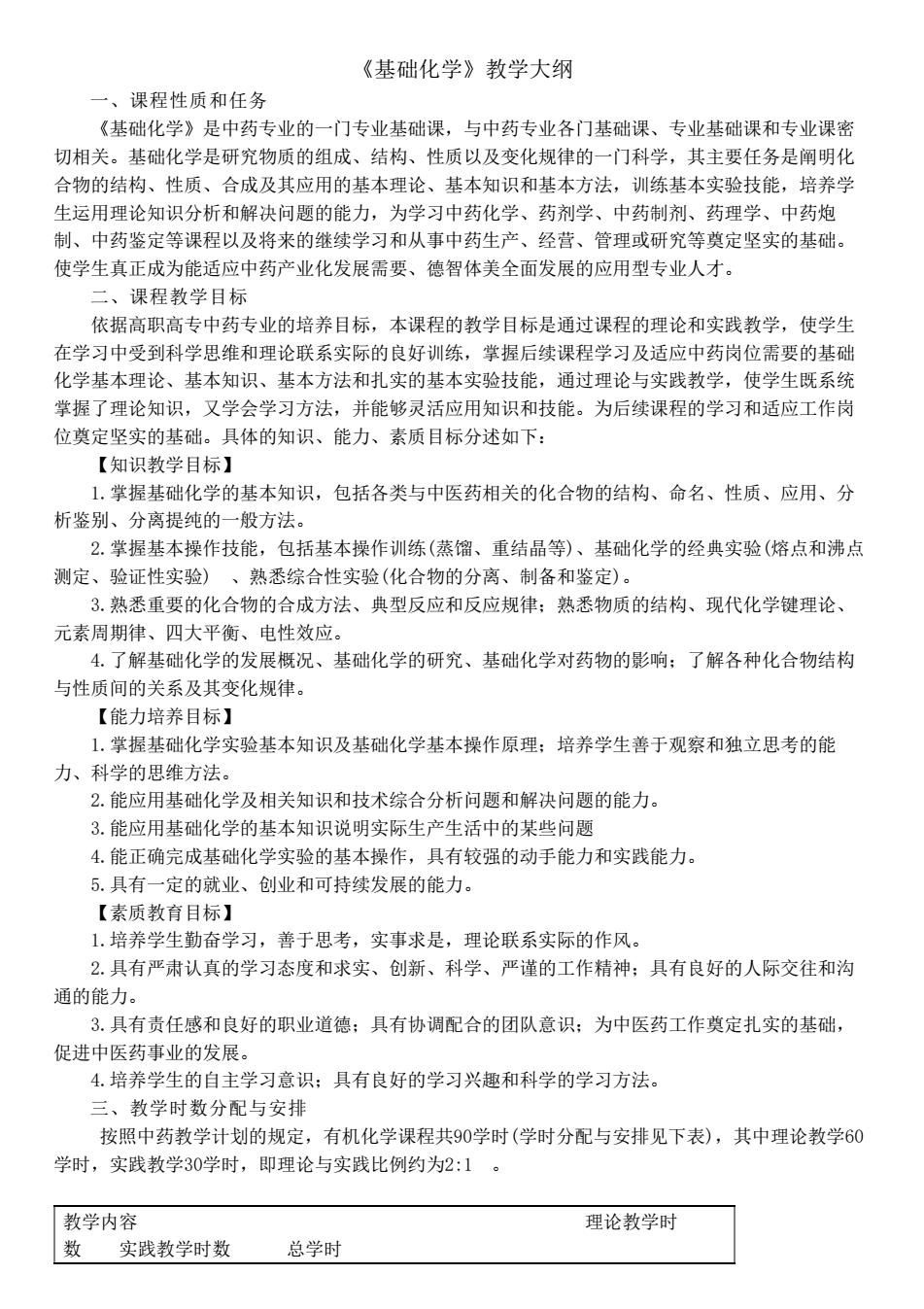

《基础化学》教学大纲 一、课程性质和任务 《基础化学》是中药专业的一门专业基础课,与中药专业各门基础课、专业基础课和专业课密 切相关。基础化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的一门科学,其主要任务是阐明化 合物的结构、性质、合成及其应用的基本理论、基本知识和基本方法,训练基本实验技能,培养学 生运用理论知识分析和解决问题的能力,为学习中药化学、药剂学、中药制剂、药理学、中药炮 制、中药鉴定等课程以及将来的继续学习和从事中药生产、经营、管理或研究等奠定坚实的基础 使学生真正成为能适应中药产业化发展需要、德智体美全面发展的应用型专业人才。 二、课程教学目标 依据高职高专中药专业的培养目标,本课程的教学目标是通过课程的理论和实践教学,使学生 在学习中受到科学思维和理论联系实际的良好训练,学握后续课程学习及适应中药岗位需要的基础 化学基本理论、基本知识、基本方法和扎实的基本实验技能,通过理论与实践教学,使学生既系统 掌握了理论知识,又学会学习方法,并能够灵活应用知识和技能。为后续课程的学习和适应工作岗 位奠定坚实的基础。具体的知识、能力、素质目标分述如下: 【知识教学目标】 1.掌握基础化学的基本知识,包括各类与中医药相关的化合物的结构、命名、性质、应用、分 析鉴别、分离提纯的一般方法。 2.掌握基本操作技能,包括基本操作训练(蒸馏、重结晶等)、基础化学的经典实验(熔点和沸点 测定、验证性实验) 、熟悉综合性实验(化合物的分离、制备和鉴定)。 3.熟悉重要的化合物的合成方法、典型反应和反应规律:熟悉物质的结构、现代化学键理论 元素周期律、四大平衡、电性效应。 4.了解基础化学的发展概况、基础化学的研究、基础化学对药物的影响:了解各种化合物结构 与性质间的关系及其变化规律。 【能力培养目标】 1.掌握基础化学实验基本知识及基础化学基本操作原理:培养学生善于观察和独立思考的能 力、科学的思维方法。 2.能应用基础化学及相关知识和技术综合分析问颗和解决问题的能力 3.能应用基础化学的基本知识说明实际生产生活中的某些问题 4.能正确完成基础化学实验的基本操作,具有较强的动手能力和实践能力。 5.具有一定的就业、创业和可持续发展的能力。 【素质教育目标】 1.培养学生勤奋学习,善于思考,实事求是,理论联系实际的作风。 2.具有严肃认真的学习态度和求实、创新、科学、严谨的工作精神:具有良好的人际交往和沟 通的能力。 3.具有责任感和良好的职业道德:具有协调配合的团队意识:为中医药工作奠定扎实的基础, 促进中医药事业的发展。 4.培养学生的自主学习意识:具有良好的学习兴趣和科学的学习方法。 三、教学时数分配与安排 按照中药教学计划的规定,有机化学课程共90学时(学时分配与安排见下表),其中理论教学60 学时,实践教学30学时,即理论与实践比例约为2:1。 教学内容 理论教学时 数实践教学时数 总学时

《基础化学》教学大纲 一、课程性质和任务 《基础化学》是中药专业的一门专业基础课,与中药专业各门基础课、专业基础课和专业课密 切相关。基础化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的一门科学,其主要任务是阐明化 合物的结构、性质、合成及其应用的基本理论、基本知识和基本方法,训练基本实验技能,培养学 生运用理论知识分析和解决问题的能力,为学习中药化学、药剂学、中药制剂、药理学、中药炮 制、中药鉴定等课程以及将来的继续学习和从事中药生产、经营、管理或研究等奠定坚实的基础。 使学生真正成为能适应中药产业化发展需要、德智体美全面发展的应用型专业人才。 二、课程教学目标 依据高职高专中药专业的培养目标,本课程的教学目标是通过课程的理论和实践教学,使学生 在学习中受到科学思维和理论联系实际的良好训练,掌握后续课程学习及适应中药岗位需要的基础 化学基本理论、基本知识、基本方法和扎实的基本实验技能,通过理论与实践教学,使学生既系统 掌握了理论知识,又学会学习方法,并能够灵活应用知识和技能。为后续课程的学习和适应工作岗 位奠定坚实的基础。具体的知识、能力、素质目标分述如下: 【知识教学目标】 1.掌握基础化学的基本知识,包括各类与中医药相关的化合物的结构、命名、性质、应用、分 析鉴别、分离提纯的一般方法。 2.掌握基本操作技能,包括基本操作训练(蒸馏、重结晶等)、基础化学的经典实验(熔点和沸点 测定、验证性实验) 、熟悉综合性实验(化合物的分离、制备和鉴定)。 3.熟悉重要的化合物的合成方法、典型反应和反应规律;熟悉物质的结构、现代化学键理论、 元素周期律、四大平衡、电性效应。 4.了解基础化学的发展概况、基础化学的研究、基础化学对药物的影响;了解各种化合物结构 与性质间的关系及其变化规律。 【能力培养目标】 1.掌握基础化学实验基本知识及基础化学基本操作原理;培养学生善于观察和独立思考的能 力、科学的思维方法。 2.能应用基础化学及相关知识和技术综合分析问题和解决问题的能力。 3.能应用基础化学的基本知识说明实际生产生活中的某些问题 4.能正确完成基础化学实验的基本操作,具有较强的动手能力和实践能力。 5.具有一定的就业、创业和可持续发展的能力。 【素质教育目标】 1.培养学生勤奋学习,善于思考,实事求是,理论联系实际的作风。 2.具有严肃认真的学习态度和求实、创新、科学、严谨的工作精神;具有良好的人际交往和沟 通的能力。 3.具有责任感和良好的职业道德;具有协调配合的团队意识;为中医药工作奠定扎实的基础, 促进中医药事业的发展。 4.培养学生的自主学习意识;具有良好的学习兴趣和科学的学习方法。 三、教学时数分配与安排 按照中药教学计划的规定,有机化学课程共90学时(学时分配与安排见下表),其中理论教学60 学时,实践教学30学时,即理论与实践比例约为2:1 。 教学内容 理论教学时 数 实践教学时数 总学时

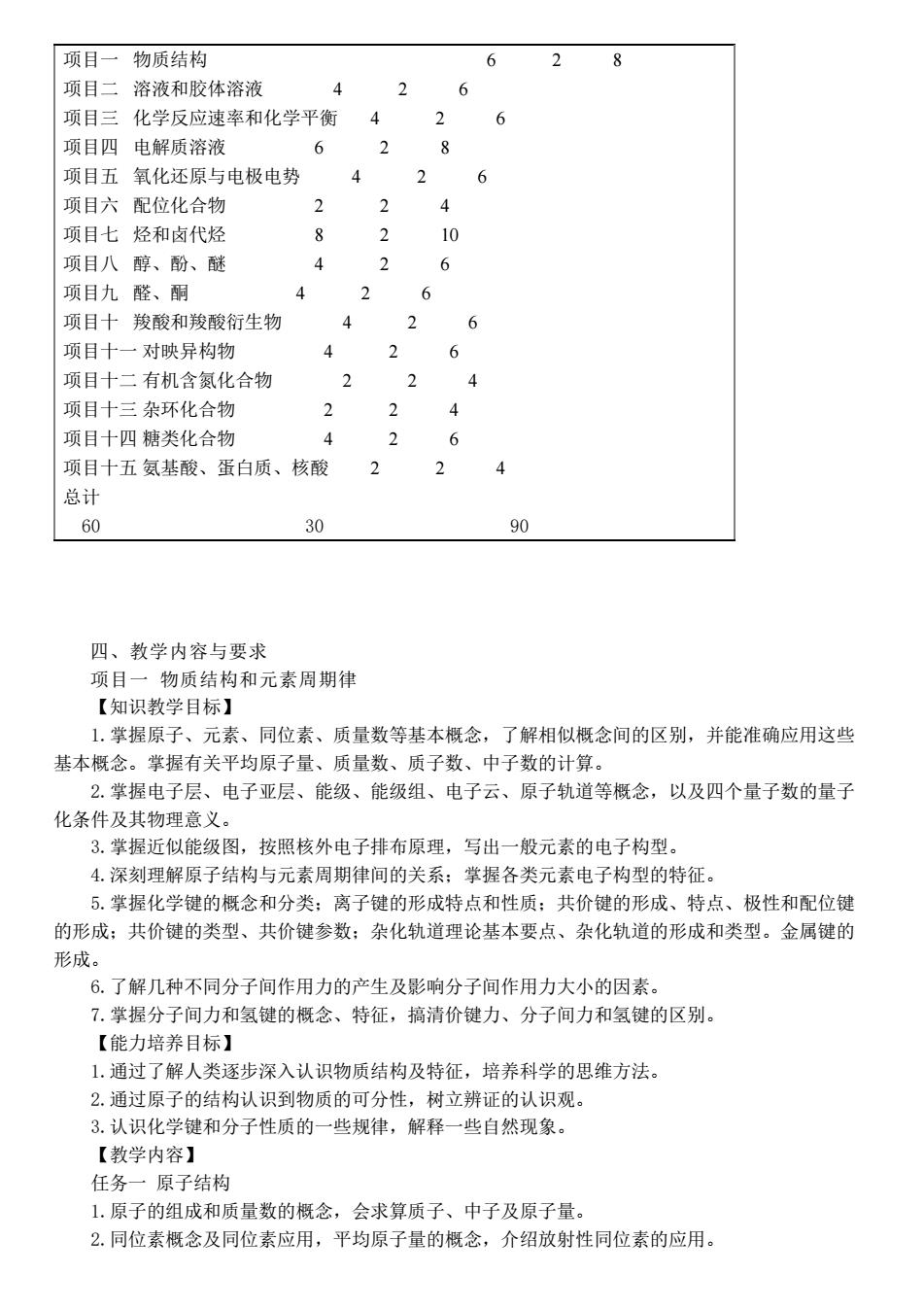

项目一物质结构 项目二溶液和胶体溶液 4 项目三化学反应速率和化学平衡 项目四由解质溶液 6 项目五氧化还原与电极电势 4 6 项目六配位化合物 2 2 项目七烃和卤代烃 2 10 项目八醇、酚、醚 44 2 项目九醛、酮 6 项目十羧酸和羧酸衍生物 4 2 6 项目十一对映异构物 2 6 项目十一有机含氮化合物 2 项目十三杂环化合物 2 项目十四糖类化合物 4 项目十五氨基酸、蛋白质、核酸 4 总计 60 30 90 四、教学内容与要求 项目一物质结构和元素周期律 【知识教学目标】 1.掌握原子、元素、同位素、质量数等基本概念,了解相似概念间的区别,并能准确应用这些 基本概念。掌握有关平均原子量、质量数、质子数、中子数的计算。 2.掌握电子层、电子亚层、能级、能级组、电子云、原子轨道等概念,以及四个量子数的量子 化条件及其物理意义。 3.堂握析似能级图,按照核外电子排布原理,写出一般元素的电子构型 4.深刻理解原子结构与元素周期律间的关系;掌握各类元素电子构型的特征。 5.掌握化学键的概念和分类:离子键的形成特点和性质:共价键的形成、特点、极性和配位键 的形成:共价键的类型、共价键参数:杂化轨道理论基本要点、杂化轨道的形成和类型。金属键的 形成 6.了解几种不同分子间作用力的产生及影响分子间作用力大小的因素。 7.掌握分子间力和氢键的概念、特征,搞清价键力、分子间力和氢键的区别 【能力培养目标】 L.通过了解人类逐步深入认识物质结构及特征,培养科学的思维方法。 2.通过原子的结构认识到物质的可分性,树立辨证的认识观。 3.认识化学键和分子性质的一些规律,解释一些自然现象。 【教学内容】 任务一原子结构 1.原子的组成和质量数的概念,会求算质子、中子及原子量。 2.同位素概念及同位素应用,平均原子量的概念,介绍放射性同位素的应用

项目一 物质结构 6 2 8 项目二 溶液和胶体溶液 4 2 6 项目三 化学反应速率和化学平衡 4 2 6 项目四 电解质溶液 6 2 8 项目五 氧化还原与电极电势 4 2 6 项目六 配位化合物 2 2 4 项目七 烃和卤代烃 8 2 10 项目八 醇、酚、醚 4 2 6 项目九 醛、酮 4 2 6 项目十 羧酸和羧酸衍生物 4 2 6 项目十一 对映异构物 4 2 6 项目十二 有机含氮化合物 2 2 4 项目十三 杂环化合物 2 2 4 项目十四 糖类化合物 4 2 6 项目十五 氨基酸、蛋白质、核酸 2 2 4 总计 60 30 90 四、教学内容与要求 项目一 物质结构和元素周期律 【知识教学目标】 1.掌握原子、元素、同位素、质量数等基本概念,了解相似概念间的区别,并能准确应用这些 基本概念。掌握有关平均原子量、质量数、质子数、中子数的计算。 2.掌握电子层、电子亚层、能级、能级组、电子云、原子轨道等概念,以及四个量子数的量子 化条件及其物理意义。 3.掌握近似能级图,按照核外电子排布原理,写出一般元素的电子构型。 4.深刻理解原子结构与元素周期律间的关系;掌握各类元素电子构型的特征。 5.掌握化学键的概念和分类;离子键的形成特点和性质;共价键的形成、特点、极性和配位键 的形成;共价键的类型、共价键参数;杂化轨道理论基本要点、杂化轨道的形成和类型。金属键的 形成。 6.了解几种不同分子间作用力的产生及影响分子间作用力大小的因素。 7.掌握分子间力和氢键的概念、特征,搞清价键力、分子间力和氢键的区别。 【能力培养目标】 1.通过了解人类逐步深入认识物质结构及特征,培养科学的思维方法。 2.通过原子的结构认识到物质的可分性,树立辨证的认识观。 3.认识化学键和分子性质的一些规律,解释一些自然现象。 【教学内容】 任务一 原子结构 1.原子的组成和质量数的概念,会求算质子、中子及原子量。 2.同位素概念及同位素应用,平均原子量的概念,介绍放射性同位素的应用

3.原子核外电子运动的基本特点、原子轨道和电子云的概念。 4.原子核外电子运动状态的四个量子数:原子轨道能级、能级组、能级图的概念,核外电子排 布的能级关系:原子核外电子排布原理。 5.元素周期表的结构:元素的电子层结构和周期与族的关系:元素周期表中元素性质的周期性 递变规律。 6.原子的电子层结构与元素周期律、元素性质之间关系:元素的电子层结构和周期与族的关 系:元素周期表中元素性质的周期性递变规律。 任务二分子结构 1.化学键、共价键、离子键、氢键的定义及特征:氢键的形成及特点;现代价键理论和杂化轨 道理论的基本要点。 2.键能、罐长、罐角、键的极性。 3.离子键的形成、离子键的特征与本质:共价键的形成,共价键的饱和性和方向性 4.”杂化“和“杂化轨道”5p、sp2、sp3杂化:等性杂化和不等性杂化。 5.分子的极性,极性分子和非极性分子。分子的极性和化学雄极性的关系:分子间作用力(取向 力、诱导力、色散力)及其特点 6.氢键的形成与本质,氢键的方向性和饱和性:分子间力和氢键对物质性质的影响。 项目二溶液和胶体溶液 【知识教学目标】 1.了解分散系及分类 2.掌握溶液的组成和浓度的表示方法。 3学握渗透压的概念,渗透现象的产生和条件,了解渗透压在医学上得应用。 4.掌握溶胶的性质和胶团的结构:掌握溶胶的稳定因素及聚沉方法。 5.了解高分子溶液的概念和特征:掌握凝胶的性质。 【能力培养目标】 1.学会计算各种溶液的浓度、配制各种浓度的溶液、使用配制溶液的各种仪器。 2.学会用化学法制备胶体 3.掌握高分子溶液对胶体的保护作用 【数学内容】 任务 浴没 1.掌握分散系的定义、分类及分子分散系: 2.各种不同分散系的区别和应用。 3.溶液的浓度表示法及其换算:物质的量浓度、质量浓度、分数浓度。 4溶液的配制:溶液稀释公式和混合溶液的浓度求算:溶液的配制、稀释的具体操作方法。 5.溶液的渗透压:渗透现象和渗透压,渗透压与溶液浓度的关系,.渗透压在医学上的意义。 任务二胶体溶液 1.溶胶的定义、胶团的结构 2.溶胶的性质、光学、电学、动力学性质」 3.溶胶的稳定因素和聚沉方法。 4.高分子化合物溶液的概念:高分子化合物溶液的特征;高分子化合物溶液的敏化作用。 5.凝胶的定义:凝胶的形成条件、分类和主要性质。 项目三化学反应速率和化学平衡 【知识教学目标】

3.原子核外电子运动的基本特点、原子轨道和电子云的概念。 4.原子核外电子运动状态的四个量子数;原子轨道能级、能级组、能级图的概念,核外电子排 布的能级关系;原子核外电子排布原理。 5.元素周期表的结构;元素的电子层结构和周期与族的关系;元素周期表中元素性质的周期性 递变规律。 6.原子的电子层结构与元素周期律、元素性质之间关系;元素的电子层结构和周期与族的关 系;元素周期表中元素性质的周期性递变规律。 任务二 分子结构 1.化学键、共价键、离子键、氢键的定义及特征;氢键的形成及特点;现代价键理论和杂化轨 道理论的基本要点。 2.键能、键长、键角、键的极性。 3.离子键的形成、离子键的特征与本质;共价键的形成,共价键的饱和性和方向性。 4. "杂化"和"杂化轨道";sp、sp2、sp3杂化;等性杂化和不等性杂化。 5.分子的极性,极性分子和非极性分子。分子的极性和化学键极性的关系;分子间作用力(取向 力、诱导力、色散力)及其特点。 6.氢键的形成与本质,氢键的方向性和饱和性;分子间力和氢键对物质性质的影响。 项目二 溶液和胶体溶液 【知识教学目标】 1.了解分散系及分类。 2.掌握溶液的组成和浓度的表示方法。 3.掌握渗透压的概念,渗透现象的产生和条件,了解渗透压在医学上得应用。 4.掌握溶胶的性质和胶团的结构;掌握溶胶的稳定因素及聚沉方法。 5.了解高分子溶液的概念和特征;掌握凝胶的性质。 【能力培养目标】 1.学会计算各种溶液的浓度、配制各种浓度的溶液、使用配制溶液的各种仪器。 2.学会用化学法制备胶体。 3.掌握高分子溶液对胶体的保护作用。 【教学内容】 任务一 溶液 1.掌握分散系的定义、分类及分子分散系。 2.各种不同分散系的区别和应用。 3.溶液的浓度表示法及其换算:物质的量浓度、质量浓度、分数浓度。 4.溶液的配制;溶液稀释公式和混合溶液的浓度求算;溶液的配制、稀释的具体操作方法。 5.溶液的渗透压:渗透现象和渗透压,渗透压与溶液浓度的关系,.渗透压在医学上的意义。 任务二 胶体溶液 1.溶胶的定义、胶团的结构。 2.溶胶的性质、光学、电学、动力学性质。 3.溶胶的稳定因素和聚沉方法。 4.高分子化合物溶液的概念;高分子化合物溶液的特征;高分子化合物溶液的敏化作用。 5.凝胶的定义;凝胶的形成条件、分类和主要性质。 项目三 化学反应速率和化学平衡 【知识教学目标】

1堂握化学反应速率的概念及反应速率的表示方法 2.熟悉化学反应活化能概念及其与反应速率的关系。 3.掌握热化学反应方程式的写法。 4,掌握浓度、温度、压强及催化剂对反应速率的影响。 5.掌握化学平衡的概念,理解平衡常数的意义。 6.掌握有关化学平衡的计算:熟悉有关化学平衡移动原理及其应用。 【能力培养目标】 1.学会求算化学反应中,各物质的平衡浓度和反应物的转化率。 2.学会测定化学反应速度和化学平衡常数 3.学会通过实验证明浓度、温度、压强及催化剂对化学平衡的影响 【教学内容】 任务一化学反应速率 1.化学反应速率的表示法,平均速率和瞬时速率。 2.基元反应和复杂反应,质量作用定律:影响化学反应速率的因素。 任务二化学平衡 1.可逆反应和化学平衡,化学平衡的特征。 2.化学平衡常数:化学平衡定律,Kc与K即的关系,平衡常数的意义 3.化学平衡的有关计算、平衡常数、平衡浓度、转化率、最大产量。 4.化学平衡的移动概念:浓度、压力、温度对化学平衡的影响:催化剂与化学平衡的关系及意 5.勒夏特里原理 项目四电解质溶液 【知识教学目标】 1.了解酸碱理论发展的概况,掌握酸碱的质子理论 2.掌握溶液酸度的概念和pH值的意义,熟悉pH与氢离子浓度的相互换算。了解溶液H的近似测 定。了解拉平效应和区分效应 3.能应用化学平衡原理分析水、弱酸、弱碱的电离平衡:掌握多元弱酸电离的机理:掌握同离 子效应、盐效应等影响电离平衡移动的因素:熟练掌握有关离子浓度的计算 4.了解缓冲溶液的组成:缓冲作用原理:缓冲溶液的性质。掌握缓冲溶液H值的计算。 5.难溶电解质的沉淀-溶解平衡:溶度积原理,溶度积常数Ksp,溶度积规则及有关计算 6.沉淀的生成、溶解与转化:沉淀反应的应用。 【能力培养目标】 1.学会计算各种酸碱性溶液的H值、计算各种缓冲溶液的pH。 3.能配制不同pH缓冲溶液。 4应用酸碱质子理论区分不同的酸碱: 5.学会使用酸度计和pH试纸。 6.学会求算难溶电解质的Ks即和溶解度、用溶度积判断沉淀的生成、溶解与转化、沉淀的生成 溶解与转化实验。 7.能熟练地进行溶度积测定的实验操作。 【教学内容】 任务 酸碱平衡 1.酸碱理论发展的概况:酸碱的质子理论。讲述酸碱质子理论中酸碱的定义、共轭酸碱的概念 和关系酸碱质子理论下的中和反应、电离作用、水解反应等的实质

1.掌握化学反应速率的概念及反应速率的表示方法。 2.熟悉化学反应活化能概念及其与反应速率的关系。 3.掌握热化学反应方程式的写法。 4.掌握浓度、温度、压强及催化剂对反应速率的影响。 5.掌握化学平衡的概念,理解平衡常数的意义。 6.掌握有关化学平衡的计算;熟悉有关化学平衡移动原理及其应用。 【能力培养目标】 1.学会求算化学反应中,各物质的平衡浓度和反应物的转化率。 2.学会测定化学反应速度和化学平衡常数。 3.学会通过实验证明浓度、温度、压强及催化剂对化学平衡的影响 【教学内容】 任务一 化学反应速率 1.化学反应速率的表示法,平均速率和瞬时速率。 2.基元反应和复杂反应,质量作用定律;影响化学反应速率的因素。 任务二 化学平衡 1.可逆反应和化学平衡,化学平衡的特征。 2.化学平衡常数:化学平衡定律,Kc与Kp的关系,平衡常数的意义。 3.化学平衡的有关计算、平衡常数、平衡浓度、转化率、最大产量。 4.化学平衡的移动概念;浓度、压力、温度对化学平衡的影响;催化剂与化学平衡的关系及意 义。 5.勒夏特里原理。 项目四 电解质溶液 【知识教学目标】 1.了解酸碱理论发展的概况,掌握酸碱的质子理论。 2.掌握溶液酸度的概念和pH值的意义,熟悉pH与氢离子浓度的相互换算。了解溶液pH的近似测 定。了解拉平效应和区分效应。 3.能应用化学平衡原理分析水、弱酸、弱碱的电离平衡;掌握多元弱酸电离的机理;掌握同离 子效应、盐效应等影响电离平衡移动的因素;熟练掌握有关离子浓度的计算。 4.了解缓冲溶液的组成;缓冲作用原理;缓冲溶液的性质。掌握缓冲溶液pH值的计算。 5.难溶电解质的沉淀-溶解平衡;溶度积原理,溶度积常数Ksp,溶度积规则及有关计算。 6.沉淀的生成、溶解与转化;沉淀反应的应用。 【能力培养目标】 1.学会计算各种酸碱性溶液的pH值、计算各种缓冲溶液的pH。 3.能配制不同pH缓冲溶液。 4.应用酸碱质子理论区分不同的酸碱。 5.学会使用酸度计和pH试纸。 6.学会求算难溶电解质的Ksp和溶解度、用溶度积判断沉淀的生成、溶解与转化、沉淀的生成、 溶解与转化实验。 7.能熟练地进行溶度积测定的实验操作。 【教学内容】 任务一 酸碱平衡 1.酸碱理论发展的概况;酸碱的质子理论。讲述酸碱质子理论中酸碱的定义、共轭酸碱的概念 和关系;酸碱质子理论下的中和反应、电离作用、水解反应等的实质

2.电解质的概念、强电解质和弱电解质的概念。 3.电离度的概念及意义:弱电解质的电离平衡、电离平衡常数、共轭酸碱对的K和K之间的关 系及应用。 4.电离度与电离平衡常数之间的关系及相互换算:同离子效应 5.水的质子平衡和离子积概念。 6.溶液酸碱度概念和pH值的意义:解[+]与的相互换算,讲解pH的大小与溶液酸碱性的关 系。 任务二缓冲溶液 L.缓冲溶液概念、组成、缓冲原理:缓冲溶液pH计算。 2.缓冲溶液的选择和配制。 3.了解缓冲溶液在医学上的应用。 任务三难溶电解质的沉淀-溶解平衡 1.难溶由解质的沉淀一溶解平衡和溶度积常数 2.溶度积常数与溶解度的关系和换算。 3离子积的概念,离子积与溶度积的区别。阐明溶度积原理的应用条件及范围。 4.沉淀的生成原理、沉淀的条件、沉淀的溶解的条件、沉淀的转化原理和条件。 5容度积原理的应用 项目五氧化还原与电极电势 【知识教学目标】 1,堂握氧化数的概念及确定元素氧化数的原则 2.掌握氧化还原反应的基本概念和实质、氧化剂、还原剂。 3.熟练掌握氧化还原反应的配平方法。 4.学握原电池和电极电势、标准电极电势概念 5.了解能斯特方程式以及离子浓度改变时对电极电势和氧化还原反应的影响,并能进行简单的 计算 6.掌握用电极电势判断氧化还原反应的方向和限度。 【能力培养目标】 1.学会配平氧化还原反应的方程式。 2.学会设计原电池。 3.学会运用标准电极电势来判断氧化剂和还原剂的强弱。 4.学会用电极电势判断氧化还原反应的方向和限度。 5.能熟练地讲行氧化还原与申化学的实验操作。 【教学内容】 任务一氧化还原反应 1.氧化数的概念及确定氧化数的原则。 2.氧化还原反应的基本概念:氧化还原反应,氧化和还原,氧化剂和还原剂,氧化还原反应的 特征和实质。 3.氧化还原反应的类型:氧化还原反应方程式的记平方法」 任务二原电池与电极电势 1原电池和电极电势:原电池(构成、电极反应、电池反应、表示方法,电极电势差。 2.电极电势和标准电极电势的意义,标准电极电势来判断氧化剂和还原剂的强弱。 3.能斯特方程式意义,离子浓度改变时对电极电势和氧化还原反应的影响

2.电解质的概念、强电解质和弱电解质的概念。 3.电离度的概念及意义;弱电解质的电离平衡、电离平衡常数、共轭酸碱对的Ka 和Kb之间的关 系及应用。 4.电离度与电离平衡常数之间的关系及相互换算;同离子效应。 5.水的质子平衡和离子积概念。 6.溶液酸碱度概念和pH值的意义;解[H+]与pH的相互换算,讲解pH的大小与溶液酸碱性的关 系。 任务二 缓冲溶液 1.缓冲溶液概念、组成、缓冲原理;缓冲溶液pH计算。 2.缓冲溶液的选择和配制。 3.了解缓冲溶液在医学上的应用。 任务三 难溶电解质的沉淀-溶解平衡 1.难溶电解质的沉淀-溶解平衡和溶度积常数。 2.溶度积常数与溶解度的关系和换算。 3.离子积的概念,离子积与溶度积的区别。阐明溶度积原理的应用条件及范围。 4.沉淀的生成原理、沉淀的条件、沉淀的溶解的条件、沉淀的转化原理和条件。 5.溶度积原理的应用。 项目五 氧化还原与电极电势 【知识教学目标】 1.掌握氧化数的概念及确定元素氧化数的原则。 2.掌握氧化还原反应的基本概念和实质、氧化剂、还原剂。 3.熟练掌握氧化还原反应的配平方法。 4.掌握原电池和电极电势、标准电极电势概念。 5.了解能斯特方程式以及离子浓度改变时对电极电势和氧化还原反应的影响,并能进行简单的 计算。 6.掌握用电极电势判断氧化还原反应的方向和限度。 【能力培养目标】 1.学会配平氧化还原反应的方程式。 2.学会设计原电池。 3.学会运用标准电极电势来判断氧化剂和还原剂的强弱。 4.学会用电极电势判断氧化还原反应的方向和限度。 5.能熟练地进行氧化还原与电化学的实验操作。 【教学内容】 任务一 氧化还原反应 1.氧化数的概念及确定氧化数的原则。 2.氧化还原反应的基本概念;氧化还原反应,氧化和还原,氧化剂和还原剂,氧化还原反应的 特征和实质。 3.氧化还原反应的类型;氧化还原反应方程式的配平方法。 任务二 原电池与电极电势 1.原电池和电极电势:原电池(构成、电极反应、电池反应、表示方法,电极电势差。 2.电极电势和标准电极电势的意义,标准电极电势来判断氧化剂和还原剂的强弱。 3.能斯特方程式意义,离子浓度改变时对电极电势和氧化还原反应的影响