第三章核酸化学 【目的与要求】 1、掌握核酸的化学组成,结构特点,熟悉其生物学功能 2、掌握核酸的分子结构及理化性质。 3、熟悉核酸的分离及含量测定。 【教学内容】 1、核酸的概念及化学组成 2、核酸的分子结构。 3、核酸的理化性质。 4、核酸的分离及含量测定。 【重点与难点】 1、核酸的分子结构。 2、核酸的理化性质。 【教学方法】 多媒体授课。 【教学时数】 3学时

第三章 核酸化学 【目的与要求】 1、掌握核酸的化学组成,结构特点,熟悉其生物学功能。 2、掌握核酸的分子结构及理化性质。 3、熟悉核酸的分离及含量测定。 【教学内容】 1、核酸的概念及化学组成。 2、核酸的分子结构。 3、核酸的理化性质。 4、核酸的分离及含量测定。 【重点与难点】 1、核酸的分子结构。 2、核酸的理化性质。 【教学方法】 多媒体授课。 【教学时数】 3 学时

第一节核酸的概念和化学组成 I868年,F.Miescher从细胞核中分离得到一种含P量高的酸性物质,当时命名为核 素。实质是核酸与蛋白的复合物。 1889年奥尔特曼(Altman)从酵母及其它细胞中分离到不含蛋白的核酸,并以此命名, ·直沿用到今。 一、概念 是以核苷酸为基本组成单位,通过3,5磷酸二酯键相连,通过卷曲折叠形成的具有 特定生物学功能的的生物大分子,携带和传递遗传信息。 二、核酸的种类和分布 核酸分为两大类: 脱氧核糖核酸Deoxyribonucleic Acid(DNA): 核糖核酸Ribonucleic Acid(RNA)(tRNA、mRNA、rRNA): 98%核中(染色体中) ,真核 C线粒体(mtDNA) 核外 C叶绿体(ctDNA DNA 拟核 原核 核外:质粒(plasmid) 病毒: DNA病毒 RNA主要存在于细胞质中。 三、重要性 1、核酸是遗传变异的物质基础。 20世纪40年代末,Avey的“肺炎双球菌转化”实验证明DNA是有机体的遗传物质 DNA 无莫腰,不 有芙,致病 有英税,致病 2、传递遗传信息

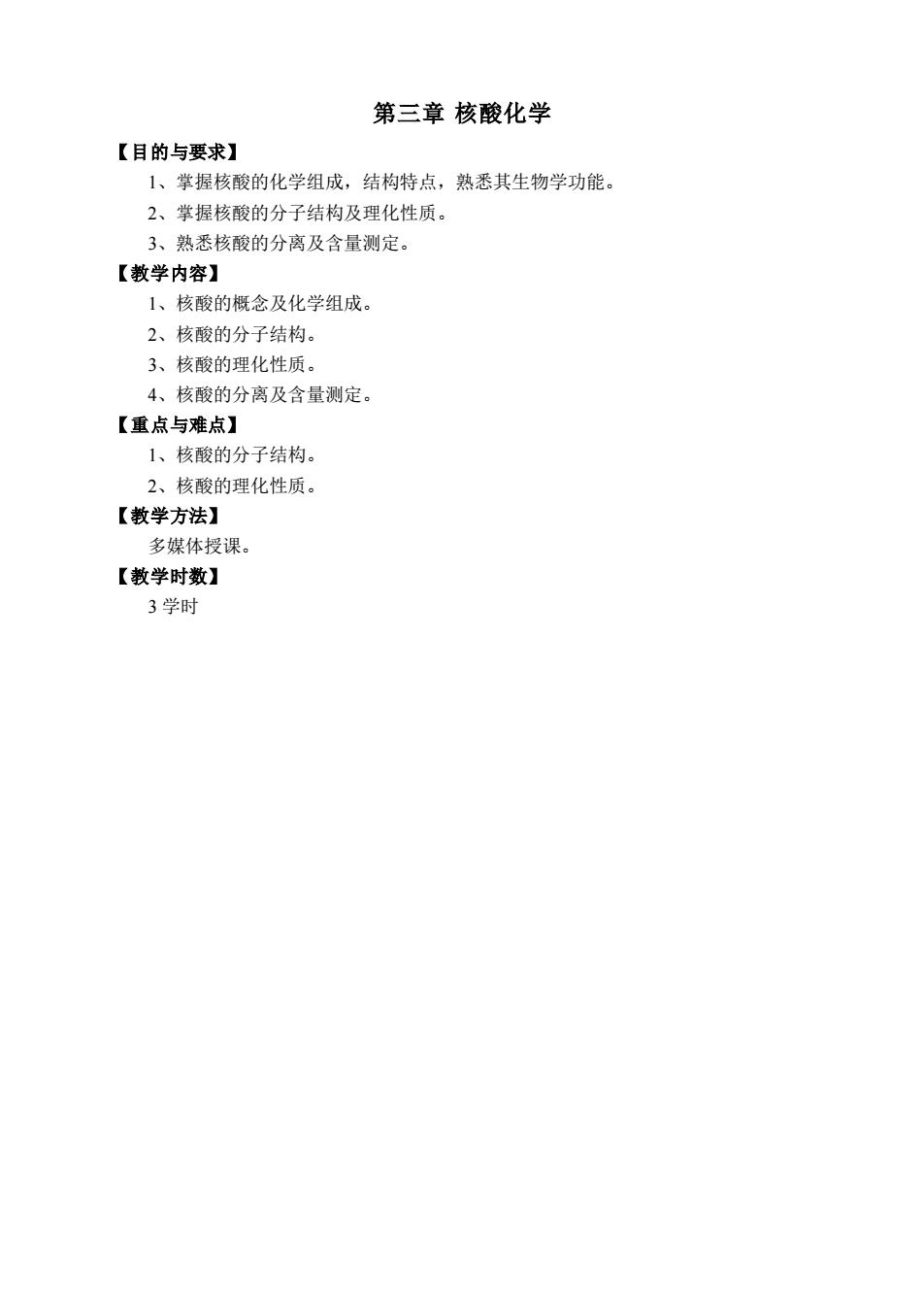

第一节 核酸的概念和化学组成 1868 年,F. Miescher 从细胞核中分离得到一种含 P 量高的酸性物质,当时命名为核 素。实质是核酸与蛋白的复合物。 1889年奥尔特曼(Altman)从酵母及其它细胞中分离到不含蛋白的核酸,并以此命名, 一直沿用到今。 一、概念 是以核苷酸为基本组成单位,通过 3 / ,5 /磷酸二酯键相连,通过卷曲折叠形成的具有 特定生物学功能的的生物大分子,携带和传递遗传信息。 二、核酸的种类和分布 核酸分为两大类: 脱氧核糖核酸 Deoxyribonucleic Acid (DNA); 核糖核酸 Ribonucleic Acid(RNA)(tRNA、mRNA、rRNA); 98%核中(染色体中) 真核 线粒体(mtDNA) 核外 叶绿体(ctDNA) DNA 拟核 原核 核外:质粒(plasmid) 病毒: DNA 病毒 RNA 主要存在于细胞质中。 三、 重要性 1、核酸是遗传变异的物质基础。 20 世纪 40 年代末,Avery 的“肺炎双球菌转化”实验证明 DNA 是有机体的遗传物质: 2、 传递遗传信息 DNA 无荚膜,不 致病 温育 有荚膜,致病 传代 传代 有荚膜,致病 有荚膜,致病

3、核酸与医药 许多核酸类衍生物可作为抗病毒药物。 许多抗癌药物是核苷或其衍生物。 应用基因工程技术制药。 四、核酸的基本化学组成 1.元素组成 C、H、0、N、P(910%) 2.分子组成 安酸 一→核苷酸 3、嘌岭(purine)与嘧啶(pyrimidine) 嘌呤 毫啶(pyrimidine) 4、戊糖 核糖((ribose) 脱氧核糖(deoxyribose) 5、核苷 戊糖+碱基 票呤:CN 嘧啶:CNg 6、核苷酸 核苷+磷酸 五、核酸衍生物

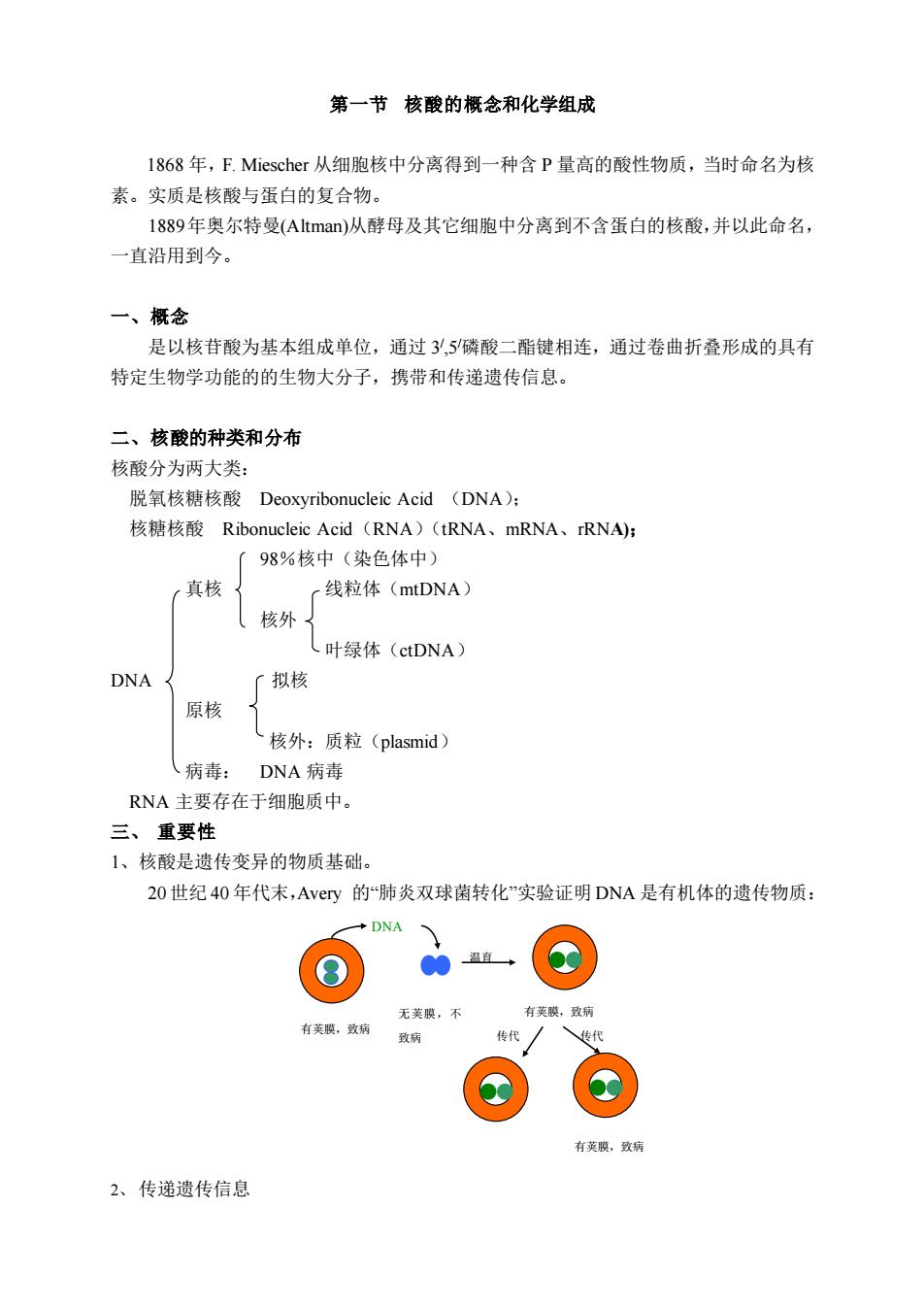

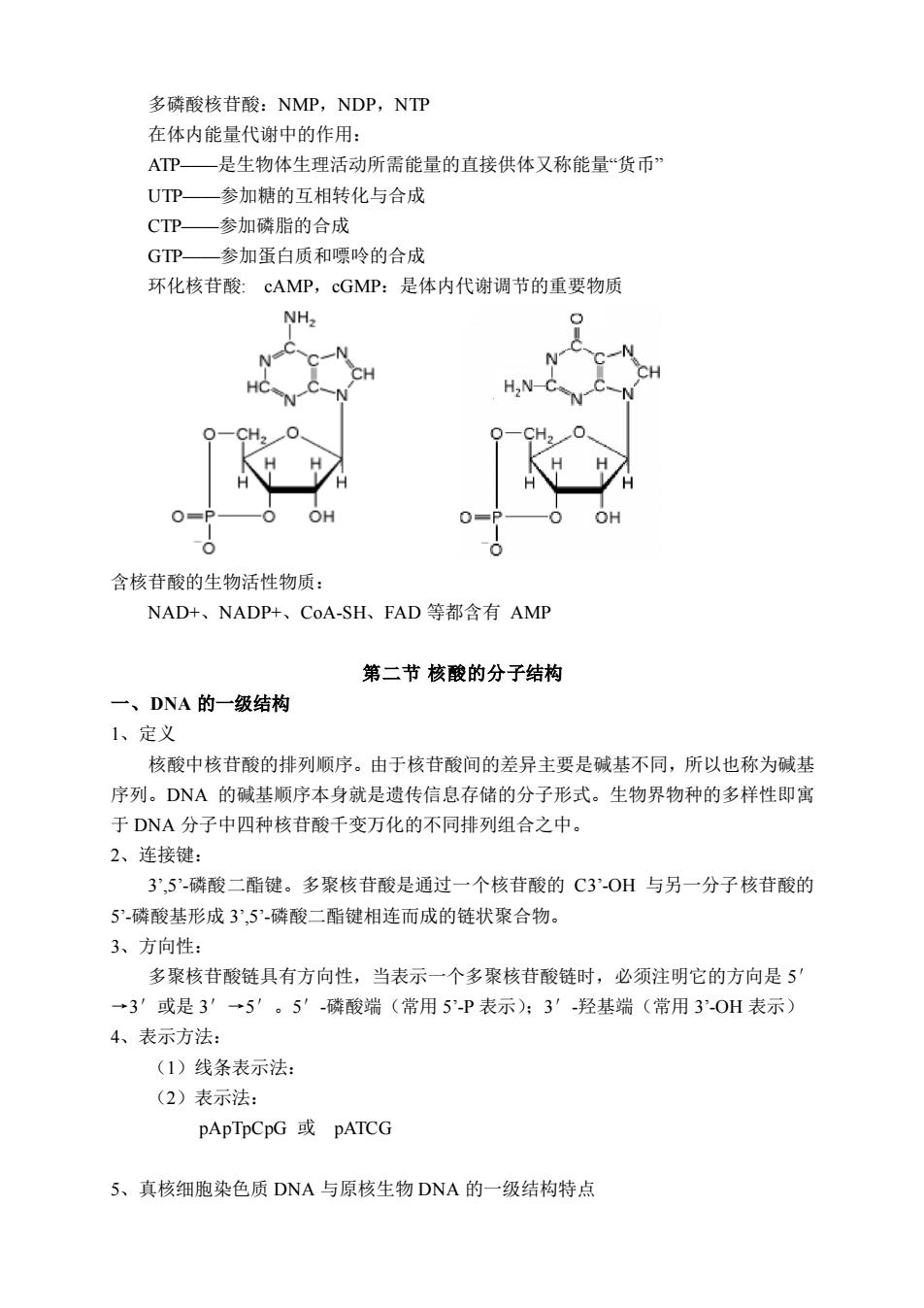

3、 核酸与医药 许多核酸类衍生物可作为抗病毒药物。 许多抗癌药物是核苷或其衍生物。 应用基因工程技术制药。 四、核酸的基本化学组成 1. 元素组成 C、H、O、N、P(9~10%) 2. 分子组成 3、嘌呤(purine) 与嘧啶(pyrimidine) 嘧啶(pyrimidine) 4、戊 糖 核糖(ribose) 脱氧核糖(deoxyribose) 5、核苷 戊糖+碱基 嘌呤:C1 / -N1 嘧啶:C1 / -N9 6、核苷酸 核苷+磷酸 五、核酸衍生物 核酸 核苷酸 核苷 磷酸 戊 糖 4 5 N N H H H H N N N N H H H H 2 3 4 6 7 8 9 嘌呤 碱基

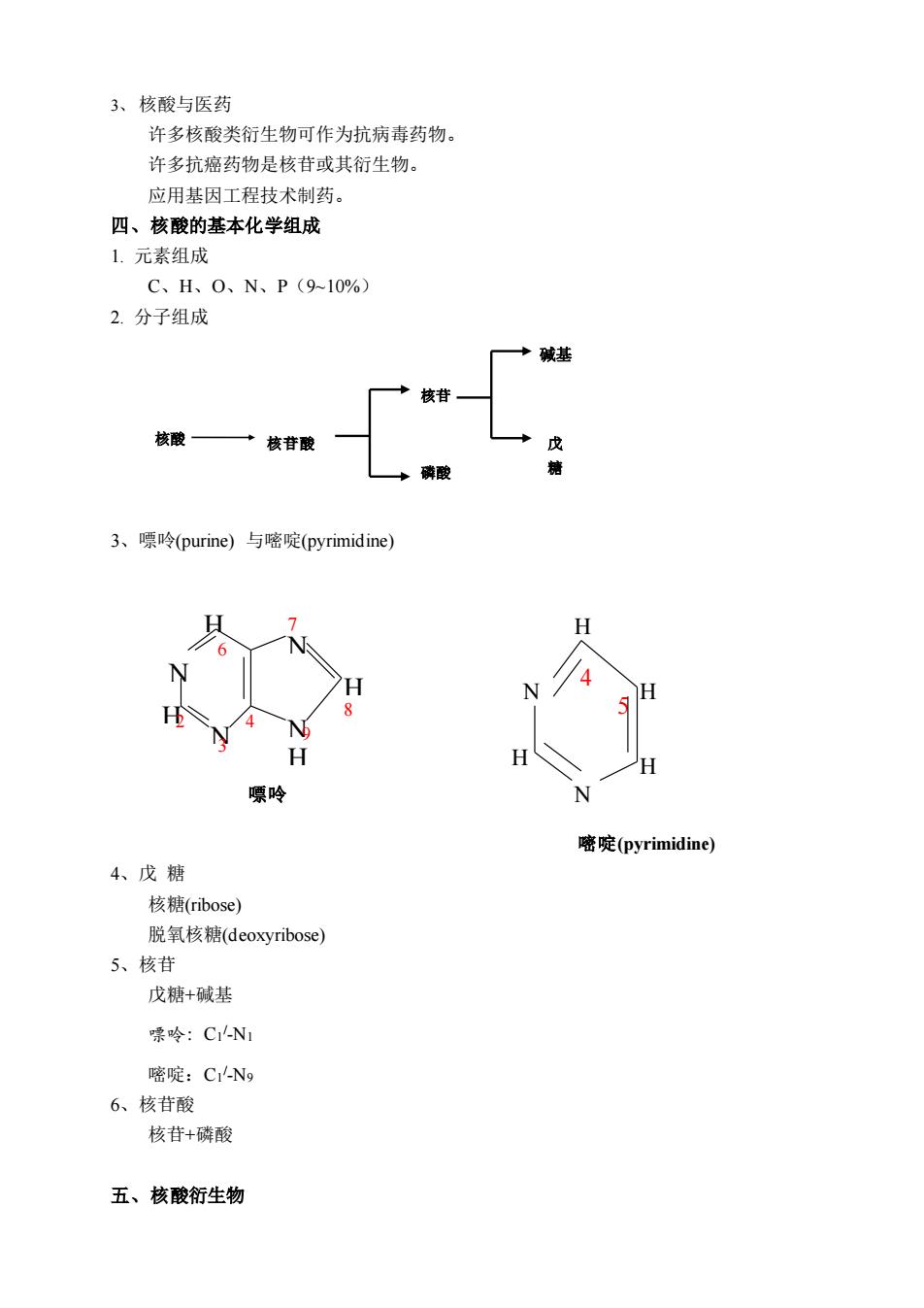

多磷酸核苷酸:NMP,NDP,NTP 在体内能量代谢中的作用: ATP一是生物体生理活动所需能量的直接供体又称能量“货币 UTP一参加糖的互相转化与合成 CTP—参加磷脂的合成 GTP一参加蛋白质和票吟的合成 环化核苷酸:cAMP,cGMP:是体内代谢调节的重要物质 NH2 含核苷酸的生物活性物质: NAD+、NADP+、COA-SH、FAD等都含有AMP 第二节核酸的分子结构 一、DNA的一级结构 1、定义 核酸中核苷酸的排列顺序。由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,所以也称为碱基 序列。DNA的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式。生物界物种的多样性即寓 于DNA分子中四种核苷鞍千变万化的不同排列组合之中。 2、连接键: 3,5磷酸二酯键。多聚核苷酸是通过一个核苷酸的C3'0H与另一分子核苷酸的 5-磷酸基形成3”,5磷酸二酯键相连而成的链状聚合物。 3、方向性: 多聚核苷酸链具有方向性,当表示一个多聚核苷酸链时,必须注明它的方向是5 →3'或是3′→5'。5'磷酸端(常用5-P表示):3'羟基端(常用3'-0H表示) 4、表示方法: (1)线条表示法: (2)表示法: pApTpCpG或PATCG 5、真核细胞染色质DNA与原核生物DNA的一级结构特点

多磷酸核苷酸:NMP,NDP,NTP 在体内能量代谢中的作用: ATP——是生物体生理活动所需能量的直接供体又称能量“货币” UTP——参加糖的互相转化与合成 CTP——参加磷脂的合成 GTP——参加蛋白质和嘌呤的合成 环化核苷酸: cAMP,cGMP:是体内代谢调节的重要物质 含核苷酸的生物活性物质: NAD+、NADP+、CoA-SH、FAD 等都含有 AMP 第二节 核酸的分子结构 一、DNA 的一级结构 1、定义 核酸中核苷酸的排列顺序。由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,所以也称为碱基 序列。DNA 的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式。生物界物种的多样性即寓 于 DNA 分子中四种核苷酸千变万化的不同排列组合之中。 2、连接键: 3’,5’-磷酸二酯键。多聚核苷酸是通过一个核苷酸的 C3’-OH 与另一分子核苷酸的 5’-磷酸基形成 3’,5’-磷酸二酯键相连而成的链状聚合物。 3、方向性: 多聚核苷酸链具有方向性,当表示一个多聚核苷酸链时,必须注明它的方向是 5′ →3′或是 3′→5′。5′-磷酸端(常用 5’-P 表示);3′-羟基端(常用 3’-OH 表示) 4、表示方法: (1)线条表示法: (2)表示法: pApTpCpG 或 pATCG 5、真核细胞染色质 DNA 与原核生物 DNA 的一级结构特点

真核生物: ()存在重复序列:高度重复序列、中度重复序列、单一序列 (2)间隔序列与插入序列:内含子与外显子。 (3)回文结构:两条链顺读与倒读意义相同。 原核生物: ()基因重叠 (2)功能相关的结构基因转录在同一mRNA分子上:多顺反子。 ()结构基因是连续的。 二、DNA的二级结构 1、定义: 线状或环状DNA的两条链绕同一中心轴旋转而成的一种空间结构。 2、提出: 1953年,Watson和Crick提出 (I)碱基组成分析:Chargaff发现DNA中A与T、C与G的数目相等。后Pauling和 Coey发现A与T生成2个氢键、C与G生成3个氢键。 Chargaff规则: 2[A]=I、G■C >同一生物所有组织的碱基组成相同」 >不同生物体细胞的碱基组成有较大差异,可用不对称比率A+TG+C表示。 (2)碱基的理化数据分析:电位谪定证明,嘌呤与嘧啶的可解离基团由氢键连接 (3)DNA纤维的X-线衍射图谱分析:Wilkins和Franklin发现不同来源的DNA纤 维具有相似的X射线衍射图谱。 3、DNA双螺旋结构模型要点 (1)两条多核苷酸链反向平行,右手双螺旋,直径2m。 (2)碱基内侧,A与T、G与C配对,分别形成3和2个氢键 (3)双螺旋每转一周有10个bp,螺距3.4nm。 (4)螺旋表面形成大沟和小沟,与DNA和蛋白质的识别有关。 (⑤)磷酸基和脱氧核糖在外侧,彼此间通过磷酸二酯键相连,形成DNA骨架。糖 环平面与碱基平面垂直 DNA的双螺旋结构的意义: 该模型揭示了DNA作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了碱基配对原 则,这是是DNA复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基 础。该模型的提出是本世纪生命科学的重大突破之一,它奠定了生物化学和分子生物学 乃至整个生命科学飞速发展的基石。 4、双螺旋结构的稳定因素 (1)氢键(太弱):

真核生物: (1) 存在重复序列:高度重复序列、中度重复序列、单一序列 (2) 间隔序列与插入序列:内含子与外显子。 (3) 回文结构:两条链顺读与倒读意义相同。 原核生物: (1) 基因重叠 (2) 功能相关的结构基因转录在同一 mRNA 分子上:多顺反子。 (3) 结构基因是连续的。 二、DNA 的二级结构 1、定义: 线状或环状 DNA 的两条链绕同一中心轴旋转而成的一种空间结构。 2、提出: 1953 年,Watson 和 Crick 提出 (1) 碱基组成分析:Chargaff 发现 DNA 中 A 与 T、C 与 G 的数目相等。后 Pauling 和 Corey 发现 A 与 T 生成 2 个氢键、C 与 G 生成 3 个氢键。 Chargaff 规则: ➢ [A] = [T]、[G] [C] ➢ 同一生物所有组织的碱基组成相同。 ➢ 不同生物体细胞的碱基组成有较大差异,可用不对称比率 A+T/G+C 表示。 (2) 碱基的理化数据分析:电位滴定证明,嘌呤与嘧啶的可解离基团由氢键连接 (3) DNA 纤维的 X-线衍射图谱分析 :Wilkins 和 Franklin 发现不同来源的 DNA 纤 维具有相似的 X 射线衍射图谱。 3、DNA 双螺旋结构模型要点 (1) 两条多核苷酸链反向平行,右手双螺旋,直径 2nm。 (2) 碱基内侧,A 与 T、G 与 C 配对,分别形成 3 和 2 个氢键。 (3) 双螺旋每转一周有 10 个 bp,螺距 3.4nm。 (4) 螺旋表面形成大沟和小沟,与 DNA 和蛋白质的识别有关。 (5) 磷酸基和脱氧核糖在外侧,彼此间通过磷酸二酯键相连,形成 DNA 骨架。糖 环平面与碱基平面垂直。 DNA 的双螺旋结构的意义: 该模型揭示了 DNA 作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了碱基配对原 则,这是是 DNA 复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基 础。该模型的提出是本世纪生命科学的重大突破之一,它奠定了生物化学和分子生物学 乃至整个生命科学飞速发展的基石。 4、双螺旋结构的稳定因素 (1)氢键(太弱);