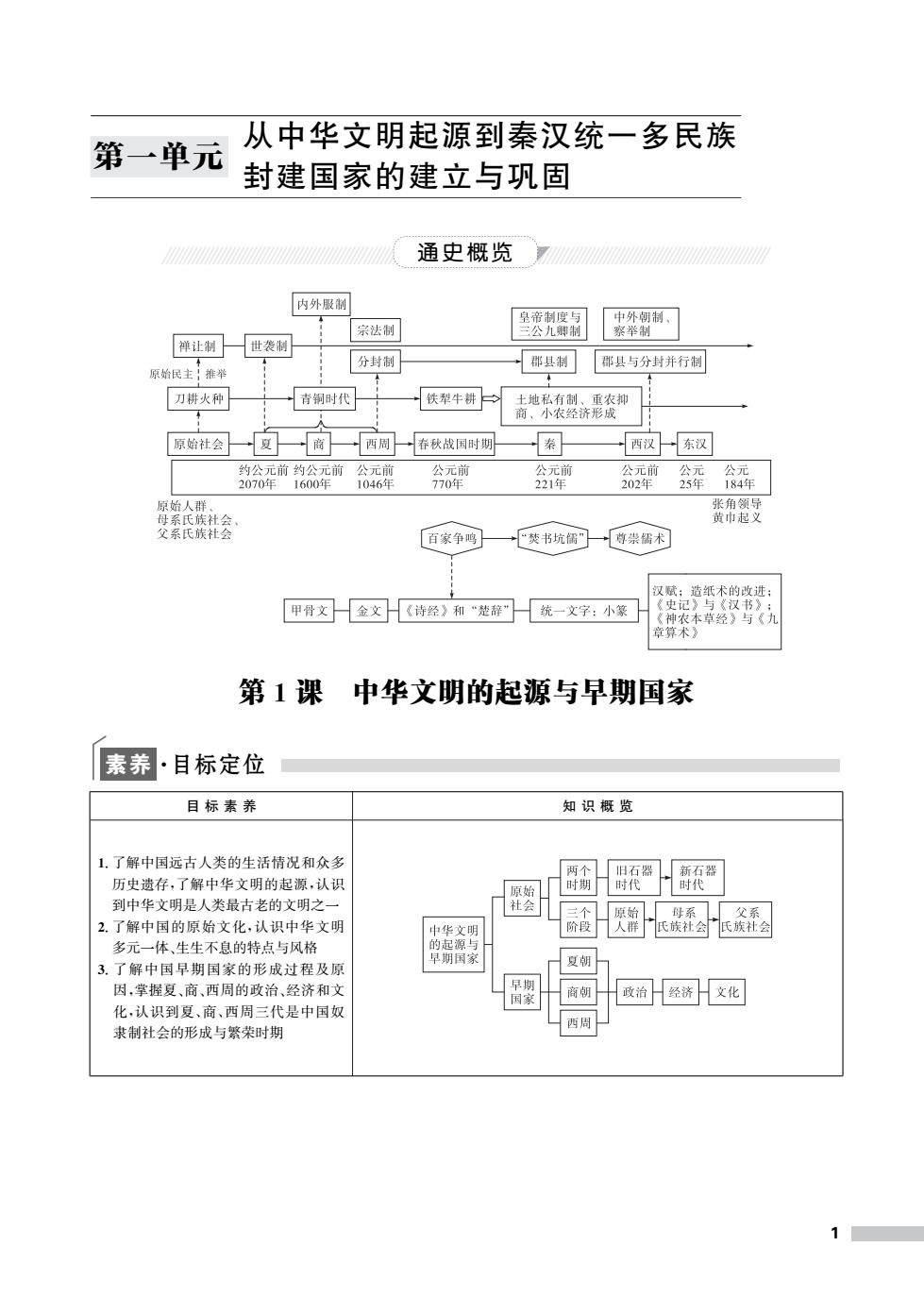

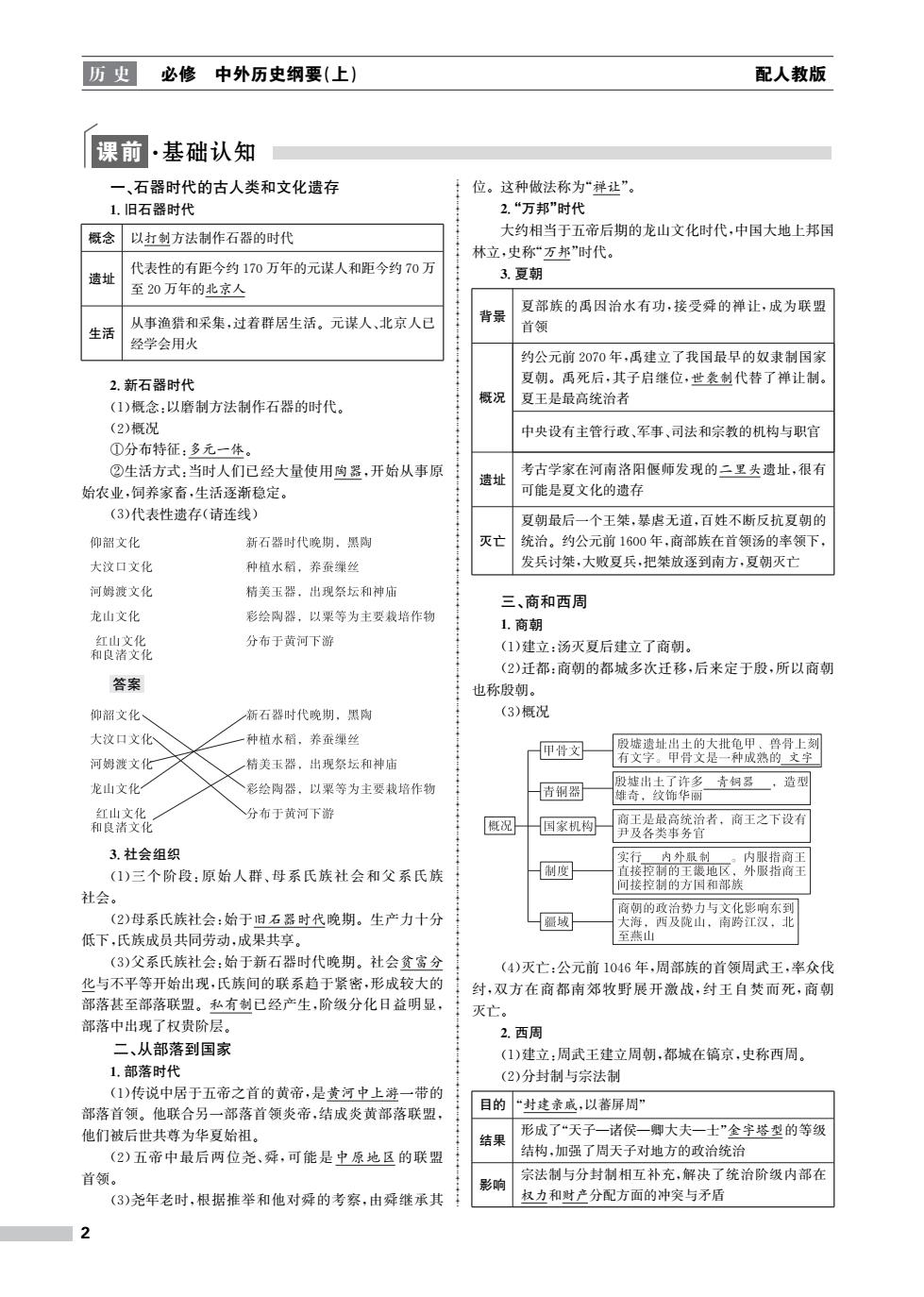

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族 封建国家的建立与巩固 MMM% 通史概览 内外服制 皇帝制度与 中外朝制。 宗法制 三公九卿制 察举制 禅让制 世袭制 原始民主雅举 分封制 郡县制 郡县与分封并行制 刀耕火种 青铜时代 铁犁牛耕 土地私有制、重农抑 商、小农经济形成 原始社会 夏一商 西周 春秋战国时期 西汉一东汉 约公元前约公元前 公元前 公元前 公元前 公元前 公元 公元 2070年 1600年 1046年 770年 221年 202年 25年 184年 原始人群 张角领导 母系氏族社会 黄巾起义 父系氏族社会 百家争鸣 “焚书坑儒” 尊崇儒术 汉赋:造纸术的改进: 甲骨文金文日《诗经》和“楚辞 统一文字:小篆 《史记》与《汉书》: 《神农本草经》与《九 章算术》 第1课 中华文明的起源与早期国家 素养·目标定位 目标素养 知识概览 1.了解中国远古人类的生活情况和众多 两个 旧石器 新石器 历史遗存,了解中华文明的起源,认识 原始 时期 时代 时代 到中华文明是人类最古老的文明之一 社会 三个 琼始 母系 父系 2.了解中国的原始文化,认识中华文明 中华文明 阶段 人群 氏族社会 氏族社会 多元一体、生生不息的特点与风格 的起源与 3.了解中国早期国家的形成过程及原 早期国家 夏朝 因,掌握夏、商、西周的政治、经济和文 早期 国家 商朝 政治 经济 文化 化,认识到夏、商、西周三代是中国奴 西周 隶制社会的形成与繁荣时期

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族 封建国家的建立与巩固 通史概览 第1课 中华文明的起源与早期国家 素养·目标定位 目 标 素 养 知 识 概 览 1.了解中国远古人类的生活情况和众多 历史遗存,了解中华文明的起源,认识 到中华文明是人类最古老的文明之一 2.了解中国的原始文化,认识中华文明 多元一体、生生不息的特点与风格 3.了解中国早期国家的形成过程及原 因,掌握夏、商、西周的政治、经济和文 化,认识到夏、商、西周三代是中国奴 隶制社会的形成与繁荣时期 1

历史 必修 中外历史纲要(上) 配人教版 课前·基础认知 一、石器时代的古人类和文化遗存 位。这种做法称为“禅让”。 1.旧石器时代 2.“万邦”时代 概念 以打制方法制作石器的时代 大约相当于五帝后期的龙山文化时代,中国大地上邦国 林立,史称“万邦”时代。 代表性的有距今约170万年的元谋人和距今约70万 遗址 3.夏朝 至20万年的北京人 夏部族的禹因治水有功,接受舜的禅让,成为联盟 从事渔猎和采集,过着群居生活。元谋人、北京人已 背景 生活 首领 经学会用火 约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家 2.新石器时代 夏朝。禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。 (1)概念:以磨制方法制作石器的时代。 概况 夏王是最高统治者 (2)概况 中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官 ①分布特征:多元一体。 ②生活方式:当时人们已经大量使用陶器,开始从事原 考古学家在河南洛阳偃师发现的二里头遗址,很有 遗址 始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定 可能是夏文化的遗存 (3)代表性遗存(请连线) 夏朝最后一个王桀,暴虐无道,百姓不断反抗夏朝的 仰韶文化 新石器时代晚期,黑陶 灭亡 统治。约公元前1600年,商部族在首领汤的率领下, 大汶口文化 种植水稻,养蚕缫丝 发兵讨桀,大败夏兵,把桀放逐到南方,夏朝灭亡 河姆渡文化 精美玉器,出现祭坛和神庙 三、商和西周 龙山文化 彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物 1.商朝 红山文化 分布于黄河下游 (1)建立:汤灭夏后建立了商朝。 和良褚文化 (2)迁都:商朝的都城多次迁移,后来定于殷,所以商朝 答案 也称殷朝。 仰韶文化 新石器时代晚期,黑陶 (3)概况 大议口文化 种植水稻,养蚕缫丝 甲骨文 殷墟遗址出土的大批龟甲、兽骨上刻 河姆渡文化 精美玉器,出现祭坛和神庙 有文字。甲骨文是一种成熟的文字 龙山文化 彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物 殷墟出土了许多青钢器,造型 青铜器 雄奇,纹饰华丽 红山文化 分布于黄河下游 和良渚文化 概况 国家机构 商王是最高统治者,商王之下设有 尹及各类事务官 3.社会组织 实行内外服制 内服指商王 (1)三个阶段:原始人群、母系氏族社会和父系氏族 制度 直接控制的王袭地区,外服指商王 间接控制的方国和部族 社会。 商朝的政治势力与文化影响东到 (2)母系氏族社会:始于旧石器时代晚期。生产力十分 疆域 大海,西及陇山,南跨江汉,北 低下,氏族成员共同劳动,成果共享。 至燕山 (3)父系氏族社会:始于新石器时代晚期。社会贫窝分 (4)灭亡:公元前1046年,周部族的首领周武王,率众伐 化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的 纣,双方在商都南郊牧野展开激战,纣王自焚而死,商朝 部落甚至部落联盟。私有制已经产生,阶级分化日益明显, 灭亡。 部落中出现了权贵阶层。 2.西周 二、从部落到国家 (1)建立:周武王建立周朝,都城在镐京,史称西周。 1.部落时代 (2)分封制与宗法制 (1)传说中居于五帝之首的黄帝,是黄河中上游一带的 部落首领。他联合另一部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟, 目的“封建亲戚,以蕃屏周” 他们被后世共尊为华夏始祖。 形成了“天子一诸侯一卿大夫一士”金字塔型的等级 结果 (2)五帝中最后两位尧、舜,可能是中原地区的联盟 结构,加强了周天子对地方的政治统治 首领。 宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在 影响 (3)尧年老时,根据推举和他对舜的考察,由舜继承其 权力和财产分配方面的冲突与矛盾

历 史 必修 中外历史纲要(上) 配人教版 课前·基础认知 一、石器时代的古人类和文化遗存 1.旧石器时代 概念 以打制方法制作石器的时代 遗址 代表性的有距今约170万年的元谋人和距今约70万 至20万年的北京人 生活 从事渔猎和采集,过着群居生活。元谋人、北京人已 经学会用火 2.新石器时代 (1)概念:以磨制方法制作石器的时代。 (2)概况 ①分布特征:多元一体。 ②生活方式:当时人们已经大量使用陶器,开始从事原 始农业,饲养家畜,生活逐渐稳定。 (3)代表性遗存(请连线) 答案 3.社会组织 (1)三个阶段:原始人群、母系氏族社会和父系氏族 社会。 (2)母系氏族社会:始于旧石器时代晚期。生产力十分 低下,氏族成员共同劳动,成果共享。 (3)父系氏族社会:始于新石器时代晚期。社会贫富分 化与不平等开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的 部落甚至部落联盟。私有制已经产生,阶级分化日益明显, 部落中出现了权贵阶层。 二、从部落到国家 1.部落时代 (1)传说中居于五帝之首的黄帝,是黄河中上游一带的 部落首领。他联合另一部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟, 他们被后世共尊为华夏始祖。 (2)五帝中最后两位尧、舜,可能是中原地区的联盟 首领。 (3)尧年老时,根据推举和他对舜的考察,由舜继承其 位。这种做法称为“禅让”。 2.“万邦”时代 大约相当于五帝后期的龙山文化时代,中国大地上邦国 林立,史称“万邦”时代。 3.夏朝 背景 夏部族的禹因治水有功,接受舜的禅让,成为联盟 首领 概况 约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家 夏朝。禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。 夏王是最高统治者 中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官 遗址 考古学家在河南洛阳偃师发现的二里头遗址,很有 可能是夏文化的遗存 灭亡 夏朝最后一个王桀,暴虐无道,百姓不断反抗夏朝的 统治。约公元前1600年,商部族在首领汤的率领下, 发兵讨桀,大败夏兵,把桀放逐到南方,夏朝灭亡 三、商和西周 1.商朝 (1)建立:汤灭夏后建立了商朝。 (2)迁都:商朝的都城多次迁移,后来定于殷,所以商朝 也称殷朝。 (3)概况 (4)灭亡:公元前1046年,周部族的首领周武王,率众伐 纣,双方在商都南郊牧野展开激战,纣王自焚而死,商朝 灭亡。 2.西周 (1)建立:周武王建立周朝,都城在镐京,史称西周。 (2)分封制与宗法制 目的 “封建亲戚,以蕃屏周” 结果 形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级 结构,加强了周天子对地方的政治统治 影响 宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在 权力和财产分配方面的冲突与矛盾 2

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 (3)灭亡 繁荣的时期。 ①公元前841年,周厉王贪财好利,为政暴虐,引发了 (2)成就 “国人暴动”。周厉王出逃,大臣召公、周公共同执政,史称 ①农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、 “共和行政”。 骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。历史文献中所说的并 ②公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱, 田制是土地经营的基本方式。 攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。 ②青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁 3.社会经济 多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。 (1)地位:商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向 课堂 重难突破 中华文明起源的特点 岗文化与仰韶文化有一定的源流关系:长江流域的大溪文化 在一定程度上受到仰韶文化的影响。这说明() 中国古代文明的起源可概括为六大区系类型,即以燕山 A.中原地区率先迈入文明时代 南北长城地带为重心的北方,以山东为中心的东方,以关中 B.新石器时期各地文化平衡发展 (陕西)、晋南、豫西为中心的中原,以环太湖为中心的东南 C,各种文化在相互影响中发展 部,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部,以鄙阳湖至珠 D.中原文化和江南文化各具特色 江三角洲一线为中轴的南方。六大区系并不是简单的地理 划分,主要着眼于其间各有自己的文化渊源、特征和发展道 答案C 路。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响 解析根据题干材料,可知黄河中游的河北武安磁山文 中原。 化、河南新郑裴李岗文化、长江流域的大溪文化都与仰韶文 -摘编自苏秉琦《中国文明起源新探》 化存在一定的关系,这说明各种文化在相互影响中发展,故 C项正确。 问题探究 二商周时期的社会特征 根据材料并结合所学知识,指出中华文明起源的特点。 材料一商朝是个弥漫着神权色彩的王朝,商王通过垄 提示特点:中华文明起源具有本土化、多元一体及由 断神权来强化王权。由于商王几乎每事必卜,故甲骨文内容 多元向一体汇聚的特点。 涉及商朝社会的各个领域,是研究商朝历史的重要实物资 【素养阐释 料。甲骨文是中国现存最古老的文字,大约有4500个单 从上述材料可以看出,中国古代文明广泛分布在全国各 字,可识者约1/3。它的基本词汇、基本语法、基本字形结构 地,在黄河流域和长江流域最为集中。各大区系的文明因为 与后代汉字是一致的。用许慎“六书”来衡量,甲骨文是比较 不同的地理环境呈现出不同的特点,考查学生时空观念和历 成熟的文字,在字形结构方面,指事、象形、形声、会意皆已齐 史解释的素养。 备:在文字使用上转注(互训,即义近通用)、假借(音近通用) 也都很清楚。甲骨文是占卜者写刻的,有它的局限性,不一 核心归纳 定包括商朝的所有文字。而有些占卜术语,一般人也未必通 中华文明起源的特点 用。又由于是用刀刻成,难免变形,不易理解。 1.多元一体,中原核心:中国原始遗存众多,形成了中原 摘编自陈梦家《殷墟卜辞综述》等 文化区、海岱文化区、江浙文化区、燕辽文化区等。中原文化 区的仰韶文化和龙山文化相对发达,对其他文化影响较大, 处于核心地位。 黄计太可俊 2.地处大河冲积平原:中国新石器时代的原始遗存大部 分分布在大河流域的冲积平原上,这是农业生产力相对落后 的必然选择,这些冲积平原更有利于农耕经济的发展。 问题探究 3.文明的原生性特点:中华文明是中华大地的先民们长 (1)从材料一中你能看出哪些历史信息? 期融合、发展的产物,基本不受异域文明的影响,具有原生性 的特点。 提示历史信息:商朝社会充满着神权色彩:商朝统治 4.兼容并蓄、延绵不断:各主要史前文化区之间的交流 者利用神权来巩固自己的统治:甲骨文是商朝社会充满迷信 日益深入,加速了各地区文明化进程。中华文明受其他文明 色彩的历史见证和产物:甲骨文真实地反映了商王的活动和 影响较小,是世界上少有的没有中断的文明。 商朝的社会状况,是研究商朝历史的第一手资料:甲骨文是 种成熟的文字:甲骨文并不是商朝使用的唯一文字,而且这 学以致用 种文字本身也有一定的局限性。 仰韶文化是中原地区分布十分广泛的新石器时代文化。 1素养阐释 据考古发现,黄河中游的河北武安磁山文化、河南新郑裴李 标点符号会指向不同的历史信息或者提示材料中的重

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 (3)灭亡 ①公元前841年,周厉王贪财好利,为政暴虐,引发了 “国人暴动”。周厉王出逃,大臣召公、周公共同执政,史称 “共和行政”。 ②公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱, 攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。 3.社会经济 (1)地位:商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向 繁荣的时期。 (2)成就 ①农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、 骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。历史文献中所说的井 田制是土地经营的基本方式。 ②青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁 多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。 课堂·重难突破 一 中华文明起源的特点 中国古代文明的起源可概括为六大区系类型,即以燕山 南北长城地带为重心的北方,以山东为中心的东方,以关中 (陕西)、晋南、豫西为中心的中原,以环太湖为中心的东南 部,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部,以鄱阳湖至珠 江三角洲一线为中轴的南方。六大区系并不是简单的地理 划分,主要着眼于其间各有自己的文化渊源、特征和发展道 路。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响 中原。 ———摘编自苏秉琦《中国文明起源新探》 问题探究 根据材料并结合所学知识,指出中华文明起源的特点。 提示 特点:中华文明起源具有本土化、多元一体及由 多元向一体汇聚的特点。 素养阐释 从上述材料可以看出,中国古代文明广泛分布在全国各 地,在黄河流域和长江流域最为集中。各大区系的文明因为 不同的地理环境呈现出不同的特点,考查学生时空观念和历 史解释的素养。 核心归纳 中华文明起源的特点 1.多元一体,中原核心:中国原始遗存众多,形成了中原 文化区、海岱文化区、江浙文化区、燕辽文化区等。中原文化 区的仰韶文化和龙山文化相对发达,对其他文化影响较大, 处于核心地位。 2.地处大河冲积平原:中国新石器时代的原始遗存大部 分分布在大河流域的冲积平原上,这是农业生产力相对落后 的必然选择,这些冲积平原更有利于农耕经济的发展。 3.文明的原生性特点:中华文明是中华大地的先民们长 期融合、发展的产物,基本不受异域文明的影响,具有原生性 的特点。 4.兼容并蓄、延绵不断:各主要史前文化区之间的交流 日益深入,加速了各地区文明化进程。中华文明受其他文明 影响较小,是世界上少有的没有中断的文明。 学以致用 仰韶文化是中原地区分布十分广泛的新石器时代文化。 据考古发现,黄河中游的河北武安磁山文化、河南新郑裴李 岗文化与仰韶文化有一定的源流关系;长江流域的大溪文化 在一定程度上受到仰韶文化的影响。这说明( ) A.中原地区率先迈入文明时代 B.新石器时期各地文化平衡发展 C.各种文化在相互影响中发展 D.中原文化和江南文化各具特色 答案 C 解析 根据题干材料,可知黄河中游的河北武安磁山文 化、河南新郑裴李岗文化、长江流域的大溪文化都与仰韶文 化存在一定的关系,这说明各种文化在相互影响中发展,故 C项正确。 二 商周时期的社会特征 材料一 商朝是个弥漫着神权色彩的王朝,商王通过垄 断神权来强化王权。由于商王几乎每事必卜,故甲骨文内容 涉及商朝社会的各个领域,是研究商朝历史的重要实物资 料。甲骨文是中国现存最古老的文字,大约有 4500个单 字,可识者约1/3。它的基本词汇、基本语法、基本字形结构 与后代汉字是一致的。用许慎“六书”来衡量,甲骨文是比较 成熟的文字,在字形结构方面,指事、象形、形声、会意皆已齐 备;在文字使用上转注(互训,即义近通用)、假借(音近通用) 也都很清楚。甲骨文是占卜者写刻的,有它的局限性,不一 定包括商朝的所有文字。而有些占卜术语,一般人也未必通 用。又由于是用刀刻成,难免变形,不易理解。 ———摘编自陈梦家《殷墟卜辞综述》等 问题探究 (1)从材料一中你能看出哪些历史信息? 提示 历史信息:商朝社会充满着神权色彩;商朝统治 者利用神权来巩固自己的统治;甲骨文是商朝社会充满迷信 色彩的历史见证和产物;甲骨文真实地反映了商王的活动和 商朝的社会状况,是研究商朝历史的第一手资料;甲骨文是 种成熟的文字;甲骨文并不是商朝使用的唯一文字,而且这 种文字本身也有一定的局限性。 素养阐释 标点符号会指向不同的历史信息或者提示材料中的重 3

历史 必修中外历史纲要(上) 配人教版 点。通过相关文字的阅读,提炼相应的信息,考查学生史料 时期。 实证的素养。 2.农业和以青铜器为代表的手工业获得较大发展。 材料二周人逐渐把商人的至上神“上帝”,转换为 3.以井田制为经济基础,世袭制、分封制、宗法制等构成 “天”,即把茫茫太空神化和抽象化,而周王自称为天子,各邦 了早期政治制度的主要内容。 的君主都可以说是上天的儿子,周王是各邦诸侯的领袖,是 4.分封制与宗法制相互补充,解决了统治阶级内部在权 大宗,是天的元子,也就是嫡长子,所以是天子。天子可以直 力和财产分配方面的冲突与矛盾。 接向天祈祷,可以祭天,而不必再通过自己的祖先,这就拾高 5.出现了一种成熟的文字,建立了完备的礼乐制度。 了人的地位。 —摘编自马克垚《世界文明史》 学以致用 问题探究 “不论西周氏族,乃及夏氏族、商氏族及其他氏族,全在 此制度下,逐渐酝酿出一种同一文化、同一政府、同一制度的 (2)根据材料,说明周朝政治与商朝政治的共同特征。 大同观念来。”材料主要说明分封制( 指出周朝与商朝的政治相比又有了什么新发展,这种发展对 A推动了对“王权至上”的认同 周朝的统治产生了怎样的影响。 B.有利于建立集体统治 提示共同特征:王权与神权密切结合。新发展:周王 C.有利于后世统一国家的建立 成为天下的大宗,抬高了周王即周天子的地位。影响:有利 D.不利于建立中央集权 于进一步巩固周王室的统治。 答案C 素养阐释 解析根据题干材料“逐渐酝酿出一种同一文化、同一 周王自称“天子”,具有神化王权的意图,同时提高了周 政府、同一制度的大同观念来”,可知西周的分封制促进了 天子的地位,凸显了人的色彩。旨在通过相关文字的阅读, 中华民族同一文化、同一制度的形成,文化和制度的统一 提炼相应的信息,考查史料实证的素养。 是一个统一国家形成的重要标志,因此西周的分封制有利 于后世统一国家的建立,故C项符合题意;题干材料未涉 核心归纳 及“王权至上”“集体统治”“中央集权”,故A、B、D三项不 商周时期的社会特征 符合题意。 1.商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的 课后·训练提升 合格考·基础巩固 规模的祭坛和神庙”,可知反映了中华文明起源呈现多元 一体的特点,故选B项:题干材料没有体现中华文明与世 一、选择题 界其他地区文明的比较,排除A项:中华文明起源于距今 1.居民种植水稻并且掌握了养蚕缫丝技术,出现在( 约1万年前的新石器时代,排除C项;礼乐制度出现于西 A.仰韶文化时期 B.大汶口文化时期 周时期(公元前1046一前771年),排除D项。 C.河姆渡文化时期 D.龙山文化时期 3.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从渔 答案C 猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是 解析河姆渡文化位于长江下游,河姆渡文化的居民种植 () 水稻,并掌握了养蚕缫丝技术,故选C项:仰韶文化是黄 A.建筑技术的进步 河中游地区的一种新石器时代文化,农业生产以种植粟类 B.人工取火的发明 作物为主,排除A项:大汶口文化位于黄河下游,主要种 C.饲养水平的提高 植的农作物是票,排除B项;龙山文化分布于黄河中下 D.生产工具的改进 游,农作物也是以粟为主,排除D项。 答案D 2.距今约5000年前,长江下游、黄河流域、北方辽河流域分 解析根据题干材料“从群居到聚族而居,从采集到种植, 别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们都出土了精 从渔猎到饲养家斋”,可知这是生产力进步的结果,而生产 美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。这反映了 力进步最核心的表现就是生产工具的改进,故选D项;建 筑技术的进步只会推动原始人类从群居走向聚族而居,排 A中华文明早于世界其他地区的文明 除A项:人工取火的发明是人类走向文明的体现,排除B B.中华文明起源呈现多元一体的特点 项:饲养水平的提高只会推动原始人类从渔猎走向饲养家 C.中华文明起源的时期是夏商周时期 畜,排除C项。 D.当时出现了以玉礼器为代表的礼乐制度 4.“舜子商均亦不肖,舜乃豫荐禹于天…然后禹践天子 答案B 位。”这反映的政治制度是() 解析根据题干材料“都出土了精美的玉器,出现了较大 A.禅让制

历 史 必修 中外历史纲要(上) 配人教版 点。通过相关文字的阅读,提炼相应的信息,考查学生史料 实证的素养。 材料二 周人逐渐把商人的至上神“上帝”,转换为 “天”,即把茫茫太空神化和抽象化,而周王自称为天子,各邦 的君主都可以说是上天的儿子,周王是各邦诸侯的领袖,是 大宗,是天的元子,也就是嫡长子,所以是天子。天子可以直 接向天祈祷,可以祭天,而不必再通过自己的祖先,这就抬高 了人的地位。 ———摘编自马克垚《世界文明史》 问题探究 (2)根据材料,说明周朝政治与商朝政治的共同特征。 指出周朝与商朝的政治相比又有了什么新发展,这种发展对 周朝的统治产生了怎样的影响。 提示 共同特征:王权与神权密切结合。新发展:周王 成为天下的大宗,抬高了周王即周天子的地位。影响:有利 于进一步巩固周王室的统治。 素养阐释 周王自称“天子”,具有神化王权的意图,同时提高了周 天子的地位,凸显了人的色彩。旨在通过相关文字的阅读, 提炼相应的信息,考查史料实证的素养。 核心归纳 商周时期的社会特征 1.商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的 时期。 2.农业和以青铜器为代表的手工业获得较大发展。 3.以井田制为经济基础,世袭制、分封制、宗法制等构成 了早期政治制度的主要内容。 4.分封制与宗法制相互补充,解决了统治阶级内部在权 力和财产分配方面的冲突与矛盾。 5.出现了一种成熟的文字,建立了完备的礼乐制度。 学以致用 “不论西周氏族,乃及夏氏族、商氏族及其他氏族,全在 此制度下,逐渐酝酿出一种同一文化、同一政府、同一制度的 大同观念来。”材料主要说明分封制( ) A.推动了对“王权至上”的认同 B.有利于建立集体统治 C.有利于后世统一国家的建立 D.不利于建立中央集权 答案 C 解析 根据题干材料“逐渐酝酿出一种同一文化、同一 政府、同一制度的大同观念来”,可知西周的分封制促进了 中华民族同一文化、同一制度的形成,文化和制度的统一 是一个统一国家形成的重要标志,因此西周的分封制有利 于后世统一国家的建立,故 C项符合题意;题干材料未涉 及“王权至上”“集体统治”“中央集权”,故 A、B、D三项不 符合题意。 课后·训练提升 合格考 基础巩固 一、选择题 1.居民种植水稻并且掌握了养蚕缫丝技术,出现在( ) A.仰韶文化时期 B.大汶口文化时期 C.河姆渡文化时期 D.龙山文化时期 答案 C 解析 河姆渡文化位于长江下游,河姆渡文化的居民种植 水稻,并掌握了养蚕缫丝技术,故选 C项;仰韶文化是黄 河中游地区的一种新石器时代文化,农业生产以种植粟类 作物为主,排除 A 项;大汶口文化位于黄河下游,主要种 植的农作物是粟,排除 B项;龙山文化分布于黄河中下 游,农作物也是以粟为主,排除D项。 2.距今约5000年前,长江下游、黄河流域、北方辽河流域分 别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们都出土了精 美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。这反映了 ( ) A.中华文明早于世界其他地区的文明 B.中华文明起源呈现多元一体的特点 C.中华文明起源的时期是夏商周时期 D.当时出现了以玉礼器为代表的礼乐制度 答案 B 解析 根据题干材料“都出土了精美的玉器,出现了较大 规模的祭坛和神庙”,可知反映了中华文明起源呈现多元 一体的特点,故选B项;题干材料没有体现中华文明与世 界其他地区文明的比较,排除 A项;中华文明起源于距今 约1万年前的新石器时代,排除C项;礼乐制度出现于西 周时期(公元前1046—前771年),排除D项。 3.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从渔 猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是 ( ) A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明 C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进 答案 D 解析 根据题干材料“从群居到聚族而居,从采集到种植, 从渔猎到饲养家畜”,可知这是生产力进步的结果,而生产 力进步最核心的表现就是生产工具的改进,故选 D项;建 筑技术的进步只会推动原始人类从群居走向聚族而居,排 除 A项;人工取火的发明是人类走向文明的体现,排除B 项;饲养水平的提高只会推动原始人类从渔猎走向饲养家 畜,排除C项。 4.“舜子商均亦不肖,舜乃豫荐禹于天……然后禹践天子 位。”这反映的政治制度是( ) A.禅让制 4

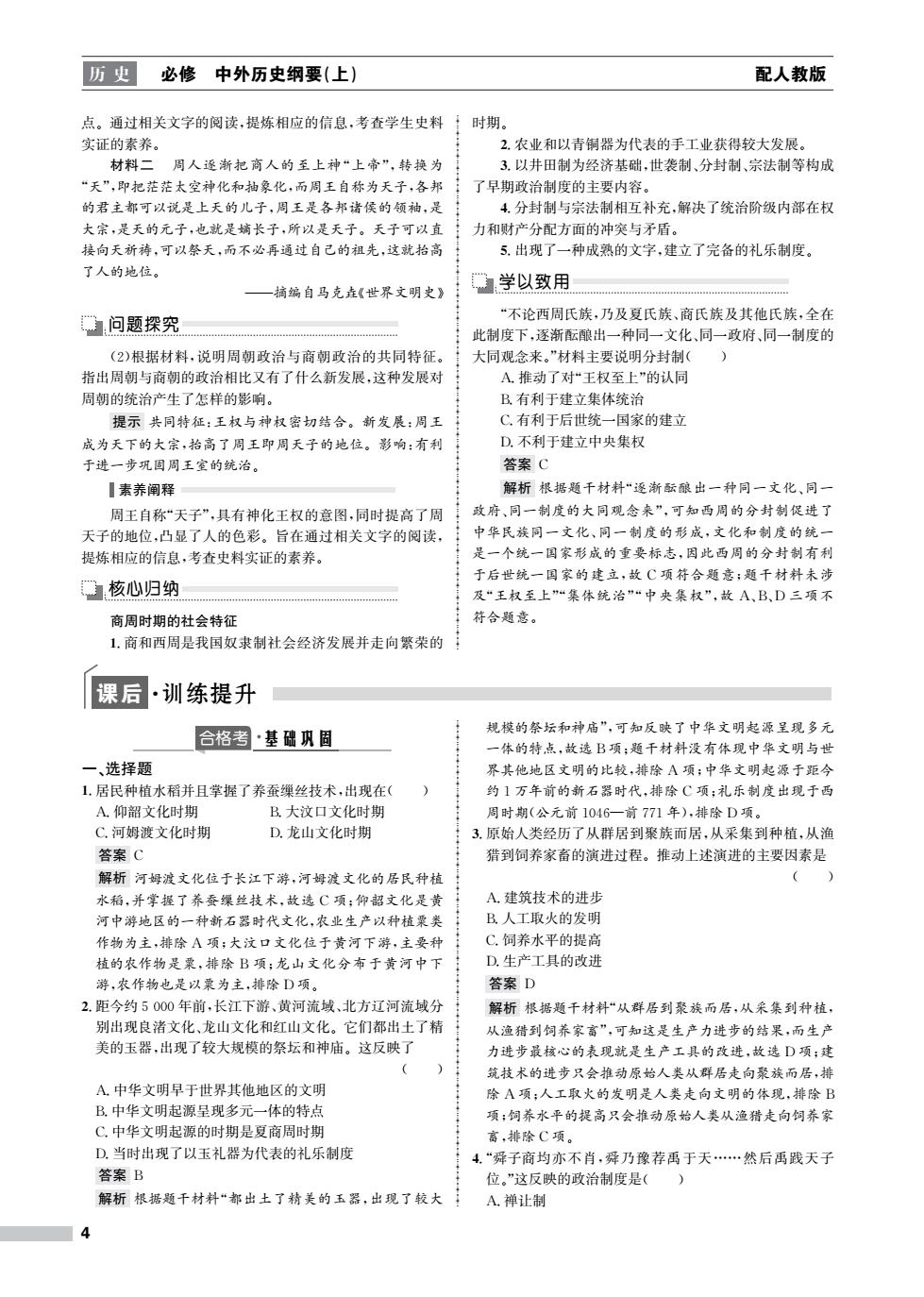

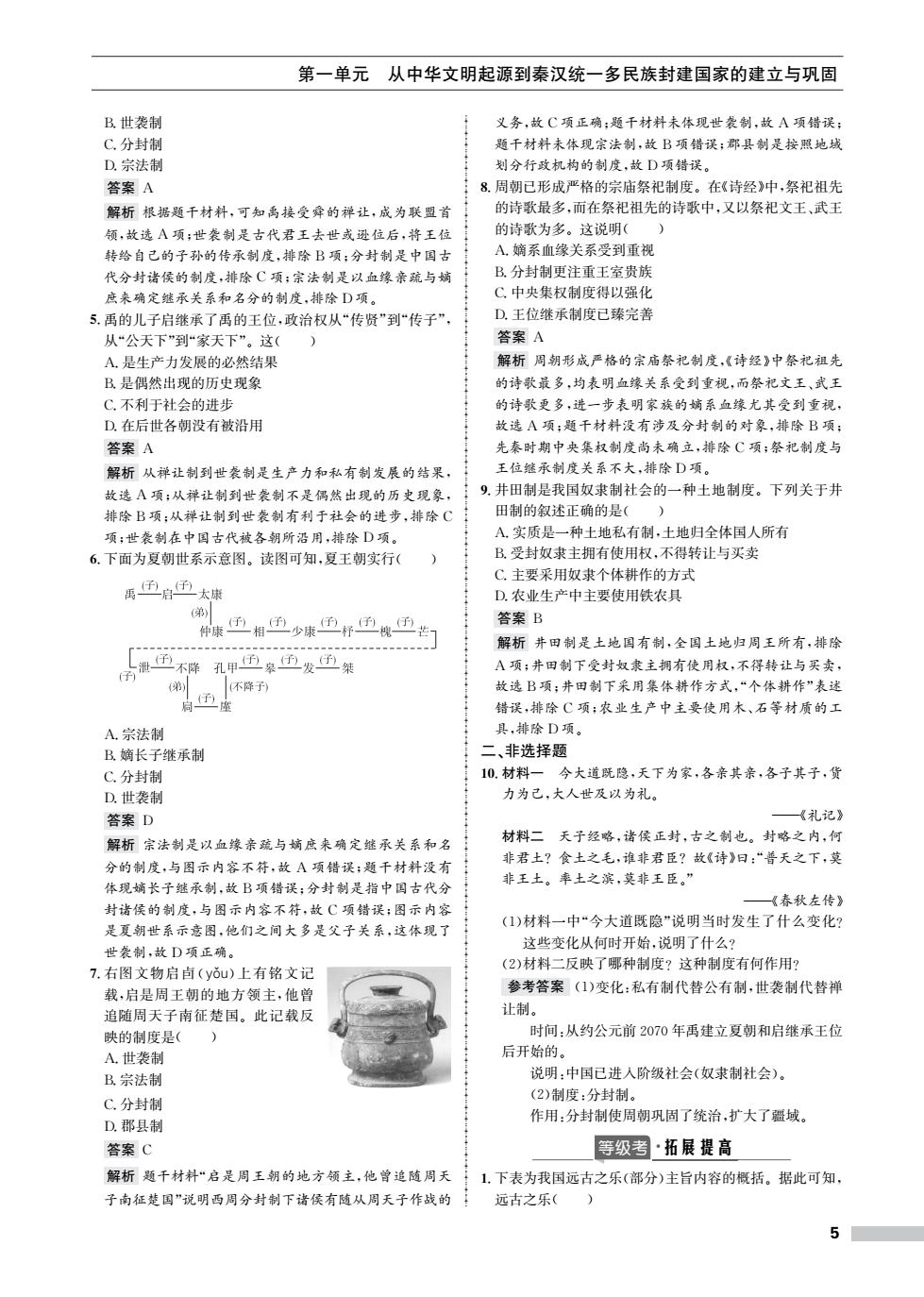

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 B.世袭制 义务,故C项正确:题千材料未体现世袭制,故A项错误: C,分封制 题千材料未体现宗法制,故B项错误:郡县制是按照地城 D.宗法制 划分行政机构的制度,故D项错误。 答案A 8.周朝已形成严格的宗庙祭祀制度。在《诗经》中,祭祀祖先 解析根据题干材料,可知禹接受舜的禅让,成为联盟首 的诗歌最多,而在祭祀祖先的诗歌中,又以祭祀文王、武王 领,故选A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将王位 的诗歌为多。这说明() 转给自己的子的传承制度,排除B项:分封制是中国古 A.嫡系血缘关系受到重视 代分封诸侯的制度,排除C项:宗法制是以血缘亲疏与嫡 B.分封制更注重王室贵族 庶来确定继承关系和名分的制度,排除D项。 C.中央集权制度得以强化 5.禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从“传贤”到“传子”, D.王位继承制度已臻完善 从“公天下”到“家天下”。这( 答案A A.是生产力发展的必然结果 解析周朝形成严格的宗庙祭祀制度,《诗经》中祭祀祖先 B.是偶然出现的历史现象 的诗歌最多,均表明血缘关系受到重视,而祭祀文王、武王 C.不利于社会的进步 的诗歌更多,进一步表明家族的嫡系血缘尤其受到重视, D.在后世各朝没有被沿用 故选A项:题千材料没有涉及分封制的对象,排除B项: 答案A 先秦时期中央集权制度尚未确立,排除C项;祭祀制度与 解析从禅让制到世袭制是生产力和私有制发展的结果, 王位继承制度关系不大,排除D项。 故选A项:从禅让制到世袭制不是偶然出现的历史现象, 9.井田制是我国奴求制社会的一种土地制度。下列关于井 排除B项:从禅让制到世袭制有利于社会的进步,排除C 田制的叙述正确的是() 项;世袭制在中国古代被各朝所沿用,排除D项。 A.实质是一种土地私有制,土地归全体国人所有 6.下面为夏朝世系示意图。读图可知,夏王朝实行( B.受封奴隶主拥有使用权,不得转让与买卖 C,主要采用奴隶个体耕作的方式 禹任启任太康 D.农业生产中主要使用铁农具 (子) 答案B 仲康 相 解析并田制是土地国有制,全国土地归周王所有,排除 泄伍不降孔甲面皋面发桀 A项:井田制下受封奴隶主拥有使用权,不得转让与买卖, 子) (弟) 不降子) 故选B项:井田制下采用集体耕作方式,“个体耕作”表述 错误,排除C项:农业生产中主要使用木、石等材质的工 A宗法制 具,排除D项。 B.嫡长子继承制 二、非选择题 C.分封制 10.材料一今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货 D.世袭制 力为己,大人世及以为礼。 答案D 一《礼记》 解析宗法制是以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名 材料二天子经略,诸侯正封,古之制也。封略之内,何 非君土?食土之毛,谁非君臣?故《诗》曰:“普天之下,莫 分的制度,与图示内容不符,故A项错误:题千材料没有 体现嫡长子继承制,故B项错误;分封制是指中国古代分 非王土。率土之滨,莫非王臣。” —《春秋左传》 封诸侯的制度,与图示内容不符,故C项错误:图示内容 (1)材料一中“今大道既隐”说明当时发生了什么变化? 是夏朝世系示意图,他们之间大多是父子关系,这体现了 这些变化从何时开始,说明了什么? 世袭制,故D项正确。 7.右图文物启卣(yǒu)上有铭文记 (2)材料二反映了哪种制度?这种制度有何作用? 载,启是周王朝的地方领主,他曾 参考答案(1)变化:私有制代替公有制,世袭制代替禅 追随周天子南征楚国。此记载反 让制。 映的制度是( 时间:从约公元前2070年禹建立夏朝和启继承王位 A.世袭制 后开始的。 B.宗法制 说明:中国已进入阶级社会(奴隶制社会)。 C.分封制 (2)制度:分封制。 作用:分封制使周朝巩固了统治,扩大了疆域。 D.郡县制 答案C 等级考·拓展提高 解析题干材料“启是周王朝的地方领主,他曾追随周天 1.下表为我国远古之乐(部分)主旨内容的概括。据此可知, 子南征楚国”说明西周分封制下诸侯有随从周天子作战的 远古之乐(

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 B.世袭制 C.分封制 D.宗法制 答案 A 解析 根据题干材料,可知禹接受舜的禅让,成为联盟首 领,故选 A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将王位 转给自己的子孙的传承制度,排除B项;分封制是中国古 代分封诸侯的制度,排除C项;宗法制是以血缘亲疏与嫡 庶来确定继承关系和名分的制度,排除D项。 5.禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从“传贤”到“传子”, 从“公天下”到“家天下”。这( ) A.是生产力发展的必然结果 B.是偶然出现的历史现象 C.不利于社会的进步 D.在后世各朝没有被沿用 答案 A 解析 从禅让制到世袭制是生产力和私有制发展的结果, 故选 A项;从禅让制到世袭制不是偶然出现的历史现象, 排除B项;从禅让制到世袭制有利于社会的进步,排除C 项;世袭制在中国古代被各朝所沿用,排除D项。 6.下面为夏朝世系示意图。读图可知,夏王朝实行( ) A.宗法制 B.嫡长子继承制 C.分封制 D.世袭制 答案 D 解析 宗法制是以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名 分的制度,与图示内容不符,故 A 项错误;题干材料没有 体现嫡长子继承制,故B项错误;分封制是指中国古代分 封诸侯的制度,与图示内容不符,故 C项错误;图示内容 是夏朝世系示意图,他们之间大多是父子关系,这体现了 世袭制,故D项正确。 7.右图文物启卣(yǒu)上有铭文记 载,启是周王朝的地方领主,他曾 追随周天子南征楚国。此记载反 映的制度是( ) A.世袭制 B.宗法制 C.分封制 D.郡县制 答案 C 解析 题干材料“启是周王朝的地方领主,他曾追随周天 子南征楚国”说明西周分封制下诸侯有随从周天子作战的 义务,故C项正确;题干材料未体现世袭制,故 A项错误; 题干材料未体现宗法制,故B项错误;郡县制是按照地域 划分行政机构的制度,故D项错误。 8.周朝已形成严格的宗庙祭祀制度。在《诗经》中,祭祀祖先 的诗歌最多,而在祭祀祖先的诗歌中,又以祭祀文王、武王 的诗歌为多。这说明( ) A.嫡系血缘关系受到重视 B.分封制更注重王室贵族 C.中央集权制度得以强化 D.王位继承制度已臻完善 答案 A 解析 周朝形成严格的宗庙祭祀制度,《诗经》中祭祀祖先 的诗歌最多,均表明血缘关系受到重视,而祭祀文王、武王 的诗歌更多,进一步表明家族的嫡系血缘尤其受到重视, 故选 A 项;题干材料没有涉及分封制的对象,排除B项; 先秦时期中央集权制度尚未确立,排除C项;祭祀制度与 王位继承制度关系不大,排除D项。 9.井田制是我国奴隶制社会的一种土地制度。下列关于井 田制的叙述正确的是( ) A.实质是一种土地私有制,土地归全体国人所有 B.受封奴隶主拥有使用权,不得转让与买卖 C.主要采用奴隶个体耕作的方式 D.农业生产中主要使用铁农具 答案 B 解析 井田制是土地国有制,全国土地归周王所有,排除 A项;井田制下受封奴隶主拥有使用权,不得转让与买卖, 故选B项;井田制下采用集体耕作方式,“个体耕作”表述 错误,排除 C项;农业生产中主要使用木、石等材质的工 具,排除D项。 二、非选择题 10.材料一 今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货 力为己,大人世及以为礼。 ———《礼记》 材料二 天子经略,诸侯正封,古之制也。封略之内,何 非君土? 食土之毛,谁非君臣? 故《诗》曰:“普天之下,莫 非王土。率土之滨,莫非王臣。” ———《春秋左传》 (1)材料一中“今大道既隐”说明当时发生了什么变化? 这些变化从何时开始,说明了什么? (2)材料二反映了哪种制度? 这种制度有何作用? 参考答案 (1)变化:私有制代替公有制,世袭制代替禅 让制。 时间:从约公元前2070年禹建立夏朝和启继承王位 后开始的。 说明:中国已进入阶级社会(奴隶制社会)。 (2)制度:分封制。 作用:分封制使周朝巩固了统治,扩大了疆域。 等级考 拓展提高 1.下表为我国远古之乐(部分)主旨内容的概括。据此可知, 远古之乐( ) 5