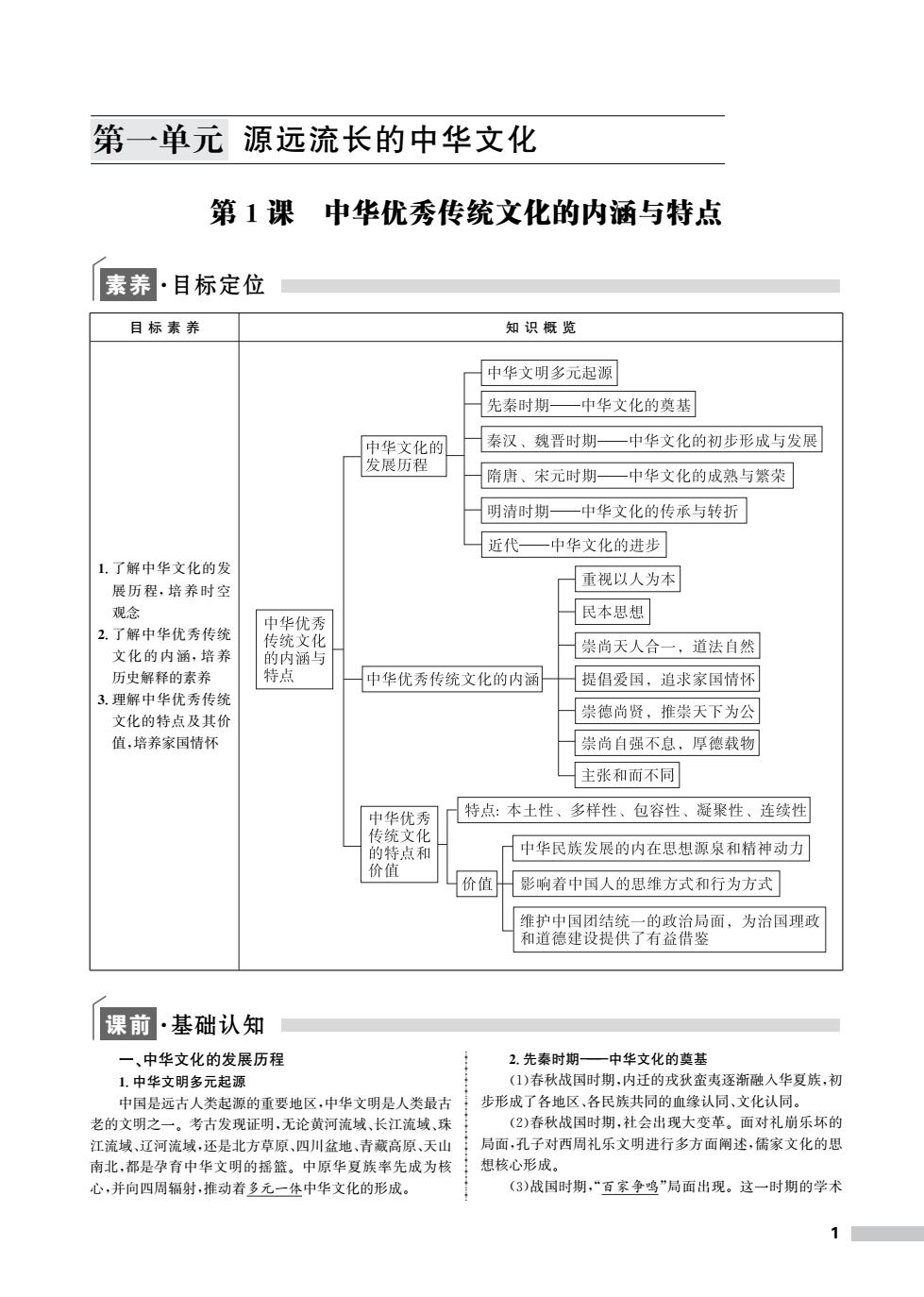

第一单元源远流长的中华文化 第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 素养·目标定位 目标素养 知识概览 中华文明多元起源 先秦时期 中华文化的奠基 中华文化的 秦汉、魏晋时期 中华文化的初步形成与发展 发展历程 隋唐、宋元时期 中华文化的成熟与繁荣 明清时期 中华文化的传承与转折 近代 中华文化的进步 1.了解中华文化的发 展历程,培养时空 重视以人为本 观念 中华优秀 民本思想 2.了解中华优秀传统 传统文化 文化的内涵,培养 崇尚天人合一, 道法自然 的内涵与 历史解释的素养 特 中华优秀传统文化的内涵 提倡爱国,追求家国情怀 3.理解中华优秀传统 文化的特点及其价 崇德尚贤,推崇天下为公 值,培养家国情怀 崇尚自强不息,厚德载物 主张和而不同 中华优秀 特点:本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性 传统文化 的特点和 中华民族发展的内在思想源泉和精神动力 价值 价值 影响着中国人的思维方式和行为方式 维护中国团结统一的政治局面,为治国理政 和道德建设提供了有益借鉴 课前·基础认知 一、中华文化的发展历程 2.先秦时期—中华文化的奠基 1.中华文明多元起源 (1)春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初 中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古 步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。 老的文明之一。考古发现证明,无论黄河流域、长江流域、珠 (2)春秋战国时期,社会出现大变革。面对礼崩乐坏的 江流域、辽河流域,还是北方草原、四川盆地、青藏高原、天山 局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思 南北,都是孕育中华文明的摇篮。中原华夏族率先成为核 想核心形成。 心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。 (3)战国时期,“百家争鸣”局面出现。这一时期的学术

第一单元 源远流长的中华文化 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 素养·目标定位 目 标 素 养 知 识 概 览 1.了解中华文化的发 展历 程,培 养 时 空 观念 2.了解中华优秀传统 文化 的 内 涵,培 养 历史解释的素养 3.理解中华优秀传统 文化的特点及其价 值,培养家国情怀 课前·基础认知 一、中华文化的发展历程 1.中华文明多元起源 中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古 老的文明之一。考古发现证明,无论黄河流域、长江流域、珠 江流域、辽河流域,还是北方草原、四川盆地、青藏高原、天山 南北,都是孕育中华文明的摇篮。中原华夏族率先成为核 心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。 2.先秦时期———中华文化的奠基 (1)春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初 步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。 (2)春秋战国时期,社会出现大变革。面对礼崩乐坏的 局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思 想核心形成。 (3)战国时期,“百家争鸣”局面出现。这一时期的学术 1

历史 选择性必修3文化交流与传播 配人教版 思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。 亡”“制天命而用之”的思想。 3.秦汉至宋元时期中华文化的发展 (4)天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类 (1)秦汉时期:秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推 利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐 崇法家学说。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒 发展的关系。 家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。 4.提倡爱国,追求家国情怀 (2)魏晋隋唐:随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化 (1)孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。” 呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。魏晋玄学盛行,唐朝佛学 “修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。 繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。 (2)张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝 隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。 学,为万世开太平”。 (3)宋元时期:到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,吸收 (3)范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,文天 佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。朱熹是理学的集大 祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,顾炎武的“天下兴 成者,他强调“存天理,灭人欲”,提倡“格物致知”。理学丰富 亡,匹夫有责”,都是家国情怀的体现。 了中华文化的理论思维,但它宣扬的封建礼教,严重束缚了 5.崇德尚贤,推崇天下为公 人们的精神世界。宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度 (1)西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”。 繁荣。 (2)孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以 4.明清时期一中华文化的传承与转折 德,齐之以礼”。他要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而 (1)明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家 内自省也”。 批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。 (3)墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上 (2)康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈, 之,富而贵之,以为官长”。 思想受到钳制,禁钢了中华文化的发展。 (4)孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。 5.近代一中华文化的进步 (⑤)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲 (1)1840年鸦片战争爆发后,面对西方列强的坚船利 信修睦。” 炮,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。 (6)这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大 (2)20世纪初期兴起的新文化运动,抨击封建思想,科 变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深 学与民主成为中华文化追求的价值目标。 远影响。 (3)五四运动以后,马克思主义在中国得到广泛传播。 6.崇尚自强不息,厚德载物 马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。 (1)《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤, 二、中华优秀传统文化的内涵 君子以厚德载物”。 1.中华文化重视以人为本 (2)孟子强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的 (1)周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以 气概:屈原的“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,这些都体 人为中心的礼乐制度。 现了中华民族的精神境界。 (2)春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。 7.主张和而不同 (3)后世儒学思想家大多格守孔子的人本思想,从人与 (1)西周末年的太史伯认为不同事物之间彼此配合达到 社会的关系人手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理 平衡,即“和”,才能产生新事物。 秩序。 (2)孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德,提出了“和 2.政治伦理上的民本思想 为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利 (1)春秋时期,管子提出君主治理国家要顺应民意。 不如人和”等思想。“和”的思想作为认识与处理事情的方 (2)孔子要求统治者体察民情,反对苛政。 法,对中华文化的发展起到了积极作用。 (3)战国时期,孟子提出了“仁政”说,其中“民为贵,社稷 微思考民本观念是珍贵的思想文化遗产,在我国历 次之,君为轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉。 史上产生了深远的影响。你认为西周时期民本观念产生的 (4)历代思想家继承了先秦民本思想。民本思想发展为 意义是什么? 系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中 提示有利于约束专制权力,顺应民意以稳定秩序, 华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积 对我国传统文化的形成与发展产生了深远影响。 极作用。 三、中华优秀传统文化的特点和价值 3.崇尚天人合一,道法自然 1.特点 (1)夏商时期,人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必 (1)中华文化的起源与发展具有本土性。各民族共同创 祭天地、祖先。 造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化 (2)春秋时期,老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法 的多样性。 天,天法道,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而 (2)中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化 然。他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一。 具有很强的包容性。 (3)战国时期,荀子更提出“天行有常,不为尧存,不为桀 (3)中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强

历 史 选择性必修3 文化交流与传播 配人教版 思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。 3.秦汉至宋元时期中华文化的发展 (1)秦汉时期:秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推 崇法家学说。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒 家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。 (2)魏晋隋唐:随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化 呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。魏晋玄学盛行,唐朝佛学 繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。 隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。 (3)宋元时期:到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,吸收 佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。朱熹是理学的集大 成者,他强调“存天理,灭人欲”,提倡“格物致知”。理学丰富 了中华文化的理论思维,但它宣扬的封建礼教,严重束缚了 人们的精神世界。宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度 繁荣。 4.明清时期———中华文化的传承与转折 (1)明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家 批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用。 (2)康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈, 思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。 5.近代———中华文化的进步 (1)1840年鸦片战争爆发后,面对西方列强的坚船利 炮,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。 (2)20世纪初期兴起的新文化运动,抨击封建思想,科 学与民主成为中华文化追求的价值目标。 (3)五四运动以后,马克思主义在中国得到广泛传播。 马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。 二、中华优秀传统文化的内涵 1.中华文化重视以人为本 (1)周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以 人为中心的礼乐制度。 (2)春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。 (3)后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与 社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理 秩序。 2.政治伦理上的民本思想 (1)春秋时期,管子提出君主治理国家要顺应民意。 (2)孔子要求统治者体察民情,反对苛政。 (3)战国时期,孟子提出了“仁政”说,其中“民为贵,社稷 次之,君为轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉。 (4)历代思想家继承了先秦民本思想。民本思想发展为 系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中 华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积 极作用。 3.崇尚天人合一,道法自然 (1)夏商时期,人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必 祭天地、祖先。 (2)春秋时期,老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法 天,天法道,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而 然。他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一。 (3)战国时期,荀子更提出“天行有常,不为尧存,不为桀 亡”“制天命而用之”的思想。 (4)天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类 利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐 发展的关系。 4.提倡爱国,追求家国情怀 (1)孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。” “修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。 (2)张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝 学,为万世开太平”。 (3)范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,文天 祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,顾炎武的“天下兴 亡,匹夫有责”,都是家国情怀的体现。 5.崇德尚贤,推崇天下为公 (1)西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”。 (2)孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以 德,齐之以礼”。他要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而 内自省也”。 (3)墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上 之,富而贵之,以为官长”。 (4)孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。 (5)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲 信修睦。” (6)这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大 变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深 远影响。 6.崇尚自强不息,厚德载物 (1)《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤, 君子以厚德载物”。 (2)孟子强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的 气概;屈原的“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,这些都体 现了中华民族的精神境界。 7.主张和而不同 (1)西周末年的太史伯认为不同事物之间彼此配合达到 平衡,即“和”,才能产生新事物。 (2)孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德,提出了“和 为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利 不如人和”等思想。“和”的思想作为认识与处理事情的方 法,对中华文化的发展起到了积极作用。 微思考 民本观念是珍贵的思想文化遗产,在我国历 史上产生了深远的影响。你认为西周时期民本观念产生的 意义是什么? 提示 有利于约束专制权力,顺应民意以稳定秩序, 对我国传统文化的形成与发展产生了深远影响。 三、中华优秀传统文化的特点和价值 1.特点 (1)中华文化的起源与发展具有本土性。各民族共同创 造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化 的多样性。 (2)中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化, 具有很强的包容性。 (3)中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强 2

第一单元源远流长的中华文化 大的凝聚性。 (2)中华文化蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非 (4)中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命 曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行 力,具有连续性。 为方式。 2.价值 (3)中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着 (1)中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神 统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国 动力。 理政和道德建设提供了有益借鉴。 课堂 重难突破 一从“神本”思想到“民本”思想的转变 学以致用 材料一商代称至上神为“帝”,而“帝”则是字宙间一切 夏商时期,人们认为“国之存亡,天也”,君是奉“天命”治 事物的最高主宰。商代统治者认为,“帝”是商王的祖先,而 理国家、统治人民的,故称“天子”,即天之子。但是,周之代 商王则是“帝”的嫡系子孙。这就使商王从血缘关系上找到 了作为“帝”合法代理人的依据,不仅“帝”与祖先合而为一, 商使一些人感到“天命靡常”,甚至认为“天不可信”。周朝 “天命观”的这种变化( 而且“帝”一祖先一商王也三位一体了。 A.表明周人放弃对神的信仰 材料二周公告诫成王说:“惟王其疾敬德,王其德之 B.有效地约束了天子的行为 用,祈天永命。”(《尚书·召诰》)“欲至于万年,惟王子子孙孙 C.摧毁了迷信思想的根基 永保民。”(《尚书·梓材》)他主张“裕民”,如说:“惟文王之敬 D.有利于民本思想的萌发 忌,乃裕民。”(《尚书·康诰》)所谓“裕民”,就是宽以待民。 答案D 宽以待民就要“明德慎罚”。 一董英哲《从神本主义到民本主义》 解析题干材料“国之存亡,天也”“君是奉‘天命’治理 国家、统治人民的”“天之子”反映出夏商时期人们崇拜超自 问题探究 然力量,相信天命鬼神,尊天事神以为政。但周朝“天命靡 根据材料一、材料二并结合所学知识,指出与商朝相比 常”“天不可信”等思想实质上否定了主权在天论,强调了人 西周的治国思想有何新变化。 事的重要性,体现出一定的重民思想,有利于民本思想的萌 提示新变化:商朝统治者认为神是商王的祖先,形成 发,D项正确;题干材料不能说明周人放弃对神的信仰,A项 错误;“天命观”的变化不能有效约束天子的行为,B项错误: 了神、祖先、商王三位一体的观念,强调统治者权力的神圣 “天命观”的变化不能摧毁迷信思想的根基,C项错误。 性。西周统治者强调“德”的重要性,提出“敬德保民”“裕民” “明德慎罚”的理念,初步实现治国思想由“神本”到“民本”的 二 中华优秀传统文化的内涵 转变。 材料一《泰离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过 故宗庙宫室,尽为禾泰。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是 核心归纳 诗也。 中国古代民本思想的基本内容 一孔颗达《毛诗正义》 民本思想源远流长,肇始于夏商周时期,发展于春秋战 材料二长太息以掩涕兮,哀民生之多艰…既莫足与 国时期,定型于汉朝,此后历朝历代虽有所演变,但其思想主 为美政兮,吾将从彭咸之所居。 旨没有变化。 一屈原《离骚》 1,民为邦本,立君为民。 材料三古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境 2.顺应民心,与民同乐。 界。“昨夜西风调碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境 3.重民生计,富民为要。 也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也。“众 4忧民爱民,解民疾苦。 里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,此第三 5.正风敦俗,育民化民。 境也。 一王国雏《人间词话》 拓展延伸 问题探究 中国古代民本思想形成的原因 1.奴隶社会瓦解,封建社会形成,劳动者的社会经济与 (1)根据材料一,思考《黍离》一诗的主旨是什么。 政治地位得到提高。 (2)结合材料二,指出屈原投江殉国体现了什么样的精 2.对夏商周诸王朝兴亡的历史经验和教训的总结和 神境界。 思考。 (3)结合材料三,谈一谈你如何理解人生的“三境界”? 3.春秋战国时期的进步知识分子,在对现实社会政局动 提示(1)主旨:忧国情怀,感伤意绪。 荡、人民苦难的忧思中,寻求拯救社会、拯救民众之路。 (2)精神境界:忧国忧民,爱国爱民

第一单元 源远流长的中华文化 大的凝聚性。 (4)中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命 力,具有连续性。 2.价值 (1)中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神 动力。 (2)中华文化蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非 曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行 为方式。 (3)中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着 统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国 理政和道德建设提供了有益借鉴。 课堂·重难突破 一 从“神本”思想到“民本”思想的转变 材料一 商代称至上神为“帝”,而“帝”则是宇宙间一切 事物的最高主宰。商代统治者认为,“帝”是商王的祖先,而 商王则是“帝”的嫡系子孙。这就使商王从血缘关系上找到 了作为“帝”合法代理人的依据,不仅“帝”与祖先合而为一, 而且“帝”—祖先—商王也三位一体了。 材料二 周公告诫成王说:“惟王其疾敬德,王其德之 用,祈天永命。”(《尚书·召诰》)“欲至于万年,惟王子子孙孙 永保民。”(《尚书·梓材》)他主张“裕民”,如说:“惟文王之敬 忌,乃裕民。”(《尚书·康诰》)所谓“裕民”,就是宽以待民。 宽以待民就要“明德慎罚”。 ———董英哲《从神本主义到民本主义》 问题探究 根据材料一、材料二并结合所学知识,指出与商朝相比 西周的治国思想有何新变化。 提示 新变化:商朝统治者认为神是商王的祖先,形成 了神、祖先、商王三位一体的观念,强调统治者权力的神圣 性。西周统治者强调“德”的重要性,提出“敬德保民”“裕民” “明德慎罚”的理念,初步实现治国思想由“神本”到“民本”的 转变。 核心归纳 中国古代民本思想的基本内容 民本思想源远流长,肇始于夏商周时期,发展于春秋战 国时期,定型于汉朝,此后历朝历代虽有所演变,但其思想主 旨没有变化。 1.民为邦本,立君为民。 2.顺应民心,与民同乐。 3.重民生计,富民为要。 4.忧民爱民,解民疾苦。 5.正风敦俗,育民化民。 拓展延伸 中国古代民本思想形成的原因 1.奴隶社会瓦解,封建社会形成,劳动者的社会经济与 政治地位得到提高。 2.对夏商周诸王朝兴亡的历史经验和教训的总结和 思考。 3.春秋战国时期的进步知识分子,在对现实社会政局动 荡、人民苦难的忧思中,寻求拯救社会、拯救民众之路。 学以致用 夏商时期,人们认为“国之存亡,天也”,君是奉“天命”治 理国家、统治人民的,故称“天子”,即天之子。但是,周之代 商使一些人感到“天命靡常”,甚至认为“天不可信”。周朝 “天命观”的这种变化( ) A.表明周人放弃对神的信仰 B.有效地约束了天子的行为 C.摧毁了迷信思想的根基 D.有利于民本思想的萌发 答案 D 解析 题干材料“国之存亡,天也”“君是奉‘天命’治理 国家、统治人民的”“天之子”反映出夏商时期人们崇拜超自 然力量,相信天命鬼神,尊天事神以为政。但周朝“天命靡 常”“天不可信”等思想实质上否定了主权在天论,强调了人 事的重要性,体现出一定的重民思想,有利于民本思想的萌 发,D项正确;题干材料不能说明周人放弃对神的信仰,A项 错误;“天命观”的变化不能有效约束天子的行为,B项错误; “天命观”的变化不能摧毁迷信思想的根基,C项错误。 二 中华优秀传统文化的内涵 材料一 《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过 故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是 诗也。 ———孔颖达《毛诗正义》 材料二 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰……既莫足与 为美政兮,吾将从彭咸之所居。 ———屈原《离骚》 材料三 古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境 界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境 也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也。“众 里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,此第三 境也。 ———王国维《人间词话》 问题探究 (1)根据材料一,思考《黍离》一诗的主旨是什么。 (2)结合材料二,指出屈原投江殉国体现了什么样的精 神境界。 (3)结合材料三,谈一谈你如何理解人生的“三境界”? 提示 (1)主旨:忧国情怀,感伤意绪。 (2)精神境界:忧国忧民,爱国爱民。 3

历史 选择性必修3文化交流与传播 配人教版 (3)理解:第一步确立志向和目标:第二步努力探索和追 规范,有崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同等 求:第三步实现理想和愿望。 思想,有自强不息、敬业乐群、扶正扬善、扶危济困、见义勇 核心归纳 为、孝老爱亲等传统美德。中华优秀传统文化中很多思想理 念和道德规范,不论过去还是现在,都有其永不褪色的价值。 中华优秀传统文化的内涵 1.天人合一的宇宙观:将天、地、人视为一个整体,人类 学以致用 利用自然时应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和 理学家王守仁提出“致良知”的主张。这里的“良知”是 谐发展的关系。 指() 2.和而不同的社会观:主张“和为贵”“和而不同”“天时 A.人心固有的是非善恶标准 不如地利,地利不如人和”等。 B.圣人独有的是非道德标准 3.人心向善的道德观:倡导“与人为善”“己所不欲,勿施 C.通过学习获得的良好知识 于人”。 D.存在于外部世界的规律 4.自强不息的奋斗观:“天行健,君子以自强不息”“地势 答案A 坤,君子以厚德载物”。 解析王守仁所说的“良知”,既是道德意识也指最高 5.协和万邦的国际观:主张“止戈为武”“协和万邦”。 本体。他认为,良知是存在于人心中的天理,是人所固有的 拓展延伸 善性,良知是一种不假外力的内在力量,故A项符合题意: 题千材料未体现圣人独有的是非道德标准,故排除B项:通 习近平对中华传统文化的论述 过学习获得良好知识属于格物致知的内容,是程朱理学的观 2014年,习近平在文艺工作座谈会上的讲话中指出,中 点,排除C项:题千材料未反映出存在于外部世界的规律 华民族在长期实践中培育和形成了独特的思想理念和道德 故排除D项。 课后 ·训练提升 C.克己复礼的思想 基础·巩固 D.追求精神自由的倾向 一、选择题 答案B 1“国之命在人心,解决人民的怨气,实现人民的愿望就必须 解析根据题干材料“尚贤、尚同”“节用、节葬”,可知是墨 创造条件,让人民批评和监督政府。”下列思想与上述材料 家的观点,体现了讲求实际功利的精神,故选B项:A、C 具有相似性的是( ) 两项为儒家的观点,D项为道家的观点,故排除。 A儒家的“仁政”“德治” 4.提出“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”的思想家是 B.墨家的“兼爱”“尚贤” C儒家的“礼治” A顾炎武 B.黄宗羲 D.法家的“法治”“变革” C.王夫之 D.李贽 答案A 答案A 解析根据题千材料“国之命在人心,解决人民的怨气,实 解析“保天下者,匹夫之贱与有贡焉耳矣”出自顾炎武的 现人民的愿望就必须创造条件,让人民批评和监督政府” 《日知录》,被后人概括为“天下兴亡,匹夫有贡”,故选 可知体现了民本思想,与儒家的“仁政”“德治”思想相符, A项。 故选A项。 5.明清之际,黄宗羲提出“天下为主,君为客”,顾炎武揭示了 2.关于中国画,现代画家潘天寿先生曾说:“水墨画,能浓淡 “私天下”的危害,王夫之则猛烈抨击“孤秦”“陋宋”。上述 得体,黑白相用,干湿相成,则百彩骈臻,虽无色,胜于有色 思想() 矣。五色自在其中,胜于青黄朱紫矣。”下列哪位思想家的 A.是思想文化走向近代化的先声 思想与该创作精神相符( B.说明儒家思想的主流地位旁落 A荀子 B.墨子 C.反映了君主专制制度不断削弱 C孟子 D.老子 D.在批判融合中形成新理学思想体系 答案D 答案A 3.先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏 解析明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之抨击封建专制, 乱,则语之尚贤、尚同。国家贫,则语之节用、节葬。”这体 倡导经世致用,是思想文化走向近代化的先声,故A项正 现了() 确:明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之的主张是对儒家思 A.民贵君轻的主张 想的批判继承,没有脱离儒学的范畴,故B项错误:明清 B.讲求实际功利的精神 之际,君主专制制度不断强化,故C项错误;明清之际进

历 史 选择性必修3 文化交流与传播 配人教版 (3)理解:第一步确立志向和目标;第二步努力探索和追 求;第三步实现理想和愿望。 核心归纳 中华优秀传统文化的内涵 1.天人合一的宇宙观:将天、地、人视为一个整体,人类 利用自然时应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和 谐发展的关系。 2.和而不同的社会观:主张“和为贵”“和而不同”“天时 不如地利,地利不如人和”等。 3.人心向善的道德观:倡导“与人为善”“己所不欲,勿施 于人”。 4.自强不息的奋斗观:“天行健,君子以自强不息”“地势 坤,君子以厚德载物”。 5.协和万邦的国际观:主张“止戈为武”“协和万邦”。 拓展延伸 习近平对中华传统文化的论述 2014年,习近平在文艺工作座谈会上的讲话中指出,中 华民族在长期实践中培育和形成了独特的思想理念和道德 规范,有崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同等 思想,有自强不息、敬业乐群、扶正扬善、扶危济困、见义勇 为、孝老爱亲等传统美德。中华优秀传统文化中很多思想理 念和道德规范,不论过去还是现在,都有其永不褪色的价值。 学以致用 理学家王守仁提出“致良知”的主张。这里的“良知”是 指( ) A.人心固有的是非善恶标准 B.圣人独有的是非道德标准 C.通过学习获得的良好知识 D.存在于外部世界的规律 答案 A 解析 王守仁所说的“良知”,既是道德意识,也指最高 本体。他认为,良知是存在于人心中的天理,是人所固有的 善性,良知是一种不假外力的内在力量,故 A 项符合题意; 题干材料未体现圣人独有的是非道德标准,故排除B项;通 过学习获得良好知识属于格物致知的内容,是程朱理学的观 点,排除C项;题干材料未反映出存在于外部世界的规律, 故排除D项。 课后·训练提升 基础 巩固 一、选择题 1.“国之命在人心,解决人民的怨气,实现人民的愿望就必须 创造条件,让人民批评和监督政府。”下列思想与上述材料 具有相似性的是( ) A.儒家的“仁政”“德治” B.墨家的“兼爱”“尚贤” C.儒家的“礼治” D.法家的“法治”“变革” 答案 A 解析 根据题干材料“国之命在人心,解决人民的怨气,实 现人民的愿望就必须创造条件,让人民批评和监督政府”, 可知体现了民本思想,与儒家的“仁政”“德治”思想相符, 故选 A项。 2.关于中国画,现代画家潘天寿先生曾说:“水墨画,能浓淡 得体,黑白相用,干湿相成,则百彩骈臻,虽无色,胜于有色 矣。五色自在其中,胜于青黄朱紫矣。”下列哪位思想家的 思想与该创作精神相符( ) A.荀子 B.墨子 C.孟子 D.老子 答案 D 3.先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏 乱,则语之尚贤、尚同。国家贫,则语之节用、节葬。”这体 现了( ) A.民贵君轻的主张 B.讲求实际功利的精神 C.克己复礼的思想 D.追求精神自由的倾向 答案 B 解析 根据题干材料“尚贤、尚同”“节用、节葬”,可知是墨 家的观点,体现了讲求实际功利的精神,故选 B项;A、C 两项为儒家的观点,D项为道家的观点,故排除。 4.提出“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”的思想家是 ( ) A.顾炎武 B.黄宗羲 C.王夫之 D.李贽 答案 A 解析 “保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”出自顾炎武的 《日知录》,被后人概括为“天下兴亡,匹夫有责”,故选 A项。 5.明清之际,黄宗羲提出“天下为主,君为客”,顾炎武揭示了 “私天下”的危害,王夫之则猛烈抨击“孤秦”“陋宋”。上述 思想( ) A.是思想文化走向近代化的先声 B.说明儒家思想的主流地位旁落 C.反映了君主专制制度不断削弱 D.在批判融合中形成新理学思想体系 答案 A 解析 明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之抨击封建专制, 倡导经世致用,是思想文化走向近代化的先声,故 A项正 确;明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之的主张是对儒家思 想的批判继承,没有脱离儒学的范畴,故 B项错误;明清 之际,君主专制制度不断强化,故 C项错误;明清之际进 4

第一单元源远流长的中华文化 步思想家的主张是对宋明理学的批判继承,但还没有形成 答案C 新的思想理论体系,故D项错误。 解析题干材料中的两句名言体现了社会责任感和家国 6.“汉朝以下,就集体而言,士大夫代表了社会力量,与君权 情怀。A项反映的是人际关系,B项反映的是研究问题的 之间形成既有合作又相互制衡的辩证关系。”此间,士大夫 方式,D项反映的是儒家义理观。C项强调以国家为重, 借以制衡君权的是() 反映了高度的社会责任感和家国情怀,故选C项,排除A、 A.以三纲五常为基础的伦理道德观念 B、D三项。 B.以中央集权为核心的行政管理模式 二、非选择题 C,以选贤任能为支撑的官员选拔体制 10.材料一伴随着政治和经济大变动,春秋战国时期的教 D.以屈君伸天为内容的“天人感应”思想 育得到了极大的发展,特别是私学的兴起最终造就了诸 答案D 子“百家争鸣”的兴盛局面。 7.第二次鸦片战争后,清政府中的有识之士意识到“探源之 一摘编自许国彬《中国文化精要》 策,在于自强,自强之术,必先练兵”。这主要表明清政府 材料二儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然 中的部分官员() 其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭 A.已经认识到近代中国落后的根源 而难遵,是以其事不可遍循,然其强本节用,不可废也。 B.强调学习西学应循序渐进 法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。 C.反对清廷固守传统的做法 一司马迁《史记·太史公自序》 D.对西方的认识仍较为肤浅 材料三“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化 答案D 繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的 解析根据题千材料“探源之策,在于自强,自强之术,必 萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论 先练兵”,可知清政府中的部分官员主张学习西方器物,认 形式,进行改造和发展的工作。 为这是最根本、最重要的举措,这说明他们并未深刻认识 -侯外庐《中国思想史纲》 到清政府落后的根源是腐朽落后的封建制度,也没有从根 (1)材料一中“诸子”的含义是什么?结合所学知识,分析 本上认识到学习西方制度的重要性,故D项正确,A项错 战国时期出现“百家争鸣”局面的原因。 误;清政府中的部分官员只认识到了学习西方器物的重要 (2)根据材料二,指出作者对儒学的社会价值有着怎样的 性,未提及对西方制度和文化的学习,无法体现循序渐进, 认识。作者推崇墨家的哪一主张? 排除B项:题千材料并未体现反对清廷固守传统的信息, (3)根据材料三,指出“百家争鸣”在历史上产生的影响。 故C项错误。 参考答案(1)含义:各种流派的代表人物及其著作。 8.董仲舒曾就商鞅“改帝王之制,除井田,民得买卖,富者田 原因:周王室衰微,诸侯纷争,社会动荡;铁犁、牛耕的使 连阡陌,贫者无立锥之地”,建议汉武帝“限民名田(名田, 用,生产力提高,社会经济的发展:私学兴起,“士”阶层的 占田也),以赡不足,塞并兼之路,然后可善治也”。这说明 崛起。 董仲舒() (2)认识:儒学有利于维护统治秩序(维护君臣、长幼 A.以百姓利益为出发点出谋划策 秩序)。主张:“强本节用”。 B.认为商鞅变法导致土地兼并 (3)影响:这一时期是中华民族的学术文化、思想道 C,基于儒家民本思想反思商鞅变法 德发展的重要阶段:成为后世思想文化发展的源头,奠定 D.否定了帝王之制和商鞅变法 了中华传统文化的基础:是一次思想解放运动,推动了当 答案C 时及后世社会的发展。 解析董仲舒以巩固汉武帝的统治为出发点出谍划策,故 11.材料一天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则 A项错误:题千材料主要强调的是通过“限民名田”的方式 吉,应之以乱则凶。 来抑制土地兼并从而达到巩固统治的目的,而不是强调商 君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而 鞅变法与土地兼并的关系,故B项错误;根据题千材料, 危,权谋倾覆幽险而尽亡矣。 可知土地兼并导致贫高悬殊,通过“限民名田”的方式缓和 一《荀子·天论》 矛盾,通过儒家民本思想对商鞅变法进行反思,故C项正 材料二两宋诸儒,门庭径路半出入于佛老。 确:董仲舒以巩固汉武帝的统治为出发点出谍划策,并未 一全祖望《题真西山集》 否定帝王之制,故D项错误。 佛氏之失,出于自私之厌,老氏之失,出于自私之巧。 9.下列与张载的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝 厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛氏之失也;关机巧便,尽 学,为万世开太平”和顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责” 天下之术数者,老氏之失也。 这两句名言的精神内涵最为接近的是( 佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事 A.己所不欲,勿施于人 已是极大罪名。其他更不消说。 B.问渠那得清如许,为有源头活水来 —《朱子语类·释氏》 C.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 材料三我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲 D.不义而富且贵,于我如浮云 人之羁缚,不可不革命:我中国欲独立,不可不革命:我中

第一单元 源远流长的中华文化 步思想家的主张是对宋明理学的批判继承,但还没有形成 新的思想理论体系,故D项错误。 6.“汉朝以下,就集体而言,士大夫代表了社会力量,与君权 之间形成既有合作又相互制衡的辩证关系。”此间,士大夫 借以制衡君权的是( ) A.以三纲五常为基础的伦理道德观念 B.以中央集权为核心的行政管理模式 C.以选贤任能为支撑的官员选拔体制 D.以屈君伸天为内容的“天人感应”思想 答案 D 7.第二次鸦片战争后,清政府中的有识之士意识到“探源之 策,在于自强,自强之术,必先练兵”。这主要表明清政府 中的部分官员( ) A.已经认识到近代中国落后的根源 B.强调学习西学应循序渐进 C.反对清廷固守传统的做法 D.对西方的认识仍较为肤浅 答案 D 解析 根据题干材料“探源之策,在于自强,自强之术,必 先练兵”,可知清政府中的部分官员主张学习西方器物,认 为这是最根本、最重要的举措,这说明他们并未深刻认识 到清政府落后的根源是腐朽落后的封建制度,也没有从根 本上认识到学习西方制度的重要性,故 D项正确,A项错 误;清政府中的部分官员只认识到了学习西方器物的重要 性,未提及对西方制度和文化的学习,无法体现循序渐进, 排除B项;题干材料并未体现反对清廷固守传统的信息, 故C项错误。 8.董仲舒曾就商鞅“改帝王之制,除井田,民得买卖,富者田 连阡陌,贫者无立锥之地”,建议汉武帝“限民名田(名田, 占田也),以赡不足,塞并兼之路,然后可善治也”。这说明 董仲舒( ) A.以百姓利益为出发点出谋划策 B.认为商鞅变法导致土地兼并 C.基于儒家民本思想反思商鞅变法 D.否定了帝王之制和商鞅变法 答案 C 解析 董仲舒以巩固汉武帝的统治为出发点出谋划策,故 A项错误;题干材料主要强调的是通过“限民名田”的方式 来抑制土地兼并从而达到巩固统治的目的,而不是强调商 鞅变法与土地兼并的关系,故 B项错误;根据题干材料, 可知土地兼并导致贫富悬殊,通过“限民名田”的方式缓和 矛盾,通过儒家民本思想对商鞅变法进行反思,故C项正 确;董仲舒以巩固汉武帝的统治为出发点出谋划策,并未 否定帝王之制,故D项错误。 9.下列与张载的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝 学,为万世开太平”和顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责” 这两句名言的精神内涵最为接近的是( ) A.己所不欲,勿施于人 B.问渠那得清如许,为有源头活水来 C.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 D.不义而富且贵,于我如浮云 答案 C 解析 题干材料中的两句名言体现了社会责任感和家国 情怀。A项反映的是人际关系,B项反映的是研究问题的 方式,D项反映的是儒家义理观。C项强调以国家为重, 反映了高度的社会责任感和家国情怀,故选C项,排除A、 B、D三项。 二、非选择题 10.材料一 伴随着政治和经济大变动,春秋战国时期的教 育得到了极大的发展,特别是私学的兴起最终造就了诸 子“百家争鸣”的兴盛局面。 ———摘编自许国彬《中国文化精要》 材料二 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然 其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭 而难遵,是以其事不可遍循,然其强本节用,不可废也。 法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。 ———司马迁《史记·太史公自序》 材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化 繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的 萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论 形式,进行改造和发展的工作。 ———侯外庐《中国思想史纲》 (1)材料一中“诸子”的含义是什么? 结合所学知识,分析 战国时期出现“百家争鸣”局面的原因。 (2)根据材料二,指出作者对儒学的社会价值有着怎样的 认识。作者推崇墨家的哪一主张? (3)根据材料三,指出“百家争鸣”在历史上产生的影响。 参考答案 (1)含义:各种流派的代表人物及其著作。 原因:周王室衰微,诸侯纷争,社会动荡;铁犁、牛耕的使 用,生产力提高,社会经济的发展;私学兴起,“士”阶层的 崛起。 (2)认识:儒学有利于维护统治秩序(维护君臣、长幼 秩序)。主张:“强本节用”。 (3)影响:这一时期是中华民族的学术文化、思想道 德发展的重要阶段;成为后世思想文化发展的源头,奠定 了中华传统文化的基础;是一次思想解放运动,推动了当 时及后世社会的发展。 11.材料一 天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则 吉,应之以乱则凶。 君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而 危,权谋倾覆幽险而尽亡矣。 ———《荀子·天论》 材料二 两宋诸儒,门庭径路半出入于佛老。 ———全祖望《题真西山集》 佛氏之失,出于自私之厌,老氏之失,出于自私之巧。 厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛氏之失也;关机巧便,尽 天下之术数者,老氏之失也。 佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事 已是极大罪名。其他更不消说。 ———《朱子语类·释氏》 材料三 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲 人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中 5