[1]王镜岩主编.生物化学教程[们北京:高等教有出版社,2008年。 选读书目: 「11李像主编生物化学实验(第五版)「1.北京,科学出版社,2014年 [2]Lehni er.Principles of Biochemistry [M]:Freeman Publishers,2008 二、课程总目 主要讲授生物体内各种生物分子的化学组成,性质,以及结构与功能的关系:阐明生物体内各 种物质代谢变化的途径和规律,以及能量的产生、利用和转化的规律:阐明遗传信息储存、传递、 表达的生化基础和基本规律:阐明生物体内新陈代谢的调控方式和规律。培养学生用辩证唯物主义 的观点正确认识生命现象的本质, 使学生系统地学习现代生物化学的基本理论 基本知识 堂据生 物化学的基本实验技术, 为进 “步学习微生物学 动植物生理学、遗传学等后继学科准备必要的 础知识,并为今后从事与生命科学有关的教学、科研与生产莫定基础。 三、课程教学内容与教学要求 1.教学内容与学时分配 课得总学时.96其计授学时, 64实验学时:32 教学内容与学时分配建议如下表 学时分配 序 学时分配 教学章节名称 教学章节名称 号 讲课实验 号 讲课实哈 第一章绪论 0 第七章脂类代谢 6 0 第八章蛋白质和氨 2第二章蛋白质化学 10 9 8 4 校代谢 3第三章核酸化学 6 4 9第九章核酸代谢 6 4 4 第四章醇的结构与 10 6 10 第十章蛋白质的生物 合成 6 0 功前 5第五章生物氧化 第十一章基因表达调 5 0 11 2 0 6第六章糖类代谢 8 3 合 计 64 32 2、教学要求 第一章绪论(1学时) 教学目标:理解生物化学的含义及其研究内容:了解生物化学的发展历史,了解生物化学与其 它学科的关系及其应用,并认识生物化学的重要性。 教学内容 生物化学的含义、研究对象及内容 二、生物学的发展史 三、生物化学与其它学科的关系 四、如何学好生物化学 教学要求:了解生物化学的面要性」 重点难点:无 第二章蛋白质化学(10学时) 教学目标:掌握 一氨基酸的结 付 结构以及分类:掌握氨 推蛋 教学内容 第一节蛋白质分子组成成分 一、蛋白质的元素组成 31

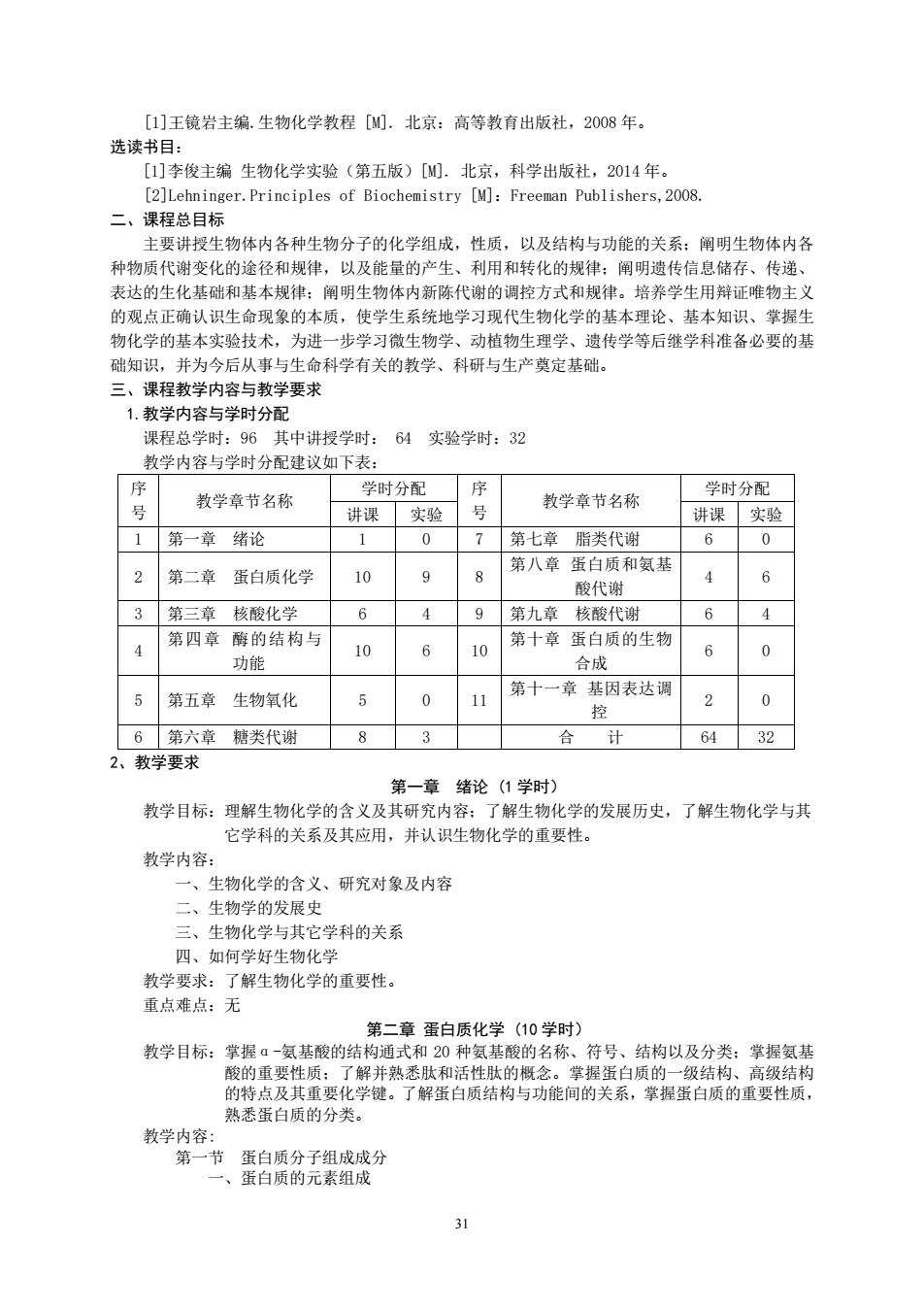

31 [1]王镜岩主编.生物化学教程 [M]. 北京:高等教育出版社,2008 年。 选读书目: [1]李俊主编 生物化学实验(第五版)[M]. 北京,科学出版社,2014 年。 [2]Lehninger.Principles of Biochemistry [M]:Freeman Publishers,2008. 二、课程总目标 主要讲授生物体内各种生物分子的化学组成,性质,以及结构与功能的关系;阐明生物体内各 种物质代谢变化的途径和规律,以及能量的产生、利用和转化的规律;阐明遗传信息储存、传递、 表达的生化基础和基本规律;阐明生物体内新陈代谢的调控方式和规律。培养学生用辩证唯物主义 的观点正确认识生命现象的本质,使学生系统地学习现代生物化学的基本理论、基本知识、掌握生 物化学的基本实验技术,为进一步学习微生物学、动植物生理学、遗传学等后继学科准备必要的基 础知识,并为今后从事与生命科学有关的教学、科研与生产奠定基础。 三、课程教学内容与教学要求 1.教学内容与学时分配 课程总学时:96 其中讲授学时: 64 实验学时:32 教学内容与学时分配建议如下表: 序 号 教学章节名称 学时分配 序 号 教学章节名称 学时分配 讲课 实验 讲课 实验 1 第一章 绪论 1 0 7 第七章 脂类代谢 6 0 2 第二章 蛋白质化学 10 9 8 第八章 蛋白质和氨基 酸代谢 4 6 3 第三章 核酸化学 6 4 9 第九章 核酸代谢 6 4 4 第四章 酶的结构与 功能 10 6 10 第十章 蛋白质的生物 合成 6 0 5 第五章 生物氧化 5 0 11 第十一章 基因表达调 控 2 0 6 第六章 糖类代谢 8 3 合 计 64 32 2、教学要求 第一章 绪论 (1 学时) 教学目标:理解生物化学的含义及其研究内容;了解生物化学的发展历史,了解生物化学与其 它学科的关系及其应用,并认识生物化学的重要性。 教学内容: 一、生物化学的含义、研究对象及内容 二、生物学的发展史 三、生物化学与其它学科的关系 四、如何学好生物化学 教学要求:了解生物化学的重要性。 重点难点:无 第二章 蛋白质化学 (10 学时) 教学目标:掌握α-氨基酸的结构通式和 20 种氨基酸的名称、符号、结构以及分类;掌握氨基 酸的重要性质;了解并熟悉肽和活性肽的概念。掌握蛋白质的一级结构、高级结构 的特点及其重要化学键。了解蛋白质结构与功能间的关系,掌握蛋白质的重要性质, 熟悉蛋白质的分类。 教学内容: 第一节 蛋白质分子组成成分 一、蛋白质的元素组成

二、蛋白质的水解 第二行白的本结构单位一氨基酸 氨基酸的性月 北吸收性质 的化学反 第三节 氢基酸的分离与测定 第四#肚 、肽的结构 天然活性肽 第五节蛋白质的分类 第六节 结合蛋白质 白质的一级 白 的氨基面 的化学键 1的 级结构 ,蛋白质各级结构的基本概念 构型与构象 蛋自顶的二级结构 四、超二级结构和结枸域 五、 质的 蛋白 的 第八节 几种典型 级结的影 纤维状蛋白 白质的 四、脂蛋白 第九节蛋白质结构与功能的关系 级结构与功能的关系 的性 的两1 生解离和等电 白的 四、蛋白质的沉淀作用 五、蛋白质的变性作用 蛋白质的领色后应 第十一节蛋白质的分离、纯化与测定 一、蛋白质分离纯化的一般原则 二、蛋白质分离纯化的方法 蛋日质的分析 教学要求:1、掌握蛋 日质的 本结构单位是实 3、掌握氨基酸在肽 中筋 链接成, 4、掌握在 级以及四级等高级结构 的重要性质 性,结构与功能密切相关·

32 二、蛋白质的水解 三、蛋白质的基本结构单位—氨基酸 第二节 氨基酸的性质 一、氨基酸的光学活性和光吸收性质 二、氨基酸的解离和两性性质 三、氨基酸的化学反应 第三节 氨基酸的分离与测定 第四节 肽 一、肽的结构 二、天然活性肽 第五节 蛋白质的分类 一、单纯蛋白质 二、结合蛋白质 第六节 蛋白质的一级结构 一、蛋白质的氨基酸组成 二、蛋白质分子结构中的化学键 三、蛋白质一级结构的测定 四、几种蛋白质的一级结构 第七节 蛋白质的高级结构 一、蛋白质各级结构的基本概念 二、构型与构象 三、蛋白质的二级结构 四、超二级结构和结构域 五、蛋白质的三级结构 六、蛋白质的四级结构 七、蛋白质一级结构对高级结构的影响 第八节 几种典型蛋白质的结构与功能 一、纤维状蛋白 二、球状蛋白 三、糖蛋白 四、脂蛋白 第九节 蛋白质结构与功能的关系 一、一级结构与功能的关系 二、高级结构与功能的关系 第十节 蛋白质的性质 一、蛋白质的两性解离和等电、 二、蛋白质分子的大小 三、蛋白质的胶体性质 四、蛋白质的沉淀作用 五、蛋白质的变性作用 六、蛋白质的颜色反应 第十一节 蛋白质的分离、纯化与测定 一、蛋白质分离纯化的一般原则 二、蛋白质分离纯化的方法 三、蛋白质的分析测定 教学要求:1、掌握蛋白质的基本结构单位是氨基酸。 2、掌握肽链是由两个以上氨基酸通过肽键链接成,有特异的两个末端 N-端和 C-端。 3、掌握氨基酸在肽链中的排列顺序即蛋白质的一级结构。 4、掌握在一级结构的基础上构成蛋白质的二级、三级以及四级等高级结构。 5、掌握两性解离是蛋白质和氨基酸的重要性质。 6、了解蛋白质的结构与功能具有统一性,结构与功能密切相关

重点难点:氨基酸的结构、性质和重要的化学反应:蛋白质的结构层次以及蛋白质的性质。 第三章核酸化学(6学时) 教学目标:掌握DNA和RNM在化学组份、分子结构和生物功能上的特点:掌握DNA双螺旋结构 模型和tRNA二级结构的要点,了解核酸的三级结构:熟悉核酸的理化性质,包括一 船性质、DNA热恋性、复性以及公子产性质. 了解基因组的概念、原核生物和真 核生物基因组的特点:了解DNA测序的原理以及常用的核酸研究技术 教学内容: 第一节核酸的组成成分 一、糖组分 一成 四、核苷酸 五、修饰成分 第二节RNA的结粒 一、NA的类别及分布 一、RNA 一级结构的概念 核酸的降解 四、RNA一级结构的测方 五、RNA一级结构的特点 六、RNA的高级结构 第三节DNA的结构 一、DA的一级结构 二、DNM的二级结 、DNA的三级结构 第四节核酸及核苷酸的性质 一、溶解性 核酸及其组分的两性性质 紫外吸收 四、核酸的变性与复性 第五节核酸及其组分的分离纯化 一、分离核酸的一般原则 二、DNA的分离纯化 ,RNA的分离 四、核酸组分的分离纯化 第六节核酸的分析测定及研究方法 “、核酸及其组分含量的测定 、核酸纯度的测定 三、DNA的凝胶 四、核酸分子杂交 五、印迹技术 六、PCR技术 教学要求:1、掌握核酸的基本结构单位是核苷酸,它由含氨碱基、戊糖和砖酸构成, 、握核酸分为DNA和NA两大类。 3 掌提核酸的构象具有多态性, 具有一级、二级以及三级结构。 、了解核酸及核苷酸的两性性质

33 重点难点:氨基酸的结构、性质和重要的化学反应;蛋白质的结构层次以及蛋白质的性质。 第三章 核酸化学 (6 学时) 教学目标:掌握 DNA 和 RNA 在化学组份、分子结构和生物功能上的特点;掌握 DNA 双螺旋结构 模型和 tRNA 二级结构的要点,了解核酸的三级结构;熟悉核酸的理化性质,包括一 般性质、DNA 热变性、复性以及分子杂交等性质;了解基因组的概念、原核生物和真 核生物基因组的特点;了解 DNA 测序的原理以及常用的核酸研究技术。 教学内容: 第一节 核酸的组成成分 一、糖组分 二、碱基 三、核苷 四、核苷酸 五、修饰成分 第二节 RNA 的结构 一、RNA 的类别及分布 二、RNA 一级结构的概念 三、核酸的降解 四、RNA 一级结构的测定 五、RNA 一级结构的特点 六、RNA 的高级结构 第三节 DNA 的结构 一、DNA 的一级结构 二、DNA 的二级结构 三、DNA 的三级结构 第四节 核酸及核苷酸的性质 一、溶解性 二、核酸及其组分的两性性质 三、紫外吸收 四、核酸的变性与复性 第五节 核酸及其组分的分离纯化 一、分离核酸的一般原则 二、DNA 的分离纯化 三、RNA 的分离纯化 四、核酸组分的分离纯化 第六节 核酸的分析测定及研究方法 一、核酸及其组分含量的测定 二、核酸纯度的测定 三、DNA 的凝胶电泳 四、核酸分子杂交 五、印迹技术 六、PCR 技术 教学要求:1、掌握核酸的基本结构单位是核苷酸,它由含氮碱基、戊糖和磷酸构成。 2、掌握核酸分为 DNA 和 RNA 两大类。 3、掌握核酸的构象具有多态性,具有一级、二级以及三级结构。 4、了解核酸及核苷酸的两性性质

5、掌握核酸的紫外吸收性质。 6、了解凝胶电泳、分子杂交、印迹技术和PCR技术等核酸研究技术。 重点难点:DNA和RNA的重要理化性质及其在组成、结构和功能上的异同,DN和RNA的二级结 枸特点,核酸碱基互补配对规律 第四章酶的结构与功能(10学时) 教学目标:掌握酶的概念、醇的命名与分类,以及酶作为生物催化剂的作用特点:了解诱导契 合学说:掌握影响酶促反应动力学的因素,包括底物浓度、温度、H、酶浓度、激 活剂、抑制剂等:掌握可逆性抑制作用的动力学特征:掌握酶原的概念,了解酶原 激活的机理及生理意义 熟悉酶活 为概念以及正确的测 定方法: 了解醇共价修命 的概念及意义,掌握单纯和全、变构酶和同工酶的概念,了解协同效应。 教学内容: 第一节酶促反应特点及酶的分类 一、酶的催化特性 酶专一性的类别 酶的命名 四、酶的分类 五、酶的系统编号 第二节酶的结构与功能的关系 一、酶的分子组成 ,酶的活性中心 三、酶的活性与其高级结构的关系 四、酶原的激活 第三节臨作用的机 一、酶为什么能催化化学反应 酶催化化学反应的中间 物学说 三、决定酶作用高效率的机出 四、快定南作用专 “性的机制 第四节酶促反应动力学 、米-曼氏方程 一 ,米氏方程的推导 、 米氏常数 )的意义 四、米氏常数的求法 第五节影响酶作用的因素 一、温度对酶作用的影响 DH对酶作用的影响 三、酶浓 对酶作用的影 四、激活剂对酶作用的影 五、抑制剂对酶作用的影响 第六节酶活力的测定 一、酶活力及其测定 二、酶活力单位及比活力 三、酶活性中心转换 四、酶活力的测定方法 第七节酶的多样性

34 5、掌握核酸的紫外吸收性质。 6、了解凝胶电泳、分子杂交、印迹技术和 PCR 技术等核酸研究技术。 重点难点:DNA 和 RNA 的重要理化性质及其在组成、结构和功能上的异同,DNA 和 RNA 的二级结 构特点,核酸碱基互补配对规律。 第四章 酶的结构与功能 (10 学时) 教学目标:掌握酶的概念、酶的命名与分类,以及酶作为生物催化剂的作用特点;了解诱导契 合学说;掌握影响酶促反应动力学的因素,包括底物浓度、温度、pH、酶浓度、激 活剂、抑制剂等;掌握可逆性抑制作用的动力学特征;掌握酶原的概念,了解酶原 激活的机理及生理意义;熟悉酶活力的概念以及正确的测定方法;了解酶共价修饰 的概念及意义,掌握单纯酶和全酶、变构酶和同工酶的概念,了解协同效应。 教学内容: 第一节 酶促反应特点及酶的分类 一、酶的催化特性 二、酶专一性的类别 三、酶的命名 四、酶的分类 五、酶的系统编号 第二节 酶的结构与功能的关系 一、酶的分子组成 二、酶的活性中心 三、酶的活性与其高级结构的关系 四、酶原的激活 第三节 酶作用的机制 一、酶为什么能催化化学反应 二、酶催化化学反应的中间产物学说 三、决定酶作用高效率的机制 四、决定酶作用专一性的机制 第四节 酶促反应动力学 一、米-曼氏方程 二、米氏方程的推导 三、米氏常数(Km)的意义 四、米氏常数的求法 第五节 影响酶作用的因素 一、温度对酶作用的影响 二、pH 对酶作用的影响 三、酶浓度对酶作用的影响 四、激活剂对酶作用的影响 五、抑制剂对酶作用的影响 第六节 酶活力的测定 一、酶活力及其测定 二、酶活力单位及比活力 三、酶活性中心转换数 四、酶活力的测定方法 第七节 酶的多样性

一、核酶和蛋白质的自我剪接 二、调节南 三、同工酶 四、多功能酶 五、人工南 第八节维生素和辅翻 一、维生素的概念和类别 一、水溶性维生素及辅利 三。脂溶性维生去 教学要求:1、掌握的概念以及酶活性中心和必需基团的概念 2、掌握博对底物作用的选择性及专一性。 3、掌握影响酶促反应速度的因素,包括底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂等。 4、掌握酶活力的概念、测定方法。 5、了解结构与功能的多样性,重点掌握调节酶和同工酶。 维生素的概念及分 掌握B族水溶性维生素是机体中多种酶的辅酶 重点难点:酶对底物专一、高效的作用机理以及影响酶促反应动力学的因素。 第五章生物氧化(5学时) 教学目标:掌握呼吸链(电子传递链)的概念:了解ATP对氧化磷酸化的调节作用:掌握线粒 体两条呼吸链的组成及各组分的排列顺序:掌握P0比以及氧化磷酸化的榴念:了 解高能化合物的类型、AP的生成和利用、核苷多磷酸之间的转变及其他高能化合 物 的转移: 熟悉胞液中NADH的氧化 一-磷酸甘油穿梭及苹果酸-天冬氨酸穿梭 熟悉化学渗透学说:熟悉ATP合酶的结构及ATP合成的机制:掌握抑制剂及解偶联 剂对氧化磷酸化的影响。 教学内容: 第一节生物氧化的方式、特点和酶类 生物氧化中00,的生成方式 二、生物氧化中物质氧化的方式 三、生物氧化的特点 四、参与生物氧化的酶类 第一节线粒体氧化体系 呼吸链的概念 二、呼吸链的组成成分 三、呼吸链中各组分的排列顺序 第三节非线拉体氧化体系 第四节生物氧化中能量的转移和利用 三、线粒体膜结构的特点 四、高能硫酸罐的生成机制 五、氧化碳酸化的机制 六、线粒体外的氧化磷酸化 七、高能磷酸 的偏 存和转移利用 八、氧化磷酸化解偶联作用和抑制作用 教学要求:1、了解生物氧化的特点

35 一、核酶和蛋白质的自我剪接 二、调节酶 三、同工酶 四、多功能酶 五、人工酶 第八节 维生素和辅酶 一、维生素的概念和类别 二、水溶性维生素及辅酶 三、脂溶性维生素 教学要求:1、掌握酶的概念以及酶活性中心和必需基团的概念。 2、掌握酶对底物作用的选择性及专一性。 3、掌握影响酶促反应速度的因素,包括底物浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂等。 4、掌握酶活力的概念、测定方法。 5、了解酶结构与功能的多样性,重点掌握调节酶和同工酶。 6、了解维生素的概念及分类,掌握 B 族水溶性维生素是机体中多种酶的辅酶。 重点难点:酶对底物专一、高效的作用机理以及影响酶促反应动力学的因素。 第五章 生物氧化 (5 学时) 教学目标:掌握呼吸链(电子传递链)的概念;了解 ATP 对氧化磷酸化的调节作用;掌握线粒 体两条呼吸链的组成及各组分的排列顺序;掌握 P/O 比以及氧化磷酸化的概念;了 解高能化合物的类型、ATP 的生成和利用、核苷多磷酸之间的转变及其他高能化合 物之间的转移;熟悉胞液中 NADH 的氧化、-磷酸甘油穿梭及苹果酸-天冬氨酸穿梭; 熟悉化学渗透学说;熟悉 ATP 合酶的结构及 ATP 合成的机制;掌握抑制剂及解偶联 剂对氧化磷酸化的影响。 教学内容: 第一节 生物氧化的方式、特点和酶类 一、生物氧化中 CO2的生成方式 二、生物氧化中物质氧化的方式 三、生物氧化的特点 四、参与生物氧化的酶类 第二节 线粒体氧化体系 一、呼吸链的概念 二、呼吸链的组成成分 三、呼吸链中各组分的排列顺序 第三节 非线粒体氧化体系 第四节 生物氧化中能量的转移和利用 一、生化反应中的自由能变化 二、氧化还原电位与自由能变化 三、线粒体膜结构的特点 四、高能磷酸键的生成机制 五、氧化磷酸化的机制 六、线粒体外的氧化磷酸化 七、高能磷酸键的储存和转移利用 八、氧化磷酸化解偶联作用和抑制作用 教学要求:1、了解生物氧化的特点