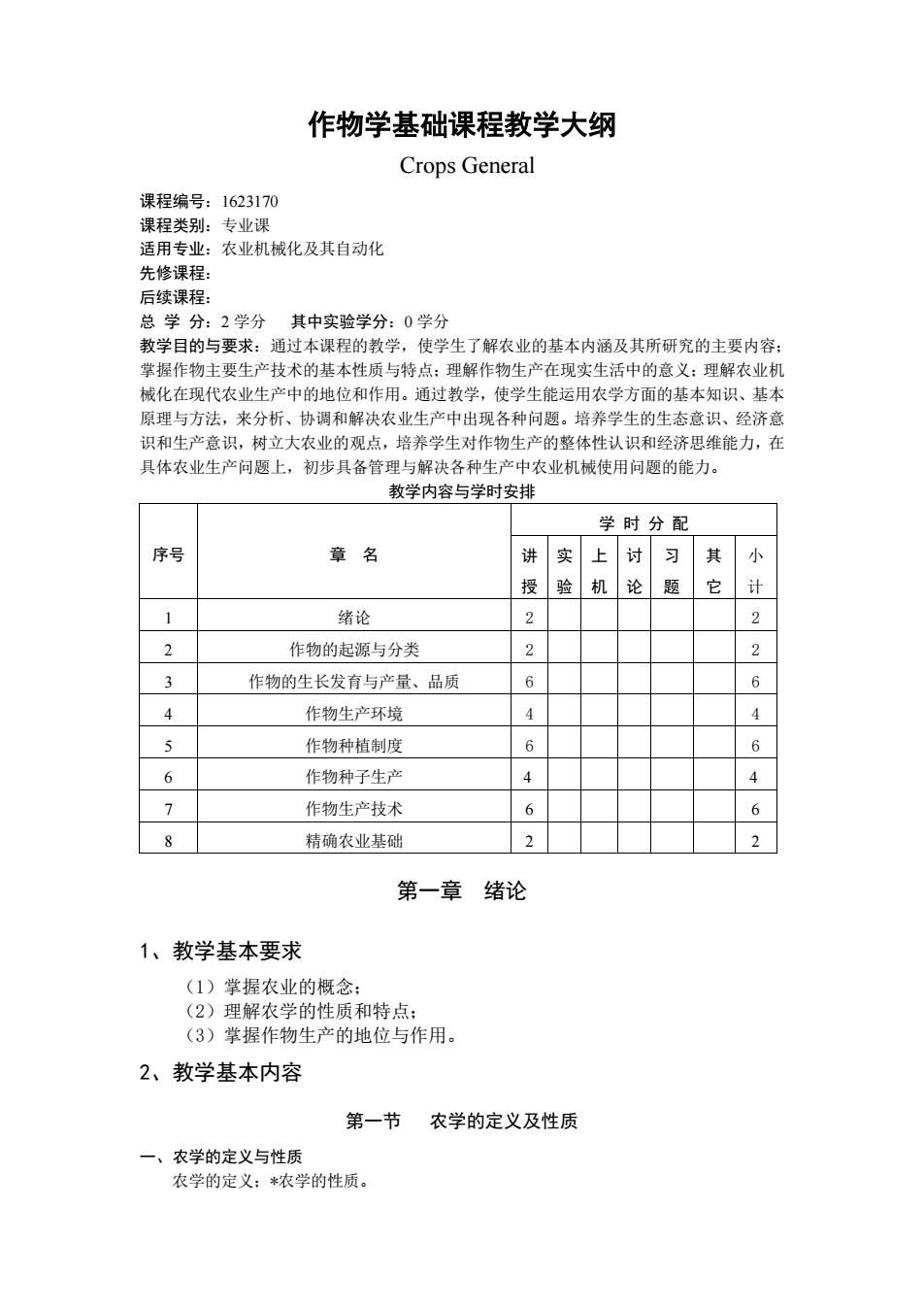

作物学基础课程教学大纲 Crops General 课程编号:1623170 课程类别:专业课 适用专业:农业机械化及其自动化 先修课程: 后续课程: 总学分:2学分其中实验学分:0学分 教学目的与要求:通过本课程的教学,使学生了解农业的基本内涵及其所研究的主要内容: 掌握作物主要生产技术的基本性质与特点:理解作物生产在现实生活中的意义:理解农业机 械化在现代农业生产中的地位和作用。通过教学,使学生能运用农学方面的基本知识、基本 原理与方法,来分析、协调和解决农业生产中出现各种问题。培养学生的生态意识、经济意 识和生产意识,树立大农业的观点,培养学生对作物生产的整体性认识和经济思维能力,在 具体农业生产问题上,初步具备管理与解决各种生产中农业机械使用问题的能力。 教学内容与学时安排 学时分配 序号 章名 讲实上讨习其小 授验机论题它计 绪论 2 2 作物的起源与分类 2 作物的生长发有与产量、品质 6 6 作物生产环境 4 5 作物种植制度 6 6 6 作物种子生产 4 7 作物生产技术 6 6 精确农业基础 2 2 第一章绪论 1、教学基本要求 (1)掌握农业的概念: (2)理解农学的性质和特点: (3)掌握作物生产的地位与作用。 2、教学基本内容 第一节农学的定义及性质 一、农学的定义与性质 农学的定义:*农学的性质

作物学基础课程教学大纲 Crops General 课程编号:1623170 课程类别:专业课 适用专业:农业机械化及其自动化 先修课程: 后续课程: 总 学 分:2 学分 其中实验学分:0 学分 教学目的与要求:通过本课程的教学,使学生了解农业的基本内涵及其所研究的主要内容; 掌握作物主要生产技术的基本性质与特点;理解作物生产在现实生活中的意义;理解农业机 械化在现代农业生产中的地位和作用。通过教学,使学生能运用农学方面的基本知识、基本 原理与方法,来分析、协调和解决农业生产中出现各种问题。培养学生的生态意识、经济意 识和生产意识,树立大农业的观点,培养学生对作物生产的整体性认识和经济思维能力,在 具体农业生产问题上,初步具备管理与解决各种生产中农业机械使用问题的能力。 教学内容与学时安排 序号 章 名 学 时 分 配 讲 授 实 验 上 机 讨 论 习 题 其 它 小 计 1 绪论 2 2 2 作物的起源与分类 2 2 3 作物的生长发育与产量、品质 6 6 4 作物生产环境 4 4 5 作物种植制度 6 6 6 作物种子生产 4 4 7 作物生产技术 6 6 8 精确农业基础 2 2 第一章 绪论 1、教学基本要求 (1)掌握农业的概念; (2)理解农学的性质和特点; (3)掌握作物生产的地位与作用。 2、教学基本内容 第一节 农学的定义及性质 一、农学的定义与性质 农学的定义;*农学的性质

二、农学的特点 农学的特点:农业生产的组成。 第二节 作物生产概况及发展趋势 一、作物生产的地位与作用 作物的概念:作物生产的地位与作用 二、作物生产概况 世界作物生产概况;中国作物生产概况。 二、作物生产的发展趋势 作物生产发展的目标:作物生产发展的途径。 第二章作物的起源、分类与分布 1、教学基本要求 (3)了解作物的分布 2、教学基本内容 第一节作物的起源与传播 一、作物的起源 主要农作物的起源与意义。 二、作物的传播 农作物传播的主要方法。 第二节作物的分类 一、大田作物分类 植物学上的分类:*根据作物的生物学特性分类:根据作物用途和植物学系统相结合的 分类。 二、园艺作物分类 园艺学的范畴:*园艺植物的分类。 第三节作物的分布和我国种植业分区 一、作物的分布 作物的分布与环境:*主要农作物的分布 二、我国种植业分区 自然条件与种植业地域差异:我国种植业分区

二、农学的特点 *农学的特点;农业生产的组成。 三、世界和中国农业发展简史 *了解世界和中国农业发展简史。 第二节 作物生产概况及发展趋势 一、作物生产的地位与作用 作物的概念;作物生产的地位与作用。 二、作物生产概况 世界作物生产概况;中国作物生产概况。 二、作物生产的发展趋势 作物生产发展的目标;作物生产发展的途径。 第二章 作物的起源、分类与分布 1、教学基本要求 (1)掌握作物的主要类型; (2)了解作物的起源; (3)了解作物的分布。 2、教学基本内容 第一节 作物的起源与传播 一、作物的起源 主要农作物的起源与意义。 二、作物的传播 农作物传播的主要方法。 第二节 作物的分类 一、大田作物分类 植物学上的分类;*根据作物的生物学特性分类;根据作物用途和植物学系统相结合的 分类。 二、园艺作物分类 园艺学的范畴;*园艺植物的分类。 第三节 作物的分布和我国种植业分区 一、作物的分布 作物的分布与环境;*主要农作物的分布。 二、我国种植业分区 自然条件与种植业地域差异;*我国种植业分区

第三章作物的生长发育与产量、品质 1、教学基本要求 (1)掌握作物生育期的有关概念: (2)掌握作物产量的概念,作物产量构成因素及相互间关系,提高作物产 量的途径 (3)掌握作物品质的概念与评价指标。 2、教学基本内容 第一节作物的生长发育 一、作物的一生 作物的生育期:作物的生育时期。 二、作物的生长发育特性 作物温光反应特性:作物生长的一般规律。 三、作物器官的生长发育 种子的萌发:根:茎、芽和分枝:叶:花:果实与种子 第二节作物产量及其形成 一、作物产量的概念 生物产量和经济产量的概念:经济系数的概念:生物产量和经济产量的关系 二、产量构成因素及其形成 主要农作物产量构成因素:产量形成的特点:产量因素间的相互关系。 三、产量形成的生理基础 作物产量和光合作用:作物群体和群体光能利用率。 四、提高作物产量的途径 作物产量现状和潜力:提高作物产量的途径。 第三节作物品质及其形成 一、作物的品质及其评价指标 作物品质的概念:作物品质的评价指标:作物品质的主要类型。 二、作物品质的形成 糖类的形成与积累:蛋白质的形成与积累:脂类的形成与积累:纤维素的形成与积累: 一些特殊物质的形成与积累。 三、影响作物品质的因素 遗传因素:环境因素:栽培技术:病虫害对作物品质的影响。 第四章作物生产环境 1、教学基本要求 (1)掌握不同环境因子对作物生产的影响:

第三章 作物的生长发育与产量、品质 1、教学基本要求 (1)掌握作物生育期的有关概念; (2)掌握作物产量的概念,作物产量构成因素及相互间关系,提高作物产 量的途径; (3)掌握作物品质的概念与评价指标。 2、教学基本内容 第一节 作物的生长发育 一、作物的一生 作物的生育期;作物的生育时期。 二、作物的生长发育特性 作物温光反应特性;作物生长的一般规律。 三、作物器官的生长发育 种子的萌发;根;茎、芽和分枝;叶;花;果实与种子。 第二节 作物产量及其形成 一、作物产量的概念 生物产量和经济产量的概念;经济系数的概念;生物产量和经济产量的关系。 二、产量构成因素及其形成 主要农作物产量构成因素;产量形成的特点;产量因素间的相互关系。 三、产量形成的生理基础 作物产量和光合作用;作物群体和群体光能利用率。 四、提高作物产量的途径 作物产量现状和潜力;提高作物产量的途径。 第三节 作物品质及其形成 一、作物的品质及其评价指标 作物品质的概念;作物品质的评价指标;作物品质的主要类型。 二、作物品质的形成 糖类的形成与积累;蛋白质的形成与积累;脂类的形成与积累;纤维素的形成与积累; 一些特殊物质的形成与积累。 三、影响作物品质的因素 遗传因素;环境因素;栽培技术;病虫害对作物品质的影响。 第四章 作物生产环境 1、教学基本要求 (1)掌握不同环境因子对作物生产的影响;

(2)掌握不同资源的特点及利用: 2、教学基本内容 第一节光 一、光对作物生产的重要性 光对作物生产的重要性。 二、光对作物生长发育的影响 光照强度 日照长 :光谱成分 三、我国光能资源的特点及利用 我国光能资源的特点及利用。 第二节温度 温度在作物生产中的意义 温度在作物生产中的意义 二、温度对作物生长发育及产品的影响 作物的基本温度:极端温度对作物生长发有的影响:积温与作物生长发有。 三、我国热量资源的特点及利用 我国热量资源的特点:热量资源的合理利用。 第三节水 一、水对作物生产的重要性 水对作物生产的重要性 二、作物对水分的吸收 作物对水分的吸收特征 三、水分对作物生长发育及产品的影响 水分的生理生态作用:早、涝对作物的危害:水污染对作物的影响。 四、我国水资源的特点及利用 我国水资源的特征:水资源的合理利用。 第四节空气 一、空气对作物生产的重要性 空气对作物生产的重要性。 二、空气对作物生长发育的影响 氧气:二氧化碳:氨气与固氮作用:大气环境对作物生产的影响 二氧化碳施 二氧化碳施用的作用。 第五节土壤条件 一、土壤的种类 土壤的概念:土壤的形成:中国土壤的分布。 二、土壤的性质 土壤的组成:土壤的物理性质:土壤的化学性质:土壤的生物特性:土壤有机质:土壤 养分状况

(2)掌握不同资源的特点及利用; 2、教学基本内容 第一节 光 一、光对作物生产的重要性 光对作物生产的重要性。 二、光对作物生长发育的影响 光照强度;日照长度;光谱成分。 三、我国光能资源的特点及利用 我国光能资源的特点及利用。 第二节 温度 一、温度在作物生产中的意义 温度在作物生产中的意义。 二、温度对作物生长发育及产品的影响 作物的基本温度;极端温度对作物生长发育的影响;积温与作物生长发育。 三、我国热量资源的特点及利用 我国热量资源的特点;热量资源的合理利用。 第三节 水 一、水对作物生产的重要性 水对作物生产的重要性。 二、作物对水分的吸收 作物对水分的吸收特征。 三、水分对作物生长发育及产品的影响 水分的生理生态作用;旱、涝对作物的危害;水污染对作物的影响。 四、我国水资源的特点及利用 我国水资源的特征;水资源的合理利用。 第四节 空气 一、空气对作物生产的重要性 空气对作物生产的重要性。 二、空气对作物生长发育的影响 氧气;二氧化碳;氮气与固氮作用;大气环境对作物生产的影响。 三、二氧化碳施肥 二氧化碳施用的作用。 第五节 土壤条件 一、土壤的种类 土壤的概念;土壤的形成;中国土壤的分布。 二、土壤的性质 土壤的组成;土壤的物理性质;土壤的化学性质;土壤的生物特性;土壤有机质;土壤 养分状况

三、土壤资源特点及利用 世界土壤资源概况:中国士壤资源 第六节营养条件 一、作物必需的营养元素及其生理功能 作物必需的营养元素:必需营养元素的生理功能。 二、作物营养元素缺乏症状和营养关键时期 作物营养元素的缺乏症状:作物营养关键时期, 第五章作物种植制度 1、教学基本要求 (1)掌握种植制度、作物布局的概念及安排原则: (2)掌握间、套、复种等种植方式概念及相互间的差异。 2、教学基本内容 第一节建立合理种植制度的原则 一、种植制度的概念及在农业生产中的意义 种植制度的含义:种植制度的功能和意义。 二、建立合理种植制度的原则 建立合理种植制度的基本原则, 第二节作物布局 一、作物布局的概念、地位和作用 作物布局的概念:作物布局的地位:作物布局的作用。 二、作物布局的原则 物布局的原则 三、作物布局的内容与步骤 作物布局的内容与步骤。 第三节不同种植方式分析 一、复种 复种的概念、意义与发展:复种条件:主要复种方式。 二、间作、混作、套作 间、混、套作的概念及意义:间、混、套作技术:间、混、套作主要类型。 三、轮作与连作 轮作的概念和意义:连作及其运用:作物茬口特性与轮作:合理轮作制的建立:主要轮 作类

三、土壤资源特点及利用 世界土壤资源概况;中国土壤资源。 第六节 营养条件 一、作物必需的营养元素及其生理功能 作物必需的营养元素;必需营养元素的生理功能。 二、作物营养元素缺乏症状和营养关键时期 作物营养元素的缺乏症状;作物营养关键时期。 第五章 作物种植制度 1、教学基本要求 (1)掌握种植制度、作物布局的概念及安排原则; (2)掌握间、套、复种等种植方式概念及相互间的差异。 2、教学基本内容 第一节 建立合理种植制度的原则 一、种植制度的概念及在农业生产中的意义 种植制度的含义;种植制度的功能和意义。 二、建立合理种植制度的原则 建立合理种植制度的基本原则。 第二节 作物布局 一、作物布局的概念、地位和作用 作物布局的概念;作物布局的地位;作物布局的作用。 二、作物布局的原则 作物布局的原则。 三、作物布局的内容与步骤 作物布局的内容与步骤。 第三节 不同种植方式分析 一、复种 复种的概念、意义与发展;复种条件;主要复种方式。 二、间作、混作、套作 间、混、套作的概念及意义;间、混、套作技术;间、混、套作主要类型。 三、轮作与连作 轮作的概念和意义;连作及其运用;作物茬口特性与轮作;合理轮作制的建立;主要轮 作类型