项目二再生障碍性贫血病人的护理 来例导入 病人,男,25岁,长期服阿司匹林。头晕、牙银出血、皮肤瘀斑、心悸、乏力3个月。护理体检:体 温362℃,脉搏80次/分,呼吸18次/分,血压10070mmHg,贫血貌,四肢多个察理。血液检查:Hb70gL RBC32X10L,WBC2.9×10L,BPC26×10L,网织红细胞0.1%。骨髓检查:红系、粒系增生低下, 全片见巨核细胞1个。 1.该病人临床诊断是什么? 2。该病人护理诊渐有哪些? 3.如何护理该病人? 再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA),简称再障,是一种由多种原因导 致造血干细胞数量减少(或)功能障碍所引起的一类贫血。主要临床表现为骨髓 造血功能低下、全血细胞减少、进行性贫血、出血和感染。在我国再障的年发病 率为7.410万,可发生在任何年龄阶段,老年人发病率较高:男、女发病率无明 显差异。 【病因与发病机制】 1.病因再障的发生可能与下列因素有关。 (1)药物与化学因素:为再障最常见的致病因素。特别是氯霉素、合霉素、 磺胺药、苯巴比妥、阿司匹林、抗癫痫药、吲哚美辛以及苯等,其中以氯霉素最 多见。 (2)物理因素:各种电离辐射如X射线、Y射线及其他放射性物质等。 (3)病毒感染:风疹病毒、EB病毒、流感病毒以及肝炎病毒均可引起再障, 特别是肝炎病毒与再障的关系比较明确,主要与丙型肝炎有关,其次是乙型肝炎。 (4)遗传因素:临床资料表明,具有某些HLA-Ⅱ型抗原的再障病人对免 疫抑制剂治疗的反应较好,部分病人对氯霉素及某些病毒具有易感性,说明再障 的发生可能与遗传因素有关。 (5)其他因素:少数阵发性睡眠性血红蛋白尿、系统性红斑狼疮、慢性肾 衰竭等疾病均可发展成再障。 2.发病机制近年来,多数学者认为再障的主要发病机制是免疫异常,造 血微环境与造血干祖细胞量的改变是异常免疫损伤所致的结果

项目二 再生障碍性贫血病人的护理 案例导入 病人,男,25 岁,长期服阿司匹林。头晕、牙龈出血、皮肤瘀斑、心悸、乏力 3 个月。护理体检:体 温 36.2℃,脉搏 80 次/分,呼吸 18 次/分,血压 100/70mmHg,贫血貌,四肢多个瘀斑。血液检查:Hb70g/L, RBC3.2×10 12 /L,WBC2.9×10 9 /L,BPC26×10 9 /L,网织红细胞 0.1%。骨髓检查:红系、粒系增生低下, 全片见巨核细胞 1 个。 1.该病人临床诊断是什么? 2.该病人护理诊断有哪些? 3.如何护理该病人? 再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA),简称再障,是一种由多种原因导 致造血干细胞数量减少(或)功能障碍所引起的一类贫血。主要临床表现为骨髓 造血功能低下、全血细胞减少、进行性贫血、出血和感染。在我国再障的年发病 率为 7.4/10 万,可发生在任何年龄阶段,老年人发病率较高;男、女发病率无明 显差异。 【病因与发病机制】 1.病因 再障的发生可能与下列因素有关。 (1)药物与化学因素:为再障最常见的致病因素。特别是氯霉素、合霉素、 磺胺药、苯巴比妥、阿司匹林、抗癫痫药、吲哚美辛以及苯等,其中以氯霉素最 多见。 (2)物理因素:各种电离辐射如 X 射线、γ射线及其他放射性物质等。 (3)病毒感染:风疹病毒、EB 病毒、流感病毒以及肝炎病毒均可引起再障, 特别是肝炎病毒与再障的关系比较明确,主要与丙型肝炎有关,其次是乙型肝炎。 (4)遗传因素:临床资料表明,具有某些 HLA-Ⅱ型抗原的再障病人对免 疫抑制剂治疗的反应较好,部分病人对氯霉素及某些病毒具有易感性,说明再障 的发生可能与遗传因素有关。 (5)其他因素:少数阵发性睡眠性血红蛋白尿、系统性红斑狼疮、慢性肾 衰竭等疾病均可发展成再障。 2.发病机制 近年来,多数学者认为再障的主要发病机制是免疫异常,造 血微环境与造血干祖细胞量的改变是异常免疫损伤所致的结果

(1)造血干细胞的缺陷(“种子”学说):包括造血干细胞质和量的异常。 各种致病因素直接造成骨髓造血干细胞破坏,使造血干细胞的自我复制和分化能 力减弱或消失,从而导致骨髓内各系造血细胞明显减少,继而引起外周血液中全 血细胞的减少。 (2)造血微环境的异常(“土壤”学说):造血微环境主要是指造血组织中 支持造血的结构成分,主要由基质细胞及其产生的细胞因子所组成。再障病人骨 髓活检除发现造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”、静脉窦壁水肿、出血、毛 细血管坏死:部分骨髓基质细胞体外培养生长情况差:骨髓基质细胞受损的再障 进行造血干细胞移植不易成功。 (3)免疫异常(“虫子”学说):研究表明,T淋巴细胞数量与功能异常及 其所导致的相关细胞因子分泌失调与再障的发病关系密切。认为异常的T淋巴 细胞可通过免疫介导反应直接抑制骨髓细胞的生长。 【临床表现】 再障的临床表现主要是进行性贫血、出血及感染,但多无肝、脾、淋巴结肿 大。根据起病方式、进展速度、病情轻重、主要辅助检查及预后,分为重型再障 (SAA)和非重型再障(NSAA),两者的区别见表5-4。 表54重型、非重型再障的区别 判断指标 重型再障(SAA) 非重型再障(NSAA) 首发症状 感染、出血 贫血为主,偶有出血 起病 急 缓慢 进展 快 俊 感染程度 重,难以控制 轻,易控制 败血症 常见,主要死因之一 少见 出血 严重,常发生内脏出血 轻,以皮肤、黏膜多见 贫血 症状重,易发生心衰 症状轻,少有心衰发生 网织红细胞绝<15×10L >15×10/L 对值 中性粒细胞绝<0.5×10n >0.5×10n 对值

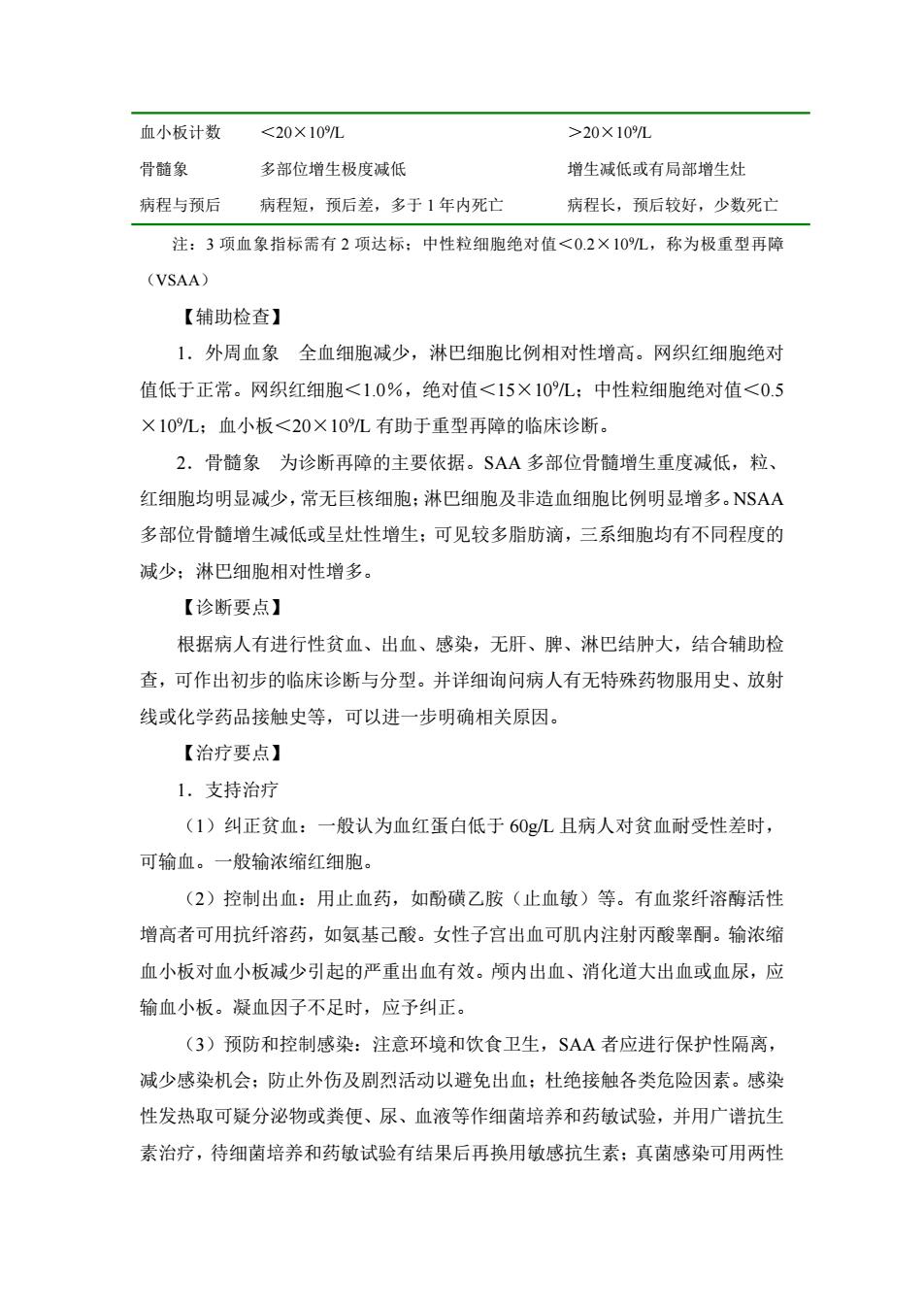

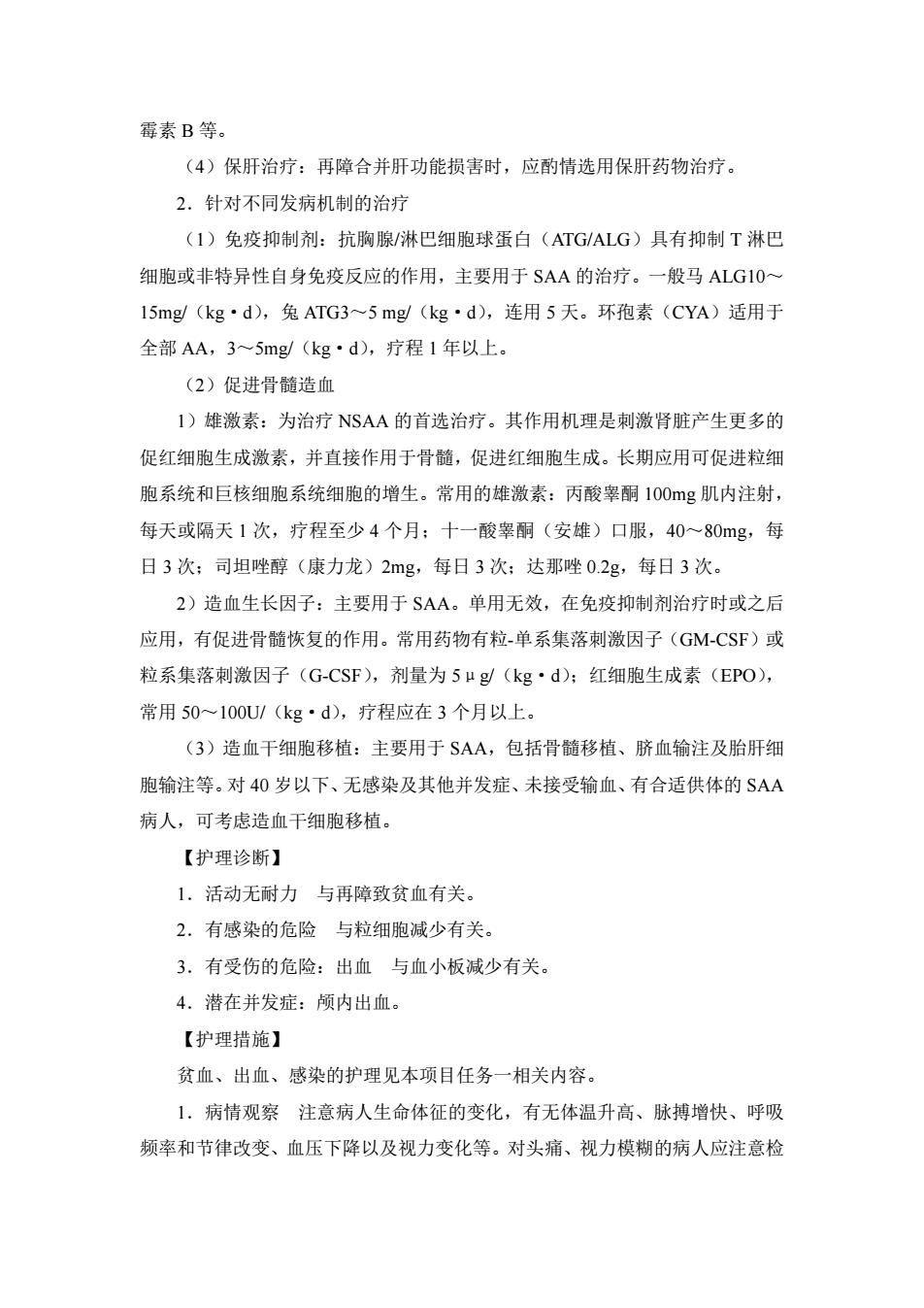

(1)造血干细胞的缺陷(“种子”学说):包括造血干细胞质和量的异常。 各种致病因素直接造成骨髓造血干细胞破坏,使造血干细胞的自我复制和分化能 力减弱或消失,从而导致骨髓内各系造血细胞明显减少,继而引起外周血液中全 血细胞的减少。 (2)造血微环境的异常(“土壤”学说):造血微环境主要是指造血组织中 支持造血的结构成分,主要由基质细胞及其产生的细胞因子所组成。再障病人骨 髓活检除发现造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”、静脉窦壁水肿、出血、毛 细血管坏死;部分骨髓基质细胞体外培养生长情况差;骨髓基质细胞受损的再障 进行造血干细胞移植不易成功。 (3)免疫异常(“虫子”学说):研究表明,T 淋巴细胞数量与功能异常及 其所导致的相关细胞因子分泌失调与再障的发病关系密切。认为异常的 T 淋巴 细胞可通过免疫介导反应直接抑制骨髓细胞的生长。 【临床表现】 再障的临床表现主要是进行性贫血、出血及感染,但多无肝、脾、淋巴结肿 大。根据起病方式、进展速度、病情轻重、主要辅助检查及预后,分为重型再障 (SAA)和非重型再障(NSAA),两者的区别见表 5-4。 表 5-4 重型、非重型再障的区别 判断指标 重型再障(SAA) 非重型再障(NSAA) 首发症状 起病 感染、出血 急 贫血为主,偶有出血 缓慢 进展 快 慢 感染程度 重,难以控制 轻,易控制 败血症 常见,主要死因之一 少见 出血 严重,常发生内脏出血 轻,以皮肤、黏膜多见 贫血 症状重,易发生心衰 症状轻,少有心衰发生 网织红细胞绝 对值 <15×10 9 /L >15×10 9 /L 中性粒细胞绝 对值 <0.5×10 9 /L >0.5×10 9 /L

血小板计数 <20×10°/1 >20×10L 骨萄象 多部位增生极度减低 增生减低或有局部增生灶 病程与预后 病程短,预后差,多于1年内死亡 病程长,预后较好,少数死亡 注:3项血象指标需有2项达标:中性粒细胞绝对值<0.2×10L,称为极重型再障 (VSAA) 【辅助检查】 1.外周血象全血细胞减少,淋巴细胞比例相对性增高。网织红细胞绝对 值低于正常。网织红细胞<1.0%,绝对值<15×10L:中性粒细胞绝对值<0.5 ×10L:血小板<20×10L有助于重型再障的临床诊断。 2.骨髓象为诊断再障的主要依据。SAA多部位骨髓增生重度减低,粒、 红细胞均明显减少,常无巨核细胞:淋巴细胞及非造血细胞比例明显增多。NSAA 多部位骨髓增生减低或呈灶性增生:可见较多脂肪滴,三系细胞均有不同程度的 减少:淋巴细胞相对性增多。 【诊断要点】 根据病人有进行性贫血、出血、感染,无肝、脾、淋巴结肿大,结合辅助检 查,可作出初步的临床诊断与分型。并详细询问病人有无特殊药物服用史、放射 线或化学药品接触史等,可以进一步明确相关原因。 【治疗要点】 1.支持治疗 (1)纠正贫血:一般认为血红蛋白低于60gL且病人对贫血耐受性差时, 可输血。一般输浓缩红细胞。 (2)控制出血:用止血药,如酚磺乙胺(止血敏)等。有血浆纤溶酶活性 增高者可用抗纤溶药,如氨基己酸。女性子宫出血可肌内注射丙酸睾酮。输浓缩 血小板对血小板减少引起的严重出血有效。颅内出血、消化道大出血或血尿,应 输血小板。凝血因子不足时,应予纠正。 (3)预防和控制感染:注意环境和饮食卫生,SAA者应进行保护性隔离, 减少感染机会:防止外伤及剧烈活动以避免出血:杜绝接触各类危险因素。感染 性发热取可疑分泌物或粪便、尿、血液等作细菌培养和药敏试验,并用广谱抗生 素治疗,待细菌培养和药敏试验有结果后再换用敏感抗生素:真菌感染可用两性

血小板计数 <20×10 9 /L >20×10 9 /L 骨髓象 多部位增生极度减低 增生减低或有局部增生灶 病程与预后 病程短,预后差,多于 1 年内死亡 病程长,预后较好,少数死亡 注:3 项血象指标需有 2 项达标;中性粒细胞绝对值<0.2×10 9 /L,称为极重型再障 (VSAA) 【辅助检查】 1.外周血象 全血细胞减少,淋巴细胞比例相对性增高。网织红细胞绝对 值低于正常。网织红细胞<1.0%,绝对值<15×10 9 /L;中性粒细胞绝对值<0.5 ×10 9 /L;血小板<20×10 9 /L 有助于重型再障的临床诊断。 2.骨髓象 为诊断再障的主要依据。SAA 多部位骨髓增生重度减低,粒、 红细胞均明显减少,常无巨核细胞;淋巴细胞及非造血细胞比例明显增多。NSAA 多部位骨髓增生减低或呈灶性增生;可见较多脂肪滴,三系细胞均有不同程度的 减少;淋巴细胞相对性增多。 【诊断要点】 根据病人有进行性贫血、出血、感染,无肝、脾、淋巴结肿大,结合辅助检 查,可作出初步的临床诊断与分型。并详细询问病人有无特殊药物服用史、放射 线或化学药品接触史等,可以进一步明确相关原因。 【治疗要点】 1.支持治疗 (1)纠正贫血:一般认为血红蛋白低于 60g/L 且病人对贫血耐受性差时, 可输血。一般输浓缩红细胞。 (2)控制出血:用止血药,如酚磺乙胺(止血敏)等。有血浆纤溶酶活性 增高者可用抗纤溶药,如氨基己酸。女性子宫出血可肌内注射丙酸睾酮。输浓缩 血小板对血小板减少引起的严重出血有效。颅内出血、消化道大出血或血尿,应 输血小板。凝血因子不足时,应予纠正。 (3)预防和控制感染:注意环境和饮食卫生,SAA 者应进行保护性隔离, 减少感染机会;防止外伤及剧烈活动以避免出血;杜绝接触各类危险因素。感染 性发热取可疑分泌物或粪便、尿、血液等作细菌培养和药敏试验,并用广谱抗生 素治疗,待细菌培养和药敏试验有结果后再换用敏感抗生素;真菌感染可用两性

霉素B等。 (4)保肝治疗:再障合并肝功能损害时,应酌情选用保肝药物治疗。 2.针对不同发病机制的治疗 (I)免疫抑制剂:抗胸腺/淋巴细胞球蛋白(ATG/ALG)具有抑制T淋巴 细胞或非特异性自身免疫反应的作用,主要用于SAA的治疗。一般马ALG10~ 15mg(kg·d),兔ATG3~5mg(kg·d),连用5天。环孢素(CYA)适用于 全部AA,3~5mg(kg·d),疗程1年以上。 (2)促进骨髓造血 I)雄激素:为治疗NSAA的首选治疗。其作用机理是刺激肾脏产生更多的 促红细胞生成激素,并直接作用于骨髓,促进红细胞生成。长期应用可促进粒细 胞系统和巨核细胞系统细胞的增生。常用的雄激素:丙酸睾酮100mg肌内注射, 每天或隔天1次,疗程至少4个月:十一酸睾酮(安雄)口服,40~80mg,每 日3次:司坦唑醇(康力龙)2mg,每日3次:达那唑0.2g,每日3次。 2)造血生长因子:主要用于SAA。单用无效,在免疫抑制剂治疗时或之后 应用,有促进骨髓恢复的作用。常用药物有粒-单系集落刺激因子(GM-CSF)或 粒系集落刺激因子(G-CSF),剂量为5μg(kg·d):红细胞生成素(EPO), 常用50~100U/(kg·d),疗程应在3个月以上。 (3)造血干细胞移植:主要用于SAA,包括骨髓移植、脐血输注及胎肝细 胞输注等。对40岁以下、无感染及其他并发症、未接受输血、有合适供体的SAA 病人,可考虑造血干细胞移植。 【护理诊断】 1.活动无耐力与再障致贫血有关。 2.有感染的危险与粒细胞减少有关。 3.有受伤的危险:出血与血小板减少有关。 4.潜在并发症:颅内出血。 【护理措施】 贫血、出血、感染的护理见本项目任务一相关内容。 1,病情观察注意病人生命体征的变化,有无体温升高、脉搏增快、呼吸 频率和节律改变、血压下降以及视力变化等。对头痛、视力模糊的病人应注意检

霉素 B 等。 (4)保肝治疗:再障合并肝功能损害时,应酌情选用保肝药物治疗。 2.针对不同发病机制的治疗 (1)免疫抑制剂:抗胸腺/淋巴细胞球蛋白(ATG/ALG)具有抑制 T 淋巴 细胞或非特异性自身免疫反应的作用,主要用于 SAA 的治疗。一般马 ALG10~ 15mg/(kg·d),兔 ATG3~5 mg/(kg·d),连用 5 天。环孢素(CYA)适用于 全部 AA,3~5mg/(kg·d),疗程 1 年以上。 (2)促进骨髓造血 1)雄激素:为治疗 NSAA 的首选治疗。其作用机理是刺激肾脏产生更多的 促红细胞生成激素,并直接作用于骨髓,促进红细胞生成。长期应用可促进粒细 胞系统和巨核细胞系统细胞的增生。常用的雄激素:丙酸睾酮 100mg 肌内注射, 每天或隔天 1 次,疗程至少 4 个月;十一酸睾酮(安雄)口服,40~80mg,每 日 3 次;司坦唑醇(康力龙)2mg,每日 3 次;达那唑 0.2g,每日 3 次。 2)造血生长因子:主要用于 SAA。单用无效,在免疫抑制剂治疗时或之后 应用,有促进骨髓恢复的作用。常用药物有粒-单系集落刺激因子(GM-CSF)或 粒系集落刺激因子(G-CSF),剂量为 5μg/(kg·d);红细胞生成素(EPO), 常用 50~100U/(kg·d),疗程应在 3 个月以上。 (3)造血干细胞移植:主要用于 SAA,包括骨髓移植、脐血输注及胎肝细 胞输注等。对 40 岁以下、无感染及其他并发症、未接受输血、有合适供体的 SAA 病人,可考虑造血干细胞移植。 【护理诊断】 1.活动无耐力 与再障致贫血有关。 2.有感染的危险 与粒细胞减少有关。 3.有受伤的危险:出血 与血小板减少有关。 4.潜在并发症:颅内出血。 【护理措施】 贫血、出血、感染的护理见本项目任务一相关内容。 1.病情观察 注意病人生命体征的变化,有无体温升高、脉搏增快、呼吸 频率和节律改变、血压下降以及视力变化等。对头痛、视力模糊的病人应注意检

查瞳孔的变化。观察皮肤黏膜有无出血点、瘀点、瘀斑,凡迅速发生的紫藏、严 重口腔或视网膜出血、血尿或血小板低于10×10L而同时有感染者,应警惕合 并颅内出血的危险。 2.用药护理 (1)免疫抑制剂:①应用ATG/ALG治疗之前要做过敏试验;用药过程中 可用糖皮质激素防治过敏反应:静脉滴注ATG不可过快,每日剂量应维持点滴 12一16小时:治疗过程中可出现超敏反应、血小板减少和血清病(猩红热样皮 疹、关节痛和发热)等,应密切观察。②应用环孢素时要定期检查肝、肾功能 观察有无牙龈增生及消化道反应。③应用糖皮质激素时可有医源性肾上腺皮质功 能亢进,机体抵抗力下降等,应密切观察有无诱发或加重感染,有无血压上升, 有无上腹痛及黑便等。 (2)雄激素:①本类药物常见不良反应有男性化作用,如毛发增多、痤疮, 女性病人停经或男性化等,用药前应向病人说明以消除疑虑。②丙酸睾酮为油剂, 不易吸收,注射部位常可形成硬块,甚至发生无菌性坏死,所以应深部缓慢分层 肌内注射,并轮换注射部位,检查局部有无硬结,发现硬结要及时理疗,以促进 吸收,防止感染。③口服康力龙、达那唑等易引起肝脏损坏和药物性肝内胆汁淤 积,治疗过程中应注意观察有无黄疸并定期检查肝功能。④定期监测血红蛋白、 白细胞计数及网织红细胞计数,一般药物治疗1个月左右网织红细胞开始上升 然后血红蛋白升高,经3个月后红细胞开始上升,而血小板上升需要较长时间。 (3)造血生长因子:应用本类药物之前要做过敏试验,用药期间要定期检 查血象。①GM-CSF用药后应注意观察有无发热、肌痛、骨痛、胸膜渗液、静脉 炎、腹泻、乏力等,严重者可见心包炎、血栓形成。②G-CSF皮下注射,病人可 见低热、皮疹、氨基转移酶升高、消化道不适、骨痛等不良反应,一般停药后消 失。③EPO可静脉注射或皮下注射。用药期间要监测血压的变化,若发现血压 升高应及时报告医师处理。偶可诱发脑血管以外或癫痫发作,应密切观察。 3.心理护理向病人及其家属说明免疫抑制剂、雄激素类药是治疗再障较 有效的药,但效果出现较慢,需要3~6个月才见效。帮助病人认识不良心理状 态对身体康复不利,在病情允许的情况下,鼓励病人进行自我护理。鼓励病人要 与亲人、病友多交谈,争取家庭、亲友等社会支持系统的帮助,增强康复的信心

查瞳孔的变化。观察皮肤黏膜有无出血点、瘀点、瘀斑,凡迅速发生的紫癜、严 重口腔或视网膜出血、血尿或血小板低于 10×10 9 /L 而同时有感染者,应警惕合 并颅内出血的危险。 2.用药护理 (1)免疫抑制剂:①应用 ATG/ALG 治疗之前要做过敏试验;用药过程中 可用糖皮质激素防治过敏反应;静脉滴注 ATG 不可过快,每日剂量应维持点滴 12~16 小时;治疗过程中可出现超敏反应、血小板减少和血清病(猩红热样皮 疹、关节痛和发热)等,应密切观察。②应用环孢素时要定期检查肝、肾功能, 观察有无牙龈增生及消化道反应。③应用糖皮质激素时可有医源性肾上腺皮质功 能亢进,机体抵抗力下降等,应密切观察有无诱发或加重感染,有无血压上升, 有无上腹痛及黑便等。 (2)雄激素:①本类药物常见不良反应有男性化作用,如毛发增多、痤疮, 女性病人停经或男性化等,用药前应向病人说明以消除疑虑。②丙酸睾酮为油剂, 不易吸收,注射部位常可形成硬块,甚至发生无菌性坏死,所以应深部缓慢分层 肌内注射,并轮换注射部位,检查局部有无硬结,发现硬结要及时理疗,以促进 吸收,防止感染。③口服康力龙、达那唑等易引起肝脏损坏和药物性肝内胆汁淤 积,治疗过程中应注意观察有无黄疸并定期检查肝功能。④定期监测血红蛋白、 白细胞计数及网织红细胞计数,一般药物治疗 1 个月左右网织红细胞开始上升, 然后血红蛋白升高,经 3 个月后红细胞开始上升,而血小板上升需要较长时间。 (3)造血生长因子:应用本类药物之前要做过敏试验,用药期间要定期检 查血象。①GM-CSF 用药后应注意观察有无发热、肌痛、骨痛、胸膜渗液、静脉 炎、腹泻、乏力等,严重者可见心包炎、血栓形成。②G-CSF 皮下注射,病人可 见低热、皮疹、氨基转移酶升高、消化道不适、骨痛等不良反应,一般停药后消 失。③EPO 可静脉注射或皮下注射。用药期间要监测血压的变化,若发现血压 升高应及时报告医师处理。偶可诱发脑血管以外或癫痫发作,应密切观察。 3.心理护理 向病人及其家属说明免疫抑制剂、雄激素类药是治疗再障较 有效的药,但效果出现较慢,需要 3~6 个月才见效。帮助病人认识不良心理状 态对身体康复不利,在病情允许的情况下,鼓励病人进行自我护理。鼓励病人要 与亲人、病友多交谈,争取家庭、亲友等社会支持系统的帮助,增强康复的信心