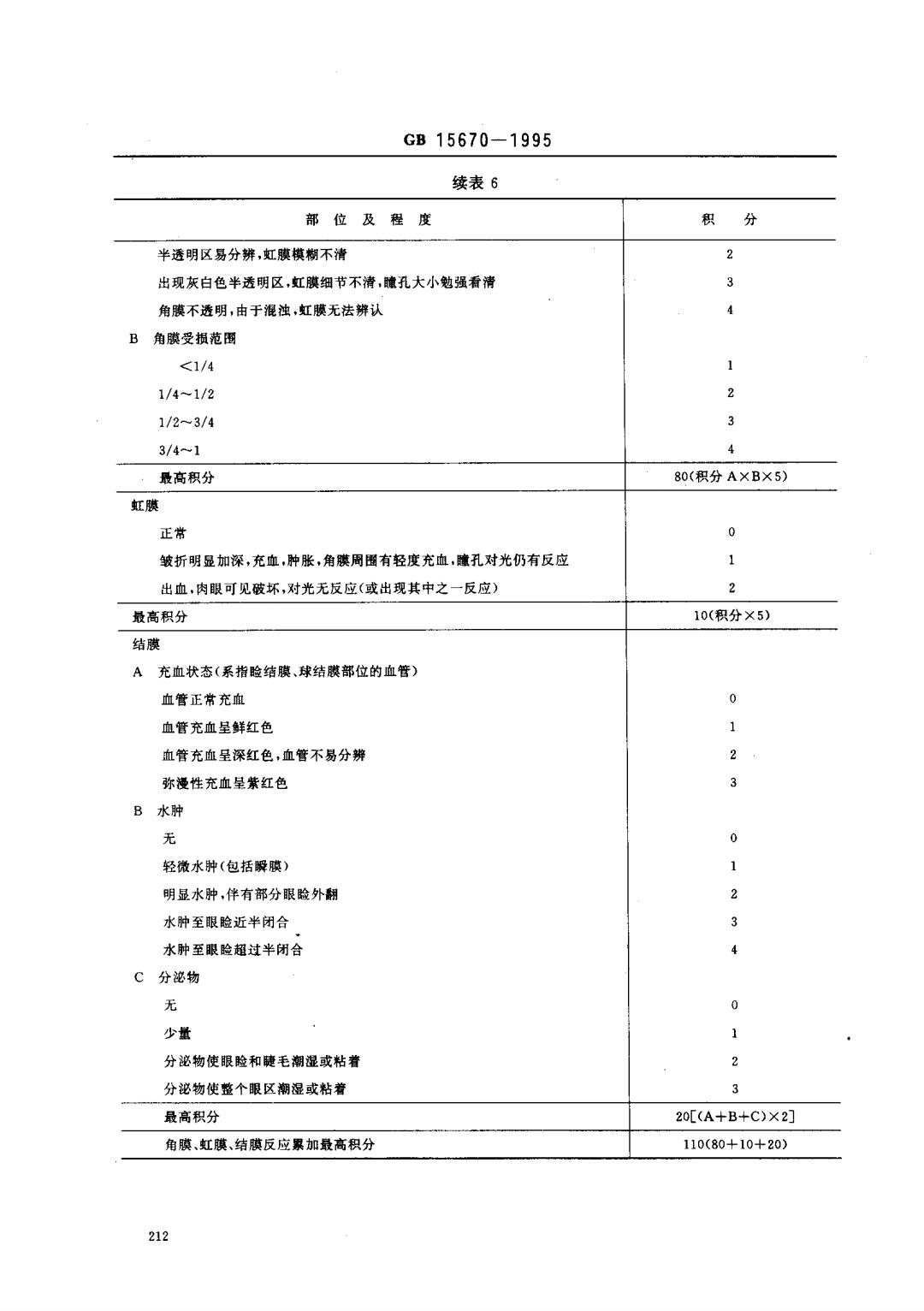

GB15670-1995 续表6 部位及程度 积分 半透明区易分辨,虹膜模糊不清 出现灰白色半透明区,虹膜细节不清,瞳孔大小勉强看清 3 角膜不透明,由于混浊,虹膜无法辨认 4 B角膜受损范围 <1/4 1 1/4~1/2 9 1/2~3/4 0 3/4…1 4 最高积分 80(积分A×BX5) 虹膜 正常 0 皱折明显加深,充血,肿胀,角膜周图有轻度充血,瞳孔对光仍有反应 出血,肉眼可见破坏,对光无反应(或出现其中之一反应) 2 最高积分 10(积分×5) 结膜 A充血状态(系指脸结膜、球结膜部位的血管) 血管正常充血 0 血管充血呈鲜红色 1 血管充血呈深红色,血管不易分辨 2 弥漫性充血呈紫红色 3 B水肿 无 0 轻微水肿(包括瞬膜) 1 明显水肿,伴有部分眼睑脸外翻 2 水肿至眼脸近半闭合 3 水肿至眼脸超过半闭合 C分泌物 无 0 少量 1 分泌物使眼脸和睫毛潮湿或粘着 分泌物使整个眼区潮湿或粘着 最高积分 20[(A+B+C)×2] 角膜、虹膜、结膜反应累加最高积分 110(80+10+20) 212

GB 15670一 1995 续表 6 部 位 及 程 度 积 分 半透明区易分辨,虹膜模糊不清 出现灰白色半透明区,虹膜细节不清,瞳孔大小勉强看清 角膜不透明,由于混浊,虹膜无法辨认 B 角膜受报范围 <1/4 1/4^-1/2 1/2^3/4 3/4^-1 2 3 4 1 2 3 4 最高积分 80(积分 AXBX5) 虹膜 正常 皱折明显加深,充血.肿胀.角膜周围有轻度充血.瞳孔对光仍有反应 出血,肉眼可见破坏,对光无反应(或出现其中之一反应) 0 1 2 最高积分 10(积分X5) 结膜 A 充血状态(系指睑结膜、球结膜部位的血管) 血管正常充血 血管充血呈鲜红色 血管充血呈深红色,血管不易分辨 弥馒性充血呈紫红色 B 水肿 无 轻微水肿(包括瞬膜) 明显水肿,伴有部分眼睑外翻 水肿至眼睑近半闭合 水肿至眼睑超过半闭合 C 分泌物 无 少量 分泌物使眼睑和睫毛潮湿或枯着 分泌物使整个眼区潮湿或粘着 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 最高积分 20[(A+B+C) X 21 角膜、虹膜、结膜反应累加最高积分 110(80+10+20) 212

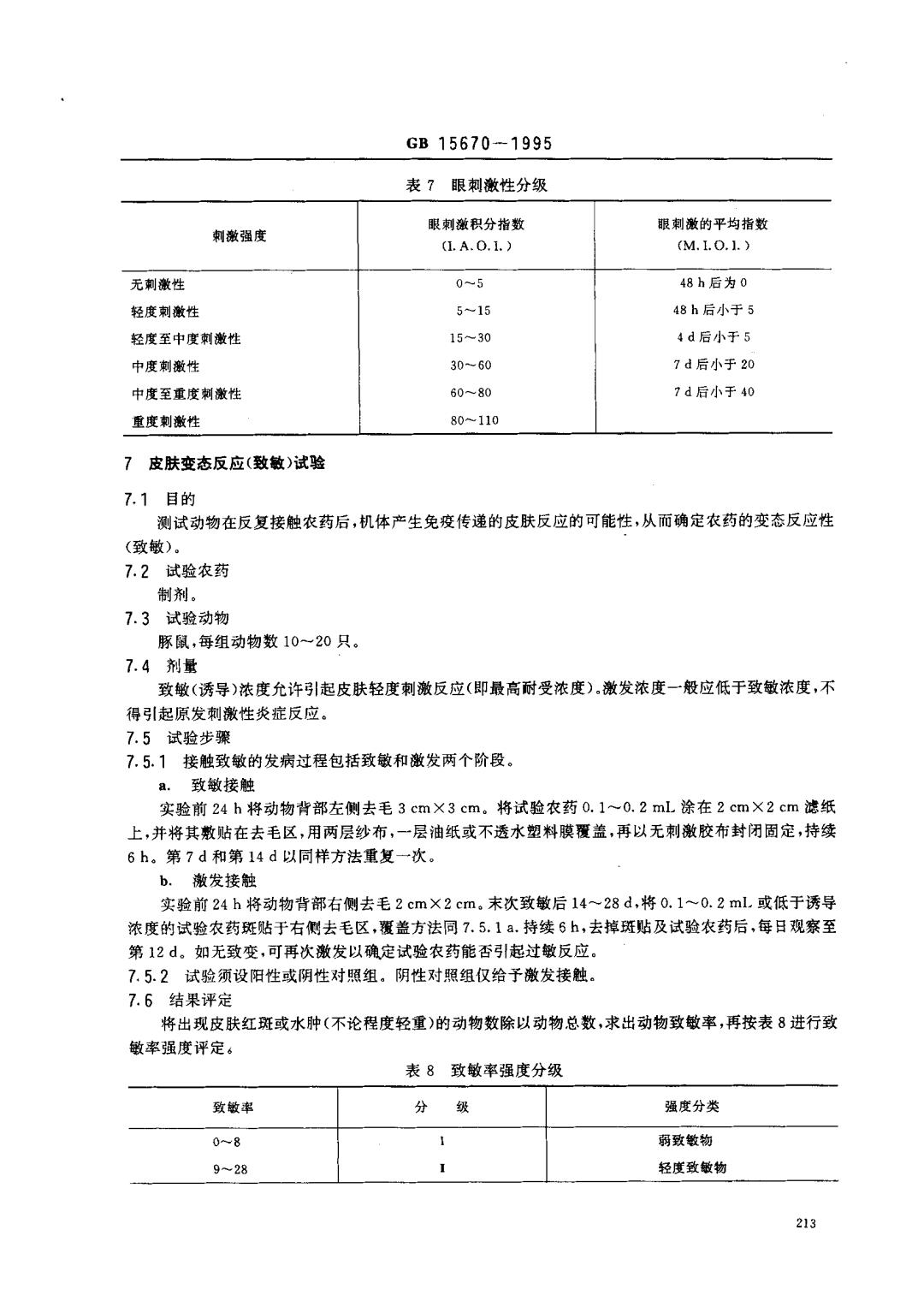

GB15670-1995 表7眼刺激性分级 眼刺激积分指数 眼刺澈的平均指数 刺激强度 (1.A.0.1.) (M.L.D.1.) 无刺激性 0~5 48h后为0 轻度刺激性 515 48h后小于5 轻度至中度刺激性 15~30 4d后小于5 中度刺激性 3060 7d后小于20 中度至重度刺激性 6080 7d后小于0 重度刺激性 80~110 7皮肤变态反应(致敏)试验 7.1目的 测试动物在反复接触农药后,机体产生免疫传递的皮肤反应的可能性,从而确定农药的变态反应性 (致敏)。 7.2试验农药 制剂。 7.3试验动物 豚鼠,每组动物数10一20只。 7.4剂量 致敏(诱导)浓度允许引起皮肤轻度刺激反应(即最高耐受浓度).激发浓度一般应低于致敏浓度,不 得引起原发刺激性炎症反应。 7.5试验步骤 7.5.1接触致敏的发病过程包括致敏和激发两个阶段。 a.致敏接触 实验前24h将动物背部左侧去毛3cm×3cm。将试验农药0.1~0.2mL涂在2cm×2cm滤纸 上,并将其嫩贴在去毛区,用两层纱布,一层油纸或不透水塑料膜覆盖,再以无刺激胶布封闭固定,持续 6h。第7d和第14d以同样方法重复一次。 b.激发接触 实验前24h将动物背部右侧去毛2cm×2cm。末次致敏后14~28d,将0.1~0.2mL或低于诱导 浓度的试验农药斑贴于右侧去毛区,覆盖方法同?.5.1a.持续6h,去掉斑贴及试验农药后,每日观察至 第12d。如无致变,可再次激发以确定试验农药能否引起过敏反应。 7,5.2试验须设阳性或阴性对照组。阴性对照组仅给子激发接触。 7.6结果评定 将出现皮肤红斑或水肿(不论程度轻重)的动物数除以动物总数,求出动物致敏率,再按表8进行致 敏率强度评定。 表8致敏率强度分级 致敏率 够 强度分类 0~8 弱致敏物 9~28 轻度致敏物 213

GB 15670一 1995 表 7 眼刺激性分级 刺激强度 眼刺激积分指数 (1. A. 0.1.) 眼刺激的平均指数 (M. 1.0. 1) 无刺激性 轻度刺激性 轻度至中度刺激性 中度刺激性 中度至重度刺激性 重度刺激性 0^-5 5^ 15 15^ 30 30- 60 60- 80 80- 110 48 h后为。 48 h后小于 5 4d后小于 5 7d后小于20 7d后小于40 了 皮肤变态反应(致敏)试验 了1 目的 测试动物在反复接触农药后,机体产生免疫传递的皮肤反应的可能性,从而确定农药的变态反应性 (致敏)。 7.2 试验农药 制剂。 7.3 试验动物 豚鼠,每组动物数 10--20只。 7.4 剂量 致敏(诱导)浓度允许引起皮肤轻度刺激反应(即最高耐受浓度)。激发浓度一般应低于致敏浓度,不 得引起原发刺激性炎症反应。 7.5 试验步骤 7.5.1 接触致敏的发病过程包括致敏和激发两个阶段。 a. 致敏接触 实验前 24 h将动物背部左侧去毛3 cmX3 cm。将试验农药。.1^0.2mI涂在2 cm X 2 cm滤纸 上,并将其敷贴在去毛区,用两层纱布,一层油纸或不透水塑料膜覆盖,再以无刺激胶布封闭固定,持续 6h。第7d和第14d以同样方法重复一次 b. 激发接触 实验前24 h将动物背部右侧去毛2 cm X 2 cm。末次致敏后14--28 d,将。.1-0. 2 ml或低于诱导 浓度的试验农药斑贴于右侧去毛区,覆盖方法同7. 5.1 a.持续6h,去掉斑贴及试验农药后,每日观察至 第12d。如无致变,可再次激发以碱定试验农药能否引起过敏反应。 75.2 试验须设阳性或阴性对照组。阴性对照组仅给予激发接触。 76 结果评定 将出现皮肤红斑或水肿(不论程度轻重)的动物数除以动物总数,求出动物致敏率,再按表8进行致 敏率强度评定‘ 表 8 致敏率强度分级 致敏率 分 级 强度分类 09-82 l l 弱致敏物 轻度致敏物

GB15670-1995 续表8 致敏率 分 级 强度分类 29~64 中度致敏物 6580 强度致敏物 81-100 极强度致敏物 8亚急性经口毒性试验 8.1目的 通过经口途径在1~4周的时期内,连续多次给予不同剂量的试验农药,观察因试验农药的蓄积作 用所产生的不良反应,确定亚急性无作用剂量和靶器官,并为亚慢性或慢性毒性试验的剂量设定提供依 据。 8.2试验农药 原药。 8.3试验动物 8.3.1首选大鼠。作为长期试验的预试验时,两种试验应使用同一种属和品系的动物。 8.3.2选用大鼠的年龄一般为6~8周,体重变异应不大于平均体重的10%。 8.3.3每剂量组至少10只动物,雌雄各半。若试验过程中需要提前剖杀一些动物检查,或需要一个观 察毒性反应可逆性的附加组时,则在试验开始时要作相应的增加。 8.4剂量分组 一般设三个剂量组和一个对照组。根据类似化合物的资料,预计经口给药剂量超过1000mg/kg不 会产生毒性时,可设二个剂量组。 8.4.1高剂量组应使动物产生较明显的毒性效应。 8.4.2中剂量组应产生轻微的可观察到的毒性效应。 8.4.3低剂量组不应出现任何毒性效应,但须超过人的可能接触剂量。 8.4.4对照组除了不接触试验农药外,其他处理均应与试验组完全相同。 8.5给药方法 将试验农药掺入饲料或溶于饮水中,以固定浓度喂养或按动物体重以固定剂量通过胃管灌胃,作为 长期毒性试验的预备试验时,两种试验应采用相同的给药方式。喂养给药应连续进行。管饲法每天在同 一时间给药,并按一定的间隔时间(每周),根据体重调整给药量。 8.6给药时间 连续给药?~28d或5d/周。为了观察毒性反应的可逆性,附加组动物在停止给药后再饲养14d, 再进行毒性效应的测试。 8.7临床观察和检查 8.7.1观察给药期间和给药后试验动物的毒性效应、出现时间、持续时间和程度,如发现颜死动物应及 时解剖。每周至少测量一次进食量(或饮水量)和体重。 8.7.2血液学检查 检测项目包括血红蛋白含量、红细胞数、白细胞数及其分类等。 8.7.3血液生化检查 检测项目一般应包括肝、肾功能,如血清天冬氨酸氨基转换酶、丙氨酸氨基转换酶、尿素氯、肌酐等。 必要时还须检测总蛋白、白蛋白、血糖、总胆固醇、总胆红素、高铁血红蛋白、胆碱酯酶、钾、钠、钙、磷等。 8.8病理学检查 214

GB 15670一 1995 续表 8 致敏率 分 级 强度分类 29^ 64 65^-80 81- 100 吸 h' V 中度致敏物 强度致敏物 极强度致敏物 8 亚急性经口毒性试验 8门 目的 通过经口途径在 1-4周的时期内,连续多次给予不同剂量的试验农药,观察因试验农药的蓄积作 用所产生的不良反应,确定亚急性无作用剂量和靶器官,并为亚慢性或慢性毒性试验的剂量设定提供依 据。 82 试验农药 原药。 8.3 试验动物 8.3.1 首选大鼠。作为长期试验的预试验时,两种试验应使用同一种属和品系的动物。 8.3.2 选用大鼠的年龄一般为6-8周,体重变异应不大于平均体重的 100, 8.3.3 每剂量组至少 10只动物,雌雄各半。若试验过程中需要提前剖杀一些动物检查,或需要一个观 察毒性反应可逆性的附加组时,则在试验开始时要作相应的增加。 8. 4 X1量分组 一般设三个剂量组和一个对照组。根据类似化合物的资料,预计经口给药剂量超过1 000 mg/kg不 会产生毒性时,可设二个剂量组。 8.4飞 高剂量组应使动物产生较明显的毒性效应。 8.4.2 中剂量组应产生轻微的可观察到的毒性效应。 8.4.3 低剂量组不应出现任何毒性效应,但须超过人的可能接触剂量。 8.4.4 对照组除了不接触试验农药外,其他处理均应与试验组完全相同。 8.5 给药方法 将试验农药掺入饲料或溶于饮水中,以固定浓度喂养或按动物体重以固定剂量通过胃管灌胃。作为 长期毒性试验的预备试验时,两种试验应采用相同的给药方式。喂养给药应连续进行。管饲法每天在同 一时间给药,并按一定的间隔时间(每周),根据体重调整给药量。 8.6 给药时间 连续给药7^28d或5d/周。为了观察毒性反应的可逆性,附加组动物在停止给药后再饲养14 d> 再进行毒性效应的测试 8.7 临床观察和检查 8.7.1 观察给药期间和给药后试验动物的毒性效应、出现时间、持续时间和程度。如发现濒死动物应及 时解剖。每周至少测量一次进食量(或饮水量)和体重。 8.72 血液学检查 检测项目包括血红蛋白含量、红细胞数、白细胞数及其分类等。 8.7.3 血液生化检查 检测项目一般应包括肝、 ’肾功能,如血清天冬氨酸氨基转换酶、丙氨酸氨基转换酶、尿素氮、肌醉等。 必要时还须检测总蛋白、白蛋白、血糖、总胆固醇、总胆红素、高铁血红蛋白、胆碱醋酶、钾、钠、钙、磷等。 8.8 病理学检查

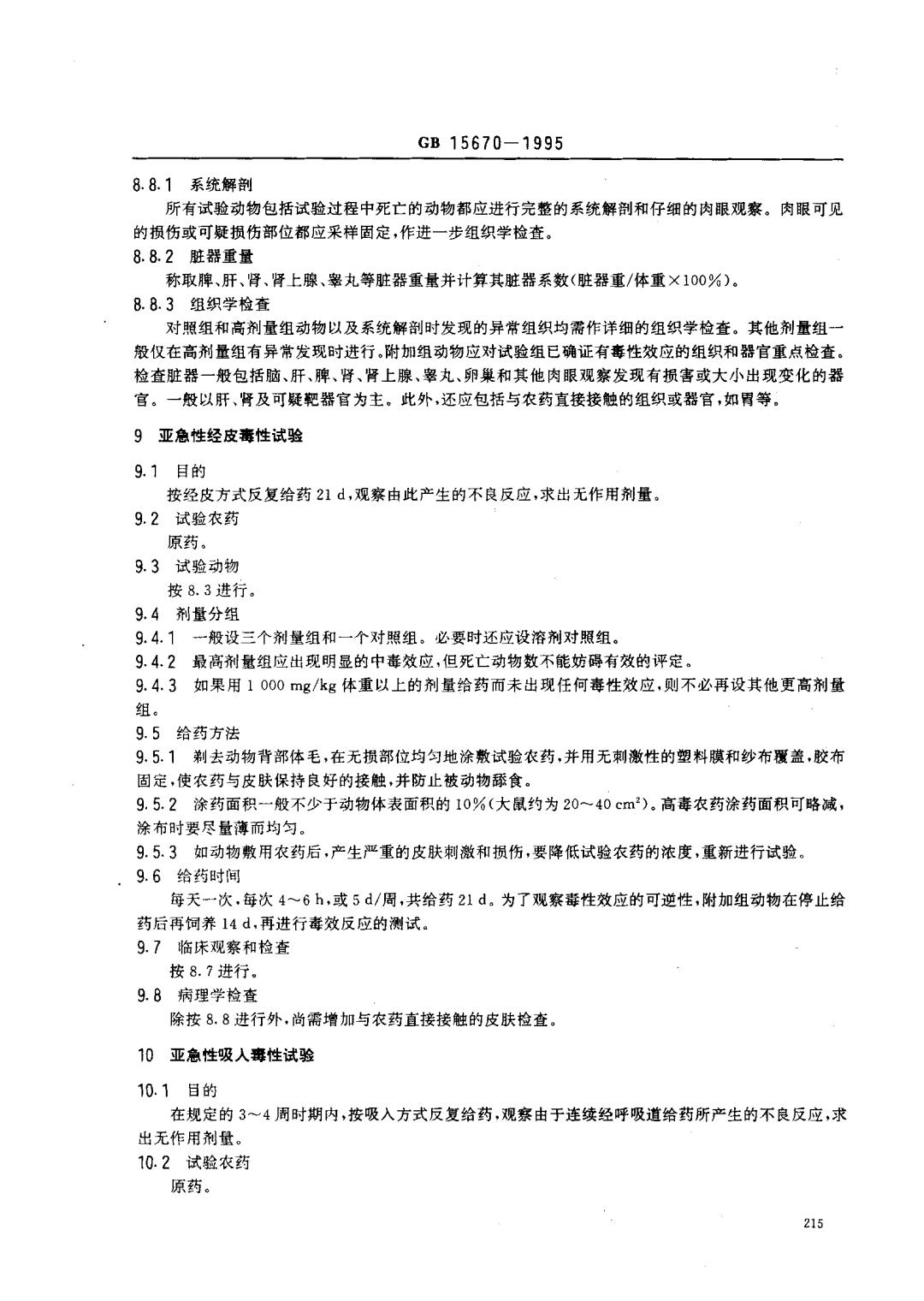

GB15670-1995 8.8.1系统解剖 所有试验动物包括试验过程中死亡的动物都应进行完整的系统解剖和仔细的肉眼观察。肉眼可见 的损伤或可疑损伤部位都应采样固定,作进一步组织学检查。 8.8.2脏器重量 称取脾、肝、肾、肾上腺、睾丸等脏器重量并计算其脏器系数(脏器重/体重×100%)。 8.8.3组织学检查 对照组和高剂量组动物以及系统解剖时发现的异常组织均需作详细的组织学检查。其他剂量组一 般仅在高剂量组有异常发现时进行。附加组动物应对试验组已确证有毒性效应的组织和器官重点检查 检查脏器一般包括脑、肝、脾、肾、肾上腺、睾丸、卵巢和其他肉眼观察发现有损害或大小出现变化的器 官。一般以肝、肾及可疑靶器宫为主。此外,还应包括与农药直接接触的组织或器官,如胃等。 9亚急性经皮毒性试验 9.1目的 按经皮方式反复给药21d,观察由此产生的不良反应,求出无作用剂量。 9.2试验农药 原药。 9.3试验动物 按8.3进行。 9.4剂量分组 9.4.1一般设三个剂量组和一个对照组。必要时还应设溶剂对照组。 9.4.2最高剂量组应出现明显的中毒效应,但死亡动物数不能妨碍有效的评定。 9.4.3如果用1000g/kg体重以上的剂量给药而未出现任何毒性效应,则不必再设其他更高剂量 组。 9.5给药方法 9,5.1剃去动物背部体毛,在无损部位均匀地涂敷试验农药,并用无刺激性的塑料膜和纱布覆盖,胶布 固定,使农药与皮肤保持良好的接触,并防止被动物舔食。 9.5.2涂药面积一般不少于动物体表面积的10%(大鼠约为20~40c)。高毒农药涂药面积可略减, 涂布时要尽量薄而均匀。 9.5.3如动物敷用农药后,产生严重的皮肤刺激和损伤,要降低试验农药的浓度,重新进行试验。 9.6给药时间 每天一次,每次4~6h,或5d/周,共给药21d。为了观察毒性效应的可逆性,附加组动物在停止给 药后再饲养14d,再进行毒效反应的测试。 9.7临床观察和检查 按8.7进行。 9.8病理学检查 除按8,8进行外,尚需增加与农药直接接触的皮肤检查。 10亚急性吸人毒性试验 10.1目的 在规定的3~4周时期内,按吸入方式反复给药,观察由于连续经呼吸道给药所产生的不良反应,求 出无作用剂量。 10.2试验农药 原药。 215

GB 15670一 1995 8.8.1 系统解剖 所有试验动物包括试验过程中死亡的动物都应进行完整的系统解剖和仔细的肉眼观察。肉眼可见 的损伤或可疑损伤部位都应采样固定,作进一步组织学检查。 8.8.2 脏器重量 称取脾、肝、肾、肾上腺、擎丸等脏器重量并计算其脏器系数(脏器重/体重x100%), 8.8.3 组织学检查 对照组和高剂量组动物以及系统解剖时发现的异常组织均需作详细的组织学检查。其他剂量组一 般仅在高剂量组有异常发现时进行。附加组动物应对试验组已确证有毒性效应的组织和器官重点检查。 检查脏器一般包括脑、肝、脾、肾、肾上腺、辜丸、卵巢和其他肉眼观察发现有损害或大小出现变化的器 官。一般以肝、肾及可疑靶器官为主。此外,还应包括与农药直接接触的组织或器官,如胃等。 9 亚急性经皮毒性试验 9.1 目的 按经皮方式反复给药21d,观察由此产生的不良反应,求出无作用剂量。 9.2 试验农药 原药。 9.3 试验动物 按 8.3进行。 9.4 剂量分组 9.4.1 一般设三个剂量组和一个对照组。必要时还应设溶剂对照组。 9.4.2 最高剂量组应出现明显的中毒效应,但死亡动物数不能妨碍有效的评定。 9.4.3 如果用1 000 mg/kg体重以上的剂量给药而未出现任何毒性效应,则不必再设其他更高剂量 组。 9.5 给药方法 9.5.1 剃去动物背部体毛,在无损部位均匀地涂敷试验农药,并用无刺激性的塑料膜和纱布覆盖,胶布 固定,使农药与皮肤保持良好的接触,并防止被动物舔食。 9. 5. 2 涂药面积一般不少于动物体表面积的 10 0a(大鼠约为20^-40 cm ')。高毒农药涂药面积可略减, 涂布时要尽量薄而均匀。 9.5.3 如动物敷用农药后,产生严重的皮肤刺激和损伤,要降低试验农药的浓度,重新进行试验 9.6 给药时间 每天一次.每次4^-6 h,或5 d/周,共给药21d。为了观察毒性效应的可逆性,附加组动物在停止给 药后再饲养 14d,再进行毒效反应的测试。 9.7 临床观察和检查 按8.?进行。 9.8 病理学检查 除按 8. 8进行外,尚需增加与农药直接接触的皮肤检查。 10 亚急性吸人毒性试验 10.1 目的 在规定的3-4周时期内,按吸入方式反复给药,观察由于连续经呼吸道给药所产生的不良反应,求 出无作用剂量 10.2 试验农药 原药

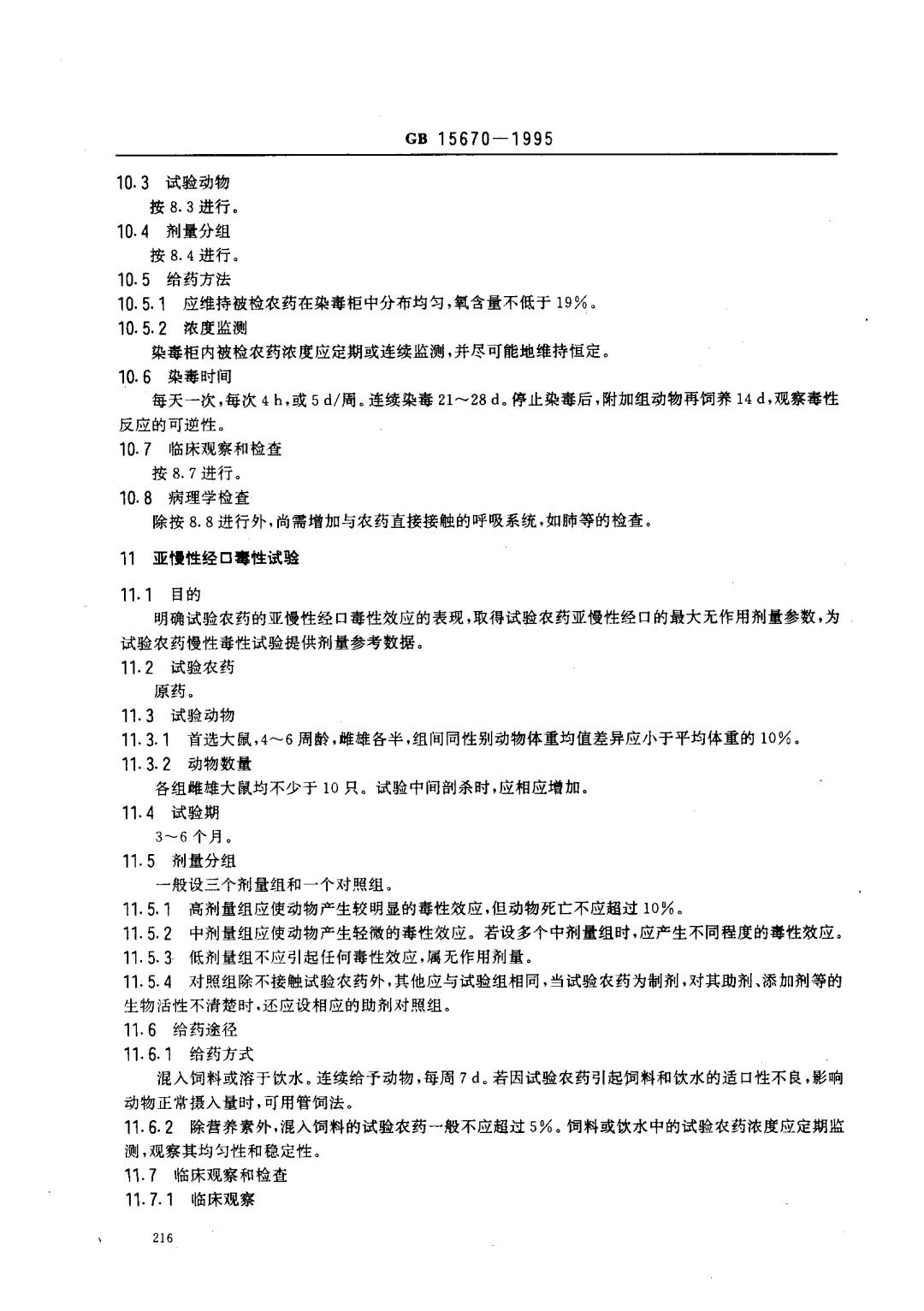

GB15670-1995 10.3试验动物 按8.3进行。 10.4剂量分组 按8.4进行。 10.5给药方法 10.5.1应维持被检农药在染毒柜中分布均匀,氧含量不低于19%。 10.5.2浓度监测 染毒柜内被检农药浓度应定期或连续监测,并尽可能地维持恒定。 10.6染毒时间 每天一次,每次4h,或5d/周。连续染毒21~28d。停止染毒后,附加组动物再饲养14d,观察毒性 反应的可逆性。 10.7临床观察和检查 按8.7进行。 10.8病理学检查 除按8.8进行外,尚需增加与农药直接接触的呼吸系统,如肺等的检查。 11亚慢性经口毒性试验 11.1目的 明确试验农药的亚慢性经口毒性效应的表现,取得试验农药亚慢性经口的最大无作用剂量参数,为 试验农药慢性毒性试验提供剂量参考数据。 11.2试验农药 原药。 11.3试验动物 11.3.1首选大鼠,4~6周龄,雌雄各半,组间同性别动物体重均值差异应小于平均体重的10%。 11.3.2动物数量 各组雌雄大鼠均不少于10只。试验中间剖杀时,应相应增加。 11.4试验期 3一6个月。 11.5剂量分组 一般设三个剂量组和一个对照组。 11.5.1高剂量组应使动物产生较明显的毒性效应,但动物死亡不应超过10%。 11.5.2中剂量组应使动物产生轻微的毒性效应。若设多个中剂量组时,应产生不同程度的毒性效应。 11.5.3低剂量组不应引起任何毒性效应,属无作用剂量。 11.5.4对照组除不接触试验农药外,其他应与试验组相同,当试验农药为制剂,对其助剂、添加剂等的 生物活性不清楚时,还应设相应的助剂对照组。 11.6给药途径 11.6.1给药方式 混入饲料或溶于饮水。连续给子动物,每周7d。若因试验农药引起饲料和饮水的适口性不良,影响 动物正常摄入量时,可用管饲法。 11.6.2除营养素外,混入饲料的试验农药一般不应超过5%。饲料或饮水中的试验农药浓度应定期监 测,观察其均匀性和稳定性。 11.7临床观察和检查 11.7.1临床观察 216

Gs 15670一 1995 10.3 试验动物 按8.3进行。 10.4 剂量分组 按 8.4进行。 10.5 给药方法 10.5., 应维持被检农药在染毒柜中分布均匀,氧含量不低于19%. 10.5.2 浓度监测 染毒柜内被检农药浓度应定期或连续监测,并尽可能地维持恒定。 10.6 染毒时间 每夭一次,每次4h,或5 d/周。连续染毒21一28 d。停止染毒后,附加组动物再饲养14d,观察毒性 反应的可逆性。 10.7 临床观察和检查 按 8.7进行。 10.8 病理学检查 除按8.8进行外,尚需增加与农药直接接触的呼吸系统,如肺等的检查。 11 亚慢性经口毒性试验 11.1 目的 明确试验农药的亚慢性经口毒性效应的表现,取得试验农药亚慢性经口的最大无作用剂量参数,为 试验农药慢性毒性试验提供剂量参考数据。 11.2 试验农药 原药。 11.3 试验动物 11.3.1 首选大鼠>4-6周龄,雌雄各半,组间同性别动物体重均值差异应小于平均体重的to%, 11.3.2 动物数量 各组雌雄大鼠均不少于 to只。试验中间剖杀时,应相应增加。 11.4 试验期 3-6个月。 11.5 剂量分组 一般设三个剂量组和一个对照组。 11.5.1 高剂量组应使动物产生较明显的毒性效应,但动物死亡不应超过 10%e 11.5.2 中剂量组应使动物产生轻微的毒性效应。若设多个中剂量组时,应产生不同程度的毒性效应。 11.5.3 低剂量组不应引起任何毒性效应,属无作用剂量。 11-5.4 对照组除不接触试验农药外,其他应与试验组相同,当试验农药为制剂,对其助剂、添加剂等的 生物活性不清楚时,还应设相应的助剂对照组。 11.6 给药途径 11.6.1 给药方式 混入饲料或溶于饮水。连续给予动物,每周7d。若因试验农药引起饲料和饮水的适口性不良,影响 动物正常摄入量时,可用管饲法。 11.6.2 除营养素外,混入饲料的试验农药一般不应超过5%。饲料或饮水中的试验农药浓度应定期监 测,观察其均匀性和稳定性。 11.7 临床观察和检查 11.7.1 临床观察 216