现代教育技术课程讲稿 一、课程说明 1.课程定位 “现代教有技术”误程是高等师范院校教师教有课程体系中一门十分重要的公共基础课程。本课 程主要用于师范院校学生教育技术技能的培养,同时也可用于现代教育技术领域从业人员的职业培训以 及各级各类学校教师的在职培训和继续教育。课程的对象是未来有可能从事教育相关职业的本科生、研 究生,中小学教师以及教育技术学领域的在职从业人员。 2.课程概述 (1)课程目标: “现代教育技术”课程的总目标是提升学生信息素养和现代教育技术应用能力。 本课程兼顾了教有技术传统与现代的发展延续性,既保持了教学内容的相对完整性与先进性,又较 好地处理了理论与应用、知识与创新之间的关系。根据当前教有改革对教师教有技术应用能力的实际需求, 本课程以提高信息化环境中未来教师教有技术应用能力为重点,以教学设计为主线,在学生对教有技术的 内涵与外延、教与学理论、视听与传播理论等有一个概括性了解的基础上,掌握教有资源的获取、设计与 开发技能,通过信息化环境下教学设计与评价典型案例的介绍与分析,促进学生教育技术知识与技能向应 用环境的迁移。使学生能在实际背景中独立的分析问题和解决问题,全面提高学生现代教育技术与学科教 学整合能力 具体目标包括以下几个方面: 1.掌握教有技术的基本概念、学科的定义和特点,基本研究内容及其理论框架。 2.了解教有技术的发展,学与教的理论,视听与传播理论。 3。掌握学习资源开发和利用的基本理论和实践技术。包括:了解常见教学媒体的特征,能熟练进行 信息技术与课程整合教学:能快速准确地获取网络教有信息资源,并能对其进行整理,加工,创新,利用, 具备一定的信总素养:能够设计和制作多媒体教学软件。 4。了解现代远程教育的基本理论和实践模式,对网络课程和虚拟现实技术有基本的了解和认识,学 会学习。 5。熟悉学校现代教育技术环境的基本架构,能操作与应用基本的现代教育技术环境。 6.掌握系统化教学设计的相关知识并具有较好的教学设计实践能力,能进行基于信总化环境下的课堂 教学设计和基于网络技术的自主学习模式的研究与探索。 7.掌握教学评价的相关理论,能对教学实践和教学资源进行评价。 8.了解信息技术与课程整合的思想及方法,具有应用现代教有技术的意识。 (2)课程概要: 本课程内容分为三部分共十章: 一、教有技术基本理论。内容包括教有技术概述、学与教的理论、视听与传播理论

现代教育技术课程讲稿 一、课程说明: 1.课程定位 “现代教育技术”课程是高等师范院校教师教育课程体系中 一门十分重要的公共基础课程。 本课 程主要用于师范院校学生教育技术技能的培养 , 同时也可用于现代教育技术领域从业人员的职业培训以 及各级各类学校教师的在职培训和继续教育。 课程的对象是未来有可能从事教育相关职业的本科生、研 究生 , 中小学教师以及教育技术学领域的在职从业人员。 2.课程概述 (1)课程目标: “现代教育技术”课程的总目标是提升学生信息素养和现代教育技术应用能力。 本课程兼顾了教育技术传统与现代的发展延续性,既保持了教学内容的相对完整性与先进性,又较 好地处理了理论与应用、知识与创新之间的关系。根据当前教育改革对教师教育技术应用能力的实际需求, 本课程以提高信息化环境中未来教师教育技术应用能力为重点,以教学设计为主线,在学生对教育技术的 内涵与外延、教与学理论、视听与传播理论等有一个概括性了解的基础上,掌握教育资源的获取、设计与 开发技能,通过信息化环境下教学设计与评价典型案例的介绍与分析,促进学生教育技术知识与技能向应 用环境的迁移。使学生能在实际背景中独立的分析问题和解决问题,全面提高学生现代教育技术与学科教 学整合能力。 具体目标包括以下几个方面 : 1. 掌握教育技术的基本概念、学科的定义和特点,基本研究内容及其理论框架。 2. 了解教育技术的发展,学与教的理论,视听与传播理论。 3. 掌握学习资源开发和利用的基本理论和实践技术。包括 : 了解常见教学媒体的特征,能熟练进行 信息技术与课程整合教学;能快速准确地获取网络教育信息资源,并能对其进行整理,加工,创新,利用, 具备一定的信息素养;能够设计和制作多媒体教学软件。 4. 了解现代远程教育的基本理论和实践模式,对网络课程和虚拟现实技术有基本的了解和认识,学 会学习。 5. 熟悉学校现代教育技术环境的基本架构,能操作与应用基本的现代教育技术环境。 6.掌握系统化教学设计的相关知识并具有较好的教学设计实践能力,能进行基于信息化环境下的课堂 教学设计和基于网络技术的自主学习模式的研究与探索。 7. 掌握教学评价的相关理论 , 能对教学实践和教学资源进行评价。 8.了解信息技术与课程整合的思想及方法,具有应用现代教育技术的意识。 (2)课程概要: 本课程内容分为三部分共十章: 一、教育技术基本理论。内容包括教育技术概述、学与教的理论、视听与传播理论

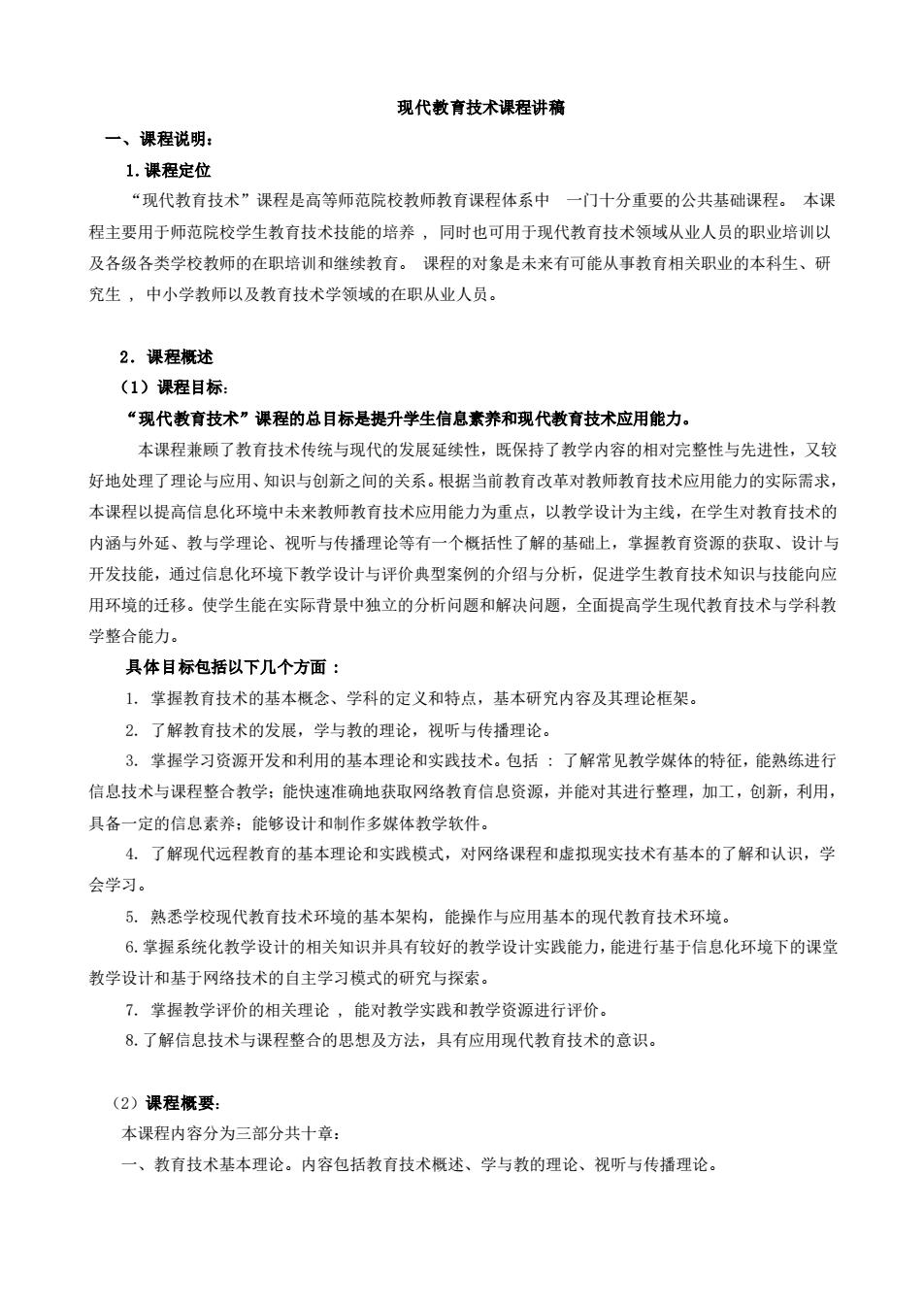

二、教学资源开发与利用。内容包括视听媒体辅助教学、计算机辅助教学、【nternet教育资源利用、 现代远程教有、学校现代教有技术环境。 三、教学过程设计与评价。内容包括教学设计、教学评价。 具体的内容结构如下图所示: 代教者技术 厘论与应万 教言技术基本理论 1,敏育状术精述 散育发术竹基老机论 。2,幸与款竹理论 行为生又盟论 3.视听药传活喱花 工传橘理花 教学资源设计与开 。,视听蝶径编助软学 ,5,计年机编助戴学 多蝶依件 竹升 新米竹教育应历 6,Inlernel敏育香源列所 n【ael育香石 同上与文件下我 生n添型学习 捉代远育中小学教育 ,学核规代育皮术乐地 教学过程设计与评价 一9,教学说计 ,10.教学计价 价中的拉两 3.针对学习者群 本课程主要面向未来有可能从事教有相关职业的本科生、研究生,中小学教师以及教有技术学领域的 在职从业人员等。学习本课程之前学生要掌握一定的教与学理论,能进行计算机的基本操作,对“现代教 有技术”课程有者较强烈兴趣和求知欲,并且有较好的协作能力和独立学习能力。 4.学习者入门导言 本课程以《现代教有技术一一理论与应用》(第二版)教材为依托,以《现代教有技术》国家精品课 程网络资源为支撑,以模块化方式组织课程内容。在具体的学习中,学生要善于利用网络资源,通过在线

二、教学资源开发与利用。内容包括视听媒体辅助教学、计算机辅助教学、 Internet 教育资源利用、 现代远程教育、学校现代教育技术环境。 三、教学过程设计与评价。内容包括教学设计、教学评价。 具体的内容结构如下图所示: 3.针对学习者群 本课程主要面向未来有可能从事教育相关职业的本科生、研究生 ,中小学教师以及教育技术学领域的 在职从业人员等。学习本课程之前学生要掌握一定的教与学理论,能进行计算机的基本操作,对“现代教 育技术”课程有着较强烈兴趣和求知欲,并且有较好的协作能力和独立学习能力。 4. 学习者入门导言 本课程以《现代教育技术——理论与应用》(第二版)教材为依托,以《现代教育技术》国家精品课 程网络资源为支撑,以模块化方式组织课程内容。在具体的学习中,学生要善于利用网络资源,通过在线

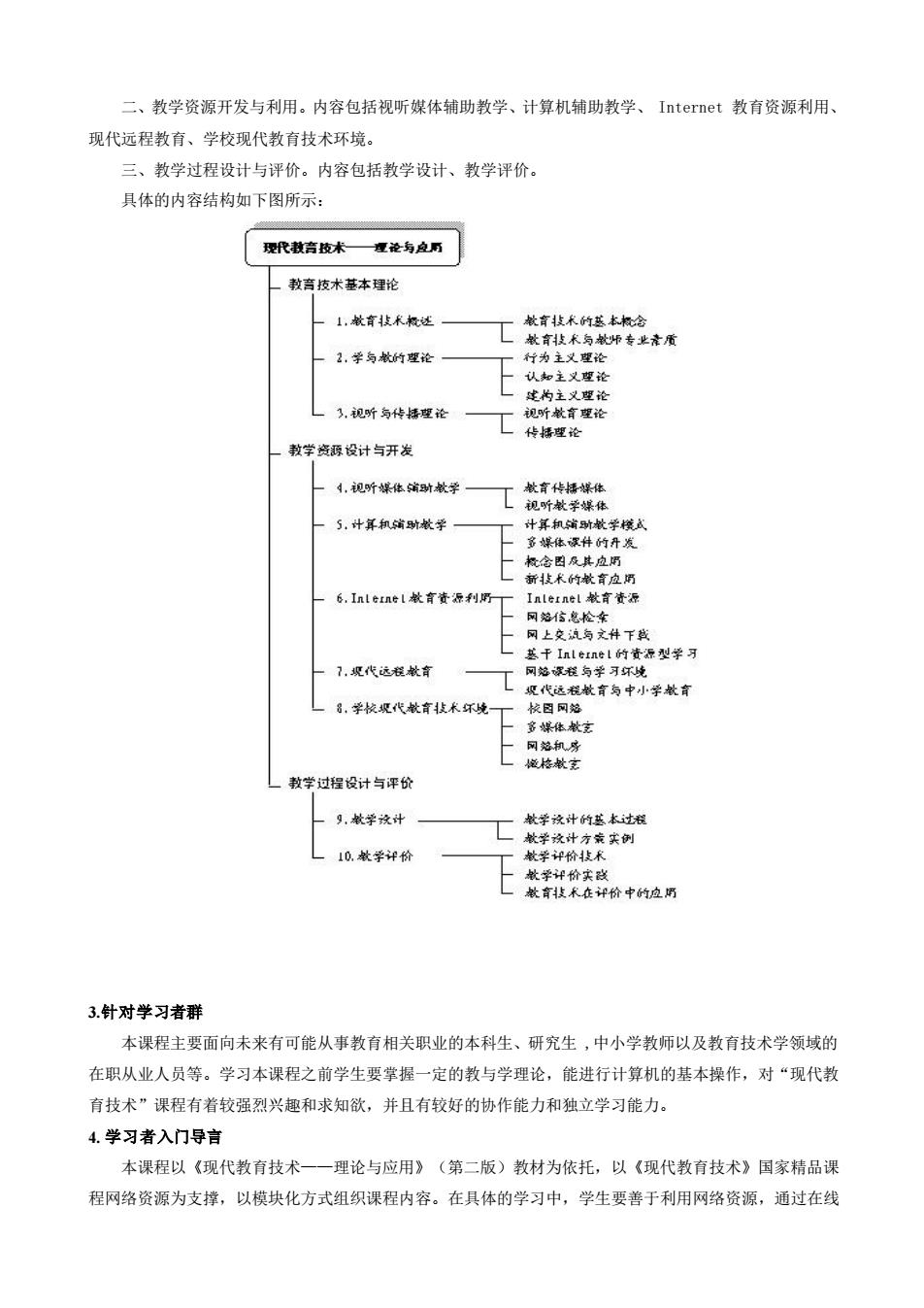

答疑和主题研讨,学习过程的记录等形式完成学习任务。可利用每章提供的教学目标、小结、习题与综合 实践活动建议,利用相关的网络课程资源组织学生进行在线学习,也可根据学生的专业背景进行分层教学、 体验式学习和探究学习。学习者在学习这门课程的时候应注重将理论和实践有机结合,使理论学习与技能 训练协调发展。 5.教学实施方式 本门课程以课堂教学为主,师生可根据不同的学习内容和学生的专业背景选择合适的学习方式,可以 通过网络资源进行基于网络的自主学习、探究学习和协作学习,可以通过网络交互平台进行同步和异步的 答疑,也可以通过课程学习平台提交作业和管理学习过程。 学时分配:可以根据不同的教学对象组织教学内容和分配学时。下表中的学时计划可供教师在实施时 参考。本课程的实验内容需根据教学目标、学校的设备条件,以及学生的现有能力等实际情况来确定,下 表中的实验学时数只是最低的要求 半习内容 半时 实验 第1章教有支术相概术 第2章学与教的理论 第3章视听与传播理论 2 第4章视听媒体铺助教芋 4 第5章多媒体十算机辅助教学 24 第6草因特网教育资源利用 6 第7章现代远程教育 教校现代教技术环境 2 机动 总计 36 36 6.教学评价方式 本门课程的评价注重对学生信息素养和教育技术能力的提高,以过程评价为主,总结性评价为 辅。在具体评价时应综合考查学生的平时作业、专题讨论成绩、课程学习平台中的发言情况和活跃指数, 以及期末测试成锁等。 1.过程记录(包括平时作业、课程学习平台中的发言情况和活跃指数、光电 媒体实验记录等)20% 2.教有信息资源获取及课件设计与开发:30% 3.期末测试成绩:50% 7.教材资源 1)印刷材料 主教材: 《现代教有技术一理论与应用》 (第2版),高等教育出版社,2006主编:张剑平 敦学参考敦材: 南国农、李运林主编,电化教育学(第2版),北京:高等教育出版社,1998

答疑和主题研讨,学习过程的记录等形式完成学习任务。可利用每章提供的教学目标、小结、习题与综合 实践活动建议,利用相关的网络课程资源组织学生进行在线学习,也可根据学生的专业背景进行分层教学、 体验式学习和探究学习。学习者在学习这门课程的时候应注重将理论和实践有机结合,使理论学习与技能 训练协调发展。 5.教学实施方式 本门课程以课堂教学为主,师生可根据不同的学习内容和学生的专业背景选择合适的学习方式,可以 通过网络资源进行基于网络的自主学习、探究学习和协作学习,可以通过网络交互平台进行同步和异步的 答疑,也可以通过课程学习平台提交作业和管理学习过程。 学时分配:可以根据不同的教学对象组织教学内容和分配学时。下表中的学时计划可供教师在实施时 参考。本课程的实验内容需根据教学目标、学校的设备条件,以及学生的现有能力等实际情况来确定,下 表中的实验学时数只是最低的要求。 6.教学评价方式 本门课程的评价注重对学生信息素养和教育技术能力的提高,以过程评价为主,总结性评价为 辅。在具体评价时应综合考查学生的平时作业、专题讨论成绩、课程学习平台中的发言情况和活跃指数, 以及期末测试成绩等。 1. 过程记录(包括平时作业、课程学习平台中的发言情况和活跃指数、光电 媒体实验记录等): 20% 2. 教育信息资源获取及课件设计与开发: 30% 3. 期末测试成绩: 50% 7.教材资源 1) 印刷材料: 主教材: 《现代教育技术 -- 理论与应用》 (第 2 版) ,高等教育出版社, 2006 主编:张剑平 教学参考教材: 南国农、李运林 主编 . 电化教育学(第 2 版) . 北京:高等教育出版社, 1998

祝智庭主编·现代教育技术一一走向信息化教有·北京:教有科学出版社,200 南国农,信息化教有概论·北京:高等教有出版社,2004 2)资源库中的文献资源: 1.伊俊华主编·教有技术学导论(第2版)·北京:高等教有出版社,2002 2.南国农、李运林主编·电化教育学(第2版)·北京:高等教育出版社,1998 3.祝智庭主编.现代教育技术一一走向信息化教育·北京:教育科学出版社,2002 4.李克东,新编现代教育技术基础,上海:华东师范大学出版社,2002 5.章伟民等,教育技术学,北京:人民教育出版社,2000 6.黎加厚主编,教有技术教程.上海:华东师范大学出版社,2002 7.顾明远主编,教有大辞典(增订合订本),上海:上海教有出版社,1998 8.坂元昂编,钟启泉译,教有工艺学简述,北京:人民教有出版社,1979 9.施良方,学习论一一学习心理学的理论与原理.北京:人民教有出版社,1994 10.桑新民主编,学习科学与技术一信息时代大学生学习能力培养,北京:高等教有出版社,2004 11.王逢贤,学与教的原理,北京:高等教有出版社,2000 12.陈琦、刘儒德,信息技术教有应用,北京:人民邮电出版社,1997 13.李艺主编,信息技术课程与教学,北京:高等教育出版社,2005 14.。李运林、徐福萌,教学媒体的理论与实践,北京:北京师范大学出版社,2002 15.李运林,电视教材编导与制作,北京:高等教育出版社,1991 16.南国农,李运林,教有传播学,北京:高等教有出版社,1995 17.王中义等。网络传播原理与实践·合肥:中国科技大学出版社,2002 18.祝智庭主编。因特网教有资源利用·北京:高等教有出版社,2001 19。荣静娴、钱名·微格教学与微格教研。上海:华东师大出版社,200 20.[美]Walter Dick等著,汪琼译,教学系统化设计(第5版),北京:高等教有出版社,2004 21.何克抗、郑永柏、谢幼如,教学系统设计,北京:北京师范大学出版社,2002 22.李秉德主编,教学论,北京:人民教有出版社,1991. 23.[美]布卢姆著,邱渊等译,教育评价,上海:华东师范大学出版社,1987. 24.徐勇、龚孝华,新课程的评价改革,北京:首都师范大学出版社,200】 25.卢慕稚等编,新课程与评价改革,北京:教育科学出版社,2001 26.张剑平主编,信息技术教有一—概观与展望.北京:高等教有出版社,2003 27.张剑平等.Internet与网络教有应用.北京:科学出版社,2002 28.张剑平.Internet和Intranet应用.北京:中央广播电视大学出版社,2001 29.张剑平主编·多媒体课件设计与方正奥思应用·北京:清华大学出版社,2000 30.张剑平.教育管理信息系统研究。杭州:浙江大学出版社,2002 3)课程网站: 现代教育技术精品课程网站http:/小mw.zcmet.net/et/

祝智庭 主编 . 现代教育技术——走向信息化教育 . 北京:教育科学出版社, 2002 南国农 . 信息化教育概论 . 北京:高等教育出版社, 2004 2)资源库中的文献资源: 1.伊俊华 主编 . 教育技术学导论(第 2 版) . 北京:高等教育出版社, 2002 2.南国农、李运林 主编 . 电化教育学(第 2 版) . 北京:高等教育出版社, 1998 3. 祝智庭 主编 . 现代教育技术——走向信息化教育 . 北京:教育科学出版社, 2002 4. 李克东,新编现代教育技术基础,上海:华东师范大学出版社, 2002 5. 章伟民 等,教育技术学,北京:人民教育出版社, 2000 6.黎加厚 主编 . 教育技术教程 . 上海:华东师范大学出版社, 2002 7. 顾明远主编,教育大辞典(增订合订本),上海:上海教育出版社, 1998 8. 坂元昂 编,钟启泉 译,教育工艺学简述,北京:人民教育出版社, 1979 9. 施良方,学习论——学习心理学的理论与原理 . 北京:人民教育出版社, 1994 10. 桑新民 主编,学习科学与技术——信息时代大学生学习能力培养,北京:高等教育出版社, 2004 11. 王逢贤,学与教的原理,北京:高等教育出版社, 2000 12. 陈琦、刘儒德,信息技术教育应用,北京:人民邮电出版社, 1997 13.李艺 主编,信息技术课程与教学,北京:高等教育出版社, 2005 14. 李运林、徐福荫 , 教学媒体的理论与实践,北京:北京师范大学出版社, 2002 15. 李运林,电视教材编导与制作,北京:高等教育出版社, 1991 16.南国农,李运林 . 教育传播学 . 北京 : 高等教育出版社, 1995 17. 王中义 等 . 网络传播原理与实践 . 合肥:中国科技大学出版社, 2002 18.祝智庭 主编 . 因特网教育资源利用 . 北京:高等教育出版社, 2001 19. 荣静娴、钱舍 . 微格教学与微格教研 . 上海:华东师大出版社, 2000 20.[ 美 ]Walter Dick 等著,汪琼译,教学系统化设计 ( 第 5 版 ) ,北京:高等教育出版社, 2004 21.何克抗、郑永柏、谢幼如,教学系统设计,北京:北京师范大学出版社, 2002 22. 李秉德主编,教学论,北京:人民教育出版社, 1991. 23.[ 美 ] 布卢姆著,邱渊等译,教育评价,上海:华东师范大学出版社, 1987. 24. 徐勇、龚孝华,新课程的评价改革,北京:首都师范大学出版社, 2001 25. 卢慕稚等编,新课程与评价改革,北京:教育科学出版社, 2001 26. 张剑平主编 . 信息技术教育——概观与展望 . 北京 : 高等教育出版社, 2003 27. 张剑平等 .Internet 与网络教育应用 . 北京 : 科学出版社, 2002 28.张剑平 .Internet 和 Intranet 应用 . 北京:中央广播电视大学出版社, 2001 29.张剑平 主编 . 多媒体课件设计与方正奥思应用 . 北京 : 清华大学出版社, 2000 30. 张剑平 . 教育管理信息系统研究 . 杭州:浙江大学出版社, 2002 3)课程网站 : 现代教育技术精品课程网站 http://www.zcmet.net/met/

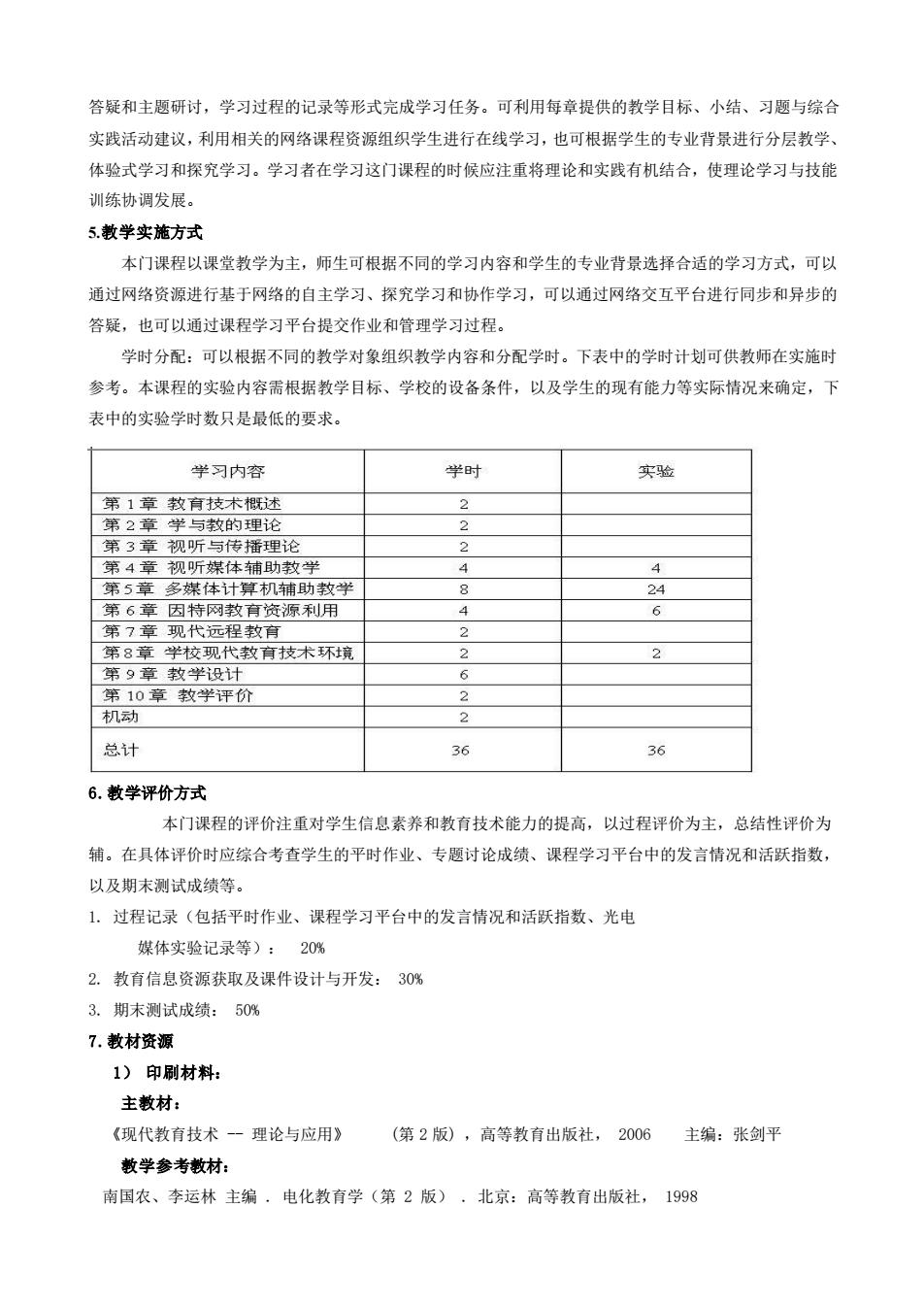

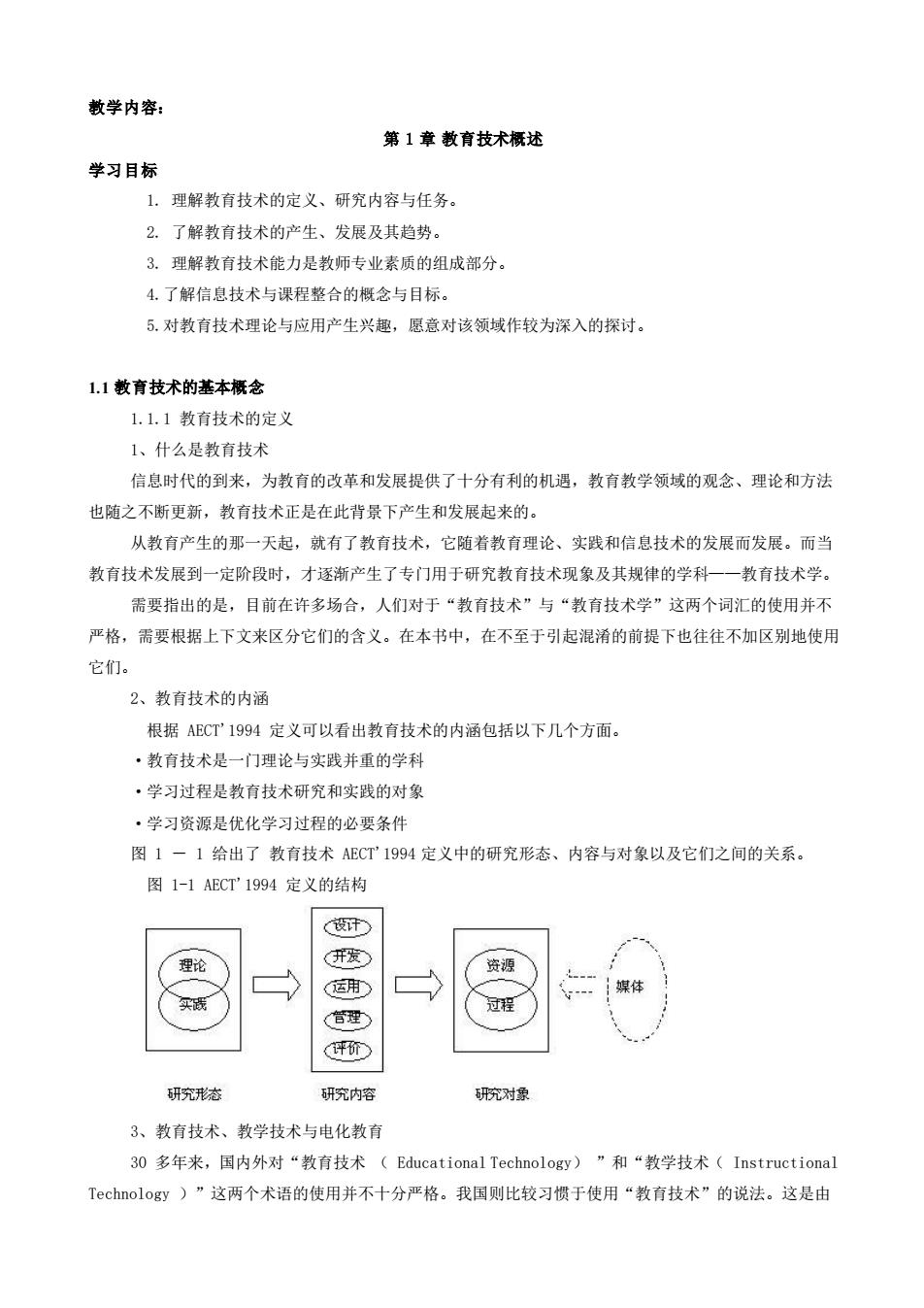

教学内容: 第1章教育技术概述 学习目标 1.理解教有技术的定义、研究内容与任务 2.了解教有技术的产生、发展及其趋势。 3。理解教育技术能力是教师专业素质的组成部分 4.了解信总技术与课程整合的概念与目标。 5.对教育技术理论与应用产生兴趣,愿意对该领域作较为深入的探讨」 1.1敦育技术的基本概念 1.1.1教有技术的定义 1、什么是教有技术 信息时代的到来,为教有的改革和发展提供了十分有利的机遇,教有教学领域的观念、理论和方法 也随之不断更新,教有技术正是在此背景下产生和发展起来的。 从教有产生的那一天起,就有了教育技术,它随者教育理论、实践和信息技术的发展而发展。而当 教育技术发展到一定阶段时,才逐渐产生了专门用于研究教育技术现象及其规律的学科一一教育技术学。 需要指出的是,目前在许多场合,人们对于“教育技术”与“教育技术学”这两个词汇的使用并不 严格,需要根据上下文来区分它们的含义。在本书中,在不至于引起混淆的前提下也往往不加区别地使用 它们。 2、教有技术的内涵 根据AECT'1994定义可以看出教有技术的内涵包括以下几个方面。 ·教有技术是一门理论与实践并重的学科 ·学习过程是教有技术研究和实践的对象 ·学习资源是优化学习过程的必要条件 图1一1给出了教有技术AECT1994定义中的研究形态、内容与对象以及它们之间的关系。 图1-1AECT1994定义的结构 设计 理论 开发 资源 运用 媒体 评价 研究形态 研究内容 研究对象 3、教育技术、教学技术与电化教育 30多年来,国内外对“教有技术(Educational Technology)”和“教学技术(Instructional Technology)”这两个术语的使用并不十分严格。我国则比较习惯于使用“教有技术”的说法。这是由

教学内容: 第 1 章 教育技术概述 学习目标 1. 理解教育技术的定义、研究内容与任务。 2. 了解教育技术的产生、发展及其趋势。 3. 理解教育技术能力是教师专业素质的组成部分。 4.了解信息技术与课程整合的概念与目标。 5.对教育技术理论与应用产生兴趣,愿意对该领域作较为深入的探讨。 1.1 教育技术的基本概念 1.1.1 教育技术的定义 1、什么是教育技术 信息时代的到来,为教育的改革和发展提供了十分有利的机遇,教育教学领域的观念、理论和方法 也随之不断更新,教育技术正是在此背景下产生和发展起来的。 从教育产生的那一天起,就有了教育技术,它随着教育理论、实践和信息技术的发展而发展。而当 教育技术发展到一定阶段时,才逐渐产生了专门用于研究教育技术现象及其规律的学科——教育技术学。 需要指出的是,目前在许多场合,人们对于“教育技术”与“教育技术学”这两个词汇的使用并不 严格,需要根据上下文来区分它们的含义。在本书中,在不至于引起混淆的前提下也往往不加区别地使用 它们。 2、教育技术的内涵 根据 AECT'1994 定义可以看出教育技术的内涵包括以下几个方面。 ·教育技术是一门理论与实践并重的学科 ·学习过程是教育技术研究和实践的对象 ·学习资源是优化学习过程的必要条件 图 1 - 1 给出了 教育技术 AECT'1994 定义中的研究形态、内容与对象以及它们之间的关系。 图 1-1 AECT'1994 定义的结构 3、教育技术、教学技术与电化教育 30 多年来,国内外对“教育技术 ( Educational Technology) ”和“教学技术( Instructional Technology )”这两个术语的使用并不十分严格。我国则比较习惯于使用“教育技术”的说法。这是由