目 录 1.《护理解剖学》课程教学设计…2 2.《中国古代文学史(3)》课程教学设计· …17 3.《环境管理体系认证》课程教学设计…23 4.《田径》课程教学设计…33 5。《会计学》课程教学设计…39 6。《大学英语》课程教学设计…52 7.《人机工程学》课程教学设计…65 8.《信号与系统》课程教学设计…71 9.《当代教育学》课程教学设计…83 10.《材料力学B》课程教学设计…87 11.《口腔组织病理学》课程教学设计…97 12.《外科学》课程教学设计…106 13.《无机化学B》课程教学设计… …117 14.《建筑设备自动化》课程教学设计…128

1 目 录 1.《护理解剖学》课程教学设计……………………………………………2 2.《中国古代文学史(3)》课程教学设计…………………………………17 3.《环境管理体系认证》课程教学设计……………………………………23 4.《田径》课程教学设计……………………………………………………33 5.《会计学》课程教学设计…………………………………………………39 6.《大学英语》课程教学设计………………………………………………52 7.《人机工程学》课程教学设计……………………………………………65 8.《信号与系统》课程教学设计……………………………………………71 9.《当代教育学》课程教学设计……………………………………………83 10.《材料力学 B》课程教学设计…………………………………………87 11.《口腔组织病理学》课程教学设计 ……………………………………97 12.《外科学》课程教学设计………………………………………………106 13.《无机化学 B》课程教学设计…………………………………………117 14.《建筑设备自动化》课程教学设计……………………………………128

大连大学优秀课程教学设计一等奖 《护理解剖学》课程教学设计 主讲教师:陶然教研室:解剖教研室教学单位:医学院 一、课程基本信息 课程名称:护理解剖学 总学时:32学时,其中课堂教学:16学时,实验16学时 授课对象:护理学专业一年级 课程类别:专业基础 先修课程:人体解剖学组织胚胎学 二、教学对象分析 (一)学生组成 本课程的教学对象为护理学专业(四年制本科)一年级学生,总人数136人,共 分5个班级,班均27人。年龄17-21周岁,“90”后为主体,女学生占总人数95%以 上。本课程在一年级下学期开课。 (二)前期知识基础 在本课程之前,该专业学生己经系统学习了《人体解剖学》及《组织胚胎学》等 课程,应己掌握正常人体形态结构特点、人体九大系统及其重要器官和结构的形态学 知识。这些先修课程为本课程的学习莫定了扎实而完备的基础。 但是,由于先修课程作为医学形态学基础课程具有“易懂难记”的特点,再加上 学生难以很快纠正的“应试”心理,一定会导致大部分学生对先修课程的知识印象模 糊甚至大量遗忘。由于先修课程与本课程有着极大的内在关联性,在本课程的教学中 应对上述的情况加以重视。应提前指导性地提醒学生对即将涉及到的学过的知识加以 复习,同时在教学过程中,涉及到有可能出现印象模糊的先修知识,应努力还原其当 初的学习情境,力争达到使学生“恍然大悟”的效果。 (三)认知水平 本课程的学习者,经过大学一年级上学期相关课程的学习和训练,己经从医学的 “门外汉”变为医学的“入门者”,即初步的了解了医学体系的学习规律、特点等,并 且在学习过程中不断修改自己的过往形成的与高等医学教育不相适应的认知习惯。 例如:大量的教学实践使我们感觉到,在大一上学期《人体解剖学》学习过程中, 新生对大学的学习特点、医学的学习特点总会出现由不适应到逐渐或部分的适应,再 到完全适应的发展过程,这一过程或长或短、因人而异,但总会发生。我们且不谈中 学的学习习惯是否适应大学的教学,仅从认知发展阶段的角度来分析即可知,医学生 刚入门时,其认知基础主要还是感性经验,而这些感性经验并不足以支撑其对相当专 业的医学领域知识的探究,随着学习的进展以及教师的辅助等,学生的认知基础由原 来的感性经验逐渐转变为理性知识,随着相关理性知识的巩固性程度的加深,以及已 有知识与新知识的关联性程度的加深,认知能力和认知水平不断提高,学习者也就“适 应”了新的知识体系的学习任务了。简单概括,就是认知水平上升到了一个新的阶段。 2

2 大连大学优秀课程教学设计一等奖 《护理解剖学》课程教学设计 主讲教师:陶然 教研室:解剖教研室 教学单位:医学院 一、课程基本信息 课程名称:护理解剖学 总 学 时: 32 学时,其中课堂教学: 16 学时,实验 16 学时 授课对象:护理学专业一年级 课程类别:专业基础 先修课程:人体解剖学 组织胚胎学 二、教学对象分析 (一)学生组成 本课程的教学对象为护理学专业(四年制本科)一年级学生,总人数 136 人,共 分 5 个班级,班均 27 人。年龄 17-21 周岁,“90”后为主体,女学生占总人数 95%以 上。本课程在一年级下学期开课。 (二)前期知识基础 在本课程之前,该专业学生已经系统学习了《人体解剖学》及《组织胚胎学》等 课程,应已掌握正常人体形态结构特点、人体九大系统及其重要器官和结构的形态学 知识。这些先修课程为本课程的学习奠定了扎实而完备的基础。 但是,由于先修课程作为医学形态学基础课程具有“易懂难记”的特点,再加上 学生难以很快纠正的“应试”心理,一定会导致大部分学生对先修课程的知识印象模 糊甚至大量遗忘。由于先修课程与本课程有着极大的内在关联性,在本课程的教学中 应对上述的情况加以重视。应提前指导性地提醒学生对即将涉及到的学过的知识加以 复习,同时在教学过程中,涉及到有可能出现印象模糊的先修知识,应努力还原其当 初的学习情境,力争达到使学生“恍然大悟”的效果。 (三)认知水平 本课程的学习者,经过大学一年级上学期相关课程的学习和训练,已经从医学的 “门外汉”变为医学的“入门者”,即初步的了解了医学体系的学习规律、特点等,并 且在学习过程中不断修改自己的过往形成的与高等医学教育不相适应的认知习惯。 例如:大量的教学实践使我们感觉到,在大一上学期《人体解剖学》学习过程中, 新生对大学的学习特点、医学的学习特点总会出现由不适应到逐渐或部分的适应,再 到完全适应的发展过程,这一过程或长或短、因人而异,但总会发生。我们且不谈中 学的学习习惯是否适应大学的教学,仅从认知发展阶段的角度来分析即可知,医学生 刚入门时,其认知基础主要还是感性经验,而这些感性经验并不足以支撑其对相当专 业的医学领域知识的探究,随着学习的进展以及教师的辅助等,学生的认知基础由原 来的感性经验逐渐转变为理性知识,随着相关理性知识的巩固性程度的加深,以及已 有知识与新知识的关联性程度的加深,认知能力和认知水平不断提高,学习者也就“适 应”了新的知识体系的学习任务了。简单概括,就是认知水平上升到了一个新的阶段

综上,由于本课程的学习者已经完全(或大部分)的具有了新的较高的认知水平, 再加上本课程与先修课程有若极深的内在关联性,所以我们认为,学生现有的认知水 平完全可以适应本课程的学习。我们的任务,是在此基础之上,进一步提高学生的认 知水平,毕竞,本课程不再只是涉及最基础的正常人体的形态学,而是在该专业所有 课程中,最先揭开临床医学“神秘面纱”的课程,即在医学教育体系的三个阶段 正常一异常→变异常为正常中,最先涉及第三阶段的课程。所以,在本课程的教学过 程中,应加大“探究性学习”的力度,并且更加的注重认知能力的培养。 (四)学习风格及学习心理 据吴健珍等在2005年的调查研究显示,护理学专业本科学生中,大部分学生的学 习风格倾向于场依存型”,女生为主体的集体更是如此。持这种学习风格的学习者, 更多的依赖自己所处的周围环境的外在参照,在环境的刺激影响下去定义知识、接受 信息,较易受别人的暗示,他(她)们的学习努力程度往往受到外来因素的影响。他 (她)们乐于在集体环境中学习,在集体中又比较顺从。美国学者加里D·鲍里奇针对 场依赖型学习者所设计的教学簧路值得我们在教学中加以借鉴。其主要策路为:用针 会性的和可触摸的奖赏来激发动机:使用合作性学习策略;经常性的使用纠正性反馈 允许和技动互动:教师扮演讲演者、演示者、纠正者以及强化者、打分者等角色:等 等。同时,我们也不能忽略,特别在“90后”群体中,还有相当部分的学生,倾向 干场独立型的学习风格,在教学时程中,亦应老虑到这部分学牛习惯干单独学习、个 人研究、独立思考的特点,为之设计相应的教学情境,与之直接互动,允许其发展自 口的认知结构,粉密顾问和促讲者的角色 此外,本课程的学习者,在此阶段的学习心理可分为三种类型:第一类,学习动 机强烈,学习兴趣浓厚,学习过程中积极主动,学习效果好:第二类,学习动机一般, 学习兴趣忽强忽弱,受其他因素(如教师督促、同学技动、心境心情等)影响较大: 第三类,学习动机淡薄,对本专业或本课程儿无学习兴趣,甚至有厌烦或畏惧心理。 根据以往大量的教学实践所获得的经验,上述三种类型中,以第二类居多,也就是常 见的“紧一紧就上去了,松一松就下来了”的情况,一 三类型者则不在多数。针对 不同的学习心理,我们应采取相应的策略,即“稳定第一类,鼓励第二类,争取第三 类”。对第一类型的学习者,更应重视其学习动机的分析,以期使之学习兴趣更为持久 引导其在心智活动上的张弛有度、劳逸结合。对第二类型的学习者,注重学习目标的 激励作用,激发其学习兴趣,同时加以督促和诱导,努力使其进入第一类型的行列。 对第三类型的学习者,应从价值观的角度激发其学习价值追求上的成就感,想方设法 培养其好奇心和求知欲,利用学习活动本身的有趣性和知识本身的力量,激发其学习 兴趣,争取使之不草队。 最后,本课程的教学对象以女学生居多,她们的一些学习特点也应加以重视,比 如女生一般比较听话、遵守纪律,学习的自律性较好,态度认真,对知识掌握比较扎 实,学习兴趣一旦形成较为持久等,但同时也有一些共性的弱点,比如主观能动性稍 差、钻研精神不足、开放性思维能力稍差等。特别是,在较为艰苦甚至恶劣的环境中 (如解剖实验室),部分女学生会显得极不适应。在教学过程中,针对这些特点,应鼓 3

3 综上,由于本课程的学习者已经完全(或大部分)的具有了新的较高的认知水平, 再加上本课程与先修课程有着极深的内在关联性,所以我们认为,学生现有的认知水 平完全可以适应本课程的学习。我们的任务,是在此基础之上,进一步提高学生的认 知水平,毕竟,本课程不再只是涉及最基础的正常人体的形态学,而是在该专业所有 课程中,最先揭开临床医学“神秘面纱”的课程,即在医学教育体系的三个阶段—— 正常→异常→变异常为正常中,最先涉及第三阶段的课程。所以,在本课程的教学过 程中,应加大“探究性学习”的力度,并且更加的注重认知能力的培养。 (四)学习风格及学习心理 据吴健珍等在 2005 年的调查研究显示,护理学专业本科学生中,大部分学生的学 习风格倾向于场依存型〔1〕,女生为主体的集体更是如此。持这种学习风格的学习者, 更多的依赖自己所处的周围环境的外在参照,在环境的刺激影响下去定义知识、接受 信息,较易受别人的暗示,他(她)们的学习努力程度往往受到外来因素的影响。他 (她)们乐于在集体环境中学习,在集体中又比较顺从。美国学者加里•D•鲍里奇针对 场依赖型学习者所设计的教学策略值得我们在教学中加以借鉴。其主要策略为:用社 会性的和可触摸的奖赏来激发动机;使用合作性学习策略;经常性的使用纠正性反馈; 允许和鼓励互动;教师扮演讲演者、演示者、纠正者以及强化者、打分者等角色;等 等〔2〕。同时,我们也不能忽略,特别在“90 后”群体中,还有相当部分的学生,倾向 于场独立型的学习风格,在教学过程中,亦应考虑到这部分学生习惯于单独学习、个 人研究、独立思考的特点,为之设计相应的教学情境,与之直接互动,允许其发展自 己的认知结构,扮演顾问和促进者的角色。 此外,本课程的学习者,在此阶段的学习心理可分为三种类型:第一类,学习动 机强烈,学习兴趣浓厚,学习过程中积极主动,学习效果好;第二类,学习动机一般, 学习兴趣忽强忽弱,受其他因素(如教师督促、同学鼓动、心境心情等)影响较大; 第三类,学习动机淡薄,对本专业或本课程几无学习兴趣,甚至有厌烦或畏惧心理。 根据以往大量的教学实践所获得的经验,上述三种类型中,以第二类居多,也就是常 见的“紧一紧就上去了,松一松就下来了”的情况,一、三类型者则不在多数。针对 不同的学习心理,我们应采取相应的策略,即“稳定第一类,鼓励第二类,争取第三 类”。对第一类型的学习者,更应重视其学习动机的分析,以期使之学习兴趣更为持久, 引导其在心智活动上的张弛有度、劳逸结合。对第二类型的学习者,注重学习目标的 激励作用,激发其学习兴趣,同时加以督促和诱导,努力使其进入第一类型的行列。 对第三类型的学习者,应从价值观的角度激发其学习价值追求上的成就感,想方设法 培养其好奇心和求知欲,利用学习活动本身的有趣性和知识本身的力量,激发其学习 兴趣,争取使之不掉队。 最后,本课程的教学对象以女学生居多,她们的一些学习特点也应加以重视,比 如女生一般比较听话、遵守纪律,学习的自律性较好,态度认真,对知识掌握比较扎 实,学习兴趣一旦形成较为持久等,但同时也有一些共性的弱点,比如主观能动性稍 差、钻研精神不足、开放性思维能力稍差等。特别是,在较为艰苦甚至恶劣的环境中 (如解剖实验室),部分女学生会显得极不适应。在教学过程中,针对这些特点,应鼓

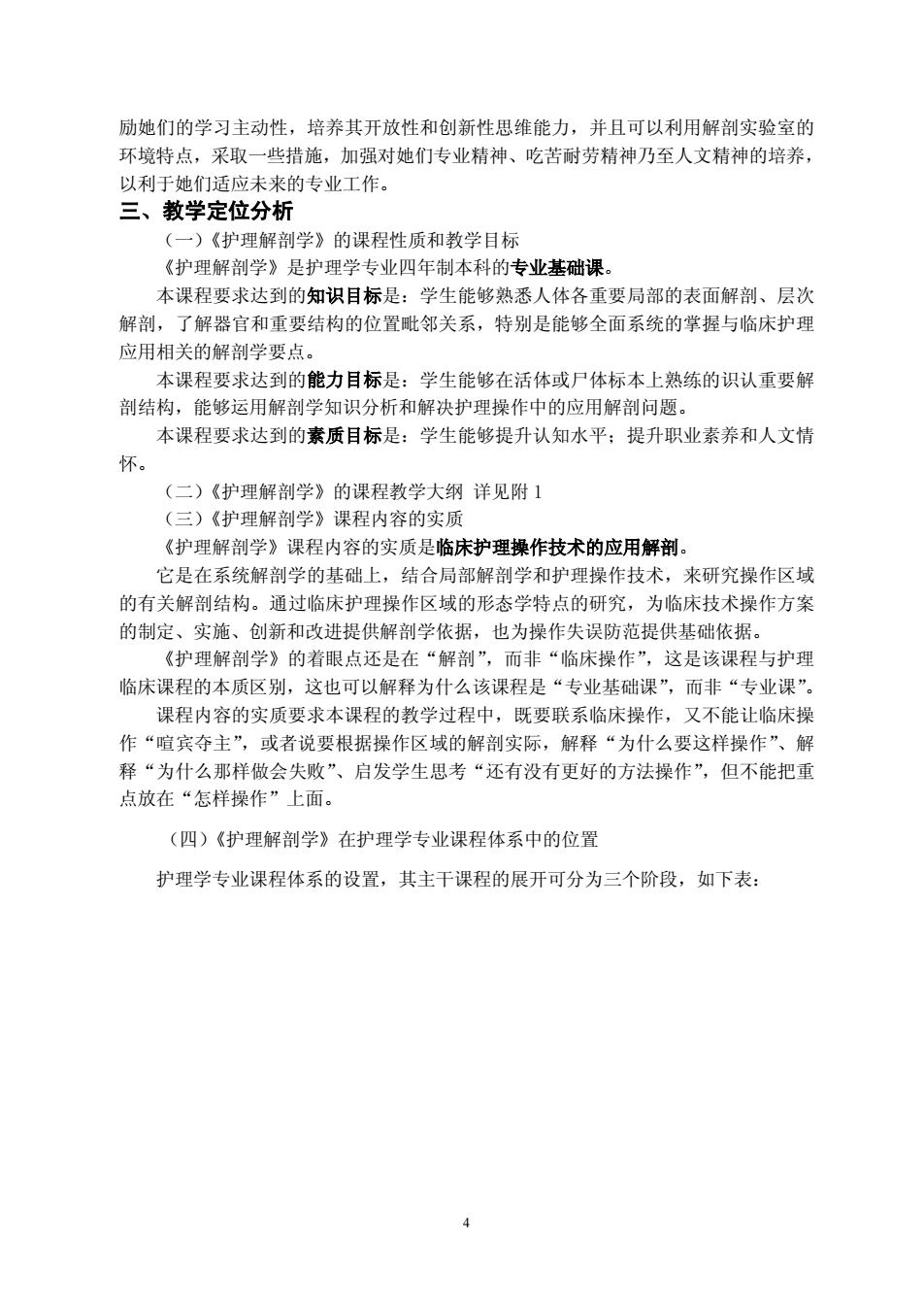

励她们的学习主动性,培养其开放性和创新性思维能力,并且可以利用解剖实验室的 环境特点,采取一些措施,加强对她们专业精神、吃苦耐劳精神乃至人文精神的培养, 以利于她们适应未来的专业工作。 三、教学定位分析 (一)《护理解剖学》的课程性质和教学目标 《护理解剖学》是护理学专业四年制本科的专业基础课。 本课程要求达到的知识目标是:学生能够熟悉人体各重要局部的表面解剖、层次 解制,了解器官和重要结构的位置毗邻关系,特别是能够全面系统的草据与临床护理 应用相关的解剖学要点。 本课程要求达到的能力目标是:学生能说在活体或尸体标本上熟练的识认重要解 剖结构,能够运用解剖学知识分析和解决护理操作中的应用解剖问题。 本课程要求达到的素质目标是:学生能够提升认知水平:提升职业素养和人文情 怀。 (二)《护理解剖学》的课程教学大纲详见附1 (三)《护理解剖学》课程内容的实质 《护理解剖学》课程内容的实质是临床护理操作技术的应用解剖。 它是在系统解腳学的基础上,结合局部解剖学和护理操作技术,来研究操作区域 的有关解剖结构。通过临床护理操作区域的形态学特点的研究,为临床技术操作方案 的制定、实施、创新和改进提供解剖学依据,也为操作失误防范提供基础依据。 《护理解剖学》的着眼点还是在“解剖”,而非“临床操作”,这是该课程与护理 临床课程的本质区别,这也可以解释为什么该课程是“专业基础课”,而非“专业课”。 课程内容的实质要求本课程的教学过程中,既要联系临床操作,又不能让临床操 作“喧宾夺主”,或者说要根据操作区域的解剖实际,解释“为什么要这样操作”、解 释“为什么那样做会失败”、启发学生思考“还有没有更好的方法操作”,但不能把重 点放在“怎样操作”上面。 (四)《护理解剖学》在护理学专业课程体系中的位置 护理学专业课程体系的设置,其主干课程的展开可分为三个阶段,如下表:

4 励她们的学习主动性,培养其开放性和创新性思维能力,并且可以利用解剖实验室的 环境特点,采取一些措施,加强对她们专业精神、吃苦耐劳精神乃至人文精神的培养, 以利于她们适应未来的专业工作。 三、教学定位分析 (一)《护理解剖学》的课程性质和教学目标 《护理解剖学》是护理学专业四年制本科的专业基础课。 本课程要求达到的知识目标是:学生能够熟悉人体各重要局部的表面解剖、层次 解剖,了解器官和重要结构的位置毗邻关系,特别是能够全面系统的掌握与临床护理 应用相关的解剖学要点。 本课程要求达到的能力目标是:学生能够在活体或尸体标本上熟练的识认重要解 剖结构,能够运用解剖学知识分析和解决护理操作中的应用解剖问题。 本课程要求达到的素质目标是:学生能够提升认知水平;提升职业素养和人文情 怀。 (二)《护理解剖学》的课程教学大纲 详见附 1 (三)《护理解剖学》课程内容的实质 《护理解剖学》课程内容的实质是临床护理操作技术的应用解剖。 它是在系统解剖学的基础上,结合局部解剖学和护理操作技术,来研究操作区域 的有关解剖结构。通过临床护理操作区域的形态学特点的研究,为临床技术操作方案 的制定、实施、创新和改进提供解剖学依据,也为操作失误防范提供基础依据。 《护理解剖学》的着眼点还是在“解剖”,而非“临床操作”,这是该课程与护理 临床课程的本质区别,这也可以解释为什么该课程是“专业基础课”,而非“专业课”。 课程内容的实质要求本课程的教学过程中,既要联系临床操作,又不能让临床操 作“喧宾夺主”,或者说要根据操作区域的解剖实际,解释“为什么要这样操作”、解 释“为什么那样做会失败”、启发学生思考“还有没有更好的方法操作”,但不能把重 点放在“怎样操作”上面。 (四)《护理解剖学》在护理学专业课程体系中的位置 护理学专业课程体系的设置,其主干课程的展开可分为三个阶段,如下表:

基础护理学、内 H科护理学、外科 “变异常为正常”阶段: 临床阶段 护理学、妇产科 掌握各种各类疾病的特 点特征、治疗常识,特另 护理学、儿科扩 理学等 是临床护理知识和技能 “异常”阶段:展示异常 病理学、健 (病理)情况下人体形态 过渡阶段 康评估、药 护理 结构、生理机能及代谢水 理学等 解剖学 平的改变 人体解剖学、组 “正常”阶段:展示正常 织环胎学、牛理 基础阶段日 人体形态结构、生理机能 学、生物化学等 及代谢特点 护理解剖学是古老的解剖学与现代的护理学交叉结合的产物,或者说是基础学科 与临床学科相结合的交叉学科,它用医学基础学科的观点、资料、数据去解释、支持 指导和规范临床操作,既是解剖学的一个学科分支,又是护理科学体系中的一颗新星。 《护理解剖学》课程以上述第一阶段的人体解剖学等为基础,为第三阶段临床课 程中的护理操作提供依据、规范和指导,将三个阶段中的第一、三阶段联系起来,并 成为基础与临床之间的桥梁,从而融入整个课程体系,并成为整个课程体系的重要支 撑。 因而,《护理解剖学》课程既自成体系,又完全融入护理学专业课程的整个体系之 中,并在此体系中占据着重要的地位。 (五)《护理解剖学》与前后续课程的关系 本课程的实施是护理学本科教育课程体系改革的产物。 我国自有护理专业教育的几十年间,一直沿用单一的《系统解剖学》教学模式, 这此内容虽可为护士打下必要的基础知识,但在深度和广度上都未能充分反映护理专 业的特点,难以满足护理专业的要求,在一定程度上影响了护理专业的发展。基于上 述原因,我国从九十年代初,针对护理专业的特点,对解剖学课程建设进行了深入的 研究,通过4次全国护理解剖学研讨会和30余所医学院校的教学实践,逐步形成和完 善了护理应用解剖学学科体系,即将人体解剖学分为《系统解剖学》(在我校仍沿用“人 体解剖学”的名称)和《护理解剖学》两门课程,取得了良好的教学效果。 其原则是:《系统解剖学》为人体解剖学的基础,根据专业需求,适觉减少运动系 统、神经系统及组织学内容,保证学生掌握基本的、必要的解剖学知识。《护理解剖学》 的特点是涵盖了“局部解剖学”内容和以应用为目的的“护理应用解剖学”内容,对 于增强技术操作的科学性,减少盲目性,提高操作的准确率和安全度,对于护理人员 专业素质的培养和护理质量的提高起到了重要的推动作用。 5

5 护理解剖学是古老的解剖学与现代的护理学交叉结合的产物,或者说是基础学科 与临床学科相结合的交叉学科,它用医学基础学科的观点、资料、数据去解释、支持、 指导和规范临床操作,既是解剖学的一个学科分支,又是护理科学体系中的一颗新星。 《护理解剖学》课程以上述第一阶段的人体解剖学等为基础,为第三阶段临床课 程中的护理操作提供依据、规范和指导,将三个阶段中的第一、三阶段联系起来,并 成为基础与临床之间的桥梁,从而融入整个课程体系,并成为整个课程体系的重要支 撑。 因而,《护理解剖学》课程既自成体系,又完全融入护理学专业课程的整个体系之 中,并在此体系中占据着重要的地位。 (五)《护理解剖学》与前后续课程的关系 本课程的实施是护理学本科教育课程体系改革的产物。 我国自有护理专业教育的几十年间,一直沿用单一的《系统解剖学》教学模式, 这此内容虽可为护士打下必要的基础知识,但在深度和广度上都未能充分反映护理专 业的特点,难以满足护理专业的要求,在一定程度上影响了护理专业的发展。基于上 述原因,我国从九十年代初,针对护理专业的特点,对解剖学课程建设进行了深入的 研究,通过 4 次全国护理解剖学研讨会和 30 余所医学院校的教学实践,逐步形成和完 善了护理应用解剖学学科体系,即将人体解剖学分为《系统解剖学》(在我校仍沿用“人 体解剖学”的名称)和《护理解剖学》两门课程,取得了良好的教学效果。 其原则是:《系统解剖学》为人体解剖学的基础,根据专业需求,适觉减少运动系 统、神经系统及组织学内容,保证学生掌握基本的、必要的解剖学知识。《护理解剖学》 的特点是涵盖了“局部解剖学”内容和以应用为目的的“护理应用解剖学”内容,对 于增强技术操作的科学性,减少盲目性,提高操作的准确率和安全度,对于护理人员 专业素质的培养和护理质量的提高起到了重要的推动作用。 基础阶段 过渡阶段 “变异常为正常”阶段: 掌握各种各类疾病的特 点特征、治疗常识,特别 是临床护理知识和技能 “正常”阶段:展示正常 人体形态结构、生理机能 及代谢特点 “异常”阶段:展示异常 (病理)情况下人体形态 结构、生理机能及代谢水 平的改变 临床阶段 人体解剖学、组 织胚胎学、生理 学、生物化学等 病理学、健 康评估、药 理学等 基础护理学、内 科护理学、外科 护理学、妇产科 护理学、儿科护 理学等 护理 解剖学