(一)行为科学理论的产生 行为科学产生于20世纪20~30年代,在1949年才被正式命名,行为科学的产生是资本主义生产 力发展到一定阶段的必然结果。古典管理理论曾为生产力的发展作出了突出贡献,但随着社会的发 展,却发现古典管理理论不能解决管理实践中的所有问题,主要体现在两个方面: 一是对人的研 究,"经济人"假设并不能完全解释人的行为;二是对环境与效率的关系的研究,这方面基本上是空 白 19世纪20年代经济危机后,资本主义经济进入稳定发展期,企业规模不断扩大,由于大范围采用 泰勒的科学管理理论,利润率也大幅增加,但是工人的生活水平仍然十分贫困,财富日益集中,贫 富分化严重。经过十来年的迅速发展,0年代终于爆发了资本主义历史上最深刻、最持久的大萧 条,大批企业破产,金融混乱,工人失业,社会生产力严重倒退。1932年,加工工业开工率平均仅 为42%,在危机最重时,钢铁工业仅开工15%,汽车为11%。(宋则行,樊亢:《世界经济史》中 册135页)此时,资产阶级以古典管理理论为指导,加倍对工人剥削,由此导致阶级矛盾激化,工人 反抗愈加激烈。为了解决现实问题,资产阶级开始深入研究影响生产效率的原因,于是行为科学理 论出现了 在发现古典管理理论不能完全解决管理实践中的问题后,人们首先发现的就是其对人性的假设存 在问题,因为在管理中按照经济人假设确定的规章制度往往导致了与预期不一致的结果,工人的选 择并不如预期,所以对管理问题的进一步探索就从对人的行为研究开始了,心理学这时候完美的介 入到了管理学中,因为研究人的行为必须有心理学理论做指导。对行为心理的研究成为了当时管理 思想发展的新方向。 值得一提的是在行为科学之前,德国工业心理学家雨果·缪斯特伯格等学者建立的工业心理学和美 国管理学家亨利丹尼森等学者对科学管理的完善对行为科学理论的提出作出了较大贡献,他们的核 心思想是要求科学的对工人进行管理,他们开始研究如何对员工心理施加,以促使他们提高生产效 率,以及建立信息交流机制等。 行为科学建立过程中最重要的实验就是著名的霍桑实验。霍桑实验是一项以科学管理理论为基础 的实验,持续8年,从1924年到1932年,由于实验在霍桑工厂进行,所以后来被称为霍桑实验。实 验开始是在美国国家科学委员会的资助下进行的,目的是研究决定工人劳动效率的原因,从而为当 时普遍存在的日趋激烈劳资矛盾找到解决办法,这一阶段持续到1927年5月。后一阶段在哈佛大学梅 奥教授的主持下进行的,一直持续到1932年。在科学管理理论基础上进行的霍桑实验取得了许多意 想不到的效果,直接催生了行为科学理论。 霍桑工厂是一家制造电话机的工厂,设备先进,福利优越,娱乐设施完善,医疗和养老金制度健 全。可是工人仍不积极投入劳动,生产效率不理想,于是被选择进行实验,对工作条件和生产效率 的关系进行全面的试验,以找出影响工人劳动效率的真正原因。其中一个主要的实验是照明实验, 即照明强度对生产效率所产生的影响,此项实验进行了两年半。照明实验在两组绕线工人中间进 行,一组是实验组,一组是参照组,将实验组的照明光线不断调整,参照组照明光线不变。实验的 结果却是两组的产量均大幅度增加,增加量几乎相等,两组的生产效率也差不多,说明生产效率与

(一)行为科学理论的产生 行为科学产生于20世纪20~30年代,在1949年才被正式命名,行为科学的产生是资本主义生产 力发展到一定阶段的必然结果。古典管理理论曾为生产力的发展作出了突出贡献,但随着社会的发 展,却发现古典管理理论不能解决管理实践中的所有问题,主要体现在两个方面:一是对人的研 究,"经济人"假设并不能完全解释人的行为;二是对环境与效率的关系的研究,这方面基本上是空 白。 19世纪20年代经济危机后,资本主义经济进入稳定发展期,企业规模不断扩大,由于大范围采用 泰勒的科学管理理论,利润率也大幅增加,但是工人的生活水平仍然十分贫困,财富日益集中,贫 富分化严重。经过十来年的迅速发展,30年代终于爆发了资本主义历史上最深刻、最持久的大萧 条,大批企业破产,金融混乱,工人失业,社会生产力严重倒退。1932年,加工工业开工率平均仅 为42%,在危机最重时,钢铁工业仅开工15%,汽车为11%。(宋则行,樊亢;《世界经济史》中 册135页)此时,资产阶级以古典管理理论为指导,加倍对工人剥削,由此导致阶级矛盾激化,工人 反抗愈加激烈。为了解决现实问题,资产阶级开始深入研究影响生产效率的原因,于是行为科学理 论出现了。 在发现古典管理理论不能完全解决管理实践中的问题后,人们首先发现的就是其对人性的假设存 在问题,因为在管理中按照经济人假设确定的规章制度往往导致了与预期不一致的结果,工人的选 择并不如预期,所以对管理问题的进一步探索就从对人的行为研究开始了,心理学这时候完美的介 入到了管理学中,因为研究人的行为必须有心理学理论做指导。对行为心理的研究成为了当时管理 思想发展的新方向。 值得一提的是在行为科学之前,德国工业心理学家雨果·缪斯特伯格等学者建立的工业心理学和美 国管理学家亨利·丹尼森等学者对科学管理的完善对行为科学理论的提出作出了较大贡献,他们的核 心思想是要求科学的对工人进行管理,他们开始研究如何对员工心理施加,以促使他们提高生产效 率,以及建立信息交流机制等。 行为科学建立过程中最重要的实验就是著名的霍桑实验。霍桑实验是一项以科学管理理论为基础 的实验,持续8年,从1924年到1932年,由于实验在霍桑工厂进行,所以后来被称为霍桑实验。实 验开始是在美国国家科学委员会的资助下进行的,目的是研究决定工人劳动效率的原因,从而为当 时普遍存在的日趋激烈劳资矛盾找到解决办法,这一阶段持续到1927年5月。后一阶段在哈佛大学梅 奥教授的主持下进行的,一直持续到1932年。在科学管理理论基础上进行的霍桑实验取得了许多意 想不到的效果,直接催生了行为科学理论。 霍桑工厂是一家制造电话机的工厂,设备先进,福利优越,娱乐设施完善,医疗和养老金制度健 全。可是工人仍不积极投入劳动,生产效率不理想,于是被选择进行实验,对工作条件和生产效率 的关系进行全面的试验,以找出影响工人劳动效率的真正原因。其中一个主要的实验是照明实验, 即照明强度对生产效率所产生的影响,此项实验进行了两年半。照明实验在两组绕线工人中间进 行,一组是实验组,一组是参照组,将实验组的照明光线不断调整,参照组照明光线不变。实验的 结果却是两组的产量均大幅度增加,增加量几乎相等,两组的生产效率也差不多,说明生产效率与

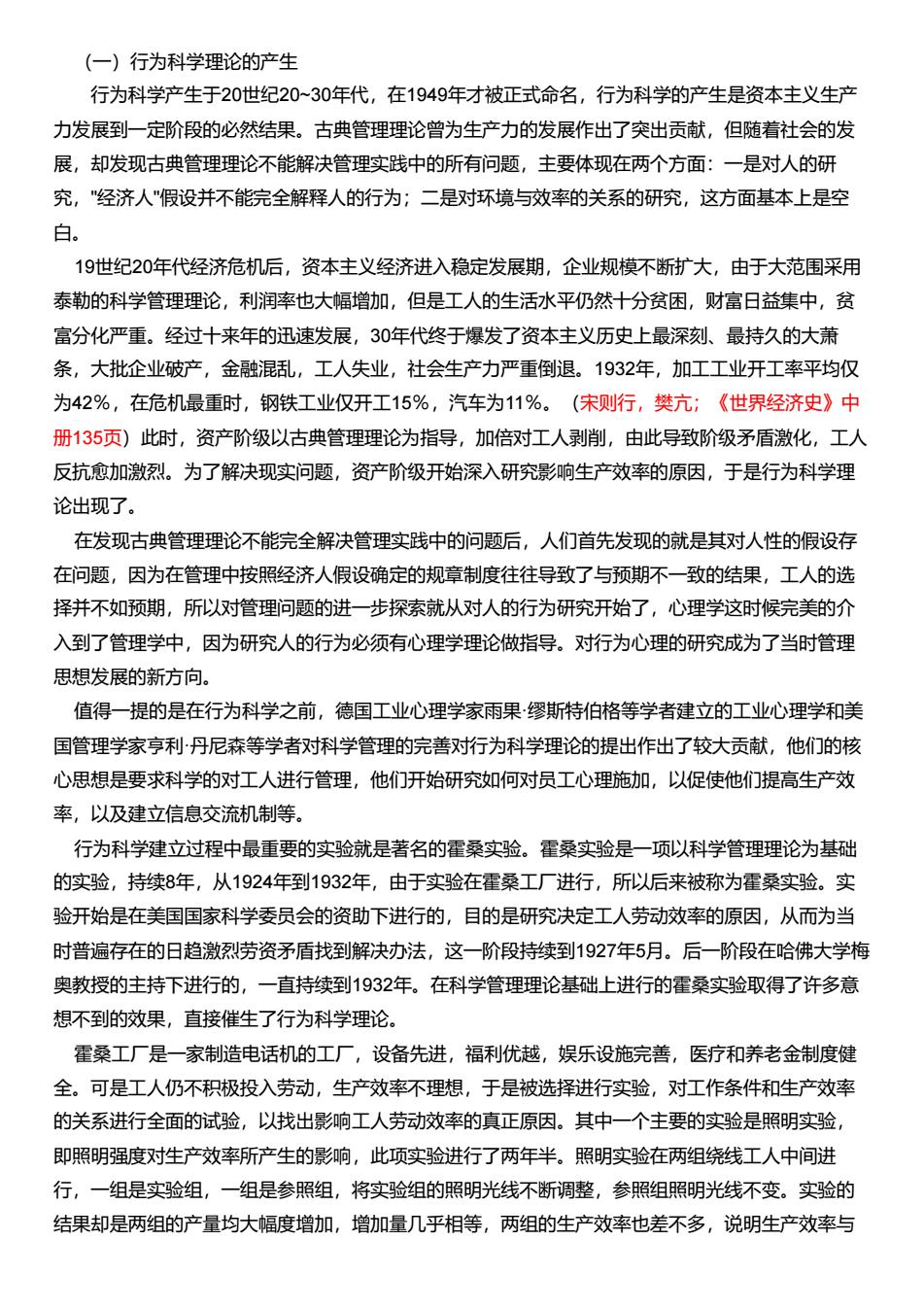

照明强度没有直接关系。当然,当照明强度降到恨小,几乎跟月光差不多是,产量还是发生了变 化,但那是因为照明强度太小,无法正常生产的原因,对实验结论没有影响。那导致生产效率增加 的原因是什么呢?梅奥教授认为关键是"小组精神状态的一种巨大变化”,或者说是实验参与者意识到 自己是实验的一份子而产生的积极生产状态。为了找出更多影响职工积极性的原因,又相继进行了 继电器装配实验 一考察福利水平变化对职工积极性的影响,继电器统绕线组群体实验—考察非正 式组织的影响,开展了大规模的访谈。在实验中发现融洽的人际关系对职工的积极性有非常明显的 影响,受到特别关注的工人能自发的努力工作。同时,还确定了非正式组织的存在,认为非正式组 织通过各种隐性的规则影响工人行为,强调对非正式组织予以关注。霍桑实验在管理想发展中占有 极其重要的地位,是西方管理思想由古典管理理论进入行为科学理论的转折点,提出了许多对后世 影响重大的观点,认为组织中的人际关系的协调是管理工作的重要组成部分,也改变了"经济人假 设"的传统认识,提出"社会人假设”,认识到了非正式组织的作用。霍桑实验的结果由梅奥教授总结 于《工业文明中的人的问题》一书,被称为人际关系学说,也就是行为科学的前身。 随着时间的推移,霍桑实验的影响开始逐步扩大,许多学者开始研究人际关系学说,企业也开始 接受这种观点。1949年正式确定了行为科学的名称,后来更多的管理学家、社会学家和心理学家从 人类行为的特点、过程、原因等方面进行研究,形成了一系列理论,使行为科学学派成为现代西方 管理理论的一个重要流派。行为科学就是利用多学科的知识来研究人类行为的产生、发展、变化的 规律,以预测、控制和引导人的行为,到达充分调动人的积极性的目的(西方管理学说史218页,郭 咸纲)。 (二)行为科学理论的发展 自梅奥提出"社会人假设"后,使人们意识到对人的本性的认识对管理思想的发展至关重要,随着社 会的不断发展,对人性的认识也逐步深化。由于人性的复杂性,由此也衍生出许多不同的流派,从 不同层面和角度来分析人性特点,也形成了行为科学的不同流派,各个流派研究的重点不同,大致 可分为个体行为研究和群体行为研究。 1、个体行为研究 个体行为研究主要侧重于分析人的行为动机,从而找出刺激人的积极性的原因。这一流派产生 了许多重要理论。具有代表性的有马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论、麦格雷戈的X一 Y理论、复杂人假说等。 马斯洛的需求层次理论 亚伯拉罕马斯洛,著名心理学家,在管理学上的主要贡献是提出了人的基本需求等级论,即需求 层次理论。他把人的各种需求分为5个等级,并按重要性排序:生理需求、安全需求、感情和归属需 求、地位和受人尊重的需求、自我实现的需求。 自我实现的需求 地位和受人尊重「 感情和归属需求‖ v 安全需求 生理需求

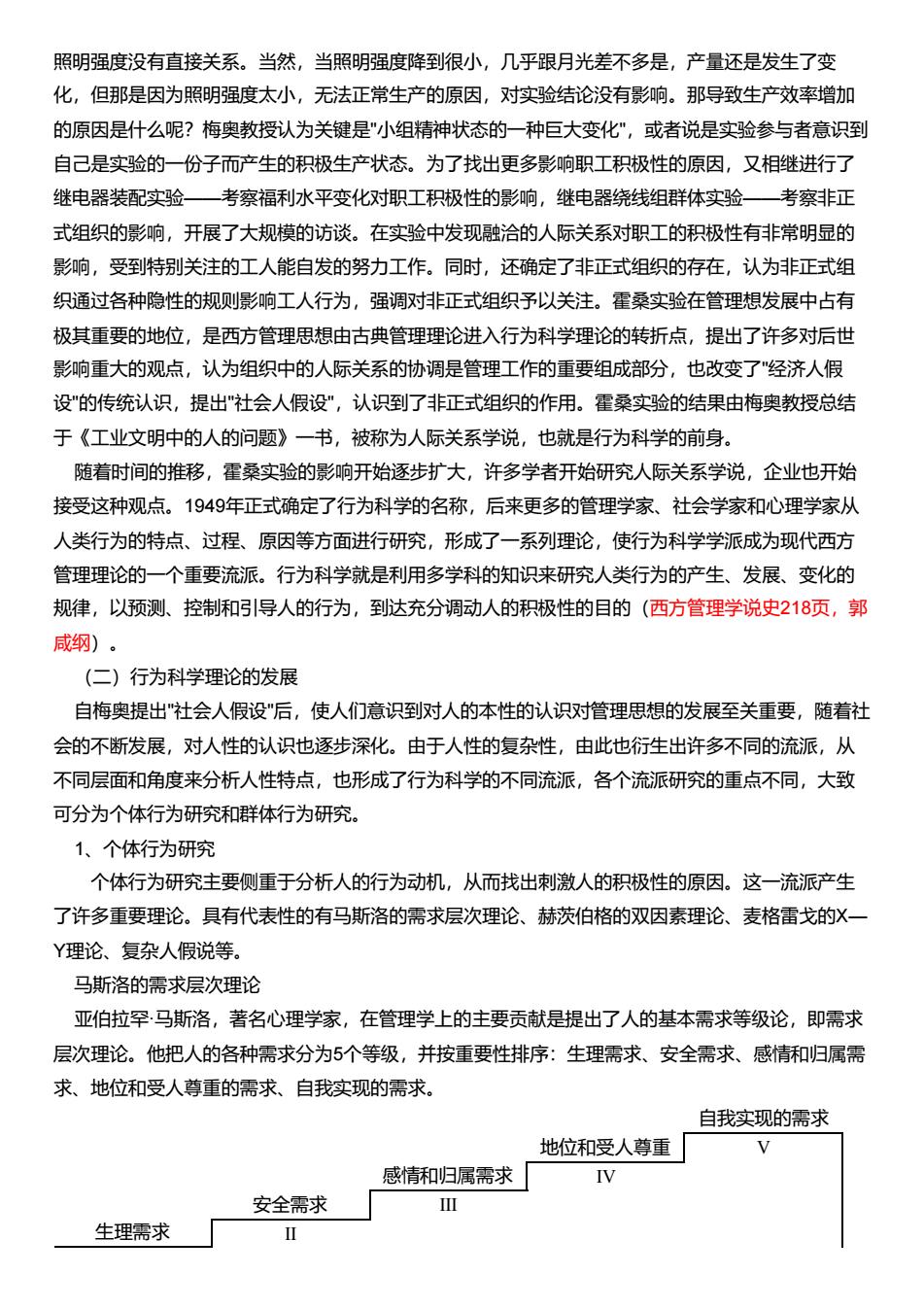

照明强度没有直接关系。当然,当照明强度降到很小,几乎跟月光差不多是,产量还是发生了变 化,但那是因为照明强度太小,无法正常生产的原因,对实验结论没有影响。那导致生产效率增加 的原因是什么呢?梅奥教授认为关键是"小组精神状态的一种巨大变化",或者说是实验参与者意识到 自己是实验的一份子而产生的积极生产状态。为了找出更多影响职工积极性的原因,又相继进行了 继电器装配实验——考察福利水平变化对职工积极性的影响,继电器绕线组群体实验——考察非正 式组织的影响,开展了大规模的访谈。在实验中发现融洽的人际关系对职工的积极性有非常明显的 影响,受到特别关注的工人能自发的努力工作。同时,还确定了非正式组织的存在,认为非正式组 织通过各种隐性的规则影响工人行为,强调对非正式组织予以关注。霍桑实验在管理想发展中占有 极其重要的地位,是西方管理思想由古典管理理论进入行为科学理论的转折点,提出了许多对后世 影响重大的观点,认为组织中的人际关系的协调是管理工作的重要组成部分,也改变了"经济人假 设"的传统认识,提出"社会人假设",认识到了非正式组织的作用。霍桑实验的结果由梅奥教授总结 于《工业文明中的人的问题》一书,被称为人际关系学说,也就是行为科学的前身。 随着时间的推移,霍桑实验的影响开始逐步扩大,许多学者开始研究人际关系学说,企业也开始 接受这种观点。1949年正式确定了行为科学的名称,后来更多的管理学家、社会学家和心理学家从 人类行为的特点、过程、原因等方面进行研究,形成了一系列理论,使行为科学学派成为现代西方 管理理论的一个重要流派。行为科学就是利用多学科的知识来研究人类行为的产生、发展、变化的 规律,以预测、控制和引导人的行为,到达充分调动人的积极性的目的(西方管理学说史218页,郭 咸纲)。 (二)行为科学理论的发展 自梅奥提出"社会人假设"后,使人们意识到对人的本性的认识对管理思想的发展至关重要,随着社 会的不断发展,对人性的认识也逐步深化。由于人性的复杂性,由此也衍生出许多不同的流派,从 不同层面和角度来分析人性特点,也形成了行为科学的不同流派,各个流派研究的重点不同,大致 可分为个体行为研究和群体行为研究。 1、个体行为研究 个体行为研究主要侧重于分析人的行为动机,从而找出刺激人的积极性的原因。这一流派产生 了许多重要理论。具有代表性的有马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论、麦格雷戈的X— Y理论、复杂人假说等。 马斯洛的需求层次理论 亚伯拉罕·马斯洛,著名心理学家,在管理学上的主要贡献是提出了人的基本需求等级论,即需求 层次理论。他把人的各种需求分为5个等级,并按重要性排序:生理需求、安全需求、感情和归属需 求、地位和受人尊重的需求、自我实现的需求。 自我实现的需求 地位和受人尊重 Ⅴ 感情和归属需求 Ⅳ 安全需求 Ⅲ 生理需求 Ⅱ

第一层是生理需求,是人的基本需求,包括生活、健康等基本需求,如衣食住行等。这一层是基 础,生理需求不能满足,后面的需求都不会去考虑。 第二层是安全需求,是有关人身财产安全、避免各类威胁和危险的需求,如保障生命安全、防止 工伤事故、购买各类保险等。 第三层是感情和归属需求,包括家庭、朋友、同事等的和谐关系,互相帮助,成为某个集体的成 员等,这类需求是否被满足对人的精神状态影响较大。 第四层是地位和受人尊重的需求,包括自尊心、自信心、成就、名誉、社会认可等,这类需求比 较复杂,难以被测度,也难以被完全满足。 第五层是自我实现的需求,是人类的最高一级的需求,指一个人发挥最大潜力,实现自己的理 想,实现个人价值。 以上5个层次一般来说层级越低越容易被满足,当然对人的驱动力也越强,越高越不容易被满足 当然这也不绝对,如中国古代就有宁死不受嗟来之食"的说法,第四、五两个层次有时难以区分. 克来顿:奥尔德弗于1973年对马斯洛的5层次理论进行了修正,他认为人的基本需求只有3种,而不 是5种。一是生存需求,指衣食住行、安全等。相当于马斯洛的第一、二层需求。二是关系需求,相 当于马斯洛的第三层需求。三是发展需求,指个人事业、自我价值实现等,相当于马斯洛的第四、 五层需求。并认为人的需求是可以越级的,不一定严格按照由低到高的顺序。 赫茨伯格的双因素理论 赫茨伯格,美国心理学家,他在1966年将企业中影响工人积极性的因素分为两大类,满意因素和 不满意因素。满意因素是使人得到满足的因素,包括成就、能力、赞誉、责任感等,属于激励因素 类型,这类需求得到满足,就能较大程度上提升员工积极性。不满意因素,又叫保健因素,指有这 些因素时虽不能明显提升员工积极性,紧能保持原有的工作热情,但如缺乏这些因素,则员工积极 性会受到较大打击,包括金钱、生活、安全、工作环境等。 麦格雷戈的X一Y理论 道格拉斯麦格雷戈,美国社会心理学家,他把传统管理学对人性的假设称为"X理论”,同时自己提 出"Y理论”。X理论认为:多数人天生懒惰,尽一切可能逃避工作;多数人没有抱负,宁愿被领导 怕负责任,视个人安全高于一切;多数人习惯于保守,缺乏理性,所以对多数人必须采取强迫命 令,软硬兼施的管理措施。Y理论则认为,一般人并不天生厌恶工作,多数人愿意对工作负责,并有 相当程度的想象力和创造才能:控制和惩罚不是使人实现组织目标的唯一办法,还可以通过满足员 工情感需求、尊重的需求和自我实现的需求,使个人和组织目标融合一致,达到提高生产率的目 的。麦格雷戈认为,人的行为表现并非固有的天性决定的,而是企业中的管理实践造成的,所以他 认为需要建立一种新的在对人的特性和人的行为动机更为恰当的认识基础上的新理论。 埃德加·沙因的复杂人假设

Ⅰ 第一层是生理需求,是人的基本需求,包括生活、健康等基本需求,如衣食住行等。这一层是基 础,生理需求不能满足,后面的需求都不会去考虑。 第二层是安全需求,是有关人身财产安全、避免各类威胁和危险的需求,如保障生命安全、防止 工伤事故、购买各类保险等。 第三层是感情和归属需求,包括家庭、朋友、同事等的和谐关系,互相帮助,成为某个集体的成 员等,这类需求是否被满足对人的精神状态影响较大。 第四层是地位和受人尊重的需求,包括自尊心、自信心、成就、名誉、社会认可等,这类需求比 较复杂,难以被测度,也难以被完全满足。 第五层是自我实现的需求,是人类的最高一级的需求,指一个人发挥最大潜力,实现自己的理 想,实现个人价值。 以上5个层次一般来说层级越低越容易被满足,当然对人的驱动力也越强,越高越不容易被满足。 当然这也不绝对,如中国古代就有"宁死不受嗟来之食"的说法,第四、五两个层次有时难以区分。 克来顿·奥尔德弗于1973年对马斯洛的5层次理论进行了修正,他认为人的基本需求只有3种,而不 是5种。一是生存需求,指衣食住行、安全等。相当于马斯洛的第一、二层需求。二是关系需求,相 当于马斯洛的第三层需求。三是发展需求,指个人事业、自我价值实现等,相当于马斯洛的第四、 五层需求。并认为人的需求是可以越级的,不一定严格按照由低到高的顺序。 赫茨伯格的双因素理论 赫茨伯格,美国心理学家,他在1966年将企业中影响工人积极性的因素分为两大类,满意因素和 不满意因素。满意因素是使人得到满足的因素,包括成就、能力、赞誉、责任感等,属于激励因素 类型,这类需求得到满足,就能较大程度上提升员工积极性。不满意因素,又叫保健因素,指有这 些因素时虽不能明显提升员工积极性,紧能保持原有的工作热情,但如缺乏这些因素,则员工积极 性会受到较大打击,包括金钱、生活、安全、工作环境等。 麦格雷戈的X—Y理论 道格拉斯·麦格雷戈,美国社会心理学家,他把传统管理学对人性的假设称为"X理论",同时自己提 出"Y理论"。X理论认为:多数人天生懒惰,尽一切可能逃避工作;多数人没有抱负,宁愿被领导、 怕负责任,视个人安全高于一切;多数人习惯于保守,缺乏理性,所以对多数人必须采取强迫命 令,软硬兼施的管理措施。Y理论则认为,一般人并不天生厌恶工作,多数人愿意对工作负责,并有 相当程度的想象力和创造才能;控制和惩罚不是使人实现组织目标的唯一办法,还可以通过满足员 工情感需求、尊重的需求和自我实现的需求,使个人和组织目标融合一致,达到提高生产率的目 的。麦格雷戈认为,人的行为表现并非固有的天性决定的,而是企业中的管理实践造成的,所以他 认为需要建立一种新的在对人的特性和人的行为动机更为恰当的认识基础上的新理论。 埃德加·沙因的复杂人假设

埃德加沙因,美国行为科学家,于1965年在其《组织心理学》中提出了4种人性假设,即理性 经济人假设、社会人的假说、自我实现人的假说、复杂人的假说。沙因基本上将人性的各种情况进 行了一个非常好的归纳,给管理者提供了一个较好的坐标,这也是对管理思想的一个较重要的发 展。事实上,没有一种方式是适合于任何时代、任何人的万能管理方式,因此在复杂人的假设的基 础上产生了权变理论。 除了以上理论外,还有许多学者从其他角度研究了如何激发员工的工作积极性,例如,期望理论 和综合激励模型等,期望理论由美国心理学家弗鲁姆在1964年《工作与激励》一书中提出,即人们 在工作中愿意付出的积极性是效价(目标价值)和期望值(期望概率)的乘积。综合激励模型由波 特和劳勒提出,认为个人对激励的判断是根据过去的经验形成的,对激励过程作出了较好的说明。 2、群体行为研究 霍桑实验后,人们开始重视人际关系的研究,于是对群体行为特点开始给予更多关注,重点在 于探讨群体中人际关系的特点和规律,进而研究如何才能最大程度的发挥群体和群体中每个个体的 作用。比较重要的理论有群体动力学、领导行为研究等 群体动力学 德国心理学家卡特·勒温带领他的学生经过多年实验观察,于1944年提出,他认为人的行为是他 的个性和他所理解的环境的函数:行为=F(个性,环境),F表示函数关系,认为群体(无论是正 式组织还是非正式组织)不是静止的,其成员间不断相互作用,不断变化,群体组织的活动受三要 素一活动、相互影响、情绪共同制约,并处于一种相对均衡状态,群体中存在群体规范,群体领 导,存在从众现象。他认为群体规模要根据不同的情况来确定,例如群体的主要任务是进行高质量 的决策时,最恰当的规模是7~12人,要有一个正式的领导等。 领导行为研究 在西方管理学中,对领导行为的研究是此较深入的,成果也比较丰富。因为,随着企业规模的不 断扩大,市场竞争的日趋激烈,企业高层管理者面对的压力越来越大,对如何做一名优秀的领导者 非常关心,许多基层员工也希望得到有关领导科学方面的研究,以提高自己的领导能力,获得更大 的发展空间。在诸多原因的驱使下,许多学者投身于领导行为研究。 直到20世纪40年代,领导行为研究重点在于领导者的素质、品质和个性特征等。美国行为科学 家亨利,于1949年在调查的基础上归纳出领导者应具备的12中品质:(1)成就需求强烈,把工作成就 看成是最大的乐趣,愿意完成艰巨的任务。(2)工作积极努力,希望承担富有挑战性的工作。(3)用积 极的态度对特上级,认为上级能帮助自己提高,与上级保持良好的关系。(4组织能力强,能从咨询 中发现事物发展的方向。(5)决新断力强,能在较短的时间内作出判断。(6)自信心强,对自己的目标坚 定不移,不受外界干扰。(口)思维敏捷,富于进取。(8)竭力避免失败,不断接受新任务,树拉新的奋 斗目标。(9)讲求实际,重视现实。不能只对上级亲近,而对下级疏远。对父母没有感情上的牵 挂,一般不同父母在一起。忠于组织,尽忠职守。后来,还有一些其他学者对此方面做了许多补 充,例如美国行为学家鲍莫尔提出的领导者具备额8个条件等

埃德加·沙因,美国行为科学家,于1965年在其《组织心理学》中提出了4种人性假设,即理性— 经济人假设、社会人的假说、自我实现人的假说、复杂人的假说。沙因基本上将人性的各种情况进 行了一个非常好的归纳,给管理者提供了一个较好的坐标,这也是对管理思想的一个较重要的发 展。事实上,没有一种方式是适合于任何时代、任何人的万能管理方式,因此在复杂人的假设的基 础上产生了权变理论。 除了以上理论外,还有许多学者从其他角度研究了如何激发员工的工作积极性,例如,期望理论 和综合激励模型等,期望理论由美国心理学家弗鲁姆在1964年《工作与激励》一书中提出,即人们 在工作中愿意付出的积极性是效价(目标价值)和期望值(期望概率)的乘积。综合激励模型由波 特和劳勒提出,认为个人对激励的判断是根据过去的经验形成的,对激励过程作出了较好的说明。 2、群体行为研究 霍桑实验后,人们开始重视人际关系的研究,于是对群体行为特点开始给予更多关注,重点在 于探讨群体中人际关系的特点和规律,进而研究如何才能最大程度的发挥群体和群体中每个个体的 作用。比较重要的理论有群体动力学、领导行为研究等。 群体动力学 德国心理学家卡特·勒温带领他的学生经过多年实验观察,于1944年提出,他认为人的行为是他 的个性和他所理解的环境的函数:行为=F(个性,环境),F表示函数关系,认为群体(无论是正 式组织还是非正式组织)不是静止的,其成员间不断相互作用,不断变化,群体组织的活动受三要 素——活动、相互影响、情绪共同制约,并处于一种相对均衡状态,群体中存在群体规范,群体领 导,存在从众现象。他认为群体规模要根据不同的情况来确定,例如群体的主要任务是进行高质量 的决策时,最恰当的规模是7~12人,要有一个正式的领导等。 领导行为研究 在西方管理学中,对领导行为的研究是比较深入的,成果也比较丰富。因为,随着企业规模的不 断扩大,市场竞争的日趋激烈,企业高层管理者面对的压力越来越大,对如何做一名优秀的领导者 非常关心,许多基层员工也希望得到有关领导科学方面的研究,以提高自己的领导能力,获得更大 的发展空间。在诸多原因的驱使下,许多学者投身于领导行为研究。 直到20世纪40年代,领导行为研究重点在于领导者的素质、品质和个性特征等。美国行为科学 家亨利,于1949年在调查的基础上归纳出领导者应具备的12中品质:⑴成就需求强烈,把工作成就 看成是最大的乐趣,愿意完成艰巨的任务。⑵工作积极努力,希望承担富有挑战性的工作。⑶用积 极的态度对待上级,认为上级能帮助自己提高,与上级保持良好的关系。⑷组织能力强,能从咨询 中发现事物发展的方向。⑸决断力强,能在较短的时间内作出判断。⑹自信心强,对自己的目标坚 定不移,不受外界干扰。⑺思维敏捷,富于进取。⑻竭力避免失败,不断接受新任务,树立新的奋 斗目标。⑼讲求实际,重视现实。⑽不能只对上级亲近,而对下级疏远。⑾对父母没有感情上的牵 挂,一般不同父母在一起。⑿忠于组织,尽忠职守。后来,还有一些其他学者对此方面做了许多补 充,例如美国行为学家鲍莫尔提出的领导者具备额8个条件等

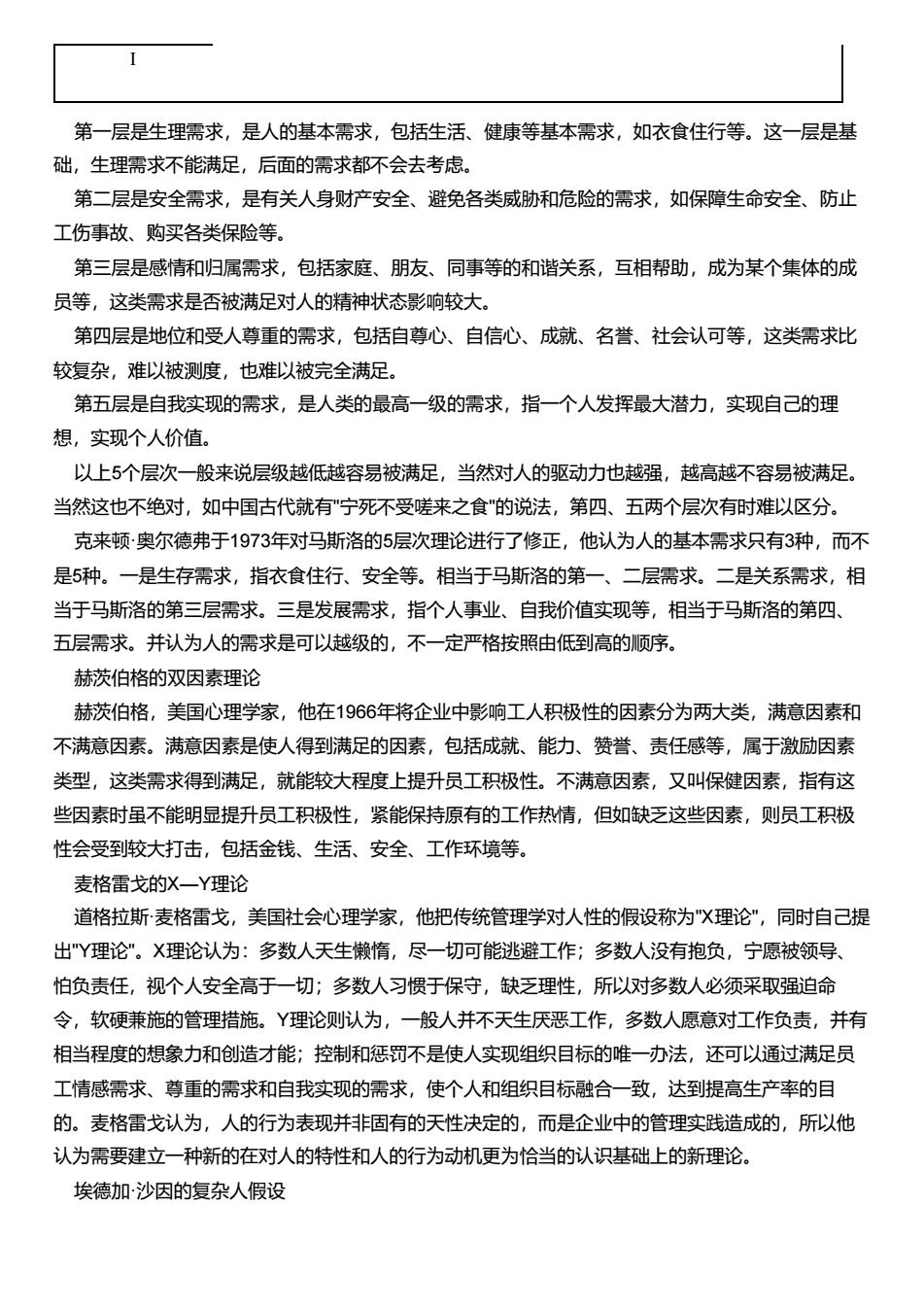

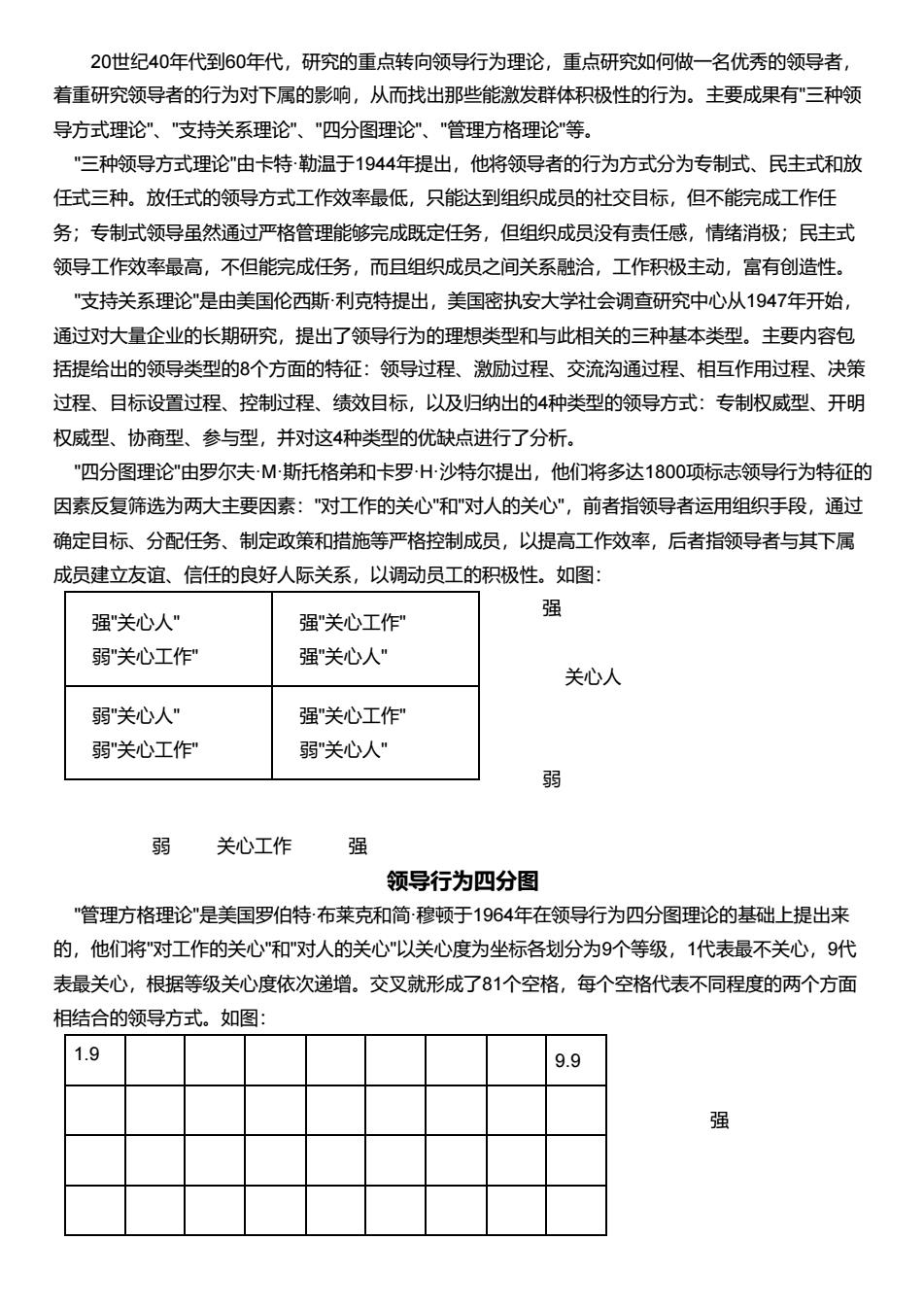

20世纪40年代到60年代,研究的重点转向领导行为理论,重点研究如何做一名优诱的领导者, 着重研究领导者的行为对下属的影响,从而找出那些能激发群体积极性的行为。主要成果有"三种领 导方式理论”、"支持关系理论”、"四分图理论、"管理方格理论等。 "三种领导方式理论"由卡特勒温于1944年提出,他将领导者的行为方式分为专制式、民主式和放 任式三种。放任式的领导方式工作效率最低,只能达到组织成员的社交目标,但不能完成工作任 务;专制式领导虽然通过严格管理能够完成既定任务,但组织成员没有责任感,情绪消极;民主式 领导工作效率最高,不但能完成任务,而且组织成员之间关系融洽,工作积极主动,富有创造性。 "支持关系理论"是由美国伦西斯利克特提出,美国密执安大学社会调查研究中心从1947年开始, 通过对大量企业的长期研究,提出了领导行为的理想类型和与此相关的三种基本类型。主要内容包 括提给出的领导类型的8个方面的特征:领导过程、激励过程、交流沟通过程、相互作用过程、决策 过程、目标设置过程、控制过程、绩效目标,以及归纳出的4种类型的领导方式:专制权威型、开明 权威型、协商型、参与型,并对这4种类型的优缺点进行了分析。 "四分图理论由罗尔夫M斯托格弟和卡罗·H沙特尔提出,他们将多达1800项标志领导行为特征的 因素反复筛选为两大主要因素:"对工作的关心"和对人的关心”,前者指领导者运用组织手段,通过 确定目标、分配任务、制定政策和措施等严格控制成员,以提高工作效率,后者指领导者与其下属 成员建立友谊、信任的良好人际关系,以调动员工的积极性。如图: 强"关心人" 强"关心工作 强 弱"关心工作 强"关心人" 关心人 弱"关心人“ 强"关心工作 弱"关心工作 弱"关心人 弱 弱 关心工作 密 领导行为四分图 "管理方格理论"是美国罗伯特·布莱克和简穆顿于1964年在领导行为四分图理论的基础上提出来 的,他们将对工作的关心和"对人的关心以关心度为坐标各划分为9个等级,1代表最不关心,9代 表最关心,根据等级关心度依次递增。交叉就形成了81个空格,每个空格代表不同程度的两个方面 相结合的领导方式。如图: 1.9 9.9 强

强"关心人" 弱"关心工作" 强"关心工作" 强"关心人" 弱"关心人" 弱"关心工作" 强"关心工作" 弱"关心人" 1.9 9.9 20世纪40年代到60年代,研究的重点转向领导行为理论,重点研究如何做一名优秀的领导者, 着重研究领导者的行为对下属的影响,从而找出那些能激发群体积极性的行为。主要成果有"三种领 导方式理论"、"支持关系理论"、"四分图理论"、"管理方格理论"等。 "三种领导方式理论"由卡特·勒温于1944年提出,他将领导者的行为方式分为专制式、民主式和放 任式三种。放任式的领导方式工作效率最低,只能达到组织成员的社交目标,但不能完成工作任 务;专制式领导虽然通过严格管理能够完成既定任务,但组织成员没有责任感,情绪消极;民主式 领导工作效率最高,不但能完成任务,而且组织成员之间关系融洽,工作积极主动,富有创造性。 "支持关系理论"是由美国伦西斯·利克特提出,美国密执安大学社会调查研究中心从1947年开始, 通过对大量企业的长期研究,提出了领导行为的理想类型和与此相关的三种基本类型。主要内容包 括提给出的领导类型的8个方面的特征:领导过程、激励过程、交流沟通过程、相互作用过程、决策 过程、目标设置过程、控制过程、绩效目标,以及归纳出的4种类型的领导方式:专制权威型、开明 权威型、协商型、参与型,并对这4种类型的优缺点进行了分析。 "四分图理论"由罗尔夫·M·斯托格弟和卡罗·H·沙特尔提出,他们将多达1800项标志领导行为特征的 因素反复筛选为两大主要因素:"对工作的关心"和"对人的关心",前者指领导者运用组织手段,通过 确定目标、分配任务、制定政策和措施等严格控制成员,以提高工作效率,后者指领导者与其下属 成员建立友谊、信任的良好人际关系,以调动员工的积极性。如图: 强 关心人 弱 弱 关心工作 强 领导行为四分图 "管理方格理论"是美国罗伯特·布莱克和简·穆顿于1964年在领导行为四分图理论的基础上提出来 的,他们将"对工作的关心"和"对人的关心"以关心度为坐标各划分为9个等级,1代表最不关心,9代 表最关心,根据等级关心度依次递增。交叉就形成了81个空格,每个空格代表不同程度的两个方面 相结合的领导方式。如图: 强