综合检测(B卷) (时间:90分钟满分:100分) 一、选择题(本题共20小题,每小题2.5分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1.某田鼠种群数量在数年内的变化情况如右图所示(R=出生率/死亡率),在不考虑迁入和迁出的情况下,下列说法 正确的是() OAB C Di A该田鼠种群增长曲线呈“S”形,C点时种群密度最小 B.田鼠种群数量在AD段经历了先上升后下降,其中CD段种群数量一直在下降 C.若该种群在年初时的个体数为100.年末时为120.则该种群在该年的出生率为20% D.若不考虑其他因素,A、B两点对应的年龄结构分别为增长型和衰退型 答案B 解析由题图可知,该田鼠种群数量先增多后减少,因此该田鼠种群增长曲线不是“S”形,D点时种群密度最小,A项 错误。田鼠种群数量在AD段先上升后下降,其中CD段的R<1种群数量一直在下降,B项正确。若该种群在年 初时的个体数为100,年末时为120,由于不知道该年出生的个体数,因此无法计算该种群在该年的出生率(出生 数/总数),C项错误。若不考虑其他因素,在A、B两,点时R>1,对应的年龄结构均为增长型,D项错误。 2.下列有关种群数量调查研究方法的叙述,正确的是() A.调查土壤小动物类群丰富度时,可用样方法进行调查 B.调查土壤小动物类群丰富度时.诱虫器利用了小动物趋光的特性 C.探究酵母菌种群数量的变化时,将培养液滴入计数室后直接用显微镜计数 D探究酵母菌种群数量的变化时,先盖上盖玻片,再滴培养液于盖玻片边缘让其自行渗入 答案D 解析调查土壤小动物类群丰富度时,由于许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法 进行调查,常用取样器取样的方法进行采集、调查,A项错误。调查土壤小动物类群丰富度时,诱虫器利用了土 壤小动物具有趋暗、避高温、趋湿的习性,B项错误。探究酵母菌种群数量的变化时,血球计数板加样后,需静 置片刻再使用显微镜计数,让细胞沉降到计数室底部的小方格内,避免细胞分布在培养液的不同深度,导致计数 时被遗漏,C项错误。探究酵母菌种群数量变化时,先盖上盖玻片,再滴培养液于盖玻片边缘让其自行渗入,D项 正确。 3科研小组对山毛榉(甲)和槭树(乙)两个种群的数量进行了多年跟踪调查,并研究其随时间的变化趋势,结果如 下图所示(图中N表示第1年的种群数量,N+1表示第什1年的种群数量)。下列分析正确的是( 种群甲 种群乙 12 13 时间 A.乙种群在2时数量最少 B.甲种群在0一3段的年龄结构为增长型 C.乙种群在0一1段的种群数量呈“J”形增长 D.甲种群在3后数量相对稳定可能是生存条件得到了改善 答案C 懈析N+N,比值小于1时,种群数量减少,乙种群在3时数量最少,A项错误。甲种群在O一3段N+N,比值先 小于1,种群数量减小,后又大于1,种群数量增加,故甲种群在0一3段的年龄结构先是衰退型,后是增长型,B项错

综合检测(B 卷) (时间:90 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本题共 20 小题,每小题 2.5 分,共 50 分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1.某田鼠种群数量在数年内的变化情况如右图所示(R=出生率/死亡率),在不考虑迁入和迁出的情况下,下列说法 正确的是( ) A.该田鼠种群增长曲线呈“S”形,C 点时种群密度最小 B.田鼠种群数量在 AD 段经历了先上升后下降,其中 CD 段种群数量一直在下降 C.若该种群在年初时的个体数为 100,年末时为 120,则该种群在该年的出生率为 20% D.若不考虑其他因素,A、B 两点对应的年龄结构分别为增长型和衰退型 答案 B 解析由题图可知,该田鼠种群数量先增多后减少,因此该田鼠种群增长曲线不是“S”形,D 点时种群密度最小,A 项 错误。田鼠种群数量在 AD 段先上升后下降,其中 CD 段的 R<1,种群数量一直在下降,B 项正确。若该种群在年 初时的个体数为 100,年末时为 120,由于不知道该年出生的个体数,因此无法计算该种群在该年的出生率(出生 数/总数),C 项错误。若不考虑其他因素,在 A、B 两点时 R>1,对应的年龄结构均为增长型,D 项错误。 2.下列有关种群数量调查研究方法的叙述,正确的是( ) A.调查土壤小动物类群丰富度时,可用样方法进行调查 B.调查土壤小动物类群丰富度时,诱虫器利用了小动物趋光的特性 C.探究酵母菌种群数量的变化时,将培养液滴入计数室后直接用显微镜计数 D.探究酵母菌种群数量的变化时,先盖上盖玻片,再滴培养液于盖玻片边缘让其自行渗入 答案 D 解析调查土壤小动物类群丰富度时,由于许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法 进行调查,常用取样器取样的方法进行采集、调查,A 项错误。调查土壤小动物类群丰富度时,诱虫器利用了土 壤小动物具有趋暗、避高温、趋湿的习性,B 项错误。探究酵母菌种群数量的变化时,血球计数板加样后,需静 置片刻再使用显微镜计数,让细胞沉降到计数室底部的小方格内,避免细胞分布在培养液的不同深度,导致计数 时被遗漏,C 项错误。探究酵母菌种群数量变化时,先盖上盖玻片,再滴培养液于盖玻片边缘让其自行渗入,D 项 正确。 3.科研小组对山毛榉(甲)和槭树(乙)两个种群的数量进行了多年跟踪调查,并研究其随时间的变化趋势,结果如 下图所示(图中 Nt 表示第 t 年的种群数量,Nt+1 表示第 t+1 年的种群数量)。下列分析正确的是( ) A.乙种群在 t2 时数量最少 B.甲种群在 0—t3 段的年龄结构为增长型 C.乙种群在 0—t1 段的种群数量呈“J”形增长 D.甲种群在 t3 后数量相对稳定可能是生存条件得到了改善 答案 C 解析 Nt+1/Nt 比值小于 1 时,种群数量减少,乙种群在 t3 时数量最少,A 项错误。甲种群在 0—t3 段,Nt+1/Nt 比值先 小于 1,种群数量减小,后又大于 1,种群数量增加,故甲种群在 0—t3 段的年龄结构先是衰退型,后是增长型,B 项错

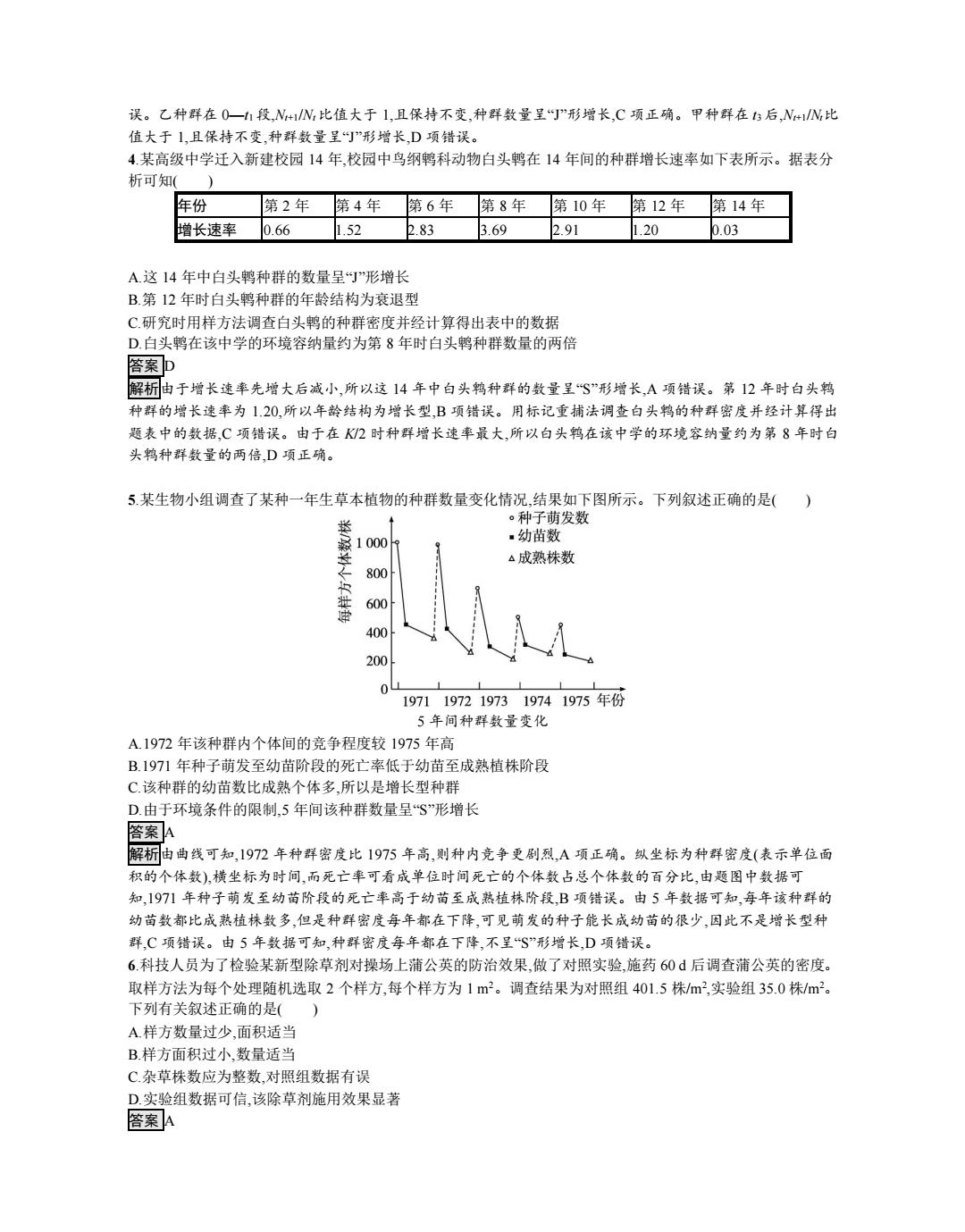

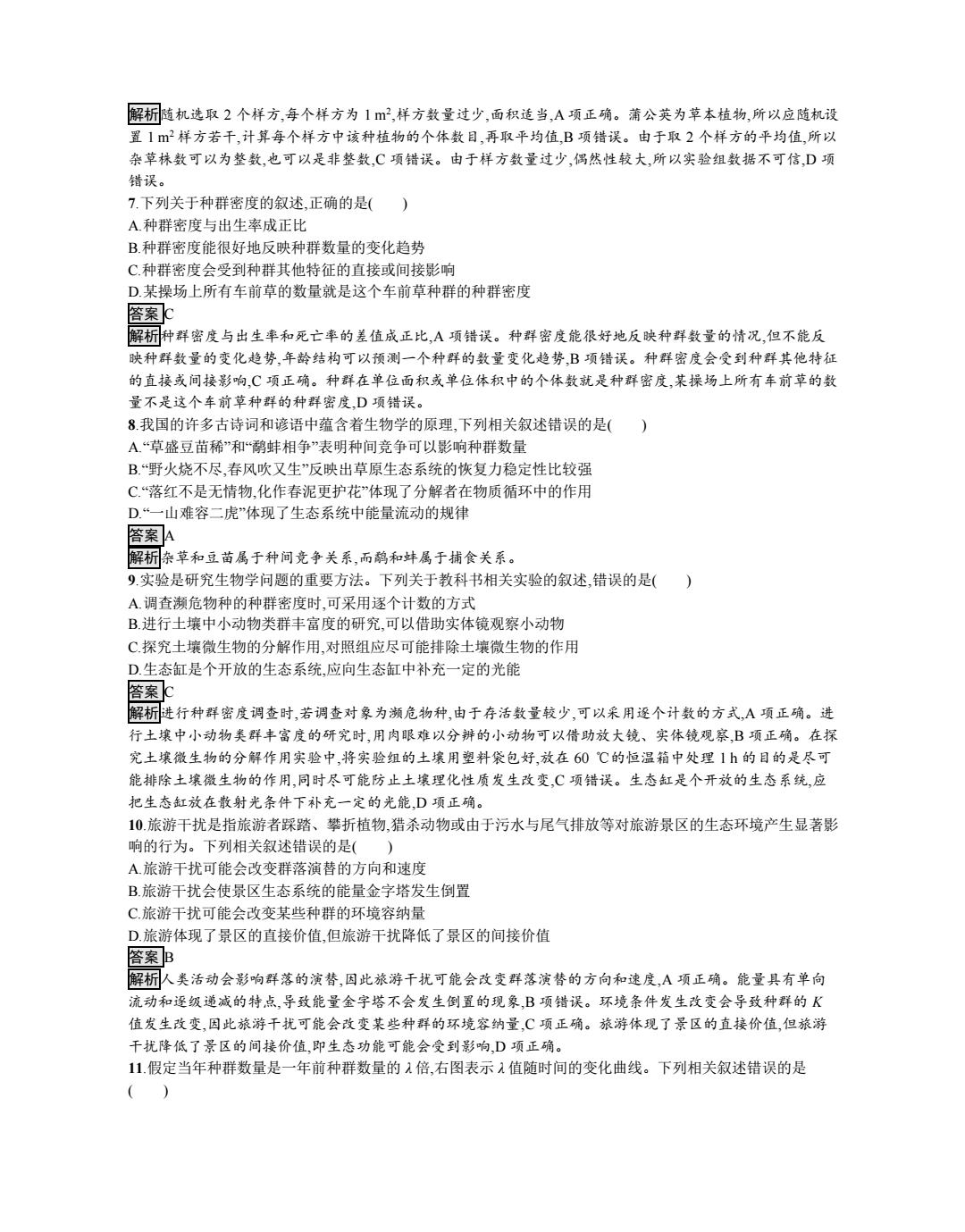

误。乙种群在0一1段,N+1N,比值大于1,且保持不变,种群数量呈“J形增长,C项正确。甲种群在3后,N+N比 值大于1,且保持不变,种群数量呈“J”形增长,D项错误。 4.某高级中学迁入新建校园14年,校园中鸟纲鹎科动物白头鹎在14年间的种群增长速率如下表所示。据表分 析可知( 年份 第2年 第4年 第6年 第8年 第10年 第12年 第14年 增长速率 0.66 1.52 2.83 3.69 2.91 1.20 0.03 A.这14年中白头鹎种群的数量呈“J形增长 B.第12年时白头鹎种群的年龄结构为衰退型 C.研究时用样方法调查白头鹎的种群密度并经计算得出表中的数据 D.白头鹎在该中学的环境容纳量约为第8年时白头鹎种群数量的两倍 答案D 解析由于增长速率先增大后减小,所以这14年中白头鹎种群的数量呈“S”形增长,A项错误。第12年时白头鹎 种群的增长速率为1.20,所以年龄结构为增长型,B项错误。用标记重捕法调查白头鹎的种群密度并经计算得出 题表中的数据,C项错误。由于在2时种群增长速率最大,所以白头鹎在该中学的环境容纳量约为第8年时白 头鹎种群数量的两倍,D项正确。 5.某生物小组调查了某种一年生草本植物的种群数量变化情况,结果如下图所示。下列叙述正确的是( 类 。种子萌发数 1000 ·幼苗数 △成熟株数 800 600 400 200 19711972197319741975年份 5年间种群数量变化 A.1972年该种群内个体间的竞争程度较1975年高 B.1971年种子萌发至幼苗阶段的死亡率低于幼苗至成熟植株阶段 C.该种群的幼苗数比成熟个体多,所以是增长型种群 D.由于环境条件的限制,5年间该种群数量呈“S”形增长 答案A 解析由曲线可知,1972年种群密度比1975年高,则种内竞争更剧烈,A项正确。纵坐标为种群密度(表示单位面 积的个体数),横坐标为时间,而死亡率可看成单位时间死亡的个体数占总个体数的百分比,由题图中数据可 知,1971年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段,B项错误。由5年数据可知,每年该种群的 幼苗数都比成熟植株数多,但是种群密度每年都在下降,可见萌发的种子能长成幼苗的很少,因此不是增长型种 群,C项错误。由5年数据可知,种群密度每年都在下降,不呈“S”形增长,D项错误。 6科技人员为了检验某新型除草剂对操场上蒲公英的防治效果,做了对照实验,施药60d后调查蒲公英的密度。 取样方法为每个处理随机选取2个样方,每个样方为1m2。调查结果为对照组401.5株/m2,实验组35.0株/m2。 下列有关叙述正确的是() A.样方数量过少面积适当 B.样方面积过小,数量适当 C.杂草株数应为整数,对照组数据有误 D.实验组数据可信,该除草剂施用效果显著 答案A

误。乙种群在 0—t1 段,Nt+1/Nt 比值大于 1,且保持不变,种群数量呈“J”形增长,C 项正确。甲种群在 t3 后,Nt+1/Nt比 值大于 1,且保持不变,种群数量呈“J”形增长,D 项错误。 4.某高级中学迁入新建校园 14 年,校园中鸟纲鹎科动物白头鹎在 14 年间的种群增长速率如下表所示。据表分 析可知( ) 年份 第 2 年 第 4 年 第 6 年 第 8 年 第 10 年 第 12 年 第 14 年 增长速率 0.66 1.52 2.83 3.69 2.91 1.20 0.03 A.这 14 年中白头鹎种群的数量呈“J”形增长 B.第 12 年时白头鹎种群的年龄结构为衰退型 C.研究时用样方法调查白头鹎的种群密度并经计算得出表中的数据 D.白头鹎在该中学的环境容纳量约为第 8 年时白头鹎种群数量的两倍 答案 D 解析由于增长速率先增大后减小,所以这 14 年中白头鹎种群的数量呈“S”形增长,A 项错误。第 12 年时白头鹎 种群的增长速率为 1.20,所以年龄结构为增长型,B 项错误。用标记重捕法调查白头鹎的种群密度并经计算得出 题表中的数据,C 项错误。由于在 K/2 时种群增长速率最大,所以白头鹎在该中学的环境容纳量约为第 8 年时白 头鹎种群数量的两倍,D 项正确。 5.某生物小组调查了某种一年生草本植物的种群数量变化情况,结果如下图所示。下列叙述正确的是( ) 5 年间种群数量变化 A.1972 年该种群内个体间的竞争程度较 1975 年高 B.1971 年种子萌发至幼苗阶段的死亡率低于幼苗至成熟植株阶段 C.该种群的幼苗数比成熟个体多,所以是增长型种群 D.由于环境条件的限制,5 年间该种群数量呈“S”形增长 答案 A 解析由曲线可知,1972 年种群密度比 1975 年高,则种内竞争更剧烈,A 项正确。纵坐标为种群密度(表示单位面 积的个体数),横坐标为时间,而死亡率可看成单位时间死亡的个体数占总个体数的百分比,由题图中数据可 知,1971 年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段,B 项错误。由 5 年数据可知,每年该种群的 幼苗数都比成熟植株数多,但是种群密度每年都在下降,可见萌发的种子能长成幼苗的很少,因此不是增长型种 群,C 项错误。由 5 年数据可知,种群密度每年都在下降,不呈“S”形增长,D 项错误。 6.科技人员为了检验某新型除草剂对操场上蒲公英的防治效果,做了对照实验,施药 60 d 后调查蒲公英的密度。 取样方法为每个处理随机选取 2 个样方,每个样方为 1 m2。调查结果为对照组 401.5 株/m2 ,实验组 35.0 株/m2。 下列有关叙述正确的是( ) A.样方数量过少,面积适当 B.样方面积过小,数量适当 C.杂草株数应为整数,对照组数据有误 D.实验组数据可信,该除草剂施用效果显著 答案 A

解析随机选取2个样方,每个样方为1m,样方数量过少,面积适当,A项正确。蒲公英为草本植物,所以应随机设 置12样方若千,计算每个样方中该种植物的个体数目,再取平均值.B项错误。由于取2个样方的平均值.所以 杂草株数可以为整数,也可以是非整数C项错误。由于样方数量过少偶然性较大,所以实验组数据不可信D项 错误。 7.下列关于种群密度的叙述,正确的是( ) A.种群密度与出生率成正比 B.种群密度能很好地反映种群数量的变化趋势 C.种群密度会受到种群其他特征的直接或间接影响 D.某操场上所有车前草的数量就是这个车前草种群的种群密度 答案c 解析种群密度与出生率和死亡率的差值成正比,A项错误。种群密度能很好地反映种群数量的情况,但不能反 映种群数量的变化趋势,年龄结构可以预测一个种群的数量变化趋势,B项错误。种群密度会受到种群其他特征 的直接或间接影响C项正确。种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度,某操场上所有车前草的数 量不是这个车前草种群的种群密度,D项错误。 8.我国的许多古诗词和谚语中蕴含着生物学的原理,下列相关叙述错误的是( A.“草盛豆苗稀”和“鹬蚌相争”表明种间竞争可以影响种群数量 B.“野火烧不尽,春风吹又生”反映出草原生态系统的恢复力稳定性比较强 C.“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了分解者在物质循环中的作用 D.“一山难容二虎”体现了生态系统中能量流动的规律 答案A 解析杂草和豆苗属于种间竞争关系,而鹬和蚌属于捕食关系。 9.实验是研究生物学问题的重要方法。下列关于教科书相关实验的叙述,错误的是( A.调查颜危物种的种群密度时,可采用逐个计数的方式 B.进行土壤中小动物类群丰富度的研究,可以借助实体镜观察小动物 C探究土壤微生物的分解作用,对照组应尽可能排除土壤微生物的作用 D.生态缸是个开放的生态系统,应向生态缸中补充一定的光能 答案c 解析进行种群密度调查时,若调查对象为濒危物种,由于存活数量较少,可以采用逐个计数的方式,A项正确。进 行土壤中小动物类群丰富度的研究时,用肉眼难以分辨的小动物可以借助放大镜、实体镜观察B项正确。在探 究土壤微生物的分解作用实验中,将实验组的土壤用塑料袋包好,放在60℃的恒温箱中处理1h的目的是尽可 能排除土壤微生物的作用,同时尽可能防止土壤理化性质发生改变C项错误。生态缸是个开放的生态系统,应 把生态缸放在散射光条件下补充一定的光能,D项正确。 10.旅游干扰是指旅游者踩踏、攀折植物,猎杀动物或由于污水与尾气排放等对旅游景区的生态环境产生显著影 响的行为。下列相关叙述错误的是() A旅游干扰可能会改变群落演替的方向和速度 B.旅游干扰会使景区生态系统的能量金字塔发生倒置 C旅游干扰可能会改变某些种群的环境容纳量 D.旅游体现了景区的直接价值,但旅游干扰降低了景区的间接价值 答案B 解析人类活动会影响群落的演替,因此旅游干扰可能会改变群落演替的方向和速度,A项正确。能量具有单向 流动和逐级递减的特点,导致能量金字塔不会发生倒置的现象,B项错误。环境条件发生改变会导致种群的K 值发生改变,因此旅游干扰可能会改变某些种群的环境容纳量,C项正确。旅游体现了景区的直接价值,但旅游 千扰降低了景区的间接价值,即生态功能可能会受到影响,D项正确。 11假定当年种群数量是一年前种群数量的入倍,右图表示1值随时间的变化曲线。下列相关叙述错误的是 ()

解析随机选取 2 个样方,每个样方为 1 m2 ,样方数量过少,面积适当,A 项正确。蒲公英为草本植物,所以应随机设 置 1 m2 样方若干,计算每个样方中该种植物的个体数目,再取平均值,B 项错误。由于取 2 个样方的平均值,所以 杂草株数可以为整数,也可以是非整数,C 项错误。由于样方数量过少,偶然性较大,所以实验组数据不可信,D 项 错误。 7.下列关于种群密度的叙述,正确的是( ) A.种群密度与出生率成正比 B.种群密度能很好地反映种群数量的变化趋势 C.种群密度会受到种群其他特征的直接或间接影响 D.某操场上所有车前草的数量就是这个车前草种群的种群密度 答案 C 解析种群密度与出生率和死亡率的差值成正比,A 项错误。种群密度能很好地反映种群数量的情况,但不能反 映种群数量的变化趋势,年龄结构可以预测一个种群的数量变化趋势,B 项错误。种群密度会受到种群其他特征 的直接或间接影响,C 项正确。种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度,某操场上所有车前草的数 量不是这个车前草种群的种群密度,D 项错误。 8.我国的许多古诗词和谚语中蕴含着生物学的原理,下列相关叙述错误的是( ) A.“草盛豆苗稀”和“鹬蚌相争”表明种间竞争可以影响种群数量 B.“野火烧不尽,春风吹又生”反映出草原生态系统的恢复力稳定性比较强 C.“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了分解者在物质循环中的作用 D.“一山难容二虎”体现了生态系统中能量流动的规律 答案 A 解析杂草和豆苗属于种间竞争关系,而鹬和蚌属于捕食关系。 9.实验是研究生物学问题的重要方法。下列关于教科书相关实验的叙述,错误的是( ) A.调查濒危物种的种群密度时,可采用逐个计数的方式 B.进行土壤中小动物类群丰富度的研究,可以借助实体镜观察小动物 C.探究土壤微生物的分解作用,对照组应尽可能排除土壤微生物的作用 D.生态缸是个开放的生态系统,应向生态缸中补充一定的光能 答案 C 解析进行种群密度调查时,若调查对象为濒危物种,由于存活数量较少,可以采用逐个计数的方式,A 项正确。进 行土壤中小动物类群丰富度的研究时,用肉眼难以分辨的小动物可以借助放大镜、实体镜观察,B 项正确。在探 究土壤微生物的分解作用实验中,将实验组的土壤用塑料袋包好,放在 60 ℃的恒温箱中处理 1 h 的目的是尽可 能排除土壤微生物的作用,同时尽可能防止土壤理化性质发生改变,C 项错误。生态缸是个开放的生态系统,应 把生态缸放在散射光条件下补充一定的光能,D 项正确。 10.旅游干扰是指旅游者踩踏、攀折植物,猎杀动物或由于污水与尾气排放等对旅游景区的生态环境产生显著影 响的行为。下列相关叙述错误的是( ) A.旅游干扰可能会改变群落演替的方向和速度 B.旅游干扰会使景区生态系统的能量金字塔发生倒置 C.旅游干扰可能会改变某些种群的环境容纳量 D.旅游体现了景区的直接价值,但旅游干扰降低了景区的间接价值 答案 B 解析人类活动会影响群落的演替,因此旅游干扰可能会改变群落演替的方向和速度,A 项正确。能量具有单向 流动和逐级递减的特点,导致能量金字塔不会发生倒置的现象,B 项错误。环境条件发生改变会导致种群的 K 值发生改变,因此旅游干扰可能会改变某些种群的环境容纳量,C 项正确。旅游体现了景区的直接价值,但旅游 干扰降低了景区的间接价值,即生态功能可能会受到影响,D 项正确。 11.假定当年种群数量是一年前种群数量的 λ 倍,右图表示 λ 值随时间的变化曲线。下列相关叙述错误的是 ( )

OA B CD时间年 A.OA段,种群数量不变,其年龄结构是稳定型 B.AB段,种群数量下降,其年龄结构是衰退型 C.BC段,种群数量增加,种群数量呈“S”形增长 D.CD段,种群数量增加,种群数量呈J”形增长 答案c 解析由题可知,入-当年种群数量/一年前种群数量,OA段,=1,说明种群数量不变,其年龄结构是稳定型,A项正 确。AB段,<1,说明种群数量在不断减少,其年龄结构是衰退型,B项正确。BC段,1值由小于1逐渐增至大于1, 说明种群数量在逐渐减少后又逐渐增加,其增长曲线与“S”形不将,C项错误。CD段>1,且保持稳定,说明种群 数量在不断增加,种群呈J形增长,D项正确。 12.水葫芦、福寿螺等外来物种的入侵以及全球气候变暖,导致某湿地的生物多样性锐减以及生态环境退化,这 引起了环保专家对该湿地的关注。下列有关叙述正确的是() A湿地的破坏不会影响该生态系统中生物多样性的间接价值 B.负反馈调节是湿地生态系统自我调节能力的基础 C.该湿地群落的物种丰富度会长时间保持不变 D.如果该湿地生态系统遭受严重破坏,物种会大量减少,恢复力稳定性降低 答案B 解析生态系统的间接价值是指对生态系统起调节功能的价值,湿地具有蓄洪防旱、调节区域气候、控制土壤侵 蚀等作用,湿地被破坏,会影响生物多样性的间接价值。负反馈调节在生态系统中普遍存在,是生态系统自我调 节能力的基础。群落中物种数量的多少称为物种丰富度,水葫芦、福寿螺等外来物种的入侵,导致该湿地的生物 多样性锐减,物种丰富度下降。恢复力稳定性与生态系统的组分、食物网的复杂程度有关,一般情况下,生态系 统的组分越多,食物网越复杂,恢复力稳定性越低,抵抗力稳定性越高。 13.下图为某草原生态系统部分能量流动示意图,下列相关叙述正确的是( X2 X3 X 植食性动物 肉食性 肉食性 动物① 动物② 太阳 A流入该生态系统的总能量是草固定的太阳能 B.能量流动的过程总是伴随着物质循环,二者同时进行 C.若图中X代表呼吸作用散失的热能.则X4>X3>X2>X1 D.植食性动物和肉食性动物①之间数量的变化呈正反馈调节 答案B 懈析图示为某草原生态系统部分能量流动过程,流入该生态系统的总能量是生产者固定的能量,生产者不仅仅 有草,A项错误。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群 落和非生物环境之间循环往返,二者同时进行,彼此相互依存,不可分割,B项正确。能量是逐级递减的,营养级越 高,同化量越少,呼吸作用消耗的能量(X)越少,C项错误。植食性动物和肉食性动物①之间数量的变化呈负反馈 调节,D项错误。 14.下列叙述违背生态工程中生态学原理的是() A充分考虑环境因子对生物的影响 B.尽可能减少种间竞争所产生的耗损 C.实现生态系统良性循环 D.以单一种群获得经济效益的最大化 答案D

A.OA 段,种群数量不变,其年龄结构是稳定型 B.AB 段,种群数量下降,其年龄结构是衰退型 C.BC 段,种群数量增加,种群数量呈“S”形增长 D.CD 段,种群数量增加,种群数量呈“J”形增长 答案 C 解析由题可知,λ=当年种群数量/一年前种群数量,OA 段,λ=1,说明种群数量不变,其年龄结构是稳定型,A 项正 确。AB 段,λ<1,说明种群数量在不断减少,其年龄结构是衰退型,B 项正确。BC 段,λ值由小于 1 逐渐增至大于 1, 说明种群数量在逐渐减少后又逐渐增加,其增长曲线与“S”形不符,C 项错误。CD 段,λ>1,且保持稳定,说明种群 数量在不断增加,种群呈“J”形增长,D 项正确。 12.水葫芦、福寿螺等外来物种的入侵以及全球气候变暖,导致某湿地的生物多样性锐减以及生态环境退化,这 引起了环保专家对该湿地的关注。下列有关叙述正确的是( ) A.湿地的破坏不会影响该生态系统中生物多样性的间接价值 B.负反馈调节是湿地生态系统自我调节能力的基础 C.该湿地群落的物种丰富度会长时间保持不变 D.如果该湿地生态系统遭受严重破坏,物种会大量减少,恢复力稳定性降低 答案 B 解析生态系统的间接价值是指对生态系统起调节功能的价值,湿地具有蓄洪防旱、调节区域气候、控制土壤侵 蚀等作用,湿地被破坏,会影响生物多样性的间接价值。负反馈调节在生态系统中普遍存在,是生态系统自我调 节能力的基础。群落中物种数量的多少称为物种丰富度,水葫芦、福寿螺等外来物种的入侵,导致该湿地的生物 多样性锐减,物种丰富度下降。恢复力稳定性与生态系统的组分、食物网的复杂程度有关,一般情况下,生态系 统的组分越多,食物网越复杂,恢复力稳定性越低,抵抗力稳定性越高。 13.下图为某草原生态系统部分能量流动示意图,下列相关叙述正确的是( ) A.流入该生态系统的总能量是草固定的太阳能 B.能量流动的过程总是伴随着物质循环,二者同时进行 C.若图中 X 代表呼吸作用散失的热能,则 X4>X3>X2>X1 D.植食性动物和肉食性动物①之间数量的变化呈正反馈调节 答案 B 解析图示为某草原生态系统部分能量流动过程,流入该生态系统的总能量是生产者固定的能量,生产者不仅仅 有草,A 项错误。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群 落和非生物环境之间循环往返,二者同时进行,彼此相互依存,不可分割,B 项正确。能量是逐级递减的,营养级越 高,同化量越少,呼吸作用消耗的能量(X)越少,C 项错误。植食性动物和肉食性动物①之间数量的变化呈负反馈 调节,D 项错误。 14.下列叙述违背生态工程中生态学原理的是( ) A.充分考虑环境因子对生物的影响 B.尽可能减少种间竞争所产生的耗损 C.实现生态系统良性循环 D.以单一种群获得经济效益的最大化 答案 D

解析单一种群的生态系统极不稳定,无法获得经济效益的最大化。 15.右图为生态系统中碳循环的部分示意图,下列说法错误的是( A CO2 (CH2O) A.物质循环伴随着能量流动 B.能完成该循环的生物一定含有叶绿体 或线粒体 C.A、B所示的物质循环具有全球性 D.进行A过程的生物是自养生物 答案B 解析物质循环和能量流动是同时进行的,能量是物质循环的动力,物质是能量流动的载体。能完成A过程的生 物不一定具有叶绿体能完成B过程的生物能进行呼吸作用,但不一定具有线粒体。物质循环具有全球性。能 进行A过程将CO2转化成有机物的生物是自养生物。 16若将某森林局部区域的全部乔木更换为单一乔木一灰桦,在没有继续人为干预的情况下,该区域各种乔木 的相对比例随时间变化的结果如下表。下列说法错误的是 () 更换树种 更换树种后占比/% 物种 前占比/% 0年 50年 100年 150年 200年 灰桦 1 100 2 野生蓝果木 0 36 28 > 红枫 4 0 50 39 24 8 山毛榉 92 0 9 31 58 87 A.该区域发生的演替属于次生演替 B.灰桦的数量优势在竞争中被逐渐取代 C.山毛榉的种群数量将呈“S”形增长 D.更换树种改变了该群落最终演替的方向 答案D 解析该区域发生的演替属于次生演替,A项正确。由表格数据可知,灰桦的数量优势在竞争中被山毛榉逐渐取 代,B项正确。自然界的资源和生存空间有限,故山毛榉的种群数量将呈“S”形增长,C项正确。由表格数据可知, 更换树种未改变该群落最终演替的方向,演替的结果还是森林,D项错误。 17.下图表示某生态系统的食物网。下列有关叙述错误的是 () +鹰 食虫鸟 蛇 食虫昆虫 鼠 植食昆虫 →蛙 植物 A.生态系统中的食物链交错连接成食物网的原因是多种生物在食物链中占有不同营养级 B.该食物网中蛇与鼠、食虫鸟与蛙的关系分别是捕食和种间竞争 C.该图仅体现了生态系统组成成分中的生产者和消费者,未体现的成分是分解者、非生物的物质和能量 D.若植食昆虫减少,在短期内食虫昆虫的数量将会增加 客案D

解析单一种群的生态系统极不稳定,无法获得经济效益的最大化。 15.右图为生态系统中碳循环的部分示意图,下列说法错误的是( ) A.物质循环伴随着能量流动 B.能完成该循环的生物一定含有叶绿体 或线粒体 C.A、B 所示的物质循环具有全球性 D.进行 A 过程的生物是自养生物 答案 B 解析物质循环和能量流动是同时进行的,能量是物质循环的动力,物质是能量流动的载体。能完成 A 过程的生 物不一定具有叶绿体,能完成 B 过程的生物能进行呼吸作用,但不一定具有线粒体。物质循环具有全球性。能 进行 A 过程将 CO2 转化成有机物的生物是自养生物。 16.若将某森林局部区域的全部乔木更换为单一乔木——灰桦,在没有继续人为干预的情况下,该区域各种乔木 的相对比例随时间变化的结果如下表。下列说法错误的是 ( ) A.该区域发生的演替属于次生演替 B.灰桦的数量优势在竞争中被逐渐取代 C.山毛榉的种群数量将呈“S”形增长 D.更换树种改变了该群落最终演替的方向 答案 D 解析该区域发生的演替属于次生演替,A 项正确。由表格数据可知,灰桦的数量优势在竞争中被山毛榉逐渐取 代,B 项正确。自然界的资源和生存空间有限,故山毛榉的种群数量将呈“S”形增长,C 项正确。由表格数据可知, 更换树种未改变该群落最终演替的方向,演替的结果还是森林,D 项错误。 17.下图表示某生态系统的食物网。下列有关叙述错误的是 ( ) A.生态系统中的食物链交错连接成食物网的原因是多种生物在食物链中占有不同营养级 B.该食物网中蛇与鼠、食虫鸟与蛙的关系分别是捕食和种间竞争 C.该图仅体现了生态系统组成成分中的生产者和消费者,未体现的成分是分解者、非生物的物质和能量 D.若植食昆虫减少,在短期内食虫昆虫的数量将会增加 答案 D 物种 更换树种 前占比/% 更换树种后占比/% 0 年 50 年 100 年 150 年 200 年 灰桦 1 100 5 2 1 1 野生蓝果木 3 0 36 28 17 4 红枫 4 0 50 39 24 8 山毛榉 92 0 9 31 58 87