本刊特稿 结构失衡:中苏同盟破裂的深层原因 口沈志华!李丹慧2 内容摘要以往学术界关于导致中苏分裂决定性因素的分析,主要表现为“意识形态分歧论”和“国家利益冲 突论”。我们通过对中苏两党、两国关系演变过程的考察,提出“结构失衡论”。其一,社会主义阵营领导结构 发生变化以后,中苏两党平起平坐,争夺话语权就成为中苏两党解决他们之间路线和政策分歧的基本手段,而 目标则在于国际共运的主导权。其二,党际关系掩盖甚至替代了国家关系,在这种结构中,从本质上讲没有主 权意识,没有平等观念。这种结构性缺陷成为中苏同盟必然走向破裂的深层原因。 关键词国际共运中苏关系中苏分裂结构失衡主导权 作者1沈志华,华东师范大学冷战国际史研究中心主任、教授、博士生导师:2李丹慈,华东师范大 学冷战国际史研究中心教授。(上海:20024D 对于冷战时期中苏关系的历史,我们倾心研究已近20 以至于到1960年夏天已经公开化,但美国中央情报局始 年。在这段漫长的岁月里,为了寻找涉及苏联和中苏关系 终认为中苏分裂是不可能发生的事情。 历史的档案,我们曾多次访问俄国和美国,也曾走遍与苏 1958年5月中情局的报告推断,随着中国地位的加 联接壤以及当年苏联重点援助的中国省区和重要城市:为 强,中苏之间“将来肯定会有些摩擦,但不太可能损害我 了解开历史叙事中存在的诸多疑团,我们曾广泛采访中苏 们所评估的这一时期的中苏合作”。报告还认为“中国几 关系的见证人或其家属,也曾频繁与各国学界同行讨论、 乎肯定将保持与苏联的牢固同盟”,并“将继续承认莫斯 交流。当然,时间和精力花费最多的,还是梳理、研究那 科作为共产主义世界的领袖”。四此后不久,尽管看到 些堆满书房的档案文献及其他史料。可谓20年磨一剑, 中国“大跃进”和人民公社的计划“在中苏关系之间引起 我们的《铃战与中苏同盟的命运》一书终于完稿了,全书 了一些新的摩擦”,但1959年2月美国的情报分析估计, 约140万字,详细讲述了从1945年到1974年中苏同盟兴 “这些不和不可能威胁到针对西方世界的中苏之间的团 衰的全过程。① 结”。2)到1959年7月底,毛泽东已经向莫斯科在社 在整个研究过程中,我们的头脑中始终悬挂着一些 会主义阵营中的主导权威发起了一次次挑战,且决心向赫 问题:中苏同盟酝酿的过程大约5年1945~1950,友 鲁晓夫及所有怀疑人民公社和“大跃进”的人“宜战” 好合作时间不超过10年(1950-1959,其中真正的“蜜 了,而中情局的报告却依然断定:“在我们评估的这个时 月”期只有3年1955~195),而分歧、争吵直到关系间段,中苏同盟将会保持紧密合作,共同对抗西方国家。 破裂则经历了10多年1958-1969。那么,在近代国际 当然,苏联在联盟中将继续保持领导地位。”虽然中苏之 政治中的同盟体不胜枚举,中苏同盟为何如此短命?在 间存在着分歧,但“他们没有选择的余地而必须维持现 中苏结成同盟关系的过程中,为什么争吵多于合作?归 状”,“这些分歧的主要后果是不断要求这两个国家在制定 根结底,中苏同盟破裂的真正的、深层的原因究竞在哪 政策时相互为对方留有余地,而不是削弱同盟本身”。) 里? 甚至到1960年8月,苏联宣布全面撤退在华专家,中苏 分歧已经公开化,美国情报评估的结论竟然还认为,至少 一个现象和两种解释 在5年之内,“中苏关系中的内聚力会比离心力更为强 大”。 谈到对中苏关系演变的评估,首先看一个有趣并引人 面对中苏分歧日益加重的明显事实,报告承认目前还 注意的历史现象。作为中苏共同的敌人,美国的情报机构 “无法对这些根本性的利益矛盾将如何影响中苏关系做出 当年对中苏关系前景的判断出现了令人惊讶的失误。尽管 评估”,不过仍然坚持认为中苏“任何一方都不想把矛盾 1958年夏季以后中苏之间的分歧和矛盾便不断表露出来, 推向可能给两国关系造成无法弥补的后果的程度”。) 楼金5◆毫201210 3 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

2012·10 本刊特稿 对于冷战时期中苏关系的历史,我们倾心研究已近 20 年。在这段漫长的岁月里,为了寻找涉及苏联和中苏关系 历史的档案,我们曾多次访问俄国和美国,也曾走遍与苏 联接壤以及当年苏联重点援助的中国省区和重要城市;为 了解开历史叙事中存在的诸多疑团,我们曾广泛采访中苏 关系的见证人或其家属,也曾频繁与各国学界同行讨论、 交流。当然,时间和精力花费最多的,还是梳理、研究那 些堆满书房的档案文献及其他史料。可谓 20 年磨一剑, 我们的 《冷战与中苏同盟的命运》 一书终于完稿了,全书 约 140 万字,详细讲述了从 1945 年到 1974 年中苏同盟兴 衰的全过程。① 在整个研究过程中,我们的头脑中始终悬挂着一些 问题:中苏同盟酝酿的过程大约 5 年 (1945~1950),友 好合作时间不超过 10 年 (1950~1959),其中真正的“蜜 月”期只有 3 年 (1955~1957),而分歧、争吵直到关系 破裂则经历了 10 多年 (1958~1969)。那么,在近代国际 政治中的同盟体不胜枚举,中苏同盟为何如此短命?在 中苏结成同盟关系的过程中,为什么争吵多于合作?归 根结底,中苏同盟破裂的真正的、深层的原因究竟在哪 里? 一个现象和两种解释 谈到对中苏关系演变的评估,首先看一个有趣并引人 注意的历史现象。作为中苏共同的敌人,美国的情报机构 当年对中苏关系前景的判断出现了令人惊讶的失误。尽管 1958 年夏季以后中苏之间的分歧和矛盾便不断表露出来, 以至于到 1960 年夏天已经公开化,但美国中央情报局始 终认为中苏分裂是不可能发生的事情。 1958 年 5 月中情局的报告推断,随着中国地位的加 强,中苏之间“将来肯定会有些摩擦,但不太可能损害我 们所评估的这一时期的中苏合作”。报告还认为“中国几 乎肯定将保持与苏联的牢固同盟”,并“将继续承认莫斯 科作为共产主义世界的领袖”。 [1] 此后不久,尽管看到 中国“大跃进”和人民公社的计划“在中苏关系之间引起 了一些新的摩擦”,但 1959 年 2 月美国的情报分析估计, “这些不和不可能威胁到针对西方世界的中苏之间的团 结”。 [2] 到 1959 年 7 月底,毛泽东已经向莫斯科在社 会主义阵营中的主导权威发起了一次次挑战,且决心向赫 鲁晓夫及所有怀疑人民公社和“大跃进”的人“宣战” 了,而中情局的报告却依然断定:“在我们评估的这个时 间段,中苏同盟将会保持紧密合作,共同对抗西方国家。 当然,苏联在联盟中将继续保持领导地位。”虽然中苏之 间存在着分歧,但“他们没有选择的余地而必须维持现 状”,“这些分歧的主要后果是不断要求这两个国家在制定 政策时相互为对方留有余地,而不是削弱同盟本身”。 [3] 甚至到 1960 年 8 月,苏联宣布全面撤退在华专家,中苏 分歧已经公开化,美国情报评估的结论竟然还认为,至少 在 5 年之内,“中苏关系中的内聚力会比离心力更为强 大”。 面对中苏分歧日益加重的明显事实,报告承认目前还 “无法对这些根本性的利益矛盾将如何影响中苏关系做出 评估”,不过仍然坚持认为中苏“任何一方都不想把矛盾 推向可能给两国关系造成无法弥补的后果的程度”。 [4] □ 沈志华 1 李丹慧 2 内容摘要 以往学术界关于导致中苏分裂决定性因素的分析,主要表现为“意识形态分歧论”和“国家利益冲 突论”。我们通过对中苏两党、两国关系演变过程的考察,提出“结构失衡论”。其一,社会主义阵营领导结构 发生变化以后,中苏两党平起平坐,争夺话语权就成为中苏两党解决他们之间路线和政策分歧的基本手段,而 目标则在于国际共运的主导权。其二,党际关系掩盖甚至替代了国家关系,在这种结构中,从本质上讲没有主 权意识,没有平等观念。这种结构性缺陷成为中苏同盟必然走向破裂的深层原因。 关 键 词 国际共运 中苏关系 中苏分裂 结构失衡 主导权 作 者 1 沈志华,华东师范大学冷战国际史研究中心主任、教授、博士生导师;2 李丹慧,华东师范大 学冷战国际史研究中心教授。 (上海:200241) 结构失衡:中苏同盟破裂的深层原因 3

本刊特稿 1960年底,美国人看到中苏之间的“冲突到了如此激 系理念和行为逻辑来分析,并推断东方社会主义阵营的国 烈的程度,已经将一些基本问题都卷入进来,以致造成了 家关系,显然是行不通的。 双方严重的不和”,但认为“联盟的核心力量仍然存在”, 与政府情报分析官员不同,历史学家的责任不是预测 中苏“都敏锐地注意到双方之间的裂痕如果继续扩大,将 未来,而是分析过去。早在20世纪60年代,美国学者就 会影响到各自的国家利益和国际共产主义的某些共同 对中苏同盟破裂的原因产生了兴趣。当时中苏分裂的表现 利益”。因此,“他们不会允许出现公开的、正式的裂 主要在两个方面,即1960~1964年的理论宣传和政治论 痕”。)到了1961年9月,中情局的特别情报评估报告 战,1969年的边境冲突及后来的军事对峙。与此相应,研 还指出,尽管中苏关系面临“日益困难的问题”,但“由 究者的看法也大体分为两种,一种观点认为意识形态分 于他们对共产主义的共同责任,尤其是对反共世界的共同 歧一具体表现在非斯大林化、世界革命道路、经济发展 仇恨,使他们能够在反对西方的行动上协调一致,特别是 模式以及对马列主义一些基本理论的理解等方面一是导 在受到严重挑战的时候”。【] 致中苏分裂的主要原因。町另一种观点认为,中苏之间 直到I963年夏天中苏两党关系正式破裂前夕,中央 在国家利益方面的冲突一包括历史纠葛和边界争端一 情报局才不得不承认:“目前中苏关系的特征可以说是一 才是引起中苏同盟破裂的真正原因。[] 种事实上的破裂”,“在过去一年中,这种话语上的争论 冷战结束后,大量的解密档案使得研究者对中苏关系 已经变得日益激烈和明显。甚至在中苏边境上也有迹象表 的发展过程有了更加深入和广泛的探索,各国学者对中苏 明,双方的关系十分紧张”。) 关系基本事实的考察,越来越接近于历史的真实,过去的 美国情报分析官员的推断显然是一错再错,但他们做 许多神话已经被彻底打破。有人着重从经济关系入手分析 出这样结论的理由却是很充分的,推理也是完全合乎逻辑 中苏关系的演变,也有人重点考察对外政策对双方关系的 的。在美国人看来,中苏之间存在着共同的意识形态一 影响④,还有人对中苏边界和边疆问题进行了深入探讨, 他们都信仰马克思列宁主义:共同的奋斗目标一他们都 较多的学者把中国国内政策变化作为研究的对象,更有 要走向共产主义社会:共同的安全利益一他们都以美国 学者从毛泽东和赫鲁晓夫的个性方面考察中苏领导人之 和西方世界为主要敌人,而他们之间的分歧只是在方法、 间的分歧。比较全面研究中苏关系变化过程的也不乏其 步骤以及所承担的风险等问题上。所以,尽管中苏分歧还 人。山这些讨论无疑将进一步把中苏关系史研究推向深 会长期存在,甚至有所发展,但是他们的根本信念和根本 化。其中,对中苏同盟破裂的原因,人们从不同的角度和 利益是一致的,而一旦这些根本的信念和利益受到威胁 层面,提出了一些很有见地的看法。不过,就导致中苏分 时,双方都会调整各自的政策以适应巩固同盟的需要, 裂的决定性因素而言,总体看来,到目前为止的种种看法 共同“消除那些会给双方关系造成永久性破坏的趋势”。 似乎仍然没有摆脱“意识形态分歧一国家利益冲突”这样 因为这种同盟的存在,不仅“极大地增强了整个社会主义 的二元分析框架。 阵营的军事力量”,而且“提高了中苏各自在国际事务中 我们在对中苏关系演变的历史过程进行详尽考察后感 的地位”。 到,“意识形态分歧论”和“国家利益冲突论”尚不足以 此外,就双方的实力而言,虽然中国的力量和影响 解释造成中苏同盟破裂的真正的、深层的原因。 日益增长,但由于“在军事和经济上将继续依赖苏联”, 我们研究的结果表明,中苏之间在国家利益方面的摩 “特别是在维持现有军备水平以及未来军事现代化的发 擦和碰撞出现在60年代初,深化于60年代末。所以,国 展等方面,苏方的作用举足轻重”。因此中国人“也许 家利益冲突是中苏同盟破裂的结果,而不是其成因。至于 会感到,事实上,除了维持与苏联的同盟,他们别无选 中苏在意识形态领域的纷争,那只是一种表象。1964年 择”。[8]看起来,美国专家们的情报分析是非常理性 10月赫鲁晓夫下台后,苏联新领导人无论在思想观念还是 的。 在政治路线方面,实质上都已经回到斯大林时代,或者说 然而,这种合乎常理的推断却与中苏关系演变的历史 与中共取得了一致。然而,中苏关系不仅没有缓和,反而 事实相去甚远。个中原因当然是多方面的,如美国当时的 加速走向分裂。这说明,意识形态分歧也不是导致同盟解 情报来源有限,东西方文化背景存在较大差异,以及对共 体的根本原因。 产党国家决策程序和依据缺乏必要的了解等等。② 不过,在我们看来,最重要的原因应该是分析方法错 我们的分析框架和思路 位。中情局专家忽略的是,在社会主义国家的外交决策依 据中蕴涵着许多“非理性”的因素,而其决策程序在当时 我们试图从一个新的角度参与对中苏分裂过程及原因 也绝非谙练西方外交决策原则的情报分析人员所能理解和 的讨论,并为此提出一个初步的分析框架或思路,图示如 掌握的。因此,按照西方资本主义世界通行的一般国家关 下: 4 C1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

本刊特稿 1960 年底,美国人看到中苏之间的“冲突到了如此激 烈的程度,已经将一些基本问题都卷入进来,以致造成了 双方严重的不和”,但认为“联盟的核心力量仍然存在”, 中苏“都敏锐地注意到双方之间的裂痕如果继续扩大,将 会影响到各自的国家利益和国际共产主义的某些共同 利益”。因此,“他们不会允许出现公开的、正式的裂 痕”。 [5] 到了 1961 年 9 月,中情局的特别情报评估报告 还指出,尽管中苏关系面临“日益困难的问题”,但“由 于他们对共产主义的共同责任,尤其是对反共世界的共同 仇恨,使他们能够在反对西方的行动上协调一致,特别是 在受到严重挑战的时候”。 [6] 直到 1963 年夏天中苏两党关系正式破裂前夕,中央 情报局才不得不承认:“目前中苏关系的特征可以说是一 种事实上的破裂”,“在过去一年中,这种话语上的争论 已经变得日益激烈和明显。甚至在中苏边境上也有迹象表 明,双方的关系十分紧张”。 [7] 美国情报分析官员的推断显然是一错再错,但他们做 出这样结论的理由却是很充分的,推理也是完全合乎逻辑 的。在美国人看来,中苏之间存在着共同的意识形态—— 他们都信仰马克思列宁主义;共同的奋斗目标——他们都 要走向共产主义社会;共同的安全利益——他们都以美国 和西方世界为主要敌人,而他们之间的分歧只是在方法、 步骤以及所承担的风险等问题上。所以,尽管中苏分歧还 会长期存在,甚至有所发展,但是他们的根本信念和根本 利益是一致的,而一旦这些根本的信念和利益受到威胁 时,双方都会调整各自的政策以适应巩固同盟的需要, 共同“消除那些会给双方关系造成永久性破坏的趋势”。 因为这种同盟的存在,不仅“极大地增强了整个社会主义 阵营的军事力量”,而且“提高了中苏各自在国际事务中 的地位”。 此外,就双方的实力而言,虽然中国的力量和影响 日益增长,但由于“在军事和经济上将继续依赖苏联”, “特别是在维持现有军备水平以及未来军事现代化的发 展等方面,苏方的作用举足轻重”。因此中国人“也许 会感到,事实上,除了维持与苏联的同盟,他们别无选 择”。 [8] 看起来,美国专家们的情报分析是非常理性 的。 然而,这种合乎常理的推断却与中苏关系演变的历史 事实相去甚远。个中原因当然是多方面的,如美国当时的 情报来源有限,东西方文化背景存在较大差异,以及对共 产党国家决策程序和依据缺乏必要的了解等等。② 不过,在我们看来,最重要的原因应该是分析方法错 位。中情局专家忽略的是,在社会主义国家的外交决策依 据中蕴涵着许多“非理性”的因素,而其决策程序在当时 也绝非谙练西方外交决策原则的情报分析人员所能理解和 掌握的。因此,按照西方资本主义世界通行的一般国家关 系理念和行为逻辑来分析,并推断东方社会主义阵营的国 家关系,显然是行不通的。 与政府情报分析官员不同,历史学家的责任不是预测 未来,而是分析过去。早在 20 世纪 60 年代,美国学者就 对中苏同盟破裂的原因产生了兴趣。当时中苏分裂的表现 主要在两个方面,即 1960~1964 年的理论宣传和政治论 战,1969 年的边境冲突及后来的军事对峙。与此相应,研 究者的看法也大体分为两种,一种观点认为意识形态分 歧——具体表现在非斯大林化、世界革命道路、经济发展 模式以及对马列主义一些基本理论的理解等方面——是导 致中苏分裂的主要原因。 [9] 另一种观点认为,中苏之间 在国家利益方面的冲突——包括历史纠葛和边界争端—— 才是引起中苏同盟破裂的真正原因。 [10] 冷战结束后,大量的解密档案使得研究者对中苏关系 的发展过程有了更加深入和广泛的探索,各国学者对中苏 关系基本事实的考察,越来越接近于历史的真实,过去的 许多神话已经被彻底打破。有人着重从经济关系入手分析 中苏关系的演变③,也有人重点考察对外政策对双方关系的 影响④,还有人对中苏边界和边疆问题进行了深入探讨⑤, 较多的学者把中国国内政策变化作为研究的对象⑥,更有 学者从毛泽东和赫鲁晓夫的个性方面考察中苏领导人之 间的分歧。⑦比较全面研究中苏关系变化过程的也不乏其 人。 [11] 这些讨论无疑将进一步把中苏关系史研究推向深 化。其中,对中苏同盟破裂的原因,人们从不同的角度和 层面,提出了一些很有见地的看法。不过,就导致中苏分 裂的决定性因素而言,总体看来,到目前为止的种种看法 似乎仍然没有摆脱“意识形态分歧—国家利益冲突”这样 的二元分析框架。 我们在对中苏关系演变的历史过程进行详尽考察后感 到,“意识形态分歧论”和“国家利益冲突论”尚不足以 解释造成中苏同盟破裂的真正的、深层的原因。 我们研究的结果表明,中苏之间在国家利益方面的摩 擦和碰撞出现在 60 年代初,深化于 60 年代末。所以,国 家利益冲突是中苏同盟破裂的结果,而不是其成因。至于 中苏在意识形态领域的纷争,那只是一种表象。1964 年 10 月赫鲁晓夫下台后,苏联新领导人无论在思想观念还是 在政治路线方面,实质上都已经回到斯大林时代,或者说 与中共取得了一致。然而,中苏关系不仅没有缓和,反而 加速走向分裂。这说明,意识形态分歧也不是导致同盟解 体的根本原因。 我们的分析框架和思路 我们试图从一个新的角度参与对中苏分裂过程及原因 的讨论,并为此提出一个初步的分析框架或思路,图示如 下: 4

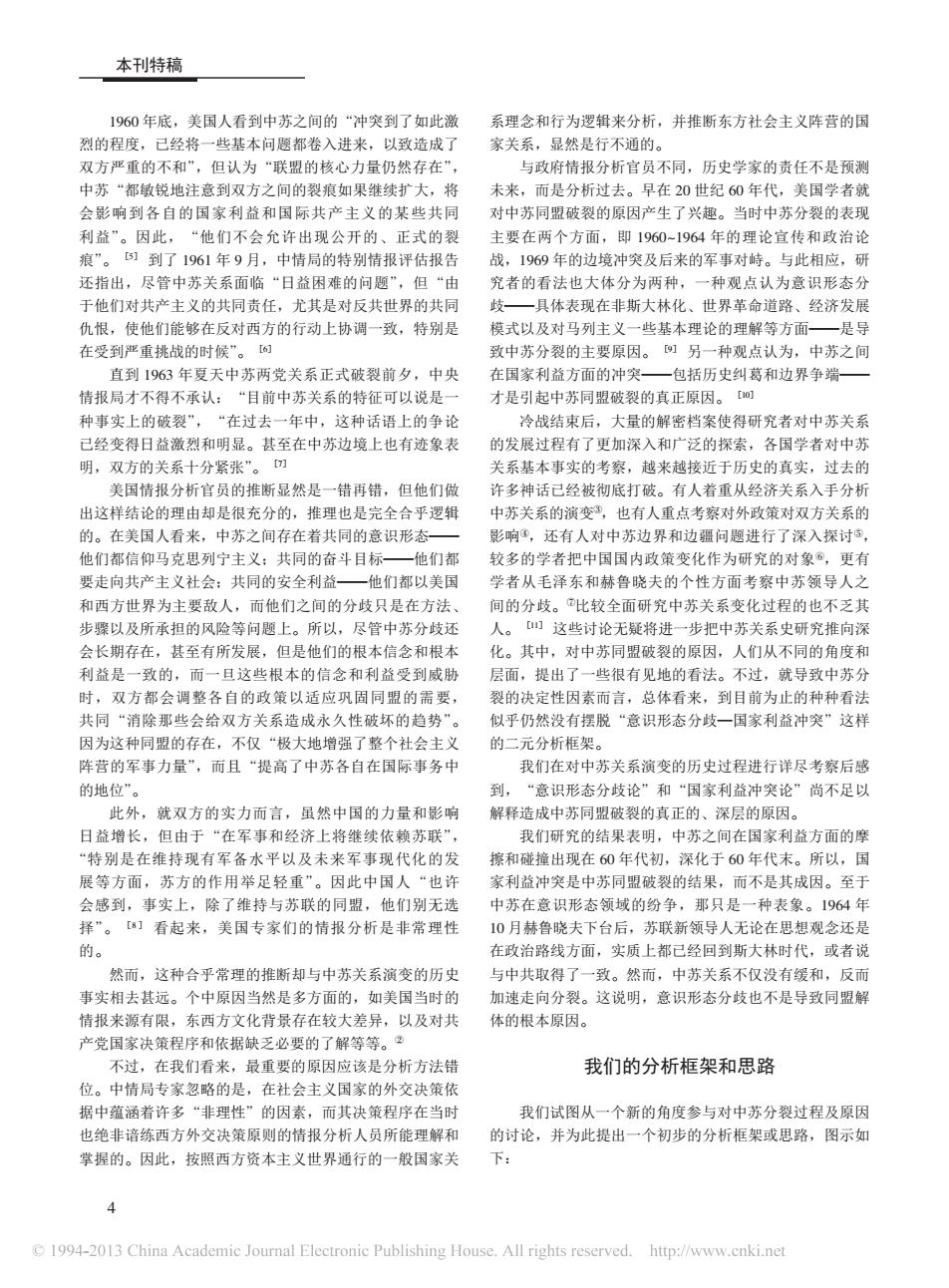

本刊特稿 合的潜在因素。事实上,中苏之间的原则性分歧在1957 中苏同盟破裂过程及原因分析框架 年底的莫斯科会议开始露出苗头,到1958年下半年及以 年代 1954-1957 1958-19591960-19641964-1969 1970- 后便在对内政策和对外政策两个方面表现出来,具体说就 历史 阵营领导 两国政策两党争夺两党关系国家利益 是“大跃进”和人民公社运动、炮击金门、中印冲突、赫 机制发生 取向出现国际共运破裂两国的冲突和 现象 鲁晓夫访美等一系列事件。这些分歧就其表现而言,既不 结构变化 分歧 话语权 关系敌对 对抗 是意识形态(双方都承认他们的政治目标和理论体系是相 原因两党团结对时代特争夺社会社会主义中苏同盟 同的,也不是国家利益(双方都认为他们的根本利益是 或 合作取长征的认知主义阵营国家关系彻底瓦解 结果 补短 差异 的主导权 结构失衡 一致),而是方针政策的取向:中国急于向共产主义过 渡,苏联则反对这样的激进政策:中国要制造紧张局势, 理念 党际关系:国家消亡一国际主义一上下级关系 冲突 国家关系:民族国家一主权观念一平等关系 苏联则坚持必须缓和。至于造成这些分歧的原因,主要在 于双方对外部世界和自身发展道路的认知差异。 首先,我们把中苏两党、两国关系从友好到分裂的基 其一,中苏两国处于不同的国际环境和国际地位,因 本过程分为四个阶段: 而对世界政治的认识不同。苏联的社会主义统治已经得到 第一阶段,1954-1957年,中苏两党和两国在相互帮 国际社会特别是西方国家的认可,尤其是经历了一场人类 助的过程中不断加强合作,取长补短,关系日益密切,并 浩劫之后,斯大林与西方大国共同缔造了战后世界政治体 达到高峰。在此期间一个重大的变化是中国在社会主义阵 制和秩序。苏联已经融入了国际社会,因此必须遵守那些 营的地位和威望不断提高,而苏共的政治影响力却日趋下 它本身参与制定的游戏规则。苏联可以同美国对话,也具 降,导致社会主义阵营的领导机制及其内在结构开始悄悄 备同西方国家集团实现关系缓和的基础和条件。特别是在 发生变化:过去是苏联一党一国单独领导国际共产主义运 核武器出现的战后年代,莫斯科能够并已经同西方大国形 动,现在则是中苏两党两国平起平坐,共同执掌帅印,而 成共识,即如果没有妥协而硬性对抗,只能导致两败俱伤 毛泽东构想的形式是苏共在台前,中共在幕后。天无二 的结果:任何一方所采取的极端措施,都会最终毁灭人类 日,一个阵营出现两个平行的领导核心,就构成了同盟破 自己。因此,对抗与缓和并存,两个阵营“和平共处”, 裂的可能性因素。如果二者没有矛盾,同盟可以继续,如 以“和平竞赛”决定胜负,这是苏共对外政策的基本方 果二者发生分歧,分裂的可能性就会加强,并将随时导致 针。而那时中国共产党刚刚夺取政权不久,且由于同苏联 同盟破裂。1957年底的莫斯科会议是中苏关系发展的顶 结盟和朝鲜战争,被排斥在国际社会之外。新中国不仅没 点,也是转折点,随后分歧出现,问题就来了。 有加入联合国,甚至遭到世界各国的敌视和封锁。毛泽东 第二阶段,1958~1959年,在根本利益和意识形态一 既不熟悉,也不承认国际社会的游戏规则,他甚至想要自 致的前提下,中苏之间在经济建设、处理周边关系及确立 己制定一些规则。中共领导的新国家一无所有,一穷二 对美政策等重大方针政策上发生分歧。一个同盟的解体, 白,没有后顾之忧。相反,它必须在对抗中求生存,也只 从逻辑上讲,首先是同盟双方或各方之间发生了分歧,没 能通过不断抗争,取得自立于世界列强的政治地位。尽管 有分歧,自然不会分裂。那么,中苏之间的分歧在哪里, 中国共产党也制定和实施了“和平共处”的方针,但那只 又为什么会发生? 是一种暂时的策略,在毛泽东的哲学思想中,矛盾和斗争 关于中苏分歧的由来,过去主要是政治性的解释,认 从来都是第一位的。按照中共当时的认识,只有通过不断 为自苏共二十大以来,苏联领导人提出并执行了一条修正 的革命和斗争,才能最终战胜资本主义和帝国主义。这就 主义路线,遭到中共的反对,从而引起中苏分歧,并最终 是中国对外政策的基本出发点。 导致中苏分裂。但新的研究表明,中苏之间的原则性分歧 其二,中苏两党处于历史进程的不同发展阶段,因而 并非产生于苏共二十大或1956年。这里所说的原则性分 对后进民族国家如何走向现代化的理解不同。苏联最早走 歧是指双方无法弥合的矛盾,而毛泽东对赫鲁晓夫在二十 上了革命的道路,最先建立了以无产阶级专政为特征的社 大期间片面强调“和平过渡”和批判斯大林的做法所产生 会主义国家,并且创造了社会主义发展模式,即斯大林模 的不同意见,不久便被苏共接受了。到1957年,中苏关 式。但是,经验和教训使苏共开始思考和反省。内战时期 系不仅没有出现裂痕,反而更加紧密一向中国提供核武 农村“十月革命”和公社化造成的恶果,曾迫使列宁提出 器技术的决定就是1957年10月做出的。要说分歧,其实 了新经济政策:斯大林的工业化导致苏联经济畸形发展和 在斯大林时期中苏两党之间的意见冲突更为严重,但是并 社会生活水平长期落后,又迫使赫鲁晓夫提出了新的经济 没有阻止中苏结盟,因为双方都为了更大的目标而容忍了 发展纲领。苏联新一代领导人开始意识到,社会主义可能 对方。所以,导致中苏同盟破裂的分歧的起点不在1956 还有不同的发展模式,资本主义经济增长的某些经验和做 年,更不在1950年或此前,尽管那时已经隐含着双方不 法也许是值得借鉴的。这种构想奠定了赫鲁晓夫时期苏联 5 C1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

本刊特稿 年代 历史 现象 阵 营 领 导 机 制 发 生 结构变化 两 国 政 策 取 向 出 现 分歧 两 党 争 夺 国 际 共 运 话语权 两 党 关 系 破 裂 两 国 关系敌对 国 家 利 益 的 冲 突 和 对抗 原因 或 结果 两 党 团 结 合 作 取 长 补短 对 时 代 特 征 的 认 知 差异 争 夺 社 会 主 义 阵 营 的主导权 社 会 主 义 国 家 关 系 结构失衡 中 苏 同 盟 彻底瓦解 理念 冲突 党际关系:国家消亡—国际主义—上下级关系 国家关系:民族国家—主权观念—平等关系 中苏同盟破裂过程及原因分析框架 1954~1957 1958~1959 1960~1964 1964~1969 1970~ 首先,我们把中苏两党、两国关系从友好到分裂的基 本过程分为四个阶段: 第一阶段,1954~1957 年,中苏两党和两国在相互帮 助的过程中不断加强合作,取长补短,关系日益密切,并 达到高峰。在此期间一个重大的变化是中国在社会主义阵 营的地位和威望不断提高,而苏共的政治影响力却日趋下 降,导致社会主义阵营的领导机制及其内在结构开始悄悄 发生变化:过去是苏联一党一国单独领导国际共产主义运 动,现在则是中苏两党两国平起平坐,共同执掌帅印,而 毛泽东构想的形式是苏共在台前,中共在幕后。天无二 日,一个阵营出现两个平行的领导核心,就构成了同盟破 裂的可能性因素。如果二者没有矛盾,同盟可以继续,如 果二者发生分歧,分裂的可能性就会加强,并将随时导致 同盟破裂。1957 年底的莫斯科会议是中苏关系发展的顶 点,也是转折点,随后分歧出现,问题就来了。 第二阶段,1958~1959 年,在根本利益和意识形态一 致的前提下,中苏之间在经济建设、处理周边关系及确立 对美政策等重大方针政策上发生分歧。一个同盟的解体, 从逻辑上讲,首先是同盟双方或各方之间发生了分歧,没 有分歧,自然不会分裂。那么,中苏之间的分歧在哪里, 又为什么会发生? 关于中苏分歧的由来,过去主要是政治性的解释,认 为自苏共二十大以来,苏联领导人提出并执行了一条修正 主义路线,遭到中共的反对,从而引起中苏分歧,并最终 导致中苏分裂。但新的研究表明,中苏之间的原则性分歧 并非产生于苏共二十大或 1956 年。这里所说的原则性分 歧是指双方无法弥合的矛盾,而毛泽东对赫鲁晓夫在二十 大期间片面强调“和平过渡”和批判斯大林的做法所产生 的不同意见,不久便被苏共接受了。到 1957 年,中苏关 系不仅没有出现裂痕,反而更加紧密——向中国提供核武 器技术的决定就是 1957 年 10 月做出的。要说分歧,其实 在斯大林时期中苏两党之间的意见冲突更为严重,但是并 没有阻止中苏结盟,因为双方都为了更大的目标而容忍了 对方。所以,导致中苏同盟破裂的分歧的起点不在 1956 年,更不在 1950 年或此前,尽管那时已经隐含着双方不 合的潜在因素。事实上,中苏之间的原则性分歧在 1957 年底的莫斯科会议开始露出苗头,到 1958 年下半年及以 后便在对内政策和对外政策两个方面表现出来,具体说就 是“大跃进”和人民公社运动、炮击金门、中印冲突、赫 鲁晓夫访美等一系列事件。这些分歧就其表现而言,既不 是意识形态 (双方都承认他们的政治目标和理论体系是相 同的),也不是国家利益 (双方都认为他们的根本利益是 一致的),而是方针政策的取向:中国急于向共产主义过 渡,苏联则反对这样的激进政策;中国要制造紧张局势, 苏联则坚持必须缓和。至于造成这些分歧的原因,主要在 于双方对外部世界和自身发展道路的认知差异。 其一,中苏两国处于不同的国际环境和国际地位,因 而对世界政治的认识不同。苏联的社会主义统治已经得到 国际社会特别是西方国家的认可,尤其是经历了一场人类 浩劫之后,斯大林与西方大国共同缔造了战后世界政治体 制和秩序。苏联已经融入了国际社会,因此必须遵守那些 它本身参与制定的游戏规则。苏联可以同美国对话,也具 备同西方国家集团实现关系缓和的基础和条件。特别是在 核武器出现的战后年代,莫斯科能够并已经同西方大国形 成共识,即如果没有妥协而硬性对抗,只能导致两败俱伤 的结果;任何一方所采取的极端措施,都会最终毁灭人类 自己。因此,对抗与缓和并存,两个阵营“和平共处”, 以“和平竞赛”决定胜负,这是苏共对外政策的基本方 针。而那时中国共产党刚刚夺取政权不久,且由于同苏联 结盟和朝鲜战争,被排斥在国际社会之外。新中国不仅没 有加入联合国,甚至遭到世界各国的敌视和封锁。毛泽东 既不熟悉,也不承认国际社会的游戏规则,他甚至想要自 己制定一些规则。中共领导的新国家一无所有,一穷二 白,没有后顾之忧。相反,它必须在对抗中求生存,也只 能通过不断抗争,取得自立于世界列强的政治地位。尽管 中国共产党也制定和实施了“和平共处”的方针,但那只 是一种暂时的策略,在毛泽东的哲学思想中,矛盾和斗争 从来都是第一位的。按照中共当时的认识,只有通过不断 的革命和斗争,才能最终战胜资本主义和帝国主义。这就 是中国对外政策的基本出发点。 其二,中苏两党处于历史进程的不同发展阶段,因而 对后进民族国家如何走向现代化的理解不同。苏联最早走 上了革命的道路,最先建立了以无产阶级专政为特征的社 会主义国家,并且创造了社会主义发展模式,即斯大林模 式。但是,经验和教训使苏共开始思考和反省。内战时期 农村“十月革命”和公社化造成的恶果,曾迫使列宁提出 了新经济政策;斯大林的工业化导致苏联经济畸形发展和 社会生活水平长期落后,又迫使赫鲁晓夫提出了新的经济 发展纲领。苏联新一代领导人开始意识到,社会主义可能 还有不同的发展模式,资本主义经济增长的某些经验和做 法也许是值得借鉴的。这种构想奠定了赫鲁晓夫时期苏联 5

本刊特稿 社会和经济发展方针的基础。中共则刚刚完成对中国所有 这一阶段的表现就是在意识形态领域的分歧和争论。不过 制的社会主义改造,他们没有社会主义经济建设的经验, 需要说明的是,中苏之间意识形态的分歧和争论与他们同 接受并熟悉的只是斯大林的现成模式,而在政治理念中, 资本主义阵营意识形态的根本对立不同,后者是两种意识 追求公有制和计划性是共产党人必然的价值取向。尽管毛 形态之间的斗争一如同莱夫勒教授所说是一场争夺人类 泽东也看到了斯大林模式中的某些弊端,但毕竞体会不 灵魂的斗争]:而前者则是在同一意识形态内不同派别 深,没有找到问题的症结所在。况且,毛泽东急于向共产 之间的斗争,其实质并非信仰之争,而是在社会主义阵营 主义过渡,急于在经济上赶超美国和苏联,于是就把中国 内部的话语权之争一如同第一国际马克思与蒲鲁东、巴 的经济发展战略建立在大规模发动群众,一味地追求公有 枯宁的争论,第二国际列宁与伯恩斯坦、考茨基的争论。 化和集体化的基础上,并希望以此影响国际共产主义运 在中苏两党之间,无论是前期的内部讨论还是后期的公开 动。 论战,在争夺对马克思主义的解释权和话语权的背后,实 无论如何,中共掌握国家政权比苏共晚了32年,而 质上是在争夺对国际共运和社会主义阵营的主导权。因 这32年的时间差,以及两国文化和民族的差异,构成了 为只有掌握了马克思主义的解释权和话语权,才能占据国 中苏之间在认知和政策上产生分歧的必然趋势。 际共运领导者的正统地位,取得领导社会主义阵营、领导 第三阶段,1960-1964年,双方在一系列涉及马克思 国际共产主义运动的合法性。在这方面,摩根索所说意识 主义基本原理的问题上展开了激烈争论。出现了分歧就需 形态的工具性特征显得十分突出。⑨中共指责苏联是“修 要辩明是非,这就是1960年双方对马克思主义基本理论 正主义”和“右倾机会主义”,而在苏共看来,中国则是 的各自表述,以及在世界工联会议和布加勒斯特会议上的 “教条主义”和“左’倾激进主义”。从本质上讲,1960- 争吵:1963~-1964年双方通过报纸和电台开展的公开性政 1964年中苏之间进行的是争夺国际共产主义运动主导权, 治大论战。前期属于内部讨论和争执,目的在于说服对方 以及为此而产生的证明自身在马列主义意识形态中正统地 承认错误并留在阵营内,而后期,即1962年末中共在内 位的斗争。 部将与苏共的分歧确定为敌我矛盾后,双方开始了指名道 此时,1956-1957年出现的潜在因素便开始发生作用。 姓的政治大论战,目的在于击败对方并将其排除在社会主 毛泽东与斯大林之间同样存在着分歧和矛盾,其激烈程度 义阵营之外,中苏两党关系先行破裂。与此同时,毛泽东 甚至远远超过他与赫鲁晓夫之间的冲突,但那时毛泽东却 调整中国的对外防御战略,苏联成为除美国之外威助中国 甘愿服从斯大林的领导,采取了向苏联“一边倒”的方 国家安全的另一个假想敌,莫斯科则在中苏第一次边界谈 针,其主要原因就在于当时中共还不具备挑战苏共在国际 判僵持时把中国视为觊觎苏联领土的扩张主义者。中苏同 共运中领导地位的能力。到50年代中期以后,中苏在社 盟关系破裂的命运至此已经无可挽回。 会主义阵营中的政治地位逐渐发生变化。苏共在二十大公 从逻辑上讲,分歧并不等于分裂,也不一定会导致分 开进行“自我批评”,无疑大大降低了莫斯科的威信,动 裂。分歧和矛盾是任何同盟关系中普遍存在和难以避免的 摇了苏联在同盟中的领导地位,而中国共产党则日益崛 现象。在西方资本主义阵营各国之间也存在着分歧和矛 起,特别是一五计划的顺利完成和参与处理波匈事件、支 盾,比如英美、英法、美法、美日、美韩之间的关系,并 持赫鲁晓夫渡过政治难关,毛泽东感到他应该对国际共产 非和谐美满,有时甚至也会发生激烈的冲突。但是,西方 主义运动和人类未来的发展承担更大的责任。就在这个时 的同盟始终没有发生根本性破裂。用前引中央情报局的方 候,毛泽东与赫鲁晓夫对于国际形势及其发展趋势的不同 法和逻辑完全可以解释这一现象:他们之间维系相互关系 认知开始显露,他们所制定的国内发展路线和方针也出现 的原则和标准是国家利益,而在冷战时代,这种国家利益 了分歧。苏联寻求缓和,中国则制造紧张:苏联希望和平 的最终体现就是保证在与共产主义世界对抗中西方国家的 环境,中国则鼓动革命情绪:苏联主张平衡发展,中国则 整体安全。为了这个根本的利益,每个国家都可以、也愿 非要打破平衡。这种分歧直接影响到如何建设社会主义, 意在某时某地放弃眼前利益和个别利益,就是说在需要的 以及如何领导社会主义阵营与资本主义世界斗争的问题。 时候,他们可以通过相互之间的妥协来保证同盟的继续存 在毛泽东看来,苏共领导人本来就缺乏政治经验,现在思 在。利益是可以分割和让渡的,以利益维系国家关系就容 想路线又出现偏差,如何还能领导社会主义阵营?尽管由 易达成妥协、化解矛盾。因此,仅仅存在分歧和矛盾并不 于苏联国力雄厚且颇具国际影响力,毛泽东从冷战格局的 意味着同盟必然破裂,而只是预示了一种可能性。如果双 现实出发,只能强调“以苏联为首”,但毛寻求的社会主 方能够实现妥协,弥合分歧,缓解矛盾,那么分裂是不会 义阵营领导格局本质上是中苏两党平起平坐而中共要“垂 发生的。然而,中苏之间的分歧并非利益之争。 帘听政”。国际共产主义运动主导权的重要体现是意识形 为了证明自己所采取的政策的合理性和正确性,中苏 态的正统地位,因为在共产党的理念中,只有高举马克思 双方必须从马克思列宁主义原理中寻找理论依据。因此, 列宁主义大旗,也即拥有意识形态话语权和正统地位的 6 C1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

社会和经济发展方针的基础。中共则刚刚完成对中国所有 制的社会主义改造,他们没有社会主义经济建设的经验, 接受并熟悉的只是斯大林的现成模式,而在政治理念中, 追求公有制和计划性是共产党人必然的价值取向。尽管毛 泽东也看到了斯大林模式中的某些弊端,但毕竟体会不 深,没有找到问题的症结所在。况且,毛泽东急于向共产 主义过渡,急于在经济上赶超美国和苏联,于是就把中国 的经济发展战略建立在大规模发动群众,一味地追求公有 化和集体化的基础上,并希望以此影响国际共产主义运 动。 无论如何,中共掌握国家政权比苏共晚了 32 年,而 这 32 年的时间差,以及两国文化和民族的差异,构成了 中苏之间在认知和政策上产生分歧的必然趋势。 第三阶段,1960~1964 年,双方在一系列涉及马克思 主义基本原理的问题上展开了激烈争论。出现了分歧就需 要辩明是非,这就是 1960 年双方对马克思主义基本理论 的各自表述,以及在世界工联会议和布加勒斯特会议上的 争吵;1963~1964 年双方通过报纸和电台开展的公开性政 治大论战。前期属于内部讨论和争执,目的在于说服对方 承认错误并留在阵营内,而后期,即 1962 年末中共在内 部将与苏共的分歧确定为敌我矛盾后,双方开始了指名道 姓的政治大论战,目的在于击败对方并将其排除在社会主 义阵营之外,中苏两党关系先行破裂。与此同时,毛泽东 调整中国的对外防御战略,苏联成为除美国之外威胁中国 国家安全的另一个假想敌,莫斯科则在中苏第一次边界谈 判僵持时把中国视为觊觎苏联领土的扩张主义者。中苏同 盟关系破裂的命运至此已经无可挽回。 从逻辑上讲,分歧并不等于分裂,也不一定会导致分 裂。分歧和矛盾是任何同盟关系中普遍存在和难以避免的 现象。在西方资本主义阵营各国之间也存在着分歧和矛 盾,比如英美、英法、美法、美日、美韩之间的关系,并 非和谐美满,有时甚至也会发生激烈的冲突。但是,西方 的同盟始终没有发生根本性破裂。用前引中央情报局的方 法和逻辑完全可以解释这一现象:他们之间维系相互关系 的原则和标准是国家利益,而在冷战时代,这种国家利益 的最终体现就是保证在与共产主义世界对抗中西方国家的 整体安全。为了这个根本的利益,每个国家都可以、也愿 意在某时某地放弃眼前利益和个别利益,就是说在需要的 时候,他们可以通过相互之间的妥协来保证同盟的继续存 在。利益是可以分割和让渡的,以利益维系国家关系就容 易达成妥协、化解矛盾。因此,仅仅存在分歧和矛盾并不 意味着同盟必然破裂,而只是预示了一种可能性。如果双 方能够实现妥协,弥合分歧,缓解矛盾,那么分裂是不会 发生的。然而,中苏之间的分歧并非利益之争。 为了证明自己所采取的政策的合理性和正确性,中苏 双方必须从马克思列宁主义原理中寻找理论依据。因此, 这一阶段的表现就是在意识形态领域的分歧和争论。不过 需要说明的是,中苏之间意识形态的分歧和争论与他们同 资本主义阵营意识形态的根本对立不同,后者是两种意识 形态之间的斗争——如同莱夫勒教授所说是一场争夺人类 灵魂的斗争 [12];而前者则是在同一意识形态内不同派别 之间的斗争,其实质并非信仰之争,而是在社会主义阵营 内部的话语权之争——如同第一国际马克思与蒲鲁东、巴 枯宁的争论,第二国际列宁与伯恩斯坦、考茨基的争论。 在中苏两党之间,无论是前期的内部讨论还是后期的公开 论战,在争夺对马克思主义的解释权和话语权的背后,实 质上是在争夺对国际共运和社会主义阵营的主导权。⑧因 为只有掌握了马克思主义的解释权和话语权,才能占据国 际共运领导者的正统地位,取得领导社会主义阵营、领导 国际共产主义运动的合法性。在这方面,摩根索所说意识 形态的工具性特征显得十分突出。⑨中共指责苏联是“修 正主义”和“右倾机会主义”,而在苏共看来,中国则是 “教条主义”和“‘左’倾激进主义”。从本质上讲,1960~ 1964 年中苏之间进行的是争夺国际共产主义运动主导权, 以及为此而产生的证明自身在马列主义意识形态中正统地 位的斗争。 此时,1956~1957 年出现的潜在因素便开始发生作用。 毛泽东与斯大林之间同样存在着分歧和矛盾,其激烈程度 甚至远远超过他与赫鲁晓夫之间的冲突,但那时毛泽东却 甘愿服从斯大林的领导,采取了向苏联“一边倒”的方 针,其主要原因就在于当时中共还不具备挑战苏共在国际 共运中领导地位的能力。到 50 年代中期以后,中苏在社 会主义阵营中的政治地位逐渐发生变化。苏共在二十大公 开进行“自我批评”,无疑大大降低了莫斯科的威信,动 摇了苏联在同盟中的领导地位,而中国共产党则日益崛 起,特别是一五计划的顺利完成和参与处理波匈事件、支 持赫鲁晓夫渡过政治难关,毛泽东感到他应该对国际共产 主义运动和人类未来的发展承担更大的责任。就在这个时 候,毛泽东与赫鲁晓夫对于国际形势及其发展趋势的不同 认知开始显露,他们所制定的国内发展路线和方针也出现 了分歧。苏联寻求缓和,中国则制造紧张;苏联希望和平 环境,中国则鼓动革命情绪;苏联主张平衡发展,中国则 非要打破平衡。这种分歧直接影响到如何建设社会主义, 以及如何领导社会主义阵营与资本主义世界斗争的问题。 在毛泽东看来,苏共领导人本来就缺乏政治经验,现在思 想路线又出现偏差,如何还能领导社会主义阵营?尽管由 于苏联国力雄厚且颇具国际影响力,毛泽东从冷战格局的 现实出发,只能强调“以苏联为首”,但毛寻求的社会主 义阵营领导格局本质上是中苏两党平起平坐而中共要“垂 帘听政”。国际共产主义运动主导权的重要体现是意识形 态的正统地位,因为在共产党的理念中,只有高举马克思 列宁主义大旗,也即拥有意识形态话语权和正统地位的 本刊特稿 6

本刊特稿 党,才具备领导国际共产主义运动的资格。于是,中苏之 词是主导权。就是说,导致中苏同盟破裂的直接原因是双 间在具体的对内对外政策上的分歧就逐步上升为思想政治 方对国际共运和社会主义同盟的主导权的争夺。那么,进 路线的斗争,意识形态领域的斗争。单纯的利益之争可以 一步的问题是,中苏两党领导人为什么非要争这个主导权 让步,可以妥协,因为还有最大的利益和根本的利益,但 呢?为什么他们要置双方的共同利益和同盟的整体利益于 主导权之争不在于实力大小、利益多少,而在于思想政治 不顾?中苏两国为什么会抛弃发展势头良好的合作前景, 路线的正确与否,因此在原则上是不可调和的。其实,中 最终走到了双方都不愿意看到的结局?为什么社会主义盟 苏双方并非没有认识到他们之间根本利益的一致性,并非 国之间出现分歧和矛盾时,就不能相互妥协而保证同盟的 不知道同盟破裂只能有利于他们共同的敌人,从本意讲, 继续?一句话,为什么中苏之间的关系就不能由利益来维 这对兄弟谁也不愿意分家,但问题是由谁来当家。两兄弟 系,以利益为准则呢?如果说在社会主义国家关系中,争 都要当家,就只有分家。 夺主导权表现出中苏关系的特殊性,那么这种特殊性寓于 就意识形态的话语权和对马克思列宁主义的解释权而 之中的普遍性又是什么?这就需要把讨论引向更深入的层 言,中共无疑占据着优势。道理很简单,马克思和列宁生 次,即图示中的另一个关键词一“结构失衡”所包含的 活在“革命与战争”的时代,他们的理论反映的是对那个 内容。 时代的思考。中共认为战后世界仍然处于“革命与战争” 的时代,所以他们从自身体验出发对马列主义的理解自然 社会主义国家关系的结构失衡 更符合马克思和列宁本人的原意,用“经典作家”的言词 来解释自己的行为也就顺理成章了。以赫鲁晓夫为代表的 研究中苏同盟的命运有两个参照物,一个是与此同时 苏共则认为时代已经变了,而追求和平与发展就无法完全 存在的西方盟国的内部关系,一个是社会主义阵营内部的 按照马列主义经典作家的言论行事。但马列主义的大旗既 国家关系。前者呈现出一种稳定性(从冷战结束后北约东 不能放弃,对马列主义又不便谈“修正”,所以苏共在政 扩的架势看甚至是超稳定性,后者则呈现出一种脆弱性 治论战中往往陷入理屈词穷的尴尬境地。这就难怪毛泽东 和动荡性。中苏同盟的状况与前者完全不同,却是后者中 常常讥笑赫鲁晓夫不懂马列,也难怪赫鲁晓夫在冲动之下 的一个典型范例。中苏关系的演变及其结局,在整个社会 采取意识形态争论之外的手段(如撤退专家、撕毁合同, 主义国家阵营中并非个别现象。人们在社会主义国家之间 试图压迫中共就范。更能说明问题的是,勃列日涅夫等苏 的关系中可以看到这样一个较为普遍的现象:两国相好, 共党内的保守派上台执政后,实际上已经有意放弃赫鲁晓 就好到不分你我一大家以兄弟相称,高尚的无产阶级国 夫的路线,其政治和政策取向正在逐渐与中共合拢,但是 际主义精神掩盖了一切分歧和矛盾:两国交恶,就恶到你 在1964年11月中共提出只有苏共公开宜布改变二十大路 死我活一以致抛弃国际交往的起码原则和惯例,甚至不 线才能谈到中苏和解时,勃列日涅夫却采取了强硬的拒绝 惜兵戎相见。显然,这种国家关系中缺乏各国一致认同的 态度。这就进一步证明,中苏之间的争端不是利益和声誉 政治准则,缺乏制约相互行为的妥协机制。不是不分你我 问题,也不是意识形态本身的问题,而是国际共产主义运 的朋友,就是你死我活的敌人。这种情况绝非仅仅存在于 动的主导权问题,甚至是双方领导人在社会主义阵营及本 中苏关系之中。在欧洲,苏南分裂后,苏军陈兵南斯拉夫 党中的合法性问题。无可奈何花落去,中苏关系走到这一 边境,甚至策划对铁托实施暗杀:波兰统一工人党政治局 步,同盟的命运就只剩下破裂这一条路了。 决定开除一些亲苏分子,便招致苏联驻军秘密向华沙挺 第四阶段,1965-1969年,中苏关系从两党分手走向 进:匈牙利政府想要探索一条建设社会主义的新路,即遭 两国交恶,中苏同盟彻底破裂。1965年3月中共拒绝参加 到苏联的武力镇压,其主要成员则被送上绞刑架:捷克斯 莫斯科会议,标志着中苏同盟公开瓦解,国际共运正式分 洛伐克的经济改革刚刚显示出摆脱苏联模式的倾向,苏联 裂。毛泽东未能取得对苏联创立的社会主义阵营的主导 军队顷刻之间就毁灭了布拉格之春。 权,甚至难以在其中立足,便决定“另起炉灶”,重新组 总之,从苏南冲突到中苏分裂,从苏联出兵布达佩斯 织国际共产主义运动的左派队伍。此后,随着边界问题的 到中越边境战争,社会主义阵营的同盟关系从未稳定过, 愈益被政治化,领土纠纷作为一种新的军事冲突因素,介 不断的动荡、分裂、改组,几乎伴随着同盟的存在而始 入到了两国关系的前途之中,中苏国家关系日益恶化,双 终。 方均视对方为敌对国家。最后,1969年的珍宝岛武装冲突 为什么社会主义阵营的国家关系和同盟关系在其成长 使中苏关系转向公开的对抗。从此之后,便是两个国家之 过程中显得如此脆弱?这恐怕不能完全用领袖的个性来解 间的对抗和冲突。中国调整外交战略,联美抗苏,冷战国 释。一般来说,社会主义国家对外政策的决策特点之一是 际格局也开始出现转型。 遵行领袖外交的原则,而其结果无疑会使某些个人性格凸 上述历史过程和对这一过程的分析表明,这里的关键 显在国际交往的舞台上。铁托的桀骜不驯,斯大林的恃强 7 C1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

党,才具备领导国际共产主义运动的资格。于是,中苏之 间在具体的对内对外政策上的分歧就逐步上升为思想政治 路线的斗争,意识形态领域的斗争。单纯的利益之争可以 让步,可以妥协,因为还有最大的利益和根本的利益,但 主导权之争不在于实力大小、利益多少,而在于思想政治 路线的正确与否,因此在原则上是不可调和的。其实,中 苏双方并非没有认识到他们之间根本利益的一致性,并非 不知道同盟破裂只能有利于他们共同的敌人,从本意讲, 这对兄弟谁也不愿意分家,但问题是由谁来当家。两兄弟 都要当家,就只有分家。 就意识形态的话语权和对马克思列宁主义的解释权而 言,中共无疑占据着优势。道理很简单,马克思和列宁生 活在“革命与战争”的时代,他们的理论反映的是对那个 时代的思考。中共认为战后世界仍然处于“革命与战争” 的时代,所以他们从自身体验出发对马列主义的理解自然 更符合马克思和列宁本人的原意,用“经典作家”的言词 来解释自己的行为也就顺理成章了。以赫鲁晓夫为代表的 苏共则认为时代已经变了,而追求和平与发展就无法完全 按照马列主义经典作家的言论行事。但马列主义的大旗既 不能放弃,对马列主义又不便谈“修正”,所以苏共在政 治论战中往往陷入理屈词穷的尴尬境地。这就难怪毛泽东 常常讥笑赫鲁晓夫不懂马列,也难怪赫鲁晓夫在冲动之下 采取意识形态争论之外的手段 (如撤退专家、撕毁合同), 试图压迫中共就范。更能说明问题的是,勃列日涅夫等苏 共党内的保守派上台执政后,实际上已经有意放弃赫鲁晓 夫的路线,其政治和政策取向正在逐渐与中共合拢,但是 在 1964 年 11 月中共提出只有苏共公开宣布改变二十大路 线才能谈到中苏和解时,勃列日涅夫却采取了强硬的拒绝 态度。这就进一步证明,中苏之间的争端不是利益和声誉 问题,也不是意识形态本身的问题,而是国际共产主义运 动的主导权问题,甚至是双方领导人在社会主义阵营及本 党中的合法性问题。无可奈何花落去,中苏关系走到这一 步,同盟的命运就只剩下破裂这一条路了。 第四阶段,1965~1969 年,中苏关系从两党分手走向 两国交恶,中苏同盟彻底破裂。1965 年 3 月中共拒绝参加 莫斯科会议,标志着中苏同盟公开瓦解,国际共运正式分 裂。毛泽东未能取得对苏联创立的社会主义阵营的主导 权,甚至难以在其中立足,便决定“另起炉灶”,重新组 织国际共产主义运动的左派队伍。此后,随着边界问题的 愈益被政治化,领土纠纷作为一种新的军事冲突因素,介 入到了两国关系的前途之中,中苏国家关系日益恶化,双 方均视对方为敌对国家。最后,1969 年的珍宝岛武装冲突 使中苏关系转向公开的对抗。从此之后,便是两个国家之 间的对抗和冲突。中国调整外交战略,联美抗苏,冷战国 际格局也开始出现转型。 上述历史过程和对这一过程的分析表明,这里的关键 词是主导权。就是说,导致中苏同盟破裂的直接原因是双 方对国际共运和社会主义同盟的主导权的争夺。那么,进 一步的问题是,中苏两党领导人为什么非要争这个主导权 呢?为什么他们要置双方的共同利益和同盟的整体利益于 不顾?中苏两国为什么会抛弃发展势头良好的合作前景, 最终走到了双方都不愿意看到的结局?为什么社会主义盟 国之间出现分歧和矛盾时,就不能相互妥协而保证同盟的 继续?一句话,为什么中苏之间的关系就不能由利益来维 系,以利益为准则呢?如果说在社会主义国家关系中,争 夺主导权表现出中苏关系的特殊性,那么这种特殊性寓于 之中的普遍性又是什么?这就需要把讨论引向更深入的层 次,即图示中的另一个关键词——“结构失衡”所包含的 内容。 社会主义国家关系的结构失衡 研究中苏同盟的命运有两个参照物,一个是与此同时 存在的西方盟国的内部关系,一个是社会主义阵营内部的 国家关系。前者呈现出一种稳定性 (从冷战结束后北约东 扩的架势看甚至是超稳定性),后者则呈现出一种脆弱性 和动荡性。中苏同盟的状况与前者完全不同,却是后者中 的一个典型范例。中苏关系的演变及其结局,在整个社会 主义国家阵营中并非个别现象。人们在社会主义国家之间 的关系中可以看到这样一个较为普遍的现象:两国相好, 就好到不分你我——大家以兄弟相称,高尚的无产阶级国 际主义精神掩盖了一切分歧和矛盾;两国交恶,就恶到你 死我活——以致抛弃国际交往的起码原则和惯例,甚至不 惜兵戎相见。显然,这种国家关系中缺乏各国一致认同的 政治准则,缺乏制约相互行为的妥协机制。不是不分你我 的朋友,就是你死我活的敌人。这种情况绝非仅仅存在于 中苏关系之中。在欧洲,苏南分裂后,苏军陈兵南斯拉夫 边境,甚至策划对铁托实施暗杀;波兰统一工人党政治局 决定开除一些亲苏分子,便招致苏联驻军秘密向华沙挺 进;匈牙利政府想要探索一条建设社会主义的新路,即遭 到苏联的武力镇压,其主要成员则被送上绞刑架;捷克斯 洛伐克的经济改革刚刚显示出摆脱苏联模式的倾向,苏联 军队顷刻之间就毁灭了布拉格之春。 总之,从苏南冲突到中苏分裂,从苏联出兵布达佩斯 到中越边境战争,社会主义阵营的同盟关系从未稳定过, 不断的动荡、分裂、改组,几乎伴随着同盟的存在而始 终。 为什么社会主义阵营的国家关系和同盟关系在其成长 过程中显得如此脆弱?这恐怕不能完全用领袖的个性来解 释。一般来说,社会主义国家对外政策的决策特点之一是 遵行领袖外交的原则,而其结果无疑会使某些个人性格凸 显在国际交往的舞台上。铁托的桀骜不驯,斯大林的恃强 本刊特稿 7