·逐渐削减农产品出口补贴。 ·动植物检疫。 (三)中国农产品贸易与WTO 中国于2001年正式加人WTO,这对中国经济走向世界是有利的。对农业来讲,有利有弊。有利的 方面是,减少农产品出口障碍,也有利于进口国内消费者所需的农产品;不利的方面是,外来的农产品 会冲击国内的农业生产,甚至可能削弱处于劣势的中国农业。面对挑战,可能采取的对策是: ·加强农业,提高农产品的国际竞争能力。 ·争取出口劳动密集型产品(畜产品、水产品、蔬菜、花卉等),对粮棉油等土地资源密集型农产 品实行基本自给,适量进口的方针。 ·用足“绿箱”政策,用好“黄箱”政策。在大力增加农业投入的前提下,调整农业财政支出的结 构,使之逐步与WTO的规则接轨。 第三节集约化专业化规模化 现代化以前的农业(原始农作制、传统农作制)其经营往往以粗放、多样和小规模为特征,随着经 济与社会分工的发展,逐渐转向集约化、专业化和规模化的现代型农业经营方式。集约化是专业化和规 模化的前提,专业化是集约化的结果和规模化的条件,这三者之间存在着有机联系。 一、集约化 (一)从粗放到集约一 历史的必然 集约(intensive)的意思是,在单位面积土地上通过较高的投人(劳力、资金、技术)以取得较高 的产出与效益。在农业发展初期,尤其是在人多地少的国家往往以劳动集约为主,随着经济与农业的发 展,资金(机械、肥料、灌溉、农田基本建设等)与技术集约上升为主导地位。 人类学家Marris指出:“人类社会的发展在本质上就是生产的集约化程度进一步加强而已”。世 界农业发展的历史就是一个从粗放到集约、从低级到高级的持续发展的过程。表现为:由低投人到高投 人、由自然到人工、由低产到高产、由低效益到高效益、由破坏资源环境到保护建设资源环境。 (二)集约化与资源环境 当前世界上有一些属于自然生态农业学派的西方学者,他们反对集约而提倡粗放,认为集约化必然 破坏资源环境,因而,他们反对高产高效、反对农业现代化、反对导致高产的化肥、灌溉、良种等现代 农业要素。对此,我们应作具体分析。 ·当今世界的环境污染源主要来自工业和生活废弃物。 ·农业生产过程也是污染源之一。从农业发展的历史看,粗放农作制是破坏环境的重要根源。毁 林刀耕火种的原始生态制、广种薄收低投人的传统农作制、大水漫灌制、草原超载过牧制等粗放做法, 破坏了森林、草原,造成水土流失、土地沙化、土壤盐碱化。 ·在集约农作下,农业与环境的关系是双向反馈的关系,农业既可能破坏环境,也可能改善环境。 集约农作制的本身要求有良好的资源环境条件作为生产的基础,否则,就不可能达到高产高效。一方面, 必须科学地保护环境、建设农田、改良品种、合理灌溉、平衡施肥,以草定畜,这样农业生产与环境建 设同时并进:另一方面,如果违反科学原则,超量掠夺资源、超标投入水肥与农药,也会引起资源环境 的退化。 ·肥料不是毒药而是农作物的粮食。人类的生活离不开粮食,农作物的生长发育离不开肥料,包括 有机肥和化肥。由于有机肥数量有限,化肥用量越来越多。无论有机肥还是化肥,它们在土壤中都要以 无机形态才能被作物所吸收,因而它们的机理是一样的。 化肥不但是农作物的粮食,而且是土壤肥力的源泉。有了化肥,庄稼长好了,可能回田的有机物质 6

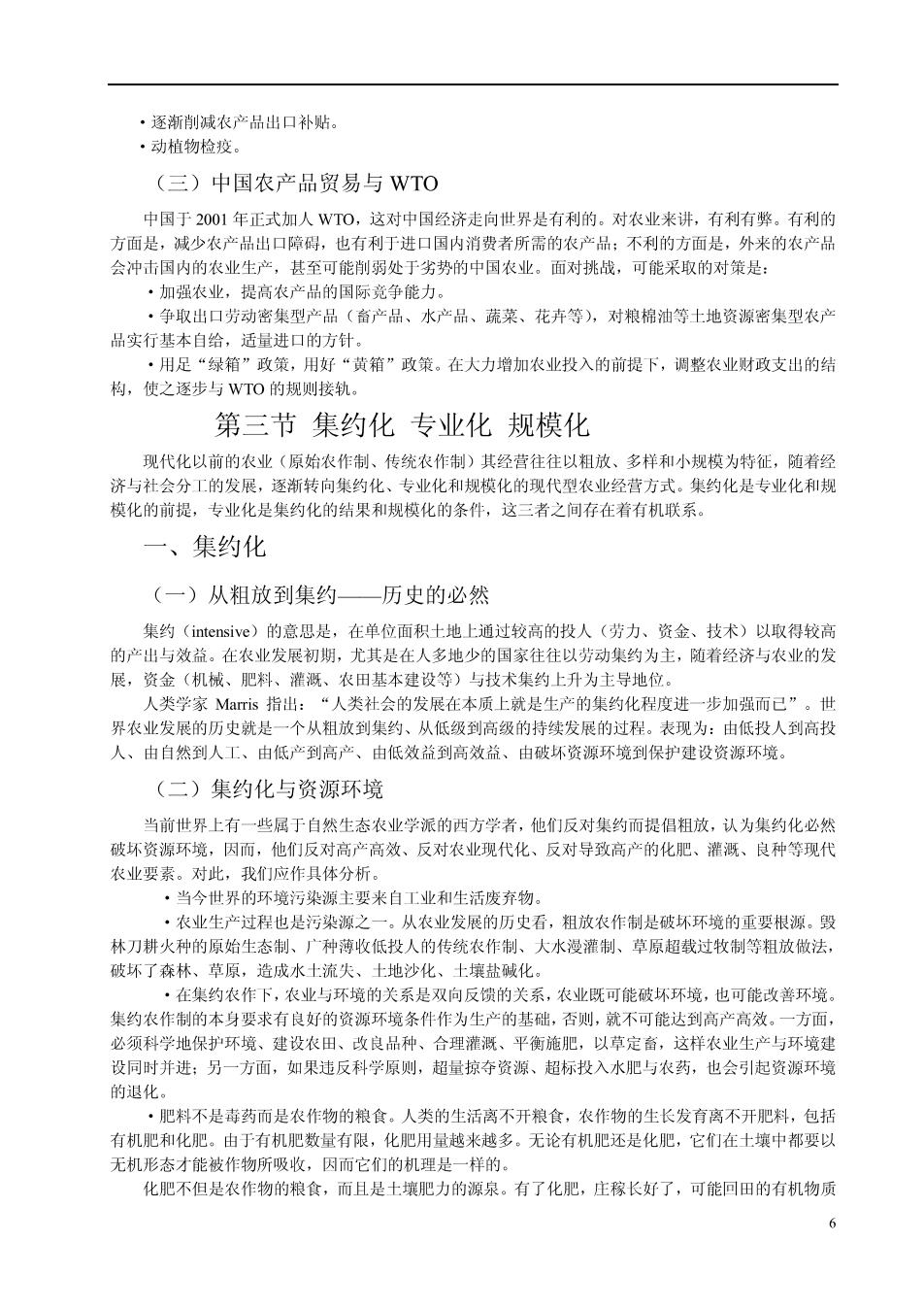

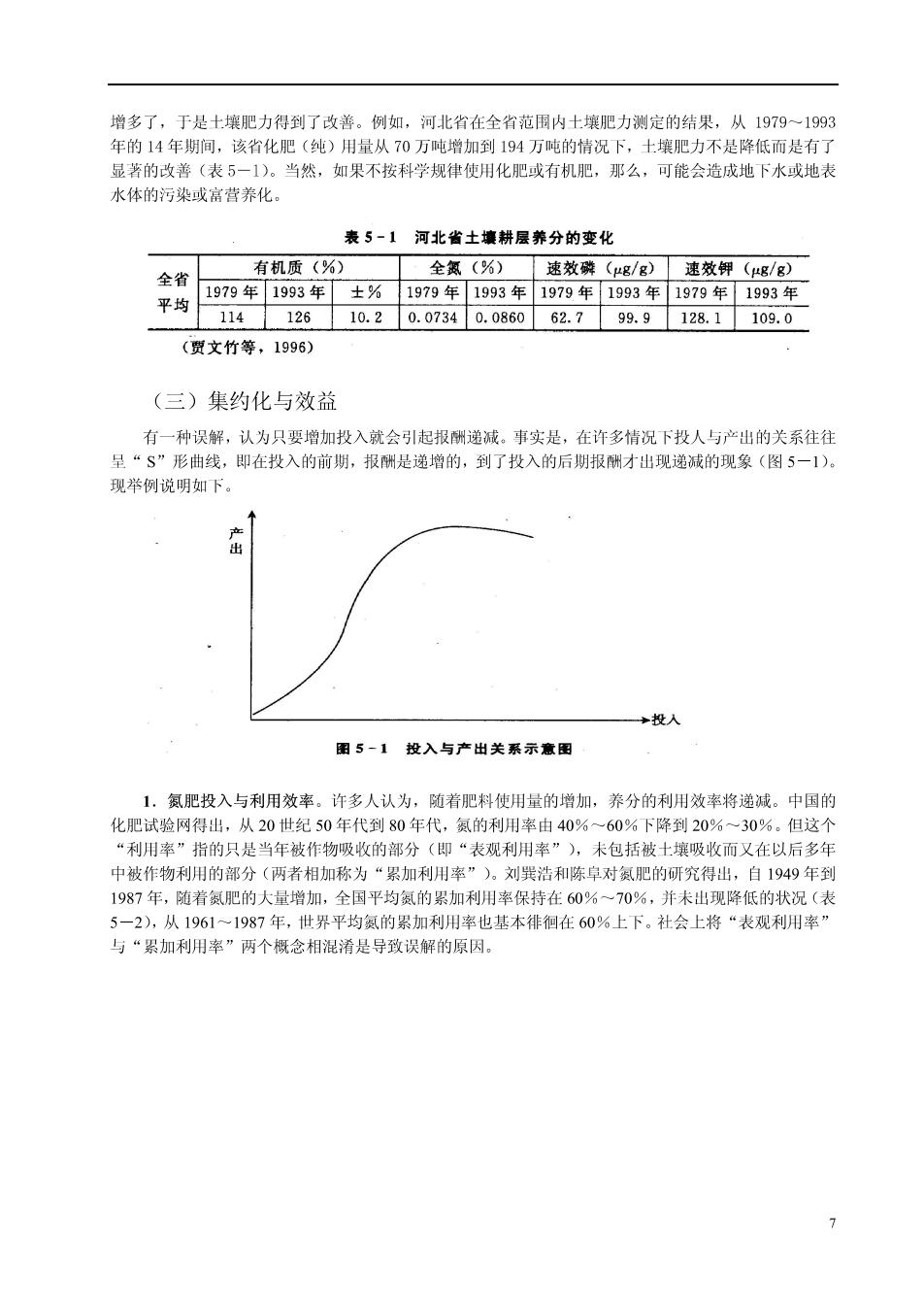

增多了,于是土壤肥力得到了改善。例如,河北省在全省范围内土壤肥力测定的结果,从1979~1993 年的14年期间,该省化肥(纯)用量从70万吨增加到194万吨的情况下,土壤肥力不是降低而是有了 显著的改善(表5一1)。当然,如果不按科学规律使用化肥或有机肥,那么,可能会造成地下水或地表 水体的污染或富营养化。 表5-1河北省士壤耕层养分的变化 有机质(%) 全氮(%) 速效磷(g/g) 全省 速效钾(g/g) 1979年1993年 士% 1979年1993年 1979年1993年 1979年 1993年 平均 114 126 10.2 0.0734 0.0860 62.7 99.9 128.1 109.0 (贾文竹等,1996) (三)集约化与效益 有一种误解,认为只要增加投入就会引起报酬递减。事实是,在许多情况下投人与产出的关系往往 呈“S”形曲线,即在投入的前期,报酬是递增的,到了投入的后期报酬才出现递减的现象(图5一1)。 现举例说明如下。 产 出 投入 图5-1投入与产出关系示意图 1.氮肥投入与利用效率。许多人认为,随着肥料使用量的增加,养分的利用效率将递减。中国的 化肥试验网得出,从20世纪50年代到80年代,氮的利用率由40%一60%下降到20%~30%。但这个 “利用率”指的只是当年被作物吸收的部分(即“表观利用率”),未包括被土壤吸收而又在以后多年 中被作物利用的部分(两者相加称为“累加利用率”)。刘巽浩和陈阜对氮肥的研究得出,自1949年到 1987年,随着氮肥的大量增加,全国平均氮的累加利用率保持在60%~70%,并未出现降低的状况(表 5一2),从1961~1987年,世界平均氮的累加利用率也基本徘徊在60%上下。社会上将“表观利用率” 与“累加利用率”两个概念相混淆是导致误解的原因。 7