第八章中国各地农业 内容提要 本章在理论上阐明农业的地域性原理以及中国农业的强地域性特点,重点介绍中国各地 区的农业和农作制,首先简介以县域为基本单元的10个一级区和东中西三片地区农作制的 内容和特征,然后分析六大省域连片区的农业发展战略。 学习目的 1、学习农业地域分异原理和中国农业的强地域性。 2、已初步了解全国以县域为基本单元的一级区和东中西三片地区农作制的特点。 3、同时,初步了解全国以省域为基本单元而连片的六大区的农业发展战略。(对初学者 可不求甚解。) 学习提示 1、本章是以地域为载体将以前各章课程内容进行综合运用。 2、学习时要抓住各地区农业和农作制的特点,不必强记大量的具体数字

第八章中国各地农业 第一节地域分异原理与中国农业的强地域性 由于地形地势、气候、土地、社会经济、人文等要素的相似与差异,区域存在着聚合与 分离的现象,同质则分离少,异质则分离多。在一个气候相近的大平原,分离相对较少,而 在一个地形地貌复杂的山区分离则较多。聚合与分离是相对的,宏观上的聚合可能包含着许 多微观上的分离,因此,分离总是绝对的。衡量分异程度可采用多样化系数,系数大则分离 多:反之,则分离少。公式是 x=∑[y1十(y:十y2)十(y1十y2十ys)十(y1十y2十y十…十y)] 式中:x为多样化系数,y1、y2、y、yn为各组成成分的比重且y>y2y>ym 一、自然与人文地理分异规律 20世纪80年代初,我国曾在大西北地区开展了一次轰轰烈烈的植树运动,结果事与愿 违,一哄而起。一阵风而散。近年,又在这干旱半干旱草原掀起了“退耕还林”的高潮,据 报道,有一个缺水多风沙的地方种树的死亡率高达80%以上。什么原因?简单地讲,它们都 是违反了地域分异规律。森林喜水,干旱条件下树木难以成活、生长。硬着头皮蛮干,造成 了人力、物力与财力的极大浪费。 与工业不同,受天、地、人、物影响的农作(包括农、林、牧)具有强烈的地域性。形 成这种地域差异的原因:一方面是由于自然条件地带性与非地带性的差异决定了农业生物的 适应范围与适应程度,另一方面是社会经济条件的差异决定了农业资源的利用方向,农林牧 布局、结构、经营方式和生产发展水平等,以下介绍的几个与地域性有关的规律是值得重视 的。 (一)自然地理分异规律 由于地球与太阳的位置及其运动的特点、地面上海陆分布的关系以及地质地貌的变化, 造成了地球上各个地区水热条件的差异,因此形成了多种多样的自然生态环境。这种差异在 地表上往往按一定方向有规律的更迭并近于带状分布,形成了纬度地带性、经度地带性和垂 直地带性。中国的北寒南暖、东湿西干、“山下桃花山上雪”等现象就是这种地带性的表现, 除了地带性规律以外,还存在着由于地质地貌的差异而形成的非地带性差异。这些自然地理 的差异决定了不同地域农林牧、粮棉油的分布格局与生产基础。《齐民要术》(公元6世纪) 写道“地势有良薄,山泽有异宜,顺天时,量地利,则用力少而成功多,任情返道,劳而无 获”。 (二)人文地理分异规律 由于人类的各种活动促成了地理环境的种种差异性,其中经济地理的分异是人文地理分 异中最重要的部分,它反映了社会经济综合体的地域分异规律。除自然条件外,不同地区的 2

社会经济的发展水平与类型还要受历史、政治、人口、资源、市场、科学技术等多种人为因 素的影响,从而形成具有不同特色的社会经济综合体。农业的发展不但受制于自然地理分异 规律,而且也受制于经济地理分异规律。海陆分布、城乡关系、交通条件、人口多少决定了 对农产品与劳动力的需求以及加工、流通、贸易等方面。例如,农业区位理论提出了以城市 为中心由内向外呈同心圆分布的农业地带性,离城市近的生产价值高,保存期短、不耐运输 的产品(如奶类),距离较远的则集约生产不腐烂便于运输的粮食等,距离再远则作为粗放 农作或粗放放牧用。与自给自足的农村经济不同,在商品经济条件下,经济地理的差异在很 大程度上决定了农业的方向、结构、农村经济状况、农业现代化进程等。 (三)资源配置与劳动地域分工规律 随着社会生产力的发展、商品生产和交换的日益增长,资源配置力求扬长避短发挥优势, 社会劳动分工越来越细,无论什么样的分工都必须立足于特定的地区进行生产,从而形成了 劳动的地域分工。具体地说,是指一定地区专门生产几种产品、一种产品甚至是某一产品的 某一部分生产的专门化,并与其它地区进行分工与协作。这种劳动地域分工是扬长避短原则 在区域农作制中的具体应用。 二、农作制地域分异规律 (一)生物地理分异规律 物竞天择,适者生存。自然与社会经济环境对有机体的生长发育、形态、生理、分布、 移动与行为方式、结构等均产生重大的影响。农业生物的分布是有规律性的,它是根据自然 的地带性与非地带性规律以及社会、经济环境而决定的。中国的《诗经》、《禹贡》、《管子·地 员篇》早已记述了中国南北方植物的种类分布及与水文、土壤、气候的关系。《农桑通诀》 中指出:“九州田土,土各有异,田各有等,山川阻隔,风气不同,凡物之种,各有所宜”。 2002年秋笔者去河北坝上草原考察时,当地官员特邀我到康保县北部去看大片人工栽植的灌 木--柠条。这里降雨量只有300mm,种树效果差,种植的乔木几十年还是小老头树,既无生 产力、无经济效益,也不防风沙;但3一5年生的柠条却茂盛生长,既保土以免远扬到首都北 京,又可作为羊的饲料,有经济收入,深受农民欢迎。但有关业务部门却坚持要他们贯彻以 乔木为主造林的方针。因而当地人提出的防沙保土的方针即草与灌木为主,却没有被采纳。 (二)农业地域分异规律 既然自然地理、人文地理、生物地理都在进行着分离,那么作为生物与环境统一体的农 业也必然随之而分离。世界上农业类型多样,它们都是由当地的自然与人文环境决定的,是 在历史演变过程中形成的。例如,半干旱草原荒漠实行的是原始游牧制,经济文化极端落后 的湿热赤道附近盛行游耕制,发展中国家盛行传统自给性的粗放农作制,而欧美发达国家则 多实行现代商品性机械化农作。随着历史的进程,随着社会经济的发展与人工环境及软环 节的不断改善,农作制也将从传统性、自给性、粗放性向现代性、商品性、集约性、可持续 性方向发展。尽管如此,农作制的地域性、多样性仍将长期存在。 三、中国地域与农业分异突出 3

中国地域辽阔、幅员广大,自然与社会经济条件格外复杂。中国的这种地域多样性与 复杂性在世界上也是罕见的。 (一)自然条件的纬度、经度、垂直地带性差异极大 与世界上一些幅员广阔的大国,如俄罗斯、美国、加拿大、印度,巳西、澳大利亚等相 比较,中国在地势、地貌、气候、土壤、植被等方面的纬度、经度、垂直地域差异之大是无 与伦比的。表现在:①地势上的三个阶梯,第一级阶梯是青藏高原,少量农牧业可分布到海 拔4000m以上的地区。第二级阶梯是海拔2000~1000m的云贵高原、四川盆地、黄土高原和内 蒙古高原等,这里分布着大量的早作农牧业。第三级阶梯是海拔500m以下低山丘陵以及海拔 200m以下的几个大平原,这里是中国农业的精华所在。②地貌上的三分天下。即山地、高原、 丘陵和平地各占1/3。山高坡陡,为农业的发展带来极大的不便,而水土流失则十分严重。 ③气候上的三大区域。即东部季风气候区,雨水丰沛,雨热同季,但洪涝灾害多:西部内陆 干旱区,干旱少雨、草木稀疏:青藏高原高寒区,农、林业只局限于河谷地带。④植被上的 三大类型。即东部湿润半湿润地区的森林地带,东西过渡半干旱地区的草原地带以及西部内 陆干旱荒漠与高寒草原地带。由上可见,如此复杂的自然状况必然会造成农业上的多样化与 显著的地域性(图8-1) 图8-1中国地势图(中国自然地理图集) (二)东、中、西部农村社会经济状况差异极大 与自然条件复杂性由西向东逐步减少的方向相反,中国的农村社会经济状况则由东向西 逐步变劣。农村经济水平、第二、三产业比重、农民收人逐步递减,而农业人口所占比例, 贫困人口比例及第一产业所占比重逐步增加,农业的物质装备与投人水平、农民素质与科学 技术教育水平逐步降低。此外,由于城乡距离,交通状况、信息水平,民族素质与习惯等因 素又加剧了不同区域农村社会经济状况的复杂性。不了解这种复杂性与地域性,就难以找出 正确的对策与发展战略。在一次国际会议上,当笔者讲述到中国多数农民的收人还处在世界 银行规定的贫困线下,即一天一美元以下时,一位亚洲银行的代表站起来提出了异议,他说 “我看到的中国农村都已经富裕起来了”,我问他是从哪里看到的。他回答道:“我是在上海 和厦门郊区看到的”,随之,当场与会者发出了笑声。我们只请人家看沿海地区一些好的地 方,而没有介绍不同地域的状况,难怪外国朋友得出了这种结论。 4

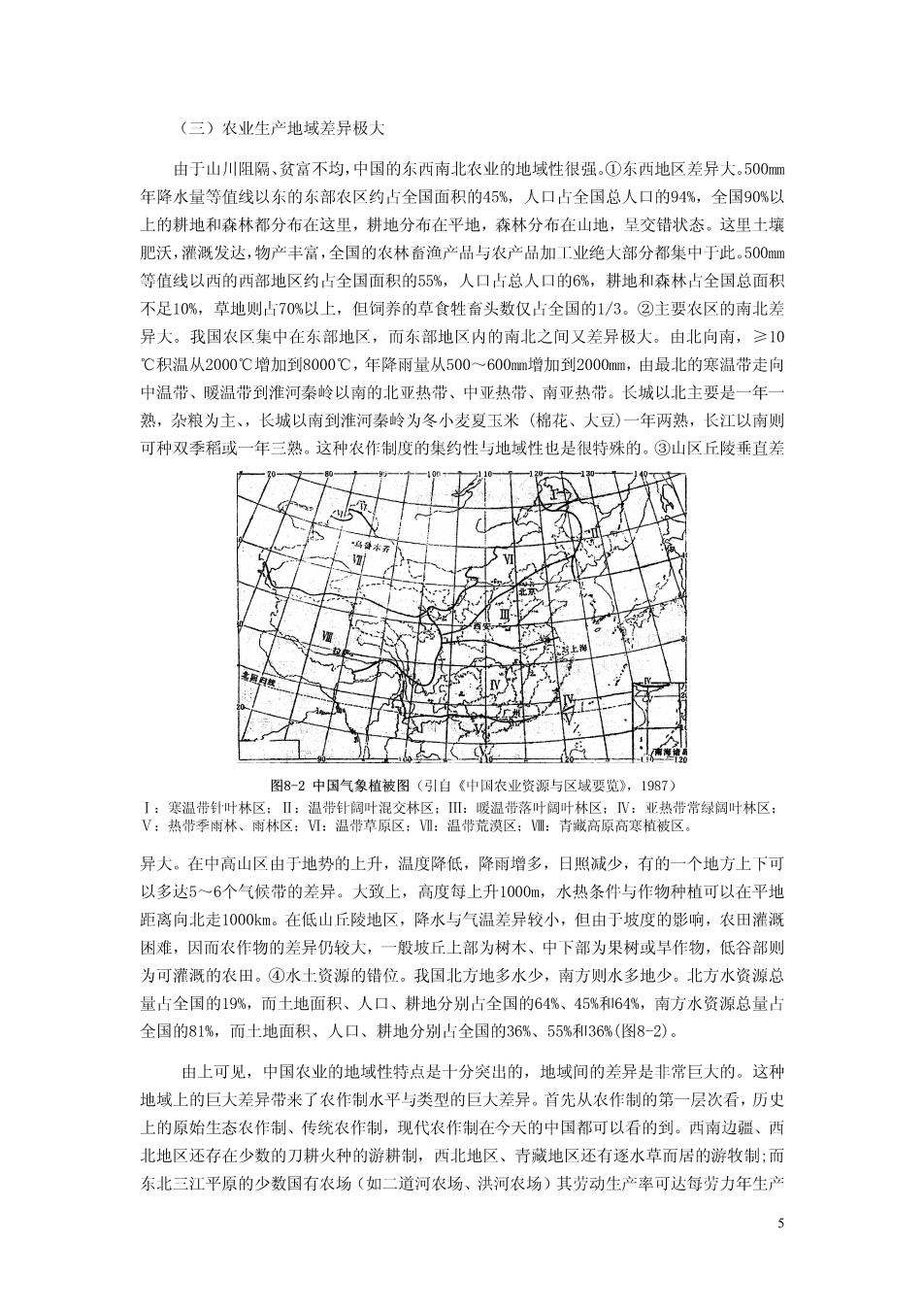

(三)农业生产地域差异极大 由于山川阻隔、贫富不均,中国的东西南北农业的地域性很强.①东西地区差异大。500mm 年降水量等值线以东的东部农区约占全国面积的45%,人口占全国总人口的94%,全国90%以 上的耕地和森林都分布在这里,耕地分布在平地,森林分布在山地,呈交错状态。这里土壤 肥沃,灌溉发达,物产丰富,全国的农林畜渔产品与农产品加工业绝大部分都集中于此。500m 等值线以西的西部地区约占全国面积的55%,人口占总人口的6%,耕地和森林占全国总面积 不足10%,草地则占70%以上,但饲养的草食牲畜头数仅占全国的1/3。②主要农区的南北差 异大。我国农区集中在东部地区,而东部地区内的南北之间又差异极大。由北向南,≥10 ℃积温从2000℃增加到8000℃,年降雨量从500一600m增加到2000mm,由最北的寒温带走向 中温带、暖温带到淮河秦岭以南的北亚热带、中亚热带、南亚热带。长城以北主要是一年一 熟,杂粮为主、,长城以南到淮河秦岭为冬小麦夏玉米(棉花、大豆)一年两熟,长江以南则 可种双季稻或一年三熟。这种农作制度的集约性与地域性也是很特殊的。③山区丘陵垂直差 图8-2中国气象植被图(引自《中国农业资源与区域要览》,1987) I:寒温带针叶林区:Ⅱ:温带针阔叶混交林区:I:暖温带落叶阔叶林区:V:亚热带常绿阔叶林区: V:热带季雨林、雨林区:Ⅵ:温带草原区:Ⅶ:温带荒漠区;Ⅷ:青藏高原高寒植被区。 异大。在中高山区由于地势的上升,温度降低,降雨增多,日照减少,有的一个地方上下可 以多达5~6个气候带的差异。大致上,高度每上升1000m,水热条件与作物种植可以在平地 距离向北走1000km。在低山丘陵地区,降水与气温差异较小,但由于坡度的影响,农田灌溉 困难,因而农作物的差异仍较大,一般坡丘上部为树木、中下部为果树或旱作物,低谷部则 为可灌溉的农田。④水土资源的错位。我国北方地多水少,南方则水多地少。北方水资源总 量占全国的19%,而土地面积、人口、耕地分别占全国的64%、45%和64%,南方水资源总量占 全国的81%,而土地面积、人口、耕地分别占全国的36%、55%和36%(图8-2)。 由上可见,中国农业的地域性特点是十分突出的,地域间的差异是非常巨大的。这种 地域上的巨大差异带来了农作制水平与类型的巨大差异。首先从农作制的第一层次看,历史 上的原始生态农作制、传统农作制,现代农作制在今天的中国都可以看的到。西南边疆、西 北地区还存在少数的刀耕火种的游耕制,西北地区、青藏地区还有逐水草而居的游牧制;而 东北三江平原的少数国有农场(如二道河农场、洪河农场)其劳动生产率可达每劳力年生产 5