食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第七章 食品中化学物质的遗传毒理学 第一节 基本概念 遗传毒理学(Genetic Toxicology)是毒理学的一个分支,研究外源化学物及其他环境因素 对生物体遗传机构的损害作用及其规律。其主要目的是检测那些能引起DNA损伤的环境因 素,研究其遗传毒作用的特点及对人类的潜在危害。环境因素对生物体遗传机构损伤的研究 起始于二十世纪二十年代。在1927年MuUer就发现x射线可引起果蝇性连锁显性致死性突变。 又经过大约二十年的时间,到1942年Auer-back和Robson发现了第一个能引起基因突变的化 学物——芥子气。之后有一系列有关外源化学物可引起基因突变或染色体损伤的报道。大量 的研究成果已使人们相信,化学物及其他环境因素导致生物体遗传机构的改变,可以引起人 类某些遗传性疾病并且与癌症的发生有关。 遗传物质发生变化引起遗传信息的改变,并产生新的表型效应称为突变(Mutation)。突 变可在自然条件下发生,称为自发突变(spontaneous mutation);也可人为地或受各种因素诱 发产生,称为诱发突变(induced mutation)。自发突变的发生率很低,它提供了生物进化的基 础。 虽然人为的诱发突变也常用以培养和开发新种和良种,但是在毒理学中把突变作为一种 损害作用。环境因素引起生物体突变发生的作用及过程称为致突变作用或诱变作用 (mutagenesis)。环境中存在的可诱发突变发生的因素包括化学因素(各种化学物质)、物理因 素(如电离辐射)和生物因素(如病毒)。其中化学因素存在最广泛,人们接触机会最多,在环 境致突变作用中占有最重要的地位。凡能引起致突变作用的化学物称为化学诱变剂(chemical mutagen)。有些化学物质具有很高的化学活性,其原型或其化学水解产物就可以引起生物体 的突变,称为直接诱变剂(direct-acting mutagen);有些化学物质其本身不能引起突变,必须 在生物体内经过代谢活化才呈现致突变作用,称为间接诱变剂(indirect-acting mutagen)。 本章所用的遗传毒性和致突变性两个术语既有联系又有区别。致突变性和致癌性都是精 确的概念,在一个实验群体中的突变率和癌发生率可以定量检测。遗传毒性是泛指对基因组 的毒性,对基因组的毒作用可引起致突变性及其他各种不同的效应,如染色体畸变、噬菌体 引起细菌死亡、DNA链断裂及细胞分裂抑制等。这些效应都可作为评价遗传毒性的终点。 第二节 遗传损伤的类型 根据DNA改变牵涉范围的大小,在遗传毒理学中可将遗传损伤分为三大类,即基因突 变、染色体畸变及基因组突变。 一、基因突变 基因突变(gene mutation)指在基因中DNA序列的改变。基因突变是分子水平的变化,在 光学显微镜下无法看见,一般是以表型(如生长、生化、形态等)的改变为基础进行检测,也 可通过核酸杂交技术、DNA单链构象多态分析(SSCP)及DNA测序等方法检测DNA序列的改 变来确定。基因突变可分为以下几种基本的类型: 152

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第七章 食品中化学物质的遗传毒理学 第一节 基本概念 遗传毒理学(Genetic Toxicology)是毒理学的一个分支,研究外源化学物及其他环境因素 对生物体遗传机构的损害作用及其规律。其主要目的是检测那些能引起DNA损伤的环境因 素,研究其遗传毒作用的特点及对人类的潜在危害。环境因素对生物体遗传机构损伤的研究 起始于二十世纪二十年代。在1927年MuUer就发现x射线可引起果蝇性连锁显性致死性突变。 又经过大约二十年的时间,到1942年Auer-back和Robson发现了第一个能引起基因突变的化 学物——芥子气。之后有一系列有关外源化学物可引起基因突变或染色体损伤的报道。大量 的研究成果已使人们相信,化学物及其他环境因素导致生物体遗传机构的改变,可以引起人 类某些遗传性疾病并且与癌症的发生有关。 遗传物质发生变化引起遗传信息的改变,并产生新的表型效应称为突变(Mutation)。突 变可在自然条件下发生,称为自发突变(spontaneous mutation);也可人为地或受各种因素诱 发产生,称为诱发突变(induced mutation)。自发突变的发生率很低,它提供了生物进化的基 础。 虽然人为的诱发突变也常用以培养和开发新种和良种,但是在毒理学中把突变作为一种 损害作用。环境因素引起生物体突变发生的作用及过程称为致突变作用或诱变作用 (mutagenesis)。环境中存在的可诱发突变发生的因素包括化学因素(各种化学物质)、物理因 素(如电离辐射)和生物因素(如病毒)。其中化学因素存在最广泛,人们接触机会最多,在环 境致突变作用中占有最重要的地位。凡能引起致突变作用的化学物称为化学诱变剂(chemical mutagen)。有些化学物质具有很高的化学活性,其原型或其化学水解产物就可以引起生物体 的突变,称为直接诱变剂(direct-acting mutagen);有些化学物质其本身不能引起突变,必须 在生物体内经过代谢活化才呈现致突变作用,称为间接诱变剂(indirect-acting mutagen)。 本章所用的遗传毒性和致突变性两个术语既有联系又有区别。致突变性和致癌性都是精 确的概念,在一个实验群体中的突变率和癌发生率可以定量检测。遗传毒性是泛指对基因组 的毒性,对基因组的毒作用可引起致突变性及其他各种不同的效应,如染色体畸变、噬菌体 引起细菌死亡、DNA链断裂及细胞分裂抑制等。这些效应都可作为评价遗传毒性的终点。 第二节 遗传损伤的类型 根据DNA改变牵涉范围的大小,在遗传毒理学中可将遗传损伤分为三大类,即基因突 变、染色体畸变及基因组突变。 一、基因突变 基因突变(gene mutation)指在基因中DNA序列的改变。基因突变是分子水平的变化,在 光学显微镜下无法看见,一般是以表型(如生长、生化、形态等)的改变为基础进行检测,也 可通过核酸杂交技术、DNA单链构象多态分析(SSCP)及DNA测序等方法检测DNA序列的改 变来确定。基因突变可分为以下几种基本的类型: 152

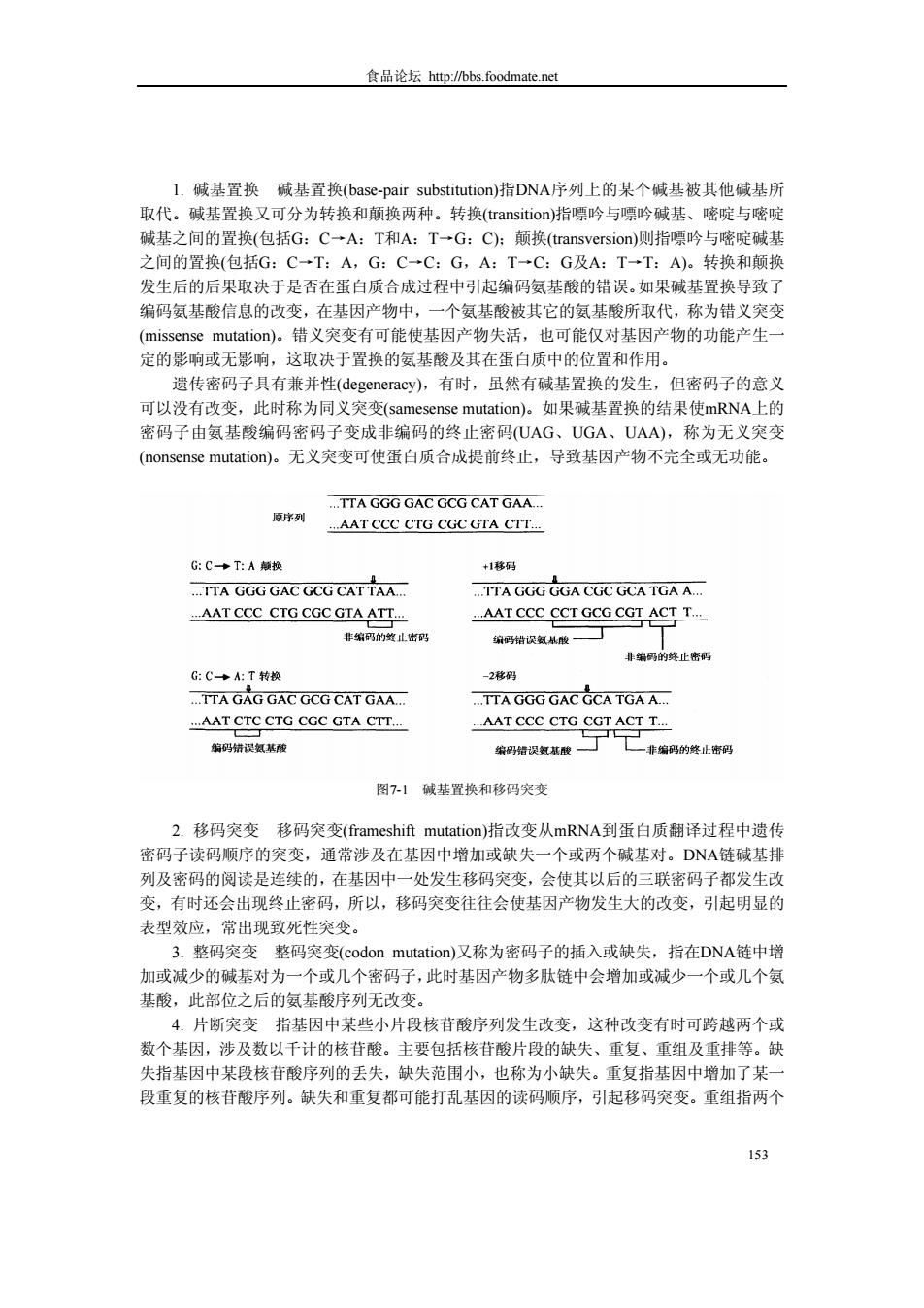

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 1. 碱基置换 碱基置换(base-pair substitution)指DNA序列上的某个碱基被其他碱基所 取代。碱基置换又可分为转换和颠换两种。转换(transition)指嘌吟与嘌吟碱基、嘧啶与嘧啶 碱基之间的置换(包括G:C→A:T和A:T→G:C);颠换(transversion)则指嘌吟与嘧啶碱基 之间的置换(包括G:C→T:A,G:C→C:G,A:T→C:G及A:T→T:A)。转换和颠换 发生后的后果取决于是否在蛋白质合成过程中引起编码氨基酸的错误。如果碱基置换导致了 编码氨基酸信息的改变,在基因产物中,一个氨基酸被其它的氨基酸所取代,称为错义突变 (missense mutation)。错义突变有可能使基因产物失活,也可能仅对基因产物的功能产生一 定的影响或无影响,这取决于置换的氨基酸及其在蛋白质中的位置和作用。 遗传密码子具有兼并性(degeneracy),有时,虽然有碱基置换的发生,但密码子的意义 可以没有改变,此时称为同义突变(samesense mutation)。如果碱基置换的结果使mRNA上的 密码子由氨基酸编码密码子变成非编码的终止密码(UAG、UGA、UAA),称为无义突变 (nonsense mutation)。无义突变可使蛋白质合成提前终止,导致基因产物不完全或无功能。 图7-1 碱基置换和移码突变 2. 移码突变 移码突变(frameshift mutation)指改变从mRNA到蛋白质翻译过程中遗传 密码子读码顺序的突变,通常涉及在基因中增加或缺失一个或两个碱基对。DNA链碱基排 列及密码的阅读是连续的,在基因中一处发生移码突变,会使其以后的三联密码子都发生改 变,有时还会出现终止密码,所以,移码突变往往会使基因产物发生大的改变,引起明显的 表型效应,常出现致死性突变。 3. 整码突变 整码突变(codon mutation)又称为密码子的插入或缺失,指在DNA链中增 加或减少的碱基对为一个或几个密码子,此时基因产物多肽链中会增加或减少一个或几个氨 基酸,此部位之后的氨基酸序列无改变。 4. 片断突变 指基因中某些小片段核苷酸序列发生改变,这种改变有时可跨越两个或 数个基因,涉及数以千计的核苷酸。主要包括核苷酸片段的缺失、重复、重组及重排等。缺 失指基因中某段核苷酸序列的丢失,缺失范围小,也称为小缺失。重复指基因中增加了某一 段重复的核苷酸序列。缺失和重复都可能打乱基因的读码顺序,引起移码突变。重组指两个 153

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 1. 碱基置换 碱基置换(base-pair substitution)指DNA序列上的某个碱基被其他碱基所 取代。碱基置换又可分为转换和颠换两种。转换(transition)指嘌吟与嘌吟碱基、嘧啶与嘧啶 碱基之间的置换(包括G:C→A:T和A:T→G:C);颠换(transversion)则指嘌吟与嘧啶碱基 之间的置换(包括G:C→T:A,G:C→C:G,A:T→C:G及A:T→T:A)。转换和颠换 发生后的后果取决于是否在蛋白质合成过程中引起编码氨基酸的错误。如果碱基置换导致了 编码氨基酸信息的改变,在基因产物中,一个氨基酸被其它的氨基酸所取代,称为错义突变 (missense mutation)。错义突变有可能使基因产物失活,也可能仅对基因产物的功能产生一 定的影响或无影响,这取决于置换的氨基酸及其在蛋白质中的位置和作用。 遗传密码子具有兼并性(degeneracy),有时,虽然有碱基置换的发生,但密码子的意义 可以没有改变,此时称为同义突变(samesense mutation)。如果碱基置换的结果使mRNA上的 密码子由氨基酸编码密码子变成非编码的终止密码(UAG、UGA、UAA),称为无义突变 (nonsense mutation)。无义突变可使蛋白质合成提前终止,导致基因产物不完全或无功能。 图7-1 碱基置换和移码突变 2. 移码突变 移码突变(frameshift mutation)指改变从mRNA到蛋白质翻译过程中遗传 密码子读码顺序的突变,通常涉及在基因中增加或缺失一个或两个碱基对。DNA链碱基排 列及密码的阅读是连续的,在基因中一处发生移码突变,会使其以后的三联密码子都发生改 变,有时还会出现终止密码,所以,移码突变往往会使基因产物发生大的改变,引起明显的 表型效应,常出现致死性突变。 3. 整码突变 整码突变(codon mutation)又称为密码子的插入或缺失,指在DNA链中增 加或减少的碱基对为一个或几个密码子,此时基因产物多肽链中会增加或减少一个或几个氨 基酸,此部位之后的氨基酸序列无改变。 4. 片断突变 指基因中某些小片段核苷酸序列发生改变,这种改变有时可跨越两个或 数个基因,涉及数以千计的核苷酸。主要包括核苷酸片段的缺失、重复、重组及重排等。缺 失指基因中某段核苷酸序列的丢失,缺失范围小,也称为小缺失。重复指基因中增加了某一 段重复的核苷酸序列。缺失和重复都可能打乱基因的读码顺序,引起移码突变。重组指两个 153

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 不同基因的局部片段的相互拼接和融合。重排则指DNA链发生两处断裂,断片发生倒位后 再重新接上。 根据突变后基因产物功能的改变,基因突变可分为正向突变及回复突变。正向突变 (forward mutation)是导致基因产物正常功能丧失的突变,回复突变(reverse mutation)则指使基 因产物的功能恢复的突变。 二、染色体畸变 染色体畸变(chromosome aberration)是指染色体结构的改变。染色体畸变牵涉的遗传物 质改变的范围比较大,一般可通过在光学显微镜下观察细胞有丝分裂中期相来检测。染色体 结构改变的基础是DNA链的断裂,所以把能引起染色体畸变的外源化学物称为断裂剂 (clastogen)。 染色体畸变可分为染色单体型畸变 (chromatid-type aberration) 和染色体型畸变 (chromosome-type aberration)。前者指组成染色体的两条染色单体中仅一条受损,后者指两 条染色单体均受损。细胞在DNA复制前受电离辐射的作用,可引起染色体型畸变,在DNA 复制后受电离辐射作用则引起染色单体型畸变。大多数化学断裂剂一般是诱发DNA单链断 裂,经过S期进行复制后,在中期相细胞表现为染色单体型畸变。但也有少数断裂剂可引起 DNA双链断裂,如果细胞在Gl期或G0期受这些断裂剂作用,经S期复制到中期可表现染色体 型畸变,若作用于S期复制后及C2期,在中期相则出现染色单体型畸变,此类化学物称之为 拟放射性断裂剂(radiomimetic clastogen)。染色单体型的畸变在经过一次细胞分裂后,会转变 为染色体型畸变。 染色体或染色单体受损发生断裂后,可形成断片,断端也可重新连接或互换而表现出各 种畸变类型。主要有以下几种: 1. 裂隙(gap)在一条染色单体或两条染色单体上出现无染色质的区域,但该区域的大小 等于或小于染色单体的宽度。在制备染色体标本过程中,会因各种因素的影响形成裂隙,故 认为裂隙并非染色质损伤,所以,在计算染色体畸变率时通常不考虑裂隙。 2. 断裂(break)同裂隙,但无染色质区域的大小大于染色单体的宽度。 3. 断片(fragment)和缺失(deletion)染色体或染色单体断裂后,无着丝粒的部分可与有着 丝粒的部分分开,形成断片,有着丝粒的部分称为缺失。发生在染色体或染色单体末端的缺 失称为末端缺失,发生在臂内任何部分的缺失称为中间缺失。 4. 微小体(minute body)中间缺失形成的断片有时很小,成圆点状,称为微小体。 5. 无着丝点环(acentric ring)无着丝粒的染色体或染色单体断片连在一起呈环状。 6. 环状染色体(ring chromosome)染色体两条臂均发生断裂后,带有着丝粒部分的两端连 接起来形成环状。通常伴有一对无着丝点的断片。 7. 双着丝点染色体(dicentric chromome)两条染色体断裂后,两个有着丝粒的节段重接, 形成双着丝点染色体。属于不平衡易位。 8. 倒位(inversion)在一条染色体或染色单体上发生两处断裂,其中间节段旋转180℃后 再重接。如果被颠倒的是有着丝点的节段,称为臂间倒位;如被颠倒的仅是长臂或短臂范围 内的一节段,称为臂内倒位。 9. 易位(tranlocation)当两条染色体同时发生断裂后,互相交换染色体片段。如果交换的 片段大小相等,称为平衡易位(balanced translocation)。 154

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 不同基因的局部片段的相互拼接和融合。重排则指DNA链发生两处断裂,断片发生倒位后 再重新接上。 根据突变后基因产物功能的改变,基因突变可分为正向突变及回复突变。正向突变 (forward mutation)是导致基因产物正常功能丧失的突变,回复突变(reverse mutation)则指使基 因产物的功能恢复的突变。 二、染色体畸变 染色体畸变(chromosome aberration)是指染色体结构的改变。染色体畸变牵涉的遗传物 质改变的范围比较大,一般可通过在光学显微镜下观察细胞有丝分裂中期相来检测。染色体 结构改变的基础是DNA链的断裂,所以把能引起染色体畸变的外源化学物称为断裂剂 (clastogen)。 染色体畸变可分为染色单体型畸变 (chromatid-type aberration) 和染色体型畸变 (chromosome-type aberration)。前者指组成染色体的两条染色单体中仅一条受损,后者指两 条染色单体均受损。细胞在DNA复制前受电离辐射的作用,可引起染色体型畸变,在DNA 复制后受电离辐射作用则引起染色单体型畸变。大多数化学断裂剂一般是诱发DNA单链断 裂,经过S期进行复制后,在中期相细胞表现为染色单体型畸变。但也有少数断裂剂可引起 DNA双链断裂,如果细胞在Gl期或G0期受这些断裂剂作用,经S期复制到中期可表现染色体 型畸变,若作用于S期复制后及C2期,在中期相则出现染色单体型畸变,此类化学物称之为 拟放射性断裂剂(radiomimetic clastogen)。染色单体型的畸变在经过一次细胞分裂后,会转变 为染色体型畸变。 染色体或染色单体受损发生断裂后,可形成断片,断端也可重新连接或互换而表现出各 种畸变类型。主要有以下几种: 1. 裂隙(gap)在一条染色单体或两条染色单体上出现无染色质的区域,但该区域的大小 等于或小于染色单体的宽度。在制备染色体标本过程中,会因各种因素的影响形成裂隙,故 认为裂隙并非染色质损伤,所以,在计算染色体畸变率时通常不考虑裂隙。 2. 断裂(break)同裂隙,但无染色质区域的大小大于染色单体的宽度。 3. 断片(fragment)和缺失(deletion)染色体或染色单体断裂后,无着丝粒的部分可与有着 丝粒的部分分开,形成断片,有着丝粒的部分称为缺失。发生在染色体或染色单体末端的缺 失称为末端缺失,发生在臂内任何部分的缺失称为中间缺失。 4. 微小体(minute body)中间缺失形成的断片有时很小,成圆点状,称为微小体。 5. 无着丝点环(acentric ring)无着丝粒的染色体或染色单体断片连在一起呈环状。 6. 环状染色体(ring chromosome)染色体两条臂均发生断裂后,带有着丝粒部分的两端连 接起来形成环状。通常伴有一对无着丝点的断片。 7. 双着丝点染色体(dicentric chromome)两条染色体断裂后,两个有着丝粒的节段重接, 形成双着丝点染色体。属于不平衡易位。 8. 倒位(inversion)在一条染色体或染色单体上发生两处断裂,其中间节段旋转180℃后 再重接。如果被颠倒的是有着丝点的节段,称为臂间倒位;如被颠倒的仅是长臂或短臂范围 内的一节段,称为臂内倒位。 9. 易位(tranlocation)当两条染色体同时发生断裂后,互相交换染色体片段。如果交换的 片段大小相等,称为平衡易位(balanced translocation)。 154

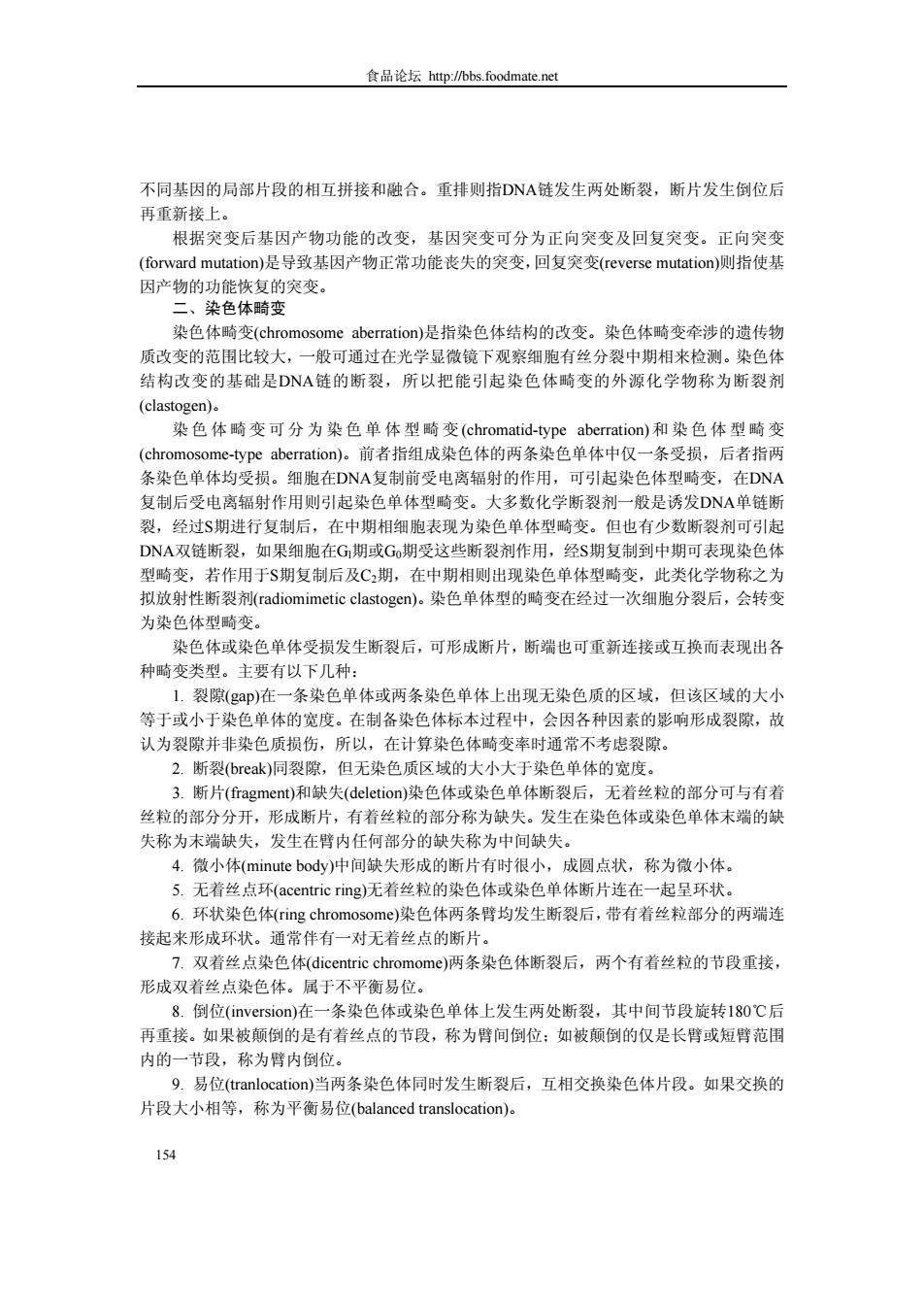

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 10. 插入(insertion)和重复(duplication)一条染色体的断片插人到另一条染色体上称为插 入。当插入片段使染色体具有两段完全相同的节段时,称为重复。 11.辐射体 染色单体间的不平衡易位可形成三条臂构型或四条臂构型,分别称为三辐 射体(triradial)及四辐射体(quadrirdial)。在三个或多个染色体间的单体互换则可形成复合射体 (complex radial)。 图7-2 染色体畸变的常见类型(CHO细胞) a.染色单体断裂 b. 三辐射体 c. 染色体断片 d. 双着丝点染色体 e. 环状染色体 f. 无着丝点断片 以上的畸变类型中,有些是稳定的畸变,如小的缺失、重复、倒位、平衡易位等,它们 可通过细胞分裂而传递下去,在细胞群中维持。而染色体断裂形成的无着丝点断片、无着丝 点染色体环、双着丝点染色体及其他不平衡易位则是不稳定的,由于有遗传物质大范围的损 失或对有丝分裂的妨碍,往往会造成细胞死亡。稳定的染色体重排,用常规的中期相染色体 分析技术难以检测出,需要依靠染色体分带技术或荧光原位杂交(FISH)等技术来检测。但这 些技术比较复杂,所以,在进行染色体畸变分析时,一般是通过不分带的常规染色体技术检 测中期相染色体结构改变。在一般的Giemsa染色的染色体标本中可观察到的畸变类型主要 有:裂隙、断裂、断片、缺失、微小体、着丝点环、无着丝点环及各种辐射体等。 三、基因组突变 基因组突变(genomic mutation)指基因组中染色体数目的改变,也称为染色体数目畸变 (numerical aberration)。每一种属,其机体中各种体细胞所具有的染色体数目是一致的,具有 两套完整的染色体组,称为二倍体(diploid)。生殖细胞在减数分裂后,染色体数目减半,仅 155

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 10. 插入(insertion)和重复(duplication)一条染色体的断片插人到另一条染色体上称为插 入。当插入片段使染色体具有两段完全相同的节段时,称为重复。 11.辐射体 染色单体间的不平衡易位可形成三条臂构型或四条臂构型,分别称为三辐 射体(triradial)及四辐射体(quadrirdial)。在三个或多个染色体间的单体互换则可形成复合射体 (complex radial)。 图7-2 染色体畸变的常见类型(CHO细胞) a.染色单体断裂 b. 三辐射体 c. 染色体断片 d. 双着丝点染色体 e. 环状染色体 f. 无着丝点断片 以上的畸变类型中,有些是稳定的畸变,如小的缺失、重复、倒位、平衡易位等,它们 可通过细胞分裂而传递下去,在细胞群中维持。而染色体断裂形成的无着丝点断片、无着丝 点染色体环、双着丝点染色体及其他不平衡易位则是不稳定的,由于有遗传物质大范围的损 失或对有丝分裂的妨碍,往往会造成细胞死亡。稳定的染色体重排,用常规的中期相染色体 分析技术难以检测出,需要依靠染色体分带技术或荧光原位杂交(FISH)等技术来检测。但这 些技术比较复杂,所以,在进行染色体畸变分析时,一般是通过不分带的常规染色体技术检 测中期相染色体结构改变。在一般的Giemsa染色的染色体标本中可观察到的畸变类型主要 有:裂隙、断裂、断片、缺失、微小体、着丝点环、无着丝点环及各种辐射体等。 三、基因组突变 基因组突变(genomic mutation)指基因组中染色体数目的改变,也称为染色体数目畸变 (numerical aberration)。每一种属,其机体中各种体细胞所具有的染色体数目是一致的,具有 两套完整的染色体组,称为二倍体(diploid)。生殖细胞在减数分裂后,染色体数目减半,仅 155

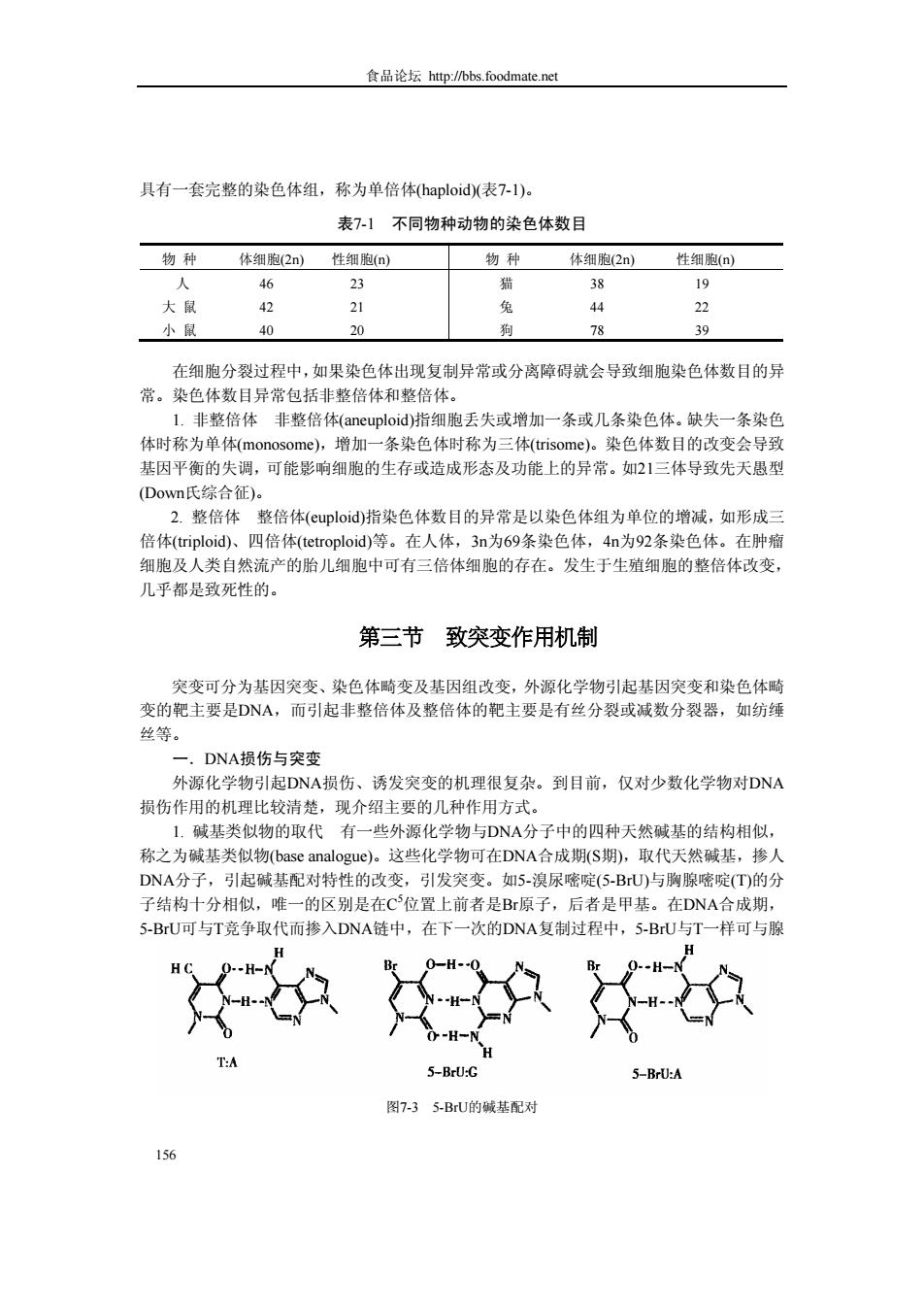

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 具有一套完整的染色体组,称为单倍体(haploid)(表7-1)。 表7-1 不同物种动物的染色体数目 物 种 体细胞(2n) 性细胞(n) 物 种 体细胞(2n) 性细胞(n) 人 46 23 大 鼠 42 21 小 鼠 40 20 猫 38 19 兔 44 22 狗 78 39 在细胞分裂过程中,如果染色体出现复制异常或分离障碍就会导致细胞染色体数目的异 常。染色体数目异常包括非整倍体和整倍体。 1. 非整倍体 非整倍体(aneuploid)指细胞丢失或增加一条或几条染色体。缺失一条染色 体时称为单体(monosome),增加一条染色体时称为三体(trisome)。染色体数目的改变会导致 基因平衡的失调,可能影响细胞的生存或造成形态及功能上的异常。如21三体导致先天愚型 (Down氏综合征)。 2. 整倍体 整倍体(euploid)指染色体数目的异常是以染色体组为单位的增减,如形成三 倍体(triploid)、四倍体(tetroploid)等。在人体,3n为69条染色体,4n为92条染色体。在肿瘤 细胞及人类自然流产的胎儿细胞中可有三倍体细胞的存在。发生于生殖细胞的整倍体改变, 几乎都是致死性的。 第三节 致突变作用机制 突变可分为基因突变、染色体畸变及基因组改变,外源化学物引起基因突变和染色体畸 变的靶主要是DNA,而引起非整倍体及整倍体的靶主要是有丝分裂或减数分裂器,如纺缍 丝等。 一.DNA损伤与突变 外源化学物引起DNA损伤、诱发突变的机理很复杂。到目前,仅对少数化学物对DNA 损伤作用的机理比较清楚,现介绍主要的几种作用方式。 1. 碱基类似物的取代 有一些外源化学物与DNA分子中的四种天然碱基的结构相似, 称之为碱基类似物(base analogue)。这些化学物可在DNA合成期(S期),取代天然碱基,掺人 DNA分子,引起碱基配对特性的改变,引发突变。如5-溴尿嘧啶(5-BrU)与胸腺嘧啶(T)的分 子结构十分相似,唯一的区别是在C5 位置上前者是Br原子,后者是甲基。在DNA合成期, 5-BrU可与T竞争取代而掺入DNA链中,在下一次的DNA复制过程中,5-BrU与T一样可与腺 图7-3 5-BrU的碱基配对 156

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 具有一套完整的染色体组,称为单倍体(haploid)(表7-1)。 表7-1 不同物种动物的染色体数目 物 种 体细胞(2n) 性细胞(n) 物 种 体细胞(2n) 性细胞(n) 人 46 23 大 鼠 42 21 小 鼠 40 20 猫 38 19 兔 44 22 狗 78 39 在细胞分裂过程中,如果染色体出现复制异常或分离障碍就会导致细胞染色体数目的异 常。染色体数目异常包括非整倍体和整倍体。 1. 非整倍体 非整倍体(aneuploid)指细胞丢失或增加一条或几条染色体。缺失一条染色 体时称为单体(monosome),增加一条染色体时称为三体(trisome)。染色体数目的改变会导致 基因平衡的失调,可能影响细胞的生存或造成形态及功能上的异常。如21三体导致先天愚型 (Down氏综合征)。 2. 整倍体 整倍体(euploid)指染色体数目的异常是以染色体组为单位的增减,如形成三 倍体(triploid)、四倍体(tetroploid)等。在人体,3n为69条染色体,4n为92条染色体。在肿瘤 细胞及人类自然流产的胎儿细胞中可有三倍体细胞的存在。发生于生殖细胞的整倍体改变, 几乎都是致死性的。 第三节 致突变作用机制 突变可分为基因突变、染色体畸变及基因组改变,外源化学物引起基因突变和染色体畸 变的靶主要是DNA,而引起非整倍体及整倍体的靶主要是有丝分裂或减数分裂器,如纺缍 丝等。 一.DNA损伤与突变 外源化学物引起DNA损伤、诱发突变的机理很复杂。到目前,仅对少数化学物对DNA 损伤作用的机理比较清楚,现介绍主要的几种作用方式。 1. 碱基类似物的取代 有一些外源化学物与DNA分子中的四种天然碱基的结构相似, 称之为碱基类似物(base analogue)。这些化学物可在DNA合成期(S期),取代天然碱基,掺人 DNA分子,引起碱基配对特性的改变,引发突变。如5-溴尿嘧啶(5-BrU)与胸腺嘧啶(T)的分 子结构十分相似,唯一的区别是在C5 位置上前者是Br原子,后者是甲基。在DNA合成期, 5-BrU可与T竞争取代而掺入DNA链中,在下一次的DNA复制过程中,5-BrU与T一样可与腺 图7-3 5-BrU的碱基配对 156