食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第十章 食品中化学物质的免疫毒性 免疫毒理学(Immunotoxicology)是毒理学的一个分支学科,主要研究外源化学物和物理 因素对人和实验动物免疫系统产生的有害作用及其机制。免疫毒理学是在免疫学和毒理学基 础上发展起来的学科。研究食品中化学物质的免疫毒性是免疫毒理学的重要内容之一,该学 科是随着免疫学的发展而发展起来的,是毒理学的一个新分支。 免疫毒理学的研究内容有以下几方面: 1. 建立和改进免疫毒性检测与评价方法 进一步改进和确定免疫功能检测与宿主抵抗 力试验;建立检测外源化学物免疫毒性的体外试验方法;建立评价外源化学物对局部免疫功 能(肺、皮肤、胃肠道)影响的方法;建立从动物免疫毒性检测结果外推到人的数学模型等。 2. 免疫毒性机制的研究 外源化学物对机体免疫系统的影响,包括直接和间接影响两 方面,应从这两方面入手,采用行之有效的研究手段,将整体、细胞、分子、基因水平上的 研究方法有机结合,综合分析外源化学物免疫毒性机制,它包括外源化学物引起免疫抑制或 免疫缺损的机制和引起超敏反应以及自身免疫反应或自身免疫病的机制。 3. 对有拮抗外源化学物致免疫毒性的药品或保健晶的研究 为保护人群身体健康及职 业接触者的安全,应加强这方面的研究,尽量减少外源化学物对人体造成的不良影响,从天 然资源获取具有免疫调节作用的保健品尤为重要。 过去在对食品进行安全性评价时,常常是根据一般毒理学的检查,例如急性毒性、蓄积 毒性、亚慢性或慢性毒性检测,包括动物的生长率或功能障碍,重要器官的重量及功能变化, 血液生化指标的改变、遗传学指标及行为、神经等方面的指标改变。但有时在长期小剂量接 触某种化学物质后,虽然不足以引起以上各方面的变化,但却可表现出对免疫系统的作用。 所以研究外源性化学物(包括食品中化学物)对免疫功能的影响,一方面可对它们的毒性做 出全面的评价,另外还可以从对免疫功能的检查中寻求外源性化学物对机体损害的早期指 标。免疫功能变化是十分灵敏的,通常产生变态反应效应的剂量绝大多数比出现毒性作用剂 量低若干个数量级。 免疫应答是机体的一个重要防护和调节机制。如果免疫系统受损,传染病的发病率就会 大大地增加,从而间接影响到动物的生命。外源性化学物质本身多是小分子的物质,并不能 引起免疫应答,但是当器官操作以后,化学物和损伤的组织成分相结合就可能产生抗原性, 引起免疫病理性损伤,对免疫功能的检测有助于对外源性化学物所造成损害的临床表现及病 理过程有进一步的了解。免疫毒性的研究还有助于我们了解化学物损害机体的生物学机制。 由于免疫应答具有高度的选择性和特异性,并且由多种免疫细胞和免疫因子参与完成的。现 在我们可以利用体外培养各种免疫细胞的方法,在培养基内加入各种外源性化学物,从而了 解这些外源性化学物作用的部位,并提供有关外源性化学物与生物效应之间作用性质方面的 资料。因此目前国内对于食物中化学物质的免疫毒性研究已取得了长足的进展。 第一节 机体的免疫系统及免疫功能 高等动物具有完善的免疫功能,而免疫功能又是由免疫系统完成的。免疫系统首先识别 各种异物,激活免疫细胞,产生特异杀伤或解毒效应。机体的免疫系统包括免疫器官、免疫 细胞和免疫分子。 根据免疫器官的发生和作用不同,免疫器官可分成两类,一类称中枢免疫器官(primary lymphatic organs),包括胸腺、法氏囊(鸟类)或法氏囊类似器官;另一类是周围免疫器官 (secondary lymphatic organs),包括淋巴结、脾脏、扁桃体与阑尾等。中枢淋巴器官是造血

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第十章 食品中化学物质的免疫毒性 免疫毒理学(Immunotoxicology)是毒理学的一个分支学科,主要研究外源化学物和物理 因素对人和实验动物免疫系统产生的有害作用及其机制。免疫毒理学是在免疫学和毒理学基 础上发展起来的学科。研究食品中化学物质的免疫毒性是免疫毒理学的重要内容之一,该学 科是随着免疫学的发展而发展起来的,是毒理学的一个新分支。 免疫毒理学的研究内容有以下几方面: 1. 建立和改进免疫毒性检测与评价方法 进一步改进和确定免疫功能检测与宿主抵抗 力试验;建立检测外源化学物免疫毒性的体外试验方法;建立评价外源化学物对局部免疫功 能(肺、皮肤、胃肠道)影响的方法;建立从动物免疫毒性检测结果外推到人的数学模型等。 2. 免疫毒性机制的研究 外源化学物对机体免疫系统的影响,包括直接和间接影响两 方面,应从这两方面入手,采用行之有效的研究手段,将整体、细胞、分子、基因水平上的 研究方法有机结合,综合分析外源化学物免疫毒性机制,它包括外源化学物引起免疫抑制或 免疫缺损的机制和引起超敏反应以及自身免疫反应或自身免疫病的机制。 3. 对有拮抗外源化学物致免疫毒性的药品或保健晶的研究 为保护人群身体健康及职 业接触者的安全,应加强这方面的研究,尽量减少外源化学物对人体造成的不良影响,从天 然资源获取具有免疫调节作用的保健品尤为重要。 过去在对食品进行安全性评价时,常常是根据一般毒理学的检查,例如急性毒性、蓄积 毒性、亚慢性或慢性毒性检测,包括动物的生长率或功能障碍,重要器官的重量及功能变化, 血液生化指标的改变、遗传学指标及行为、神经等方面的指标改变。但有时在长期小剂量接 触某种化学物质后,虽然不足以引起以上各方面的变化,但却可表现出对免疫系统的作用。 所以研究外源性化学物(包括食品中化学物)对免疫功能的影响,一方面可对它们的毒性做 出全面的评价,另外还可以从对免疫功能的检查中寻求外源性化学物对机体损害的早期指 标。免疫功能变化是十分灵敏的,通常产生变态反应效应的剂量绝大多数比出现毒性作用剂 量低若干个数量级。 免疫应答是机体的一个重要防护和调节机制。如果免疫系统受损,传染病的发病率就会 大大地增加,从而间接影响到动物的生命。外源性化学物质本身多是小分子的物质,并不能 引起免疫应答,但是当器官操作以后,化学物和损伤的组织成分相结合就可能产生抗原性, 引起免疫病理性损伤,对免疫功能的检测有助于对外源性化学物所造成损害的临床表现及病 理过程有进一步的了解。免疫毒性的研究还有助于我们了解化学物损害机体的生物学机制。 由于免疫应答具有高度的选择性和特异性,并且由多种免疫细胞和免疫因子参与完成的。现 在我们可以利用体外培养各种免疫细胞的方法,在培养基内加入各种外源性化学物,从而了 解这些外源性化学物作用的部位,并提供有关外源性化学物与生物效应之间作用性质方面的 资料。因此目前国内对于食物中化学物质的免疫毒性研究已取得了长足的进展。 第一节 机体的免疫系统及免疫功能 高等动物具有完善的免疫功能,而免疫功能又是由免疫系统完成的。免疫系统首先识别 各种异物,激活免疫细胞,产生特异杀伤或解毒效应。机体的免疫系统包括免疫器官、免疫 细胞和免疫分子。 根据免疫器官的发生和作用不同,免疫器官可分成两类,一类称中枢免疫器官(primary lymphatic organs),包括胸腺、法氏囊(鸟类)或法氏囊类似器官;另一类是周围免疫器官 (secondary lymphatic organs),包括淋巴结、脾脏、扁桃体与阑尾等。中枢淋巴器官是造血

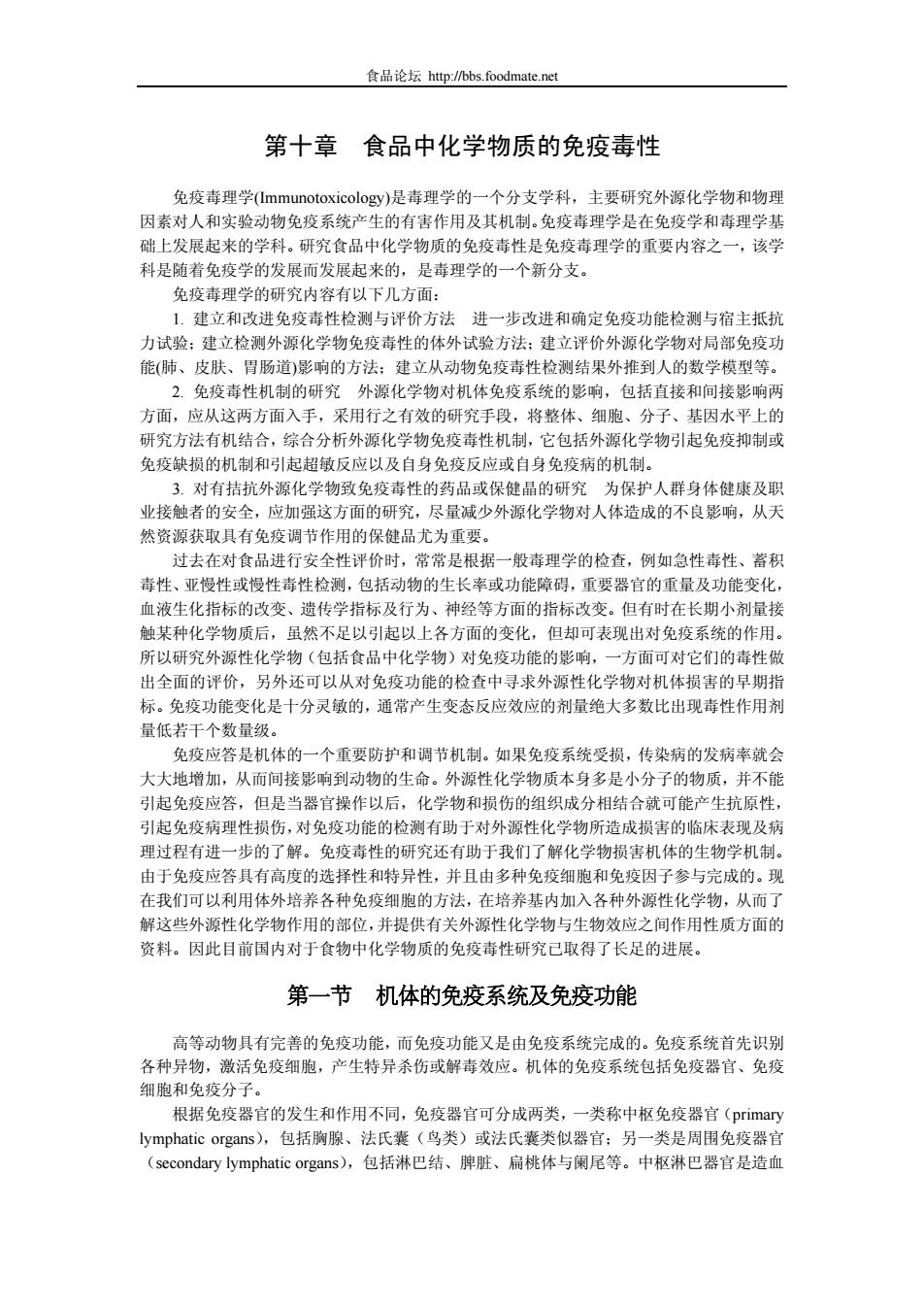

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 干细胞增殖、分化为 T 和 B 淋巴细胞的场所,周围淋巴器官是免疫反应的重要场所。胸腺 是一个很重要的中枢淋巴器官,其结构和大小随年龄而有明显的变化。新生儿胸腺约 10~15g,其皮质比较发达。青春期胸腺的重量可达 30~35g,皮质变薄而髓质发达。随着性 成熟,胸腺逐渐退化,其中淋巴细胞减少,而到老年期胸腺仅有 15g 或更小,其中主要为脂 肪组织。通过动物实验已经证明,新生期作胸腺试验的动物,其外周免疫器官的胸腺依赖区 (thymus dependent area 或称 T 细胞区)内的淋巴细胞稀少,血中淋巴细胞显著减少,失去 对同种异体移植的免疫排斥反应,细胞免疫功能低下,体液功能受损。 参与免疫反应的细胞,即免疫细胞有淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞 和肥大细胞等。这些细胞的起源是造血干细胞。淋巴细胞的形态与功能十分复杂。以往根据 淋巴细胞功能、寿命、分布、理化性状、对有丝分裂的反应和对药物的敏感性不同,将它分 成 T 细胞和 B 细胞。而后来发现淋巴细胞表面具有特殊的结构,统称表面标记(surface marker),一般指表面抗原、表面免疫球蛋白和表面受体。根据淋巴细胞的表面标记不同, 可将淋巴细胞分成 T 细胞、K 细胞和 NK 细胞,免疫分子主要包括免疫球蛋白 (immunoglobulin,Ig)、补体(complement)和淋巴因子(lymphokine)。 机体的免疫反应功能主要表现在三个方面,即防御功能、稳定功能和监视功能。防御功 能(defense)是指病原体侵入机体后,通过各种屏障,包括呼吸道、消化道、血脑屏障及 各种抗体、补体所起的防御作用。防御功能正常状态就能杀灭各种病原体。但防御功能过高 或过低都有可能产生疾病,过高可产生变态反应,过低则易造成免疫缺损,出现反复感染。 稳定功能(homeostasis)是指机体在正常情况下有清除衰老和损伤细胞的功能,从而保持机 体的动态稳定,这种功能发生异常,就会产生自身免疫。监视功能(surveilance)是指识别 和清除体内突变细胞的功能。人体在正常情况下,具有清除突变细胞的能力,众所周知体细 胞突变是肿瘤发生的基础,一旦监视功能过低就有可能发生肿瘤。 机体的免疫应过程是很复杂的,它是由吞噬细胞系和淋巴细胞系共同完成的,这一个过 程包括免疫细胞对抗原的识别,即抗原分子与免疫细胞间的相互作用;免疫细胞的活化和分 化过程,即免疫细胞间的相互作用,效应细胞和效应分子的效应作用。 第二节 外源化学物对免疫系统的影响 外源化学物对免疫系统的影响表现在三个方面,即免疫抑制,超敏反应及自身免疫反应。 一、免疫抑制 1.具有免疫抑制作用的外源化学物 (1) 多卤代芳烃类:多氯联苯(PCB)、多溴联苯(PBB)、六氯苯(HCB)、四氯二苯呋喃 (TCDF)、四氯二苯对二恶英(TCDD)等。 (2) 多环芳烃类:苯并(а)蒽(BA)、7,12—二甲基苯并(а)蒽(DMBA)、三甲基胆蒽 (3-MCA)、苯并(а)芘〔B (а)P〕等。 (3) 农药类:DDT、敌百虫、甲基对硫磷等。 (4) 金属:铅、镉、砷、汞、铬、镍、锌、铜、甲基汞、有机锡等。 (5) 大气污染物:二氧化氮、二氧化硫、臭氧、一氧化碳等。 (6) 工业污染物:氯乙烯、苯、苯乙烯、联苯胺、三硝基甲苯、石棉等。 (7) 治疗用药物:环磷酰胺、氨甲蝶呤、6-巯基嘌呤、5-氟尿嘧啶、环孢菌素 A、雌 二醇、白消安等。 2. 外源化学物对免疫功能的抑制作用 外源化学物对免疫功能的抑制作用包括体液免 疫功能、细胞免疫功能、巨噬细胞功能、NK 细胞功能及宿主抵抗力等,以多卤代烃类对啮 齿类动物免疫功能影响为例,见表 10-1

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 干细胞增殖、分化为 T 和 B 淋巴细胞的场所,周围淋巴器官是免疫反应的重要场所。胸腺 是一个很重要的中枢淋巴器官,其结构和大小随年龄而有明显的变化。新生儿胸腺约 10~15g,其皮质比较发达。青春期胸腺的重量可达 30~35g,皮质变薄而髓质发达。随着性 成熟,胸腺逐渐退化,其中淋巴细胞减少,而到老年期胸腺仅有 15g 或更小,其中主要为脂 肪组织。通过动物实验已经证明,新生期作胸腺试验的动物,其外周免疫器官的胸腺依赖区 (thymus dependent area 或称 T 细胞区)内的淋巴细胞稀少,血中淋巴细胞显著减少,失去 对同种异体移植的免疫排斥反应,细胞免疫功能低下,体液功能受损。 参与免疫反应的细胞,即免疫细胞有淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞 和肥大细胞等。这些细胞的起源是造血干细胞。淋巴细胞的形态与功能十分复杂。以往根据 淋巴细胞功能、寿命、分布、理化性状、对有丝分裂的反应和对药物的敏感性不同,将它分 成 T 细胞和 B 细胞。而后来发现淋巴细胞表面具有特殊的结构,统称表面标记(surface marker),一般指表面抗原、表面免疫球蛋白和表面受体。根据淋巴细胞的表面标记不同, 可将淋巴细胞分成 T 细胞、K 细胞和 NK 细胞,免疫分子主要包括免疫球蛋白 (immunoglobulin,Ig)、补体(complement)和淋巴因子(lymphokine)。 机体的免疫反应功能主要表现在三个方面,即防御功能、稳定功能和监视功能。防御功 能(defense)是指病原体侵入机体后,通过各种屏障,包括呼吸道、消化道、血脑屏障及 各种抗体、补体所起的防御作用。防御功能正常状态就能杀灭各种病原体。但防御功能过高 或过低都有可能产生疾病,过高可产生变态反应,过低则易造成免疫缺损,出现反复感染。 稳定功能(homeostasis)是指机体在正常情况下有清除衰老和损伤细胞的功能,从而保持机 体的动态稳定,这种功能发生异常,就会产生自身免疫。监视功能(surveilance)是指识别 和清除体内突变细胞的功能。人体在正常情况下,具有清除突变细胞的能力,众所周知体细 胞突变是肿瘤发生的基础,一旦监视功能过低就有可能发生肿瘤。 机体的免疫应过程是很复杂的,它是由吞噬细胞系和淋巴细胞系共同完成的,这一个过 程包括免疫细胞对抗原的识别,即抗原分子与免疫细胞间的相互作用;免疫细胞的活化和分 化过程,即免疫细胞间的相互作用,效应细胞和效应分子的效应作用。 第二节 外源化学物对免疫系统的影响 外源化学物对免疫系统的影响表现在三个方面,即免疫抑制,超敏反应及自身免疫反应。 一、免疫抑制 1.具有免疫抑制作用的外源化学物 (1) 多卤代芳烃类:多氯联苯(PCB)、多溴联苯(PBB)、六氯苯(HCB)、四氯二苯呋喃 (TCDF)、四氯二苯对二恶英(TCDD)等。 (2) 多环芳烃类:苯并(а)蒽(BA)、7,12—二甲基苯并(а)蒽(DMBA)、三甲基胆蒽 (3-MCA)、苯并(а)芘〔B (а)P〕等。 (3) 农药类:DDT、敌百虫、甲基对硫磷等。 (4) 金属:铅、镉、砷、汞、铬、镍、锌、铜、甲基汞、有机锡等。 (5) 大气污染物:二氧化氮、二氧化硫、臭氧、一氧化碳等。 (6) 工业污染物:氯乙烯、苯、苯乙烯、联苯胺、三硝基甲苯、石棉等。 (7) 治疗用药物:环磷酰胺、氨甲蝶呤、6-巯基嘌呤、5-氟尿嘧啶、环孢菌素 A、雌 二醇、白消安等。 2. 外源化学物对免疫功能的抑制作用 外源化学物对免疫功能的抑制作用包括体液免 疫功能、细胞免疫功能、巨噬细胞功能、NK 细胞功能及宿主抵抗力等,以多卤代烃类对啮 齿类动物免疫功能影响为例,见表 10-1

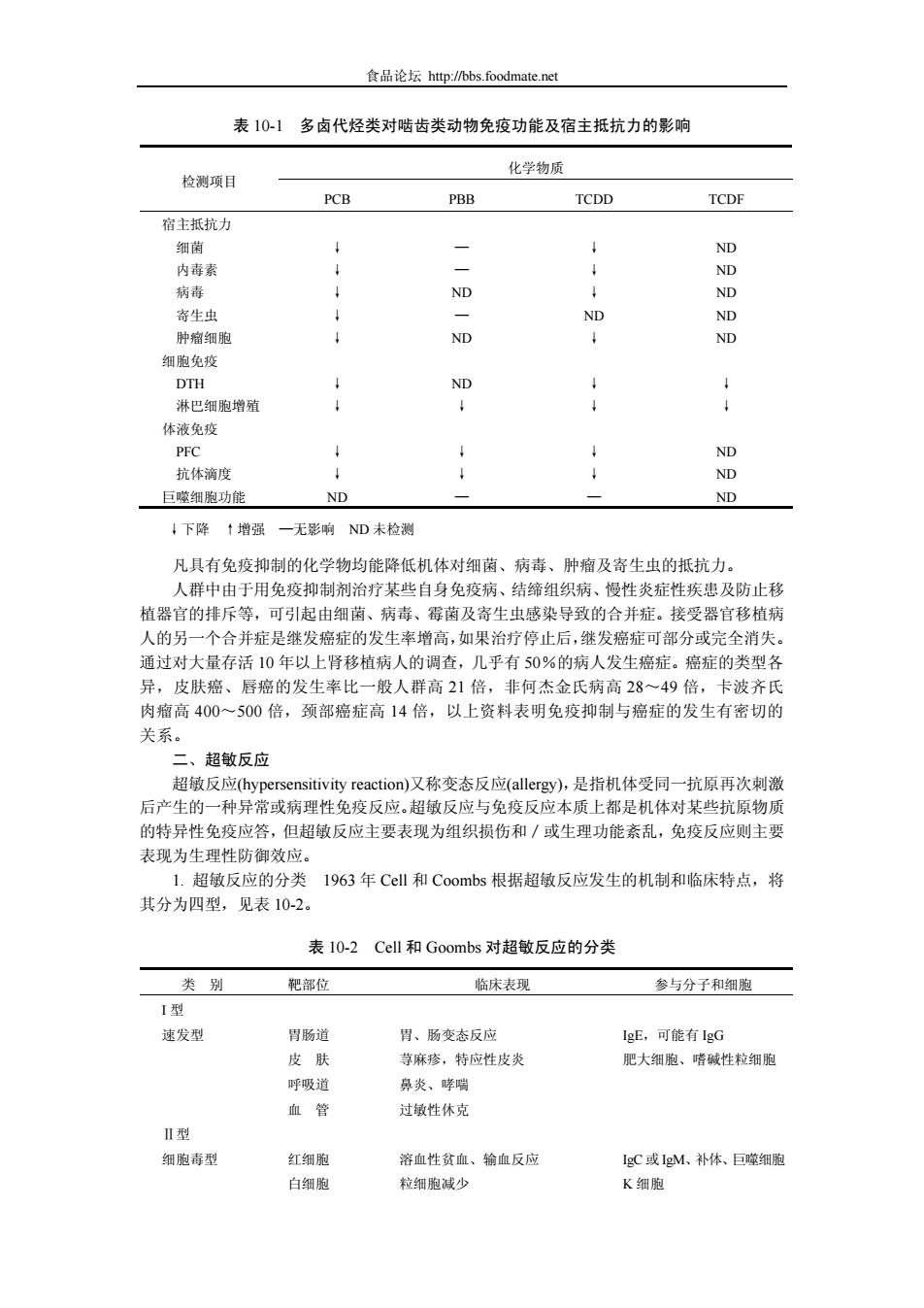

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 表 10-1 多卤代烃类对啮齿类动物免疫功能及宿主抵抗力的影响 化学物质 检测项目 PCB PBB TCDD TCDF 宿主抵抗力 细菌 ↓ — ↓ ND 内毒素 ↓ — ↓ ND 病毒 ↓ ND ↓ ND 寄生虫 ↓ — ND ND 肿瘤细胞 ↓ ND ↓ ND 细胞免疫 DTH ↓ ND ↓ ↓ 淋巴细胞增殖 ↓ ↓ ↓ ↓ 体液免疫 PFC ↓ ↓ ↓ ND 抗体滴度 ↓ ↓ ↓ ND 巨噬细胞功能 ND — — ND ↓下降 ↑增强 —无影响 ND 未检测 凡具有免疫抑制的化学物均能降低机体对细菌、病毒、肿瘤及寄生虫的抵抗力。 人群中由于用免疫抑制剂治疗某些自身免疫病、结缔组织病、慢性炎症性疾患及防止移 植器官的排斥等,可引起由细菌、病毒、霉菌及寄生虫感染导致的合并症。接受器官移植病 人的另一个合并症是继发癌症的发生率增高,如果治疗停止后,继发癌症可部分或完全消失。 通过对大量存活 10 年以上肾移植病人的调查,几乎有 50%的病人发生癌症。癌症的类型各 异,皮肤癌、唇癌的发生率比一般人群高 21 倍,非何杰金氏病高 28~49 倍,卡波齐氏 肉瘤高 400~500 倍,颈部癌症高 14 倍,以上资料表明免疫抑制与癌症的发生有密切的 关系。 二、超敏反应 超敏反应(hypersensitivity reaction)又称变态反应(allergy),是指机体受同一抗原再次刺激 后产生的一种异常或病理性免疫反应。超敏反应与免疫反应本质上都是机体对某些抗原物质 的特异性免疫应答,但超敏反应主要表现为组织损伤和/或生理功能紊乱,免疫反应则主要 表现为生理性防御效应。 1. 超敏反应的分类 1963 年 Cell 和 Coombs 根据超敏反应发生的机制和临床特点,将 其分为四型,见表 10-2。 表 10-2 Cell 和 Goombs 对超敏反应的分类 类 别 靶部位 临床表现 参与分子和细胞 I 型 速发型 胃肠道 胃、肠变态反应 IgE,可能有 IgG 皮 肤 荨麻疹,特应性皮炎 肥大细胞、嗜碱性粒细胞 呼吸道 鼻炎、哮喘 血 管 过敏性休克 Ⅱ型 细胞毒型 红细胞 溶血性贫血、输血反应 IgC 或 IgM、补体、巨噬细胞 白细胞 粒细胞减少 K 细胞

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 表 10-1 多卤代烃类对啮齿类动物免疫功能及宿主抵抗力的影响 化学物质 检测项目 PCB PBB TCDD TCDF 宿主抵抗力 细菌 ↓ — ↓ ND 内毒素 ↓ — ↓ ND 病毒 ↓ ND ↓ ND 寄生虫 ↓ — ND ND 肿瘤细胞 ↓ ND ↓ ND 细胞免疫 DTH ↓ ND ↓ ↓ 淋巴细胞增殖 ↓ ↓ ↓ ↓ 体液免疫 PFC ↓ ↓ ↓ ND 抗体滴度 ↓ ↓ ↓ ND 巨噬细胞功能 ND — — ND ↓下降 ↑增强 —无影响 ND 未检测 凡具有免疫抑制的化学物均能降低机体对细菌、病毒、肿瘤及寄生虫的抵抗力。 人群中由于用免疫抑制剂治疗某些自身免疫病、结缔组织病、慢性炎症性疾患及防止移 植器官的排斥等,可引起由细菌、病毒、霉菌及寄生虫感染导致的合并症。接受器官移植病 人的另一个合并症是继发癌症的发生率增高,如果治疗停止后,继发癌症可部分或完全消失。 通过对大量存活 10 年以上肾移植病人的调查,几乎有 50%的病人发生癌症。癌症的类型各 异,皮肤癌、唇癌的发生率比一般人群高 21 倍,非何杰金氏病高 28~49 倍,卡波齐氏 肉瘤高 400~500 倍,颈部癌症高 14 倍,以上资料表明免疫抑制与癌症的发生有密切的 关系。 二、超敏反应 超敏反应(hypersensitivity reaction)又称变态反应(allergy),是指机体受同一抗原再次刺激 后产生的一种异常或病理性免疫反应。超敏反应与免疫反应本质上都是机体对某些抗原物质 的特异性免疫应答,但超敏反应主要表现为组织损伤和/或生理功能紊乱,免疫反应则主要 表现为生理性防御效应。 1. 超敏反应的分类 1963 年 Cell 和 Coombs 根据超敏反应发生的机制和临床特点,将 其分为四型,见表 10-2。 表 10-2 Cell 和 Goombs 对超敏反应的分类 类 别 靶部位 临床表现 参与分子和细胞 I 型 速发型 胃肠道 胃、肠变态反应 IgE,可能有 IgG 皮 肤 荨麻疹,特应性皮炎 肥大细胞、嗜碱性粒细胞 呼吸道 鼻炎、哮喘 血 管 过敏性休克 Ⅱ型 细胞毒型 红细胞 溶血性贫血、输血反应 IgC 或 IgM、补体、巨噬细胞 白细胞 粒细胞减少 K 细胞

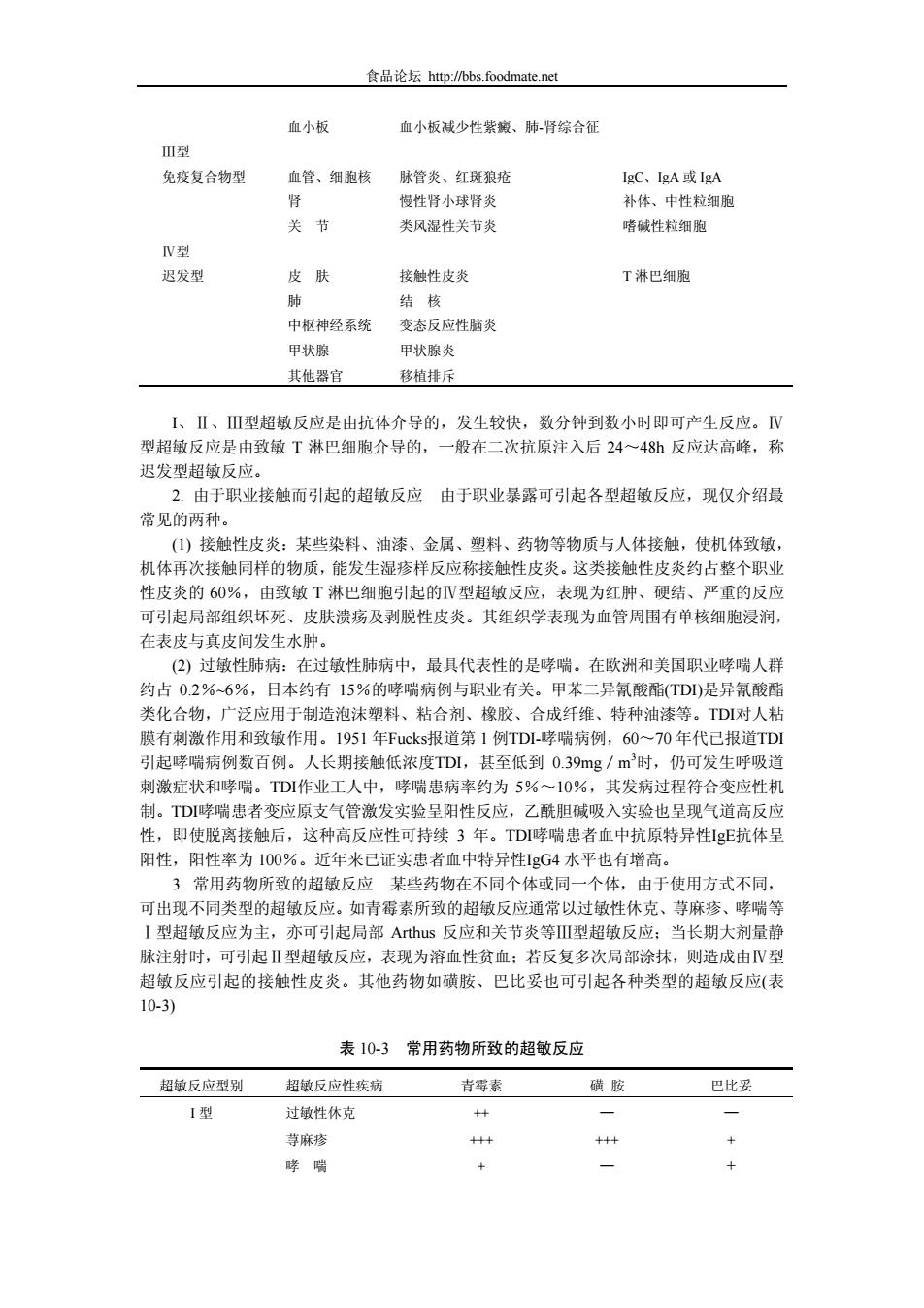

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 血小板 血小板减少性紫癜、肺-肾综合征 Ⅲ型 免疫复合物型 血管、细胞核 脉管炎、红斑狼疮 IgC、IgA 或 IgA 肾 慢性肾小球肾炎 补体、中性粒细胞 关 节 类风湿性关节炎 嗜碱性粒细胞 Ⅳ型 迟发型 皮 肤 接触性皮炎 T 淋巴细胞 肺 结 核 中枢神经系统 变态反应性脑炎 甲状腺 甲状腺炎 其他器官 移植排斥 I、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应是由抗体介导的,发生较快,数分钟到数小时即可产生反应。Ⅳ 型超敏反应是由致敏 T 淋巴细胞介导的,一般在二次抗原注入后 24~48h 反应达高峰,称 迟发型超敏反应。 2. 由于职业接触而引起的超敏反应 由于职业暴露可引起各型超敏反应,现仅介绍最 常见的两种。 (1) 接触性皮炎:某些染料、油漆、金属、塑料、药物等物质与人体接触,使机体致敏, 机体再次接触同样的物质,能发生湿疹样反应称接触性皮炎。这类接触性皮炎约占整个职业 性皮炎的 60%,由致敏 T 淋巴细胞引起的Ⅳ型超敏反应,表现为红肿、硬结、严重的反应 可引起局部组织坏死、皮肤溃疡及剥脱性皮炎。其组织学表现为血管周围有单核细胞浸润, 在表皮与真皮间发生水肿。 (2) 过敏性肺病:在过敏性肺病中,最具代表性的是哮喘。在欧洲和美国职业哮喘人群 约占 0.2%~6%,日本约有 15%的哮喘病例与职业有关。甲苯二异氰酸酯(TDI)是异氰酸酯 类化合物,广泛应用于制造泡沫塑料、粘合剂、橡胶、合成纤维、特种油漆等。TDI对人粘 膜有刺激作用和致敏作用。1951 年Fucks报道第 1 例TDI-哮喘病例,60~70 年代已报道TDI 引起哮喘病例数百例。人长期接触低浓度TDI,甚至低到 0.39mg/m 3 时,仍可发生呼吸道 刺激症状和哮喘。TDI作业工人中,哮喘患病率约为 5%~10%,其发病过程符合变应性机 制。TDI哮喘患者变应原支气管激发实验呈阳性反应,乙酰胆碱吸入实验也呈现气道高反应 性,即使脱离接触后,这种高反应性可持续 3 年。TDI哮喘患者血中抗原特异性IgE抗体呈 阳性,阳性率为 100%。近年来已证实患者血中特异性IgG4 水平也有增高。 3. 常用药物所致的超敏反应 某些药物在不同个体或同一个体,由于使用方式不同, 可出现不同类型的超敏反应。如青霉素所致的超敏反应通常以过敏性休克、荨麻疹、哮喘等 Ⅰ型超敏反应为主,亦可引起局部 Arthus 反应和关节炎等Ⅲ型超敏反应;当长期大剂量静 脉注射时,可引起Ⅱ型超敏反应,表现为溶血性贫血;若反复多次局部涂抹,则造成由Ⅳ型 超敏反应引起的接触性皮炎。其他药物如磺胺、巴比妥也可引起各种类型的超敏反应(表 10-3) 表 10-3 常用药物所致的超敏反应 超敏反应型别 超敏反应性疾病 青霉素 磺 胺 巴比妥 I 型 过敏性休克 ++ — — 荨麻疹 +++ +++ + 哮 喘 + — +

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 血小板 血小板减少性紫癜、肺-肾综合征 Ⅲ型 免疫复合物型 血管、细胞核 脉管炎、红斑狼疮 IgC、IgA 或 IgA 肾 慢性肾小球肾炎 补体、中性粒细胞 关 节 类风湿性关节炎 嗜碱性粒细胞 Ⅳ型 迟发型 皮 肤 接触性皮炎 T 淋巴细胞 肺 结 核 中枢神经系统 变态反应性脑炎 甲状腺 甲状腺炎 其他器官 移植排斥 I、Ⅱ、Ⅲ型超敏反应是由抗体介导的,发生较快,数分钟到数小时即可产生反应。Ⅳ 型超敏反应是由致敏 T 淋巴细胞介导的,一般在二次抗原注入后 24~48h 反应达高峰,称 迟发型超敏反应。 2. 由于职业接触而引起的超敏反应 由于职业暴露可引起各型超敏反应,现仅介绍最 常见的两种。 (1) 接触性皮炎:某些染料、油漆、金属、塑料、药物等物质与人体接触,使机体致敏, 机体再次接触同样的物质,能发生湿疹样反应称接触性皮炎。这类接触性皮炎约占整个职业 性皮炎的 60%,由致敏 T 淋巴细胞引起的Ⅳ型超敏反应,表现为红肿、硬结、严重的反应 可引起局部组织坏死、皮肤溃疡及剥脱性皮炎。其组织学表现为血管周围有单核细胞浸润, 在表皮与真皮间发生水肿。 (2) 过敏性肺病:在过敏性肺病中,最具代表性的是哮喘。在欧洲和美国职业哮喘人群 约占 0.2%~6%,日本约有 15%的哮喘病例与职业有关。甲苯二异氰酸酯(TDI)是异氰酸酯 类化合物,广泛应用于制造泡沫塑料、粘合剂、橡胶、合成纤维、特种油漆等。TDI对人粘 膜有刺激作用和致敏作用。1951 年Fucks报道第 1 例TDI-哮喘病例,60~70 年代已报道TDI 引起哮喘病例数百例。人长期接触低浓度TDI,甚至低到 0.39mg/m 3 时,仍可发生呼吸道 刺激症状和哮喘。TDI作业工人中,哮喘患病率约为 5%~10%,其发病过程符合变应性机 制。TDI哮喘患者变应原支气管激发实验呈阳性反应,乙酰胆碱吸入实验也呈现气道高反应 性,即使脱离接触后,这种高反应性可持续 3 年。TDI哮喘患者血中抗原特异性IgE抗体呈 阳性,阳性率为 100%。近年来已证实患者血中特异性IgG4 水平也有增高。 3. 常用药物所致的超敏反应 某些药物在不同个体或同一个体,由于使用方式不同, 可出现不同类型的超敏反应。如青霉素所致的超敏反应通常以过敏性休克、荨麻疹、哮喘等 Ⅰ型超敏反应为主,亦可引起局部 Arthus 反应和关节炎等Ⅲ型超敏反应;当长期大剂量静 脉注射时,可引起Ⅱ型超敏反应,表现为溶血性贫血;若反复多次局部涂抹,则造成由Ⅳ型 超敏反应引起的接触性皮炎。其他药物如磺胺、巴比妥也可引起各种类型的超敏反应(表 10-3) 表 10-3 常用药物所致的超敏反应 超敏反应型别 超敏反应性疾病 青霉素 磺 胺 巴比妥 I 型 过敏性休克 ++ — — 荨麻疹 +++ +++ + 哮 喘 + — +

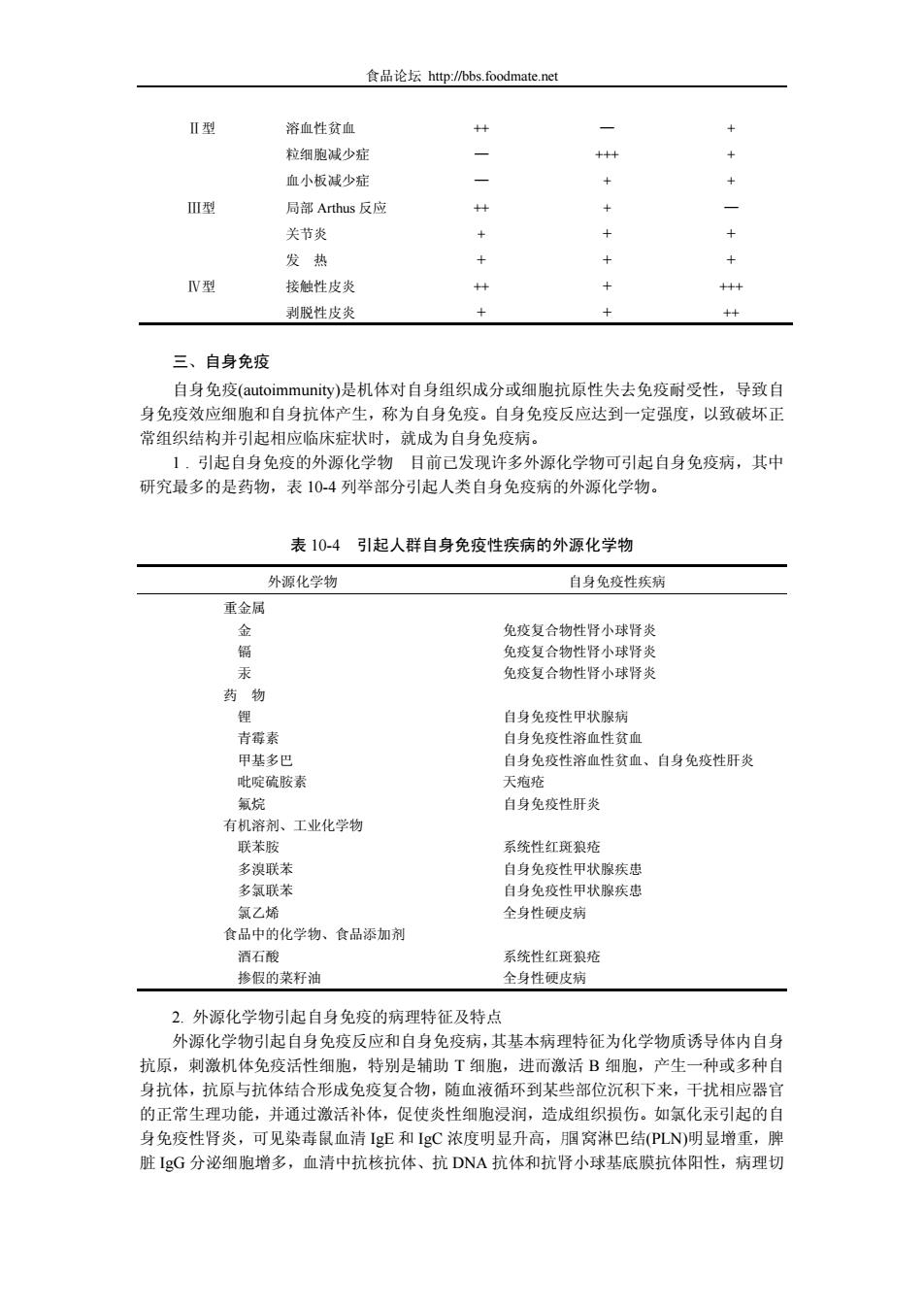

食品论坛 http://bbs.foodmate.net Ⅱ型 溶血性贫血 ++ — + 粒细胞减少症 — +++ + 血小板减少症 — + + Ⅲ型 局部 Arthus 反应 ++ + — 关节炎 + + + 发 热 + + + Ⅳ型 接触性皮炎 ++ + +++ 剥脱性皮炎 + + ++ 三、自身免疫 自身免疫(autoimmunity)是机体对自身组织成分或细胞抗原性失去免疫耐受性,导致自 身免疫效应细胞和自身抗体产生,称为自身免疫。自身免疫反应达到一定强度,以致破坏正 常组织结构并引起相应临床症状时,就成为自身免疫病。 1 . 引起自身免疫的外源化学物 目前已发现许多外源化学物可引起自身免疫病,其中 研究最多的是药物,表 10-4 列举部分引起人类自身免疫病的外源化学物。 表 10-4 引起人群自身免疫性疾病的外源化学物 外源化学物 自身免疫性疾病 重金属 金 免疫复合物性肾小球肾炎 镉 免疫复合物性肾小球肾炎 汞 免疫复合物性肾小球肾炎 药 物 锂 自身免疫性甲状腺病 青霉素 自身免疫性溶血性贫血 甲基多巴 自身免疫性溶血性贫血、自身免疫性肝炎 吡啶硫胺素 天疱疮 氟烷 自身免疫性肝炎 有机溶剂、工业化学物 联苯胺 系统性红斑狼疮 多溴联苯 自身免疫性甲状腺疾患 多氯联苯 自身免疫性甲状腺疾患 氯乙烯 全身性硬皮病 食品中的化学物、食品添加剂 酒石酸 系统性红斑狼疮 掺假的菜籽油 全身性硬皮病 2. 外源化学物引起自身免疫的病理特征及特点 外源化学物引起自身免疫反应和自身免疫病,其基本病理特征为化学物质诱导体内自身 抗原,刺激机体免疫活性细胞,特别是辅助 T 细胞,进而激活 B 细胞,产生一种或多种自 身抗体,抗原与抗体结合形成免疫复合物,随血液循环到某些部位沉积下来,干扰相应器官 的正常生理功能,并通过激活补体,促使炎性细胞浸润,造成组织损伤。如氯化汞引起的自 身免疫性肾炎,可见染毒鼠血清 IgE 和 IgC 浓度明显升高,月国 窝淋巴结(PLN)明显增重,脾 脏 IgG 分泌细胞增多,血清中抗核抗体、抗 DNA 抗体和抗肾小球基底膜抗体阳性,病理切

食品论坛 http://bbs.foodmate.net Ⅱ型 溶血性贫血 ++ — + 粒细胞减少症 — +++ + 血小板减少症 — + + Ⅲ型 局部 Arthus 反应 ++ + — 关节炎 + + + 发 热 + + + Ⅳ型 接触性皮炎 ++ + +++ 剥脱性皮炎 + + ++ 三、自身免疫 自身免疫(autoimmunity)是机体对自身组织成分或细胞抗原性失去免疫耐受性,导致自 身免疫效应细胞和自身抗体产生,称为自身免疫。自身免疫反应达到一定强度,以致破坏正 常组织结构并引起相应临床症状时,就成为自身免疫病。 1 . 引起自身免疫的外源化学物 目前已发现许多外源化学物可引起自身免疫病,其中 研究最多的是药物,表 10-4 列举部分引起人类自身免疫病的外源化学物。 表 10-4 引起人群自身免疫性疾病的外源化学物 外源化学物 自身免疫性疾病 重金属 金 免疫复合物性肾小球肾炎 镉 免疫复合物性肾小球肾炎 汞 免疫复合物性肾小球肾炎 药 物 锂 自身免疫性甲状腺病 青霉素 自身免疫性溶血性贫血 甲基多巴 自身免疫性溶血性贫血、自身免疫性肝炎 吡啶硫胺素 天疱疮 氟烷 自身免疫性肝炎 有机溶剂、工业化学物 联苯胺 系统性红斑狼疮 多溴联苯 自身免疫性甲状腺疾患 多氯联苯 自身免疫性甲状腺疾患 氯乙烯 全身性硬皮病 食品中的化学物、食品添加剂 酒石酸 系统性红斑狼疮 掺假的菜籽油 全身性硬皮病 2. 外源化学物引起自身免疫的病理特征及特点 外源化学物引起自身免疫反应和自身免疫病,其基本病理特征为化学物质诱导体内自身 抗原,刺激机体免疫活性细胞,特别是辅助 T 细胞,进而激活 B 细胞,产生一种或多种自 身抗体,抗原与抗体结合形成免疫复合物,随血液循环到某些部位沉积下来,干扰相应器官 的正常生理功能,并通过激活补体,促使炎性细胞浸润,造成组织损伤。如氯化汞引起的自 身免疫性肾炎,可见染毒鼠血清 IgE 和 IgC 浓度明显升高,月国 窝淋巴结(PLN)明显增重,脾 脏 IgG 分泌细胞增多,血清中抗核抗体、抗 DNA 抗体和抗肾小球基底膜抗体阳性,病理切