食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第一章 绪 论 “民以食为天”,饮食是人类社会生存发展的第一需要。“病从口入”,饮食不卫生,不 安全,又是百病之源。食品的安全性,是一个听起来生疏却与人们日常生活关系密切的概念。 人们上街购买鱼、肉、禽、蛋等鲜活产品,总要查看一下是否有腐坏、异味或病虫污染。在 食品店的柜台上,印有“不含添加剂”、“纯天然”、“绿色食品”等标志的食品,格外吸引购 物者的注意。在菜市场,细心的采购者会留心蔬菜的产地,是否有用污水浇灌或被滥用过农 药的危险。这些都反映了人们已经把食品的安全性作为购买食品的重要原则和取舍标准。我 国食物中毒每年报告例数约为 2~4 万,但专家估计这个数字不到实际发生数的 1/10 。由 于农药、兽药污染造成的急性食物中毒事件近年有所上升。城乡食品的数量与种类日益丰富, 如何提高食品的质量与安全性的问题日益突出。消费者在初步解决了温饱之后,要求吃得更 好,吃得安全放心,这是社会发展进步的大势所趋。 第一节 食品毒理学概述 食品是有益人体健康并能满足食欲的物品。人必须每天摄入食物赖以生存,维持健康和 繁殖后代。食品质量关系着人们身体健康甚至生命安全。食品应具备的基本条件是:卫生安 全、无毒无害;含有人体所需要的营养素和有益成分;感官性状良好、可被人体接受。但是 食品除了含有人体必需的营养物外,也可能含有身体非必需的甚至有害生物或化学物质,后 者总称为外源化学物 (xenobiotics) 。外源化学物是在人类生活的外界环境中存在,可能与 机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为 "外源生物活 性物质" 。它既包括在食品生产、加工中人类使用的物质,也包括食物本身生长中存在的物 质。蔬菜上的农药残留是有害无益的,但有些外源化学物对健康有利,如大蒜中的大蒜素。 所以,不应把外源化学物统统认为是对健康有害的。与外源化学物相对的概念是内源化学物, 是指机体内原已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物。某种物质通过物理损伤以外 的机制引起细胞或组织损伤时称为有毒 (toxic) 。传统上把摄入较小剂量即能损害身体健康 的物质称为有毒物质或毒物 (toxicants) ;它具有的对细胞和/或组织产生损伤的能力称为 毒性(toxicity)。有毒物质在一定条件下产生的临床状态称为中毒 (intoxication, poisoning) 。 当前,地球上污染无处不在,工业化学物种类日益增多,它们进入空气、土壤、水、植物、 动物和人体中,我们的食物链不断受污染;食品市场是国际的,因此,食品的安全性是世界 各国政府共同关心的问题。 食品毒理学(food toxicology)研究食品中外源化学物的性质,来源与形成,它们的不 良作用与可能的有益作用及其机制,并确定这些物质的安全限量和评定食品的安全性的科 学。食品毒理学的作用就是从毒理学的角度,研究食品中可能含有的外源化学物质对食用者 的毒作用机理,检验和评价食品(包括食品添加剂)的安全性或安全范围,从而达到确保人 类的健康目的。 本学科的研究对象外源化学物包括有一定毒性的化学物如农药,包括毒性很小通常不称 之为“毒物”的化学物如食用色素,也包括潜在有益作用的化学物如大蒜氨酸(alin)。 对食品中外源化学物来说,毒性大小在很大程度上取决于摄入的剂量。然而毒性是很复 杂的生物学现象,取决于多种因素。某种物质在正常食用方式与用量情况下,长期食用不产 生毒性,可认为是安全 (safe) 。但是安全是有条件的、相对的。食品中的外源化学物也可 能在一定条件下呈有益作用或不良作用

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 第一章 绪 论 “民以食为天”,饮食是人类社会生存发展的第一需要。“病从口入”,饮食不卫生,不 安全,又是百病之源。食品的安全性,是一个听起来生疏却与人们日常生活关系密切的概念。 人们上街购买鱼、肉、禽、蛋等鲜活产品,总要查看一下是否有腐坏、异味或病虫污染。在 食品店的柜台上,印有“不含添加剂”、“纯天然”、“绿色食品”等标志的食品,格外吸引购 物者的注意。在菜市场,细心的采购者会留心蔬菜的产地,是否有用污水浇灌或被滥用过农 药的危险。这些都反映了人们已经把食品的安全性作为购买食品的重要原则和取舍标准。我 国食物中毒每年报告例数约为 2~4 万,但专家估计这个数字不到实际发生数的 1/10 。由 于农药、兽药污染造成的急性食物中毒事件近年有所上升。城乡食品的数量与种类日益丰富, 如何提高食品的质量与安全性的问题日益突出。消费者在初步解决了温饱之后,要求吃得更 好,吃得安全放心,这是社会发展进步的大势所趋。 第一节 食品毒理学概述 食品是有益人体健康并能满足食欲的物品。人必须每天摄入食物赖以生存,维持健康和 繁殖后代。食品质量关系着人们身体健康甚至生命安全。食品应具备的基本条件是:卫生安 全、无毒无害;含有人体所需要的营养素和有益成分;感官性状良好、可被人体接受。但是 食品除了含有人体必需的营养物外,也可能含有身体非必需的甚至有害生物或化学物质,后 者总称为外源化学物 (xenobiotics) 。外源化学物是在人类生活的外界环境中存在,可能与 机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为 "外源生物活 性物质" 。它既包括在食品生产、加工中人类使用的物质,也包括食物本身生长中存在的物 质。蔬菜上的农药残留是有害无益的,但有些外源化学物对健康有利,如大蒜中的大蒜素。 所以,不应把外源化学物统统认为是对健康有害的。与外源化学物相对的概念是内源化学物, 是指机体内原已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物。某种物质通过物理损伤以外 的机制引起细胞或组织损伤时称为有毒 (toxic) 。传统上把摄入较小剂量即能损害身体健康 的物质称为有毒物质或毒物 (toxicants) ;它具有的对细胞和/或组织产生损伤的能力称为 毒性(toxicity)。有毒物质在一定条件下产生的临床状态称为中毒 (intoxication, poisoning) 。 当前,地球上污染无处不在,工业化学物种类日益增多,它们进入空气、土壤、水、植物、 动物和人体中,我们的食物链不断受污染;食品市场是国际的,因此,食品的安全性是世界 各国政府共同关心的问题。 食品毒理学(food toxicology)研究食品中外源化学物的性质,来源与形成,它们的不 良作用与可能的有益作用及其机制,并确定这些物质的安全限量和评定食品的安全性的科 学。食品毒理学的作用就是从毒理学的角度,研究食品中可能含有的外源化学物质对食用者 的毒作用机理,检验和评价食品(包括食品添加剂)的安全性或安全范围,从而达到确保人 类的健康目的。 本学科的研究对象外源化学物包括有一定毒性的化学物如农药,包括毒性很小通常不称 之为“毒物”的化学物如食用色素,也包括潜在有益作用的化学物如大蒜氨酸(alin)。 对食品中外源化学物来说,毒性大小在很大程度上取决于摄入的剂量。然而毒性是很复 杂的生物学现象,取决于多种因素。某种物质在正常食用方式与用量情况下,长期食用不产 生毒性,可认为是安全 (safe) 。但是安全是有条件的、相对的。食品中的外源化学物也可 能在一定条件下呈有益作用或不良作用

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 毒理学的一个基本原则和首要目的就是要对毒性进行定量。欧洲中世纪的科学家 Paracelsus(1493~1541)曾说过:“所有的物质都是毒物,没有一种不是毒物的。正确的剂 量才使得毒物与药物得以区分”(The dose makes the Poison)。一般来说,毒物和非毒物之间 没有严格的界限。同一种化学物质,由于使用剂量、对象和方法的不同,则可能是毒物,也 可能是非毒物。例如,亚硝酸盐(nitrate)对正常人是毒性物质,但对氰化物中毒者则是有 效的解毒剂。另外,人体对硒(Se)的每日安全摄入量为 50~200μg ,如低于 50μg 则会 导致心肌炎,克山病等疾病,并诱发免疫功能低下和老年性白内障的发生;如摄入量在 200~ 1000μg 之间则会导致中毒,如每日摄入量超过 1mg 则可导致死亡。毒性物质按其来源可 分为天然、合成和半合成三类,按其用途及分布范围可分为工业、环境、食品有毒成分、农 用、医用、军事、放射性、生物性和化妆品中分布的有害化学物,按其毒性强弱又可分为剧 毒、高毒、中毒、低毒、微毒等。毒性物质主要通过化学损伤使生物体受其损害。所谓化学 损害是指通过改变生物体内的生物化学过程甚至导致器质性病变的损伤。如有机磷酯化合物 类农药主要通过抑制胆碱酯酶的活性,使生物体乙酰胆碱超常累积,因而导致生物体的极度 兴奋而死亡。 学科内容 食品毒理学的基本概念和食品外源化学物与机体相互作用的一般规律;食品 外源化学物毒理学安全性评价程序和危险度评价的概念和内容;食品中各主要外源化学物 (天然物、衍生物、污染物、添加剂)在机体的代谢过程和对机体毒性危害及其机理。 学科任务 研究食品中学物的分布、形态、及其进入人体的途径与代谢规律,阐明影响 中毒发生和发展的各种条件;研究化学物在食物中的安全限量,评定食品的安全性,制定相 关卫生标准;研究食品中化学物的急性和慢性毒性,特别应阐明致突变、致畸、致癌和致敏 等特殊毒性,提出早期诊断的方法及健康监护措施。 学科性质、地位 毒理学(toxicology) 是从生物医学角度研究化学物质对生物机体的损 害作用及其机制的科学,但近年来,随着客观的需要,毒理学的研究范围已扩大到各种有害 因素如放射性、微波等物理因素以及生物因素等对机体损害作用及其机制,不只限于化学物 质。卫生毒理学(health toxicology) 属于预防医学的范畴,是毒理学的一个分支学科,包括 环境毒理学、工业毒理学、食品毒理学、农药毒理学、放射毒理学等。食品毒理学属于预防 医学的范畴,是卫生毒理学的一个分支学科,是毒理学的基础知识和研究方法在食品科学中 的应用,是现代食品卫生学的一个重要组成部分。食品毒理学是一门综合性边缘学科,需要 分析化学、现代生物学、生物化学、病理学、遗传学、免疫学及流行病学的知识与技能,应 用实验研究、临床研究和现场调查等研究方法,从各方面深入研究和认识各种毒作用的本质, 其研究成果为确定食品外源化学物合理的安全接触界限和制定有效的防治方法、预防化学物 对人类的危害提供理论依据。食品毒理学与环境毒理学、工业毒理学有非常密切的内在联系, 它们同属预防医学领域,基本概念和方法基本相似,研究对象不同。食物中的化学物质主要 经胃肠道与人体接触,接触剂量较低,接触时间较长,接触人群易感性具有较大差异。 食品毒理学研究方法 一切学科的发展,都与新概念的形成与新方法的发展有密切关 系。60 年代以来,毒理学获得较大发展,主要原因之一是引入了相邻学科大量新的概念与 新的方法。从方法学来说,毒理学的研究方法可分为两大类。一是微观方法。随着生物化学、 细胞病理学、细胞生物学、分子生物学等边缘学科的迅速发展,这些学科的研究方法应用到 毒理学领域上来,使人们能够从细胞水平甚至分子水平观察到观察到多方面毒作用现象,其 中包括一些极微小的毒作用表现。另一大类方法是宏观方法,亦即研究人的整体以至于人的 群体与毒物相互作用的关系。要判定某个毒物对人危害程度,它是否属于某种损害现象的原 因,单凭人体以外实验所得结果,是不能作出认定的,只能认为有此可能。只有具体在人类 本身直接获得证实,才能获得肯定的评价。而直接观察毒物对人的作用,除少数毒物作用可 用“志愿者”之外,目前主要使用流行病学方法

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 毒理学的一个基本原则和首要目的就是要对毒性进行定量。欧洲中世纪的科学家 Paracelsus(1493~1541)曾说过:“所有的物质都是毒物,没有一种不是毒物的。正确的剂 量才使得毒物与药物得以区分”(The dose makes the Poison)。一般来说,毒物和非毒物之间 没有严格的界限。同一种化学物质,由于使用剂量、对象和方法的不同,则可能是毒物,也 可能是非毒物。例如,亚硝酸盐(nitrate)对正常人是毒性物质,但对氰化物中毒者则是有 效的解毒剂。另外,人体对硒(Se)的每日安全摄入量为 50~200μg ,如低于 50μg 则会 导致心肌炎,克山病等疾病,并诱发免疫功能低下和老年性白内障的发生;如摄入量在 200~ 1000μg 之间则会导致中毒,如每日摄入量超过 1mg 则可导致死亡。毒性物质按其来源可 分为天然、合成和半合成三类,按其用途及分布范围可分为工业、环境、食品有毒成分、农 用、医用、军事、放射性、生物性和化妆品中分布的有害化学物,按其毒性强弱又可分为剧 毒、高毒、中毒、低毒、微毒等。毒性物质主要通过化学损伤使生物体受其损害。所谓化学 损害是指通过改变生物体内的生物化学过程甚至导致器质性病变的损伤。如有机磷酯化合物 类农药主要通过抑制胆碱酯酶的活性,使生物体乙酰胆碱超常累积,因而导致生物体的极度 兴奋而死亡。 学科内容 食品毒理学的基本概念和食品外源化学物与机体相互作用的一般规律;食品 外源化学物毒理学安全性评价程序和危险度评价的概念和内容;食品中各主要外源化学物 (天然物、衍生物、污染物、添加剂)在机体的代谢过程和对机体毒性危害及其机理。 学科任务 研究食品中学物的分布、形态、及其进入人体的途径与代谢规律,阐明影响 中毒发生和发展的各种条件;研究化学物在食物中的安全限量,评定食品的安全性,制定相 关卫生标准;研究食品中化学物的急性和慢性毒性,特别应阐明致突变、致畸、致癌和致敏 等特殊毒性,提出早期诊断的方法及健康监护措施。 学科性质、地位 毒理学(toxicology) 是从生物医学角度研究化学物质对生物机体的损 害作用及其机制的科学,但近年来,随着客观的需要,毒理学的研究范围已扩大到各种有害 因素如放射性、微波等物理因素以及生物因素等对机体损害作用及其机制,不只限于化学物 质。卫生毒理学(health toxicology) 属于预防医学的范畴,是毒理学的一个分支学科,包括 环境毒理学、工业毒理学、食品毒理学、农药毒理学、放射毒理学等。食品毒理学属于预防 医学的范畴,是卫生毒理学的一个分支学科,是毒理学的基础知识和研究方法在食品科学中 的应用,是现代食品卫生学的一个重要组成部分。食品毒理学是一门综合性边缘学科,需要 分析化学、现代生物学、生物化学、病理学、遗传学、免疫学及流行病学的知识与技能,应 用实验研究、临床研究和现场调查等研究方法,从各方面深入研究和认识各种毒作用的本质, 其研究成果为确定食品外源化学物合理的安全接触界限和制定有效的防治方法、预防化学物 对人类的危害提供理论依据。食品毒理学与环境毒理学、工业毒理学有非常密切的内在联系, 它们同属预防医学领域,基本概念和方法基本相似,研究对象不同。食物中的化学物质主要 经胃肠道与人体接触,接触剂量较低,接触时间较长,接触人群易感性具有较大差异。 食品毒理学研究方法 一切学科的发展,都与新概念的形成与新方法的发展有密切关 系。60 年代以来,毒理学获得较大发展,主要原因之一是引入了相邻学科大量新的概念与 新的方法。从方法学来说,毒理学的研究方法可分为两大类。一是微观方法。随着生物化学、 细胞病理学、细胞生物学、分子生物学等边缘学科的迅速发展,这些学科的研究方法应用到 毒理学领域上来,使人们能够从细胞水平甚至分子水平观察到观察到多方面毒作用现象,其 中包括一些极微小的毒作用表现。另一大类方法是宏观方法,亦即研究人的整体以至于人的 群体与毒物相互作用的关系。要判定某个毒物对人危害程度,它是否属于某种损害现象的原 因,单凭人体以外实验所得结果,是不能作出认定的,只能认为有此可能。只有具体在人类 本身直接获得证实,才能获得肯定的评价。而直接观察毒物对人的作用,除少数毒物作用可 用“志愿者”之外,目前主要使用流行病学方法

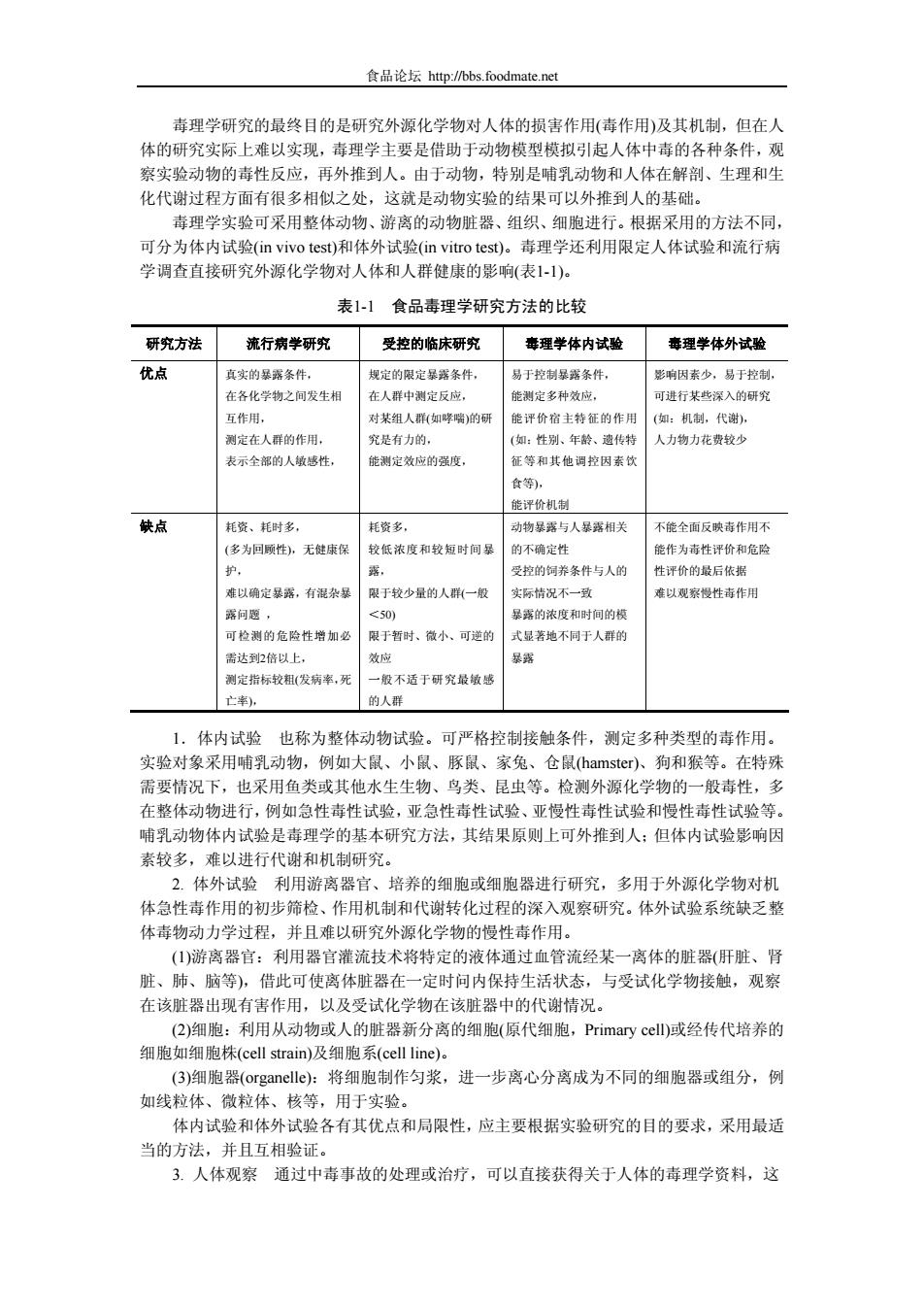

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 毒理学研究的最终目的是研究外源化学物对人体的损害作用(毒作用)及其机制,但在人 体的研究实际上难以实现,毒理学主要是借助于动物模型模拟引起人体中毒的各种条件,观 察实验动物的毒性反应,再外推到人。由于动物,特别是哺乳动物和人体在解剖、生理和生 化代谢过程方面有很多相似之处,这就是动物实验的结果可以外推到人的基础。 毒理学实验可采用整体动物、游离的动物脏器、组织、细胞进行。根据采用的方法不同, 可分为体内试验(in vivo test)和体外试验(in vitro test)。毒理学还利用限定人体试验和流行病 学调查直接研究外源化学物对人体和人群健康的影响(表1-1)。 表1-1 食品毒理学研究方法的比较 研究方法 流行病学研究 受控的临床研究 毒理学体内试验 毒理学体外试验 优点 真实的暴露条件, 在各化学物之间发生相 互作用, 测定在人群的作用, 表示全部的人敏感性, 规定的限定暴露条件, 在人群中测定反应, 对某组人群(如哮喘)的研 究是有力的, 能测定效应的强度, 易于控制暴露条件, 能测定多种效应, 能评价宿主特征的作用 (如:性别、年龄、遗传特 征等和其他调控因素饮 食等), 能评价机制 影响因素少,易于控制, 可进行某些深入的研究 (如:机制,代谢), 人力物力花费较少 缺点 耗资、耗时多, (多为回顾性),无健康保 护, 难以确定暴露,有混杂暴 露问题 , 可检测的危险性增加必 需达到2倍以上, 测定指标较粗(发病率,死 亡率), 耗资多, 较低浓度和较短时间暴 露, 限于较少量的人群(一般 <50) 限于暂时、微小、可逆的 效应 一般不适于研究最敏感 的人群 动物暴露与人暴露相关 的不确定性 受控的饲养条件与人的 实际情况不一致 暴露的浓度和时间的模 式显著地不同于人群的 暴露 不能全面反映毒作用不 能作为毒性评价和危险 性评价的最后依据 难以观察慢性毒作用 1.体内试验 也称为整体动物试验。可严格控制接触条件,测定多种类型的毒作用。 实验对象采用哺乳动物,例如大鼠、小鼠、豚鼠、家兔、仓鼠(hamster)、狗和猴等。在特殊 需要情况下,也采用鱼类或其他水生生物、鸟类、昆虫等。检测外源化学物的一般毒性,多 在整体动物进行,例如急性毒性试验,亚急性毒性试验、亚慢性毒性试验和慢性毒性试验等。 哺乳动物体内试验是毒理学的基本研究方法,其结果原则上可外推到人;但体内试验影响因 素较多,难以进行代谢和机制研究。 2. 体外试验 利用游离器官、培养的细胞或细胞器进行研究,多用于外源化学物对机 体急性毒作用的初步筛检、作用机制和代谢转化过程的深入观察研究。体外试验系统缺乏整 体毒物动力学过程,并且难以研究外源化学物的慢性毒作用。 (1)游离器官:利用器官灌流技术将特定的液体通过血管流经某一离体的脏器(肝脏、肾 脏、肺、脑等),借此可使离体脏器在一定时问内保持生活状态,与受试化学物接触,观察 在该脏器出现有害作用,以及受试化学物在该脏器中的代谢情况。 (2)细胞:利用从动物或人的脏器新分离的细胞(原代细胞,Primary cell)或经传代培养的 细胞如细胞株(cell strain)及细胞系(cell line)。 (3)细胞器(organelle):将细胞制作匀浆,进一步离心分离成为不同的细胞器或组分,例 如线粒体、微粒体、核等,用于实验。 体内试验和体外试验各有其优点和局限性,应主要根据实验研究的目的要求,采用最适 当的方法,并且互相验证。 3. 人体观察 通过中毒事故的处理或治疗,可以直接获得关于人体的毒理学资料,这

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 毒理学研究的最终目的是研究外源化学物对人体的损害作用(毒作用)及其机制,但在人 体的研究实际上难以实现,毒理学主要是借助于动物模型模拟引起人体中毒的各种条件,观 察实验动物的毒性反应,再外推到人。由于动物,特别是哺乳动物和人体在解剖、生理和生 化代谢过程方面有很多相似之处,这就是动物实验的结果可以外推到人的基础。 毒理学实验可采用整体动物、游离的动物脏器、组织、细胞进行。根据采用的方法不同, 可分为体内试验(in vivo test)和体外试验(in vitro test)。毒理学还利用限定人体试验和流行病 学调查直接研究外源化学物对人体和人群健康的影响(表1-1)。 表1-1 食品毒理学研究方法的比较 研究方法 流行病学研究 受控的临床研究 毒理学体内试验 毒理学体外试验 优点 真实的暴露条件, 在各化学物之间发生相 互作用, 测定在人群的作用, 表示全部的人敏感性, 规定的限定暴露条件, 在人群中测定反应, 对某组人群(如哮喘)的研 究是有力的, 能测定效应的强度, 易于控制暴露条件, 能测定多种效应, 能评价宿主特征的作用 (如:性别、年龄、遗传特 征等和其他调控因素饮 食等), 能评价机制 影响因素少,易于控制, 可进行某些深入的研究 (如:机制,代谢), 人力物力花费较少 缺点 耗资、耗时多, (多为回顾性),无健康保 护, 难以确定暴露,有混杂暴 露问题 , 可检测的危险性增加必 需达到2倍以上, 测定指标较粗(发病率,死 亡率), 耗资多, 较低浓度和较短时间暴 露, 限于较少量的人群(一般 <50) 限于暂时、微小、可逆的 效应 一般不适于研究最敏感 的人群 动物暴露与人暴露相关 的不确定性 受控的饲养条件与人的 实际情况不一致 暴露的浓度和时间的模 式显著地不同于人群的 暴露 不能全面反映毒作用不 能作为毒性评价和危险 性评价的最后依据 难以观察慢性毒作用 1.体内试验 也称为整体动物试验。可严格控制接触条件,测定多种类型的毒作用。 实验对象采用哺乳动物,例如大鼠、小鼠、豚鼠、家兔、仓鼠(hamster)、狗和猴等。在特殊 需要情况下,也采用鱼类或其他水生生物、鸟类、昆虫等。检测外源化学物的一般毒性,多 在整体动物进行,例如急性毒性试验,亚急性毒性试验、亚慢性毒性试验和慢性毒性试验等。 哺乳动物体内试验是毒理学的基本研究方法,其结果原则上可外推到人;但体内试验影响因 素较多,难以进行代谢和机制研究。 2. 体外试验 利用游离器官、培养的细胞或细胞器进行研究,多用于外源化学物对机 体急性毒作用的初步筛检、作用机制和代谢转化过程的深入观察研究。体外试验系统缺乏整 体毒物动力学过程,并且难以研究外源化学物的慢性毒作用。 (1)游离器官:利用器官灌流技术将特定的液体通过血管流经某一离体的脏器(肝脏、肾 脏、肺、脑等),借此可使离体脏器在一定时问内保持生活状态,与受试化学物接触,观察 在该脏器出现有害作用,以及受试化学物在该脏器中的代谢情况。 (2)细胞:利用从动物或人的脏器新分离的细胞(原代细胞,Primary cell)或经传代培养的 细胞如细胞株(cell strain)及细胞系(cell line)。 (3)细胞器(organelle):将细胞制作匀浆,进一步离心分离成为不同的细胞器或组分,例 如线粒体、微粒体、核等,用于实验。 体内试验和体外试验各有其优点和局限性,应主要根据实验研究的目的要求,采用最适 当的方法,并且互相验证。 3. 人体观察 通过中毒事故的处理或治疗,可以直接获得关于人体的毒理学资料,这

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 是临床毒理学的主要研究内容。有时可设计一些不损害人体健康的受控的实验,但仅限于低 浓度、短时间的接触,并且毒作用应有可逆性。 4. 流行病学研究 对于在环境中已存在的外源化学物,可以用流行病学方法,将动物 实验的结果进一步在人群调查中验证,可从对人群的直接观察中,取得动物实验所不能获得 的资料,优点是接触条件真实,观察对象包括全部个体,可获得制订和修订卫生标准的资料, 以及制定预防措施的依据。利用流行病学方法不仅可以研究已知环境因素(外源化学物)对人 群健康的影响(从因到果),而且还可对已知疾病的环境病因进行探索(从果到因)。但流行病 学研究干扰因素多,测定的毒效应还不够深入,有关的生物学标志还有待于发展。 最后,我们还必须将体内和体外实验的结果外推到人,并与人体观察和流行病学研究的 结果综合起来,以对所研究的外源化学物进行危险度评价。 食品安全性毒理学评价 是指从毒理学角度对食品进行安全性评价。其法律依据是《中 华人民共和国食品卫生法》第九条第二项:禁止生产经营含有毒、有害物质或者被有害物质 污染,可能对人体健康有害的食品。从这项规定中可见并非任何含有害物质的食品都不能生 产或销售,而是当它们在性质和数量上有可能对人体健康产生损害时不得生产或销售。 食品毒理学发展历史 可以追溯到我们的祖先为了获得丰富的食物而去尝试多种物质 的时候。通过观察哪一种物质即能果腹又不至于产生疾病或引起死亡,我们的祖先发展了使 人类得以生存繁衍的饮食习惯。早在史前时代,人们就学习制作可供食用的食品。在人类文 明的早期,不同地区的民族都以长期的生活经验为基础,在不同程度上形成了一些有关饮食 卫生和安全的禁忌。在中国,2500 年前的孔子就曾对他的学生讲授过著名的“五不食”原 则:“鱼馁而肉败,不食。色恶,不食。臭恶,不食。失饪,不食。不时,不食”。这是文献 中有关饮食安全的最早记述。但是,由于人类对客观世界认识的局限性,所选择摄取的食物 并非均为人体所需要,其中有一部分不仅是人体所不需要的,而且也是有害的。 随着社会经济的迅速发展和全球生态环境的剧烈变化,这些变化通过食物链对食品质量 和安全性(Food Safety)的影响明显增大。人类食物中毒性物质的种类、数量及其对人类健 康的长远影响都远较以往严重,从而使人类面临更为严峻的生活和生存挑战。进入 20 世纪 以后,食品工业应用各类添加剂日新月异,农药兽药在农牧业生产中的重要性日益上升,工 矿、交通、城镇“三废”对环境及食品的污染不断加重,农产品和加工食品中含有害有毒化 学物质问题越来越突出。另一方面,化学检测手段及其精度不断提高,农产品及其加工产品 在地区之间流通规模日增,国际食品贸易数量越来越大。这一切对食品安全性问题提出了新 的要求,以适应生活水平提高、市场发展和社会进步的新形势。人们关注的焦点与热点,逐 渐从食品不卫生、传播流行病、掺杂制伪等,转向某些化学品对食品的污染及对消费者健康 的潜在威胁方面来。本世纪对食品安全性影响最为突出的事件,当推有机合成农药的发明、 大量生产和使用。例如曾被广泛应用的高效杀虫剂滴滴涕,其发现、工业合成及普遍使用, 始于 30 年代末 40 年代初,至 60 年代已达鼎盛时期,世界年产总量可达 10 万吨。滴滴涕对 于消灭传播疟疾、班疹伤寒等严重传染性疾病的媒介昆虫(蚊、虱)以及防治多种顽固性农 业害虫方面,都显示了极好的效果,成为当时人类防病、治虫的强有力武器。其发明者瑞士 科学家 Paul Muller 因此巨大贡献而获 1948 年诺贝尔奖。滴滴涕的成功刺激了农药研究与生 产的加速发展,加上现代农业技术对农药的大量需求,包括六六六在内的一大批有机氯农药 此后陆续推出,在 50 到 60 年代获得广泛应用。然而时隔不久,滴滴涕及其他一系列有机氯 农药被发现难以生物降解而在食物链和环境中积累起来,在人类的食物和人体中长期残留, 危及整个生态系统和人类的健康。进入 70 和 80 年代后,有机氯农药在世界多数国家先后被 停止生产和使用,代之以有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等残留期较短、用量较小 也易于降解的多种新农药类型。但滥用农药在毒化了环境与生态系统的同时,导致了害虫抗 药性的出现与增强,这又迫使人们提高农药用量,或更换农药种类。出现了虫、药、食品

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 是临床毒理学的主要研究内容。有时可设计一些不损害人体健康的受控的实验,但仅限于低 浓度、短时间的接触,并且毒作用应有可逆性。 4. 流行病学研究 对于在环境中已存在的外源化学物,可以用流行病学方法,将动物 实验的结果进一步在人群调查中验证,可从对人群的直接观察中,取得动物实验所不能获得 的资料,优点是接触条件真实,观察对象包括全部个体,可获得制订和修订卫生标准的资料, 以及制定预防措施的依据。利用流行病学方法不仅可以研究已知环境因素(外源化学物)对人 群健康的影响(从因到果),而且还可对已知疾病的环境病因进行探索(从果到因)。但流行病 学研究干扰因素多,测定的毒效应还不够深入,有关的生物学标志还有待于发展。 最后,我们还必须将体内和体外实验的结果外推到人,并与人体观察和流行病学研究的 结果综合起来,以对所研究的外源化学物进行危险度评价。 食品安全性毒理学评价 是指从毒理学角度对食品进行安全性评价。其法律依据是《中 华人民共和国食品卫生法》第九条第二项:禁止生产经营含有毒、有害物质或者被有害物质 污染,可能对人体健康有害的食品。从这项规定中可见并非任何含有害物质的食品都不能生 产或销售,而是当它们在性质和数量上有可能对人体健康产生损害时不得生产或销售。 食品毒理学发展历史 可以追溯到我们的祖先为了获得丰富的食物而去尝试多种物质 的时候。通过观察哪一种物质即能果腹又不至于产生疾病或引起死亡,我们的祖先发展了使 人类得以生存繁衍的饮食习惯。早在史前时代,人们就学习制作可供食用的食品。在人类文 明的早期,不同地区的民族都以长期的生活经验为基础,在不同程度上形成了一些有关饮食 卫生和安全的禁忌。在中国,2500 年前的孔子就曾对他的学生讲授过著名的“五不食”原 则:“鱼馁而肉败,不食。色恶,不食。臭恶,不食。失饪,不食。不时,不食”。这是文献 中有关饮食安全的最早记述。但是,由于人类对客观世界认识的局限性,所选择摄取的食物 并非均为人体所需要,其中有一部分不仅是人体所不需要的,而且也是有害的。 随着社会经济的迅速发展和全球生态环境的剧烈变化,这些变化通过食物链对食品质量 和安全性(Food Safety)的影响明显增大。人类食物中毒性物质的种类、数量及其对人类健 康的长远影响都远较以往严重,从而使人类面临更为严峻的生活和生存挑战。进入 20 世纪 以后,食品工业应用各类添加剂日新月异,农药兽药在农牧业生产中的重要性日益上升,工 矿、交通、城镇“三废”对环境及食品的污染不断加重,农产品和加工食品中含有害有毒化 学物质问题越来越突出。另一方面,化学检测手段及其精度不断提高,农产品及其加工产品 在地区之间流通规模日增,国际食品贸易数量越来越大。这一切对食品安全性问题提出了新 的要求,以适应生活水平提高、市场发展和社会进步的新形势。人们关注的焦点与热点,逐 渐从食品不卫生、传播流行病、掺杂制伪等,转向某些化学品对食品的污染及对消费者健康 的潜在威胁方面来。本世纪对食品安全性影响最为突出的事件,当推有机合成农药的发明、 大量生产和使用。例如曾被广泛应用的高效杀虫剂滴滴涕,其发现、工业合成及普遍使用, 始于 30 年代末 40 年代初,至 60 年代已达鼎盛时期,世界年产总量可达 10 万吨。滴滴涕对 于消灭传播疟疾、班疹伤寒等严重传染性疾病的媒介昆虫(蚊、虱)以及防治多种顽固性农 业害虫方面,都显示了极好的效果,成为当时人类防病、治虫的强有力武器。其发明者瑞士 科学家 Paul Muller 因此巨大贡献而获 1948 年诺贝尔奖。滴滴涕的成功刺激了农药研究与生 产的加速发展,加上现代农业技术对农药的大量需求,包括六六六在内的一大批有机氯农药 此后陆续推出,在 50 到 60 年代获得广泛应用。然而时隔不久,滴滴涕及其他一系列有机氯 农药被发现难以生物降解而在食物链和环境中积累起来,在人类的食物和人体中长期残留, 危及整个生态系统和人类的健康。进入 70 和 80 年代后,有机氯农药在世界多数国家先后被 停止生产和使用,代之以有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等残留期较短、用量较小 也易于降解的多种新农药类型。但滥用农药在毒化了环境与生态系统的同时,导致了害虫抗 药性的出现与增强,这又迫使人们提高农药用量,或更换农药种类。出现了虫、药、食品

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 人之间的恶性循环。尽管农药种类和使用方法不断更新改进,用药水平和残留水平也在下降, 但农产品和加工食品中种类繁多的农药残留,至今仍然是最普遍、最受关注的食品安全性课 题。 对食品安全新问题的社会反应和政府对策,最早见于发达国家。如美国在 1906 年食品 与药物法的基础上,于 1938 年由国会通过了新的联邦食品、药物和化妆品法,1947 年通过 了联邦杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂法,两法以后又陆续作过多次修正,至今仍为美国保障食品 安全的主要联邦法律。世界卫生组织和粮农组织自 60 年代组织制定了《食品法典》,并数次 修订,规定了各种食物添加剂、农药及某些污染物在食品中允许的残留限量,供各国参考并 借以协调国际食品贸易中出现的食品安全性标准问题。至此,尽管还存在大量的有关添加剂、 农药等化学品的认证与再认证工作,以及食品中残留物限量的科学制定工作有待解决,控制 这些化学品合理使用以保障丰足而安全的食品生产与供应,其策略与途径已初步形成,食品 安全管理开始走上有序的轨道。 在我国,近代食品安全性的研究与管理起步较晚,它随卫生工作的发展而发展,近半个 世纪以来食品卫生与安全状况也有了很大的改善。解放后虽然我国食品卫生工作有较大的发 展,但各生产企业和监督机构管理还是处于较低的水平。随着我国的改革开放不断地深入, 食品工业得到迅速的发展。六十年代食品工业产值为国民经济总产值的 31~32 位,1986 年 升为 8~9 位,到 1990 年达到第 3 位,1996 年为第 1 位,至今持续保持。食品产量、品种 增加和质量的改进使大量化学物质进入食用范围,直接应用于食品的化学物质(如食品添加 剂)以及间接与食品接触的化学物质(如农药及污染物)日益增多。五十年代中央卫生研究院营 养学系与卫生部药品生物鉴定检定所已开始食品毒理学研究,并于六十年代对木薯毒性、农 残毒性、粮食薰蒸剂及白酒中甲醇毒性等进行了食品安全性毒理学评价从而制定了相应的标 准。至七十年代,一些国家已提出安全性评价系统。当时我国尚无系统的食品卫生标准和安 全性评价法规,致使食品的卫生质量监督管理工作产生了相当的困难,而在国际食品贸易中, 食品质量发生问题时,常因无章可循,给国家带来政治经济上的重大损失。据此,为制定食 品卫生标准以及为新产品上市前的安全性评价提供科学依据,制定一个统一的《食品安全性 毒理学评价程序和方法》(下称“程序”),以保证食品安全是十分重要的。我国食品添加剂 标准化技术委员会于 1980 年年会首次提出制定毒性评价问题。卫生部(81)卫防字第 11 号文 件将制定“食品安全性毒理学评价程序和方法”列入《1981~1985 年全国食品卫生标准科 研规划》。从此“程序”得到政府立项,投入经费、组织人才、集中设备优势,开展广泛而 深入的研究,促使食品毒理学的成长与发展。一些食源性传染病得到了有效的控制,农产品 和加工食品中的有害化学残留也开始纳入法制管理的轨道。我国于 1982 年制定了《中华人 民共和国食品卫生法》(试行),经过 13 年的试行阶段 1995 年由全国人大常务委员会通过, 成为具有法律效力的食品卫生法规。在工农业生产和市场经济加速发展、人民生活水平提高 和对外开放条件下,食品安全状况面临着更高水平的挑战。国家相继制定和强化了以《食品 卫生法》为主体的有关食品安全性的一系列法律法规,初步形成了以卫生管理部门、工商管 理部门和技术监督部门为主体的管理体制。但是,我国在进入 21 世纪和面向全球经济一体 化的时代,食品的安全性问题形势依然严峻,还要从认识、管理、法规、体制,以及研究、 监测等方面作更多的工作,才能适应客观形势发展的需要。 20 世纪末时,特别是进入世纪之交的 90 年代以来,人类社会发展的多个方面通过人类 食物链对食品安全性的影响,进一步显露出来。而人类对全球生态环境变化及其与自身生存 发展关系的认识深化,则激发了人们的生态环境意识。这就使食品安全性再次作为人类面临 的重大生活或生存问题,从多个侧面被提上社会的议程。这一期间,新的致病微生物引起食 物中毒,畜牧业中滥用兽药、抗生素、激素类物质的副作用,食品的核素污染,以及最近发 生的英国疯牛病事件等等,都是有代表性的。首先,近年来食源性疾病的爆发性流行仍在世

食品论坛 http://bbs.foodmate.net 人之间的恶性循环。尽管农药种类和使用方法不断更新改进,用药水平和残留水平也在下降, 但农产品和加工食品中种类繁多的农药残留,至今仍然是最普遍、最受关注的食品安全性课 题。 对食品安全新问题的社会反应和政府对策,最早见于发达国家。如美国在 1906 年食品 与药物法的基础上,于 1938 年由国会通过了新的联邦食品、药物和化妆品法,1947 年通过 了联邦杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂法,两法以后又陆续作过多次修正,至今仍为美国保障食品 安全的主要联邦法律。世界卫生组织和粮农组织自 60 年代组织制定了《食品法典》,并数次 修订,规定了各种食物添加剂、农药及某些污染物在食品中允许的残留限量,供各国参考并 借以协调国际食品贸易中出现的食品安全性标准问题。至此,尽管还存在大量的有关添加剂、 农药等化学品的认证与再认证工作,以及食品中残留物限量的科学制定工作有待解决,控制 这些化学品合理使用以保障丰足而安全的食品生产与供应,其策略与途径已初步形成,食品 安全管理开始走上有序的轨道。 在我国,近代食品安全性的研究与管理起步较晚,它随卫生工作的发展而发展,近半个 世纪以来食品卫生与安全状况也有了很大的改善。解放后虽然我国食品卫生工作有较大的发 展,但各生产企业和监督机构管理还是处于较低的水平。随着我国的改革开放不断地深入, 食品工业得到迅速的发展。六十年代食品工业产值为国民经济总产值的 31~32 位,1986 年 升为 8~9 位,到 1990 年达到第 3 位,1996 年为第 1 位,至今持续保持。食品产量、品种 增加和质量的改进使大量化学物质进入食用范围,直接应用于食品的化学物质(如食品添加 剂)以及间接与食品接触的化学物质(如农药及污染物)日益增多。五十年代中央卫生研究院营 养学系与卫生部药品生物鉴定检定所已开始食品毒理学研究,并于六十年代对木薯毒性、农 残毒性、粮食薰蒸剂及白酒中甲醇毒性等进行了食品安全性毒理学评价从而制定了相应的标 准。至七十年代,一些国家已提出安全性评价系统。当时我国尚无系统的食品卫生标准和安 全性评价法规,致使食品的卫生质量监督管理工作产生了相当的困难,而在国际食品贸易中, 食品质量发生问题时,常因无章可循,给国家带来政治经济上的重大损失。据此,为制定食 品卫生标准以及为新产品上市前的安全性评价提供科学依据,制定一个统一的《食品安全性 毒理学评价程序和方法》(下称“程序”),以保证食品安全是十分重要的。我国食品添加剂 标准化技术委员会于 1980 年年会首次提出制定毒性评价问题。卫生部(81)卫防字第 11 号文 件将制定“食品安全性毒理学评价程序和方法”列入《1981~1985 年全国食品卫生标准科 研规划》。从此“程序”得到政府立项,投入经费、组织人才、集中设备优势,开展广泛而 深入的研究,促使食品毒理学的成长与发展。一些食源性传染病得到了有效的控制,农产品 和加工食品中的有害化学残留也开始纳入法制管理的轨道。我国于 1982 年制定了《中华人 民共和国食品卫生法》(试行),经过 13 年的试行阶段 1995 年由全国人大常务委员会通过, 成为具有法律效力的食品卫生法规。在工农业生产和市场经济加速发展、人民生活水平提高 和对外开放条件下,食品安全状况面临着更高水平的挑战。国家相继制定和强化了以《食品 卫生法》为主体的有关食品安全性的一系列法律法规,初步形成了以卫生管理部门、工商管 理部门和技术监督部门为主体的管理体制。但是,我国在进入 21 世纪和面向全球经济一体 化的时代,食品的安全性问题形势依然严峻,还要从认识、管理、法规、体制,以及研究、 监测等方面作更多的工作,才能适应客观形势发展的需要。 20 世纪末时,特别是进入世纪之交的 90 年代以来,人类社会发展的多个方面通过人类 食物链对食品安全性的影响,进一步显露出来。而人类对全球生态环境变化及其与自身生存 发展关系的认识深化,则激发了人们的生态环境意识。这就使食品安全性再次作为人类面临 的重大生活或生存问题,从多个侧面被提上社会的议程。这一期间,新的致病微生物引起食 物中毒,畜牧业中滥用兽药、抗生素、激素类物质的副作用,食品的核素污染,以及最近发 生的英国疯牛病事件等等,都是有代表性的。首先,近年来食源性疾病的爆发性流行仍在世